肢体骨折牵引技术的发展

2018-09-27赵泽雨朱跃良

赵泽雨,吕 乾,朱跃良

牵引是利用外界的牵引力和对抗牵引力的作用,对肢体或躯干进行牵拉,以达到治疗和辅助治疗的目的[1],具有治疗创伤、骨科疾病、手术辅助治疗三大作用,其他技术无法将其完全替代[2]。肢体骨折如果治疗不当,严重者会导致肢体畸形及功能障碍,从而影响患者的生活质量及心理健康,有效的牵引有益于骨折术中复位及术后康复。研究表明[3]骨折复位质量影响骨折愈合和畸形愈合的发生率。因骨折部位与骨折类型的不同、患者年龄与体型的不同,决定了牵引方式的多样性和牵引装置的复杂性。过去近300年来,研发了不同的牵引装置,如与皮牵引、骨牵引相匹配的牵引装置。这些方法在临床应用中取得了良好的疗效,20世纪前叶使用非常普遍,为骨折患者带来了福音,其治疗得到本质上的改善[4]。

虽然在大量教科书中介绍了用于骨损伤的临时固定及治疗的牵引方法,但是目前关于创伤骨科中应用和推荐使用皮牵引和骨牵引的文献相对匮乏[5]。20世纪50年代之前,长骨骨折的治疗多采用手法复位+牵引,近20年来,骨科中以创伤、关节、脊柱为中心的亚专科发展迅速,相关技术及器械很多,唯独牵引发展滞后,许多大医院甚至放弃了该技术。在肢体骨折最终手术固定之前的牵引复位和维持可供选择的方案没有统一的标准,患者和医务工作者因牵引的各种并发症,也不愿施行牵引操作。但有效的牵引利于术中骨折复位, Green[6]研究证实精确的复位可缩短骨折愈合时间。因此,本文回顾肢体牵引技术的发展,目的是引起广大骨科医务工作者对肢体骨折牵引术的重视,让牵引术再次发挥其作用优势,更好地治疗患者。

1 骨折牵引史

1.1西方医学中骨折牵引治疗简述 西方医学的起源,是以古希腊医学为基础,约公元前9世纪,古希腊史诗《伊利亚特》和 《奥德赛》中有对股骨骨折和肩关节脱臼的描述。“医学之祖”的古希腊名医希波克拉底和他的弟子著《希波克拉底文集》中记录四肢骨折用手法复位局部外固定治疗,记载了肩关节脱位施行手牵足蹬复位法、下颌关节脱位整复法、牵引臼床(图1)等运用机械力辅助处理骨折脱位[7],对后世影响深远。古希腊另一位名医盖伦(Galen),继承了希氏的医学成就,提出了反向牵引的理念(图2),记录了手法复位局部木板固定骨折的方法。17世纪,法国外科医生Pare以肢体功能障碍和畸形诊断骨折、脱位,运用机械力牵引治疗股骨干骨折。1741年,英国外科医师Pott所著的《骨折与脱位》中确立骨折以复位和固定为治疗原则,提倡包含上下关节的广泛固定法。19世纪末到20世纪初,随着麻醉、止血和抗菌等技术的重大突破,西医骨科开始了切开复位内固定治疗骨折的重大革新。

1.2中医医学中骨折牵引治疗简述 中医创伤骨科的治疗起源早且一些治疗方法较为先进。唐代《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部伤科专著[8],提出了一套完整的骨折整复固定方法,其中以整复、固定、功能锻炼和内外用药为治疗骨损伤的主要方法,其方法与现代骨折治疗相类似。元代《世医得效方》在整骨方面有精确记载,该书第一次提出了采用两踩悬吊复位法,为世界首举,比1927年英国Davis提出这种方法早600多年[9]。《医宗金鉴·正骨心法要旨》[10]在骨折的治疗方面总结了以“摸、接、端、提、按、摩、推、拿”经典的正骨八法以及竹簾、杉篱、腰柱、通木、抱膝圈等各种外固定器材。中医骨折治疗主要采用手法复位夹板固定。

图1 牵引臼床进行脊柱脱位矫正

图2 盖伦的反向牵引装置

2 肢体骨折牵引方法

肢体在直接暴力、运动中跌倒、高处坠落、交通事故等情况下常发生骨折,且骨折部位肿胀、疼痛,均存在不同程度的重叠、旋转、成角、移位,肌肉收缩加重骨折端畸形,骨骼与肌肉的平衡遭到破坏,导致骨折断端的对位对线不佳。因此,肢体骨折的牵引固定装置必须解决骨折端的重叠成角、移位,常用的牵引方法有皮牵引和骨牵引。

2.1皮牵引 皮肤牵引是将牵引力直接施加于皮肤,对骨折进行间接地牵引复位的方法。早期的皮牵引是利用黏胶布粘在皮肤上,用绑带包裹固定后系于牵引装置进行骨折的复位、固定与肢体休息。由于其无创性和便捷性,1850年Crosby[11]在新英格兰推广了皮牵引的使用。除了治疗骨折外,皮牵引还用于治疗髋关节结核病等其他疾病。Buck[12]进一步改良了皮牵引的方法,并将其引入股骨骨折治疗中,且在在美国南北战期间广泛用于治疗骨折,称为Buck’s extension,通过将黏性胶带将其固定在皮肤上而起作用,利用穿过滑轮、悬挂砝码的牵引绳来产生牵引力。经过不断地应用、改良和发展,根据应用于不同年龄的患者、部位又将皮牵引分为Russell 牵引(较大儿童股骨干骨折的非手术治疗)、Bryant牵引(4岁以下幼儿股骨干骨折的非手术治疗)、Dunllop牵引(肱骨不稳定性骨折牵引固定)等。由于皮牵引的牵引力小、皮肤损伤、起水疱等并发症,现已较少应用。

2.2骨牵引 骨牵引术是创伤骨科和矫形外科中一种古老且行之有效的治疗方法[2]。骨牵引的牵引力直接作用于骨骼,持续牵引时间较长,且能有效地调节,有较好的牵引效果。

Malgaigne[13]用牵引钩治疗髌骨骨折,并直接应用牵引针进行胫骨骨折的骨牵引固定治疗。Giuliano在运动成形切断术实验中利用针依次穿过肌肉、肌腱及骨质,复兴了骨牵引技术。1903年,Codivilla[14]通过跟骨牵引治疗股骨干骨折和其他部位骨折,为骨牵引的发展做出了重要的贡献。Ransohoff[15]将卡钳应用于股骨髁上,以获得股骨干骨折治疗的有效牵引力。1914年,Klapp介绍了采用铝青铜丝穿过跟骨的骨牵引方法,应用并发展了该技术,他认为此方法优于卡钳的使用,可明显降低感染风险[16]。然而,青铜丝如何穿过骨质是该方法的一个难题。1918年,Herzberg[16]引入了牵引弓,使骨牵引变得简单。因牵引针和牵引弓的普及和简易性,一战期间被广泛运用于骨牵引中。Kirschner[17]对牵引针进行了最终的改良,发明了克氏针,其强度足以穿过骨质。解决了牵引针、牵引弓的难题后,骨牵引得以广泛推广应用。

3 牵引架

牵引技术作为创伤骨科治疗肢体骨折常用的方法,而与之相匹配使用的牵引支架不可或缺。十九世纪初期骨科有了突飞猛进的发展,各种骨科牵引支架如雨后春竹般冒出。传统经典的牵引架有托马斯支架和布朗氏架,现代也有许多的牵引装置用于辅助骨折复位。

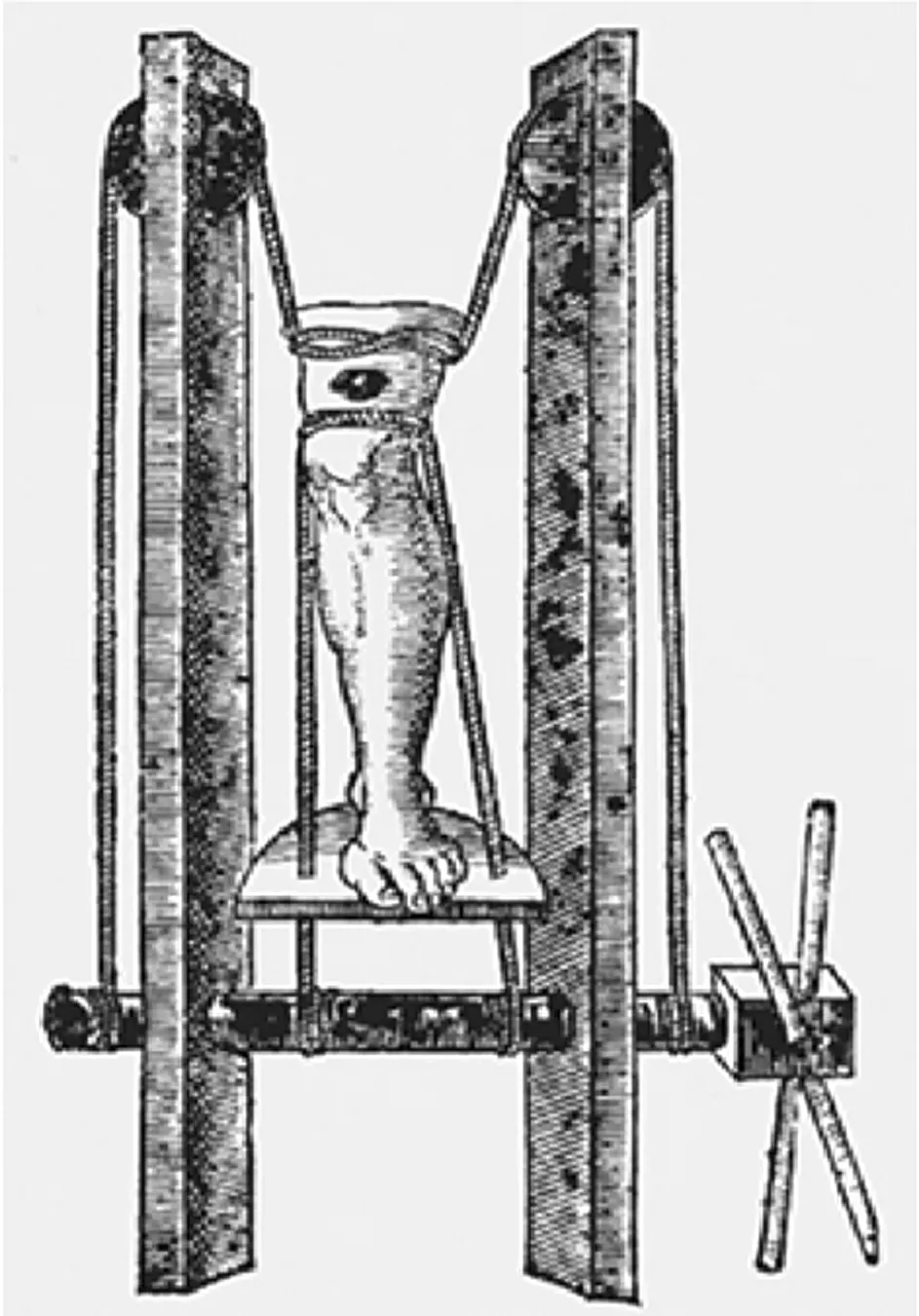

3.1托马斯支架 19世纪托马斯支架(图3)是骨科和创伤外科著名的器械,托马斯支架的普及和成功归功于其设计的简单性、易用性及其在下肢骨折固定中的有效性,降低了创伤后的并发症发生率和病死率[18]。托马斯支架自Thomas[18]发明以来,其设计基本变化不大,最早用于治疗膝关节疾病,如需长时间制动和固定的膝关节结核病,1875年用于股骨骨折的治疗。一战期间,托马斯支架作为战场撤离伤员的急救固定支架,该支架的使用显著降低枪伤所致的股骨骨病死率[19]。该支架的近端环一般覆盖着皮革,以减少摩擦和压迫。在托马斯的侄子、学生Robert Jones推广和使用后,托马斯支架得到了普及。Jones[20]于1914年12月在英国医学杂志发表的文章中推荐在股骨、膝关节和胫骨近端的骨折中使用托马斯架。他将托马斯支架引入了西方世界,从此托马斯支架迎来了春天的曙光。

3.2布朗氏架 布朗氏架,即“the böhler-braun frame”(图4),是由发明该支架的医生的名字所命名。布朗氏架的发明与两名伟大的外科医生有关[21],即“局部麻醉学之父”Heinrich Braun和“创伤学之父”Lorenz Böhler 。

在第一次世界大战期间,Braun指出现有的下肢支架不适宜肢体开放性骨折的治疗,1915年他发明了“the Braun leg frame”[22-23]。Braun起初从事于麻醉学,麻醉学方面的经验和成就为他成为著名的外科医生奠定了基础。实际上他发明了两种支架,分别是是腿在屈曲位和伸直位的支架。Braun架由钢架和绷带组成,受伤的肢体可以放在上面。Böhler把the Braun leg frame与骨牵引技术相结合,在该支架的基础上添加多个滑轮用于下肢骨折的治疗,这就是当今布朗氏架的创作过程。Böhler证明了与Steinman针和克氏针相结合的布朗氏架的安全性和有效性[24],进一步阐述了牵引是治疗下肢骨折最有效和相关并发症最少的方法。Böhler[25]利用此方法结合骨折治疗的三个基本原理(复位、固定和功能锻炼)在全世界宣传推广布朗氏架和骨牵引的使用,他被誉为“20世纪前期治疗骨折的最大权威”[26]。近一个世纪后,布朗氏架仍然用于治疗下肢骨折。

图4 布朗氏架

3.3牵引装置 现代用于肢体骨折复位的牵引装置有许多,例如骨折牵引床、AO/ASIF普通大型牵开器、斯塔福德胫骨矫形复位器(the Staffordshire Orthopaedic Reduction Machine,STORM)、Ilizarov外固定架、泰勒空间框架、双反牵引快速复位器、单边半针架等。

3.3.1骨折牵引床 不稳定的肢体骨折,尤其是下肢骨折必须保持长度,避免旋转和成角,要求骨折上下方关节早期活动[27]。骨折牵引床可使术者能够在一名助手的帮助下完成手术,并提供良好的连续牵引[28],节省了劳动力。McBirnie和Burnett[28]描述了一种没有联合跟骨针的无创性牵引床技术,可提供良好的牵引力。然而,骨折牵引床的使用需通过反复改变体位和重新连接肢体和牵引床,增加了操作时间。此外,尽管没有试验证明牵引床的使用增加了骨筋膜室综合征的发生率,但有证据表明在牵引中腿部产生了高室间压力[29]。骨折牵引床进行复位时,最大缺点是牵引力与肢体的轴线不一致,从而抵消了部分牵引力,牵引效果不甚理想。

3.3.2牵开器 许多牵开器用于辅助肢体骨折复位,在没有骨折牵引床的情况下,这些装置可以矫正成角畸形和保持长度,包括Ilizarov外固定架、泰勒空间框架、单边半针框架、AO/ASIF普通大型牵开器,以及专门设计的胫骨复位装置,如STORM。虽然大多数牵开器的应用都是有创性操作,但很少有并发症报道。

AO/ASIF普通大型牵开器需在透视下于长骨骨折端两侧各打入一枚双皮质螺钉,再将其与牵开器连接应用,可持续有效的牵开骨折断端。Rubinstein等[30]报道在最终固定之前使用AO/ASIF牵开器辅助胫骨骨折复位的疗效,获得了满意的效果。AO/ASIF牵开器可以有效矫正缩短畸形,但不能平移骨折端。STORM是一种特制的临时框架,用于辅助术中胫骨骨折复位。需将2mm克氏针打入胫骨近端或股骨远端以及跟骨,并将克氏针固定在该装置上。通过克氏针施加轴向牵引力并旋转矫正,再将2枚单皮质螺钉分别打入骨折断端,连接到平移臂上用来纠正骨折的移位,复位成功后可进行最终的固定,该装置的应用大约需要20min。虽然牵开器的应用增加了手术准备时间,但易于手术固定可弥补这个缺点[31]。

利用Ilizarov外固定架或泰勒空间框架可进行逐渐、缓慢地骨折缩短、移位畸形的矫正。Ilizarov外固定架通过调节连杆对骨折端进行牵引和加压,是立体的牵引整复,利于骨折对位与对线偏差的调整矫正[32-33],具有缓慢牵引、立体牵引、复位效果好等优势。以胫骨干骨折为例,Ilizarov外固定架技术需先在胫骨结节平面下方水平垂直于胫骨干交叉固定 2 枚克氏针,根据小腿粗细选择Ilizarov环,另外在远端下胫腓联合平面同样固定 2 枚克氏针,通过连杆连接远近端的两个环,通过调节连杆进行骨折的牵引整复。Jackson等[34-35]都描述了使用Ilizarov外固定架技术。然而,这样一种渐进的矫正方法要求患者愿意并能够完全遵循医嘱调节外固定架,且能多次的随访复诊以进行矫正检测。另外,外固定装置的成本通常比内固定高,牵引操作不能在床旁局部麻醉下进行。

3.3.3双反牵引快速复位器 双反牵引快速复位器是由张英泽教授所研发,最早用于胫骨平台骨折的快速复位微创固定。所谓双反牵引是利用张氏复位器,以胫骨平台骨折为例,分别于股骨髁上及胫骨远端置人1枚2.5mm克氏针,连接牵引弓,牵引架置于患侧小腿上,远端牵引弓与牵引手柄相连,安装完成后,旋转手柄进行牵引复位,以获得向膝关节远端的牵引力和向膝关节近端的牵引力,形成以膝关节为中心,上下相反的两个牵引力,从而达到复位目的[36],其原理与盖伦的反向牵引不谋而合。

骨折微创治疗是现代创伤骨科的发展方向[37]。微创术的优势主要体现住软组织破坏少、手术时间短、术中出血少、术后并发症发生率低等方面。双反快速复位器具有闭合复位,不暴露关节,感染率低,打压植骨,骨折愈合快,可以早期不负重离床活动的优点,能达到微创治疗的目的。目前该复位器可用于几乎所有类型的下肢骨折(图5),全国多个省市医院都在普及应用,且在微创复位和固定中均获得了良好的效果。

图5 双反牵引复位器应用于股骨干骨折闭合牵引复位:复位器近端Schantz钉固定于患侧肢体髂前上棘,远端克氏针固定于胫骨结节下方并连接牵引弓、牵引手柄,连接杆连接牵引架置于小腿上方,安装完成牵引器。通过旋转手柄进行骨牵引,髂前上棘Schantz钉进行反向牵引,牵引力直接作用于骨折两断端完成股骨干闭合牵引复位,便于随后的髓内钉放置

4 总结与展望

牵引技术兼有复位和固定双重作用,是创伤骨科常用的技术,皮牵引、骨牵引及其牵引支架都曾经为人类做出过巨大的贡献。但随着内固定装置、手术技术的发展与完善以及牵引装置自身的局限性限制了牵引技术的发展。2013年发表的一项前瞻性随机对照试验中显示皮牵引在长期的术前牵引中不能有效减轻疼痛且对术中辅助复位没有作用[38]。因牵引力小以及皮肤损伤、起水疱等并发症,皮牵引已很少应用。而托马斯支架必须联合牵引床才能应用,布朗氏架上的滑轮像"树杈"一样,显得笨重和宽大,支架上的托布都是用绷带直接缠绕在架杆上,在牵引过程中患者舒适度较差且架面易被污染。骨折牵引床不能满足肢体轴线牵引、增加手术时间以及价格昂贵等缺点[39],在偏远的基层医院不能普及。牵引装置可为肢体骨折复位和维持提供确实有效的牵引力,但同样会增加手术时间,且多数为术中牵引装置,忽略了术前牵引的重要性。术前牵引可固定骨折断端、减少疼痛,降低术中复位难度,减少手术时间及术中出血量,避免术中对软组织的过多剥离,最终提高骨折愈合率[40]。皮牵引已不再满足于肢体骨折的治疗,骨牵引则是有创性操作,以上均是目前牵引装置所存在的不足。

另外,在牵引过程中可能出现压疮、肺部感染、深静脉血栓形成、皮肤损伤、针道感染,骨髓炎和牵引针松动等并发症[41],使得牵引技术越来越不受重视,曾在骨折治疗中扮演重要角色的牵引技术逐渐退出了骨折治疗的舞台。然而,有效的牵引可提高骨折复位质量,对骨折愈合、肢体的功能和外观都有益处[3]。目前在肢体骨折中,牵引术主要作为手术治疗的辅助手段,但在一些卫生条件欠佳的地区仍是一种经济、有效的非手术治疗方法[42]。由于肢体骨折是由直接或间接暴力所导致,骨组织损伤的同时伴随着周围软组织的损伤,患肢肿胀明显、开放性骨折、伴有感染的肢体骨折、合并多发伤或全身基础条件差者均不能立即手术,应先予牵引术,待无相关手术禁忌证时才行最终的手术固定治疗,而术前的有效牵引有益于术中复位[40]。现有的许多技术可用于肢体骨折的牵引复位和维持,但哪种方法利于牵引复位和维持的相关证据较匮乏[43],之前的文献大多是案例报道或技术方法介绍,极少有不同的复位技术疗效的对比分析。此外,由于肢体骨折类型有明显异质性以及每个研究中描述的结果差异性大,使牵引技术的直接对比较为困难。不论是牵引装置的选择还是如何预防牵引术后的并发症都有很大的改进空间,需进一步改良。牵引的优点及其重要性不能忽视,能够满足患者自由活动、预防牵引术后并发症的理想的骨科牵引支架还待研究发明,使牵引技术再次发挥其作用优势,更好地治疗患者。