沧东断裂潘庄凸起的东缘地热地质浅析

2018-09-23陈海波冯树友卞洪伟李文龙

刘 赞,陈海波,冯树友,卞洪伟,李文龙

(天津地热勘查开发设计院,天津 300250)

1 区域地质构造背景

潘庄凸起在平面上为呈NE向展布的狭长断块,西北、东南分别以天津断裂、沧东断裂为界与大城凸起、北塘凹陷相邻[4];南端以海河断裂为界与双窑凸起和白塘口凹陷相接。在研究区上,潘庄凸起基岩顶板埋深总体呈东南低、西北高的分布形态;揭露的基岩主要为古生界、局部为中生界和中新元古界[1]。

图1 区域基岩地质图

沧东断裂位于本井的东南侧,距本井直线距离约1.4 km。该断裂总体走向为 NNE,倾向 SEE,倾角 30°~48°,上陡下缓,地层落差为700 m~6000 m,为西盘相对上升的正断层,是沧县隆起与黄骅坳陷的分界[8]。沧东断裂西侧为沧县隆起,基岩面以中新元古界和古生界为主;东侧为黄骅坳陷,中生界发育,且向东中生界厚度逐渐加大。该断裂结构面变化较大,断面多呈铲状,具有同生断层(生长断层)的性质和继承性特点,在地球物理场上反映明显。本井位于该断裂上升盘[3],见图1。

2 区域地热地质

2.1 区域地层分布

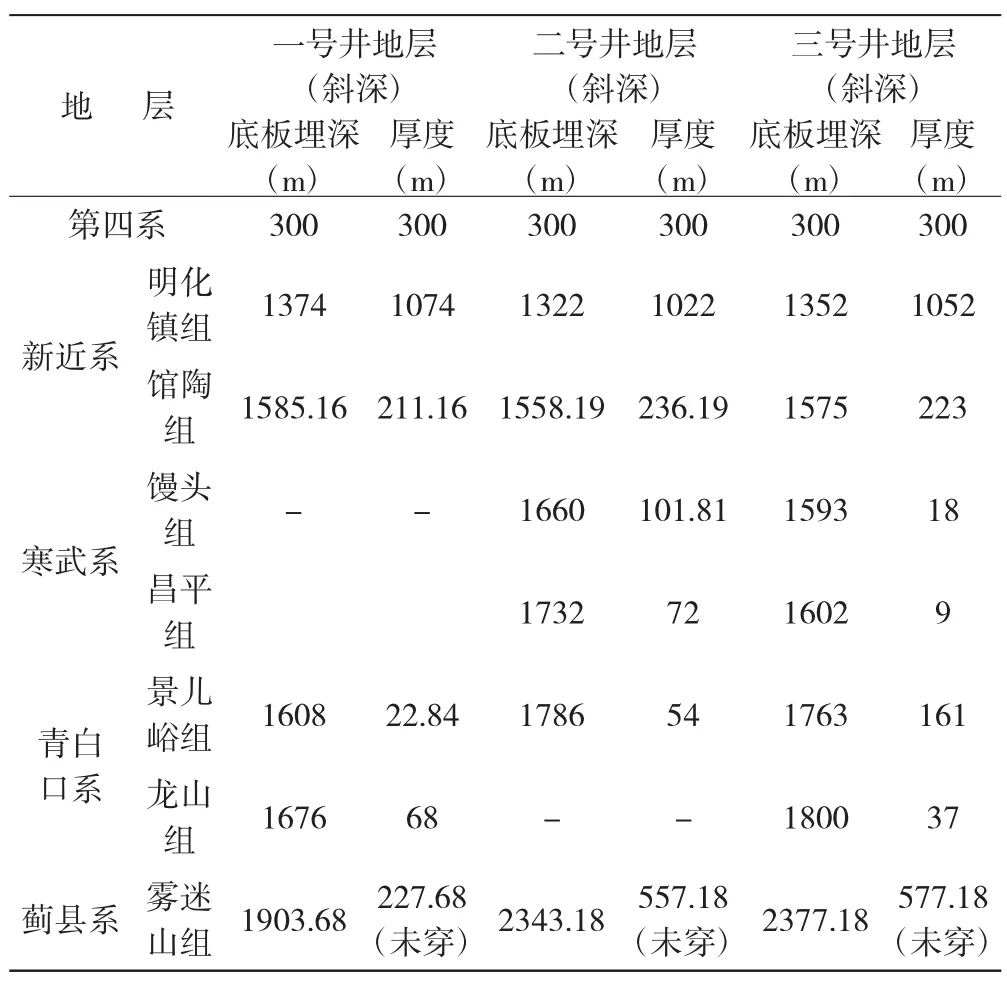

依据《天津市东丽湖地表水回灌》施工三眼地热井,结合岩屑录井及测井解释结果,本区揭露地层从新到老依次有第四系、新近系、寒武系、青白口系、蓟县系,见表1。

表1 地层埋深与厚度对比表

2.2 区域水文地质

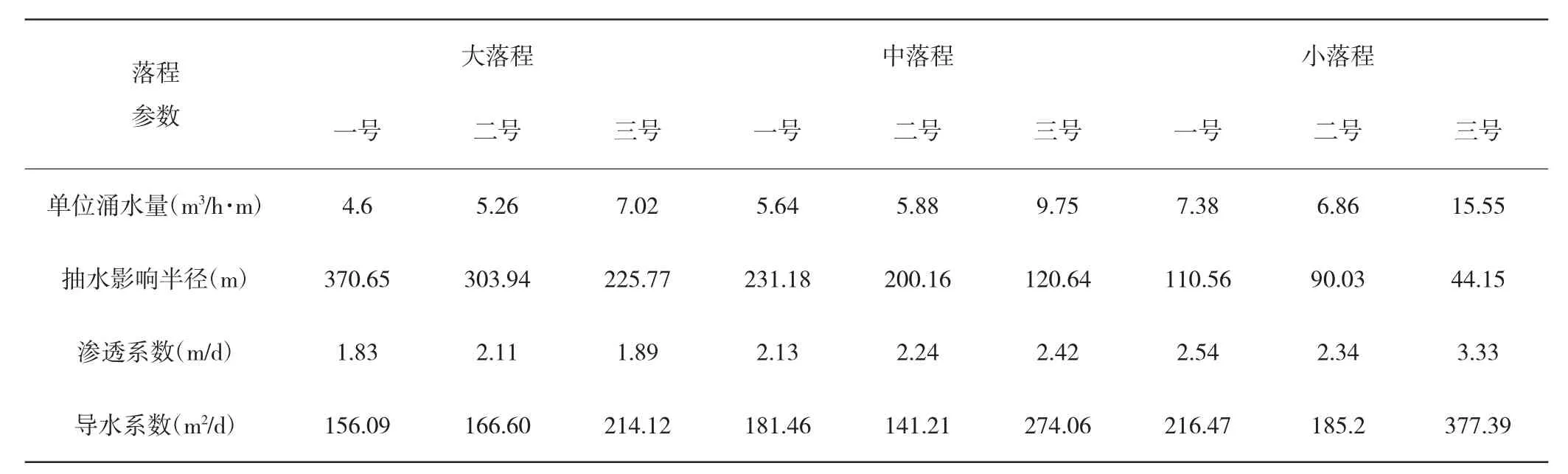

三口井成井后开始进行三个落程的稳定流降压试验,水位降深通过变频器控制;出水量用三角堰观测;三角堰摆放平稳的体积为长1520 mm×宽1000 mm×高600 mm;采用5″潜水泵,用5″钻杆代替泵管下入173 m;泵的功率为110 kW,扬程为180 m,排量140 m3/h,水位用电测水位计观测;液面温度用留点温度计测量。

表2 三口井降压试验数据表

表3 三口井热储参数计算基本参数

表4 三口井地热水文地质参数计算结果表

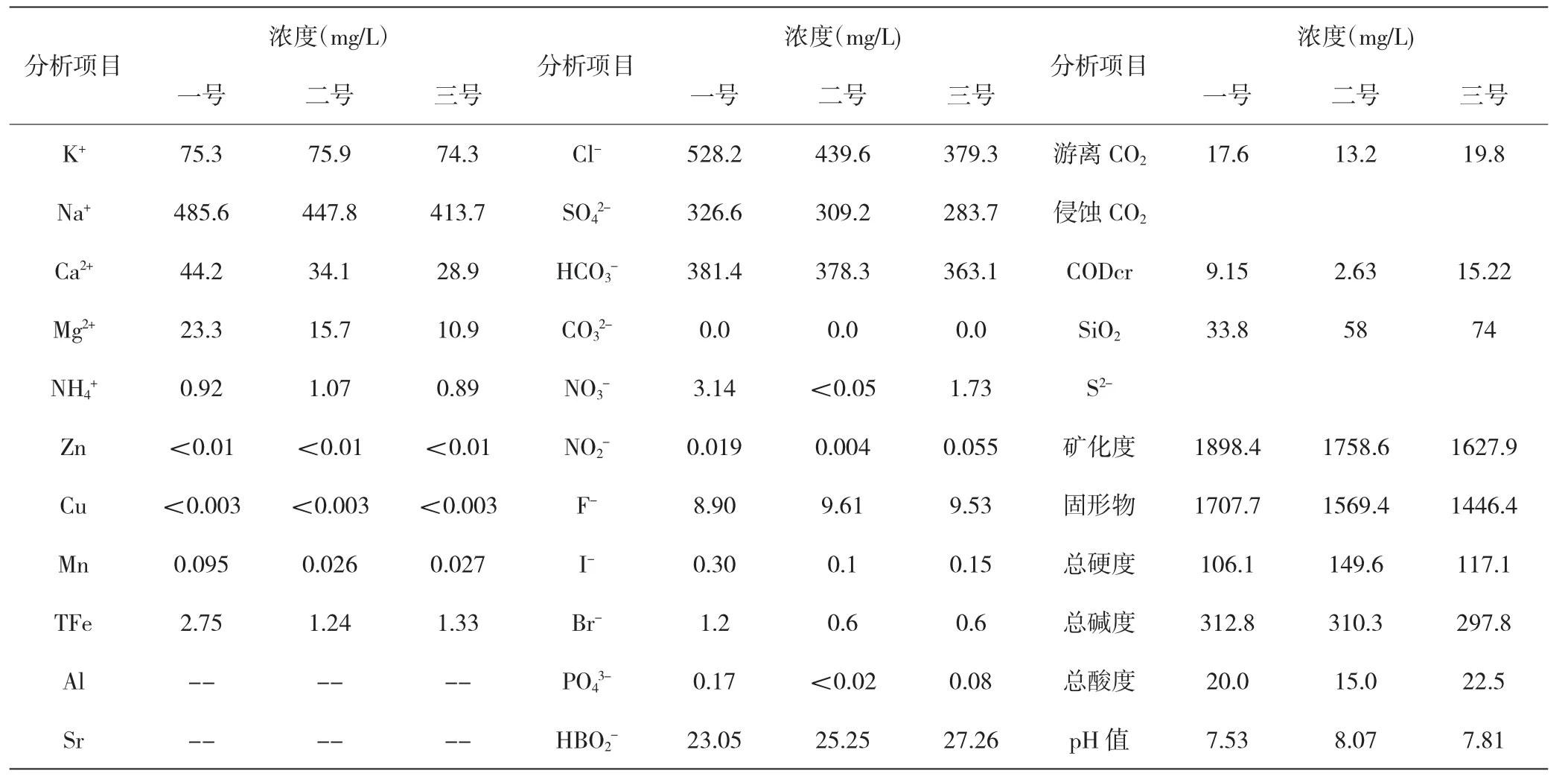

2.3 地热流体水质化验

降压试验结束后取水样2.5 kg,送国土资源部天津矿产资源监督检测中心做地热流体全分析检验,检测结果见表5。

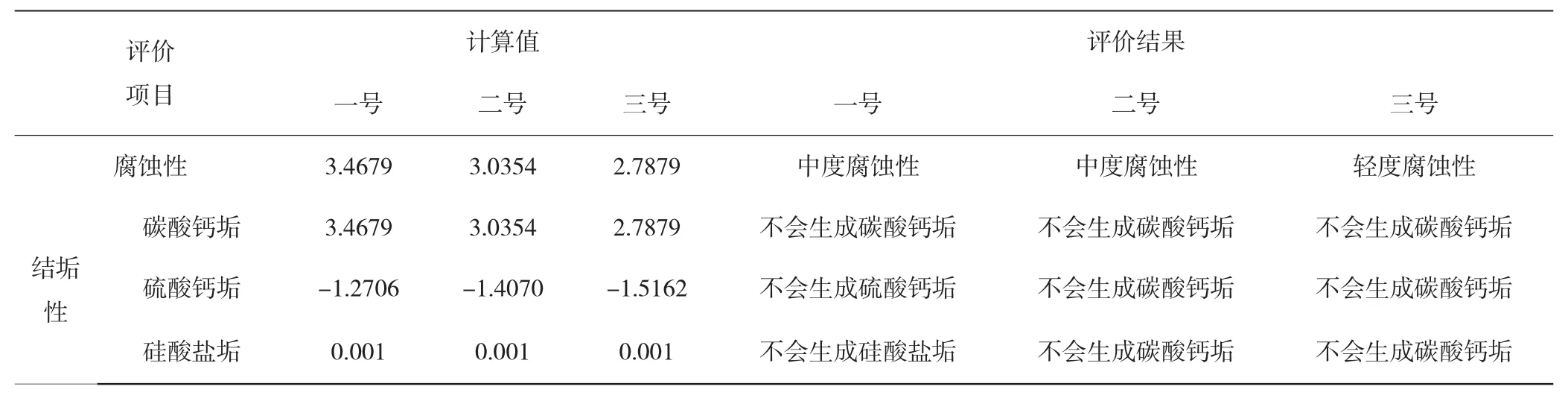

地热流体的腐蚀性是地热流体通过化学组份、温度、流速及压力诸多因素与所用材料在一定时间内相互作用的复杂结果,地热流体的化学组份因素对金属的腐蚀有重大影响。当氯离子毫克当量百分数大于25%时,评价流体腐蚀性通常采用拉申指数(LI)来判断。三口井氯离子毫克当量大于25%,所以利用LI计算结果来进行腐蚀、结垢性评价[6]。

流体结垢性主要指流体中一些溶解度较小的组分,在周围环境变化(压力、温度等变化),达到过饱和而析出,附着于利用系统内表面,形成垢层,从而增大流体阻力,降低热利用效率。水垢化学成分主要为碳酸钙垢、硫酸钙垢和硅酸盐垢三类。结果见表6。

表5 三口井地热流体主要化学组分含量表

表6 三口井地热流体腐蚀、结垢性分析结果表

3 结论

(1)通过三口井地层划分了沧东断裂次生断裂延展方向,圈定了古生界和中新元古界地层界限,分析该地区处于古潜山地貌,后期经过海进海退侵蚀风化的构造运动[4]。

(2)该地区雾迷山组热储层温度随着埋深的减小而减小,即离热源越远,热储层温度越低,但温度的递减幅度-即地温梯度差异较大。钻孔的稳态测温资料表明:雾迷山组的地温梯度最小,其梯度变化幅度也相对较小,一般在1℃/100 m~2℃/100 m范围内,说明雾迷山组热储层裂隙发育,连通性较好,表现为水热对流的特征[6]。古生界地温梯度相对较高,且变化幅度也较大,寒武系地温梯度为1.74℃/100 m~3.50℃/100 m,这是由其岩性不均以及富水程度不同造成的;新生界为松散地层,孔隙率高,热导率低,平均地温梯度一般为3℃/100 m~4.5℃/100 m,被视为基岩盖层。但不论哪一组地层,其含水段均比非含水段有偏低的地温梯度,这是因为水是热的良导体,水的对流与迳流加速了热的传递。地温梯度的极低值段正是矿化度较低、水交替活跃、出水量大的层位[7]。

(3)由于基岩岩性结构致密,密度大,热导率高,所以地温梯度普遍较新生界松散层低。基岩的地温梯度因其岩性变化大、富水性相差悬殊而变幅较大。一号井、三号井水温较高由于龙山组岩性以石英砂岩为主,与灰岩成份相差较大,出现了较高的地温梯度[5]。