从春秋祀孔到孔子纪念日:民国时期时间秩序重构的一个个案

2018-09-22吴燕

吴 燕

(内蒙古师范大学科学技术史研究院,呼和浩特 010022)

祀孔仪式在中国有着漫长的历史,并最终演变成为一种由上层主导的国家性礼仪。1912年,中华民国成立后,政府即积极推行格里历;尤其是在1928年由南京国民政府发起的“废除旧历,推行国历”运动中,原有的阴阳合历以及相关的计时系统在官方时间秩序中被取代。由于传统的祀孔仪式依附于原有的时间系统,因此在新旧历转换的过程中,作为纪念日的孔子诞日日期的确定也经过了一番改造,并最终成为新的时间秩序的一部分。

有关中华民国时期历法改革期间的节日问题,此前已有大量研究,尤其是左玉河[1- 3]、湛晓白[4- 6]等人对民国初年改用阳历以及20世纪20年代末开始的推行国历运动都做出了细致的梳理,尤其以具体个案分析了在改历问题上的官民冲突、民国时期两种历法并存、对峙与调适,也从中反映出社会风俗变革的缓慢性与渐进性。而对于民国时期的孔子纪念日及其纪念活动等,左玉河[7]、朱文哲[8]、徐国磊[9]、郭辉[10]、孔凡岭[11]、李俊领[12]、张颂之[13]等人在对民国时期孔子纪念日的演变进行细致的梳理的同时,更将之置于中国近代思想史与文化史的框架下,对孔子诞辰纪念日的政治功能与文化意义加以考察。

但从已有研究来看,有关民国时期历法改革以及这一时期孔子纪念日的演变及其背后的时间意识,尚有进一步推进的空间。这主要体现在两个方面:其一,民国时期一直沿用的孔子诞日为旧历八月二十七日,这一日期被认为来自孔子后人孔广牧之“年从《史记》,月从《榖梁》,日从《公羊》、《榖梁》”,而孔氏也因此而受到后世学者的批评。但笔者研读原始文献后发现此说有误。其二,已有的研究已经*意到,在民国时期,作为纪念日的孔子诞日曾被确定在不同的日期,但这些日期确定所涉及的转换方法以及体现在不同转换方法中的周期问题尚未有深入的探讨。对上述两个问题的讨论将有助于回答这样一个问题,即:在格里历已得到官方正式颁行、新旧两种历法并用的民国时期,像祀孔这样的传统礼仪如何在新旧历转换的过程中通过日期的确定得到最初的改造,而这种传统礼仪日期的确定也正是民国时期时间秩序重构的重要组成部分。

1 祀孔传统与历法的关系以及在民国时期的演变

本节首先根据已有的研究简要追溯祀孔礼仪的历史演变,然后在此基础上梳理这一传统礼仪与历法之间存在的关系。

祀孔与释奠关系密切,但最初二者并无关系。中国先秦时期已有释奠礼仪,《礼记·文王世子》中即有“凡学春官释奠于其先师,秋冬亦如之。凡始立学者,必释奠于先圣先师”[14]等记载。但最初时释奠礼仪的对象是“先圣先师”或“先老”,而与孔子并无必然关联。公元前478年,即孔子去世次年,鲁哀公开始按岁时祭祀,这成为祭祀孔子的开端。至唐代时,孔子被确定为释奠所祭祀的神主之一。祭祀规格在较长的时间里为中祀,即并非由皇帝主持祭祀大典,而是遣员代为主持大典。[15]在祭祀时间的选择上,隋代定“国子寺,每岁以四仲月上丁,释奠于先圣先师”,也就是每季第二个月的第一个丁日;而“州郡学则以春秋仲月释奠”[16]。这被认为是春秋丁祭的开始。唐代“凡春秋二分之月,上丁释奠于孔宣父”[17],此后上丁也逐渐成为祀孔日之专称[18]。春秋丁祭作为祀孔礼仪,虽然祭祀规格曾有过变动,但这一时间形式此后基本固定下来,并一直延续至清代。

与春秋丁祭并存的另一条线索是孔子诞日祭祀。在古代中国,孔子诞日是要举行祭孔活动的,但在官方角度看来,与春秋丁祭相比,诞日祭孔在整个祭孔礼仪中并不重要。([13],351页)

由上述追溯可以看到祀孔传统具有如下两个特征:第一,春秋祀孔在经过多个朝代的实践之后,已经逐渐成为一种官方祭祀活动。尽管祀孔礼仪在大多数朝代的规格都只是中祀,但就其内容来说,祀孔礼仪初时以教育为主,至1311年元仁宗即位时首开即位遣官释奠孔子先例,明清两代一直沿袭这一惯例,祀孔也成为一种官方礼仪。第二,祀孔礼仪是以中国传统历法与计时系统为依托的,仅就“丁祭”来说,其中至少涉及岁首确定与干支记日两个方面。

也正是因为这两个特征,在中华民国成立并“改用阳历”之后,祀孔礼仪在时间安排上也就必然与新的时间制度发生冲突。

如果对民国时期的这次历法改革稍加分析就可以看到,它其实包括两方面的内容:一是接受当时在多数西方国家已经采用的格里历,也就是通常所称的“阳历”;二是在纪年方式上,取消原来的帝王年号纪年法,但也并未继续沿用武汉军政府所使用的黄帝纪年,而是以中华民国作为纪年符号。但是,由于历法与民众日常生活关系密切,因此,在中华民国宣布“改用阳历”之后,民众对格里历并未完全接受,两种历法并用的情况一直持续。不同历法并存并不利于实现统一有效的时间管理;同时,中华民国纪年与格里历的历谱是一个整体,而如果沿用原有的阴阳合历,中华民国纪年也就在实际的时间安排中处于一种可有可无的状态。无论从哪个方面来说,两种历法并用都在一定程度上消解了政权的权威。

因此,南京国民政府于成立次年即推行“废除旧历、推行国历”运动,以一种比之民国初年更为强硬的方式来推行“国历”,即中华民国纪年与格里历计日构成的历法系统。从这种意义上来说,推行国历运动其实也正是新政府藉以实现权威的一种重要方式,既可以新的历法取代原有的历法以重构时间秩序,又可通过推行体现新的统一国家的国历,以促使民众接受中华民国的概念。

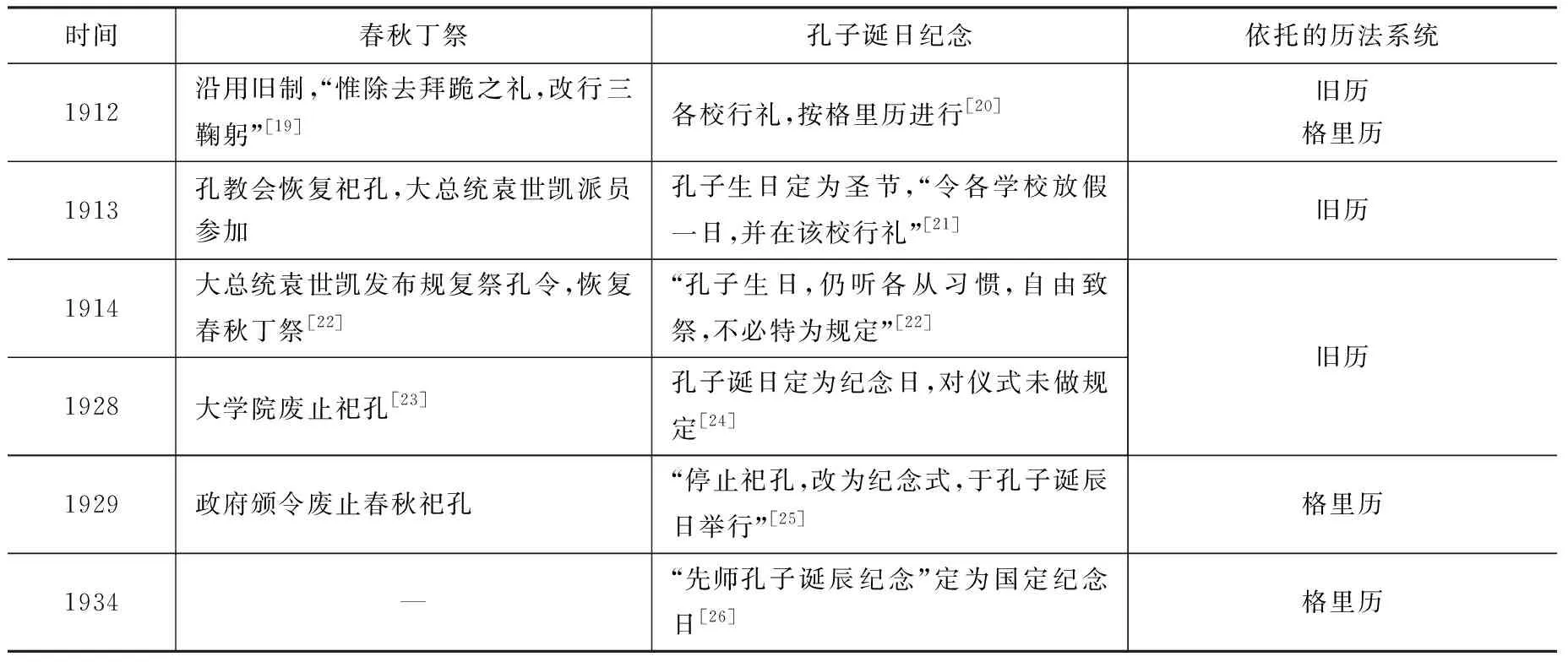

由此也可以发现,在中华民国“改用阳历”,尤其是在1928年南京国民政府发起“废除旧历,推行国历”运动,以期彻底废除旧历之后,祀孔礼仪所依托的旧历时间系统至少在官方层面已被废弃不用。但是在政府大力废除旧历、除旧布新的同时,以旧历为依托的孔子拜祭仪式并未被废除,而是在经过一系列改造后被纳入节日礼仪体系。对这一仪式的改造与延续固然是由于意识形态的原因,但在历法改革的背景下,要将一个依附于原来时间系统的日期纳入新的时间秩序,不同的执政者也做出了不同的选择(表1)。

表1 祭孔活动在民国时期的演变

从表1中可以看到,在中华民国成立以后,祀孔礼仪的两部分各有不同走向:一是传统的春秋丁祭,虽然其所依托的时间系统已经在官方层面上废止,但在这一仪式被恢复后,仍然按照旧历日期进行,而在民国初期政府将仪式日期定在旧历日期,也就是从另一个角度确认了旧历仍有其地位;在国民政府以强硬的方式推行国历废除旧历的进程中于1929年最终被取消。二是孔子诞日纪念,仅从纪念仪式的名称中也可约略看出,孔子诞日的纪念规格在逐渐上升,从初时各学校的礼仪至1929年完全取代旧有的春秋祀孔仪式,最终成为一个由政府主导的全国性纪念日。

不过,在两种历法并用的20世纪上半叶,孔子诞日的日期在不同时期也并不相同:不但确定日期时所依托的历法体系不同,而且即使是依据同一历法体系,最终确定出的日期结果也仍然是不同的。作为民国时期由政府实施的时间秩序重构的一个样本,孔子诞日的确定有必要得到更为深入的分析。

2 史籍考证与孔子诞日旧历日期的确定

从学术研究的角度来说,孔子生日的确定是一个悬而未决的问题。学者钱穆在《孔子生年考》中开篇即写道,孔子生年问题已“聚讼二千年”[27]。造成这一困难的最直接原因在于古代文献中关于孔子生日的记载不一,因此需要对不同文献加以考辨分析,从而确定可靠的记录并据此推算出旧历日期。

在流传至今的古代文献中,有关孔子诞日的记载本身存在差异,而后世对于孔子生日的推算主要依据这样几个文献:

二十有一年。……九月庚戌朔。日有食之。……冬。十月庚辰朔。日有食之。……十有一月。庚子。孔子生。(《春秋公羊传·襄公》)

二十有一年。……九月庚戌朔。日有食之。冬。十月庚辰朔。日有食之。……庚子。孔子生。(《春秋榖梁传·襄公》)

鲁襄公二十二年而孔子生。(《史记》)

从上面几条引文可以看到,古代记录中关于孔子生日的记载,在年份、月份上都存在差异。其中,《史记》所载年份为襄公二十二年,《榖梁传》和《公羊传》均为襄公二十一年;在月日上,史记未有记载,《公羊传》中为十一月庚子,《榖梁传》为十月庚子,有一个月的差异。因此,以哪个文本作为依据是历史学者一直争论的问题。

在民国时期,官方采用的孔子诞日的旧历日期均为襄公二十二年八月二十七日。1913年9月24日,中华民国教育部在通电各省定孔子诞辰为圣节的电文中称:“孔子生日,言人人殊。惟孔子七十世孙孔广牧《先圣生卒年月考》,折衷群言,演校各历,年从《史记》,月从《谷梁》,日从《公羊》、《谷梁》,断为夏正八月二十七日,确无疑义。”([21],503页)这一日期此后一直被官方沿用。据上述电文,该日期来自孔广牧的考证。但是分析孔广牧著作即可发现,这一说法并不确切。

事实上,孔子生于襄公二十二年八月二十七日是当时广为流行的一种说法,孔广牧在《先圣生卒年月考》中也提到这一说法,但孔氏本人的推算结果并非这一日期,而是襄公二十二年八月二十八日,与上述日期相差一天。在《先圣生卒年月考》中,孔广牧首先对当时已有的关于孔子生年月日的说法进行了梳理,随后提出“先圣之生年从《史记》,月从《榖梁》,日从《公羊》、《榖梁》”[28]。但其做法并非如现代学者所批评的“在两种相互矛盾的记载中‘各取所需’”[29],而是以古《世本》中的记载作为其考证的主要依据。

《世本》是先秦时期重要的史籍之一,“司马迁作《史记》,采用《世本》,故班固《汉书·司马迁传》赞谓迁‘采世本’,而《后汉书·班彪传》述彪言,谓迁‘删世本’,作《史记》”[30],足见其重要性。但古《世本》后逐渐散佚,今日所见之《世本》全由清人辑录而成,且其中未见孔子生日的记载。

在《先圣生卒年月考》中,孔广牧提出,孔氏家谱《孔氏祖庭杂记》和《孔氏祖庭广记》曾在古《世本》散佚前引用了其中的孔氏家谱内容,其中也包括孔子生日的记载。他在《先圣生卒年月考》中一开始即列出的“《世本》:鲁襄公二十二年,冬,十月,庚子,孔子生”来自上述提到的《孔氏祖庭广记》对《世本》的引用[*]《孔氏祖庭广记》(《四部丛刊续编史部》. 上海:商务印书馆,1934年)卷1有:“《世本》云:宋孔父嘉生木金父,木金父生祈父,其子奔鲁为孔防叔,生伯夏,伯夏生叔梁纥,长子曰伯皮,有疾不任继嗣,遂娶颜氏,祷于尼山得孔子。鲁襄公二十二年,冬,十月,庚子日,孔子生。”与清人辑录之《世本》比较,主要区别正在于上述引文对孔子的出生日期有完整的记载,而清人辑录的《世本》中均无关于出生日期的记载。此外,《史记》中有关孔子家世的记载被认为引自《世本》,但仅有孔子生年,而无月日记载。[31]。对古《世本》的可靠性,孔广牧通过与其他史籍的比较给出证据:

考春秋之世,《世本》之功同于内外传。先圣之卒,左氏书之,而生则无文,幸有《世本》可征。惜《史记》略其月日也。《世本》久佚。今即钱氏大昭、孙氏冯翼、洪氏饴孙、王氏谟、秦氏嘉谟、茆氏泮林所辑诸本考之,凡《世本》所述春秋卿大夫世系悉与《左传》合。([28],301页)

孔广牧以《左传》作为参照,对比清人所辑《世本》中关于春秋时期卿大夫世系的记载,在二者相合的情况下确认了《世本》的可靠性。为了确证《世本》中记录的可靠性,他提出的另一个证据是,孔氏两部家谱《孔氏祖庭杂记》与《孔氏祖庭广记》在古《世本》散佚之前曾引用其中的家谱记载。由此可见,孔广牧对当时可获得的史籍的可靠性的基本判断,决定了他会以什么次序来采信史籍中的记载。

从文献角度分析,《世本》为谱牒,系第一手文献;传是解经的文本,是二手材料;《史记》也是二手材料,但司马迁依据《世本》等一手材料写成,在一手材料佚失的情况下,《史记》本身就有一定的权威性。所以,尽管表面看来是“年从《史记》,月从《榖梁》,日从《公羊》、《榖梁》”,而且孔氏自己也是如此表述的,但从上述考证过程可见,其更倾向于一手文献《世本》中的记载,只是在《世本》佚失的情况下以现有文献来加以考证。[*]此处文献学分析得到陈志辉博士的建议,在此谨致谢意。

在确定“襄公二十二年十月庚子”之后,孔广牧以黄帝历、颛顼历进行推算,认为孔子诞日应在八月二十八日。孔氏在其著作中尤其引述清代经学家成蓉镜在《经义骈枝》中以周历、三统历及古四分历加以推算的结果,即“古六历以周历为可信,两汉以来,演撰诸家,以三统为最古,而皆得二十八日庚子。后世二十七日之说,虽一日之差,然所系匪轻,有志之士当亟为正之”([28],301页)。而在孔氏以黄帝、颛顼二历推得八月二十八日庚子这一结果后又云“并与周历合”([28],303页),由此似可认为孔氏此举是与成蓉镜以周历推得的结果相互印证,表明自己的推算结果之可靠性。

在孔广牧的上述考证中的确存在一些问题值得商榷。其一,关于孔氏提出的重要依据,即《世本》的可靠性,学界尚存争议。日本学者新城新藏在有关孔子诞日的考证中便有“《世本》一书原不可靠”之词[*]1937年,上海自然科学研究所的日本学者新城新藏也曾对孔子诞日提出其研究结果。他在对几个古代记录进行考证后,找出几个不同记录在数理上的矛盾之处,认为“其传为二十二年说者,以根据史记世本,然世本一书,原不可靠”,从而从推算的起点上即否定了这种可能性。其所确定的日期为鲁襄公二十一年十月庚子二十一日。(《日新城博士推算孔圣诞辰》,《申报》,1937年1月9日,第14版)。其二,孔广牧的推算涉及古六历以及古历之间的转换,但春秋时期行用何种古历,在岁首问题上是否可以依据三正交替在周历与夏历之间进行转换,这些问题尚无定论。有研究认为,“古六历是战国时期各国先后创制并施行的。春秋时期行用的肯定不是这六种汉传的古历”[33]。近代以来大多数人认为并不是真在夏、商、周三代用过三种不同正月的历法,认为三正的不同实际是春秋战国时不同地域、不同部族所用的历法制度不同的缘故,而不应看作是三个王朝改变正朔的故事[34]。

从以上分析可见,中华民国教育部在电文中称采用孔广牧之结果一说有误。孔氏的考证既非“折衷群言”之举,其考证结果也并非电文所称“八月二十七日”,而是有一日之差。有研究显示,教育部曾在稍后不久发出过一次更正,即采用孔广牧所推得的八月二十八日作为正式仪式日期[35],有证据显示,这一日期在1915年仍采用。[36]但到1916年,教育部“经详查,孔子诞日确系旧历八月二十七日”,并通令仍改为该日行礼。[37]从民间的情况来看,无论官方所定日期为何,民众仍在八月二十七日行礼。从官方的角度来说,其最终目标并非要为一个传统礼仪给出学理上的证明,而是要借用这一礼仪中所包含的传统资源,因此,既然是一个学术界尚有争论的问题,而政府又希望尽快确立“圣节”这一纪念日,“以维世道,以正人心,以固邦基,而立民极”[21],那么无论是借孔氏后人考证之名义还是颁布一个广泛流行的结果——尽管这个广泛流行的日期在学术界也存争议[*]对于官方采用“襄公二十二年八月二十七日”作为孔子诞日的旧历日期,当时的天文研究所以及天文学史研究者新城新藏、天文历史年代学者刘坦等都曾持有不同意见。可见文献[32]、[38- 39]。——看来都是最为便捷的做法。但也因此使官方的做法显得较为随意,甚至含有指定的意味。史籍考证的确关涉学术研究,但这一随意的做法使得孔诞纪念日的日期确定从一开始就已不再只是一个历史年代学的问题了。

3 民国时期关于孔子诞日纪念日的几种日期方案

在已经确定旧历日期的基础上,随后要做的就是决定以何种历法体系为依托以及如何确定作为纪念日的孔子诞日。在这一过程中,这种人为因素更为明显。

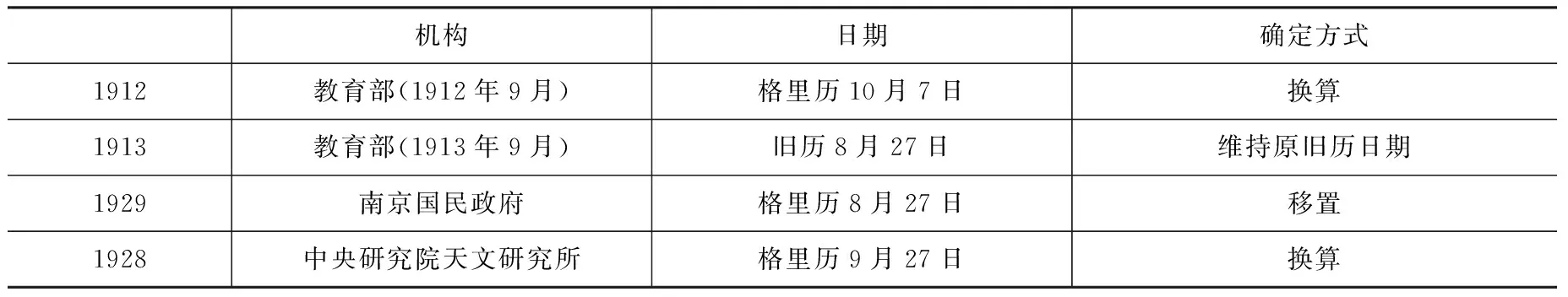

在民国时期,官方在孔子诞日的问题上采用的旧历日期都是一致的,即旧历八月二十七日,但最终确定为纪念日的日期则完全不同(表2)。除了官方正式采用的日期之外,当时的研究者也提出过不同的换算方案。出于比较的便利,本文选择中央研究院天文研究所给出的换算结果,因为该换算是受官方委托,故以官方所采用的旧历八月二十七日作为换算的“原始日期”。

表2 民国时期孔子诞日的日期确定思路比较

如前所述,将襄公二十二年八月二十七日作为孔子诞日本是有争议的,但在以下的分析中将把它暂且作为一个已接受的日期,以便于对下述问题的讨论:如何从一个旧历日期经由不同的转换方法得到不同的格里历日期。

3.1 官方的三个日期确定方案

第一种日期方案是将旧历日期在进行换算的本年所对应的格里历日期固定下来。1912年9月,中华民国教育部致电各省都督、民政长云:“查孔诞日应以阴历就阳历核算,本年阴历八月二十七日,即阳历十月七日。自民国元年为始,永以十月七日为举行纪念会之日。”[20]彼时中华民国刚刚成立,而改用阳历一事也刚刚颁行不久。因此,将这一传统纪念日换算至格里历日期进行,正可以成为推行格里历的一种途径。而教育部以颁令当年,即1912年作为起点进行两种历法之间的换算,这一做法简便易行,而且此行为本身也与民国成立之初的改元相呼应。

第二种日期方案系直接沿用旧历日期而未做转换。此举始于袁世凯就任正式大总统前夕,教育部对于此举的解释是:“民国缔造,改行阳历,一切允宜遵从。惟孔子生日,既从夏正考定,自不得不溯从夏正,否则恒致牴牾,转近诬妄。嗣后,各校应永依旧历八月二十七日行礼。”([21],503页)也就是说,尽管民国改行格里历,但是由于孔子生日的考证所依据的是旧历,因此作为纪念日的孔子诞日也应依从旧历;如果是在两种历法之间进行换算或其他方式的转换,则常常会导致两种历法之间相互冲突,进而造成某种混乱。这一日期在北洋政府时期一直沿用,在当时的租界区也一样[*]例如在1921年的《申报》上即报道了这一年旧历八月二十七日“孔圣诞辰,本埠各法定机关,均照例停止办公。商界惟南京路某某烟草公司,休业一天。男女各学校,一体放假;惟私塾中之教读,均预嘱生徒,届期携带香烛至塾,行跪拜礼,以示崇敬”。(《孔诞日之租界现象》,《申报》,1921年9月29日,第14版)[40]。事实上,不只祭孔仪式重新改至旧历日期进行,袁世凯任大总统期间还规定以旧历元旦、端午、中秋三个节日和二十四节气中的冬至为春、夏、秋、冬四节[41]。

第三种方案是直接把旧历日期移到格里历日期而不做任何换算。此举是在南京国民政府“废除旧历,推行国历”运动期间颁行的。1929年,南京政府颁令“停止祀孔,改为纪念式,于孔子诞辰日举行”,“孔子纪念,以国历八月二十七日举行”[25]。

综上所述,民国时期,除1913年9月之后的北洋政府一度使用旧历八月二十七日作为孔子诞日纪念日期之外,初期的北洋政府和南京国民政府都按照格里历举行孔子诞日纪念仪式。比较两种格里历日期方案可以看到,它们的相同之处在于,二者均以其颁令的年份作为日期确定的起算点。但二者之间的差异也是明显的:北洋政府所确定的日期涉及两个历法系统之间的换算,因此该日期与旧历八月二十七日仍存在对应关系;而南京国民政府所确定的日期则不存在换算,而是直接移置,由此得到的格里历日期与旧历八月二十七日之间仅保持一种数字上的关联,即移置的格里历日期与原来的旧历日期仅仅是在数字上相同,但从不会对应到同一天。此二者相比,南京国民政府的做法无疑更为强硬,这与南京政府在推行格里历一事上更为强势的态度与做法是相应的。

在南京国民政府发起的“废除旧历,推行国历”运动中,孔子诞日是第一个被移置格里历日期的纪念日。继孔子诞日纪念日期的移置之后,1930年3月,国民政府内政部、教育部致行政院会呈提出:

除中秋外,将旧时节日一律改用国历月日计算。即以国历一月一日为元旦,十五日为元宵,三月三日为上巳,五月五日为端阳,七月七日为七夕,十五日为中元,九月九日为重阳,十二月八日为腊八。至于中秋,则改用最近秋分之望日(最早九月九日,最迟十月七日)。凡民间于沿用旧历时所有之观灯、修禊、竞渡、乞巧、祀祖、赏月、登高等娱乐及休息之风习,均叫其依时举行[42]。

在稍后的4月1日颁布的国民政府致行政院训令第195号中对传统节日更有进一步的改造,即“修正七夕,不列端阳,改名重五;重阳改名重九;上巳改名禊辰;元宵改名上元”[43]。1930年6月26日,国民党第三届中央执行委员会第九十八次常务会议通过的《推行国历办法》第一条即规定“移置废历新年休假日期及各种礼仪点缀娱乐等于国历新年”[44]。通过此种方式,大多数传统节日得到保留。这在当时官方正式颁发的历书中得到体现。以1934年国民历为例,是年上元、禊辰、重五(端午)、中元、重九(重阳)、腊八等节日分别为格里历1月15日、3月3日、5月5日、7月15日、9月9日、12月8日,而非旧历相应日期。唯中秋节置于是年9月23日,即旧历八月十五日,为距离秋分(9月24日)最近的望日。[45]

3.2 未被采用的换算方案

除了以上三种正式实施过的纪念日日期,民国时期的天文学与天文学史研究者也曾提出若干方案[32,38,39]。其中,中央研究院天文研究所既受官方委托做此换算,故而以官方所采用的旧历八月二十七日作为“原始日期”,因此,该所最终得到的日期方案与上述方案尤具可比性。

1928年,南京国民政府教育部在拟订学校学年学期及休假日期规程时,曾请国立中央研究院天文研究所代为推算孔子诞日的格里历日期,并“指定以周灵王二十一年之八月二十七日为诞生日期”,周灵王二十一年即襄公二十二年。对于这一日期,该所也并不认同,但作为受委托方,该所认为:“今教育部既以此日为宗,自应据此推算,至于原来年月日之合否,当别具考证也”([38],275页)。

从天文研究所后来公开发表的一份相关报告来看,该所显然是将其作为一个学术问题来加以讨论的,其具体换算过程也比上述几种正式采用的日期转换过程复杂。在开始着手进行换算之前,该报告已经*意到,无论是格里历还是儒略历,此二种历法的历元均晚于孔子生年,而在置闰等问题上并无依据,因此面临换算的困难。为了绕开这一问题,该报告给出的解决思路是以“天然之阳历”为依据。

天然之阳历者中节气是也。但求指定之日为某节气后若干日,则在现行历中便有一定之期,不必问以何历推算也。孔子生日在建酉之月,庚子之日,是与秋分最近;似应先推是日距秋分若干日,即得今历中相当之日。但古时中节气皆用恒气,不用定气,故亦应以恒气为主。

用恒气秋分推算,公历纪元前五五一年平秋分在甲午日五十四刻(即百日之五十四),即八月庚子在平秋分后第六日;又算民国十七年平秋分在九月二十一日七十一刻,其后第六日为九月二十七日。惟因闰日关系,平秋分有数年能移至二十二日,则其后第六日变为九月二十八日,若欲固定一日,似应以民国元年为准,算得是年(即公历一九一二年)平秋分在九月二十一日八十三刻,其第六日亦系九月二十七日。([38],276~277页)

从上述文本可见,该报告的推算思路可以理解为是将回归年周期作为一个标准模型,将之均分为二十四等分而定出的节气(即平气,又称“恒气”)作为这个标准模型上的“刻度”。在此基础上,研究者所要做的就是确定旧历日期在这个模型上所处的位置,而由于格里历本身就是一种太阳历,因此可以直接根据该日期在此模型上所处的位置得出旧历日期所对应的格里历日期。据此,首先得到旧历八月庚子日应在平秋分后第六日,而推算当年,即1928年平秋分发生在格里历9月21日,则该日后第六日即为格里历9月27日。接下来,在考虑闰日的情况下,节气的日期并不固定。因此在这里,该报告提出在其换算方案的最后一步将民国元年即1912年,作为标准进行推算,最终得到格里历9月27日。

从上述过程可见,天文研究所在利用上述理想模型在两种历法之间进行换算时,的确试图令这一周期性制度时间的起算点尽可能接近原来的旧历日期,也就是最初的周期的起点,从而在最终确定的纪念日与原来的旧历日期之间建立一种物理关联,即经过换算的格里历日期与原来的旧历日期可以对应到同一天,而这一对应的周期为19年。除这一以“天然之阳历”为依据的推算之外,该报告也给出以“格里历法”和“儒略周期法”分别上推得到的结果。尽管三个结果并不相同,但三者无一例外均体现了“上推”的思想,即试图找出“襄公二十二年八月二十七日庚子”这一日期在按照格里历(或儒略历)的日期序列排列时所对应的日期。从最终结果来看,假如官方想要实现的目标仅只是将一个旧历日期放入格里历日期序列中对应的位置的话,那么天文研究所的推算可以说是最接近预期目标的结果,也更少人为指定因素。尽管在这一方案的最后一步以民国元年,即1912年作为周期转换的标准年份,但这一做法只是为了尽可能消除闰日的影响,从而得到一个相对精确的结果。但恰恰是这个方案最终并未被政府采纳。

4 结 论

以上在对民国时期祭孔礼仪的演变做出梳理的基础上,重点分析了孔子诞日纪念日的日期确定方式。无论是旧历日期的确定,还是依据旧历日期规定纪念日日期,除1913年9月之后的北洋政府沿用旧历之外,孔子诞日这一纪念日的日期在确定的过程中都包含有较多人为因素。此种做法看似随意,缺乏学术的严谨性,但却是民国时期时间秩序重构的重要组成部分。

旧历代表了前面朝代以及被倾覆的帝制的正朔,而以旧历为依托的节日与仪式则构成了前朝用以维护政权制度的一部分。但在民国时期,尤其是南京国民政府成立之后,政府对于旧历以及以旧历为依托的节日采取了两种完全相反的态度。对于旧历,民国自成立以后即在官方层面予以废止,并颁布格里历作为官方正式历法系统,以取代旧历;嗣后,尤其是南京国民政府时期,则将之贬斥为“废历”,并提出“沿用旧历,就是奉行满清的正朔,也就是民国的叛徒”[46]。对于以旧历为依托的节日或纪念日,民国时期则一直试图对之加以保留。以祀孔仪式以及后来的孔子诞日纪念为例,中华民国成立初期稍做更动,但并不强硬,至南京国民政府时期,则在对之进行改造之后将其置入新的时间秩序与权力话语体系。两种态度的对比反差在南京国民政府时期表现得尤为明显。一方面是对传统历法的否定性描述,一方面是对孔子符号的重构,此二者表面看来似乎相互矛盾,但将它们置于当时的社会背景下考察就会发现,它们的一个共同指向都是以时间秩序重构实现社会秩序的重构:引入新的时间秩序,并通过节日、纪念日等周期性的制度时间将之固定下来。通过时间秩序重构实现社会秩序重构,这是在两条线索上完成的:

其一,通过对周期性制度时间(institutional time)的规定与控制实现社会控制,这主要体现在政府对孔子诞日的指定与移置上。纪念日是一种周期性制度时间,通过周期性重复而在现在以及未来与过去的某一时间之间建立某种关联。在孔子诞日确定这一个案中,无论是第一步的对旧历日期的确定,还是在两种历法之间的直接移置,其中包含的人为指定意味都使得最终方案中的孔子诞日与史学意义上的孔子生日仅只在数字上约略相同,实质则已割断与过去的关联;将颁令之年作为纪念日的起点也就意味着对周期的起点做出重新规定,这也就使得这些在此前时代一直延续的传统节日或纪念礼仪摆脱了旧的正朔的影响。

其二,“借用”传统资源,进而对这种周期性纪念仪式加以改造,以重塑社会记忆,并通过周期性的重复来强化这种记忆。对社会记忆的重塑与强化,最为明显且直接的举动是通过规定孔子纪念日仪式的某些特定程序从而对孔子符号做出重新阐释[*]例如在1934年南京政府正式将孔子纪念日确定为国定纪念日之后,对相关的宣传活动以及纪念会程序均做出规定。规定要求在格里历8月27日这一天,“休假一天,全国各界一律悬旗志庆,各党政军警机关、各学校、各团体分别集会纪念,并由各地高级行政机关召开各界纪念大会”,有关纪念日的宣传要点,则明确要求应包括下述三项:1. 讲述孔子生平事略。2. 讲述孔子学说。3. 讲述国父孙中山先生革命思想与孔子之关系。而纪念会的日程中则包括“向党国旗、总理遗像及孔子遗像行三鞠躬礼”、“主席恭读总理遗嘱”等内容(《先师孔子诞辰纪念办法(1934年7月5日第四届中央执行委员会第128次常务会议通过)》。见:内政部总务司第二科:《内政法规汇编(礼俗类)》,重庆:商务日报馆,1940年,第5页)。8月22日,行政院就“孔子遗像悬挂排列秩序案”发布四五四一号训令,要求“孔子遗像应置于总理遗像前之案桌上”(《孔子遗像悬挂排列秩序案(二十三年八月廿二日行政院以四五四一号训令本部,同年九月七日本部以礼字第五五二号咨各省市政府)》。见:内政部总务司第二科:《内政法规汇编(礼俗类)》,重庆:商务日报馆,1940年,第5页)。[47- 48]。这种对仪式的重新阐释的确是重构传统的重要一步,也是最明显的改造,但不可忽视的是,早在这一步骤之前,对纪念日、节日日期的确定(即移置)已经完成了重构传统的实质性一步,也就是说,经过日期移置,所有这些传统节日以及纪念日中所包含的“传统”已经是经过重构的了。

致谢本文研究开始于法国国家科研中心林力娜(Karine Chemla)教授的建议。在写作过程中,笔者曾与林力娜教授、法国巴黎第八大学白娅莉(David Béatrice)教授以及内蒙古师范大学科学技术史研究院陈志辉博士进行过讨论,并深受启发。参考文献《先圣生卒年月考》由中国科学院自然科学史研究所郑诚副研究员帮忙找到。本文初稿曾在Conference on Rituals,Mathematics and the Astral Sciences 2016(巴黎,2016年6月7~8日)上报告,得到与会学者的评论与建议。在此谨致谢意。