基于综合待行区指示灯的精细化交通信号控制研究

2018-09-22詹鹏宇

詹鹏宇 王 晨

1.北方工业大学城市道路交通智能控制技术北京市重点实验室,北京 100043;2.武汉市公安局交通管理局,湖北武汉 430022

信号灯历时百年,从原始的两色燃气灯发展到今天的三色电气灯,从开始解决路口两相位通行,到目前解决多相位通行。虽然外观、形式、表现上不断演进。但其内涵和所发挥的功能却始终未有发展,以其为传导组成的控制方式,依然停留在行与停的单一指令功能状态,虽然解决了“谁能走”、“走多久”的路权分配问题,却提供不了“如何走”“以什么状态走”的引导控制服务;在走与停的状态切换间,无法实现通行能力的平稳过渡、高效转换,这也正是路口绿灯转换损失及其影响无法消除的根源所在。目前,提升路口通行能力的诸多措施,均集中于交通组织和信号优化两大方向,但局限的空间、有限的时间决定了优化手段的穷尽必然到来,调控瓶颈随之出现。因此,不从调控瓶颈存在的根源入手,就不能解决通行能力的再提升问题,信号控制也就无法走出困境。因此,必须针对信号灯控制方式的不足,结合实际应用,创新打造基于驾驶行为干预的精细化控制方式,扩大信号的覆盖范围,丰富信息的传递途径,增加干预、引导的控制功能,赋予服务运行、控制状态的能力,才能突破当前信号控制乃至交通控制的瓶颈。让信号控制“亮起来”、“动起来”、“暖起来”,最大限度地减少指令信息阻断情况的发生。

随着机动车待行区技在国内外的广泛应用,但设置待行区会增加车辆平均停车次数、减速停车到再加速过程中的油耗损失、尾气污染和刹车噪音,并且存在待行区饱和后启动波传递到进口道停止线之前的车辆不能进入的损失时间。实现不停车通过待行区技术不仅可以解决上述问题还可以充分挖掘交叉口通行能力,同时也可强化协调控制。

1 综合待行区设置的基本理论

综合待行区是一种特殊的待行区,其常见的设置方式是在交叉口进口道前设置2条停车线,首次停车线位于待行区的起点且二次停车线位于待行区的终点,车辆在由首次停车线到二次停车线的最小行程距离为s。在满足待行区等待的车辆不影响正在放行对立相位的交通流通行的条件下,最小行程距离应尽可能长,并可使得首车能以最大车速通过交叉口内的冲突区域,减小车辆通过交叉口的旅行时间提高交叉口的空间利用率。综合待行区的实质即利用原有的交叉口进口道主停车线前的一段距离设置预信号,从而减小绿灯损失时间,利用待行区几何空间提高进口道乃至整个交叉口的综合交通运行效益。

待行区的设置分为2种:一种是主干道和主干道交叉口情况,冲突相位的绿灯时间相差不大,设置待行区可以充分利用交叉口的几何空间,可以提高专用车道的通行能力;另一种是主干道和次干道交叉口,冲突相位的绿灯时间相差较大,优先在次干道设置待行区,次干道路口空间区域较大,可以充分利用交叉口的中央区域和绿灯时间。待行区的设置应具备以下几个条件:

(1)待行区设置适合用在大型的交叉路口,一般进口道在3条机动车道及以上的交叉口适合设置待行区;

(2)左转弯待转区一般要求具有左转专用车道,并且左转弯待转区的设置不能影响对向直行车辆的正常行驶;

(3)进口道直行车辆多,且相邻交叉口具有相应的消散能力。

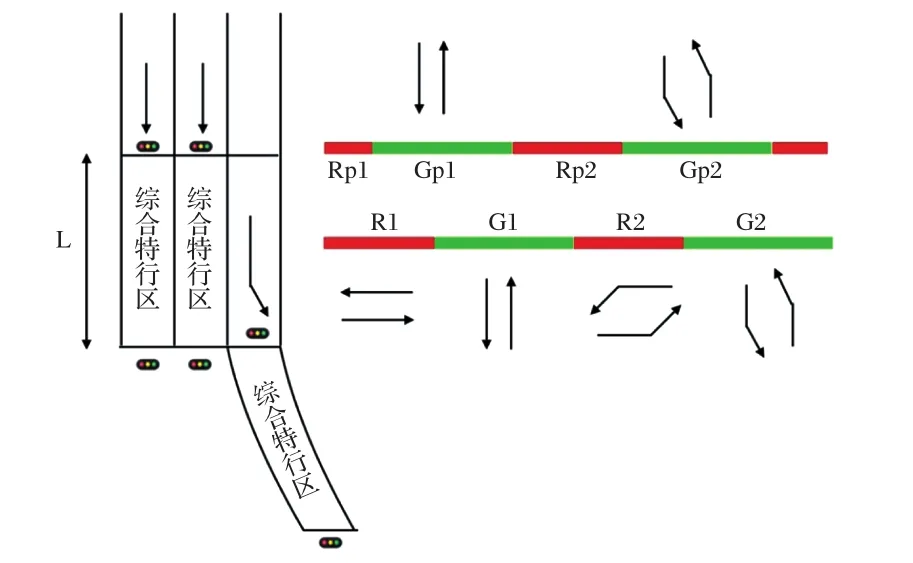

2 综合待行区信号控制原理

进口道综合待行区及信号配时如图1所示,待行区指示灯分别设置在首次停车线和二次停车线处且交叉口主信号信控方案为标准四相位,进口道预信号的信号控制方案为两相位。进口道综合待行区及信号配时如图1所示,待行区指示灯分别设置在首次停车线和二次停车线处且交叉口主信号信控方案为标准四相位,进口道预信号的信号控制方案为两相位。预信号绿灯间隔时间的设置是为了确保待行区有足够的清空时间,从而避免两相位车流同时在待行区内排队的现象,最小绿灯间隔r的临界值计算方法如式(1)所示。

图1 综合待行区及信号配时示意图

式中:?—综合待行区内饱和流率下的车流速度(m/s);L—机动车在综合待行区内的平均行驶距离(m)。

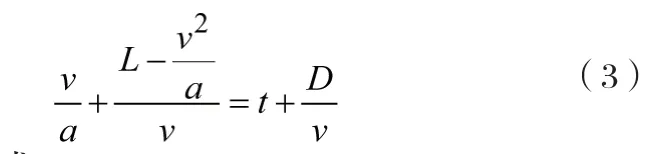

为使综合待行区达到比较理想的控制效果。应尽量保证预信号直行(左转)绿灯启亮时间及结束时间较主信号直行(左转)绿灯有一定的提前量t(s)。清空距离为绿灯尾车从待行区入口越过关键点所走的距离,为保证待行区内所有车辆安全通过交叉口,在车流以饱和流率的状态通过交叉口时,设有车辆通过交叉口的平均距离为D(m),车的启动加速度为a(m/s2),待行区进口指示灯比直行相位绿灯提前亮t(s),确保待行区内不减速车流通过交叉口时冲突相位车流队尾恰好通过交叉口,此时L-t关系论证如下:

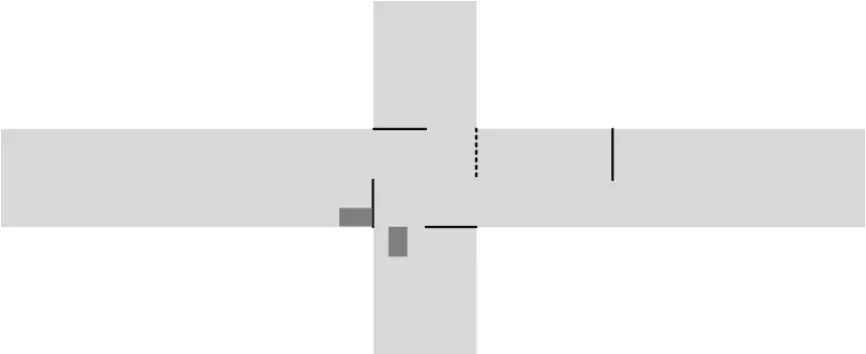

由速度-距离-加设有路口南北向长度为L(m),路网内车流速度为v(m/s),车流加速度为a(m/s2)。车流匀速运动情况下,南北向车流通过路口的时间为L/v(s),现假设将东西向停车线前移到相距路口距离为D(m)的位置,东西向车流提前放行的时间为t(s),图2为北向南、西向东两股车流刚好行驶至停车线处时的示意图,其中深色方块为车辆,N/S/W/E分别代表北/南/西/东。

图2 停车线示意图(南北未通过)

以不考虑冲突点与全红时间的基础来考虑,为确保西向东车流进入路口时,北向南车流已全部通过路口,此时的两股车流的位置应如下图所示,南北向车流刚好通过路口,此时东西向车流正以速度v、车流加速度a的行驶状态到达原路口停车线,准备通过路口。

图3 停车线示意图(南北已通过)

速度计算公式:

替换参数,计算可得到综合待行区长度L(m),与相位差前移时间t之间的的空间-时间转换L-t公式:

化简得L与t的表达式:

由式(4)可知,在主相位绿灯启亮前,直行待行区的预信号需提前亮t秒,即可满足车流不停车通过交叉口的需求。

3 仿真分析

3.1 交叉口现状

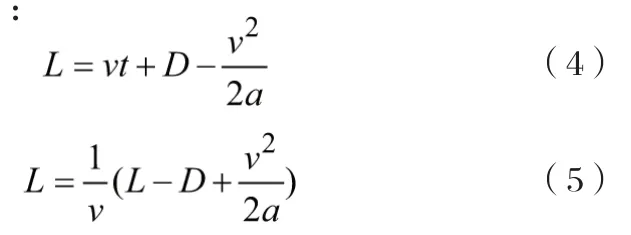

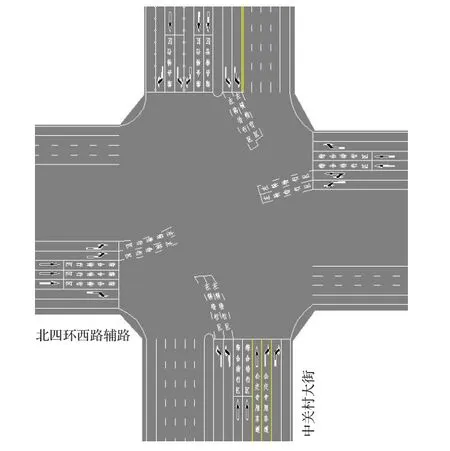

如图4,北京市中关村大街与北四环辅路交叉口进口到处车道数大于3条并具有各相位的专用车道,交叉路口的路幅宽度与几何尺寸较大并满足最外侧车辆行驶轨迹保持安全距离。因此以北京市中关村大街与北四环辅路交叉口为例,设置综合待行区。

图4 改造前中关村大街-北四环辅路交叉口交通组织示意图

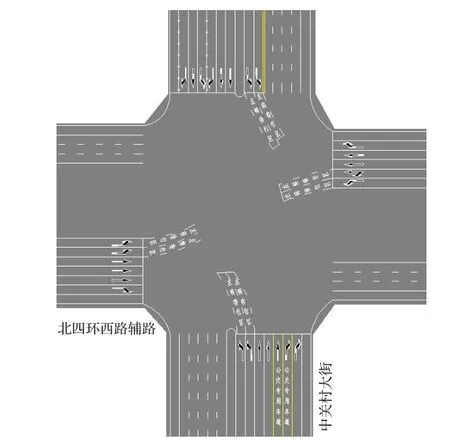

通过实地检测数据获得的该交叉口各进口道早晚高峰流量,调查数据见表1。

表1 该交叉口各进口道早晚高峰流量调查数据(pch/h)

通过现场调查得到交通信号控制原始方案,如图5。

图5 主信号配时方案

3.2 待行区设置及仿真结果分析

对交叉口进口道的交通组织形式进行重新设计,图6为设置综合待行区后的交通组织示意图。

图6 设置综合待行区后中关村大街-北四环辅路交叉口交通组织示意图

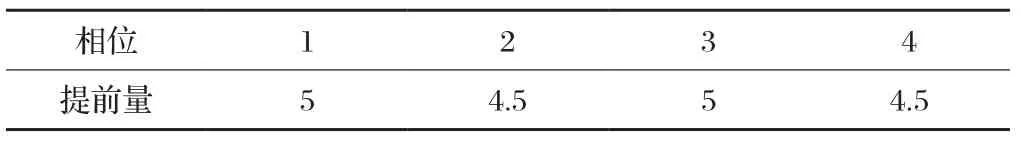

通过计算可得预信号相对于主信号的提前量,见表2。

表2 预信号相对于主信号的提前量(s)

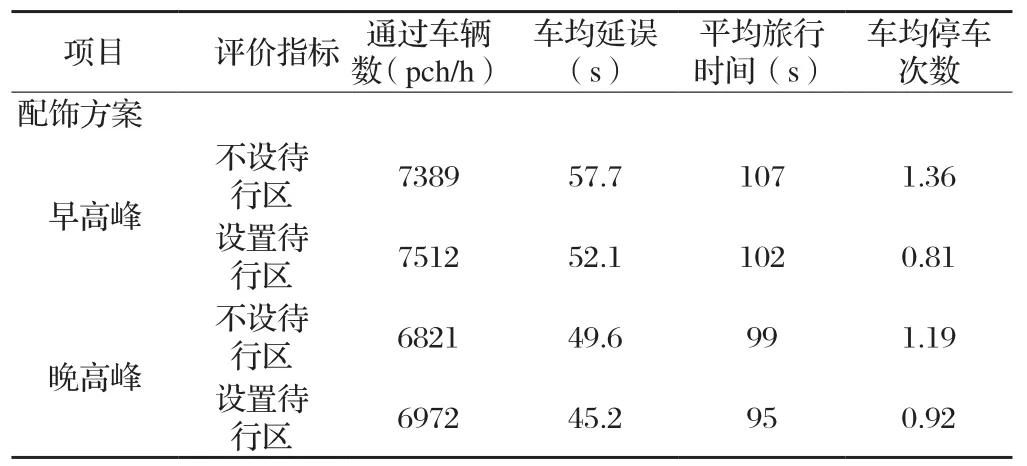

利用交通仿真软件vissim对交通运行效益评价指标的分析结果进行仿真验证。交叉口主信号采用四相位配时设计,对比不同方案的通过车辆数、车辆延误、旅行时间、车均停车次数等交通运行参数,见表3。

表3 交通运行参数

可以看到设置综合待行区后,早晚高峰时段的车均延误、平均旅行时间、车均停车次数较不设置待行区均有显著地降低。以上分析结果验证了设置综合待行区能够有效地提高当进口道流量接近饱和及饱和状态下的大型平面交叉口的综合运行效益;说明了综合待行区的设置对于解决高峰时间车流量较大的城市主干路交通拥堵问题具有着积极作用。

4 结语

在城市建设已完成、土地利用已基本成形、路网很难再做出改变的阶段,如何优化信号控制已成为治理城市拥堵的核心问题。本文通过设置综合待行区指示灯对交叉口进行精细化的信号控制,提高了交叉口通行能力,减少了环境污染和油耗损失。基于北京市实际路口实例验证了该方法的可行性和实用性,该方法同样可以有效地处理大规模路网,强化协调控制。