历史虚构的影像书写

2018-09-21陈婧薇

陈婧薇

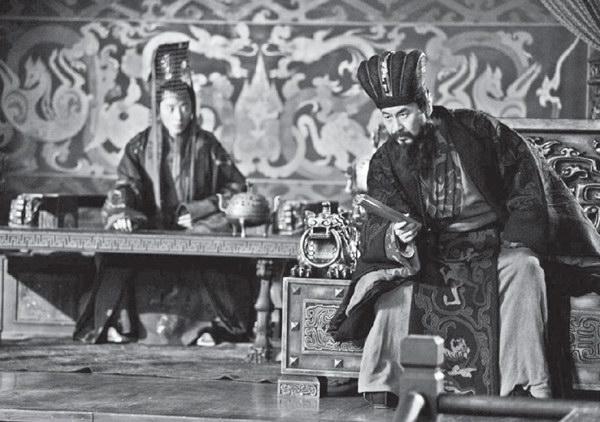

自明朝洪武年间起,小说《三国演义》便已风靡于官方和民间,历经六百余年,长盛不衰。而央视版的《三国演义》与20世纪80年代拍摄的《西游记》和《红楼梦》一样,有很多情节被有意或无意地忽略,因此这些作品并不能展现原作的全貌。高希希导演的大型战争史诗剧《三国》于2010年首映,并获得了极大的好评。这部作品在完美还原《三国演义》所有重要情节的同时,还对历史人物进行了恰当的虚构与改写,这种虚构式的影像书写,使整个三国时代更具魅力。从总体来说,《三国》对于历史的虚构主要表现在以下三个较为显著的方面:首先,对部分人物的历史性格进行了颠覆性的改写;其次,增加了若干虚构的情节;最后,虚构了《三国演义》部分并未出现的人物。这三方面的虚构,均在忠于原著的同时,保障了《三国》的可观赏性,同时这些改写也体现了影视剧制作过程中许多值得总结的重要经验。

一、对历史人物性格的颠覆性虚构

由明清杰出小说家罗贯中撰写于14世纪的《三国演义》,其主要历史素材来源于晋代史学家陈寿的《三国志》,这是许多历史学者的共识。但罗氏将其作品赋予“演义”的属性,则不可避免地涉及了对《三国志》的情节以及人物的改编。事实上,只要通读《三国志》和《三国演义》,这些情节及人物的改编并不难被发现。因此,在电视剧《三国》中,将部分历史人物的真实性格以及历史事件进行颠覆改写也与罗贯中对《三国志》里人物和情节的改写一样,是一种提高作品本身艺术高度和可观赏性的必要手段。历史上真正导演赤壁之战的第一功臣是东吴的大臣鲁肃,但在小说《三国演义》和电视剧《三国》中,在将这一功劳归于西蜀国诸葛亮的同时,还将战争的重要参与者东吴都督周瑜塑造为心胸狭小,不能容人的艺术形象。这一改写,先人为主地使一般读者对周瑜此人产生了极大的误解,认为其是个心有大志却奸佞阴毒之人,而小说记其临终之言“既生瑜,何生亮”更是作为其心胸狭窄的证据一直成为人们茶余饭后的谈资。但只要细读正史《三国志》,便可发现史书上的周瑜绝非心胸狭窄,乃是“兴度恢廓”之能员干将,苏轼在《念奴娇-赤壁怀古》中对其“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”的描写也证实了其气度非凡。苏轼何等孤傲之人,而能得到苏轼之辈倾慕的周瑜又是何等的英武。

从历史角度来看,此类颠覆性的改编固然是对史实的背离,但从戏剧的角度来看,这无疑又是成功的,它使人物间充满了冲突而不总是压抑。历史是沉闷的,而历史又是精彩的,这种来自沉闷的精彩无不与在不触及历史大势的基础上对人物及情节合理的改编息息相关,因为这种改编使一般观众对于小说原著以及历史中的周瑜形象加深了认识,从艺术的角度重新解读了周瑜作为文学形象,而非历史形象所具有的性格。若非这些改编,周瑜便同无数历史人物一样,静静地躺在图书馆的某一个角落里,鲜有人去问及。改编后,虽然有人会受作品的影响而不齿他的心胸狭窄,但其火烧赤壁的英姿同样也为人们津津乐道,历史中的周瑜被改编了,但人们心中的周瑜丰满了,这无疑是一种改编的成功。

周瑜与诸葛亮的交锋,历来是人们最喜欢讨论的情节。但从事实来看,周瑜和诸葛亮并没有交集。周瑜死于公元210年,而刘备是在209年才三顾茅庐,此前的诸葛亮一直以布衣之身“躬耕于南阳”。在诸葛亮出山的第二年,周瑜便去世了,从时间和空间上看,并没有二人构成交锋的历史依据。更重要的是,赤壁之战发生在公元208年,彼时诸葛亮还在故乡躬耕,不可能去舌战群儒、草船借箭、借东风等。这些都是《三国演义》超越历史事实进行的虚构,而电视剧《三国》又在上述事件之外,增加了诸葛亮爱惜吴军将士的情节,遂使其性格在足智多谋、料事如神的基础上,又加上了爱民如子的特性。

无论是对周瑜性格的改写,还是对诸葛亮性情的塑造,电视剧《三国》都对小说原著和历史事实进行了超越性塑造。在传承小说对史实进行改编的同时,电视剧《三国》又基于电视剧这一媒介的特点,从艺术和文学的角度对其进行了进一步的加工,既尊重了主流历史,又提升了其在文学上的高度和艺术上的可观赏性,充分发挥影视艺术的优势,使其成为雅俗共赏的上乘佳作。

二、对原著未见情节的合理性虚构

虚构本身就是文艺作品的必备手段,以还原历史为使命的史书在撰述之时,尚且需要借助合理的想象,以审美愉悦为旨归的文艺作品自然也与虚构脱不开关系。罗贯中在《三国演义》中对《三国志》的若干事件都有改动,而且还增添了部分《三国志》所没有记录的事件,如舌战群儒、草船借箭等等,这些就是纯粹的艺术虚构。而新版电视剧《三國》相比96版《三国演义》,又引入了更多的虚构情节,有些情节甚至带有部分现代人的思维特点。

电视剧《三国》的情节以男性为主线进行展开,女性角色以及情节线索相对薄弱。而在许多影视剧中,女性都往往是整部剧不可或缺的看点,所以《三国》在拍摄时,的确对剧中的几位女性角色进行了“加戏”,而“加戏”的主要手段就是虚构若干不见于原著的情节。这种处理手段,最集中地体现在小乔和孙尚香两位人物身上。

小乔,就人物本身而言是历史上真实存在,东吴都督周瑜之妻,其生平事迹见《三国志·吴书·周瑜传》。但《三国志》对她的介绍寥寥数句。罗贯中作《三国演义》时,也并未对小乔的事迹做更多扩展。但到了《三国》里,小乔的戏份有明显的增加,特别是赤壁之战前后的几个剧集,如诸葛亮在成功借得东风之后,周瑜便设下圈套追杀诸葛亮,此时突然出现一驾马车接住诸葛亮,从人群中杀出去。诸葛亮惊魂甫定,才知道施以援手的竟然是周瑜之妻小乔。这段情节无论在《三国志》还是《三国演义》中,都是并未出现过,属于《三国》的独创。其虚构性质是显而易见的,但这种虚构同样是为刻画人物形象而服务。

小乔不仅精通音乐,而且知书达礼,懂得政治治乱之因由。所以《三国》根据其这一性格,虚构了小乔救孔明的情节,并为小乔的这一做法进行了合理的解释:“孙刘联盟才能抗曹,而孔明是维持孙刘联盟的重要纽带,因此决意救先生。”这番话直接体现出小乔的政治眼光,虽然是艺术虚构,却并不违背其历史性格,虚构的成分也容易为大众所接受,既尊重了历史,又艺术性地“还原”了可能发生的矛盾冲突,使人们在品读历史时也充满紧张刺激,欲罢不能,因此这是非常成功的艺术虚构。

《三国》中另一位被赋予丰富多样性格的女性人物是孙尚香,同样是来自东吴。《三国志》记载刘备妻妾甚多,大多只留姓氏,而未记名号。其中有“孙夫人,但其名则不详。罗贯中在《三国演义》中,则虚构了她的名字:孙尚香。不过在整部小说中,对于孙尚香的介绍并不多,只记录了她出嫁前的情况,待与刘备成婚后,便没有了后文。而在电视剧《三国》中,则将许多镜头给了林心如饰演的孙尚香,并且虚构了大量情节。其中最大的一个虚构,便是刘备讨伐刘璋时,孙尚香独自回到东吴。这一情节是有悖于历史的,因为历史上的孙夫人一直跟随刘备入主蜀地,并与刘备白头偕老。究其虚构原因,目的是将刘备的处境渲染得更加被动,只有这样,观众才会对刘备日后的成功抱有更大的期望。可以说,这一处虚构仍然是为刻画人物性格而服务的,看似不相关的情节却能引起观众去体会其中的曲折,引导人们按照作者的思路去思考,而不是一味的低级灌输,事实若隐若现,同时又使观众见仁见智。堪称经典。

通过上述改编,可以看出《三国》对于情节的虚构,大多是围绕女性角色进行展开,这既保证了剧集的观赏性,又可以极大中和《三国》本身的权谋色彩。在这部充斥着尔虞我诈、勾心斗角的历史剧中,偶尔出现几位女性角色调节紧张的节奏,对于观众而言,也能够使紧绷的神经得到些许的放松。《三国》对这些女性的虚构,并非向壁虚造,而是有着较为深厚的历史渊源,正所谓出于历史,高于历史,最后回归历史。

三、对非真实存在角色的艺术性虚构

在历史题材的影视作品中,为了保证情节的紧凑和故事的完整,虚构部分人物是常用的艺术手段。在电视剧《三国》中,吕布的小妾貂蝉和司马懿的侍妾静姝便是通过人物的虚构来保证剧情完整和提高剧情结构紧凑性的。

貂蝉,最先出现的记载便在罗贯中的《三国演义》中,《三国志》并无一字提及这位人物。罗贯中虚构了这一形象,但并未过多着墨,其仅出现在王允设定连环计中。但在电视剧《三国》中,由陈好饰演的貂蝉的剧情占据了不少的篇幅,不仅虚构了她与吕布的爱情故事,还将罗贯中笔下工于心计的柔弱女孩修改为重情重义的奇女子,而且还虚构了“貂蝉为避免受杀夫仇人曹操的侮辱,宁愿一死拔刀自刎”的桥段。

貂蝉本来便是罗贯中虚构的,而影视剧又在罗贯中的基础上,对貂蝉进行了更加大胆的改编。从今天读者的眼光来看,这些虚构无疑会加深观众对貂蝉这一.人物形象的印记,因为在小说原著中,她的出现太过于匆忙。电视剧《三国》将其刻画为一个人格饱满的女性,她有自己的爱情,有自己的理想,当爱情与理想有所冲突时,虽然经历了痛苦的选择,还是决定牺牲爱情而成就理想,当理想完成时,又回到自己的爱情中。这样的貂蝉才是一个具备了正常情欲和思想的女性,也因此成为一个更容易被观众接受的女性。毫无疑问,在本身就是被虚构出来的貂蝉身上,对其进行的二次改编使她具备了更高的认知度和真实感,这样的虚构出现在文艺作品中,是极为成功的。

静姝同样也是虚构的人物,在剧中她既是司马懿的侍妾,又是魏文帝曹丕安置在司马懿身边的卧底。曹操在临终之际曾告诫曹丕提防司马懿,防止司马懿篡位自立。曹丕接到這个遗命后,将静姝安置在了司马懿身边以做监视。司马懿早已知晓静姝的真实身份,虽然不舍,但最终为了宏图霸业还是忍痛割爱,赐死怀孕的静姝。静姝的设置显然是导演高希希的有意为之,其“意”与其说是增加女性角色以调动观众兴趣,倒不如说是在更加深刻的揭示身处乱世之中的女性最后终将成为权力的牺牲品的悲惨命运。一部《三国》,最深刻也最能引起人们共鸣的地方便体现在静妹的出现以及其悲惨的命运上了,她想要的很少,但在那个混乱的时代,也很难得到满足。她的那份悲凉,也许生逢盛世的我们永远也无法能够完整的感受到。

结语

电视剧《三国》从性格虚构、情节虚构和人物虚构三个角度进行了影像书写,看似是对历史的背离,实际在遵循历史发展主线的基础上进行了深层次的艺术创作和精神高度的升华。电视剧《三国》用讲故事的方式在叙述历史,历史是枯燥的,历史也是丰富多彩的,而能够让枯燥的历史变得丰富多彩正是历史剧创作的题中应有之意。历史容不得虚构,但虚构却可以成就历史,只有在紧贴历史主线的基础上,进行适当的历史虚构描写,才能让我们的历史活起来,这是一种手段,也是一种艺术。