早期的钢结构建筑都是由一帮建筑“门外汉”发展起来的

2018-09-21丁成章高级工程师

(文/图)丁成章 高级工程师

追溯世界钢结构建筑发展史,你会发现一个有趣的现象:

·(欧洲)早期的钢结构建筑是在一帮铁路和桥梁工程师的推动下发展起来的;

·日本的钢结构建筑是在一帮造船工程师的推动下发展起来的;

·只有中国的钢结构建筑是由建筑界的“内行人”搞起来的。

也就是说,发达国家的钢结构建筑都是由一帮建筑“门外汉”发展起来的,但是要注意,虽然对于建筑,他们是门外汉,但对于钢材,他们却是了如指掌,应用自如。因而才会通过他们不断的努力和探索,最终成为了主导世界建筑界的主人。是他们把铁路轨道带进了建筑界,演变成工字钢,才会有今天建筑界大量使用的H型钢。另外,与钢结构配套的围护结构,例如玻璃幕墙、铝幕墙、金属龙骨外墙体系、钛金属外墙体系等,都是由一帮建筑界的“门外汉”开发出来的。

一、装配式钢结构建筑的先驱者——约瑟夫·帕克斯顿是一个花匠

水晶宫设计师约瑟夫·帕克斯顿,一个花匠的儿子,在他23岁时受雇于德文郡六世公爵。在1850年之前他已经出版了许多著名的园艺方面的书籍。

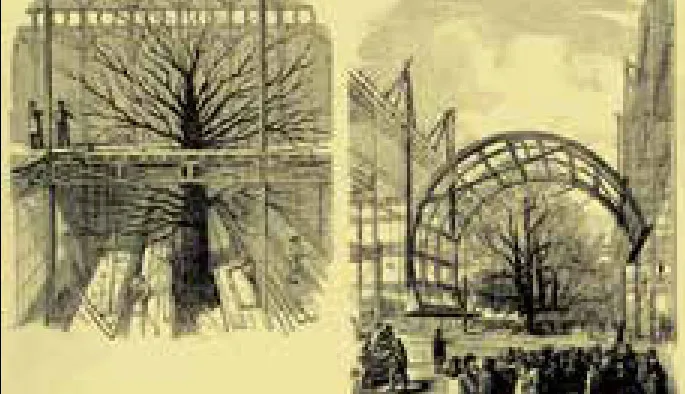

约瑟夫·帕克斯顿不到二周就画出设计草图,其基本原理就是他早先在查茨沃思设计的,用于种植巨大的维多利亚雷吉亚百合花的花房。创造性的花房设计结构采用了苗条的十字骨架来加强放射状的骨架。

图1

图2

图3

仰仗现代工业技术提供的经济性、精确性和快速性,第一次完全采用单元部件的连续生产方式,通过装配式结构的手法来建造大型空间,设计和建造了伦敦世界博览会会场水晶宫。只用6个月就建成了长563m、宽124m、最大跨度22m、最高顶棚高度33m;约9万m2的建筑面积(图4)。

图4

水晶宫经历了从设计构思、制作、运输到最后建造和拆除的全过程,是一个完整的预制建造系统工程。尽管是马拉肩扛(图5-10),却首创了工厂预制构件,现场装配的技术模式,是现代建筑(钢材骨架和玻璃幕墙)的开山之作。

图5

图6

图7

图8

图9

图10

二、埃菲尔铁塔的设计师是一位铁路工程师

在公元1750年~公元1850年之间,英国钢铁产量增长了四倍,到1850年已经达到200万吨。

公元1831年,在美国首次应用轧制火车导轨(图11和图12),铁轨逐渐采用这种下宽上窄的工字型截面并沿用至今。后来的工字钢和H型钢都是在铁轨基础上发展起来的。早期的钢结构建筑都是借用铁路和铁路桥梁的技术和材料,其结构设计也都是由铁路和铁路桥梁工程师担当。

图11

图12

公元1884年,工程师埃菲尔(Eifel)设计建造了165m跨度的铁桥(图13)。

图13

公元1887年,工程师埃菲尔(Eifel)设计建造了160m跨度的铁桥(图3-4)。

公元1889年,有着丰富的铁路高架桥设计和建造经验的工程师埃菲尔(Eifel)与工程师努维依尔(Nouguier)、柯赫林(Koechlin)和建筑师斯特芬·索维斯特(Stephen Sauvestre)共同为巴黎世界博览会设计了300m高的埃菲尔铁塔(图15)。建造的当时,当地的艺术家和文化名流们对它发起了猛烈的反对运动,著名作家莫伯桑说:“铁塔建成之日,是我离开巴黎之日”,可是铁塔竣工后却成了代表巴黎形象的结构物。

图14

图15

三、日本钢结构建筑先驱者——若山铉杰是一位海军造船师

1894年,日本海军造船技师若山铉杰把欧洲的钢结构引进日本,采用钢材管状柱子,热轧角钢桁架梁,设计、建造了日本最早的钢结构建筑——东京京桥三层楼的秀英社印刷厂(图16)。

图16

1909年,日本钢结构的开拓者佐野利器完成了建筑面积500m2,三层楼高,钢材框架结构的丸善大厦(图17)。该建筑完全采用钢材建造钢框架,外观虽然还保留着古典建筑风格,但明亮的玻璃建筑(大型窗户和门)立面,却给人一种新型建筑的感受。佐野利器(1880~1956年)是日本著名的建筑结构、结构力学和建筑设计师,为推进日本的钢材结构建筑发展,专门在东京帝国大学机械系(注意,不是建筑系!)开设了“铁骨结构学”这门课程。把钢结构建筑这门课程开设在机械系里的好处是:可以充分借鉴机械行业数百年来所积累的钢材制造、加工和使用经验;可以充分利用机械系里的师资、教材和实验设备。

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

图24

图25

图26

图27

图28

图29

图30

图31

图32

图33

四、空间桁架的发明者——贝尔是电话发明者

人们熟知的亚历山大·格雷汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell),是电话发明者。

鲜为人知的是,伟大的发明家亚历山大·格拉哈姆·贝尔(Alexander Graham Bell)首先掌握了空间桁架的结构原理,并应用于实际的结构物上。为了使飞机结构更加轻盈,亚历山大·格拉哈姆·贝尔在1907年开创了多面体(简单的平面桁架形式的三维基本结构)。其基本结构是一个四面体,四面体是由四个三角形表面构成的实心界面。在规则的四面体里,由四个等边三角形和六条相等的边缘组成边界。在骨架形式里,就表现为单独的边缘,为了形成四个等边三角形,要把六个相等的杆子头对头合在一起,以产生规则的四面体骨架。

亚历山大·格雷厄姆·贝尔指出,这种结构体系不仅可以用在风筝和飞机这样的轻型骨架上(图21-图22),也可以用在其它任何结构上,特别是可以广泛的用于建筑结构中,1907年他在自己家院子里建造的瞭望塔就是这种思想的具体实践(图23-图26),结果,使他又在建筑领域里做出了一项伟大的贡献。他的瞭望塔高24.4m,三条腿的简单结构,不过,每条腿都是由他开发的正四面体组成的空间网架结构。每个正四面体的单边长度为1.2m,有六根电镀钢材管子和四个节点构成,全部都是在工厂里制作的。各个正四面体之间的相互连接和组装则是在现场进行,并且全部都是由工人手工操作。

这项创造的重要之处不仅体现在空间结构的合理性方面,而且还形成了结构“单元”这一概念。以“单元”为单位,不断的变化它们的排列和组合,就能够建造出不同大小和形状的建筑结构,从而开创了系列化、标准化、产业化批量生产建筑构件的先河。在现代钢结构建筑技术中,到处都体现出亚历山大·格雷厄姆·贝尔的这种超前的建筑哲学思想。

马克斯·迈戈瑞豪森(Max Mengeringhausen)1940年在德国(图27-图28)和康恩达·瓦西斯曼(Konrad Wachsmann)1950年在美国把它把它发展成为非常精密复杂的空间骨架(图29-图34)。

五、克雷格·艾尔伍德

克雷格·艾尔伍德的设计代表的是20世纪50~60年代加利福尼亚的“感觉好的”建筑。文雅、洁净和简单,他的建筑变成了时尚偶像,并且比密西西比州的任何其他设计公司都要出色。从1955~1957年的亨特住宅,到1968~1969年在马利布海滩上设计的帕勒斯凯住宅,他设计的住宅充分显示了生活的情景,既有灵气,又可以触摸。

在20世纪60年代,克雷格·艾尔伍德受到密斯·范·德·罗厄的简单建筑学非常大的影响。然而,克雷格·艾尔伍德不像密斯·范·德·罗厄那样拘泥于形式,而是在美学观点上靠近查尔斯·埃姆斯轻的钢材框架结构。克雷格·艾尔伍德原来的名字叫约翰尼·伯克(Johnnie Burke),他1922年出生于德克萨斯州克拉伦登一个巡回演唱者家庭,由于他母亲的原因,约翰尼·伯克很早就在圣伯纳瑞迪烙和洛杉矶唱红。他从来没有学习过建筑学,但是却误闯进建筑业,一开始,克雷格·艾尔伍德在洛杉矶一家建筑公司里做建筑物成本评估师,他白天做成本评估师,晚上在加州大学洛杉矶分校读夜校。在他完成学业的前一年,即1947年,他与其兄弟和二位战时伙伴合伙开办了一家公司,这个公司叫做克雷格·艾尔伍德事务所。

在克雷格·艾尔伍德研究建筑理论之前,就已经学习过安装钢材和塑料板。这就使他了解了钢结构,而他同时代的人却很少能够从建筑学校学到这些知识(就像现在中国建筑院校里的学生在学校里学不到钢材建筑学、现代建筑方法及趋势一样)。

克雷格·艾尔伍德的设计公司在钢材的运用方面,具有富有思想性的细节设计和创造技巧。他开发出裸露着华伦式桁架的特有的结构装置,采用小构件跨越大距离。

克雷格·艾尔伍德的名言“结构只是纯原理。当结构决定了形状,以及功能、区域、文化和气候决定了可能的特性时,形式只是所要的结果。结构没有必要指定区域、文化和气候。结构没有必要指定钢材或混凝土框架。建筑物的三个基本要素是实体、苗条的构件和受压表面。建筑师可以漫无边际的选择不同的形式,但每个都要具有结构完整性和清晰的思路……”

“磨练是关键的字汇。必须要做一些比较武断的决定,有时还是强制性的,这才能激发建筑风格的形成。只有在行为变得武断、异常或时髦的瞬间,形式才会变得有点不同于正统的建筑风格。形式必须表达逻辑性、内涵和合理性,然而形式却不能独自存在,结构技术只是达到正确形式的手段……,只有通过结构我们才能够创造出新的建筑风格……”

六、冷轧轻钢构件设计规范

1939年,由美国钢铁学会(AISI)出资,由康耐尔大学(Cornell University)的乔治·温特(George Winter)教授负责对薄壁冷轧钢材构件进行实验和设计理论研究。

1945年,第二次世界大战结束,凭借战争成果,有了丰富的钢材,很多钢材公司都指望把住宅建筑当作利用制造能力获利的手段。

图34

图35

图36

1946年,受美国美国钢铁学会(AISI)委托,康奈尔大学的乔治·温特尔博士首次为冷轧钢材制定了规范。

图37

为了解决二战退伍兵的就业和居住问题(图38-图40),美国政府开展了一次轰轰烈烈的“造城运动”。

图38

图39

图40

美国钢铁行业为了消化战争带来的大量钢铁产能过剩,没有坐等政府的产业政策扶持,而是开始了“供给侧”改革,大力发展冷轧轻钢建筑。

图41

图42

图43

图44

这个时候,美国也没有镀锌卷板,所以只能采用冷轧板来辊轧加工构件(图41-图43),然后上烤漆流水线做防腐处理(图44)。但这并不耽误美国人发展和使用冷轧钢材建筑。

这个时候,美国也没有自攻螺钉,所以只能采用普通螺钉(图45),甚至钉子来安装结构覆盖物(图46)。

图45

图46

20世纪,40年代,美国也有“螺钉枪”,甚至“手电钻”,只能采用手动螺丝刀作业。

在纽约就建造了几个莱顿城,现场建造住宅采用的产业化方式类似于一个在现场的工厂。生产技术模仿了工业过程,工人们从一个地块轮换到另一个地块,就像在组装线上作业(图47-图50)。

图47

图48

图49

二战后,镀锌钢板问世。

1996年,由美国钢铁协会(AISI)开发,由美国钢铁协会住宅咨询组的说明性方法小组委员会领导。由美国钢铁协会(AISI)、美国住宅和城市发展部(HUD)和美国全国住宅建造商协会(NAHB)提供资助,由美国全国住宅建造商协会研究中心(NAHBRC)执行,历时4年,完成了《住宅冷轧钢骨架说明性方法96版》。这项研究和开发程序得到了指导、咨询和工程委员会的帮助和指导。这些委员会分别代表钢材制造商、钢材生产商、规范官员、学术团体、研究人员、专业工程师和有冷轧钢骨架经验的建造商的利益。

图50

图51

紧接着于1997年又推出了《住宅冷轧钢骨架说明性方法97版》。

1997年(图53),中国深圳从美国引进了的冷轧钢材骨架住宅。

图52

1986年,美国钢铁学会(AISI)首次采用屈曲强度理论和允许应力设计(ASD)方法编制了《冷轧钢材结构构件设计规范》(AISI 1986)。

1996年,美国钢铁学会(AISI)首次采用荷载和抵抗系数设计(LRFD)方法编制了《冷轧钢材结构构件设计规范》(AISI 1996)。

1998年,美国钢铁协会(AISI)的成员公司成立了住宅钢材合作企业(RSP)。这个组织的使命是创造一个能够和鼓励在住宅建筑里应用、节约和普遍使用钢材的环境。住宅钢材合作企业(RSP)的活动将包括创造标准、培训骨架施工人员和其它的商业伙伴、定义有效的分销渠道和在新住宅买家市场里促进消费钢材骨架。

2000年,在早先的二个版本(即96版和97版)基础上,根据《冷轧钢材结构构件设计规范》(AISI,1986),由Nader R. Elhajj专业工程师和Kevin Bielat为北美钢材骨架联盟(NASFA)开发出了《住宅冷轧钢材骨架说明性方法2000版》。

图53

2004年,美国钢铁学会(AISI)首次采用直接强度方法(DSM)编制了《冷轧钢材结构构件设计规范》(AISI 2004)。

现在,除了中国外,全球几乎所有具有冷轧轻钢设计、制造和安装能力的国家和地区,都在采用或等效采用美国钢铁协会编制的《冷轧钢材结构构件设计规范》。

在中国,由于“条块分隔”的政府组织架构,中国钢铁协会对于钢结构建筑标准的制定几乎毫无建树。尽管十多年前,国际钢铁协会曾经委托中国钢铁协会编制一套适合第三世界(尤其是中国、印度和南非)应用的钢结构住宅标准,但由于冶金部的撤销,技术人员的老化,以及标准编制权利等诸多问题制约,中国钢铁行业最终无法拿出这份标准。而中国建筑行业的技术人员绝大部分都是现浇混凝土专业人士,对钢材特性、钢材制造、钢材应用很外行,当然也很难拿出让国际钢铁协会满意的钢结构住宅标准。

七、结束语

中国的钢结构建筑是被市场所逼,由一些对钢结构外行的土木建筑师和结构工程师发展起来的。

虽然建筑院校的老师深懂建筑,但是对于钢材,他们却是门外汉。讲授“土木建筑学”的教师对钢材的认知程度很低,让他们去讲授“钢材建筑学”有点勉为其难。很多建筑院校里根本就没有机械工程专业,如何让学生去了解“紧固件”、“焊接和铆接”、“钢丝绳”(矿业学院的学生都应该对钢丝绳不陌生,因为矿井提升机离不开它)、《机械制造工艺学》,《金属工艺学》,以及各种与钢材有关的专业知识。

虽然结构专业已经开始教授起《钢结构》课程,但建筑学专业仍然停留在教授《土木建筑学》课程上,无法开设《钢材建筑学》课程,因为至今仍然还没有一本可供教学使用的《钢材建筑学》课本。

从设计到建造钢结构建筑,需要以下四个主要过程:

建筑设计——结构设计——制造——安装

目前钢结构建筑的“制造”和“安装”技术主要由企业自我培训完成,技术人员主要来自船舶、桥梁、汽车制造,以及其它机械制造类专业学生。

结构设计人员来自建筑院校刚结构专业,也有很大一部分来自机械类专业。

建筑设计还是由精通“土木建筑”的建筑师来完成。

我经常和年轻的工程师们说:“产品开发有3D阶段,即drawing(画图)、design(设计)和development(开发)这三个阶段。最高层次是development(开发),次一点是design(设计),最后才是drawing(画图)”。

由于《钢材建筑学》教育严重滞后与建筑实践,这就造成很多中国建筑师只懂《土木建筑学》,不懂《钢材建筑学》,很多大型钢结构建筑就只能请外国人进行创意(development)和设计(design),中国设计院只能帮忙画图(drawing)。

造成的结果就是,中国现代大型钢结构建筑(包括奥运场馆、大型飞机场候机楼和为数不多的超高层建筑)大多数都是外国设计师设计的。