孟觐乙的绘画艺术

2018-09-20雷林杰

雷林杰

孟觐乙,字丽堂,号云溪生、云溪外史,江苏阳湖(今江苏常州)人,清代画家。其生卒年不详,据孔令彬先生考证大约在1764-1833年[1],是著名的“乾嘉十六画人”之一。他不仅在近代岭南画派的形成过程中起到过重要的作用,还一直为近现代许多著名的画家所激赏。李瑞清在《清道人遗集·佚稿·为金楚青画花卉跋》中云:“阳湖孟丽堂先生,花卉、山水皆古拙高淡,其画品在李复堂之上。居粤西最久,以其画不入时目,世或不能举其名。余弟阿筠每叹之,余日:‘孟丽堂先生画,本不与俗人看也。余每怪世之画家,终日调脂点粉,以求世人之知,何谓也。”黄宾虹在《讲学集录》第十七讲中说,“孟丽堂纯讲笔墨,作品在石涛之上,惜外观人不易知,其作品多存于广西,而该地潮湿,画易蠹损,世人多未见耳。”还在《书信编·与陈柱书》中说,“孟画取境太高,人不易仿,亦非多见宋、元人笔墨,不易领会,故成广陵散耳”。张大干曾说受到过孟觐乙的影响,“一般用青绿者,都是填上去的。我因为受到常州孟丽堂画花卉用青绿的启发,便在泼墨未干之时,也把青绿泼下,这是把墨和青绿融合在一起来使用”[2]。徐悲鸿评价他“其画奇肆,不仿古人”。齐白石则说,“作画最难无画家习气,即工匠气也。前清最工山水画者,余未倾服。余所喜,独雪个、大涤子、金冬心、李复堂、孟丽堂而已”[3]。刘海粟也认为,“嘉道年间之画人,……斯时有逸品二人,日临川李秉绶芸甫,日阳湖孟觐乙丽堂。……丽堂出笔古奥,以浓厚青绿作花卉于生涩之纸,乃如古锦”[4]。这么多画坛巨匠、大师们都对孟觐乙推崇备至,可见其在清代绘画史上的重要地位和深远影响,遗憾的是今人对其却知之甚少。

史料中对孟觐乙的记载并不多,今天保存下来有关孟觐乙最详细可靠的资料是姚元之《竹叶亭杂记》上的记载:

其同里孟丽堂,名觐乙,善花卉,得恽家三昧,而独以幽胜。时不得馆,余邀之同居。朱与孟少同窗,且相善也,来视孟,余因得识之。……丽堂善啖,无室家儿女,一身孑然,居京十余年,亦不与人结纳。目短视,作画时常以笔蘸色,每误蘸水,则以水涂之,及纸干,但存魂而已。与其人善,落笔则必精心于高古一派。以其俗,则作俗画与之。然其所谓俗者,每得佳画。所谓高古者,半水半墨,若在烟云缥缈间矣。不喜其人,则以其纸作画而他赠焉。其性之幽僻又如此。[5]

姚元之(1776-1852),字伯昂,号荐青,又号竹叶亭生,晚号五不翁,安徽桐城人。嘉庆十年(1805)进士,官左都御史,也是“乾嘉十六画人”之一。这里说的朱,是指朱昂之(1764 1841年后),字青立,又字津里,江苏武进人。侨居吴中(今江苏苏州)。朱文嵘子,染濡家学,青出于蓝,尤得力于恽寿平、王翠,笔意劲峭。从此记载中可知姚元之因为朱昂之的关系与孟觐乙结识,并对他画艺十分推崇,在北京期间曾邀他与自己同居一处。孟觐乙到京的时间不详,在京期间他也不像朱昂之和姚元之那么活跃,大多数时间都是孤身一人。除了姚元之的记述,还可在法式善的诗文中寻到他的踪迹。法式善(1752-1813),字开文,号时帆,一号梧门,蒙古正黄旗人,乾隆四十五年(1780)进士,历官侍读学士、工部员外郎、国子监祭酒,是乾嘉时期著名的诗人、书法家,也是当时文坛领袖级的人物。1805年春节后,孟觐乙开始出现在法式善的诗集中,可知他从此常参加法式善的聚会。法式善对孟的画艺也十分的推崇,1809年还将其写进《十六画人歌》:“日朱鹤年野云,日汤贻汾雨生,日朱文新涤斋,日杨湛思琴山,日吴大冀云海,日屠倬琴坞,日马履泰秋药,日顾莼南雅,日盛悖大甫山,日孟觐乙丽堂,日姚元之伯昂,日李秉铨芗甫、秉绶芸甫兄弟,日陈镛绿晴,曰张问陶船山,日陈均受笙。录以见一时艺苑之盛。”“乾嘉十六画人”也是由此得名。法式善给予孟觐乙很高的评价:“丽堂狂墨世无两,二十年来我心赏。水必渺弥树苍莽,对之辄作漆园想。”[6]

孟觐乙在北京期间结识了当时在京为官的李秉绶并深得其赏识。李秉绶(1783-1842)字佩之、芸甫,号竹坪、信天翁、环碧主人,祖籍临川县温圳杨溪村(今属江西省进贤县温圳),寄籍广西桂林,清代著名画家兼诗人,曾居官工部都水司郎中,人亦称“李水部”,1813年辞官回桂林,专心画事。孟觐乙跟随李秉绶回到桂林,成为李家的座上客并与宋光宝同在李氏环碧园授课传徒,直至终老。

孟觐乙早年专攻山水画,绘画生动传神,晚年则致力于花鸟画,后来虽然双眼失明,但凭借多年的繪画经验以及对艺术的感悟,还能摩掌作画。他以独特的视角,变方为圆,反其道而行之,作画尤以写神为主,充满了逸趣,别有一番风味。潘飞声在《绿水园读画记》中评价,“道光间,临川李芸甫聘孟丽堂、宋藕堂来粤,教授作花卉。丽堂以意笔挥洒,上追白阳;藕堂设色写生,明丽妍秀。粤画遂开二派。”可见其对岭南画派形成的影响。孟觐乙在桂林活动的时间较多,作品有不少遗落在此,桂林博物馆收藏有其画作十几件,现介绍几幅让大家对其艺术风格有所了解。

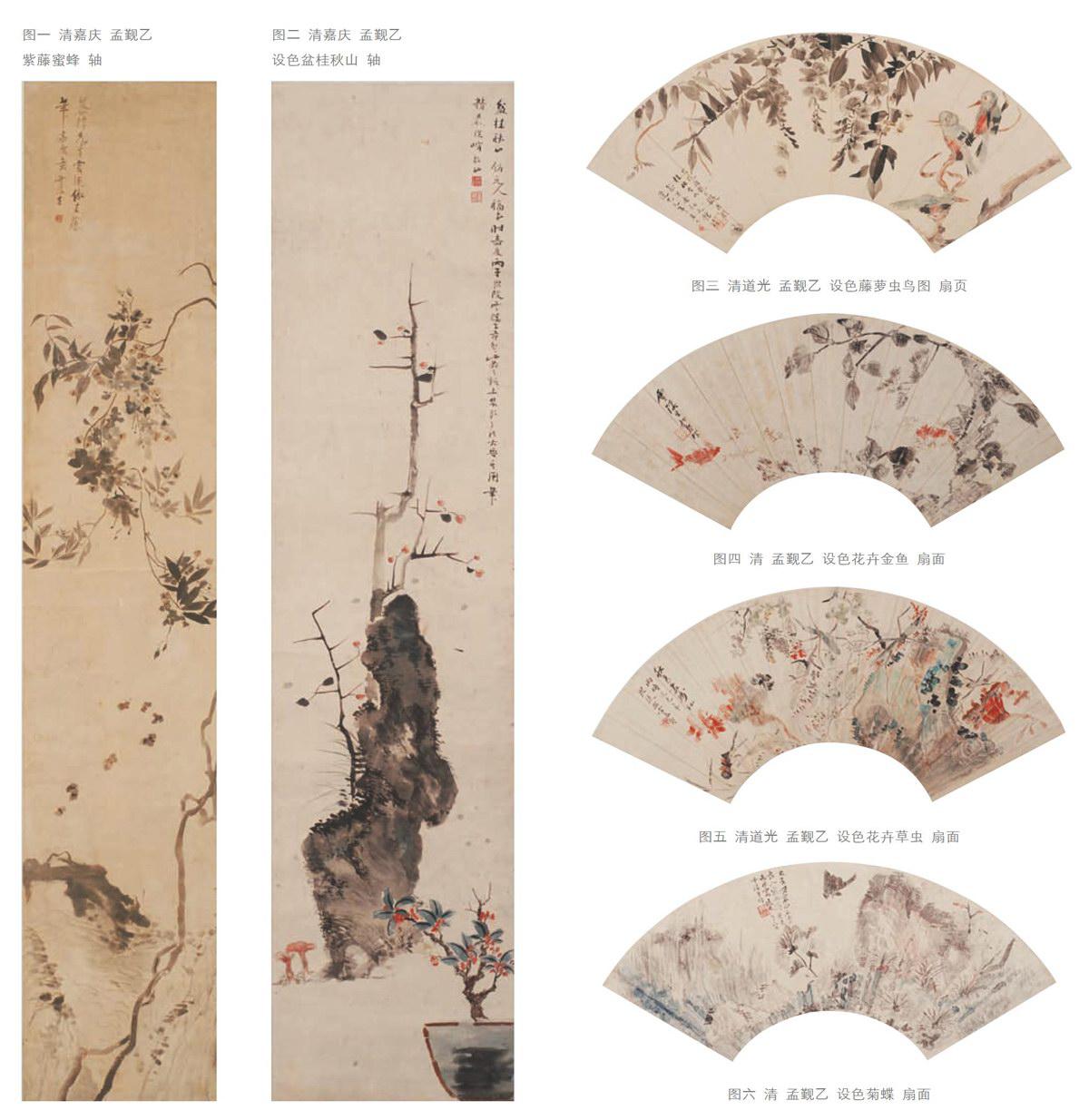

清嘉庆孟觐乙《紫藤蜜蜂》轴(图一),纵153、横30厘米,纸本设色。图中绘巨石旁两枝紫藤从空中垂下,数只蜜蜂在其间飞舞。左上角自题云:“慕韩先生赏趣,仿青藤笔,嘉庆乙亥(1815),云溪生。”下钤“孟觐乙”朱文方印。慕韩,为李宗潮,李秉礼第三子,李秉绶之侄。青藤即明代大写意画家徐渭,用笔狂放,墨法变化多端,出神入化,对后世画坛,特别是对大写意花鸟画影响很大。整幅画构图错落有致,相得益彰。一块石头布满下部,用笔不同于常规皴法而是用线如“撕毛”横斜拉出,有很强的形式感,除石头顶部一块墨色较重,整块石头用色虚淡。两枝紫藤缠绕斜伸出画,再垂枝入画,花叶随风飘舞,墨色点染,灵动翻飞,数朵花瓣随风落下,群峰追逐,巧妙地把花叶与石头形成呼应,整幅画以没骨写意画出,花和蜜蜂皆运用趁湿设色的手法,透明灵动,这也是孟觐乙惯用的手法。整个画面,水墨交融,风格灵动,形神兼备。

清嘉庆孟觐乙《设色盆桂秋山》轴(图二),纵137、横32.5厘米,纸本设色。绘一盆丹桂,山石、灵芝、荆棘,右上方题“盆桂秋山,仿元人稿本,时嘉庆丙子(1816),毗陵云溪生孟觐乙。此为之头上装头之法,大要其用笔精严深峭故也”。下钤白文方印“云溪生”和白文方印“孟觐乙”。此幅作品为四尺对开立轴,一巨石在画幅中心,石以浓墨先画其形,再以焦墨点出其向背,右下方为一盆丹桂,桂花盛开。石左下方绘二朵灵芝,石上为几枝荆棘,挺拔向上。正如画题所说,作品所画丹桂、灵芝、山石、荆棘为“头上装头”,首尾相接,向上延伸,与画题均布置在“S”形线上,造型古雅,用笔挺劲洒脱,有元人的笔意。

清道光孟觐乙《设色藤萝虫鸟图》扇页(图三),纵17.5、横52厘米,纸本设色。图写紫藤、蜜蜂、鸟。左侧有行书跋语“毗陵孟觐乙拟古,于桂林李氏茶半香初之馆,时道光元年(1820)辛巳”。钤白文方印“孟觐乙”和朱文方印“孟觐乙”。此作品为典型没骨写意画,画面几枝紫藤垂下,花叶相间,右边三只小鸟栖在藤上。紫藤为孟觐乙常画之物,笔墨灵动,墨色并用。李氏茶半香初之馆,为李秉绶在桂林寓宅之室名。

清孟觐乙《设色花卉金鱼》扇面(图四),纵17.5、横52厘米,纸本设色。绘水边墨叶淡彩红花,水中两条朱红金鱼游弋,构图疏朗,用墨恬淡。题“云溪生孟觐乙写”,钤白文方印“孟觐乙”。

清道光孟觐乙《设色花卉草虫》扇面(图五),纵17.5、横53.5厘米,纸本设色。此幅扇面用色明艳,花草野果随机点染,粉蝶蝗虫穿插其间,一派秋雨景象。画幅左题“秋色丛残细雨时,道光二年(1822年)毗陵丽堂孟觐乙”。钤“孟觐乙”朱文方印。这是一幅从生活中来的作品,不同于传统的花鸟画,画的都是些不知名的闲花小草,笔墨点染与线条穿插极为灵动,不为形累,笔笔写出,虽构图满密却毫无拥塞之感。

清孟觐乙《设色菊蝶》扇面(图六),纵17.2、横54.5厘米,纸本设色。扇面以淡墨绘山石,石旁萱草丛生,菊花盛开,蝴蝶翩翩。图中题“不落时人窠臼,不背古人,写雨霁景色,未为不可。道光丁巳六月云溪生作”。钤白文方印“孟觐乙”。孟觐乙因晚年两目失明,摩挲作画,“其视朱成碧,以方为圆,全以至神行,别饶逸致”。此幅作品具有印象派的特点,用笔自由,墨色并用,全凭感觉,正如齐白石所说“作画最难无画家习气,即工匠气”。只是落款的这个干支年是有误的,道光没有丁巳年,有可能是道光辛巳(1821),也有可能是道光丁亥(1827)。

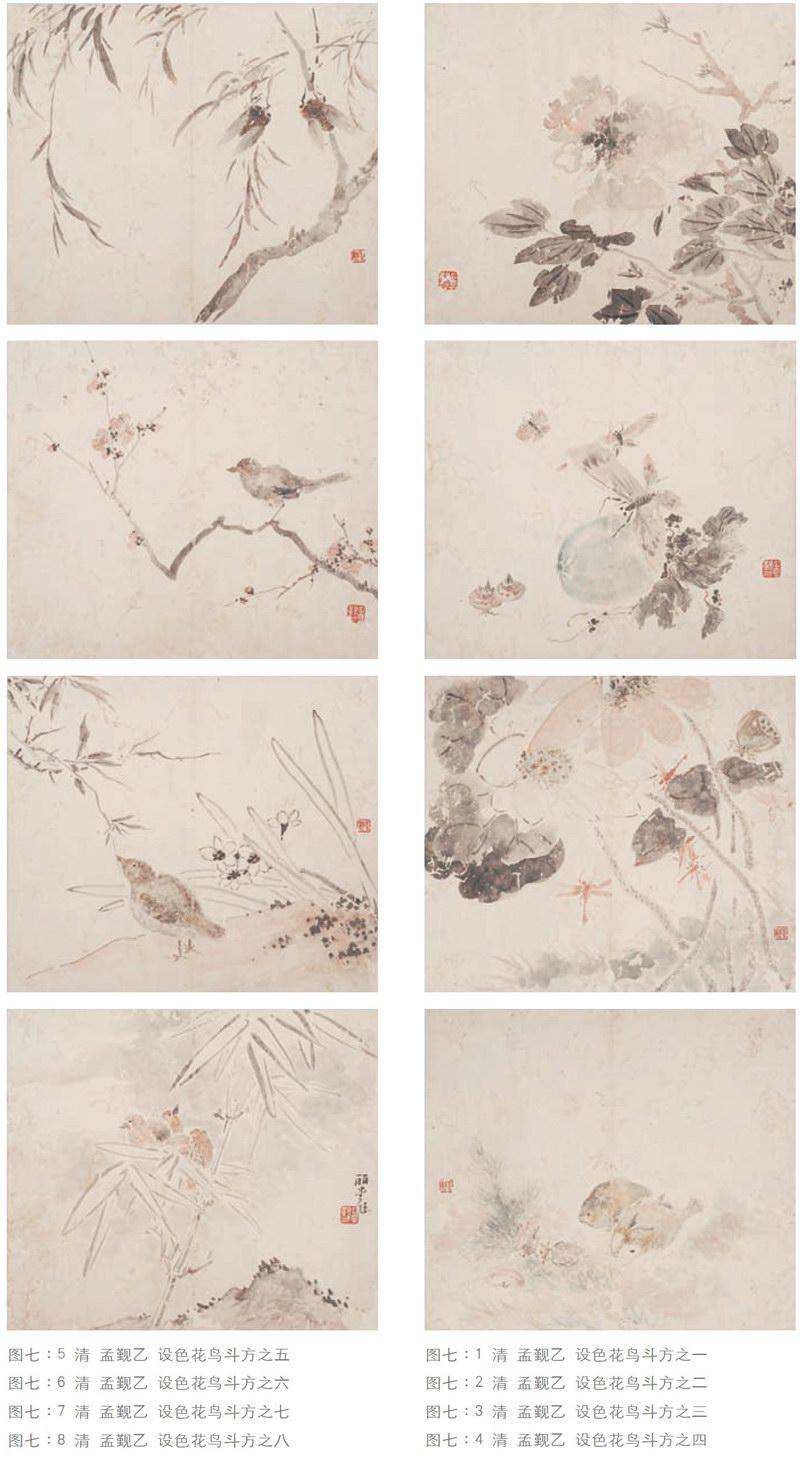

清孟觐乙《设色花鸟》斗方,纵22.5、横39厘米,纸本设色。此组斗方共计八幅(图七),之一绘“牡丹花簇”,之二绘“西瓜、马蹄、飞蛾”,之三绘“荷花、蜻蜓”,之四绘“双鱼戏浅草”,之五绘“柳枝蝉鸣”,之六绘“小鸟梅枝”,之七绘“小鸟、柳枝、水仙”,之八绘“竹枝小鸟”。这组八幅花鸟斗方既有传统的梅、竹、荷、水仙,又有写生的马蹄西瓜、双鱼浅草、柳枝蝉鸣。让我们较全面的窥见孟觐乙的花鸟画技法。清初,花鸟画发生了划时代的变化,产生了以恽南田为主的没骨花鸟画,孟觐乙的花鸟作品让我们感觉他的设色以水墨为主更为清淡古雅,用笔更为自由写意。

清道光孟觐乙《设色桃树牡丹图》轴(图八),纵138、横64.5厘米,纸本设色。画面以一株满结硕果的桃树斜贯全幅,树下太湖石旁绘牡丹二支,意笔写出。题“法瘿瓢子一种画,辛卯(1831)中秋日,云溪生丽堂写”,下钤白文方印“孟觐乙”和朱文方印“阳湖”。画面下半部分以浓重焦墨太湖石衬淡墨桃树,繁密牡丹反衬勾空太湖石,熟练运用黑衬淡、密衬疏、简衬繁等手法。此幅作品,用笔粗放,可归属大写意,但仍不失丽堂用色特点,除重色太湖石和个别重色桃枝用纯墨写出外,其余皆调色或墨色相混点染,桃子则直接用朱红没骨写出,从中可看出孟丽堂为不墨守成规处理构图的高手。桃树杆与黑色太湖石已形成构图忌讳的交叉,再画一淡墨太湖石打破形式加强桃树斜式,由于桃树杆两边形成两块大小均等的留白,巧妙地将行草跋语题在上方,既破除了“白”也使上下有了联系。此幅图提供了一个重要的信息,原来人们一度认为孟觐乙1824年就去世了,可看了这幅画方知,他1831年仍健在,且能作画,所以这幅画对于考证他的卒年是非常重要的。

桂林博物馆所藏孟觐乙画作都是其嘉庆十五年以后的作品,此时孟已随李秉绶到桂林寓居。这些作品的题材特色是不求奇花异草,珍禽怪石,而多表现庭院和自然中普通的花草动物,注重写生,如馬蹄、丹桂多为南方桂林所见。其表现手法不贵浓妆艳饰,多以水墨淡彩为主,不以形似,崇尚随意散淡的笔情墨趣。进一步发挥了没骨水墨的功能,而又趁湿敷色,墨色点染,疏朗天真,书法用笔,挥洒自如,这些艺术风格都是与其个人经历息息相关的。孟觐乙是常州人,与明末清初著名画家恽南田为同乡。恽南田(16331690),原名格,字寿平,号南田,别号云溪外史,后以字行,改字正叔,号南田,是常州画派的开山祖师。他一方面传承了明代吴门画派(尤其是沈周、陈淳、周之冕等人)文人水墨写意花鸟画在笔墨利用、意境营造、抒发性灵等方面的优点,同时也吸取了院体花鸟画侧重写生、形神兼备、讲求设色敷粉的传统养分,创造出工致超俗、雅俗共赏的没骨花画,使没骨画法风行一时,四海之内争学之,对后世影响较大,遂有“常州派”之称。同为常州人的孟觐乙比恽南田晚一百多年出生,受“常州画派”影响自是必然。另一方面,孟觐乙无家室儿女,孑然一身,所以他的画比之恽画更有散淡沧桑、清雅冷峻之感,同时由于眼疾的原因,在一些设色及工细的草虫方面,不能做到精准,更显随意和平淡天真。

[1]孔令彬:《孟觐乙生平事

迹略考》,《美术学报》2015年第3期,第44页。

[2]刘建一、刘邦一:《20世纪杰出画家生活与创作》,中国文联出版社,2009年,第341页。

[3]李祥林编著:《齐白石画语录图释》,西泠印社出版社,1999年,第33页。

[4]刘海粟:《海粟黄山谈艺录》,福建人民出版社,1984年,第362页。

[5]姚元之:《竹叶亭杂记》,中华书局,1982年,第119页。

[6]纪宝成主编:《清代诗文集汇编》(第435册),上海古籍出版社,2010年,第229页。