遇物自成趣—香港艺术馆藏天顺青花瓶与杨氏家族

2018-09-19梦笔

□ 梦笔

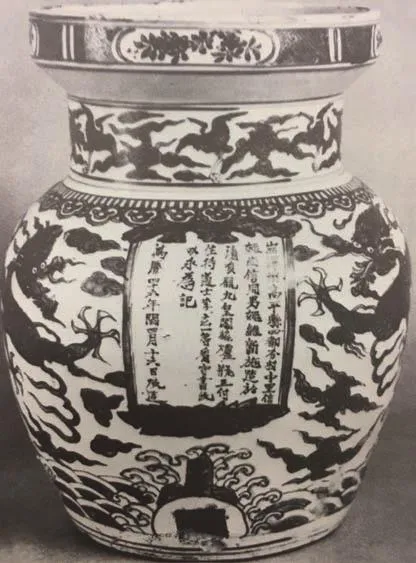

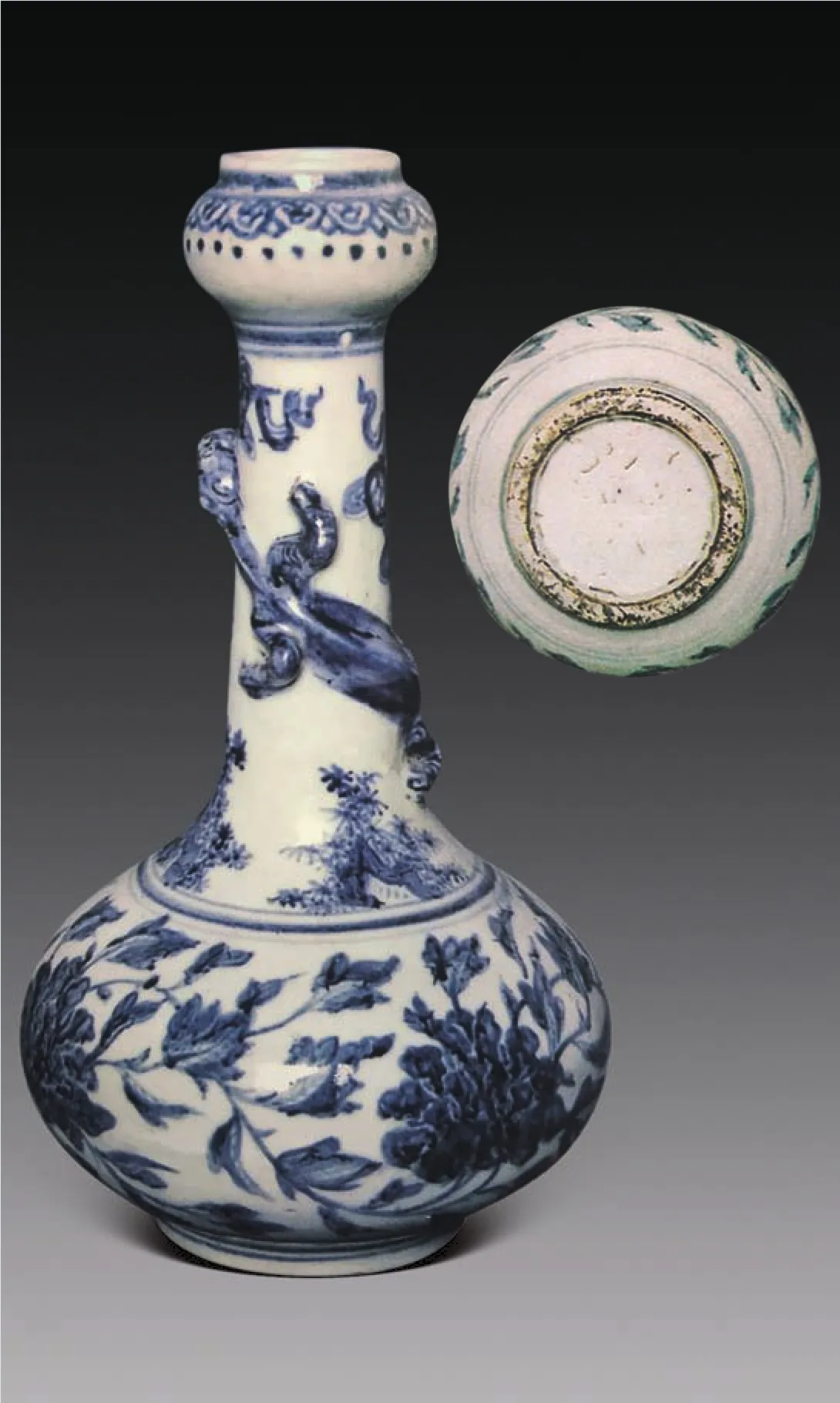

图1 天顺五年铭青花缠枝牡丹贴塑螭龙长颈瓶高31.3、口径4.4、底径10.4厘米铭文:“夏梅田都铎源汪村社奉佛弟子程 、妻郑氏,喜舍香炉壹付入本里华林供养,伒(祈)俅(求)宦途清吉,天顺伍年秋九月吉日题。”香港艺术馆藏

论器

1989年8月,时香港市政局辖下的香港艺术馆从香港杨氏家族征集到一件珍贵的明“天顺五年”铭青花缠枝牡丹贴塑螭龙长颈瓶(以下简称“天顺五年瓶”,图1)。明代陶瓷史上的所谓空白期指正统、景泰、天顺三朝共29年,其中天顺一朝存在仅7年(1457~1464年)。据笔者不完全统计,已知可靠带天顺朝年号的青花器仅有如下5件:

1.1988年香港杨永德捐赠北京故宫博物院之“天顺年”铭青花波斯文筒式炉;①

2.山西省博物院藏“天顺七年大同马”“大同马氏书”铭青花波斯文筒式炉;②

3.山西私人藏“天顺三年”铭青花人物图盘(残器);③

4.江西南昌县博物馆藏“天顺叁年吉日置用”铭青花方形砚;④

5.香港艺术馆藏天顺五年瓶。

天顺五年瓶亦为残器,圈足已脱落成平底,口沿经磨去后修补。⑤但因其纪年铭为存世5件纪年器中篇幅最长,内容最丰富(包括记人、记事、供奉地点等),而且造型端庄、纹饰精美,是研究当时社会、民俗、宗教、窑业的重要标准器,故虽残犹珍。各大重要古陶瓷研究著作、期刊均可见其踪影,享有颇高知名度;特别是在1997年香港回归祖国国宝展上,包括香港特区政府在内来自全国30余家参展单位海选出163件(组)国宝文物,其中香港艺术馆也提供了5件文物参展,而天顺五年瓶是唯一入选的古代陶瓷器。⑥耿宝昌著《明清瓷器鉴定》一书也有介绍:“笔者见到香港苏富比拍卖公司大村俊先生提供的几张照片,所显示的是天顺五年纪事款的青花缠枝牡丹凸雕蟠螭直口瓶。”其稀有性、学术研究价值不言而喻。以下仅稍作补充。

图2 青花云龙瓶此“瓶”为双耳三足鼎式炉残器,明万历己亥年,残高34.3厘米铭文:“江西饶州府浮梁县景德镇信士程时振敬造大青花瓶壹副在于泰山顶上娘娘御前来还供奉专保父亲程珊寿命延长兄时恭弟时启阖门皆吉及自己买卖往回平安百事遂意福有攸归万历己亥年孟秋月吉日书”,瓶底边缘另有“江西饶州府浮梁县景德镇信士程时振施舍”不规则刻划字一行。山东泰安市博物馆藏

图3 万历十一年铭青花云龙纹双耳炉(残)铭文:“江西抚州府金鸡县寓温州府瑞安县碗店洪进十同熬景十喜舍香炉一副入于关爷前供奉祈保买卖亨通。万历十一年吉日立”。故宫博物院藏

天顺五年瓶实为佛前三供之一:

图4 万历四十六年铭青花云龙纹罐(残)铭文:“山西泽州高平县四都石村中里信姬尚信同男姬维新施造于清真观九皇阁磁炉瓶三付住持道士李玄一等看守书此以永为记万历四十六年闰四月十六日烧造。”

图5 天启三年铭青花云龙纹大炉(残)铭文:“江西饶州府浮梁县景德镇里仁通津市信士方文祖室人陈氏李氏男方子舜女接英招英喜奉香炉花瓶一副于长寿庵佛前供奉祈保合家清吉富有攸归天启三年冬月谷旦立。”广东省博物馆藏

天顺五年瓶铭文自铭为“……奉佛弟子……喜舍香炉壹付……”。说明它是古代的佛前供器之一,供佛器在佛教仪轨及仪式中占有重要位置,除了弘法功用,其造型和装饰等还有助于宣扬、阐释佛教教义,而陶瓷供佛器是历代供器中的一个重要门类。据研究,以成对供器供佛至迟在金代已经出现,“组合式陶瓷供佛器元代开始多见,‘三供’(香炉一、花瓶二)、‘五供’(香炉一、花瓶二、烛台二)等逐渐成为常见的陶瓷供佛器形式,并且出现了记载供奉人及供奉事由的详细铭文(一般称为‘记事款’)。……陶瓷‘五供’是在元代‘三供’基础上发展来的,但却并非佛教专属。道教也有‘五供’之说,是指斋蘸仪式组成的内容之一,在拜表、施食、炼度等仪式中皆有五供一节。……从整体上看,元至明代陶瓷供器组合以‘三供’居多,标准的一炉、二瓶、二烛台形式的‘五供’不晚于明末形成了固定的模式并流行于

清代。”⑦综上我们可以得出结论,即天顺五年瓶是明代天顺时期程及妻郑氏专门从景德镇订制并供奉于华林某一寺庙的佛前三供或五供之一。但问题是其自铭的载体分明是花瓶而非香炉,如此,似乎有文不对题之嫌。事实上,类似天顺五年瓶这种顾左右而言他(即在器物自铭中不提及自身器名反而言及同属一组的其他供器)的落款方式,虽然较为罕见,但也并非孤例。如山东泰安市博物馆收藏的一件明万历己亥年纪年铭“青花云龙纹瓶”,其自铭为“……程时振敬造大青花瓶壹副……”(图2),⑧就图片观察,此器与传世一批原为双耳三足鼎式炉的残器一样(图3~图6),器口、双耳、三足均缺失。笔者曾致电山东泰安市博物馆研究部就其保存状况查询,得知其“原用于插配双耳的器肩处对称双方孔,以及器腹下等对三圆孔,被(后)人以不知名材质填补以充瓶罐之用”,成了名副其实的“大青花瓶”,然而其复原后实为双耳三足鼎式炉,此器自铭中同样不提及自身的载体—香炉,故天顺五年瓶当初订制时至少应该也是一套完整的佛前三供(或五供)。香炉具体已不可考,但同属一组的另外一件花瓶,笔者以为就是现藏河北省民俗博物馆的一件无款天顺青花缠枝牡丹纹蒜头瓶,据穆青《明代民窑青花》一书介绍:“香港艺术馆收藏的一件带有‘天顺五年’记事款的缠枝牡丹纹瓶和颈部堆贴的蟠螭与河北省民俗博物馆的蒜头瓶完全一样。从照片上不难看出,香港艺术馆的藏品口部残破后锯掉了一截,底部的圈足也已缺损,复原后应当也是一件蒜头瓶”。⑨天顺五年瓶残高31.3厘米,若(瓶口及圈足)复原后高度与河北省民俗博物馆藏品(高37厘米)相当,且二瓶在造型纹饰等工艺上均惊人的一致(图7、图8)。退一步而言,就天顺五年瓶自铭中“奉佛弟子”和该瓶高度分析,它也只能是佛教三供或五供之一,而非明代以来开始流行的文人书房清供雅玩“炉瓶三事”之箸瓶。⑩至于说同属一组的三供为什么一件有款一件无款,这很可能是受到当时的习俗、禁令或宗教等客观条件约束。

图6 顺治十一年铭青花云龙纹炉(残)铭文:“山东东昌府清州席厂街三义庙供奉炉瓶一案顺治十一年四月初三日信士董世瑜奉。”北京故宫博物院藏

图7 青花蒜头瓶及底部高37、口径5.6厘米河北民俗博物馆藏

图8 天顺五年瓶及底部高31.3、口径4.4、底径10.4厘米香港艺术馆藏

以上只是笔者对天顺五年瓶一些不成熟的浅见和探索。诚如清华大学科技史暨古文献研究所戴吾三教授所言:“研究者主观的、先入为主的判断,可能给后续的研究提供一个靶子。此基础上,依据一些新发现的资料,进一步证实这种联系是对的,或者在两者之间补上一块。这样,我们就看到一幅古人类的研究图景,逐步由模糊到清晰。”⑪

“成趣阁”阁主杨绪昌

关于天顺五年瓶的来历,一般外界多无从知晓,笔者也是在非常偶然的情况下,才惊悉它竟源自一个我非常熟悉的收藏家,一个相识廿余载而我却懵然不知的师友。撰写本文的目的,首要是以一个后学的角度,谈谈自己对天顺五年铭青花瓶关注多年的一点心得;其次,对一件文物,特别是珍贵文物传承的建档,并适当地公开一些相关资料,也是一个文物爱好者、工作者基本的职责所在;再就是能以文字去记载我所敬仰的一位前辈,展示一个收藏家的心路历程,基于这些原因,我觉得非常的荣幸。

杨绪昌,祖籍福建晋江,1942年生于书香世家,1975年举家移民香港,从事印刷业适逢黄金时期,从而积累了日后收藏的雄厚资本。后因业界同仁在茶余饭后常言及古玩收藏,耳濡目染,积腋成裘,竟一发不可收拾,于1988年在香港著名的嚤啰街开了一家属于自己的古玩店,踏上了以藏养藏的第一线。2009年前后,因家族财产重新分配的缘故,脱离了苦心经营的文物生涯,转而打理药材批发生意至今,过着深居简出的生活。

认识杨绪昌始于1992年夏季,我因喜好收集民间流散文物资料的缘故,经常在上环嚤啰街一带流转。那时香港古玩商家因种种原因一般拒绝生人对本店器物拍照研究,但杨绪昌与我初识即一见如故,再加上可能同为闽南老乡的缘故吧,他不仅大方地把重要藏品供我拍照、登记资料,还津津乐道地逐一向我介绍藏品的特色和珍罕之处,十几年的言传身教令我受益匪浅。杨绪昌比笔者年长许多,又热情敦厚,有长者风范,因此笔者平常总以“杨老”相称。杨绪昌收藏品项范围甚广,举凡佛像、古陶瓷、古玉、文房杂项、字画等几乎无不涉猎,用他自己的话说:“古玩真善美的特质,让我着迷。”也因此其家中书斋取名“成趣阁”(图9)。“成趣”典出唐代白居易《池上幽境》“行行何所爱,遇物自成趣”。阁内窗明几净,虽无素琴金经,却不乏名器神品、花草奇石、清茶竹帘,一切井然有序,禅意盎然。然而至今让我耿耿于怀的是其案头的一尊明代羊脂白玉和合二仙像和一件清末印坛三大家之一赵之谦的大件田黄冻用印,其珍藏中唯独这两件器物我从来没有上过手,原因是杨老珍视过于自己的生命,要求我眼看手勿动。

图12 汉 双虎出廓谷纹紫晶环直径5.7厘米紫水晶质,作上、下各一虎纹攀援出廓状,虎目炯炯有神,环身饰谷纹,质地纯净天然,玲珑剔透。水晶又叫“水精”“水玉”等,是古代一种广义的玉,《潜确类书》云“水精,千年冰也”。我国新石器时代已作为装饰材料,唐以前水晶制品多为素器,如玦、环或印章,且多为白晶,紫晶者相当罕见。

杨绪昌为人处世低调,谦和寡言,在我们多年的交往中,唯一能打破沉默的,除了古董,还是古董,他的的确确是我认识的为数不多的真正嗜古如命的收藏家之一。每得一神品,即频频击节叫好,物我两忘。当然,除了打眼的沮丧和捡漏的兴奋,偶尔我们也会为了古玉应不应该盘、怎么盘,哪些古瓷应该清洗哪些不应该而意见分歧,但真正让我感动的,是杨老作为一个老派收藏家那种近乎疯狂的恋物情结和对真品虔诚的执着。记得我们刚认识不久,有一次相约到其府上观看一件带铭文的元代玉罐,女佣人甫一开门,即见他正面红耳赤地打电话,时而低声央求,情难自已,时而挥舞手臂,亢奋激昂,半晌才破涕为笑,如释重负,直把一旁的女佣人吓得不知所措。经了解才知道,电话另一方即带铭文元代玉罐的物主,因杨老心仪该玉罐已久,本来已谈好价钱并定于当日交割,谁知物主中途变卦,拟转售他人;眼看机会即将错失,情急之下只好再搭上自己刚戴没几天的劳力士金表才如愿以偿,其诚如此!一个知天命的成年人突地变成一个“缠着要糖吃的小孩”,若非亲眼所见,我还真不敢相信。每念及此,不禁令人莞尔。还有一次,杨老看中了我收藏的一件唐代蓝釉贴花胡人瓶,提出以他物若干交换的意愿不果,竟茶饭不思经日,电话不肯接,上门也避而不见。直到我携瓶登其府第并同意交换,原本愁眉苦脸的杨老才精神一振、迫不及待地打开锦盒,甘之如饴,幸福之情,洋溢于表。先贤有云“人无癖不可与交,以其无深情也,以其无真气也”。此言精当,同时也令我更加确信“收藏不是一种业余爱好,而是一种疾病”。

图10 元 釉里红药师佛坐像通高45.5厘米此像造型健硕饱满,螺发肉髻,顶饰髻珠,眉间白毫,双目微睁。慈悲祥和,法相庄严。佛像结跏趺坐,左手结说法印,右手执髻果置于右膝上,身着袒右肩袈裟,右肩反搭袈裟边角,衣纹写实,立体感强。佛身通体施鸭蛋青釉,唯螺发及袈裟衣纹饰以红釉,是目前发现唯一饰以高温釉下铜红的元代佛像。上海博物馆亦藏有一尊年代、造型相若的药师佛坐像。

图11 9~10世纪 龙凤纹银盘口径48厘米盘平底,圆唇,宽折沿饰六组飞禽蔓草纹,48曲瓣式斜壁下收,盘心饰龙凤缠枝纹,腾龙遒劲有力,翔凤羽翅翩翩;整体工艺系由折沿、盘心先捶打出浮雕凸花工艺及细部錾刻纹饰,为美观计复于折沿及盘底复包一层银底,最后与曲瓣式斜壁分别焊接而成。通体氧化一层淡银黑色,纹饰精美,立体感强,工艺精湛。如此大尺寸银盘颇罕见。

与大多从业者不同的是,杨绪昌还是一个知识型的收藏家,常为了研究而购置大量的文物参考图书,故也是当时嚤啰街古玩店中,少数藏书不亚于藏品的店铺之一;不仅如此,他常秉持实物重于理论的信念,一有空暇就到博物馆隔着玻璃柜作笔记,十年间几乎跑遍了大江南北各大博物馆。有一次去景德镇考察当地仿古陶瓷作坊回来,刚见面第一句话就是:“我明白了,我明白了。”问他明白了什么,他居然说:“原来真与假是不一样的。”言者谆谆,听者渺渺,其机趣妙高,玄理深邃。他常语重心长地告诫笔者:“培养鉴赏的眼光很重要,是艺术的第二次创造,也是一个鉴赏家的天职。”他从不因循苟且于坊间一般商家、藏家似是而非的理论,而有自己一套独特的见解,比如明初青花“永宣不分”的问题,他就认为“鉴定(断代)有时候不是对与错的问题,而是合不合适的问题”;他甚至判断传世一批所谓宋官窑,绝大部份都是宋代龙泉窑,而不是真正意义上的宋官窑。在遇到因某一件藏品的真伪而与他人相持不下的时候,他总是无语地笑笑。私底下他常跟我说:“虽然我了解一点历史,但我不会也不喜欢表达自己的看法,我喜欢在这个问题上保持沉默。”也许因为艺高人胆大的缘故,杨老从不主张系统收藏,而是见好就收。但是30多年过去了,就其现存的元明清瓷器及历代古玉的质、量而言,却也蔚为壮观,羡煞旁人。

作为天顺五年铭青花瓶重器的上一任主人,虽说交往多年,杨绪昌却一直三缄其口,只字不提。直到2016年底,杨老素知我好佛,郑重其事地向我展示了一件珍贵的元末釉里红药师佛坐像(图10),就在商议转让的时候才无意中透露了天顺五年瓶的来龙去脉。原来大约在1983年,杨老得知港岛东区的一位陈姓同乡,因移民加拿大故拟变卖手头藏品,条件是必须一次过全部买断。于是仗着手头资金充裕,单刀赴会。谁知对方藏品虽不足200件,但几乎件件精品,且要价不菲,不得已临时打电话找了另一位藏家前来一起伙货。据杨老回忆,当时物主将藏品分成两批,甲批以高古陶器和杂项为主,乙批以元明清瓷器和玉器为主,然后由两位买家抽签决定甲或乙。结果杨老抽中了乙批,从而奠定了元明清官窑瓷器和历代古玉收藏的基础,其中就包括天顺五年瓶和眼前的这尊元末釉里红药师佛坐像,以及一件年代至今还徘徊在元代和明代空白期之间的青花外销瓷花插。“刚买回来的时候也觉得无甚特别之处,有趣的是大多带铭文的器物铭文部份都被人为地涂上了一层黑漆或墨汁。直到对天顺五年瓶的多次清洗和解读,才逐渐认识到它的价值,无端平添了一份沉甸甸的责任感,这也是我决定必须让它落户博物馆的原因”,杨老不无感慨地说。先哲有言“论器如论道,不重则不威”。在其曾经经手的名品中,如尺寸特大的9~10世纪龙凤纹银盘(图11)、汉代紫水晶谷纹环(图12)、民国冯超然绘阿弥陀佛像卷轴等(图13),如今已是烟消云散,不知流落何方。甚至于笔者2009年捐赠中国文字博物馆的元代八思巴文龙泉窑碗(图14)等重器,均来自“成趣阁”旧藏,犹记得当时杨老得悉我拟无偿捐赠博物馆后,非得以低于原购价的价格转让于我不可;临出门时还依依不舍地让我打开锦盒说“我想再看看”,眷恋之情,溢于言表,这是目前已知唯一带如此多蒙古文字的元代龙泉窑碗啊!其林下风致,当永志于心。物聚物散,可见冥冥中自有定数。

后记

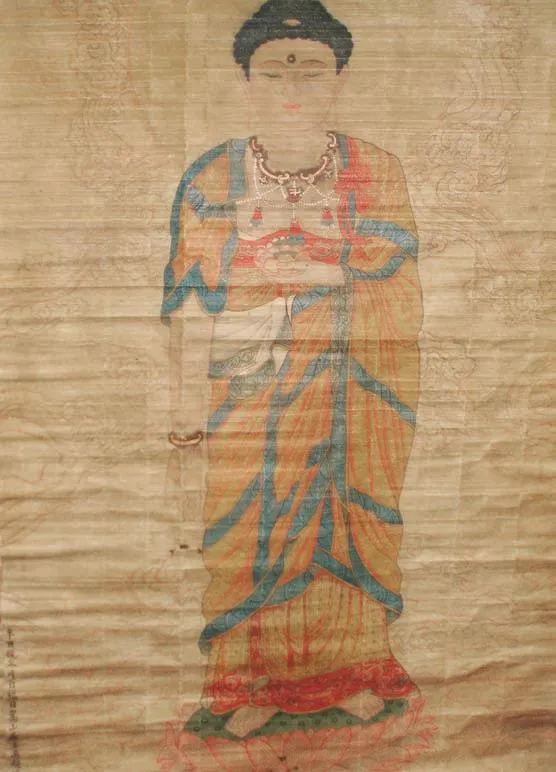

图13 民国 冯超然 彩绘阿弥陀佛像立轴钤印:涤舸 冯超然鉴藏印:大风堂珍藏印 德隆图章落款:辛酉腊冬月百福日嵩山居士冯超然拜绘成趣阁旧藏,绘阿弥陀佛立于莲座上,左手捧莲花,右手下垂过膝,佛螺发,眉间白毫,项饰,璎珞及袈裟均设色填彩,背绘祥云缭绕。阿弥陀佛是西方极乐世界教主,接引众生往生西方莲邦故称“接引佛”。冯超然(1882~1954年),江苏常州人,名迥,字超然,幼年习画,号涤舸。晚年居上海嵩山路,故别署“嵩山居士”,与吴湖帆、吴待秋、赵叔孺并称“海上四家”。因其上钤有张大千“大风堂珍藏印”,推测应是其与张大千在1919~1924年相识于上海时绘赠。

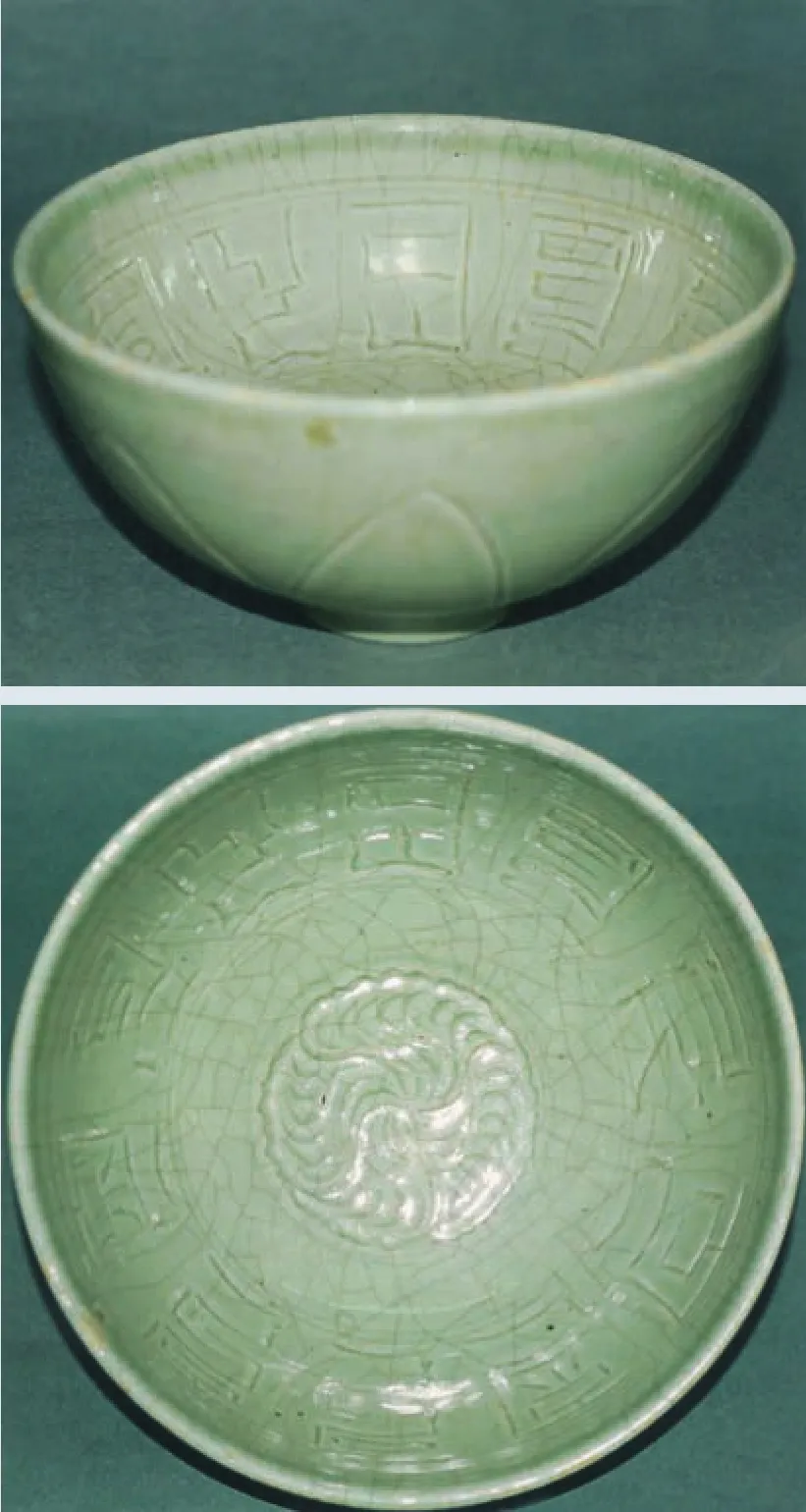

图14 元 龙泉窑八思巴文刻花青釉碗口径18.8厘米,成趣阁旧藏,2009年由香港梦斋捐赠中国文字博物馆。碗敞口,敛腹,圈足,沙底带釉斑。通体施青釉,釉面遍布片纹。器外一周莲瓣纹,器内壁一周共刻十字八思巴文,笔意奇古,内底刻一团花纹。八思巴文是元朝忽必烈时期由国师八思巴创制的蒙古文字,于至元六年(1269年)颁行全国,称“蒙古新字”或“蒙古字”。随着元朝灭亡已成死文字,今全世界谙八思巴文学者寥寥无几,刻划或模印八思巴文字元瓷主要见于龙泉窑或枢府釉器,个别书以钴料或墨书于其他窑口器物上,一般为一到七字不等,带十字八思巴文者仅见此例。

尘世滚滚,岁月匆匆,回首香港古玩市场的更迭兴替,藏品的聚散,藏家的离合,以及偶尔在杂志上看到那件曾经属于自己的“天顺五年瓶”,我不禁好奇这位既感性又理性,既冲动又冷静,既低俗又高雅的收藏家心里到底是怎么个感想,他却总是淡淡地说:“人是物非,物是人非。”

注释:

①②耿宝昌《明清瓷器鉴定》,紫禁城出版社∕两木出版社,1993年。

③郭学雷、孔繁珠《明瓷聚真—山西民间藏瓷集粹》,文物出版社,2008年。

④此图片蒙南昌市博物馆惠赐,谨此谢忱!

⑤江西省博物馆、香港中文大学文物馆《江西元明青花瓷》,2002年。

⑥国家文物局图录编辑委员会《国宝—中国历史文物精华展》,1997年,香港艺术馆编制。