鲁迅译文中的“底”字(上)*

2018-09-19黄悦

黄 悦

从1925年翻译厨川白村《苦闷的象征》起,鲁迅开始在他的译文中使用语尾词 “底”字,此后,这类“底”字出现在他译自日文的几乎全部作品中。从理论方面的《现代新兴文学诸问题》《文艺政策》《文艺与批评》,两部同名的《艺术论》,到作品方面的 《毁灭》《十月》《竖琴》《一天的工作》……甚至包括童话《小彼得》和作为中学生自然研究丛书之一的《药用植物》,都是如此。而译自德文的作品,除了一些论文、序跋等,在文学作品中却较少见。①译自德语的长篇小说和短篇集,如《小约翰》《表》《死魂灵》《坏孩子和别的奇闻》等,只有《死魂灵》中发现一处:“高尚的抒情底的感动”(见《鲁迅译文全集》第7卷,福州:福建教育出版社,2008年版,第135页)。其他一些短篇中有时可以见到,如短篇集《一天的工作》中,几篇与译自日语的合在一起的小说。但《小约翰》的德译原序及所附评论文的译文中,却有“底”,《死魂灵》的德译本序言中,则用了“的地”:“客观的地”“艺术的地”“内面的地”等,“的地”即相当于译日文时所用“底地”。至于他自己的文章,“底”字主要用在译文序跋和作家作品介绍等文章中②鲁迅在译文序跋及作品介绍中,常直接摘引或改编来自外文的资料 (见陈红:《日语源语视域下的鲁迅翻译研究》,华东师范大学博士学位论文,2015年),这应是此类文章常用“底”字的原因。,虽然真正原创的文章里偶尔也会使用。③鲁迅原创作品中所用“底”字有两类,一类如译文中一样,作为形容词语尾,零星散见于《〈三闲集〉序言》《在钟楼上》《文艺与革命》《革命咖啡店》《文学的阶级性》《“皇汉医学”》《我和〈语丝〉的始终》《“硬译”与“文学的阶级性”》等文中,如“科学底文艺论”“革命底批评家”“英雄底的”“无意识底地”等;一类是用“底”来做表领属关系的“介词”,如《革命时代的文学》《对于左翼作家联盟的意见》中,“我们底祖先”“白话文底存在”等,这类文章多为由别人笔录、整理的讲话,应与整理者有关,而非鲁迅自己的习惯。此外,文中偶尔还有 “的的”“的地”,如:“纪念碑的的文学书”(《关于翻译的通信》)、“机械的地分开”(《论“旧形式的采用”》)等。

鲁迅译文中“底”字的大量使用,在学界一直没有引起足够的关注,偶有提及,则或附和于作者,或臆测于己心,且似乎大体将其视为一种不合汉语习惯和规范的随意性行为。但鲁迅译文中所用的“底”字是对应了被译文中的什么词语或词法、句法现象?他为什么要坚持使用它?这一用法是在什么样的语言史背景上发生的?对此应该怎么评价?我以为,在这些问题尚未得到认真解决之前,此类判断还是显得过于轻率了。

本文拟先对“底”字与原文的对应关系,“底”字的基本功能和意义进行概述,然后转向语言史,回溯“的”字的日语源头,探索“的”在现代汉语史中的分合问题,最后回到文本,寻找“底”字的含义和理解的可能性。文本方面的探索将在鲁迅译文与日语原文的对照中进行,所采用的日语文本为:厨川白村著 《苦悶の象徴》(简称 《苦悶》),改造社1924年版;卢那察尔斯基著、藏原惟人译《マルクス主義文藝批評の任務に關するテーゼ》(简称 《任務》),《戦旗》杂志,1928年9号。鲁迅的相对译文采用《鲁迅译文全集》第2卷和第4卷中分别所载 《苦闷的象征》(简称 《苦闷》)和 《关于马克斯主义文艺批评之任务的提要》(简称《任务》),福建教育出版社2008年版。不同版本的译文对照,《苦闷》采用丰子恺译《苦闷的象征》(简称丰译本),上海商务印书馆1925年版。《任务》采用郭家申译卢氏著《艺术及其最新形式》中译自俄文的《马克思主义批评任务提纲》(简称郭译本),百花文艺出版社2002年版;Avril Pyman和Fainna Glagoleva译卢氏《On Literature and Art》(《论文学与艺术》)中译自俄文的《Theses on the Problems of Marxist Criticism》(《马克思主义批评诸问题论纲》,简称英译本),Progress Publishers Moscow(莫斯科进步出版社)1965年版。林伯修译自同一日文的《关于文艺批评的任务之论纲》(简称林译本),载于 《海风周报》6、7期合刊,1929年 2月。

一、“底”字的基本功能和意义

关于“底”字的用意,鲁迅曾在《苦闷的象征·引言》中解释说:

其中尤须声明的,是几处不用“的”字,而特用“底”字的缘故。即凡形容词与名词相连成一名词者,其间用“底”字,例如social being为社会底存在物,Psychische Trauma为精神底伤害等;又,形容词之由别种品词转来,语尾有tive,tic之类者,于下也用“底”字,例如 speculative,romantic,就写为思索底,罗曼底。①《鲁迅译文全集》第2卷,第224页。另按,这类“底”字用法并非鲁迅独用,章锡深译本间久雄《新文学概论》(1925年)时,所用“底”字,完全“仿照鲁迅先生译《苦闷的象征》的例”,并于《序》中照录鲁迅此说明。冯友兰40年代的《贞元六书》,则以“底”字做全部形容词性词语的语尾,也与鲁迅的用法相似。

这一表述似乎稍嫌模糊,容易使人误以为“底”字有两种不同功能:一、连接形容词与名词;二、接在其他词语后面,使其成为形容词,又因此而认为这一功能是对西方语言中形容词语尾(tive,tic等)的直接模仿。②如王宏志即认为鲁迅在此开列了两种不同的形容词,因问道:“鲁迅所开列的‘两种’形容词,即使是在英语里,也没有扮演不同的角色,更没有什么具体不同的作用。鲁迅刻意把它们划分出来,有什么必然的理由?”王宏志:《重释“信达雅”:二十世纪中国翻译研究》,上海:东方出版中心,1999年版,第232页。但只要与鲁迅译文稍加对照,就可以发现,鲁迅译文中“底”字差不多都是与名词之类非形容词结合,而使其形容词化的。那些所谓“与名词相连”的“形容词”,其实也是“由别种品词转来”的,并非另为一种。鲁迅上面的意思是说,这一转化成的“形容词”,可以直接与后面的名词相连,结合成一个名词,或者说,形成一个比较固定的名词性结构,如“社会底存在物”“精神底伤害”等;也可以不与名词相连,或不与它直接相连,保持作为形容词的独自特点。而如果注意到鲁迅这段话是在翻译 《苦闷的象征》这一日文著作时说的,就会对《引言》中所举英、德文的例子(social being,Psychische Trauma等)感到奇怪。其实所举的西文词语,都是《苦闷》的原文和译文中注出的,那么,其他大量未注以西文的“~底”,是怎么来的呢?而且,译文中“底的”“底地”之类的组合,又是怎么来的呢?

要想了解“底”字的意义和功能,最简单的方式是将鲁迅译文与所译日语原文相对照。稻原智惠在将鲁迅译《现代电影与有产阶级》与原文的对照中,简要概括了“底”字与日语原文中词语的对应情况,指出“底”对应日语“的”,“底的”对应“的な”或“的の”等,“底地”对应“的に”。③《近代日中における接尾辞「的」の受容》,《東アジア文化交渉研究》卷3,2010年3月,第297页。这一说法基本符合鲁迅译文中“底”字使用的一般情况,而事实上,日语中这些以“的”接尾的词语,多译自西文中所谓抽象名词①这里是沿用一般的说法,其实被“的”字接尾的不限于名词,但的确以名词为主。见后。。所以,鲁迅说的“语尾有tive,tic之类”,是指那些日文中以“的”接尾的词语其原初的西文语尾形式。用西文举例,会比较易于读者理解吧。在此,先从《苦闷》的鲁迅译本和厨川白村的日语原文中举出四例对照:

1-1.倘不是将伏藏在潜在意识的海的底里的苦闷即精神底伤害,象征化了的东西,即非大艺术。

1-2.潜在意識の海の底の深い深いところに伏在してゐる苦悶、卽ち心的傷害が象徴化せられたものでなければ、大藝術はない。

2-1.用了什么美的快感呀,趣味呀等类非常消极底的宽缓的想头可以解释文艺,已经是过去的事了。

2-2.美の快感だの、趣味だのと云ふ極めて消極的な吞氣な考へで、文藝を解釋し得たのは過去のことであった。

3-1.在惯于单是科学底地来看事物的心理学家的眼里……

3-2.科學的にのみ物を見る習ひの心理學者の眼には……

4-1.所以是道德底或罪恶底,是美或是丑,是利益或不利益,在文艺的世界里都所不问。

4-2.だから道德的であると罪惡的であると、美であると醜であると、利益である

と不利益であると、そは皆文藝の世界に於

て問ふところではないのである。

从这些例子中可以看到:

一、这里的“底”字都与日语中的“的”对应,被“底”字接尾的词语,除1-1,“心”改译为“精神”外,也都沿用了日语原文中的同形汉字词,即“消极底”=“消極的”,“科学底”=“科學的”,“道德底”=“道德的”,“罪恶底”=“罪惡的”。

为叙述方便,本文姑将日语中这些以“的”接尾的词称为“的”字词;在“的”字词中,“心”“消極”“道德”等前置部分,通常称为词基(“語基”);词基接“的”后转为形容动词(な型形容词)②按,日语形容词分由词干和词尾两部分组成,在使用中,词干不变,词尾则根据该形容词在句子中所承担的功能而变化。根据词尾的不同,形容词分成两类:一类称形容词或い形容词,其基本形以“い”为词尾,如“高い”“忙しい”;一类称形容动词或な形容词,其连体形(连接名词性成分时的形式)以“な”为词尾。如“静かな”“適当な”。两类形容词都表示事物的性质、状态,语法功能也相似,但词尾及其变化不同。在“~的”这类比较特殊的形容动词中,作为词基(“语基”)的抽象词语,如“消極”“科学”等,与接尾词“的”合成形容动词词干,后面再加“な”等词尾,成为“消極的な”“科学的に”等。,这一具有使“他种品词”形容词化功能的“的”,被称为接尾词(“接尾辞”);词基与接尾词“的”的组合,是该形容动词的词干(“語幹”);在实际使用中,词干后还常要根据该词在句中不同的语法功能,缀以不同的词尾(“語尾”)。上例中,“心的”“消極的”“科學的”“道德的”等是词干,附在“消極的”后面的“な”,附在“科學的”后面的“に”,附在“道德的”“罪惡的”后面的“で”,是词尾。

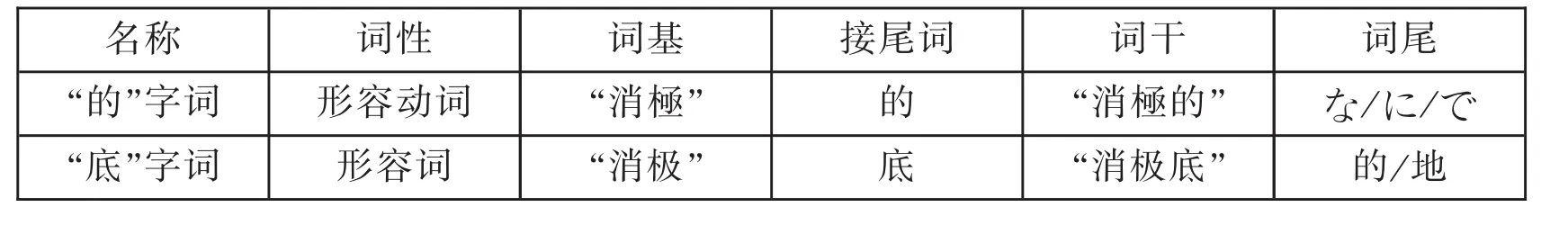

与此相仿,本文亦将鲁迅译文中对译“的”字词的“~底”称为“底”字词;“精神”“消极”“道德”这些原来的名词③按,“消極”原系日制名词,本义为阴极,引申为被动,现多为不能单独使用的结合词,见后。在当下汉语中,“积极”“消极”已成为形容词。,亦姑称为词基;对译“的”的“底”也被赋予了形容词化功能,称为接尾词;“精神底”“消极底”“道德底”等,成为以“底”字“接尾”的形容词词干;“底”后面所加的“的”“地”等,称为词尾。如表1:

表1

二、例1-1中的“底”字词,以词干形式与后面的名词性成分直接相连,修饰该名词(“精神底伤害”),此即《引言》中说的,“形容词与名词相连成一名词”。如前所说,这一结合构成了一个比较稳固,不能随意拆分的名词性结构。在日语中,是以词干“心的”直接修饰后面的体言(名词性成分),被称为直接连体用法,与此相对,本文暂将译文中以词干形式修饰后面名词的“底”字词称为直接定语。

三、例2-1中“底”字词虽然也做定语,修饰后面的名词性成分,但不是以词干形式直接修饰名词,而是以词尾“的”(对应日语的“な”“なる”“の”等)为中介修饰名词:“消极底的”修饰“想头”,对应日语 “消極的な”修饰“考へ”。在日语中,形容动词连接体言时后面常接词尾 “な”“なる”或格助词“の”,相对于直接连体用法,这类连接方式可称为间接连体用法。与此相对,本文将对译间接连体用法的“~底的”称为间接定语。间接定语与所修饰的名词之间,结构相对松散,不再能“相连成一名词”。在2-1中,“消极底的”与“想头”之间,还可以插入另一定语“宽缓的”。

四、3-1 中的“底”字词干,后加词尾“地”,成为“科学底地”,对应日语“科學的に”,在句中做状语,修饰动词 “看”(見る)。在日语中,形容动词连接用言(动词、形容词等)时,一般要加词尾“に”,可称为间接连动用法,对译“~的に”的“~底地”,暂称为间接定语。这类间接定语在形式上似乎更像英语中形容词加后缀“ly”变为副词,但“~底地”用法中的“底”字词,仍宜看成形容词。日语中形容动词做直接连用用法的情况很少,《苦悶》中只有“比較的”一词,见后。

五、4-1中 “底”后没有被修饰语,“道德底”“罪恶底”对应日语 “道德的”“罪惡的”,日语中,它们与“だ”/“で”等词尾相连,在句中常做表断定(判断)的述语(谓语)。“底”字词中无与“だ”“で”对应的词尾,一般将“だ”“で”对译为“是”“为”等判断词,“道德底”等,可以理解为做“是”“为”等的宾语,略似于今所谓“是……的”结构。日语中可将这类表判断的成分称为断定用法,与之相对的“~底”,暂称为判断宾语。如表2:

表2

“底”对译“的”,“底的”对译“的な/の”,“底地”对译 “的に”,这一推测的可靠程度,可以从《苦闷的象征》译文和原文的对照中进一步得到验证。

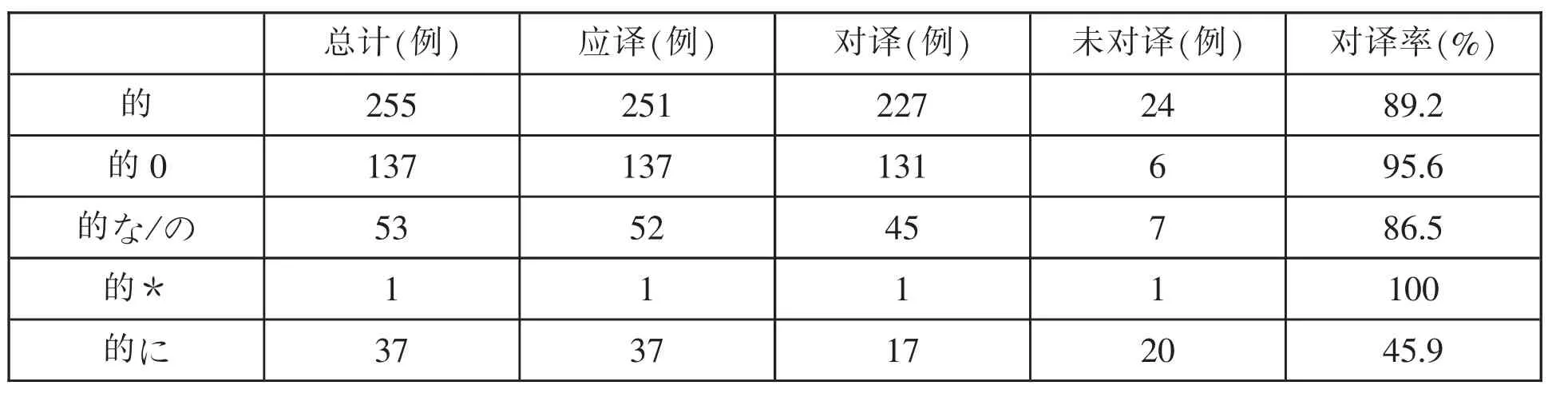

根据我的粗略统计,《苦闷》中的接尾词“底”字,共计231例,其中227例与日语原文中的“的”相对应,余 4例原文无“的”,“底”字为译文所增补。而日语原文中“的”共计255例,与对译的227例相比,原文有“的”而译文未对译为“底”的计27例。在这未对译为“底”的27例“的”中,有3例在所引波德莱尔散文诗《窗户》的日译中:“神秘的”“夢幻的”“眩惑的”。由于厨川译文只是述其“大意”,鲁迅即根据德语译文译了此诗,后又由懂法语的常维钧从原文做了修改。因为不再是对译厨川的日译,所以这三例未译的日语“的”应该不在计算之列,另有一例(“一時的”),整个词没有译出,计算中也当除去,则日语原文中实际属于被译范围的“的”为255-4=251例,其中对译为“底”的 227例,未对译为“底”的 24例。“底”“的”对译率为89.2%,说明原文中绝大多数“的”都被对译为“底”。

再看具体用法中译文“底”与原文“的”的对应情况。

原文中,直接连体用法(“~的 0”)137 例,译文中直接定语(“~底 0”)134 例,其中对译“~的 0”的有131例,另3例是对原文进行的补正;未将“~的 0” 对译为“~底 0”的有 137-131=6 例,对译率为 131/137=95.6%。 极高。

原文间接连体用法 (“~的な/の”)53例①包括4例“~的な/の”略作“~的”(蒙后省),如,“感覺的具象的な事象”。,其中1例整词未译(“一時的”),不在计算中,则属于计算范围内的间接连体用法52例。译文所有间接定语(“~底的”)43 例,其中对译“的な/の”的42例,因译时改换词语而增加的1例。在未将“的な/の”对译为“底的”的10例中,3例为翻译中的“蒙后省”②如“實際的な外的な滿足”译为“实际底外底的满足”,“实际底”只是“实际底的”的省略表达形式,在语法上,这3处未译出的“的”依然暗含其中。,计算时应加入对译中,得42+3=45例,则实际未译成“底的”的只7例。“底的”与“的な/の”的对译率为 45/52=86.5%,较高。

原文的直接连用用法(“~的*”)仅1例,译为直接状语(“~底*”)。

原文的间接连用用法(“~的に”)37例,译文对译为间接状语(“~底地”)的17例,未以“底地”方式对译的20例,对译比例为45.9%,未及半数,较低。

原文断定用法(“~的だ/で”)等,译文中因无对应词尾,情况相对复杂,留到后面去说。各类对应情况如表3:

表3

据此,各项中都有一些未按先前推定的通例对译的情况,特别是间接连用用法(“~的に”)项,对译率仅45.9%,因此,有必要对未对译的具体情况及原因进行考察。

在未将原文之“的”对译为“底”的24例中,包括:弃“的”未译的,1 例;仍沿用原文“的”,而未对译为“底”(用“的”未用“底”)的 5 例;未按“底的”通例,将“的な/の”只译成一个“的”字(舍“底”存“的”)的 6 例;未按“底地”通例,将“的に”只译成一个“地”字(舍“底”存“地”)的 12 例。

在未将原文之“的な/の”对译为“底的”的7例中,除上述舍“底”存“的”的6例外,还有将“的な/の”只译成一个“底”字的(舍“的”存“底”)1例。

在未将原文之“的に”对译成“底地”的20例中,除上述舍“底”存“地”的12例外,还有将“的に”译成含有“底”字的介词词组(舍“地”存“底”)的8例。

以下分为六项略做探讨:

一、弃“的”未译。对原文“的”弃而未译的1例是“比較的多くの人々”,译为“比较多数的人们”,可以考虑为疏忽。③关于“比較的”,同书中另有一处:“比較的表面的な部分”,译为“比较底表面底的部分”,以“底”对译“的”。以后的译书中,“比较底”的译法也是常态。另按,日语“比較的”一般直接限定动词、形容词性成分(用言),此处“多く”(多数)当是名词。“比較的”做直接体法用法修饰名词的情况较少,鲁迅译片山孤村《思索的惰性》原文中尚有“比較的少数の國民”,也是修饰名词(少数),鲁迅译为“比较底少数的国民”。与此对照,这里疏忽的可能性还是较大的。

二、用“的”未用“底”。此5例出现在对译日语直接连体用法“~的0”中,按前面推测的鲁译通例,这些应对译为直接定语“~底0”,意味着“底”字词直接修饰紧跟在后面的名词,若沿用“的”而未用 “底”,则无法使人判断前一词语的形容词化,有时可能会引起理解上的混淆,因此,这类情况可以全部假定为一时疏漏,非有意为之。仅举一例:

1-1.那以为变化流动即是现实,而说“创造的进化”的伯格森(H.Bergson)的哲学不待言,……

1-2.かの變化流動を現實そのものなりと觀じて創造的進化を説いたぺルグソンの哲學は勿論、……

原文“創造的”,已将名词“創造”转为表示性质的形容词,意指创造性进化,说明该种进化的特性,应译为“创造底进化”,现沿用“创造的进化”,依鲁迅译例,即可理解为两个名词性成分之间的搭配,以为是“创造”这一活动本身的“进化”,或“创造”出来的“进化”了。

三、舍“底”存“的”。此6例出现在对译日语间接连体用法“~的な/の”中,5例可假定为疏忽,1例系有意为之,如:

1-1.各各含有大神秘的潜在内容……1-2.それぞれ大きい神祕的な潜在内容を包んでゐるのと同樣だ。

2-1.谁还有能容那样呆风流的迂缓万分的消闲心的余地呢?

2-2.誰かまた、さう云ふ駄洒落的の吞氣千萬な遊戯氣分を容れる餘地があらうぞ。

3-1.而潜伏着的无意识心理的那欲望,则是梦的潜在内容 (latente Trauminhalt),

……

3-2.潜在的な無意識心理である慾望が卽ち夢の①“ラテンて ドラウムインハルト”,即德语latente Trauminhalt的日语音译,鲁译直接注成德语。按,latente Trauminhalt意为潜在的梦的内容,从意思上看,日语的这个音译不应只加在“潜在内容”上,而应加在“夢の潜在内容”上。であり、……

例1中“神祕的な”译成“神秘的”,例2中“駄洒落的の”译成“呆风流的”,皆可认为是漏译一“底”②“神秘”在日语中是名词,加“的”接尾后,转为形容动词,但有时不加“的”亦可直接做形容动词。古汉语中,“神秘”也常做名词,奥秘之义,当下汉语则多做形容词。鲁迅自《苦闷》以后,依例都将“神秘的”译为“神秘底”,而译成“神秘的”,则是“神秘”直接做形容动词(“神秘な”)时。如“神秘な人間”译为“神秘的人间”(《信州杂记》,《鲁迅译文全集》第8卷,第177页),“神秘な鎖”译为“神秘的索子”(《〈士敏土〉代序》,《鲁迅译文全集》第8卷,第454页)。。“駄洒落”系指拙劣的诙谐,译成“呆风流”也许是方言。但日语中这类词语加“的”后,可以使所指不那么落实,起到缓和语气的作用③参见铃木修次《「的」の文化》,《漢語と日本人》,みすず書房,1978年版,第1-25页。,因此,“底”字的对译不应少。例3中,用“潜伏着的”译“潜在的な”,情况有些不同。“潜伏”加“着”是动词形式,用它来替换原文“潜在的”这一形容动词后,如再加“底”反而于例不合,因此,这个弃“底”不用是有意为之的。

四、舍“底”存“地”。此12例出现在对译间接连用用法“~的に”中,可以看成疏忽的2例:“開放的に”译为“开放地”;“徹底的に”译为“彻底地”④“徹底的に”译为“彻底地”,也许是考虑到“底”后加“底”,不易理解吧,但在《出了象牙之塔》中,却有“彻底底的/地)”的译法出现,一直延续到后来,这样看来,疏忽的可能性似乎较大。。有意为之的可以分成两组:一组改换了原文的词语,“盲目的に”改译为“胡乱地”,“端的に”改译为“正是地”。前者改换后“胡乱”是副词,不宜再加“底”;后者原文“端的”,从汉语俗文学中引入,与后起的形容词化的接尾词有所不同。⑤该处译文为:“将人生的极冷嘲底 (ironical)的悲剧底的状态,毫不堕入概念底哲理,暗示我们,使我们直感底地,正是地,活现地受纳进去,和生命现象之‘真’相触,……”按,日语“端的”源自汉语,名词本是真实的意思,变成形容动词后,为清晰、直接,含有不加迂回,直接呈现的意思,译为“正是地”,殆正如所是之义,应不为错。在不久后译的《出了象牙之塔》中,两处“端的に”直接沿译为“端底地”,如:“譬如,水罢,倘说不息的川流,或者甘露似的水,则无论在谁的脑子里,最初就端底地,艺术底地,豁然地现了出来。”这一意义上的“端的”与汉语中“便知端的”“问他端的”,语义略近,直接沿用对当时的读者应也大致能懂。

另一组基本沿用原词,却将“的に”单译成一个“地”字,共8例。其原文的词基皆为“意識”/“無意識”。其中“意識的に”译为“意识地”,3例;译为 “有意识地”,2例。“无意識的に”译为“无意识地”,3例。此8例之外,译为“~底地”的仅1例①“意識的に他人に傳へ”译为“意识底地传给别人”。,这样频繁地舍“底”存“地”,应该看成是针对这类词语所有意采取的策略。②如,“われわれは意識的にも無意識的にもこの抑壓から脱するわけには行かない。”译为“我们就有意识地或无意识地,总难以脱离这压抑。”另,原文中还有一处“有意識な”,译为“意识的”;几处“意識して”,译为“意识地”。其中“有意識”在日语中本身即属形容动词,后面不得再加“的”,“意識して”则是动词做状语。鲁迅对译时的弃“的”存“底”,可能与考虑到这类略微复杂的情况有关。“意識的な/に”“無意識的な/に”至译《近代美术史潮论》时,一律译为“意识底的/地”“无意识底的/地”,此后一直沿用这种译法。

五、舍“的”存“底”。此一例在间接连体用法中,将“外的の記號”译为“外底记号”。全文中出现“外的な/の”共四处,其他三处皆译为“外底的”,故此处可确定为疏忽。

六、舍“地”存“底”。这种情况发生在连用用法中两个“~的に”相连时,译为 “在~底和~底”,“在~底和~底两(方)面”,“连同~底和~底”等,共有4组,每组计为2例。如:

1-1.我们的生活,也就在精神底和物质底两方面都增起复杂的度数来,……

1-2.われわれの生活は精神的にも物質的にも複雜度加が……

2-1.就是连同外底和内底,这人的曾经经验的事的总量。

2-2.外的にもまた内的にもその人の經驗したことの總量を云ふのである。

在《苦闷》中,像这样“‘~的にも’+(また+)‘~的にも’”的组合,除了“意識的にも無意識的にも”之外,都没有译成“‘~(底)地’+‘~(底)地’”的方式,这亦可看成是此书处理两个“~的に”相连时采取的特殊策略。③此法至译《出了象牙之塔》时,还有保留,如“物質的にも精神的にも”译为“物质底和精神底两方面”,但以后译法上又有不同变数,如几次译成“在~底和~底地……”:“物質的並びに精神的にプロレタリヤ作家及びプロレタリヤ農民作家を支持し”,译为“在物质底和精神底地,支持无产阶级作家和无产农民作家”,可以看成是对这类日语表达的另一种模拟。

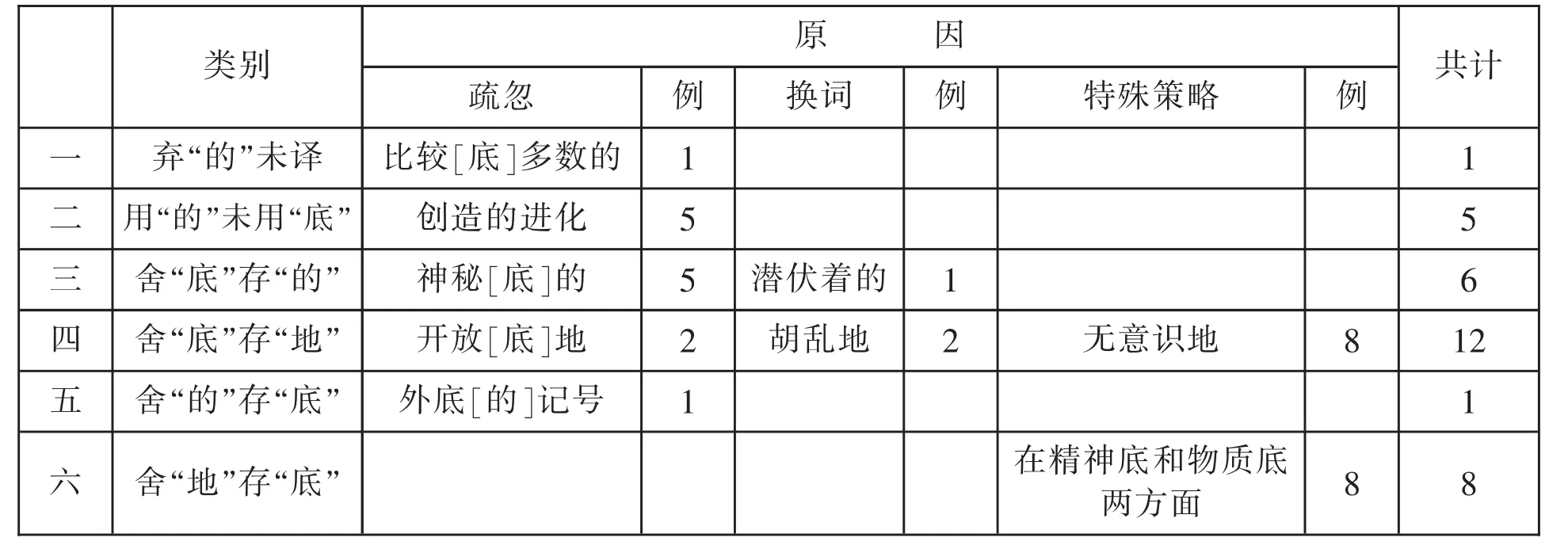

各类未对译情况总汇如表4:

表4

从第三、第五两类情况看,在未将“的な”对译为“底的”的7例中,1例属于改换词性(“潜伏着”),应忽略不计,则属被译范围内的“的な”为52-1=51例,对译为“底的”的45例,未对译的降为6例,对译率提高到45/51=88.2%。

从第四、第六两类看,在未将“的に”对译为“底地”的20例中,2例属于改词换性 (“胡乱地”),16例都是针对同种词语 (“意識的”/“無意識的”)或某一句式的特殊策略。如果从应译范围的“的に”总数37例中,去掉这18个特例,剩下的19例“的に”,对译为“底地”的 17例,只有2例未对译,对译比率提高到89.5%。按此,可以说除了对个别词语或句法的特殊处理,将“的に”对译为“底地”,在鲁迅此类译文中也还是常态。

同样,在一至四类未将原文“的”对译为“底”的全部24例中,第三类舍“底”存“的”中 1例(“潜在的な”—“潜伏着的”)、第四类舍 “底”存“地”中 2 例(“盲目的に”—“胡乱地”,“端的に”—“正是地”),皆为改词换性;第四类中还包括上述8例针对某一词语的特殊处理 (“意識的に”/“無意識的に”—“意识地”/“无意识地”), 因此,如果考虑到这些特殊的翻译策略,除去这11例,则未将“的”对译为“底”的仅为 24-11=13例;原属计算范围内的251例“的”中,相应去掉这11例,剩下240例,属应对译为“底”的“的”。那么,对译出的227例“底”,与这应译的240例“的”之比(对译率)为94.6%。就是说,除了可以解释的特殊情况,94.6%的“的”都被对译为“底”,所余仅5.4%,看成疏忽,是可以通过的。新的统计结果如表5:

表5

此外,如前所述,译文的全部231例“底”字中,还有4例在原文里没有相应的“的”与之对应,就是说,这4例“底”是译者添加或改订的。4例中,原文“内生活に”一例译为 “在内底生活上”。查原书,“内的生活”出现4处,“内生活”仅此1例,鲁添加一“底”,译为“内底生活”,殆疑原文脱“的”。①鲁迅在自己写的《出了象牙之塔·后记》中,也使用了“内底生活”(《鲁迅译文全集》第2卷,第414页),可见此一说法给他印象之深。“心の冒險(者)”2 例,皆译为“精神底冒险(者)”。按,原文“心の冒險”后注以英文“spiritual adventure”,说明这个词语的来源。“spiritual”为“spirit”的形容词形式,日译用了名词“心”,鲁迅按英文改译为形容词“精神底”,是合乎他自定的体例的。第4例:

1-1.人生的极冷嘲底 (ironical)的悲剧底的状态……

1-2.人生の極めて悲劇的な姿……原文“皮肉”一词汉语中无,日语中原即形容动词,后面不能再加“的”。原书此词旁,作者注以片假名“アイロニカル”,系“IRONICAL”(IRONY之形容词)的日语音译,鲁迅以名词 “冷嘲”加“底”转为形容词来译,也等于是对译了英语的“IRONICAL”。从这4例译者擅加或擅改的“底”来看,说明鲁迅的译文还是严格遵守自定的体例的。

鲁迅译《苦闷的象征》中的“底”字词,系对译日语原文中的“的”字词,其日语词基多为西文抽象名词之汉字对译,接尾词“的”使这些词语转为形容动词。鲁译以“底”字对译日语“的”,亦将“底”赋予使“别种品词”形容词化的接尾词功能。与日语形容动词相类,“底”字词可做直接定语与所修饰的名词构成一稳定的名词结构,也可与词尾“的”“地”结合,做间接定语或间接状语,此外,还可做判断宾语等。

二、“的”字的日语源流及现代语言史上的“的”“底”分工

鲁迅译文中的“底”字,系出于对被译语的形容词后缀,特别是对日语中可将他种词语转为形容动词的接尾词“的”的摹拟,殆无疑义。由于“底”字的此种用法在当下汉语中已被弃掷,因此,以语言的历史进化论的观点来看,倘认为此一实验已属失败,且在语言史上的试用,为时殊短,使用范围亦颇有限,自也不错。但作为语言的历史研究,其意义却似乎既不能仅以当下为标准,也不能仅以时空论短长。这不仅由于任何历史的、文本的研究都先须在面对文本的同时,将进化论和功利主义加以悬置,而且意味着,这一悬置产生于对于当下的既成事实之根基的根基性发问,因此,文本研究这一对当下的悬置,也正是另一意义上的从当下的再出发。当我们沿着一条历史的或文本的轨迹似乎与当下渐行渐远的时候,我们却有可能以另一种方式与那根基接近。

在此首先需要追问的是“的”字的日语源流。日语“的”,其源头虽然也还是汉语,虽然在被引入日本的初始阶段,也还曾参照原初的汉语语法和语义来使用,但是,到明治时期,它却在对西文的翻译中,逐渐摆脱汉语的影响,成为使抽象名词形容词化的词尾标志。据大槻文彦《文字の误用》载,“的”字这一变化的产生似乎颇为偶然:

或日,余等聚合杂谈。其时,一人不意言此一事:“SYSTEM”译为“组织”者可也,而“SYSTEMATIC”,译之则难。其后缀之“TIC”,与小说之“的”字,声相似焉。 无何,译为“组织的”,可乎?皆曰,此甚妙,可一试也。未几,以“组织的”之文,使誊清,持送藩邸,受取酬金。①译自大槻文彦:《復軒雑纂》,明治三十五年(1902年)十月,第282页。

据此,则“的”(TEKI)的此一用法始于对译英文中与之发音相近的形容词缀“-TIC”以后,逐渐获得普遍认可,成为使名词等,特别是译自西文的名词等形容词化的基本手段。“的”的这种接尾词用法,使日语在新名词大量出现的同时,增加了大量新式形容词,从而弥补了日语形容词不足的问题。这类新式形容词先在译文、论文中使用,至1889年(明治二十二年)前后,在通俗文章中也普遍流行开来。据1925年出版的《明治奇闻》载:明治二十二年十一月发行的《花之友》杂志中,记有下面一事:

一日访某活版所,杂谈之末,主人曰:日顷,于文章界“的”字流行甚夥,一语之中,一行之间,无不有二三“的”字,其活字之备,亦倍于他之活字,而犹虑其未足,……②译自《的の字の流行》,宫武外骨编:《明治奇聞》第五篇,半狂堂,大正十四年(1925年)版,第22页。

“的”字的风行,竟至使印刷所担心所备活字不够用。

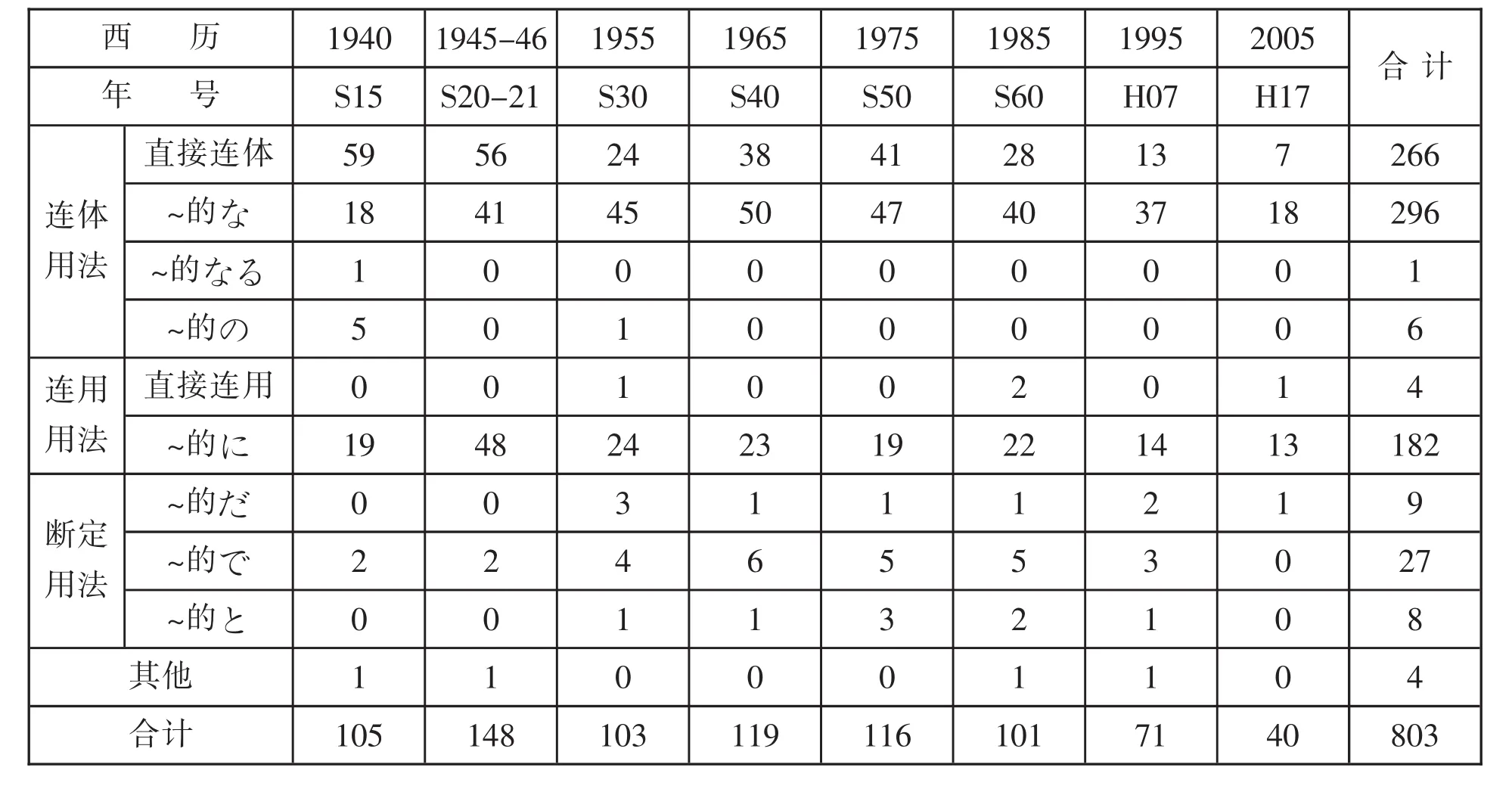

关于以后“的”字词在日本的使用发展情况,有几个统计可以注意一下。一个是日本国立国语研究所对1906—1976年间刊行的 《中央公论》,每十年间抽取一万字的语言样本,进行的词汇调查。根岸帆和将此调查中有关“的”的结果列举如表 6③见根岸帆和:《接尾辞「的」の用法の時代推移について》,《日本文学文化》第6号第26页,东洋大学日本文学文化学会,2006 年。 按,表中“年号”栏,M=明治,T=大正,S=昭和。:

表6

据表6,《中央公论》在1906—1976的七十年间,“的”的使用频次呈递增趋势,其中频次最低的为1916年,55例,最高的为1946年,212例。自1936年以来,使用频次皆超过110例,至1976年,使用频次依然为114例。鲁迅译文从1924年译《苦闷的象征》起使用“底”字对译日语“的”,一直坚持到1936年,也正是日本“的”字使用频次递增时期。

又据根岸氏本人对1945—2005年 《朝日新闻》社论的统计,并取1940年相参照,从统计结果中看,从1940年直至1985年,“的”字使用频次一直居高不下,至1995年以后,才逐渐下降。从具体的使用情况看,直接连体用法的大幅度下降,是其主要原因(见表7)。鲁迅翻译开始使用“底”字词时,所译《苦闷的象征》是1920年代初期的作品,当时“的”字词的直接连体用法正处兴盛期,其使用频度远远高于间接连体用法。据我前面的不完全统计,在《苦闷》中,直接连体“~的0”137 例,间接连体“~的な/の”58 例,前者是后者的2.34倍。这样悬殊的差距,大约就是鲁迅在《引言》中将“凡形容词与名词相连成一名词者”放在第一位来说的原因。

表7中,还可以看到各项用法的使用数量。在全部803个用例中,连体用法数量最多,共569例,占全部用例的70.9%;其次是连用用法,共186例,占23.2%;断定用法及其他最少,共48例,仅占6.0%。连体用法与连用用法共占全部用法的94.1%,而连体用法在使用中又是连用用法的三倍多。对照《苦悶》中“的”字用法,全部255例 “的”中,连体用法190例,占全部用例的74.5%;连用用法38例,占全部用例的14.9%;断定及其他24例,9.4%。连体用法与连用用法共占全部用法的89.4%,连体用法是连用用法的五倍。

表7

再看“的”字在词语中的使用频度排名。据王娟的博士论文所引日本国立国语研究所的两次调查:一次是对1956年发行的现代杂志中90个词的使用进行调查,接尾词“的”的使用频度排在第28位,其中在评论及文艺性文章中的使用,排在第10位,远远高于各类文章的平均频度。另一次是该研究所在2001年至2005年进行的 “现代杂志200万字言语调查”,据此,“的”字使用频度排在第44位,如去掉文本中“一”“二”等数目字不算,则排在第20位。她认为,“这明确显示出‘的’字并未消减,还在被广泛频繁地使用的事实”。①王娟:《日本語の接尾辞「的」に関する歴史的研究:認知言語学の視点から》,日本九州大学博士论文,2012年,第41页。

王文还指出,尽管“的”(TEKI)用作接尾词,起因于对发音相近的“TIC”的模仿,但实际上,“TIC”并非英语的形容词缀,“T”其实是词干中的一部分,而真正的词缀是“-IC”。同时,“的”也并非只与“-IC”相对应,从对《プログレッシブ和英中辞典(第3版)》的统计中,王文发现,该辞典所收333个“~的”中,所对应的英文形容词缀有:“-IC”“-AL”“-IVE”“-LY”“-RY”“-OUS”等,其中对应“-AL”的明显多于“-IC”。②同上,第54-55页。

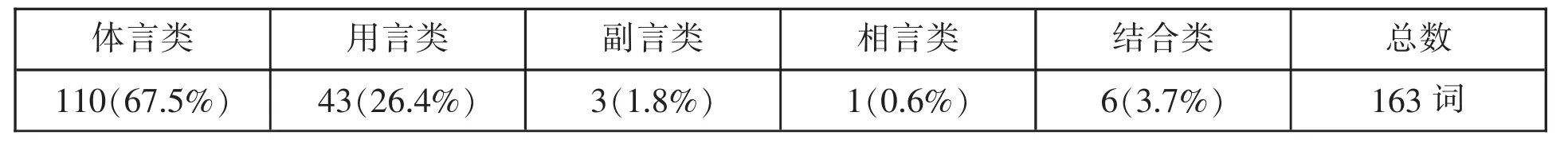

关于“的”字词词基的原有词性,吴人惠、赵虹在《日本語の接尾辞「的」の意味論および統語論的一考察》①富山大学人文学部:《富山大学人文学部紀要》,49号,2008年,第23-24页。中,将其分为“体言类”“用言类”“副言类”“相言类”“结合类”五类,前四类大致相当于汉语的名词、动词、副词、形容词。“结合类”则是指一般不能独立做句子成分,只能与接尾词或其他词语结合后才能使用的词。②如“積極”,一般只能结合成“積極的”“積極性”“積極政策”“積極分子”等,才能使用。“具体”则只有很少的情况下可以单独使用,多数情况下还是要结合成“具体的”“具体性”“具体例”等。该文作者对2005年《朝日新闻》《每日新闻》《读卖新闻》的一些社论进行调查,找到不同“的”字词163例。结果如表8:

表8

从表8中可以发现,在所调查的全部163例中,体言(名词)类110例,占全部词基的67.5%;其次是用言 (动词)类,43例,占全部词基的26.4%。两项共153例,占全部词基的93.7%,处压倒性优势。如果考虑到这里的用言类是指“做名词的同时,也作サ变动词而使用者”,即兼有动、名二性的词,则此二类似都可看成名词;又,结合类的 6 例词基,“具体”“国際”“自主”“自発”“消極”“積極”,虽然很少单独使用,但词典上一般也将其划入名词,则名词类的词基率还可以提高。对照前引鲁迅所说 “形容词之由别种品词转来……者”,从日语方面看,所谓“别种品词”,可以说基本上是名词或可兼做名词和动词的词语。

从上述情况来看,“的”字自明治初期作为使名词等形容词化的接尾词,始用于对西文形容词特别是由抽象名词转成的形容词词缀的对应译法,以后扩展开来,在学术性文章和一般性文章及口语中被大量使用;自19世纪末至20世纪中,其使用率不但未曾衰减,且有不断上升之势。近些年虽略有下降,但依然被广泛使用。从附“的”词基的词性来看,绝大多数是名词或可兼作名词的动词。从“的”字词的各种用法来看,连体用法与连用用法在使用中占据了90%左右的绝对优势,而连体用法的使用率又远高出连用用法数倍之多。在连体用法内部,直接连体用法在1940年代及以前,使用率远高于其他连体用法,1950年代以后,则使用率日趋减少,这一减少对“的”字词使用频度的下降,有一定影响。

“的”从偶然性创用发展成为日语中不可少的具有特殊语法功能的词语,发生于日语在吸收外来语过程中对自身进行的近代化改造,与之相伴的不仅是大量现代语汇的引入,而且是新的语法和语义观念的引入,而语言方面的变化是与思维方面的变化密切相关的。

“的”字的这一用法在20世纪初影响到中国。

汉语中“的”“底”“地”等,为古白话所创,其中“的”字的出现大约始于宋元,其前身为出现在唐五代的“底”。但古白话中的“的”虽可用在名词、形容词等之后,却只是作为这些词的定语标志,并不能改变它们的词性。“的”字做语尾,将前置名词改变为形容词性的功能始于20世纪初。稻垣智恵在其论文③见稻垣智恵:《近代日中における接尾辞「的」の受容》,《東アジア文化交渉研究》卷3,第286-289页。中指出,1905年王国维《论近年之学术界》《论新学语之输入》二文中,可以明显看到“的”字的这种新用法:

1.故严氏之学风非哲学的而宁科学的也

2.我中国之思想同为入世间的非如印度之出世间的

3.况中国之民固实际的而非理论的

4.抑我国人之特质实际的也通俗的也西洋人特质思辨的也科学的也

5.则以具体的知识为满足④转引自稻垣智恵:《近代日中における接尾辞「的」の受容》,《東アジア文化交渉研究》卷3,第288页。稻垣认为,王的文言文体中出现这几处不很谐调的附于抽象词之后表形容词意味的“的”,很可能是受了日语中“的”字的影响。①译自稻垣智恵:《近代日中における接尾辞「的」の受容》,《東アジア文化交渉研究》卷3,第288页。其实,略翻《静安文集》(1905年)中的文章,用到“的”的远不只这几处,从书中《自序》及前三篇文章《论性》《释理》《叔本华之哲学及其教育学说》来看,附加“形容词尾”“的”的词计有:主观的、客观的、先天的、后天的、超绝的、空间的、绝对的、广义的、狭义的、形式的、物质的、直观的、概念的、理性的、合理的、原理的、经验的、名学的、超名学的、伦理学的、有机的、必然的、超感的、伦理的、非理的、具体的、抽象的、破坏的、建设的、系统的、非经验的、纯粹的、非科学的、非抽象的等。其中绝大多数取自日制的抽象名词,且至今仍在使用。这一情况可以说明,远在1917年文学革命之前,“的”的“形容词尾”功能就已被纳入汉语中使用。

另一值得注意的是,由于王国维写的是文言文,一般定语和中心词之间用“介词”(结构助词)“之”连接,“的”字只是在做这类抽象名词的词尾,使其形容词化时才被使用,从这个意义上,可以说,只有当白话文出现时,“的”字的“介词”和“形容词尾”功能的二重性才成为问题,这也就是关于“的”字分合问题的讨论何以在1919年开始的原因。

现代白话文中这一“的”字功能的二重性,意味着“的”字的两个发展源头:一是传统白话中做“介词”的“的”,一是日语中做“接尾辞”的“的”,后者意味着汉语在吸收外来语时所发生的一种变化,这一变化隐含在同一书写形式的两个不同意味的“的”中。

1919年11月12日《晨报》通讯栏中,刊载胡适《“的”字的用法》一文,由此产生以《晨报》为中心,对于“的”字分合问题的讨论。但这一讨论的焦点,不是 “的”与“地”“得”的分工,而是“的”与“底”的分工,原因是“的”位处定语和名词性中心词之间时,可能会引起理解上的歧义。最初引起关注的,据说是杜威来华讲演中一个题目的翻译——“美国的民治的发展”:是“美国之民治的发展”呢,还是“美国的民治之发展”?②陈望道:《“的”字底新用法》,《陈望道全集》(第二卷),杭州:浙江大学出版社,2011年版,第3页。殆前者将“民治的”看成形容词,意味着美国在民主方面的发展;后者将“美国的”看成形容词,意味着美国式民主的发展。

讨论的文章多载于1919年11月12日至12月10日的《晨报》上,参加讨论的有胡适(3文),止水,周建侯(4 文),沈兼士,陈独秀,劭西(2文),抱影,孟真(2 文),钱玄同(2 文)等 9 人,共发表涉及“的”“底”分合问题的文章17篇③其中3文分附在别人的文章后:止水《答“适之”君“的”字》,后附《周建侯论“的”字》一文;沈兼士《我对于“的”字问题的意见》,后有钱玄同附记,亦能独立成文。。论争分为主分主合两派,主合的只有胡适、劭西二人;主分者尽管有二分(“的”“底”)、三分(“的”“底”“地”)等不同主张,但将定语与中心词之间的“的”分为“底”“的”两类,却可说是共识。 而且,绝大多数人主张将“底”作为介于名词与名词之间,表示领属关系的词语。讨论的结果,三分说被国语统一筹备委员会常会所采纳④稻垣智恵:《近代日中における接尾辞「的」の受容》,《東アジア文化交渉研究》卷3,第291页。,《新青年》等刊则开始正式刊登采用“底”“的”分写的文章。

需要注意的是,这一由《晨报》发起的“底”“的”分工,与后来鲁迅译文所采取的分工策略完全不同。经此讨论所拟定的“底”,要求置于名词与名词之间,作为两个名词间领属关系的标志,这在当时一般认为是“介词”。“的”则主要被用作形容词性语尾,使该词与后面的名词性词语之间构成修饰关系。这一分工主要是用来区别同处定语位置上的名词所具有的不同语法意义:“底”字标志确保它前面的名词性质不变,“的”字则使前面的名词形容词化,从而具有表现事物的性质、状态、特征等功能。因此,鲁译中的接尾词“底”,正好与这里的“的”具有类似功能。上面引文中提到的“美国的民治的发展”,如果据其英文原义,写成 “美国底民治的发展”,理解起来就比较清楚。在此,由于“民治的”是形容词,不能被名词修饰,所以名词“美国”只能与“(民治的)发展”构成领属关系。在《晨报》的讨论中还提到“平民的生活”“理想的公园”“科学的研究”“病的状态”“哭的声音”等可能造成歧义的定中关系。

从主和派的观点来看,这些歧义一般可以通过上下文来判断,必要时通过对词的调整即可解决。比如,胡适认为,“美国的民治的发展”可以写成“美国之民治的发展”,用“之”来表示领属关系。劭西则认为可以将“平民的生活”写成“平民式的生活”,加“式”来表示修饰关系。这类看法,与当下的实际处理十分相似。尽管如此,在那时参加讨论的多数人看来,依然不如将“底”“的”做一明确分工来得方便。显然,名词变为形容词后,情况是多样的,并不总能与“~式”“~性”对等,至于“美国之民治的发展”,正如黎锦熙所说,仍然会被误认为是“美国‘民主政治’的发展”。①见黎锦熙:《新著国语文法》,上海:商务印书馆,1925年版,第64页。按,黎认为“之”和“的”都可以做“介词”和“形容词尾”,所以,如果对这两个词没有专门界定,依然难以判断。

那次论争中主张“底”“的”分工的人,多有一定的日语基础,因而对“的”的日语来源和功能问题比较清楚。如止水在《答“适之”君“的”字》中说:

这个“的”字用法在日本是因为翻译西文底需要,才创出来底,不但在中国“大可补文言之缺点……文言所不及”,就在中国白话里也和其他一切习用底“的”字,意味迥然不同。 例如“自然的”“理想的”“利己的”“利他的”“绅士的”“平民的”……②止水:《答“适之”君“的”字》,《晨报》,1919年11月13日,第七版。

周建侯在《“的”字》中,则对“介词”“的”与形容词“的”的语义区别,做了生动的解说:

在日本人译西文,其于前置词 (介词)“OF”,则译为“ノ”,重译汉文则为“之”,白话作“的”,非日本译文中之“的”字也。日本文中自有“的”字如“理想的”“自然的”“利己的”“利他的”……等字当读如“目的”之的(中略)……皆以理想、自然、利己、利他……等为准的。此为形容字而非介字也,与英文LIKE字相似,如GENTLEMAN-LIKE译为“绅士的”,此亦可解作以“绅士”为准的。如曰 “THE MAN IS GENTLEMAN LIKE”,译以汉文则为“其人为绅士的”,此“的”字自与“之”字转来之“的”“底”字异。日本文中,往往有“绅士的ノ人(THE GENTLEMANLIKE MAN)”,若“ノ”字译作“之”则为“绅士的之人”,似乎不词,然意义自属明瞭,谓“似绅士之人”也。译作“似……”字,又不足以该全体。如 “利己的”“自当 (按,“当”殆“然”之误)的”“理想的”……不可曰“似利己”“似自然”“似理想”……也。凡西文中之品质形容字,日文多译作“……的”,如“THE FREE LIBERAL”译作“自由的の自由黨”,“THE IDEAL PARK”译作 “理想的ノ公園”,此种“的”字皆为准的之“的”,“ノ”字方为“之”字,如白话以“之”字为“的”。前诸例均为“绅士的的人”“自由的的自由党”“理想的的公园”,殊多不便(中略)……如“社会的底科学”“理想的底公园”……字义皆有分別,问答亦均无滞碍,最便利者莫过于是矣……③周建侯:《“的”字》,1919年11月13日,第七版。

他认为日语“的”起自汉语“鹄的”之“的”,是“以……为准的”的意思,此说虽缺乏依据,但用以解释“的”字形容词化功能的含义,却也大致不差,特别是他在举例时,将日语“的な”译为“的之”“的底”,与鲁迅的翻译实践十分接近。也许我们可以由此大致推想鲁迅这类译法的用心。

何以日语出身的人对“的”字的“形容词尾”性,进而对形容词本身如此敏感?除了他们对日语中“的”字的起源有一定了解外,恐怕还与这些日制汉字词常常被汉语直接袭用有关。当“的”与“の”都可以译成汉语“的”时,“理想的な公園”与“理想の公園”之区别,就会成为问题,引起他们对于名词与形容词区别的思考;而对于西语出身的人来说,没有同形字袭用的可能,则同一词根的名词和形容词,即便语义有别,也可以用不同的汉语去理解或翻译,反而不会对它们之间语义的异同过多关注。

“的”“底”分工在五四以后虽然不曾有过国家行为的硬性规定,但作为一种词法规范却一直在提倡中,甚至一度在中小学教育中试行。在实际书写过程中,“的”“底”分工虽然没有被一切人严格遵守,但直到1950年代,依然有不少人坚持这种方式。然而,至1956年《暂拟汉语教学语法系统》出台后,“底”字却在书写中逐渐消失。①该系统本为中小学语法教学设定,“以教科书的法定形式在全国中学通行开来”,并为“大学尤其是师范大学的语法课”所基本采用。(龚千炎:《中国语法史稿》,北京:语文出版社,1987年版,第208页)其中结构助词包括“的、地、得、所”,未将“底”字列入,(《“汉语教学语法系统”简介》,张志公主编《语法和语法教学:介绍暂拟汉语教学语法系统》,北京:人民教育出版社,1956年版,第24页)准此,“底”字的虚词用法将在中学语法教学中消失。但“底”字在文章中的完全消失,当有一个过程。如1957年尚有曾毅夫《“的”字底用法与分化》(石家庄:河北人民出版社)一书出版。黎锦熙、刘世儒1959年出版的《汉语语法教材》(北京:商务印书馆)第二编,虽然正文不用“底”,但书中也还坚持说,“‘底’和‘的’字在书面上分化,是有必要的”(第386页)。原因殆为“底”“的”区分的难于判定:即定中关系是表领属还是表性状,只能从语义上判断,无法从句法功能上区别,而语义的判断可能会因人而异②参见陈琴:《汉语助词“的”字分化及其原因探究》,南京大学硕士学位论文,2011年。,这当然大致不错。单纯语义功能的识别,不但跟每个人的习惯和理解有关,而且就是同一个人的文章中,用法不统一的情况似乎也在所难免,何况还有如鲁迅等对于“底”“的”的不同命意和使用。

但是,“底”字的存废如果仅仅从语言学本身去解释,就忽略了一个问题,即何以“底”字的使用,直到50年代,还一直在持续,而此后却戛然而止?“底”的弃用既不是语言发展中自然淘汰的结果,也与它的产生——学者们的自由讨论和提倡——不尽相同。“暂拟系统”作为“新的语法体系”的诞生,虽然也——甚至在更大规模上——经过各方面的讨论、研究,堪称“集体大协作的产物”③参见龚千炎:《中国语法史稿》,第238-239页。,然而却是一种国家统一规划下的集体协作,既反映了语言规范化和民族化的意识形态要求,也与新形势下政治、思想、文化等一切方面的统一相表里。在一种普遍求同的集体意识或无意识中,先前那种一定意义上的各行其是的语言自由主义,就不可能继续存在下去,“底”“的底”“底的”“的地”“底地”,这些不符合民族习惯的西化、日化现象,更不再有存在空间。

(待续)