哈尔滨中央大街 银元铺成的国际大道

2018-09-18文图

文+ 图+

这条始建于1898年的步行街,全长1450米,宽21.34米,其中车行方石路10.8米宽。该街初称“中国大街”,1925年改称为沿袭至今的“中央大街”,它以其独特的欧式建筑,鳞次栉比的精品商厦,五步一典,十步一观,花团锦簇的休闲小区以及异彩纷呈的文化生活,成为哈尔滨市亮丽的风景线。

在20世纪以前,东北的哈尔滨几乎没受到过重视,以至于到1949年以前,它还是国内少有的没有城墙的城市。然而,到了1897年,由于中东铁路的修建,越来越多的人口和工商业开始聚集起来,一个繁华的国际都市逐渐出现在人们眼前。

当时的城市依古河道而建,到处是荒凉低洼的草甸子,而大规模的城市和铁路建设需要运送的建材和工具,只能由马车在泥泞中开出一条土道,再运送到城市中心。

这土道便是中央大街的雏形。1900年,这里开始兴盛起来,被人们称为“中国大街”,意为中国人住的大街。随着埠头区的建立,俄国人的铺子多了起来,牌匾多用俄文,街道的两侧多为欧式建筑,商业也多为外国人经营,“中国大街”有些名不符实。

1925年,这里改称“中央大街”。至今,这里仍是东北最洋气的一条街。置身其中,仿佛漫步在欧洲某个繁华的城市。

左右页图:中央大街有任何一种时尚生活方式的对应物,漫步在这里,街头巷尾随处可见鸡毛小店,无论是建筑风格还是店面陈设都很有欧洲范,置身其中,仿佛就漫步在欧洲某个繁华的城市。

一块铺街方石价值一枚银元

如果没到过哈尔滨,很可能就不知道什么叫做真正的冰糖葫芦,冰糖葫芦不仅仅是“糖裹山楂”,在下雪天的中央大街步行街来一串,才会深谙这“冰”字的奇妙。

当然,中央大街不只有冰糖葫芦,这里有任何一种时尚生活方式的对应物。你可以选择在星巴克来一杯摩卡咖啡,也可以跨进一家酒馆来杯伏特加,就算你身无分文,还可以在松花江边吹吹风,欣赏这街头巷尾随处可见的鸡毛小店。总之,这条大街从不会让你感到寂寞。

中世纪的俄罗斯,城市设施不完善,街道狭窄、泥泞,沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇(1629-1676),甚至因为街道不通畅而无法从克林姆林宫到邻近的中国城,所以后来,俄国人都非常强调公路的修筑。这种思维也蔓延到了中央大街的建造中:1924年5月,由俄国工程师科姆特拉肖克设计、监工,中央大街铺上了方石。铺路用的方石为花岗岩,长18厘米、宽10厘米,其形状大小如俄式小面包,精巧密实,光光亮亮。路铺得这样艺术,在中外建筑史上都少见。据说当时一块方石的价格就值一个银元,而一个银元足够普通百姓生活一个月。

方石使得中央大街顿时显得华贵起来,同时,这里囊括了西方建筑史上最有影响力的四大建筑流派,其产物可以是杂货店、药店、饭店、旅店、酒吧、舞厅,也可以是道里秋林分公司、马迭尔旅馆,但除开建筑的功能身份,它们都是起源于十五六世纪的文艺复兴式,17世纪初的巴洛克式、折中主义,以及19世纪末、20世纪初的新艺术运动建筑。如今,中央大街全街建有欧式及仿欧式建筑71栋,汇集了各种欧式风格。这些建筑体现了西方建筑艺术的精华,使中央大街成为建筑艺术长廊。

在西方建筑史上几百年才形成的建筑风格样式,如此密集地汇聚一堂,使得中央大街成为远东最著名的街道。欧洲最具魅力的近300年建筑发展史,在中央大街上体现得淋漓尽致,其涵盖历史的久远和展示建筑艺术的精深,世所罕见。

在哈尔滨这条最时髦的街上,俄国的毛皮、英国的呢绒、法国的香水、德国的药品、日本的棉布、美国的精油、瑞士的钟表、爪哇的砂糖、印度的麻袋,以及各国干鲜果品均有出售,不亚于国际商品博览会。有人回忆说,20世纪60年代,其父出差去东北,还在这条街上买回了4筒奶粉、两包“秋林奶糖”,保证了刚出生孩子的饮食。

左右页图:中央大街欧式、仿欧式建筑比比皆是,成为哈尔滨一道亮丽的风景线。作为远东地区最为著名的街道,完整体现了老哈尔滨的独特建筑文化及哈尔滨人的欧式生活。

松花江畔的两种指纹

斯大林公园建于1953年,位于市区松花江南岸,公园内防洪纪念塔是中央大街的起点。而很早以前,这一带就是满人的一个较大的捕鱼区,汉人称之为“晒网场”。

整个公园以仿造俄罗斯古典式建筑风格为主,吸收了欧洲园林风格并加以完善、提升,具有和北方人一样的质朴、粗犷的特色。

站在城市史的角度,这里其实给我们展示了两种指纹:一种让我们通过江水,略略知道了几百年前的女真人、蒙古人的生活是怎样的,他们在河川上骑马、射箭、打渔、唱情歌,旁边的码头上,小船穿梭如织,贸易很发达;射雕手用射来的3只大雁中的一只换了渔民捞上来的大马哈鱼,大家挥挥手,从此是朋友。这其中充满乡民的质朴。而另一种,则属于现代的钢铁记忆:工业革命时期的俄罗斯古典建筑、罗马回廊式铁护拦与千里江堤、防洪纪念塔交汇在一起,江上货轮运送的是煤炭与沙石……

上世纪60年代的人,对这里的印象最深,甚至充满了属于那个时代的崇敬。因为它的名字也是我们“社会主义老大哥”苏联领袖的名字;几十年前的那个秋天,苏联红军出兵东北,以摧枯拉朽之势横扫盘踞在东北的日本关东军。当时,这些俄罗斯小伙子成了英雄,只是当时人们还没有明白,为什么老大哥要把我们工厂里的生产工具搬回国呢?这一笔烂账,让一群小心翼翼的历史结算师伤透了脑筋。

中央大街之星:索菲亚教堂

索菲亚教堂位于中央大街旁的索菲亚广场上。严格地说,它的位置应该是哈尔滨市道里区透笼街88号,但它和中央大街的联系绝不仅仅是地理上的毗邻。在人们的心目中,索菲亚教堂已经是中央大街街区的一部分,它们共同成为了哈尔滨最醒目的地标。

索菲亚教堂最初是沙俄东西伯利亚第四步兵师的随军教堂。1907年,由俄商伊·费·赤斯嘉科夫出资6万卢布,在随军教堂的基础上修建一座木制教堂。由于教徒数量增加,1923年又易地进行重建,1932年落成,并保留至今。

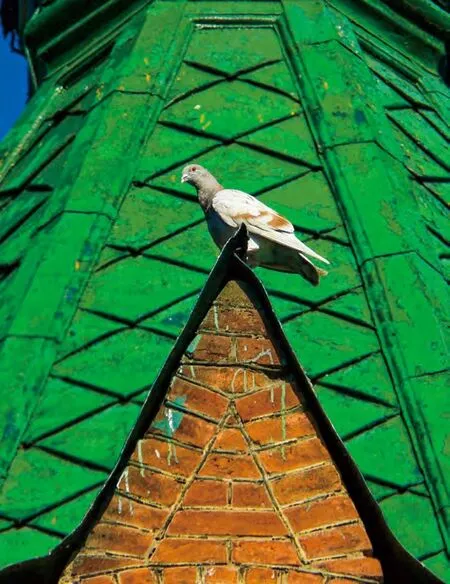

左右页图:索菲亚教堂顶部是带有十字架的圆屋顶,是拜占庭式的典型代表,其结构之高超、艺术之精美、气氛之神秘,再加上白雪覆盖的圣灯,鲜花,广场上鸽子飞翔,构成了一幅难以媲美的图画。

重建后的教堂由俄国建筑师克亚西科夫主持设计,属于拜占庭风格,主穹顶、钟楼有俄罗斯传统的“帐篷顶”“洋葱头”造型。教堂顶部是带有十字架的圆屋顶,按照宗教的解释这是指天。圆顶的数目有象征意义:两个圆顶代表天人合一的耶稣基督;三个圆顶代表圣父、圣子、圣灵;五个圆顶代表耶稣和《福音书》的4位撰写者,13个圆顶则代表耶稣和十二使徒。每个穹隆圆顶由圆柱形的圆屋顶支撑,圆屋顶的窗户照亮了教堂的内殿。按照宗教解释,教堂建筑是特殊宇宙的化身,穹窿和拱顶象征天空,墙壁象征大地。再加上白雪覆盖的圣灯、鲜花、广场上飞翔的鸽子,构成了难以媲美的图景。

说起古俄罗斯第一座索菲亚教堂的来历,还缘于一场战争:1036年,好战的斯拉夫邻族佩彻涅格人包围了基辅。基辅大公智者雅罗斯拉夫集合士兵在城墙旁浴血奋战,打败了敌人。此后,佩彻涅格人停止了入侵,大公命人在战斗发生地修建了一座石头教堂,以纪念这次胜利。这座教堂就叫索菲亚(圣智)大教堂。教堂的名字并非随意而来,是以拜占庭首都君士坦丁堡的大教堂来命名的。

世界上许多地方的索菲亚教堂,包括哈尔滨这座,都跟诺夫哥罗德人有关。诺夫哥罗德是俄罗斯最古老的城市之一,建于公元859年,是俄罗斯西北部的历史名城。11世纪中叶,诺夫哥罗德大公,智者雅罗斯拉夫之子弗拉基米尔在古克林姆林宫旧址上建造了一座教堂,和基辅索菲亚大教堂同名为索菲亚教堂。该教堂被视为城市的象征——“哪里有索菲亚教堂,哪里就有诺夫哥罗德”——相信从这句话中,我们应该已经了解当时俄国人在中国土地上建立这座教堂的含义了。

昔日列强肆虐的地方,现已成为人民的乐园。索菲亚教堂建成了建筑艺术馆,展示着中央大街以及哈尔滨市迷人的中西方建筑艺术。而教堂本身,更是拜占庭式建筑的精华。这座诞生近百年的建筑洋溢着迷人的色彩,教堂内的壁画、吊灯、钟楼及穹顶和唱诗台,无一不显示丰富多彩的人文景观和匠心独具的艺术特色,凝聚着音乐的旋律之美与建筑的智慧之光。