四川盆地秭归复向斜构造变形机制及构造意义

2018-09-17邓铭哲张伟康

邓铭哲,张伟康

[中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083]

秭归复向斜位于北侧大巴山构造带和南侧湘鄂西褶皱带的变形前缘,是两个构造带叠加复合的部位,对解析两构造带前缘的地质结构和叠加关系具有重要的指示意义。同时,大巴山构造带、湘鄂西-川东褶皱带均是四川盆地周缘油气勘探规划中的重点区域[1-3],构造带的地质结构和变形过程,对华南地区油气藏的形成与保存具有重要影响。秭归地区处于两构造带的复合部位,其构造变形特征记录了两构造带前锋部位变形的叠置关系。

前人在秭归地区的研究,主要侧重于秭归盆地形成的过程和盆地内部地层沉积特征等方面[4-8]。构造地质方面,秭归地区一直是新生代构造活动[9-11]、地质灾害[12-13]和地壳结构[14-16]研究的热点地区。秭归复向斜是在湘鄂西褶皱带、大巴山构造带、黄陵背斜等多个构造单元的复合作用下形成的[17-24],其地质结构形成于周缘多个构造带复合、协调的过程中。但是,秭归复向斜的深部地质结构仍缺乏精确深部资料的约束,其构造变形过程仍需进一步厘定。

为解决此问题,本次研究通过浅表构造地质剖面的绘制和对秭归地区最新南北向地震剖面的解释,揭示了秭归复向斜深部的基本结构,运用断层相关褶皱理论,分析了控制秭归复向斜构造变形的运动学模式,结合前人针对大巴山构造带和湘鄂西褶皱带的研究成果,理清了秭归复向斜南、北侧构造带变形的先后顺序,从而说明了大巴山构造带和湘鄂西褶皱带在秭归地区构造变形的复合关系。

1 区域地质背景

湘鄂西褶皱带和大巴山构造带分别是秭归复向斜南、北侧的最主要构造带(图1a)。湘鄂西褶皱带位于雪峰陆内变形系统的西北部,呈一弧形展布在中、上扬子南部。湘鄂西的构造变形以高角度隔槽式褶皱为主要特征,基底物质也部分卷入变形[25-27]。

大巴山构造带自汉南岩体延伸至黄陵岩体北侧,与大洪山构造带相连,是秦岭造山带南缘的巨型逆冲推覆构造[28-29]。张丽和何登发[30]根据地震剖面解释成果,将大巴山构造带划分为北大巴山逆冲推覆构造带与南大巴山隔挡式褶皱变形带,城口-襄樊断裂为两者之间的分界构造。北大巴冲断带以脆-韧性变形和发育厚皮构造为主要特征,南大巴冲断带以薄皮冲断楔构造为主要特征[31]。

黄陵背斜、神农架背斜和香龙山背斜分别位于秭归复向斜东侧、北侧、南侧。黄陵背斜核部整体呈近南-北走向,黄陵背斜的形成时间[32-39]、形成过程[40-44]仍然处于争论之中,但前人普遍认为黄陵背斜形成于中生代以来近东西向的构造变形过程中,其形成过程与秭归复向斜东部的构造变形密切相关。神农架背斜整体呈近东西走向,其南翼与秭归复向斜北翼相连。李建华[21]和Liu[45]认为,南大巴山东部神农架背斜是沿深部长冲隐伏断裂发生向南逆冲而隆起形成的。香龙山背斜整体呈近东西走向,其北翼与秭归复向斜南翼相连,已有研究表明[46],香龙山背斜以复合构造楔活动为主要变形方式,形成于晚侏罗世湘鄂西褶皱带自南向北递进变形的过程中。

2 秭归复向斜几何学、运动学特征

2.1 地质概况

秭归复向斜位于四川盆地东北部,湘鄂西褶皱带与大巴山构造带之间,南北方向长约40 km,东西方向长约30 km(图1b)。秭归复向斜整体为一非共轴叠加褶皱,复向斜南翼发育次级的褶皱构造。向斜内发育近南北走向逆冲段断裂和少量近东西走向正断层。

秭归复向斜以上侏罗统为核部地层,周缘地层主要为中侏罗统至三叠系。秭归复向斜东部侏罗系与三叠系呈角度不整合面接触,上三叠统及部分中三叠统遭受剥蚀(图1c)。在向斜南-北方向上,三叠纪的地层保存完整。秭归复向斜东南部仙女山断裂附近,下白垩统石门组与下伏地层呈角度不整合接触,古生代地层沿仙女山断裂逆冲在石门组之上秭归复向斜内地层以上三叠统底部为界,其上为陆相沉积地层,其下主要为海相沉积地层。秭归复向斜内部,侏罗系底部发育煤层,可能成为发生构造变形的滑动面,区内志留系页岩厚度较大,能作为区域性的滑脱层。

秭归复向斜所在区域在地质演化早期基本处于扬子地块北缘被动大陆边缘沉积环境,在三叠纪晚期受其东侧黄陵背斜所在区域古隆起的影响,使地层遭受了一定的剥蚀,侏罗纪开始,周缘构造带的活动促使秭归复向斜所在区域发生变形,逐步形成秭归复向斜的现今形态。其内部的正断层可能形成于晚白垩世中国中、东部的伸展环境之中,而近南北走向逆断层则为古近纪近东西向挤压作用的影响。

2.2 构造地质特征

散点图和极密图(图2)展示了秭归复向斜内地层产状的统计学特征。散点图上,秭归复向斜地层产状整体为一个具有近南北方向长轴的椭圆,极密图上,椭圆的短轴方向发育两个次级的长轴,形成类似“哑铃”的形态。秭归复向斜所在区域发育大量近南北走向逆冲断裂,其走向与香龙山背斜构造鼻一致。秭归复向斜南、北侧均发育近东西走向的正断层。

图2 秭归复向斜地层产状统计与邻近构造单元轴迹分析(散点图和极密图为施密特网等角度下半球投影)Fig.2 Statistics of the stratum occurrence in the Zigui synclinorium and the axial trace analysis of its adjacent structural units(The scatterplot and ultra-dense diagram are the hemispherical projection from varying angles,such as the Schmidt net)

冲断裂,其走向与香龙山背斜构造鼻一致。秭归复向斜南、北侧均发育近东西走向的正断层。

秭归复向斜的长轴方向为近南北向,与黄陵背斜的长轴方向基本一致。神农架背斜的轴迹走向大致为北偏东75°,与秭归复向斜两个构造鼻轴迹的方向相同;香龙山背斜轴迹呈近东西方向展布,与秭归复向斜构造形迹上的联系并不紧密。这说明,在向斜南北方向上,神农架背斜的形成与秭归地区次级东西走向褶皱的形成于同一期构造活动。香龙山背斜的形成与秭归复向斜现今形态的形成之间没有直接的联系。

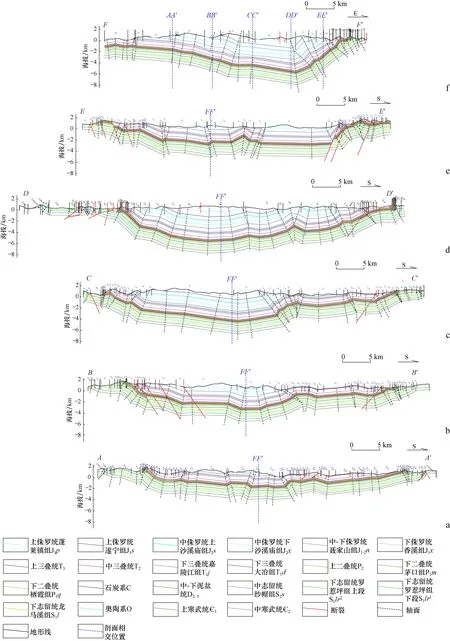

2.3 浅表地质结构

浅表构造地质剖面展示了秭归复向斜的基本形态特征(图3)。浅表剖面AA′至EE′在秭归复向斜呈自西向东排列,AA′剖面中,向斜内部的侏罗系遭受了强烈剥蚀,向斜整体抬升较高(图3a),在向斜核部CC′和DD′剖面所在位置,地层整体增厚,向斜的抬升局限在南、北两翼,向斜核部地层保存较为完整(图3c,d),EE′剖面位于向斜最东端,靠近黄陵背斜,地层剥蚀程度较高,整体也发生了较为强烈的抬升作用(图3e)。向斜南部出露石炭系,北部不发育。秭归复向斜东-西方向上为一不对称的简单向斜构造,西翼长而缓,东翼短而陡(图3f)。

在DD′剖面上,秭归复向斜北翼高陡,但剖面北端地层产状已经接近水平,这说明近水平的地层已经处于促使向斜北翼发生翘倾的深部构造影响的范围之外,向斜南翼整体低缓,至剖面南端地层仍倾斜,说明此处仍处于南翼深部构造的影响之下。因此,在解析 南翼构造变形模式时,需要将DD′剖面向南延长,以寻找到控制南翼构造变形的深部构造的终止点。

2.4 深部构造样式

位于DD′剖面位置的地震剖面(图4,图5),展示了秭归复向斜南、北翼的深部构造样式。地震层位通过浅表露头的约束下的地震地层追踪确定。地震剖面基准面为700 m。在剖面上追踪的层位及其对应的地震波组特征为:Z(震旦系底界)对应一套中-弱振幅中反射,在向斜内部连续性较好,向斜两翼相对较差,(寒武系底界)对应一套中-强振幅中反射,连续性较好,O(奥陶系底界)对应一套中-强振幅中反射,上部为空白反射,连续性稍弱于寒武系底界,S(志留系底界)对应一套中-强振幅强反射,上部为连续平行波组,C-D(石炭系-泥盆系底界)对应一套中-弱振幅中反射,P(二叠系底界)对应一套中振幅中-强反射,连续性较好,T1d(下三叠统大冶组底界)对应一套中振幅中-弱反射,T1j(下三叠统嘉陵江组底界)对应一套中振幅中反射,T2(中三叠统底界)对应一套中振幅中-弱反射,局部位置为中反射,连续性好,J1(下侏罗统底界)对应一套中-强振幅中-强反射,上部为一套弱反射层,连续性好,J2(中侏罗统底界)对应一套中-强振幅中反射,局部为强反射,上、下部均为连续平行反射,J3(上侏罗统底界)对应一套中-强振幅中反射,下部为连续平行反射。

秭归复向斜北翼(图4b),对应各层位底界的同相轴均有着十分相似的弯曲形态,整体向南倾斜,可划分出5个等倾角区和4个轴面(图4c)。轴面的延伸范围局限于志留系底部滑脱层之上。秭归复向斜北翼的奥陶系、寒武系、震旦系整体形成一个单斜构造,其内部发育有多条向北倾斜的次级断裂,自震旦系下部基底滑脱层延伸至志留系底部滑脱层。在震旦系之下,存在由4个呈叠瓦式堆叠的推覆体组成的构造楔,其中一个推覆体在其运动方向前端形成了破裂,并切穿了震旦系下部的基底滑脱层,切入秭归复向斜核部的志留系滑脱层中(图4c)。

秭归复向斜南翼的地层整体向北倾斜(图5b),对应三叠系的部分波组在南翼发生了次级的弯曲,其下方对应志留系、奥陶系、寒武系、震旦系底界的波组整体形成一单斜构造,且变形程度整体小于向斜北翼。秭归复向斜南翼下方,存在另一组近平行的地震反射轴延伸至剖面边部,层位追踪表明,秭归复向斜南翼深部存在另一套志留系至震旦系(图5c)。

秭归复向斜南翼三叠系内部的次级褶皱变形,可以被划分为5个等倾角区(图5d),从剖面上波组的交切关系上看,此次级褶皱南翼下方波组的削截对应了一条断裂构造的存在(图5d中①),而北翼下方另一组地震波反射的削截(图5d中③),对应一条向深部延伸的断裂。图5d范围内的其他波组削截构造对应了形成这一次级褶皱构造过程中的反冲断裂(图5d中②)和此次级褶皱下方自志留系页岩滑脱层向上延伸的次级断裂(图5d中④和⑤)。

图5d中①和②波组削截部位所代表的断裂向上延伸至侏罗系底部煤层终止,图5d中③所代表的的断裂向下延伸至志留系底部滑脱层终止,向上与图5d中①所代表的断裂相连,图5d中④和⑤所代表的断裂延伸至图5d中③所代表的断裂终止。向斜南翼的次级褶皱形成的背斜构造即为秭归复向斜内部发育的次级褶皱。显然,秭归复向斜内部次级褶皱的形成是来自向斜北侧挤压构造应力作用的结果。

图3 秭归复向斜浅表构造地质剖面(剖面间距等比例放大两倍,起始点空间相对位置不变)Fig.3 Surface geological cross sections of the Zigui synclinoriuma. AA′浅表构造地质剖面;b. BB′浅表构造地质剖面;c. CC′浅表构造地质剖面;d. DD′浅表构造地质剖面;e. EE′浅表构造地质剖面; f. FF′浅表构造地质剖面

地震剖面的解释表明形成秭归复向斜北翼的深部构造形式为基底物质的楔入和堆叠,而秭归复向斜南翼的深部构造,受限于地震剖面的延伸长度,无法完全确定其影响范围,需要通过沿DD′剖面绘制的延长浅表剖面GG′,在刻画秭归复向斜南翼完整形态的基础上,作进一步的运动学分析。

2.5 运动学模式

地层在未受到构造作用影响时,基本保持其沉积形成时的水平或近水平形态。在断层相关褶皱理论中,地层变形的结构与形成地层变形的构造形态密切相关,当地层受构造楔楔入发生褶皱变形时,在构造楔的楔顶点形成向斜轴面,在构造楔的末端形成背斜轴面。在构造楔的运动过程中,处于挤压构造应力下的地层沿连通上部滑脱层的倾斜断裂向上爬升,引起滑脱层上覆地层的被动翘倾,被动翘倾地层的膝折带内活动轴面和不活动轴面的距离,等同于下伏构造楔楔入的位移量。

图5 秭归复向斜南翼整体地震剖面解释方案Fig.5 Interpretation of the seismic profile in the southern limb of the Zigui synclinorium a.位于DD′剖面所在位置的秭归复向斜南北向地震剖面及图b位置; b.秭归复向斜南北向地震剖面南段空白剖面及图d位置; c. 秭归复向斜南北向地震剖面南段解释方案; d.秭归复向斜南北向地震剖面南段局部构造分析

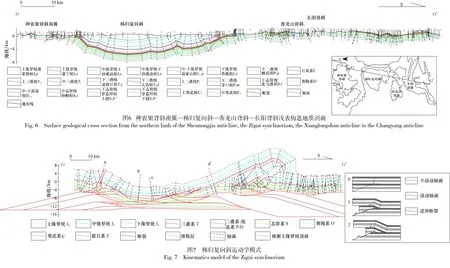

浅表构造地质剖面GG′(图6)上,秭归复向斜南翼延伸至香龙山背斜北翼开始变平,秭归复向斜南翼、香龙山背斜、长阳背斜组成了一个宽缓的复背斜构造。这表明形成秭归复向斜南翼的深部构造的范围,从秭归复向斜南翼的核部轴面延伸至香龙山背斜北翼核部轴面。

通过重建秭归复向斜南-北向构造变形发生时的向斜具体形态,可以看到,形成秭归复向斜南、北两翼的运动学模式均为图7所示的构造楔模型,但是在具体的构造样式上存在明显不同。在秭归复向斜北翼,组成构造楔的是深部基底地层,它们以震旦系下部的滑脱层为顶板反冲断层,以更深层的滑脱层为底部前冲断层,楔入秭归复向斜北翼,促使北翼翘倾,并在楔入过程中,在运动方向前方形成次级逆冲断裂。在秭归复向斜北翼,图7中轴面a为不活动轴面,轴面b为活动轴面,轴面间距约为13 km。秭归复向斜南翼,切穿志留系滑脱层下方地层的断裂与志留系页岩滑脱层相连,南翼志留系至震旦系沿滑脱层向北运动,促使其上方地层向北翘倾。秭归复向斜南翼下方断层转折点至震旦系底部滑脱面的距离与断裂面切角的正弦值,即为倾斜断裂面切入基底地层的深度,根据剖面估计,其深度为秭归复向斜核部震旦系下部滑脱层以下4 km,约为16 km。图7中轴面d为秭归复向斜南翼的不活动轴面,轴面c为活动轴面,期间距约为38 km。依据对香龙山深部构造样式的分析[46],在地层结构没有发生明显变化又处于同一构造应力场作用的条件下,可以认为形成长阳背斜的运动学模型与香龙山背斜相同,均为受控于志留系页岩滑脱层和基底滑脱层的复合构造楔。

3 讨论

3.1 变形时间

前人在秭归复向斜周缘构造带的低温热年代数据表明[23,38,45,47],秭归复向斜南侧,湘鄂西褶皱带主要形成于晚侏罗世至早白垩世,并且自南东向北西发生递进褶皱变形。秭归复向斜东南部仙女山地区分布的下白垩统石门组为早白垩世早、中期沉积的地层[47],表明秭归地区南部的变形在早白垩世早期地层沉积前已经结束。因此,秭归复向斜南翼形成于晚侏罗世至早白垩世初期。

在秭归复向斜北侧,大巴山构造带的中生代中、晚期的演化过程存在争议。一种观点认为大巴山构造带晚侏罗世至早白垩世发生了缩短,与湘鄂西褶皱带的变形是同期的[20,31],另一种观点认为大巴山构造带在晚侏罗世活动相对平静,早白垩世至晚白垩世为其发生强烈缩短的时期[28,32]。大巴山地区的低温热年代数据包括晚三叠世、晚侏罗世、早白垩世中期至早白垩世晚期、古近纪末期4个时间段[46-48]。晚侏罗世,大巴山构造带内部北大巴冲断带和南大巴山冲断带均发生了抬升,一种可能的解释是,这是南大巴冲断带在晚侏罗世对北大巴冲断带的南向推覆形成的被动响应,另一种可能即为南大巴冲断带也在晚侏罗世发生了向南的推覆作用。

角度不整合代表了区域强烈构造变形的发生,而整合接触,意味着相对稳定的构造环境。南大巴冲断带东部的上白垩统与侏罗系之间为角度不整合接触(图8a),而在南大巴冲断带的其他部位,下白垩统与侏罗系整合接触(图8b),下白垩统与上覆地层为角度不整合接触。这表明南大巴冲断带的剧烈构造变形发生在下白垩统发生了部分沉积之后。结合前人的低温热年代学数据,能够确定,南大巴冲断带的推覆变形发生在早白垩世中期自早白垩世晚期。因此,秭归复向斜的北翼同样形成于早白垩世中期至早白垩世晚期。

3.2 变形过程

秭归复向斜南、北向构造以及香龙山背斜、长阳背斜形成具体过程包含如下6个阶段(图9)。

1) 地层近水平沉积阶段,持续至晚侏罗世初期(图9a)。

2) 长阳背斜的变形阶段,发生于晚侏罗世,湘鄂西褶皱带向北递进变形的过程中。长阳背斜在GG′剖面所切过的位置中最早发生变形,地层沿志留系滑脱层与基底滑脱层之间的断面楔入长阳背斜北翼,形成背斜核部。在GG′剖面所切过的位置,剖面缩短了约5 km,缩短率约为2.6%(图9b)。

3) 香龙山背斜的变形阶段,发生于晚侏罗世,湘鄂西褶皱带向北继续传递变形的过程中。香龙山背斜形成于长阳背斜之后,地层沿志留系滑脱层与基底滑脱层之间的断面楔入香龙山背斜北翼,形成背斜核部。

图8 大巴山构造带和湘鄂西褶皱带中生代地层接触关系(据文献[25])Fig.8 The Mesozoic stratigraphic contact relationship in the Dabashan tectonic belt and the West Hunan and Hubei fold belt(after refenrence [25])a.侏罗系与白垩系间角度不整合分布; b. 三叠系与侏罗系、侏罗系与白垩系间整合接触分布

在GG′剖面所切过的位置,剖面缩短了约4 km,缩短率约为2.1%(图9c)。

4) 秭归复向斜南翼变形阶段,发生于晚侏罗世、香龙山背斜形成之后,在此过程中,原秭归复向斜南翼地层沿连通了志留系页岩滑脱层和基底深部滑脱层南倾的断裂向北运动,志留系页岩滑脱层上部地层沿滑脱层发生被动滑动,最终形成了切穿上覆地层的断裂。在此过程中,GG′剖面的缩短量为37.8 km,缩短率为19.5%(图9d)。

5) 秭归复向斜北翼变形阶段,发生在早白垩世中期至早白垩世晚期,来自大巴山构造带的南向挤压应力促使基底物质楔入秭归复向斜北翼下,并形成叠瓦式构造,震旦系下部滑脱层是构造楔的顶板反冲断层,深部滑脱层为构造楔的底板前冲断层。来自大巴山构造带的挤压应力促使秭归复向斜内形成了新的次级褶皱构造,在剖面上表现为秭归复向斜北翼一系列次级逆冲断裂的形成和秭归复向斜南翼次级背斜的变形,在平面上表现为秭归复向斜两个构造鼻的形成(图9e)。

图9 秭归复向斜构造变形过程(沿GG′剖面)Fig.9 Deformation stages of the Zigui synclinorium(along the cross-section GG′)a.晚侏罗世初期地层水平沉积阶段; b.晚侏罗世长阳背斜变形期; c.晚侏罗世香龙山背斜变形期; d. 晚侏罗世秭归复向斜南翼变形期; e.早白垩世中期至早白垩世晚期秭归复向斜北翼变形期; f. 早白垩是晚期后复向斜改造阶段

6) 秭归复向斜形成后改造阶段,发生于早白垩世晚期之后。此阶段内,区域内由于构造变形而位于构造高部位的地层可能均遭受了剥蚀。早白垩世晚期中国中、东部广泛的伸展作用对秭归复向斜也起到的明显的改造作用,促使许多逆冲断裂反转为正断层。古近纪末期,由于青藏高原隆升而形成的自西向东的挤压对长阳背斜、香龙山背斜、秭归复向斜均起到了改造作用,长阳背斜、香龙山背斜表现为构造鼻的形成,秭归复向斜表现为其内部大量近南北向展布逆冲断裂的活动(图9f)。

GG′剖面在整个构造变形过程中,总缩短量约为60 km,缩短率约为31%。

3.3 成因机制与构造意义

秭归复向斜的构造变形,对大巴山构造带和湘鄂西褶皱带变形的叠置关系具有指示意义。大巴山构造带和湘鄂西褶皱带变形的叠置关系长期以来存在分歧。一种观点认为湘鄂西褶皱变形对大巴山构造带前缘产生了改造作用[43,49-50],另一种观点认为大巴山构造带的变形引起了湘鄂西褶皱带内次级褶皱构造的发育[21]。此次研究表明,在秭归地区,受控于大巴山构造带内南大巴冲断带和湘鄂西褶皱带活动时间的差异,湘鄂西褶皱带的构造变形遭受了大巴山构造带构造活动的改造,具体表现为地层内部滑脱层之上次级冲断-褶皱变形的发育。晚侏罗世至早白垩世,湘鄂西褶皱带和大巴山构造带内的南大巴冲断带先后形成,南大巴冲断带的变形叠置于湘鄂西褶皱带的变形之上,是促使秭归复向斜在南、北方向上形成现今地质结构的直接原因。

秭归复向斜北翼的构造变形对神农架背斜的形成机制提供了新的启示,前人认为神农架背斜可能是一个沿某条隐伏断裂发生逆冲推覆的推覆体[18],而地震剖面的解释表明,神农架背斜更有可能是受基底物质堆叠而逐渐被动抬升、遭受剥蚀,直至出露神农架群等古老地层而形成的。

4 结论

1) 秭归复向斜南翼的翘倾受控于以连接志留系滑脱层和基底滑脱层的南倾断面为底部反冲断裂以志留系滑脱层及其上部的北倾断面为顶部前冲断裂的构造楔的北向楔入。秭归复向斜北翼的翘倾受控于以向斜北翼基底滑脱层为顶板反冲断裂,以北翼下方深部滑脱层为底板前冲断裂,由基底物质组成的构造楔南向楔入。

2) 秭归复向斜南翼形成于湘鄂西褶皱带晚侏罗世向北的递进构造变形过程中,北翼形成于早白垩世中期自早白垩世晚期大巴山构造带内南大巴冲断带向南推覆的过程中。总缩短量约为60 km,缩短率约为31%。

3) 大巴山构造带早白垩世中期至晚白垩世的变形叠置于湘鄂西褶皱带晚侏罗世的变形之上,是湘鄂西褶皱带与大巴山构造带构造变形复合的基本模式。