动 态 新 闻

2018-09-15

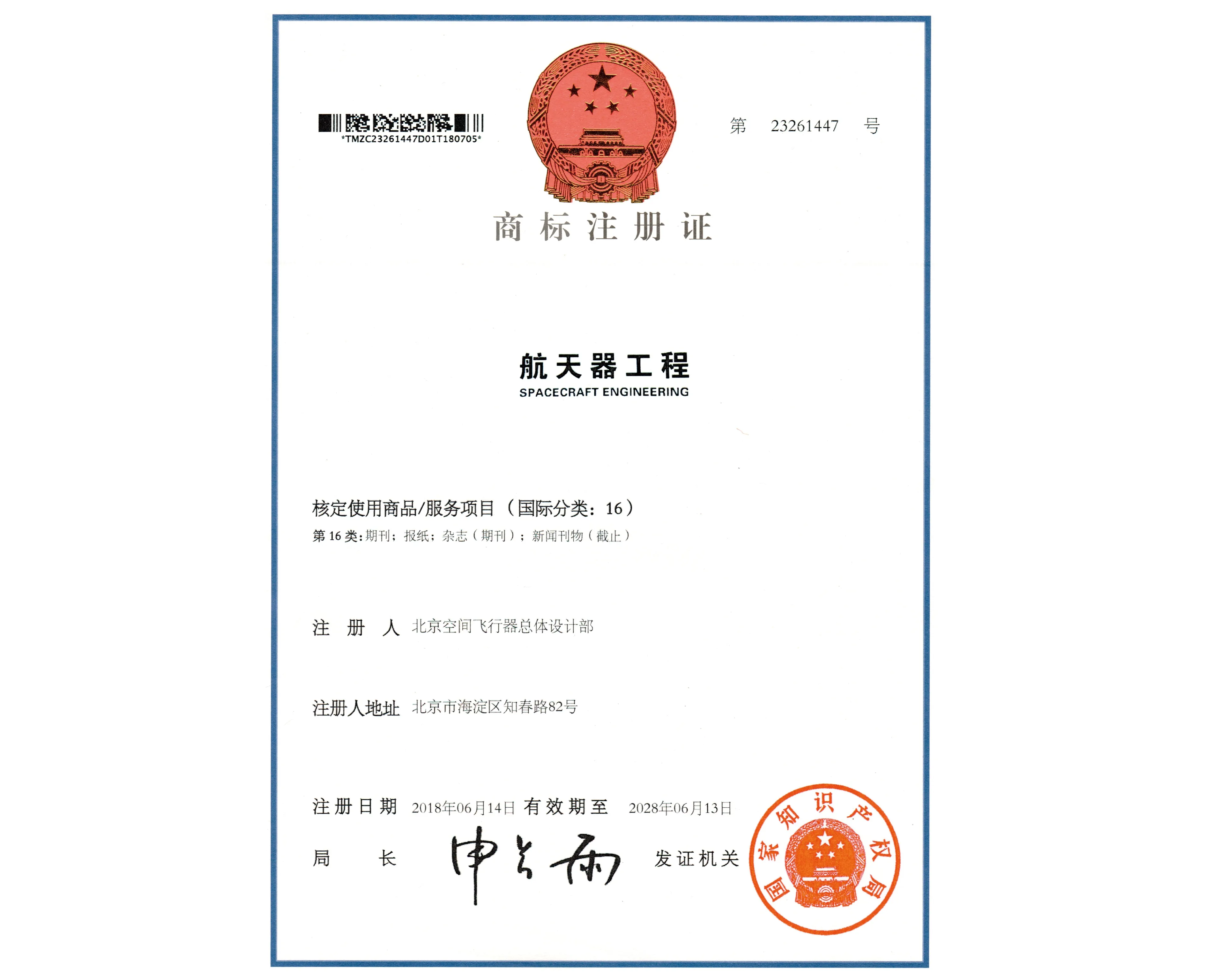

《航天器工程》获得商标注册证

商标注册证

近日,《航天器工程》收到了国家知识产权局颁发的商标注册证,标志着作为商标权人正式拥有了“航天器工程”的期刊商标,能够利用法律手段来保护这一无形资产权益和品牌效应。期刊名称对于期刊而言,是专有的、唯一的,它是一份期刊最基本的、不可缺少的重要构成要素,它能表示自己出自特定行业和单位,具有特定的内容范围与风格,同时也能表明自身所具有的读者群体定位等显著性特征,由此可见对期刊刊名的保护是十分重要的。随着《航天器工程》的不断发展,其影响力和知名度日益广泛,品牌效益日益凸显。借此就能有效地维持自己来之不易的良好声誉,提升自身显著性特征,禁止他人对自己品牌进行攀附,防止鱼目混珠情况的发生,有利于品牌战略认识深化和积极推广。《航天器工程》长期以来,一直把生产精品当作理想,而非仅仅地完成办刊任务。这次获得“航天器工程”刊名商标专用权是在商标著作权方面取得的一项显著成绩,也是中国航天科技集团有限公司第一家科技期刊注册商标,表明期刊在商标产权保护方面也走在了全集团公司的前列。

中国航天科技集团有限公司召开半年经济工作推进会

据《中国航天报》2018年7月27日报道,7月25日,中国航天科技集团有限公司召开2018年半年经济工作推进会议,通报集团公司上半年经济和财金运行总体情况、各业务经营目标与重点工作推进情况,全面分析存在的主要问题,研判下半年经济发展态势,部署下半年重点工作,确保全年工作目标顺利完成。会议指出,2018年上半年集团公司科研生产顺利进行,圆满完成了各项航天重大型号发射和飞行试验任务,经济实现了平稳增长,营业收入和利润增速分别为8.3%和10.7%,基本实现了“时间过半、主要指标完成过半”。会议要求,下半年各单位要盯紧今年经济发展目标和问题短板,以高标准扎实推进各项工作,加强军品型号任务管理,强化资源统筹,促进军品经济实现稳定快速增长;落实责任,提升民用产业经济保增长能力,确保产业发展目标圆满完成;强化管理,防控风险,推动经济向高质量、高效率、高效益发展;严格落实经营业绩考核要求,促进集团公司年度经营发展目标和国资委考核目标实现。

我国首台120t推力二级火箭发动机热试车成功

据《科技日报》2018年7月18日报道,中国航天推进技术研究院研制的我国首台大推力、高性能液氧煤油高空发动机,成功实施首次整机热试车。这是我国首型大推力、高性能液氧煤油高空发动机,推力可达120 t,用于运载火箭芯二级。相比现役75 t级液氧煤油发动机,其未来将用于运载能力更强的火箭型号。由于突破并采用了多项创新技术,该型发动机性能及固有可靠性显著提升。在其研制过程中,研究院所属北京航天动力研究所的研究团队开展了高空泵后摆发动机的设计工作。相比传统发动机的整体摆动,泵后摆技术将摇摆装置后置,局部摇摆,能减少发动机的体积。节省出来的空间可为运载火箭并联更多发动机提供可能,从而实现更大推力。本次试验验证了该型发动机方案正确性和技术可行性。试验的成功标志着我国大推力、高性能液氧煤油发动机技术在高空发动机领域获得重大突破,对大幅提高新一代运载火箭的运载能力、拓宽火箭型谱意义重大。

中国邀请俄罗斯共建全球卫星通信系统

据俄罗斯卫星网2018年7月8日报道,俄罗斯航天业消息称,中国代表团在同俄罗斯航天国家集团举行双边会谈时提出讨论由双方合建一个全球卫星通信系统的可能性,类似于一网公司的星座或太空探索公司的“星链”系统。据悉,中国正在考虑建设由约1000颗低轨、中轨和静止轨道卫星组网的一个国家卫星通信系统的可能性,中方代表团提出由俄罗斯和中国合建系统,双方各负责星座的一半,并承担一半的费用,俄方暂未对该建议做出回应。俄罗斯空间系统公司(RSS)5月份提出名为“以太”的俄全球卫星通信系统项目。这一新系统拟在870 km轨道上部署288颗卫星,预计费用约48.7亿美元。

我国新一代中型运载火箭固体助推发动机地面联合热试车成功

据《中国航天报》2018年7月6日报道,7月2日,航天动力技术研究院承担研制的我国新一代中型运载火箭固体助推发动机与伺服系统进行地面联合热试车获得圆满成功。该型发动机直径2 m,采用分段对接技术,是我国目前装料量最大、推力最大、工作时间最长的固体火箭发动机。此次试验是新一代中型固体助推火箭发动机首次与尾段伺服系统进行工程化地面联合热试车,进一步对分段对接发动机部分关键技术参数进行优化,显著提升了发动机的工作可靠性,充分验证了发动机与相关系统的工作协调性,获得了典型位置的力、热、噪声等环境参数。发动机的试车成功,为后续研制积累了经验,也为火箭总体技术方案优化提供了依据。试验表明该型助推发动机主要性能指标已全部达到新一代中型运载火箭要求,标志着固体动力技术向运载领域拓展又迈出了重要一步。

电信卫星公司签署低轨星座合同

据《航天新闻》2018年8月1日报道,当日,加拿大卫星运营商电信卫星公司签发了第2项低轨宽带星座设计合同,选择由空客防务与航天公司来论证由117颗卫星组网的星座系统。该公司7月底刚同由麦克萨技术公司和泰雷兹-阿莱尼亚空间公司组成的团队签署了类似合同。空客公司已握有一网公司900颗小型通信卫星的研制合同,一网和空客组建了名为一网卫星公司的一家合资企业来建造这900颗卫星,并承造其它公司的卫星。目前还不清楚一网卫星公司会在为电信卫星公司建造卫星方面扮演怎样的角色。

NASA试验为“立方体卫星”部署太阳翼

NEA Scout 卫星

据《科技日报》2018年7月27日报道,NASA成功将探测任务-1(EM-1)卫星的太阳翼部署在“近地小行星侦察机”(NEA Scout)卫星上,以用于研究近地小行星。NEA Scout是一颗六单元立方体卫星,依靠太阳翼提供推力,“猎户座”飞船从火箭的上层级分离后,NEA Scout太阳翼将从火箭中展开。部署后,卫星将前往并飞掠小行星,拍摄照片。这不仅有助于科学家更好地了解小行星本身,也有助于了解人类在未来的太空探索任务中可能面临的风险和挑战。EM-1将对NASA的太空发射系统(SLS)火箭、“猎户座”飞船和新升级的“探地系统”进行综合试验。除了对这些集成系统进行试验外,还将为一些小型实验提供难得的试验机会,如飞往深空目的地、试验超越低地球轨道关键技术等。

美国军方关注量子计算领域

据《科技日报》2018年7月18日报道,美国军方将量子计算视为有潜力改变信息和太空战面貌的“游戏规则变革者”。随着量子计算技术的突飞猛进,美国空军特别关注量子信息科学领域。空军研究实验室计算和通信部门主管迈克尔·海杜克认为,人工智能算法用于通信卫星高度安全的加密和不需要GPS信号的精确导航,是量子计算可以大显身手的领域。五角大楼尤其对于研发在拒绝GPS以及与GPS竞争的环境下的安全通信和惯性导航系统感兴趣,在多武器和多航天器等需要实现完美同步的场景中,量子时钟被视为GPS的可行替代方案。与此同时,五角大楼也在持续关注其他国家在这一领域的动态。海杜克表示,中国对量子计算领域“非常重视”,预计在未来5年内,中国在量子计算领域的投资将从100亿美元增至150亿美元,而且,中国已经开发出无法被攻击的量子卫星。其他国家也开始涉足这一领域,英国正在计划一项耗资4亿美元、基于量子技术的传感和定时项目;欧盟的一个类似项目预计将在10年内投资10亿美元;加拿大、澳大利亚和以色列也有相当规模的计划。五角大楼已宣布成立联合人工智能中心,将协调整个国防部在人工智能领域的研究,并与私营部门和大学的其他实验室联系。

美国商业载人航天计划继续延期

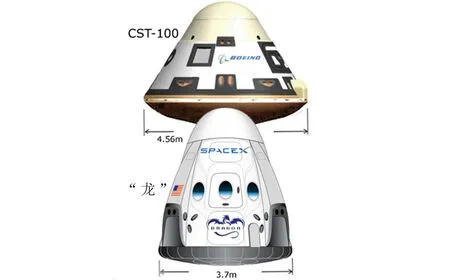

CST-100和“龙”飞船

据《科技日报》2018年7月15日报道,美国政府问责局最新一份报告称,NASA内部估计其商业载人航天计划将会继续延期,Space X公司“龙”飞船和波音公司的CST-100飞船目前甚至无法完成无人演示飞行,尚不能摆脱对俄罗斯的依赖。航天飞机退役后,为了保障“国际空间站”人员运输,NASA只能高价购买俄罗斯联盟号的运送服务。为摆脱现状,NASA早已启动了一系列制造下一代载人航天的计划,并向本国的商业企业公开招标。最终,Space X公司和波音公司都在2014年与NASA签署了协议,通过商业载人太空计划让美国重新获得将宇航员送到“国际空间站”的能力。但这一技术要求十分严苛,2家公司的飞船首飞日期已多次延期。此次报告的数据来自今年4月的分析,报告称,飞船都需要通过无人飞行试验和载人飞行试验,在正式载人飞行前,还需要认证过程,而2家公司的飞船现在连无人演示飞行还没有完成,按现阶段情况,NASA内部认为2家公司预计会在2019-2020年间通过认证。

欧卫通公司将从空客公司购买2颗全电推进卫星

据《航天新闻》2018年8月1日报道,欧洲卫星通信公司官员表示,公司将从空客防务与航天公司采购2颗更大的全电推进卫星,用于接替现有的3颗“热鸟”系列广播卫星。“热鸟”系列是欧洲卫星通信公司最赚钱的广播卫星,目前向欧洲、中东和北非观众传送着超过1000个电视频道。2颗新卫星将具备与现役3颗卫星相同的Ku频段容量,但在抗信号干扰能力等方面有所提升。卫星预计2021年发射,火箭尚未明确。电推进也让用2颗卫星接替3颗现役卫星成为可能,电推进系统比化学推进更轻和更小,从而让运营商能在星上增设更多转发器,但缺点是定点所需时间长。新卫星采用空客公司新的“欧洲星”(Eurostar NEO)平台,其也是该平台的首位用户,研制工作得到了法国国家空间研究中心(CNES)和ESA的经费支持。

俄罗斯可能使用“国际空间站”舱体建造月球站

据环球网2018年8月3日报道,俄罗斯可能停止“国际空间站”本国舱段的建设,并使用尚未启用的舱体建造“深空之门”国际月球轨道空间站。俄罗斯和美国于2017年9月签署了建造“深空之门”月球轨道空间站的意向协议,预计2022年开始建造。由于“国际空间站”将于2024年结束使用,而俄罗斯舱段至今未完工,有提议停止当前计划的建造工作,将订制的舱体用于“深空之门”项目,包括具有6个对接口的节点舱和科学能量舱。报道称,目前“国际空间站”包括俄罗斯的5个舱段,俄国家航天集团公司计划再配备3个新舱段:科学号多用途实验舱、1个节点舱以及1个科学能量舱。根据目前的计划,它们分别将于2019年、2020年和2022年被发往“国际空间站”,由于最后一个舱体仅将使用2年,俄罗斯提议将“国际空间站”工作延长至2028年。然而,如果合作伙伴不支持该提议,脱离“国际空间站”并建造俄本国轨道站将是俄方3个新舱继续使用的方案之一。