急性胸痛患者临床资料回顾性分析

2018-09-14尹小君王俊红张国秀河南科技大学第一附属医院急诊医学部河南洛阳471000

尹小君,王俊红,张国秀(河南科技大学第一附属医院急诊医学部,河南洛阳471000)

急性胸痛是指突然发作的胸痛,严重的急性胸痛可能对患者造成生命危险。造成胸痛的原因较多,常见的包括肋软骨炎、胸部疖痈、创伤、肋骨骨折、带状疱疹、胸膜炎、肺炎、急性心肌梗死、气胸、肺部肿瘤、心肌炎、心绞痛等[1]。同时,部分疾病如肝癌、肝脓肿等腹部疾病也可引起胸痛。对于急性胸痛患者,应给予及时应急措施,例如心绞痛发作时,应迅速让患者吸氧、静卧,硝酸甘油含于舌下[2]。胸壁疾病或胸膜炎造成的胸痛,可以采用宽腹带于疼痛处将胸壁固定,缓解胸廓在呼吸时的运动度,并立即拨打120或自行前往医院进行胸部计算机断层扫描(CT)、心电图及X射线等检查确诊,并针对发病原因给予科学的干预治疗。急诊科中主诉急性胸痛的患者比例较高。有流行病学调查显示:急诊内科疾病中急性胸痛比例约5%~20%,在三级医院中该比例高达20%~30%,急救派遣中心接诊患者中急性胸痛比例约为60%[3]。在急诊医学中,能否快速、准确地对高危胸痛患者进行识别并及时给予科学、有效的干预治疗已成为急诊科诊治面临的主要问题。高危型急性胸痛包括主动脉夹层、主动脉瘤撕裂、急性肺栓塞及急性冠状动脉综合征等。现对急性胸痛患者350例的临床资料进行回顾性分析,为急性高危型胸痛患者的早期识别提供理论依据,避免误诊、漏诊,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年12月至2017年12于本院急诊医学部急诊的急性胸痛患者350例,所有患者均第一时间进行胸痛中心既定的胸痛诊治流程。所有患者主诉胸痛急性发作;男197例,女163例;年龄19~93岁,平均(65.34±6.45)岁;胸痛开始至就诊时间最短1 h,最长 7 d,平均(1.12±0.54)d。纳入标准:年龄大于或等于18岁;胸痛急性发作。排除标准:近期急性创伤、感染及外科手术;合并慢性免疫系统、血液系统疾病或恶性肿瘤。

1.2 方法 参照中华医学会急诊医学分会《胸痛的急诊室诊断流程》[4],所有患者均第一时间进行胸痛中心既定的胸痛诊治流程,入院10 min内进行第1次心电图检查,30 min内进行生化项目检查。对于心肌缺血高度怀疑者且完成第1份心电图未发现明显异常者需在30~60 min内进行心电图复查。对怀疑大血管病变或急性肺栓塞者,入院1 h内进行血管重建与胸部CT增强检查。对于早期主动脉夹层高度怀疑者但超声检查或CT增检查均未确诊者,可考虑进行磁共振成像检查或主动脉造影。对疑似纵隔病变及肺部占位患者,根据具体情况进行CT平扫或胸部X射线检查。对于怀疑其他系统疾病者,需补充并完善其他相关检查。疾病诊断均参照相关内科疾病诊断标准。

1.3 统计学处理 所有病历资料结果经校对无误后由两名工作人员整理并录入本课题数据库,数据录入Microsoft Excel 2013软件,采用Excel自带计算软件计算疾病比例,采用SPSS22.00统计软件进行数据分析。计数资料以例数或率表示,对结果进行描述性分析。

2 结 果

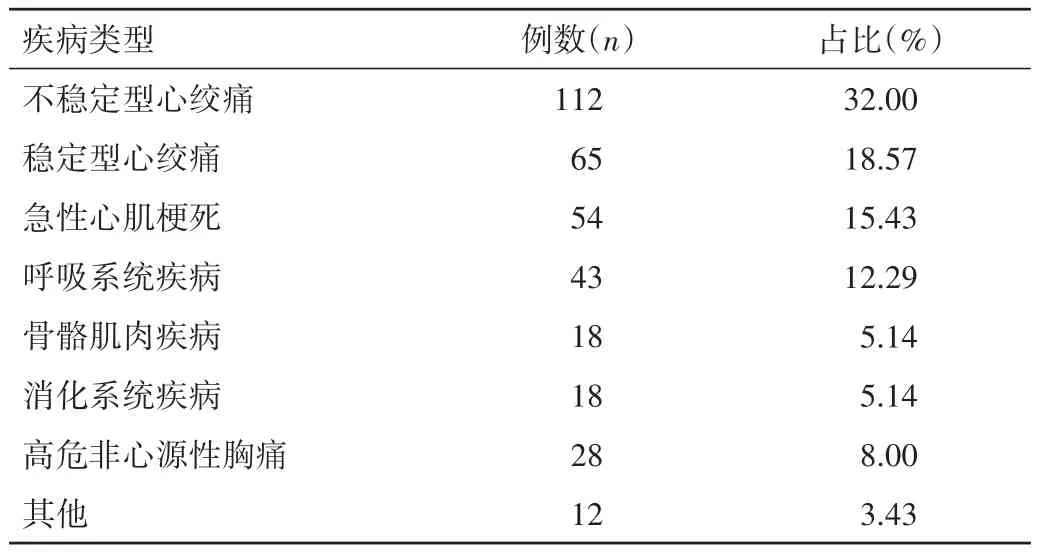

2.1 350例急性胸痛患者确诊结果 350例急性胸痛患者确诊结果,见表1。

表1 350例急性胸痛患者确诊结果

2.2 心源性胸痛情况 心源性胸痛包括112例不稳定型心绞痛,65稳定型心绞痛,34例ST段抬高型心肌梗死,20例非ST段抬高型心肌梗死,其中除稳定型心绞痛外均属于急性冠状动脉综合征,属于急性高危型胸痛。167例急性冠状动脉综合征中78例行选择冠状动脉造影检查,结果表明,左主干为罪犯血管6例,左前降支为罪犯血管32例,左回旋支为罪犯血管12例,右冠状动脉为罪犯血管12例,3支病变2例,冠状动脉无明显狭窄14例。

2.3 高危非心源性胸痛情况 高危非心源性胸痛28例中主动脉夹层 21例(75.00%),急性肺栓塞 7例(25.00%)。

3 讨 论

随着我国人口老龄化逐渐加剧,因胸痛而进行急诊的患者例数呈逐年上升趋势。急性胸痛除共有胸痛症状外还有其他多种临床表现,具有多种病因,存在较大危险性区别,但多数情况均预示其会产生严重的不良后果[5]。引起胸痛的原因较多,包括心脏缺血缺氧、各种炎性反应、内脏器官机械压迫、化学刺激、胸腔气体膨胀、异物刺激、肿瘤及创伤等[6]。胸部组织发生病变损伤后,神经受到释放的某些化学致痛物所刺激,疼痛信息通过相应节段脊髓后根转换神经元上传,向大脑皮质感觉中枢传递,进而产生不同痛觉的胸痛症状。而以此为根据,就可探寻不同的病因及病理变化[7]。但临床上难以快速确定胸痛病因,主要有以下原因:(1)胸痛严重程度与对患者生命的影响程度不全成比例;(2)各种疾病发生、发展过程中,不同脏器均受影响而出现疼痛;(3)出现疼痛部位与疾病发生部位不一致;(4)实验放射学检查、急性胸痛阳性体征对确诊帮助不大[8];(5)可能由多种疾病引起同一症状。因此,在对急性胸痛做出诊断时需要结合患者病史、主诉、生化检查、影像检查等进行全面考虑。尤其是对于早期疾病,临床表现常常是诊断疾病最有效和最有价值的信息资料[9]。

急性胸痛具有复杂的病因学构成,高危胸痛疾病的早期识别诊断是急性胸痛诊断的重点与难点。本研究通过对急性胸痛患者350例的临床资料回顾性分析发现,急诊医学部收治的急性胸痛患者病因较多,预后及危险性均具有较大的区别[10]。本研究中包括不稳定型心绞痛、稳定型心绞痛、急性心肌梗死、呼吸系统疾病、骨骼肌肉疾病、消化系统疾病、高危非心源性胸痛等,值得注意的是,其他系统疾病引起的急性胸痛也占有一定比例,与陈国钦等[11]的报道相一致,也提示医生需要对急性胸痛确诊后需采取合适的临床路径。急性胸痛种类中不乏大量致命性高危疾病,主要包括主动脉夹层、急性肺栓塞、急性冠状动脉综合征等,对于患该类疾病的患者,越早诊断并及时治疗,就越能保证较好的预后,反之患者的预后较差,病死率高[12]。因此,急诊医生在急性胸痛的诊断中必须提高警惕,尽可能借助临床体征、影像检查、生化检查,在众多急性胸痛的患者中将高危胸痛患者识别出来,快速、准确地进行鉴别诊断,并进行及时有效的干预治疗[13]。

对于高危胸痛患者,本研究中13例主动脉夹层患者48 h内6例因心脏压塞、恶性心律失常等抢救无效宣布临床死亡,病死率46.15%,与既往报道一致[14];其余患者经主动脉大血管支架植入及药物保守治疗后脱离生命危险。8例主动脉瘤撕裂患者均给予药物保守治疗,死亡2例,其余6例在为期6个月的随访中胸痛仍然呈间断性发作。7例急性肺栓塞患者中2例高危,经无创机械辅助通气及溶栓治疗,随访6个月病情稳定;5例中危级,经无创机械通气与抗凝治疗后康复出院。心源性胸痛中急性冠状动脉综合征比例最高,对于急性冠状动脉综合征急诊患者,经冠状动脉造影确诊后应立即给予硝酸甘油舌下含服,每隔5 min重复用药1次,但总量应小于或等于1.5 mg。本研究中不稳定型心绞痛、ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死患者均在采用药物溶栓治疗、介入治疗、手术治疗后效果确切。针对高危胸痛患者,急诊医生需保持警惕,重视高危胸痛典型症状,同时也需注意非典型症状。急诊医学部需与放射科、介入科等达成共识,为高危胸痛开放“绿色通道”[15]。

综上所述,急性胸痛是急诊医学部常见症状,急性高危型胸痛患者包括急性高危非心源性胸痛及心源性胸痛的急性冠状动脉综合征,临床上需对高危胸痛患者进行快速识别,并进行及时、有效的干预治疗。