西方绘画中的镜子

2018-09-14编辑李奕辰

编辑◆李奕辰

镜子作为一种“神秘元素”渗透于西方绘画之中。这些作品体现出画家对画面幻视空间的探索。并且,对镜像的“描述”也成为画家探讨“本我”的一种途径。

爱上自己的纳喀索斯

没有镜子的日子里,“临池照影”成为人类自识的起点,而关于这一行为的记述最著名的,就是希腊神话中那位爱上自己的纳喀索斯。

约翰·威廉姆·沃特豪斯 《厄科和纳喀索斯》

河神刻菲索斯娶了水泽神女利里俄珀为妻,生下一子名叫纳喀索斯。神谕说这个孩子以后会是天下最美的男子,而代价是,他会因迷恋自己的容貌郁郁而终。为了逃避神谕,让纳喀索斯永远都无法看到自己的容貌,利里俄珀安排儿子在山林间长大,远离溪流、湖泊、大海,后来,纳喀索斯也果真如母亲所愿,在山林间平安长大,而他亦如神谕所料,容貌俊美非凡。

森林中的女神们都深深地爱慕着拥有绝美相貌的纳喀索斯,其中女神厄科对他最为痴情。可骄傲的纳克索斯,对所有的神女都很淡漠。他拒绝了所有向他求爱的神女。于是神女们举手向众神祈祷说:“但愿他有朝一日爱上一个人,却永远也得不到她的爱!”命运女神涅墨西斯听见了这个祷告,便答应了她们。让他爱上自己水中的影子,最后也使他得不到所爱的对象憔悴而死。

纳喀索斯死后,化成了水仙花,而由“Narcissus”也衍生出纳喀索斯一词,意为“自恋”。后来,心理学家便把这种心态归结为一种病症,称其为“自恋症”或“水仙花症”,人的自我认知正是始于这种“自恋”。人类通过反复确认自身的存在来加强自我认识,终其一生都是在这种主观的“我”与客观世界的对立与和解中度过。

这个悲伤的爱情故事可以说是人类自恋情结的滥觞。纳喀索斯被自己的镜像迷惑。镜子从而也呈现了人们共同的心理特征:对镜像或对人类自身的迷恋。镜子可谓是祸福参半。维纳斯为镜子里自己的美赏心悦目,纳喀索斯却因此而死。故事中平静的水面,也许就是人类最早的镜子。在西方绘画中,镜子作为一个神秘元素,出现在众多的绘画杰作中。

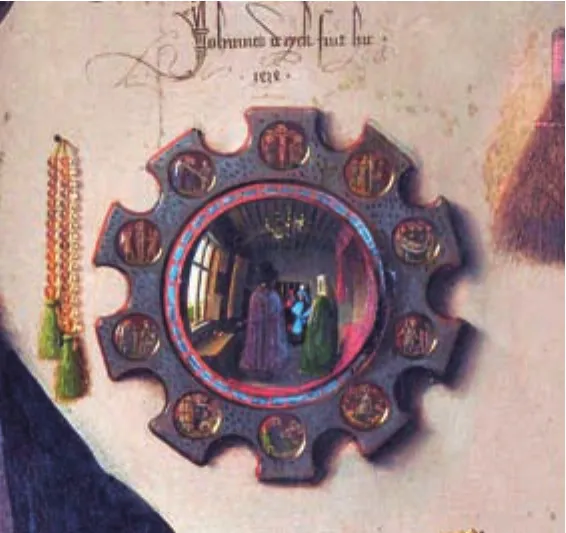

扬·凡·艾克《阿诺菲尼夫妇的婚礼》油彩画板 81.8×59.7cm 1434年作 英国伦敦国家美术馆藏

扬·凡·艾克:《阿诺菲尼夫妇的婚礼》

由于制镜工艺的限制,15世纪前,人们很少能见到玻璃材质的镜子。西方文艺复兴以前含有画中“镜”的作品并没有很多,且多集中于壁画、瓶画及一些器皿的雕饰中。而在文艺复兴之前最有名的运用镜子作为绘画元素的作品是扬·凡·艾克(Jan Van Eyck,1385~1441)的《阿诺菲尼夫妇的婚礼》。

扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)是早期尼德兰画派最伟大的画家之一,也是十五世纪北欧后哥德式绘画的创始人。尼德兰文艺复兴美术的奠基者。因其对油画艺术技巧的纵深发展做出了独特的贡献,被誉为“油画之父”。

《阿诺菲尼夫妇的婚礼》中有一面富有装饰性的凸镜,镜框呈圆齿形,镜框周围的圆饰中镶刻了十幅耶稣受难图。镜中不仅能够看见这对新婚者的背影和屋内的整个场面,还能看见站在他们对面的另外两人,有人推断那是1434年结为伉俪的扬·凡·艾克夫妇,因为在镜子上方画家写上了自己的拉丁文名字译为“扬·凡·艾克在场”。

这幅画最精要的地方就是中间的这块镜子,堪称西方绘画史上最杰出的经典之一,画面中间带角边的圆镜代表天堂之意,圆镜外围齿形镜框的十个圣经故事给画面带来了某种神秘的宗教气氛。有人认为圆镜本身代表了神圣的上帝之眼,因为八幅受难图和两幅复活后的故事都是关于耶稣的。其中的宗教神秘气氛就不言而喻了。但是凸面镜作为一双具有神圣意义的眼睛,以见证人的方式见证了一场具有人文主义气息的婚礼现场。

圆镜内反射出整个房间的景物,镜子中反射出新婚夫妇的背影,以及门口的画家本人。这个凸面镜可以把房间的地板和天花板同时显现出来,此外还有屋外的天空和花园,如果不是镜子,它们只能从侧面的窗户看见一点。这样镜子就扮演了空间结构中的一种孔。它吸入了整个视觉世界,这使它成为一个代表物。

《阿诺菲尼夫妇的婚礼》不但是新型油画深入表现的最早尝试,也是后来发展起来的风俗画和室内画最早的先例。

《阿诺菲尼夫妇的婚礼》(局部)

昆廷·马苏斯《银行家和他的妻子》71×68cm 1514年作 法国巴黎卢浮宫博物馆藏

昆廷·马苏斯:《银行家和他的妻子》

昆丁·马苏斯(Quinten Massys,约1465-1530)为风俗画的创始人之一。

画中的男人是个放贷者,他正在称量钱币,神情专注。他的妻子则在翻阅祈祷书,那书上正画着圣母子像,在这里反映出世俗的经商与宗教信仰并存。但是宗教的虔诚敌不过世俗的诱惑,妻子的眼神并不注视在祈祷书上而是斜视着丈夫的活动。画中人物的服装、饰物等细节都被刻画得非常细腻。女人手中的圣经翻开的那页很是逼真。

画的前景的桌面上放置着一个凸面镜。这里的凸面镜是说明银行家店铺及其周围的光学特技。镜子里照出长方形的窗户、房子和树木,以及坐在桌子前的求贷者。这面镜子打破画面“岁月静好”的表象,告诉我们,这只是一个借高利贷的瞬间,这个瞬间对于求贷者来说是急切而又苦涩的。

这样一种以凸镜来扩展画外景象,传达更多信息的手法,应该是受到扬·凡·艾克的启发。

提香·韦切利奥《梳妆的维纳斯》布面油画 93×76cm 1514-1515年作 法国巴黎卢浮宫藏

提香·韦切利奥《镜前的维纳斯与两个小天使》布面油画 124.5x105.4cm 俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔日博物馆藏

提香·韦切利奥:《镜前维纳斯和两个小天使》

女性照镜的“自我凝视”总会让人联想到自恋倾向。男性自恋“传统”中,纳喀索斯可为鼻祖,而女性自然以维纳斯为发端。

提香·韦切利奥(Tiziano Vecellio,1490~1576)被誉为西方油画之父,是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表画家。其早期作品深受拉斐尔和米开朗基罗影响,之后更对色彩的运用极为重视,并对后来的画家如鲁本斯、安格尔等都产生了很大的影响。

提香是一个非常钟爱维纳斯题材的画家,也许这和他的本性和一贯做派有关:这个男人虽然绘制了大量宗教题材作品,却对宗教持怀疑态度,同时嗜女色和金钱成性。

1555 年左右,提香创作了《梳妆的维纳斯》和《镜前维纳斯和两个小天使》,两幅作品从构图到色彩几乎完全一致,仅有的差别是《镜前维纳斯和两个小天使》在维纳斯与拿着镜子的小天使中间增加了另一个小天使的形象。作品中维纳斯扭头对着镜子梳妆,一个小天使为她拿着镜子,镜子中露出维纳斯半边柔美的脸庞,她的目光注视镜中的自己,而镜子的反射又使她的目光正对着观众的视线。

提香这幅《镜前维纳斯和两个小天使》与贝利尼(Giovanni Bellini,1427-1516)的《裸女照镜》的画面中都有两面镜子。贡布里希(Ernst Hans Josef Gombrich)认为,威尼斯的艺术家们已经意识到了希腊诗人的魅力与他们的主张,并且认为他们喜欢用绘画艺术来表现牧歌式的田园爱情故事,喜欢借助于描绘美丽的维纳斯来抒发他们对美的认同。人体美是当时艺术家热衷表现的一种主题,画面中的两面镜子一方面是表现出时人对静态人体美的欣赏,另一方面也起到了平衡画面的效果。艺术家用单纯的室内场景的方式更加强化了梳妆之美的主题。

在这两面镜子中我们也可以看出,文艺复兴运动逐步恢复了古希腊原有的人体美学观,艺术家在描绘人体美的时候勇于打破宗教传统的桎梏,把对人体美的赞扬推向了一个新的发展高峰。艺术家追求一种解放人性的审美观,也就是人文主义自由、开放的审美观。这一点在文艺复兴时期的绘画艺术作品中表现的尤为突出。

彼得·保罗·鲁本斯 《梳妆的维纳斯》124×98 cm 列支敦士登王室收藏

彼得·保罗·鲁本斯:《梳妆的维纳斯》

彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577~1640)是巴洛克画派早期的代表人物。1612至 1628 年鲁本斯创作了《梳妆的维纳斯》,和提香的《镜前维纳斯和两个小天使》放在一起会发现他们非常接近,从构图到色彩乃至人物动态几乎完全一致。

15岁那年,年轻的鲁本斯在母亲的安排下正式拜师学画。仅仅花了6年时间,他就从一名学徒顺利出师。1598年,鲁本斯结束学业加入安特卫普圣路加公会,标志着他成为了一名正式画家。正如很多年轻人心中都有一个“去北京”的奋斗梦想,对于当时的文艺青年来说,意大利就是心中的圣地。作为文艺复兴的起源地,那里的一切似乎都在散发着光芒。1600年,听从内心的召唤,也为了继续提高自己的绘画水平,鲁本斯离开家乡直奔意大利。在一次宴会上,鲁本斯有幸认识了曼托瓦公爵,公爵对他青睐有加,邀请他担任宫廷画师。在公爵的赞助下,鲁本斯先后去了罗马、佛罗伦萨、热地亚等多地游学。在此期间,他自由地享受艺术带来的快乐,临摹了许多大师的作品,其中就包括提香。

这幅作品应该直接取材于提香。不仅显示了提香对他的影响,还直接启迪了 17 世纪的画家委拉斯凯兹创作《镜前的维纳斯》。提香、鲁本斯和之后的委拉斯贵兹都在作品中将维纳斯置于镜子前,单纯从画面角度出发,镜子的作用是形成另一个视觉焦点,增加了画面的空间感。

迭戈·委拉斯凯兹《镜前的维纳斯》 122×177cm 1647-1651年作 英国国家美术馆藏

迭戈·委拉斯凯兹:《镜前的维纳斯》

迭戈·罗德里格斯·德·席尔瓦·委拉斯凯兹(Diego Rodríguez de Silvay Velázquez,1599-1660),十七世纪巴洛克时期西班牙画家。《镜前的维纳斯》是他1656年创作的油画作品。镜子在这幅画中的作用已经不只是延伸画面空间、增加画面内容或是宗教寓意那么简单,画家通过镜子的描绘挑战着传统的视觉方式。

有人曾专门验证过镜子的角度问题。他们找来拿着镜子的小男孩、体型与维纳斯相仿的裸体模特进行拍照实验,结果发现画家维拉斯凯兹确实明显扭曲了绘画的透视观点,镜子中不该出现维纳斯的脸,而应该是她的下腹部。

事实上,在维拉斯凯兹《镜前的维纳斯》中,镜子被设置成了一个巧妙的装置,画家有意用一种扭曲的方式向观者呈现出一个不合理的现实。作品中镜子的存在不是艺术家在透视法上的花招,艺术家如此进行创作的意图是给观者展示出维纳斯的面容。放在维纳斯面前的镜子将她的神情映射出来,这是维拉斯凯兹一种欲擒故纵的揭示。他把透视法作为其达到艺术创作目的的工具。目的是让观者看到维纳斯的脸可以出现在其身体的上方。维纳斯背向观众的姿势本身就是一种欲盖弥彰的隐藏。同时,镜子中维纳斯的目光朝向画外,与观赏者的目光形成了一种交流与对视的关系,增加了观赏者在欣赏作品时的视觉趣味性,他试图凝聚更多观者的目光,邀请观赏者欣赏裸体,并试图去猜想维纳斯正面的模样。观者会产生绕到画面前方,或让画中的女子转身来以便欣赏其正面的念头。该作品的性感艺术魅正是来源于这个非现实的可能性。这种寓世俗美于理想美的表达方式是独具创新性的,也是在当时引起争议的重要原因之一。维拉斯凯兹的突破性创新和其特有的艺术表现形式影响了当时和后来的很多艺术家。

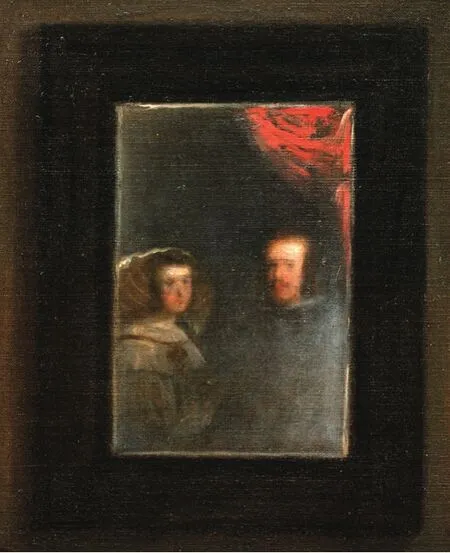

迭戈·委拉斯凯兹《宫娥》布面油画 318×276cm 1656年作 西班牙马德里普拉多美术馆藏

迭戈·委拉斯凯兹:《宫娥》

达利(Salvador Dalí,1904-1989)曾经这样评价这位伟大的画家:“维拉斯凯兹的作品是一个极大的资料宝库,他教会了我光线、镜子在艺术创作中的重要作用。”正如达利所说,维拉斯凯兹是制造视觉刺激和趣味的高手,而他为我们带来的视觉挑战不仅仅只存在于《镜前的维纳斯》一幅作品之中。

《宫娥》全画高3.18米、宽2.76米,尺幅巨大。当我们观看这幅画时,17世纪50年代的某一瞬间,便突然展开于我们面前:画中画家自己正在为不可见的西班牙国王夫妇画像。突然,小公主玛格利特到来,引起了人们的一阵忙乱。一位宫娥正在为公主下跪贡献食物,另外一位在为公主行提裙礼,周围还站着一些随从和侏儒。在背景上有一扇门打开着,光线从门口射入。站在门口的侍从正在注视着室内的情景。只有画家委拉斯凯兹对一切视若无睹,仍然在专心地画画。作为观众的我们正替代了作为模特的国王夫妇站在画家的面前。这一对夫妇的形象就反射在隐蔽在黑暗中的一块镜子上。这一切被描绘的如此真实,如同是现实空间的延伸。

我们透过镜子看到的是菲力普四世夫妇,可他们不一定就在现场,画家可能利用镜子玩了一个小魔术,因为这件作品就是描绘公主的,画家希望作品得到国王的赞赏,所以他特意在镜子中加入了他们夫妇的肖像,从而让国王夫妇在看到这幅画时有个惊喜,他们会发现自己在看这幅作品时就站在公主这些人的对面,镜子在这里充当了一个善意讨好的媒介。

在这幅画中,委拉斯凯兹在盯着一个模特作画,公主侍从也盯着这个模特,可这个模特并不在画面上,我们看不到。隐匿的模特决定了画中所有人的姿态,可以说是一个不可见的本体决定了显现的场景,这种不可见性决定可见性暗示了艺术和生活是一种幻觉。事实上,现实和幻觉的关系正是17世纪西班牙文化最关注的问题,那时人们开始怀疑太阳中心论和人类中心论,进而产生出一种怀疑一切态度,而《宫娥》中所提出的现实与幻觉的问题恰恰暗示着欧洲一种新的思考方式的诞生,这让《宫娥》成为艺术史上最难以捉摸的作品之一,直到今天也被反复解读。后世的毕加索、达利等人也对此画情有独钟。对“宫娥”这一主题进行了多次创作。

《宫娥》中的镜子

《宫娥》中的小公主

安格尔:《奥松维里伯爵夫人肖像》和《静坐的莫瓦特歇夫人》

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres 1780-1867)法国画家,新古典主义画派的最后一位领导人。在安格尔的肖像画代表作中,有很大一部分是表现女性的主题,比如著名的《大宫女》、《土耳其浴女》、《泉》等。有学者称,这些作品是其“拜倒在女人面前创造的真正艺术品”。的确,安格尔从艺术生涯伊始,就推崇女性的世界,82岁时还创作完成了那幅传世的《土耳其浴女》。他笔下既有对情色的窥探,又有对高贵的精致刻画。波德莱尔(Baudelaire)认为:“安格尔画中美丽的女性有着一种宁静而又生机焕发的模样,这便是他的成功之处和值得骄傲的地方。”可以这么说,女性题材成功体现了安格尔的艺术天赋,而安格尔高超独特的艺术表达也将这一艺术题材创作推向一个新的高度。

1820 年,安格尔移居佛罗伦萨并临摹了提香的一系列作品,提香运用镜子来表现画面的手法很有可能影响了他。之后,安格尔在《奥松维里伯爵夫人肖像》和《静坐的莫瓦特歇夫人》中用到了镜子,两幅作品都是正面安排人物,镜子里显示的是她们迷人的脖子和肩膀的曲线。在这里,镜子是为了画面的需要,为了实现他“一切决定于形式”和“最完美和最符合古代艺术巨匠趣味和理解力的艺术形式”的需要。

安格尔《奥松维里伯爵夫人肖像》131.8×92cm1845年作

安格尔《静坐的莫瓦特歇夫人》120×92.1cm1856年作

爱德华·马奈:《女神游乐场的酒吧间》

19 世纪关于绘画中镜子的最大争论是关于爱德华·马奈(Édouard Manet,1832-1883)的《女神游乐场的酒吧间》。画中大镜面所形成的虚构空间产生现实与非现实微妙转换的错觉,使人被深深吸引入其中。

马奈曾对委拉斯凯兹推崇备至,称他为“画家中的画家”,并画了一系列源于委拉斯凯兹的作品。这幅《女神游乐场的酒吧间》显然是受到委拉斯凯兹的启发而创作出来的。

爱德华·马奈《女神游乐场的酒吧间》UnbarauxFoliesBergère 布面油画95.9×130.2cm1882 年作现收藏于英国伦敦大学科陶德美术学院

1882年,马奈创作了《女神游乐场的酒吧间》,这是马奈描绘巴黎喧嚣奢华生活的收尾作品。福利斯酒吧在当时是巴黎有名的风月场所。画面中央的女人有着忧郁的眼神,梳着齐直刘海,看起来就是服务员的身份。她胸前别着花,手边有马奈在画妓女时附带的标志性橘子。透过后面墙上的镜子,可以看出整个酒吧的氛围热闹非凡。镜子右上角还照出一个男人的上半身。而这一部分就是成为大家争论的中心。现实中他应该站在什么位置?镜子与画面是平行的,按照正常的透视角度和镜面反射原理,观众显然是看不到这样的景象的,观众站在画前望着女招待,那么镜子中的那位男士就应该是观众自己。是马奈的透视出了问题还是他故意造成的这种视角?这与《宫娥》引起的争论多少有些相似,只是更难解答。迈克尔·福里德等马奈的研究者认为,运用镜子造成的畸形的视角体现了马奈对于传统眼光的挑战,这种挑战在《奥林匹亚》《草地上的午餐》等作品中曾多次上演(比如画中女性略带挑衅的目光,毫不羞涩的表情与姿态),只不过在《女神游乐场的酒吧间》这幅作品中,镜子成了主角。

马奈在创作这幅画作时已病入膏肓,将不久于人世,之后官方沙龙展出了这幅杰作,并授予他“荣誉团勋章”。这迟来的荣誉,给马奈带来满足同时也带来了遗憾,他抱怨道:“这实在太晚了。”

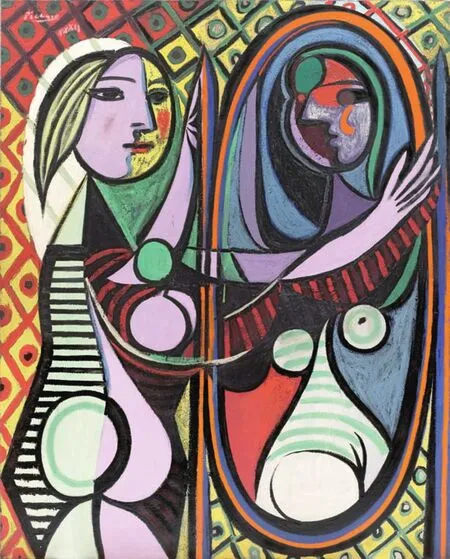

巴布罗·毕加索《镜前的少女》布面油画162.5×130cm1932年作美国纽约现代艺术博物馆藏

巴布罗·毕加索:《镜前的少女》

毕加索(Pablo Picasso,1881-1973),作为现代艺术分水岭的领军人物,在其变形时期与表现主义时期也画过一幅与“镜子”有关的作品:《镜前的少女》(Girl before a Mirror),他之所以借助于镜子这一物体来表现对象,是想通过镜子本身的物理特性所反映出的真实性特征,来反衬画中主体人物的外在形体与内心世界真实的不同。

此画作题目是“镜前的少女”,但画作里却有三个女人的形象。依据毕加索自述,画面描绘的是少女裸体、着衣、受X光照射的三种状态的结合体。镜子在这里既是切割、结构画面的工具,又是表现三个女人内在联系的道具。

画家借用“镜子”所具有的双面性特性对人生的复杂性和荒诞性进行“批评”。在这里,“镜子”的出现通过镜前少女对自身的凝视直接渗入人物的内心。通常,艺术家用镜子来表现出的是空间的纵深,而在毕加索的《镜前的少女》这幅作品中,艺术家表现出的却是时间的延展。

对观者而言,“本我”的观看已经被赋予了另外一层新的意义,因而镜中之像延伸为一种更为复杂的、更不可捉摸的、更虚幻的象征性意义。像毕加索的《镜前的少女》就会使人不断地质疑“我是谁”的问题。镜中的我是真实的我么?“我是谁”的问题不仅是哲学家一直苦苦追求的,也是艺术家们不断努力进行探索的。艺术家不断创作不同的艺术形象以此来衡量和判断自己在世界中的所处位置,并试图通过镜像探寻自我存在的价值,试图在“镜像”中寻求一种个人对宇宙理解的新模式。

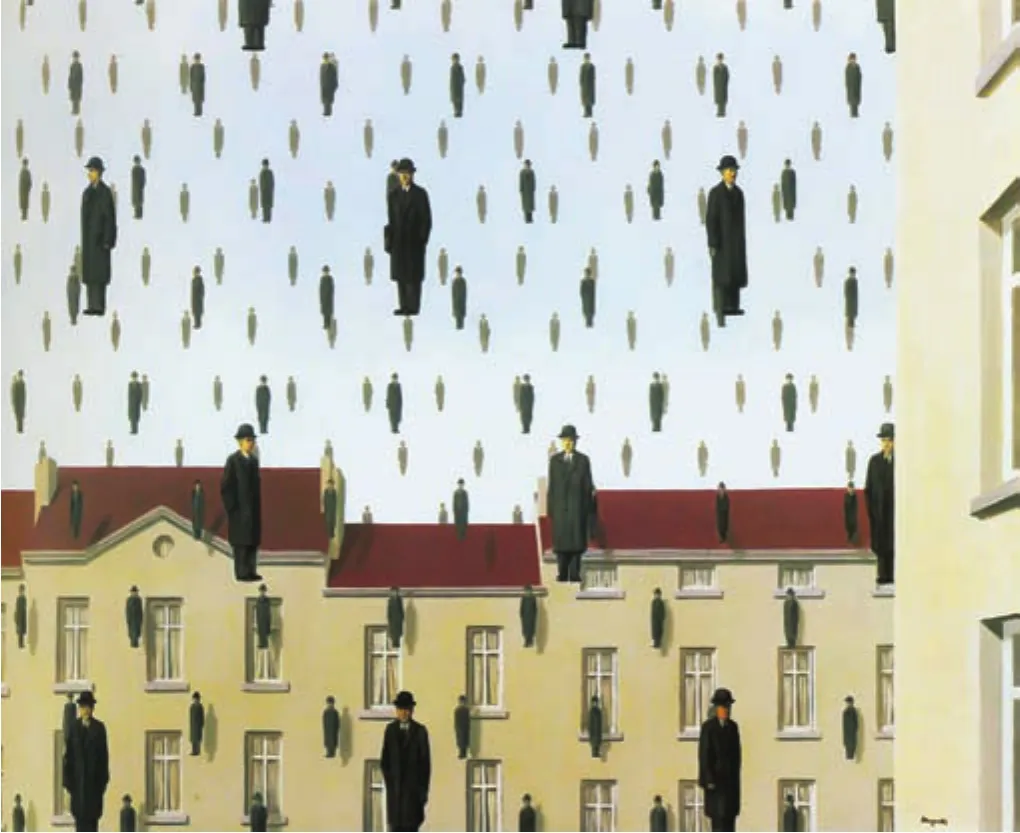

雷尼·马格里特《宝山》布面油画80.7×100.6cm1953 年作墨西哥德尔帕拉西奥博物馆藏

雷尼·马格里特:《宝山》

1924年,法国巴黎开始了超现实主义的艺术运动。雷尼马 格 里 特(ReneMagritte,1898-1967)是超现实主义画派中的重要一员。他的绘画中含有“镜子”意象的作品不在少数,比如《危险的联系》、《不可复制》、《错误的镜子》、《宝山》。

在《宝山》这幅画中,“镜子”的实体并没有出场,并且,我们也无法像欣赏《错误的镜子》那样在作品名称中找到任何有关“镜子”的蛛丝马迹。那么这幅画与镜子的关系又是从哪里体现的呢?

其实,画面中虽然没有在场的“镜子”,但其中众多的相似的男性是无形中镜喻的体现。镜像本应是“本我”形象的机械复制,从这层意义上说,镜子是不会撒谎的,但在艺术家的笔下它们呈现的有时却不是“本我”。《宝山》中相似男人的复制品从天而降,有一种神秘感和隐喻感。这是“镜子”图像在现代绘画发展过程中表现出的新变化,也是其中的一种特殊的、有意味的表现形式。

(文章摘编自知网:王赟平《镜中的秘密_解读西方绘画中的镜子》、王静《油画中镜子的图像学研究》)