日本都市再生制度研究

2018-09-14孔明亮

孔明亮

马 嘉

杜春兰*

城市病是由于人口、产业、交通运输等过度集中、规模过大所导致的交通拥堵、环境污染、住房紧张、能源短缺、贫困分化等问题,世界各国的大城市在发展过程中都遇到或正在经历这一阶段[1-2]。新中国成立以来,我国城镇化发展和城市建设取得巨大成就,北京、上海等地跃居世界一线城市[3]。在联合国发布的《2016年世界城市数据手册》中显示,上海以2448万人位居第3位,北京以2124万人位居第6位,2016年至2030年的人口年增长态势虽已不及21世纪最初的15年,但仍将以1.6%及1.9%的年增长率持续扩张[4]。为解决城市发展过程中产生的资源、环境、生态、基础设施等方面问题,2017年3月住房和城乡建设部发布《住房城乡建设部关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》明确要求全面推进“生态修复、城市修补”治理城市病问题,推动城市转变发展方式,改善人居环境,打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市[5]。

而我国东海的另一侧,日本东京以3814万人口继续作为世界上人口最多的城市,大阪也以2033万人位居第8位[4]。日本的高速城市化发展已结束于20世纪80年代,拥有一定城市更新、城市活性化的经验教训,其城市再生政策也已开展将近20年。本文通过对日本城市再生制度的产生、内容和进展进行系统性调查与总结,期冀对我国城市双修工作提供有意义的参考。

1 日本都市再生制度的产生与发展

日本工业和经济的高速发展始于1954年,城市化建设随之快速展开。然而,城市的发展扩张逐渐超出规划的控制能力,空间的无序化和景观的杂乱化问题日益深化[6]。1973年全球爆发第一次石油危机,日本经济陷入混乱,随之结束了为期19年的高度经济成长期。此后城市发展进一步减缓,加之1991年日经济泡沫破裂,导致其经济大幅倒退并持续萎靡不振,地价下滑得不到改善[7]。除此之外,日本的城市还面临灾害脆弱性、国土利用不均、慢性交通堵塞、大都市负面遗产、少子高龄化、信息化发展引发经济产业变化等诸多问题。

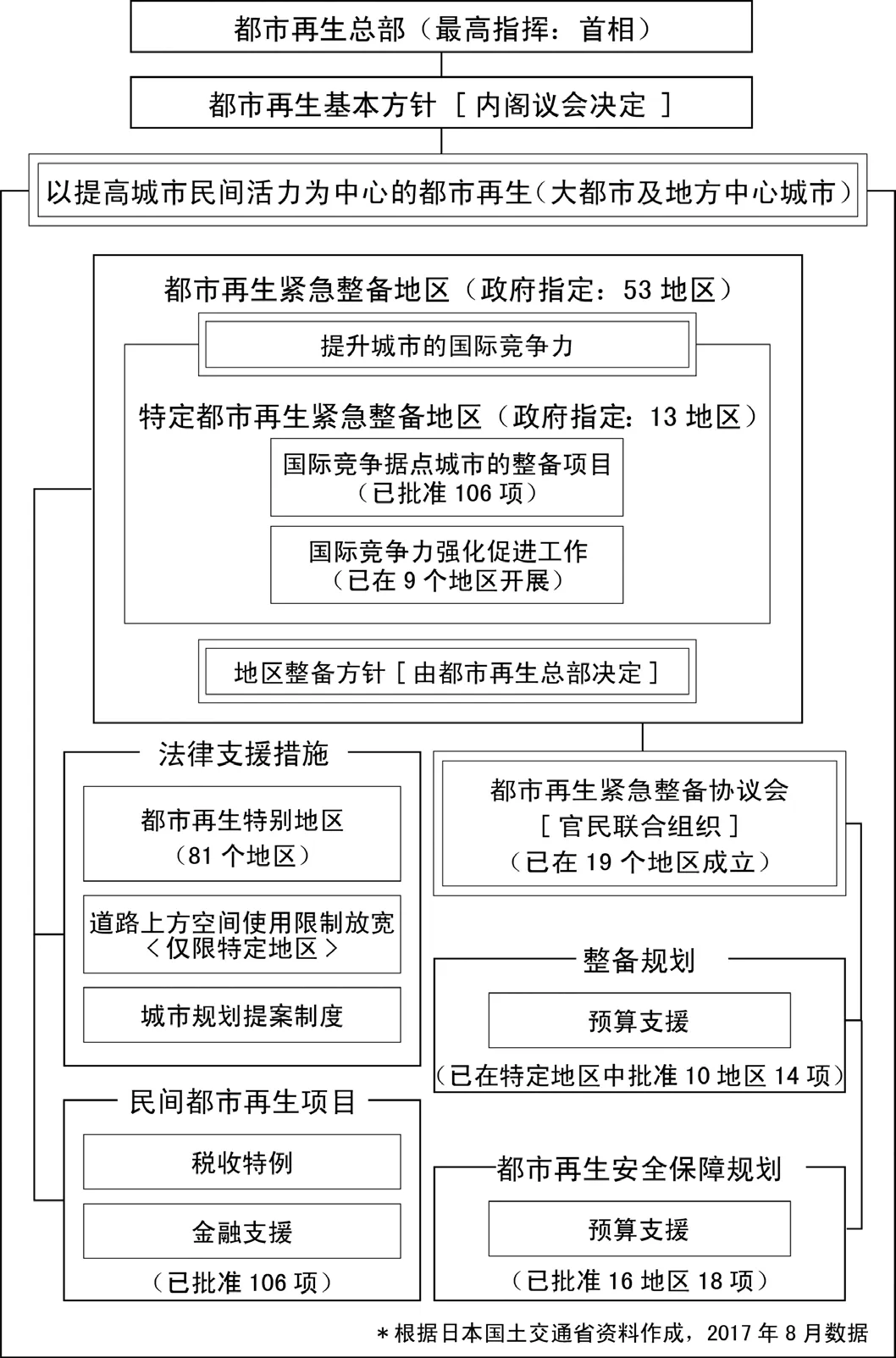

图1 日本都市再生制度的框架体系(根据参考文献[12]绘制)

1.1 日本都市再生制度的产生

在长期持续的经济不景气、社会环境变化、城市和产业急需结构调整等综合背景下,2001年3月9日,当时日本最主要的3个在野党(自由民主党、公明党、保守党)联合提出《紧急经济对策》,内容包括21世纪型城市建设计划、为推进计划设立都市再生本部、确保实施资金、开展生态都市建设等方面内容。同年4月,政府正式公布该对策,5月在内阁设立都市再生本部及专属事务局,并由首相担任本部长,即最高指挥。由内阁官房长官、地方再生担当大臣、国土交通大臣担任副部长,上述以外的国务大臣担任部员[8]。自此开始,以都市再生本部为主导制定基本方针和政策政策法规,在全日本范围内展开都市再生活动。2001年6月,公布《有关都市再生项目的基本宗旨》提出“都市再生项目”的概念,旨在为再生活动提供核心行动方针[9]。2002年4月成立《都市再生特别措施法》,并由内阁会议决定都市再生的基本方针、都市再生紧急整备地区、相关规定、审核制度及经济支援、纳税特例等内容。

1.2 日本都市再生制度的理念与目标

都市再生的基本方针[10]明确了都市再生的基本意义在于应对急速信息化、国际化、少子高龄化等社会经济形势变化,提出提升城市作为国民生活、经济活动、国家活力、生产力源泉、国际竞争据点的活力与魅力。并从传承历史文化、打造宜居城市、为后代建造可持续发展的国际化都市等角度出发,制定以下5点作为都市再生的目标:

1)控制城市扩张,向集约型城市转换;

2)减少抗震能力差地区、慢行交通堵塞等“20世纪的负面遗产”;

3)创造具有国际竞争力的城市、安全美丽宜居城市、可持续发展型社会、自然友好型社会等“21世纪新型都市”;

4)正确评价城市资产价值,应对将来发展合理运用;

5)完善城市承载先进产业活动和人民生活的功能。

可见日本政府将此后的城市建设重点定位于提高国民生活品质、增强经济活力两方面,旨在通过推进都市再生创造舒适的生活环境,进而增加城市魅力、引进资源和人才、提升产业的国际竞争力。此外,基本方针中还提出了“效率重视”和“民间重视”2个构造改革关键词[11]。效率重视,即将人力、财力由低效率领域向高效率领域转移。城市聚集了人、产业、活动等各种资源,其经济生产的高效率性毋庸置疑,通过向城市投资达到增强城市活力带动社会经济回升的效果。民间重视,即民间力量能够达成的任务全部交托于民间进行。由于日本土地具有永久居住权和使用权,且城市中8成是民间建筑,因此提出城市的再生需要由民间力量主导,由政府作为支撑。

1.3 日本都市再生制度的发展

随着都市再生制度的实施与发展,呼应都市再生的基本目标,相关规定制度也得到进一步完善。在经济政策方面,建立《城市建设补助金制度》(2004)和《民间都市再生整备项目的认证制度》(2005),对于城市建设补助对象地区进行经济支援和纳税特例。在重视民间力量方面,为促进民间主导的城市再生建设,设立都市再生整备推进法人(2007),将民间都市再生实业计划的认定期限延长至5年。

其中,对我国城市双修工作具有参考意义的政策制度有生活环境、城市定位、防灾避险、城市扩张等方面内容。如在建设宜居生活环境方面,为完善居民步行空间、保障行人权益,建立《步行网络系统协定制度》(2009)。在打造国际化都市方面,为增强国际竞争力,建立《特定都市再生紧急整备地区制度》和《都市便利性增进协定制度》(2011)。在应对自然灾害方面,为提升防灾功能,建立关于都市再生安全保障计划及都市再生安全保障设施的协定制度(2012)。在控制城市无序扩张方面,为支援各级行政单位进行紧凑型的城市规划,建立“立地适正化规划”相关制度(2015),通过城市总体规划对居住、医疗、福祉、商业、公共交通等城市功能进行合理分配,建设紧凑型系统型城市[12]。

我国在城市双修工作过程中,可以实时地对开展情况进行系统性的统计和调查,对所取得的成效进行客观的分析研究与评价。联合相关部门在针对成果和问题进行基础研究论证的同时,客观掌握城市发展演变动态,及时把握趋势并预测问题,完善相关制度建设。

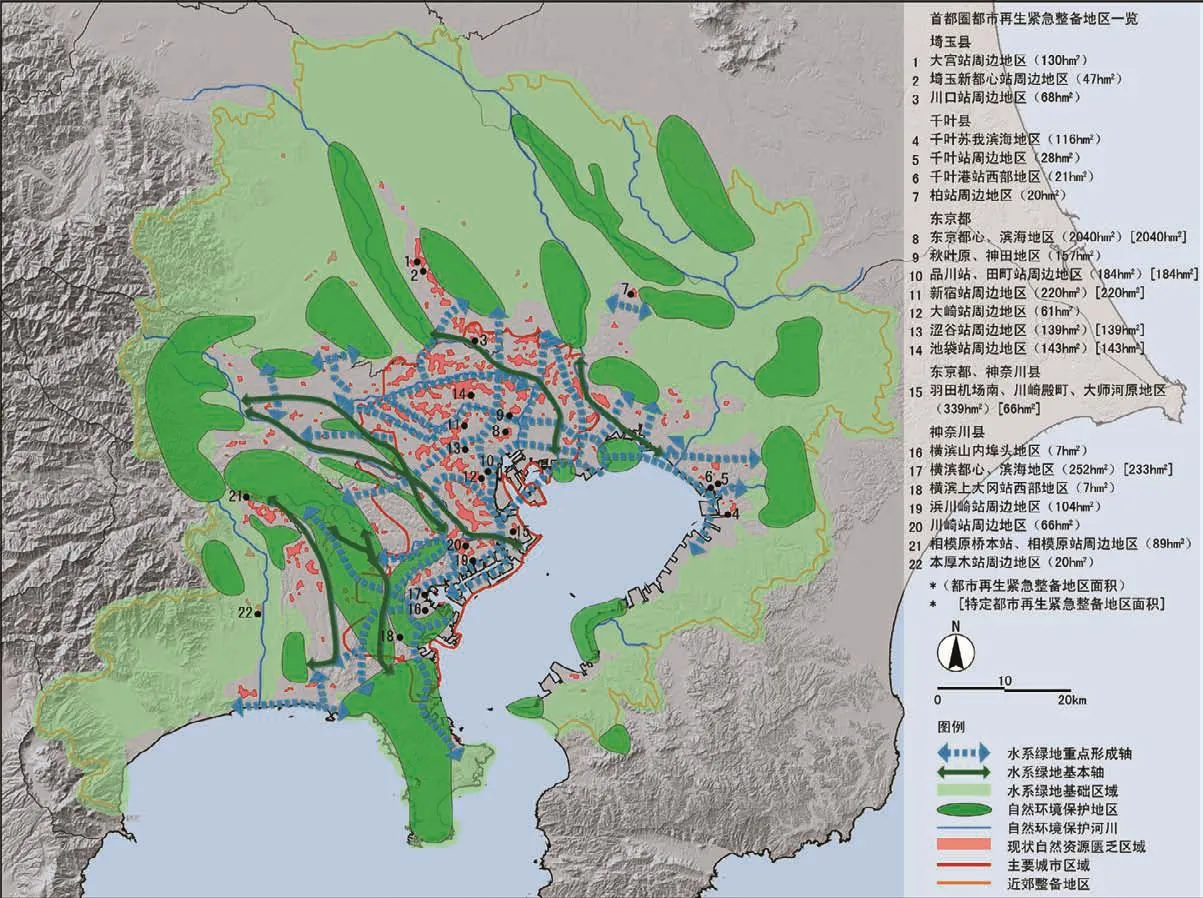

图2 紧急地区和特定地区分布图(根据参考文献[9-10]绘制)

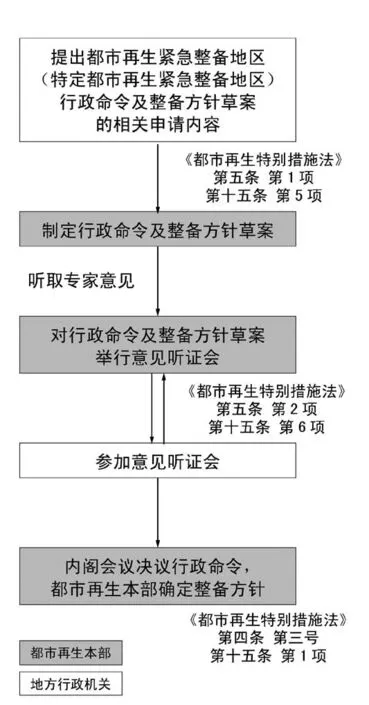

图3 紧急地区的设立流程(根据参考文献[8]作者绘制)

图4 特别地区的设立流程(根据参考文献[9]绘制)

2 都市再生地区

经过15年的发展,日本的都市再生制度已较为完善。基于都市再生总部指定的都市再生基本方针和相关法律制度规定,形成以提高民间活力为中心的都市再生体系(图1)。

2.1 都市再生紧急整备地区

“都市再生紧急整备地区”是由政府行政命令指定的需要通过都市开发事业等手段推进整备工作的重点区域(文中简称为“紧急地区”),目前共有53个地区获批[12](图2)。

2.1.1 紧急地区的设立流程

紧急地区的设立由都市再生本部和地方行政机关为主体开展,以《都市再生特别措施法》作为法律依据(图3)。首先,由地方行政机关向都市再生本部提出制定紧急地区(特定地区的设立流程同样)行政命令及整备方针草案的相关申请内容。本部根据收到的内容制定草案,并向有关专家征询专业意见。之后,会同提交申请的地方行政机关,对草案举行意见听证会。最后,内阁会议决定并发布行政命令,本部制定并公布完成整备方针,完成紧急地区的设立工作。

2.1.2 紧急地区的筛选依据

可预见城市规划、金融等再生措施将集中进行,且急需重点进行城市再生建设的区域之中,将符合都市再生的目标方针并满足以下2点标准的地区设立为紧急地区[12]:

1)近期将要进行城市开发建设,且周边区域的土地所有者的意向、地方公共团体的计划项目中具有城市开发趋势的地区;

2)符合都市再生的目的及方针,对城市整体发展具有影响力,能够成为都市再生的据点,且土地利用转型具有确实可预见性的地区。

2.1.3 紧急地区的相关政策

在紧急地区内,为强化城市的国际竞争力选出具有潜力的区域作为“特定都市再生紧急整备区域”。筛选条件主要以国内外交通便利、城市基础功能完善、经济活动频繁突出等经济及社会活动方面为依据,方面目前已有13个地区被指定(图2),开展了106项国际竞争据点城市整备项并在东京涩谷、池袋等9个地区示范进行国际竞争力强化促进工作。

对于紧急地区还可分别申请法律支援措施、民间都市再生项目、整备规划和都市再生安全保障规划。为促进民间力量的充分发挥,获得国土交通大臣认证的民间都市再生项目,可以获得一定额度的税收减免和金融支援。为提升国际竞争力,19个地区成立了官民联合运营的都市再生紧急整备协议会,获得建设公共公益设施的相关预算援助。为增强大规模地震等自然灾害的应对能力、完善防灾避险功能,申请制定都市再生安全保障规划,获得相关建设预算支援[13]。

由此可见,紧急地区由政府主导,但实施过程着重在政府管理监督下由企业、团体、个人等民间力量为主体,相互协作对城市进行再开发。从草案阶段起介入专家意见,通过听证会进行决议。通过再开发改良城市负面遗产、优化城市基础设施,并通过土地转型刺激城市和产业活力。

2.2 都市再生特别地区

都市再生特别地区(文中简称为“特别地区”)是对都市再生有贡献意义,被认定为需要通过特殊的用途、容积率等控制缓和政策实现合理完善且高效的土地利用的区域。可以对紧急地区中的特定区域进行申请,目前有81个区域获批[12]。

图5 自然环境保护对象(根据参考文献[18-19]绘制)

图6 首都圈水系绿地网络体系(根据参考文献[18-19]绘制)

2.2.1 特别地区的设立流程

特别地区审核评定由所属城市政府审核设立,不同于紧急地区的由再生本部审查。设立方式主要可分为,基于《都市再生特别措施法》提案制度由企事业单位制定规划案审核批报的提案指定,以及各行政单位制定再生规划的通常指定[14-15]。2013年3月的统计数据显示,当时全日本60处特别地区中,提案指定占主导地位,制定规划44件,而通常指定为19件。其中东京都设立的再生地区最多达到26件,均为提案制定。

提案制定的流程由各行政单位自主规定,以民间组织、企业、所属地区行政机关作为主体,主要包含事前沟通、草案提出、审议讨论、规划案制成、公众查阅、审议会附议、结果公示等步骤,过程中由法律约束程序和法律约束外程序交替进行(图4)。

首先,由所属地区的民间团体成立地区协议组织,拟定城市再开发方案。依照法律规定,制定对城市再生具有贡献意义的社会公共贡献性开发方案,确保再开发案具备社会公益性,并由负责企业会同责任部门进行事前协商。与此同时,地区协议组织对企业提出的方案进行意见调整,协同组织内的企业进行合作调整,反映地区居民的意见并保障居民的利益。意见汇总后,由负责企业正式提出城市规划方案,责任部门进行审议,确立特别地区的城市规划方案。最后,由地区协议组织对城市规划案中社会公共贡献的具体内容进行检查评定。

2.2.2 特别地区的筛选依据

特别地区的筛选依据也由各行政单位自主规定,如东京都从以下部分进行评定:与地区建设方针、城市总体规划相整合、关注环境建设、与城市基础设施建设相协调、积极促进都市再生、设定容积率限度、处理好用途功能、处理应对城市规划必须内容以外部分。其他都市的评定还包含充分考虑当地居民意见、建设成效的可预见性等方面[15]。

由此可见,在特别地区的设立相比紧急地区更为灵活,且民间力量的主导性更加突出。企业、公共团体、居民组成的地区协议组织,三方权益相互协调约束,在开发方案、城市规划方案的提出与确立过程中起到关键作用。一方面,使公众意见有效地得到反应与实施,并避免城市再生导致生活环境质量降低。另一方面,能够在以企业为主导的城市再生中,保障居民和公共利益,避免出现明显的利益偏向。并通过评定审议,筛选能够改善城市结构、完善产业与生活,并且充分考虑生态环境的项目。

日本都市再生地区的设立依据相关法规形成体系,先由政府确立上位的紧急整备地区,再由各行政单位或民间企业、组织申请特别地区。评定标准以都市再生目标为核心依据,重视通过城市中心区域的更新完善土地利用与基础设施建设,通过民间力量激发经济活力,实现都市再生的目标。实施过程重视民间力量的发挥,并形成企业、公共团体、居民相协调的机制,保证项目的公益性和居民利益,控制企业开发建设的无序膨胀。

图7 首都圈远期都市环境基础设施规划(根据参考文献[18-19]绘制)

3 都市再生项目

相比前述以城市建设为主的紧急地区与特定地区,都市再生项目以解决各种都市课题为目标,制定统筹政府和民间、市民和企业等不同主体间都市再生活动的行动计划[16]。

3.1 都市再生项目的筛选确定

都市再生总部关注城市的共同建设课题、政策课题,以及都市再生过程中产生的共通问题、开展过程的各类课题,依据以下2点进行筛选[16]:

1)筛选能够解决城市结构的基本课题或运用崭新方法进行再生活动的项目;

2)从经济构造改革的观点出发,筛选能够促进民间投资、知识活用,或者能够实现土地的有效利用、促进土地交易的项目。

项目于2001年6月14日第一次公布,至今共进行13次决议公布23项。项目内容涉及防灾避险、城市垃圾、科学产业、热岛对策、城市密集区域等方向,其中,风景园林语境下的大都市圈的环境基础设施再生和琵琶湖、淀川流域圈再生项目尤为突出。

3.2 首都圈都市环境基础设施宏观设计

2001年12月,都市再生本部确定包括“大都市圈的环境基础设施再生”在内的3个第三批都市再生项目。2004年3月为推进该项目,自然环境总点检协议会策划公布了《首都圈都市环境基础设施宏观设计》[17]。从宏观且综合性角度出发,制定以东京都为中心的首都圈区域的自然环境建设目标,并以国家为主导联合相关地方公共团体制定未来生态环境的共同目标,以此作为社会各界进行生态环境保护、再生、营造等活动的指导性文件[18]。宏观设计基于自然环境功能的多样性,将提供生物多样性的空间、提供人与自然接触的场所、提供良好的地区特色景观、调节城市环境负荷、防灾避险等指定为首都圈自然环境的基本目标。

为达成上述目标,自然环境总点检协议会对首都圈的自然环境进行定量数据统计,并以1)城市周边的大规模自然环境;2)以城市街区为据点或楔形嵌入城市的集中型自然环境;3)城市中的公园、河川等自然环境;4)湖沼、水田、林地、河川等形态混在的自然环境;5)沿岸地区的自然环境五方面为着眼点,从现有自然环境资源中提取出25个区域和12条河川作为“自然环境保护对象”(图5)。为充分发挥各个“对象”自身的生态作用,通过“对象”间相互作用提升整体生态机能,宏观设计以自然环境保护对象为中心结合周边其他绿地、水系等小规模自然环境,构建首都圈水系绿地网络体系(图6)。

首都圈的远期都市环境基础设施规划则在充实强化水系绿地网络体系的基础上,以现有“自然环境保护对象”为网络中枢元;以现有水系绿地形成面状或现状基本轴,为生物多样性、人与自然环境、良好的景观提供基础;以现状尚未形成规模的环境资源进行重点建设,今后形成新轴线以提升首都圈自然环境品质(图7)。宏观设计的实施根据城市化程度进行区分,并提倡鼓励政府、专家、市民、社会团体、企业等不同主体间的协同合作[20]。

4 结语

日本的都市再生制度始于在经济不振、城市和产业条件变化等原因,重视城市的经济效率和民间团体的参与性于主导性。在制度进行过程中制定法规作为依据,并不断更新相关规定制度完善体系,对方向进行修正确保符合城市发展趋势。其都市再生涉及市民、空间结构、环境、产业、经济等多方面,是一项综合性工作。以经济改革发展为重心的城市更新和以生态保护营造为重心的生态建设双管齐下,在保障城市活力的同时创造清新宜居的环境。而城市的自然生态环境再生保护则从大区域宏观角度入手,而是依托现有环境资源综合考量城市发展和人民需要,制定远期发展目标和社会各界核心行动方针,并鼓励民间力量的参与和发挥。

我国的城市仍处于发展建设阶段,城市双修工作亦处于起步阶段,相关制度法规有必要尽快制定、完善。随工作进展追踪统计成果,对取得的成效进行系统客观的分析评定,及时发现新的问题课题进行解决。适当加强公众参与制度,控制利益偏向,防止难以控制的开发与膨胀,以实现城市建设与再生工作的可持续性及效率性展开。此外,在城市双修工作计划制定过程中,应综合考虑大区域结构建设、人民生活环境营造、城市产业发展前景等问题,并积极考虑民众、企业学校、社会团体共同参与的可能性。