寻访“彩妆重绘”的四川安岳大佛

2018-09-13张星云

张星云

一场网络风波

从地图上看,安岳县县城到事发佛像所在云光村直线距离也就20公里,但我们花了两个小时才到。由国道转县道,再到寨道,山路崎岖,而沿途穿梭其间的大卡车早把路面压得坑洼不平。另外,作为省级文物保护单位,我们一路没有看到任何关于峰门寺或摩崖造像的路标和指示牌,要不是当地文物管理局的工作人员一路给我们指路,估计连司机都找不到这里。

我们到时,当地文物管理员杨国玉已经牵着5岁的孙子站在路边等我们。

杨国玉今年55岁,她就是当地农民。2011年,上一任安岳县文物局局长傅成金来峰门寺摩崖造像安装红外线报警器时遇到了种地的杨国玉。“我家离这佛像最近,所以他们选择了我。说让我当文管员,但我也不知道什么叫文管员。当时他们来到我们家里,说给我点钱。那时候给得少,每个月100块,现在是每个月500块。”杨国玉对记者回忆说,就是从那时起,她被聘为安岳县峰门寺摩崖造像文物管理员。

1993年还未重绘的峰门寺摩崖造像

她没有智能手机,也不上网,因此她根本就没想到自己看管的佛像最近在网上引起了这么大的关注。

杨国玉带着我们向路旁的山上爬,穿过一片柠檬树林,到半山腰时,她突然向左拐,沿着山腰上的绝壁小路继续走。经过一个写着“文物界”的水泥界碑,再往前走几十米,就看到了一座木棚瓦房,棚里便是那座网上爆红的峰门寺南宋摩崖造像。

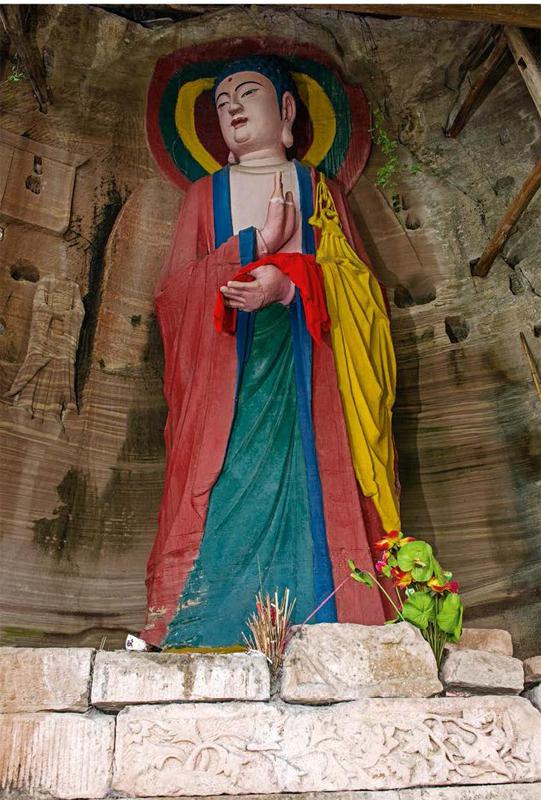

巨大的石窟里,身高5米的佛像立于仰莲台上,头后有圆形头光,左手平放在胸前,右手结印在左手之上,双手都被重修过。而佛像全身则被彩色油漆重绘成了四种颜色,其中外衣是红色,里面的长袍是蓝色,左臂上的牵衣襟是黄色,而佛身皮肤是粉色,头光则由红蓝黄紫组成。木棚横梁上挂满红绸,佛像前方摆着简易的香烛台。

杨国玉告诉我,她平时主要干农活,自己种红薯、玉米。有空的时候,她会到这个山上来巡视一下,没事的时候她就在家听红外线监控警报。文物局把红外线监控安在造像木棚的房梁上,如果有人走近木棚这个区域,她家里的警报就会响。这里没有游客。只是每月初一和十五,山顶的峰门寺有庙会,会有十来位香客下到佛像这里烧香。过年的时候,来烧香的人会多一点。

1995年,正是这座峰门寺的守庙老人刘财权找人用油漆重新涂了庙里的塑像,又带着工匠下到山腰重涂了那尊南宋摩崖造像。峰门寺的会首告知,3年前,守庙老人刘财权去世了,他曾经常年守庙住的房间不再住人,香客们换上了新床单和被褥,意在让菩萨累了的时候过来睡觉休息。

谁都没有想到,那次重绘,却在23年后造成了一场网络事件。

8月4日,一条关于四川安岳县峰门寺南宋摩崖造像被重绘的微博,在网络上引起热议。那条微博中,一张90年代画册上的本色峰门寺摩崖造像图片与一张被重绘后用手机拍摄的佛像照片并置,重绘后佛像身上的红蓝黄粉显得格外刺眼。

网民先以为佛像是被当地文物局新近涂绘,于是纷纷谴责文物局。随后安岳县文物局在微博上发表公告回应,称此重绘为23年前民间自发行为所致,时任县文物管理所所长知晓情况后到达现场并制止了进一步涂绘。几天后四川省文物局也发出公告表示,包括净慧岩、玄妙观、庵堂寺、千佛寨等13处造像,均于20世纪80年代末期至90年代初期,被当地群众自发捐资“妆彩重塑”,被当地文物部门制止后再未发现“妆彩重塑”现象。

尽管地方有关部门做出回应,但网民的质疑依然没有停止。一场关于地方文物保护、佛像修复、民间审美等问题的讨论还在持续发酵,当地文物局也依然笼罩在压力之下。

川渝石窟的民间传统

除了被重绘的主像之外,峰门寺石窟壁上还有22尊造像,但均被破坏,大部分无头,且风化侵蚀严重,反而是部分题记依然清晰可见。

安岳县文物局的周永强介绍说,通过石窟壁上的“文师心施钱引三道,契星相事,以绍熙癸丑正月二十一日仗僧表庆”这则装修题记,可以判断这尊造像建于南宋中期。而通过另一则题记“高升场信士陆□□夫妇,发心□□释迦佛金身一□,祈保人□清吉,天運甲辰孟夏日”(□为无法识别的字),可以判断历史上这尊造像曾被多次重绘、培修。另一处名叫“峰门寺”的题记年代更晚更清晰,也记载着当地人捐资重建的功德,后面长长的全是捐助者的名字。

“实际上目前大部分安岳石窟造像的色彩都是明清时期的装銮,造像本身是宋的,但明清时期经历过大规模的装修活动。无论是安岳、大足,还是国内其他很多石窟,都残存着明清时期的民间修复痕迹。只不过你初看时往往觉得明清时期的装修在心理上还可以接受,而无法接受现在的装修,但实际他们都是民间信众的行为。” 北京大学佛教考古博士、现浙江大学文化遗产研究院助理研究员陈晶鑫2011年开始在安岳县待了一年多,以完成自己关于安岳石窟分期的博士论文。那时他便去过峰门寺,也见到了那尊于90年代被重绘的大佛。“通常来说塑造本身是一种功德,但需要大量的人力、物力、财力,而对中下层的信众来说,塑造之后的装修就成了他们表达自己信仰虔诚的主要机会,也就是人们常说的‘塑金身。”陈晶鑫告诉我,在石窟寺考古领域,除了敦煌等特殊情况外,造像颜色甚至都不是研究重点,考古学者往往更关注的是原生的窟龛形制、造像特点和题材组合。

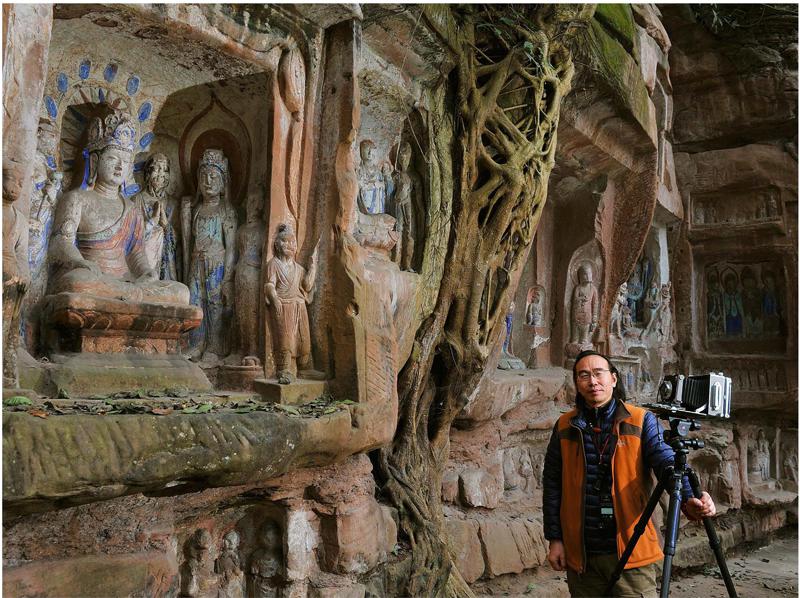

摄影师袁蓉荪,他12年里数十次前往四川省安岳县拍摄石窟

陈晶鑫认为造成造像被重绘的一个主要原因是,安岳地区很多石窟目前仍是当地社群日常宗教活动的主要场所,甚至在2000年以前,民间信众本身就是保护这些石窟造像的主力军。“这在很大程度上是一种历史的无奈,并不是说文物部门没有作为,但在90年代对民众而言他们并不觉得自己错,因为他们千百年以来都是这样的。”

安岳石窟的民间性特点从它诞生之初便已经存在。“道光县志写寺观那一部分的章节中,就专门说到普州安岳跟周边不一样的地方就是宗教氛围特别甚。”安岳县文物局的周永强表示,川渝地区石窟寺摩崖造像的发展史本身也是一个佛像造像世俗化的发展史。从中晚唐开始,“安史之乱”和后来的“黄巢起义”等一系列历史事件使得唐皇室两次入川避难,为四川带去了大量先进的文化和工艺,以及开凿石窟寺的工匠和粉本。中原结束了官方权力背景下进行的大规模石窟开凿史,由此,从广元、巴中经过梓潼,然后的邛崃、蒲江、夹江千佛崖和乐山大佛,再往安岳、大足,川渝石窟以民间自发的方式延续了中国石窟史。

安岳石窟在石窟寺考古中地位极其重要。“安岳石窟可以说是中国中晚期石窟艺术发展历程的缩影,它在初唐跟盛唐延续的是皇家那一套范式风格,然后逐渐至唐宋,逐渐民间化。安岳足以支撑起作为整个川渝石窟体系的中心节点。”周永强说道。

陈晶鑫更是认为从北方石窟到川渝石窟,工匠甚至都有可能是同一批工匠,技术也是相同的,大足石窟就有河西地区工匠造像的题记,只不过时代决定了普遍工艺水平的高低,而财力的多少决定了洞窟开凿规模的大小,北方石窟拥有官方权力背景,财力雄厚,因此石窟规模更大,而川渝石窟的民间背景使得其规模往往很小,分布零散。

财力因素同样决定了四川地区工匠家族的迁徙传承。工匠世家文氏家族最早于中晚唐时期开始在安岳地区修建石窟造像,到了五代,安岳经济衰退,临近的重庆大足地区逐渐富裕起来,文士家族便被请去大足修筑石窟造像,并随后培养出了当地的工匠家族伏氏家族。“在古代宗教信仰就是这样,说到底还是财力的问题。”陈晶鑫说道。

地方文物保护困境

财力问题依然影响着如今的安岳石窟。

即便安岳是目前我国已知的中国古代佛教造像遗址最集中的县,第三次全国文物普查表明此县拥有234处石窟寺、912处文物点、历代石刻造像10万余尊,其中10处国家级文物保护单位,但与隔壁的重庆市大足石窟相比,安岳石窟并没有受到足够的重视。

“无论从艺术成就还是学术价值而言,安岳石窟与大足石窟都是相当的。但安岳石窟分布更分散,每个点体量小,前往的路途也更不方便。简单来说,比如你在大足一天所能参观的石窟数量,在安岳你可能需要花上一个星期,很多游客不会有这样的时间,也不会有这样的意愿。”陈晶鑫说道。

大足石刻目前是5A级景区,并被列入世界文化遗产名录,而安岳县只有一个4A级景区圆觉洞,旅游收入相差悬殊。此外两地文保投入差距明显,大足区每年投入的文保经费有上千万,专门负责文保研究的大足石刻研究院就有上百人。而根据安岳县文物局副局长唐文君的介绍,安岳石刻每年的保护经费只有90多万元。

安岳县上世纪80年代初建立了文物管理所,2000年这里被文化部命名为“中国民间石刻艺术之乡”,文物管理所也由此升级为文物局。但文物局直至今天只有25个人员编制,为了保护管理石窟,做“无米之炊”的安岳县文物局推出了他们著名的“三防”安保措施。“其中‘人防就是我们聘请当地人作为文物管理员,‘犬防就是我们在一些重要文物点使用了狼狗,‘机防就是我们在一些重要文物点安装了视频监控或红外线报警器。”唐文君介绍说,全县目前40多个文物重点保护单位,聘请了70多个文物管理员,使用了近40条狼狗。而这种“三防”的安岳县特色甚至已经被推广到了外县外省。

安岳就像是一个被人遗忘的角落。虽然目前当地文物局有一些简报,但还没有完成正式的考古报告。安岳县也没有专门针对石刻的研究机构,甚至也没有相关保护法律。直到去年,安岳县才有了两个专门的事业单位,计划在县上成立安岳石刻研究所和安岳县博物馆。这两个单位一共5个事业人员编制,目前招到了3人,但都还在筹备阶段。资阳市“人大”去年获得了立法权之后,首部地方型的法规就是《资阳市安岳石刻保护条例》,现在通过了二审。

如何定义保护文物

不少人猜测,此次网络风波之后,在舆论的压力下,安岳县文物局必然会对石窟进行更加严格的保护管理措施。然而,如何保护依然是个问题。

那条微博引起热议后,袁蓉荪是第一批将自己几年前拍摄的峰门寺佛像照片放到网上的人,以证明油漆装彩不是最近发生的事。

他是成都人,以前做美術设计,摄影只是业余爱好。由于喜欢石窟,自2006年起,他开始专门拍摄石窟寺,成了《中国国家地理》签约摄影师。他完成的第一组作品就是安岳石窟。

这12年间,他起码去了安岳几十次,断断续续一直在拍,几乎把这里的200多处石窟都拍过了,2014年在当地文物局的提醒下,他“查缺补漏”般地拍了此次事发的峰门寺石窟。“川渝石窟仍然是最吸引我的,因为与旅游景点式的北方石窟相比,川渝石窟依然与当地百姓生活在一起。”袁蓉荪对我说。

他拍摄的作品不是考古学报告似的佛像摆拍,而是展现石窟与民间百姓的日常关系。

他发现,安岳县高升乡三仙洞明代佛龛和内江市东林寺唐代千手观音依然是当地庙会的主要场所,便在佛像前为当地信众拍了合影。丹棱县双桥镇山川密布,地势平缓之处极少,农民就把丰收的谷子铺在田间唐代小佛龛的空地上晾晒。袁蓉荪拍摄的都是此类场景:洪雅县苟王寨的农民在明代佛龛前放羊,安岳县农民在华严洞避雨打牌。

2007年,袁蓉荪去安岳县拍摄国宝级文物宋代孔雀明王窟,却发现这尊孔雀明王像在一户农民家的厨房里。原来,“土改”时期这座孔雀庙被分给了农户周世夏,孔雀明王所在的殿堂从此成了周世夏家的厨房。“文革”时期,红卫兵们带着炸药包想要炸掉孔雀明王像,却因其身在周家的厨房里而作罢。之后,周世夏索性用柴禾将神像遮盖起来。直到2010年,周家老宅拆除,孔雀明王像终于重见天日,周世夏住上了文物局为他建的新房子,也当上了民间文管员,专门看护孔雀明王像。

被“彩妆重绘”后的峰门寺摩崖造像

12年里,他目睹了“文革”时期“破四旧”后的唐宋石窟残像,也看到当地信众和民间文管员们默默的守护。

卧佛院是安岳县主要的国家级文物保护单位,其巨大的摩崖石刻展现的是释迦牟尼涅槃图。这尊23米长的唐代卧佛造像,是中国目前最早、保存最完整的全身卧佛造像。通常来说,卧佛都遵循佛经,佛头在左边,但是这尊卧佛却依山取势,开凿成了全国独一无二的佛头在右边的卧佛造像。

袁蓉荪第一次去这里是2007年,当时交通还很不方便,他开车到镇上,然后又包了条船在跑马滩水库上航行了一个多小时才到达卧佛院。他看到,佛像前是一大片稻田,村民在空地上晒着谷子,黄桷树下村民跳着敬佛的舞。“自古就是这样,村民供奉着佛祖,佛护佑着忙碌的众生。我特别喜欢这里的感觉,所以去了起码七八次,不断拍摄这里的变化。”

后来他再去卧佛院,却发现当地文物局对这里加强了管理。稻田没有了,变成了荷花池,佛像周边树立起围墙,当地农民被全部迁走,卧佛像前修了一片空空荡荡的水泥大广场,人间烟火不复存在。

“走了这么多地儿,我觉得中国的石窟这些年变化真大,可能比过去几百年的变化还大。先是‘文革时‘破四旧,很多唐宋石刻被打得七零八落惨不忍睹。后来的全民经济潮使许多人没有敬畏之心,疯狂地盗取。幸存下来的石窟很多又作为旅游景点或者文保单位,围墙圈起,老百姓迁走,人与佛再没有那样自然而然、和谐生活的场景,佛像就像被关进了各种各样的笼子里。”

袁蓉荪有时也会疑惑,到底应该如何定义文物修复。“安岳峰门寺石窟当年是装彩,如果钱多一点,也许会用好一点的颜料,甚至贴金,只不过能力有限,但其实这种装彩国家也在做,不過国家用的是贴金。”2008年,由中国文化遗产研究院牵头,敦煌研究院、大足石刻艺术博物馆、北京大学、清华大学等十多家单位共同参与的大足宝顶山千手观音造像抢救性保护工程开启,历时8年,专家们先把观音造像上历经4次修补后的层层金箔全部剥离出来,用纯水、酒精等清洗干净,然后压平,再重新用最接近古法的修漆工艺贴上去。这项工程当时被视为国家文物局的文物保护一号工程。袁蓉荪同样没有缺席,他去拍了脚手架上的工作人员是怎样修复、怎样把金箔剥下再贴上去的。

对他来说,他拍摄石窟的这十几年正好是个短暂的窗口,他所做的就是把握当下的时刻,将这些流传千年的石窟在当下的地理、民俗环境记载下来,形成一个切片,以供若干年后的人们了解。