沈约“四声说”与转读、悉昙关系的再探讨

2018-09-13何良五

何良五

(华中师范大学 文学院,武汉 430079)

一、四声的发现及掌握与转读、悉昙

沈约“四声说”与佛教之关系是学界研究的一大热点,以往的研究往往将四声的发现与四声的运用混为一谈,很难得出恰当的结论。要讨论这一问题,首先要讨论是谁最早发现四声。早前大概有三种说法,即王融说、沈约说、周颙说[1]。近年高华平发表新见,认为四声最早由王斌于宋末提出[2];也有学者反对这一观点[3]。目前学界没有达成统一意见,总的来看,以周颙说较为可信。且不争论这四人到底谁是四声的发明人,有一个规律,就是他们都与佛教关系密切。沈约自不必说;史载周颙“长于佛理,著《三宗论》”[4]731,周颙还是严格的素食主义者;王融也与佛教关系密切,永明年间追随萧子良,多次参加萧子良举行的法会,且有诗作如《法乐辞》传世;王斌“初为道人,博涉经籍,雅有才辩,善属文,能唱导……抚机问难,辞理清举,四座瞩目”[5]1197,可见王斌也精通佛理。再如,齐代僧旻是著名的成实论师,著有《四声指归》。由此看来,四声的发现与佛教的确有一定的关系。

最早探讨四声与佛教关系的是陈寅恪《四声三问》。陈氏认为,中国之所以成立四声之说,“以除去本易分别,自为一类之入声,复分别其余之声为平上去三声。综合通计之,适为四声也。但其所以分别其余之声为三者,实依据及模拟中国当日转读佛经之三声。而当日转读佛经之三声又出于印度古时声明论之三声也”[6]275。此论一出,学界为之震惊,支持者与反对者层出不穷,至今八十年而未曾衰绝,尚无定论。其文章俱在,且学界皆已悉知,兹不赘述。

陈寅恪《四声三问》所提出的猜想确实精辟,但其缺陷在于过分精确地认定四声与印度声明的关系;事实上,现有的材料不足以将此猜想证明到这种地步。另外,以“中国文士依据及模拟当日转读佛经之声,分别定为平上去之三声。合入声共计之,适成四声”[6]276,则完全不符合语言学规律。语言(语音)的形成,是社会性的、自然性的,是超个人、非人工的,不可能由某几个人规定某几种声调,天下人遵从之,这是不科学的。关于这一点,管雄、俞敏的见解是极其独到的。

四声与佛教关系的另一研究热点是,悉昙对四声发现的影响。饶宗颐在否定陈寅恪《四声三问》时,另提出四声发现得益于梵文悉昙的一大创想。悉昙是印度人学习拼音字母的法门,随梵书东传入华。饶宗颐认为“沈谱(沈约《调四声谱》)之反音,乃从悉昙悟得”[9]96。又以“《悉昙章》之特色在每章末句必用‘鲁流卢楼’四音合以切字为纽之三个同韵字,作为句中的助声”,略等同于“沈约《调四声谱》中之配为双声迭韵之四声纽字,大概为反音法之同韵字,借用之以作助声”[9]96,且以声谱中例字亦见于后来悉昙家之书,从而推断“沈氏声谱与悉昙家言有血脉相承之关系”[9]97。

这里略微解释一下《悉昙章》之末句与沈约《调四声谱》中“六字总归一入(纽)”的相似处。《调四声谱》中所谓“六字总归一入”为:

皇晃璜 镬 禾祸和 滂旁傍 薄 婆泼紴

光广珖 郭 戈果过 荒恍侊 霍 和火货[10]5

皇、晃、璜、镬四字声母相同,镬、禾、祸、和四字韵母相同,以“镬”字连接前后三字,故曰“六字”(皇、晃、璜、禾、祸、和)“总归一入”(镬);其它三例皆同。这与《悉昙章》有何相似之处呢?饶宗颐引《悉昙章》之三例如下:

颇罗堕!第一舍缘清净座,万事不起真无我。……鲁流庐楼颇罗堕。

质领盛!第二往心常看凈,亦见亦闻无视听。……鲁流庐楼只领盛。

复浪养!第三署心须屏傥,扫却垢秽除灾障。……鲁流庐楼复浪养。[9]96

鲁、流、庐、楼四字声母相同,同属来母;颇、罗、堕三字韵母相同,复、浪、养三字韵母相同。按照“六字总归一入”的格式,可以排列如下:

鲁流庐 楼 颇罗堕

鲁流庐 楼 复浪养

饶宗颐之说虽极有见地,但稍显简略;近年李广荣《梵语〈悉昙章〉在中国的传播与影响》一书出版,将此研究推进了一步。李书以《大般涅盘经》的翻译与传播为研究对象,藉以描述《悉昙章》在中土的流传与发展。并且考察了一大批僧人对十四音的研究情况,如河西道朗、清河慧观、道亮、法瑶、僧宗、智秀、宝亮、法云、僧旻等人,足见梵文悉昙在中土流播之盛况。又辑录谢灵运、梁武帝对十四音的论述,及沈约、周颙、王融等人对悉昙的了解情况,极具参考价值[11]106-150。

以上从佛经转读、梵文悉昙两个方面论述了佛教与四声的关系,说明转读、悉昙得以促进四声发现之可能;再看沈约与转读、悉昙的关系。沈约早年对佛教的热忱主要集中在竟陵王西邸时期,而竟陵王又是极著名的信佛者。永明年间,竟陵王萧子良多次招致名僧,讲说佛法,“齐、梁二代之名师,罕有与其无关系者”[12]311。这些名师当中,便有一大批“善声沙门”,据学者统计,有僧辩、慧忍、昙迁、普知、道典、超胜等十八人[13]115。这些名僧都洞晓梵声,善于转读,如《高僧传》载释昙迁“巧于转读,有无穷声韵,梵制新奇,特拔终古”[14]501,释僧辩“少好转读,守业与迁、畅二师……哀婉曲折,独步齐初”[14]503。这些善声沙门集于竟陵王西邸,自然会影响萧子良及沈约等人。据《出三藏记集》载,萧子良有《赞梵呗偈文》一卷,《梵呗序》一卷,《转读法并释滞》一卷,另有僧佑所记《竟陵文宣王集第转经记》一文[13]88,都可见萧子良对佛经转读的重视及喜爱。在竟陵王举办的法会中,沈约多次参加,这在其作品中也有体现,如《齐竟陵王发解疏》《竟陵王解讲疏》《又竟陵王解讲疏》。尤其是永明七年(公元489年)竟陵王大集善声沙门,造经呗新声,沈约也有参与。由此可以推断,沈约是知道甚至相当了解佛经转读的。更直接的证据,是沈约《齐竟陵王发讲疏》曰“乃以永明元年二月八日置讲席于上邸,集名僧与第几……演玄音于六宵,启法门与千载”[15]312,所谓“玄音”或即梵呗或转读。

沈约对悉昙的了解,一则通过其对《大般涅盘经》的熟稔和对梵汉文字差异的比较可以推知,二则通过其与周颙的亲密关系可以度得。沈约对《大般涅盘经》的熟悉,见其《究竟慈悲论》一文:

……及涅槃后说,立言将谢,则大明隐恻,贻厥将来。……及晚说大典,弘宣妙训,禁肉之旨,载现于言,黜缯之义,断可知矣。而禁净之始,犹通蚕革,盖是敷说之仪,各有次第,亦犹阐提二义,俱在一经,两说参差,各随教立。……夫常住密奥,传译遐阻,泥洹始度,咸谓已穷,中出河西,方知未尽。关中晚说,厥义弥畅。仰寻条流,理非备足。又按:涅槃初说,阿阇世王大迦叶阿难三部徒众,独不来至,既而二人并来,惟无迦叶。迦叶,佛大弟子,不容不至,而经无至文,理非备尽。[15]154

此处“阐提二义”是指“一阐提不得成佛”与“一阐提亦可成佛”这两种经义。南方初传的《大涅盘经》是法显于印度求得,法显与觉贤共同译出,为六卷本。经云“如一阐提懈怠懒惰,尸卧终日,言当成佛。若成佛者,无有是处”,明言一阐提不得成佛,故时人皆以为一阐提不得成佛。后北凉昙无谶译出大本《涅盘经》(或称 “北本”),共四十卷,传入南京,慧观、谢灵运等依法显本《大般泥洹经》增删润色,译出南本《涅盘经》,共三十六卷[16]406-411。此译本较法显本更为完整,且明言“一切众生悉有佛性”,一阐提亦可成佛。沈约所谓“涅盘后说”“晚说大典”“关中晚说”,皆指南本《大般涅盘经》,可见沈约对南本《涅盘经》非常熟悉;又云“涅盘初说,阿阇世王大迦叶阿难三部徒众”,可见沈约对法显本《大般泥洹经》也十分熟悉。法显本《大般泥洹经》卷五《文字品》、北本《大般涅盘经》卷八《如来性品》第四之五、南本《大般涅盘经》卷八《文字品》,皆是讨论十四音的内容。沈约既熟知各本《涅盘经》,应当熟悉梵文悉昙。此其一。

其二,沈约多次将梵汉两种文字进行对比,说明他是比较了解梵文的。其例如下:

西国密途,厥路非远,虽叶书横字,华梵不同,而深义妙理,于焉自出。[15]147

及像教云末,经纪东流,热坂艰长,寒山峻阻,横书左字,累万方通,翦叶成文,重译未晓。[15]179

“叶书横字”“横书左字”“翦叶成文”等语,说明沈约对梵文有一定了解。当然,这些只是常识性的知识,沈约不见得有多精通于梵文悉昙。另外有一个旁证是,沈约与周颙是极亲密的好友,私交深厚。周颙去世,沈约写有一篇极悲恸的文章,其文曰:“周中书风趣高奇,真情素韵,水桂齐质。自接彩同栖,年愈一纪。朝夕联事,靡日暂违……其事未远,其人已谢。昔之谐调,倏成悲绪,去冬今岁,人鬼见分……痛矣如何,往矣奈何!”[15]142由此可见两人私交之厚。而周颙是“通解十四音”[14]368的,沈约与周颙相交十余年,“靡日暂违”,或从周颙处了解梵文悉昙,也未可知;周颙撰《四声切韵》,沈约撰《四声谱》,或亦与此有关。

以上简要论述了四声的发现与转读、悉昙的关系,又论述了沈约对转读、悉昙的了解,从而间接推断沈约利用四声、提出四声说受到了佛教的影响。当然,文献不足征,此处无法确切论证沈约四声说究竟受到了佛教的哪些具体影响,只能将此推论尽可能证明到合理;更精确的论证,则有待方家。

二、赞呗、转读与诗乐之分离

前辈学者讨论转读与四声之关系时,往往将视野集中在转读佛经对四声发现的影响之上,而忽视了转读佛经对四声之使用所产生的某些影响。有学者指出,“‘四声之目’的发明与四声在文学创作中的应用”[2]20是极为不同的,不能混淆。此诚为的论。那么,在探讨转读佛经与四声之关系时,也应将二者区别开来。由于前人已对转读与四声之发现做过极为深入的探讨,本文便重在讨论佛经转读对四声之应用所产生的影响。其立论依据是,从梵呗之传入到转读之大盛,与中土诗乐分离的情况极为相似;转读这一脱离乐器却具有独特声律美的唱经方式,可能加速了诗乐分离这一趋势,使人们认识到语言声调本身所能形成的美感,并将之运用到诗歌创作之中;转读的某些声法技巧,甚至有可能启发人们制定四声运用的某些特定规则。以下将对此进行证明。

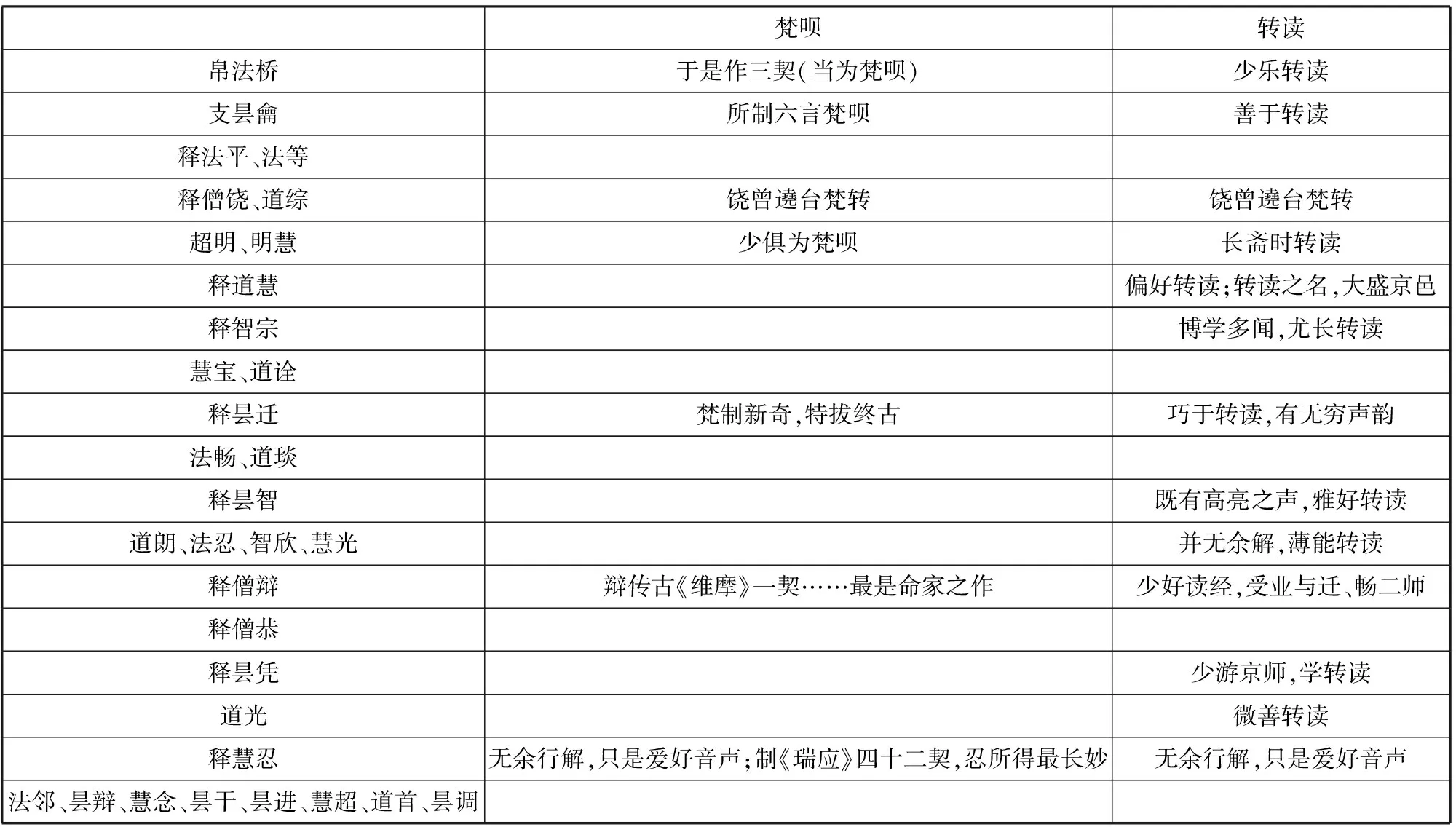

梵呗与转读产生之后,在中土的流行情况是不同的,即梵呗式微而转读大盛。原因在于,天竺“梵响”难以传授而新制经呗较为困难,如释慧皎即谓“自大教东流,乃译文者众,而传声盖寡。良由梵音重复,汉语单奇。若用梵音以咏汉语,则声繁而偈迫;若用汉曲以咏梵文,则韵短而辞长。是故金言有译,梵响无授”[19]507,就是说以梵音咏汉语或以汉曲咏梵文,皆不得协畅;《法苑珠林》亦载曰“呗赞多种,但梵汉既殊,音韵不可互用”[19]1171。“梵响”既难传授,便有新制梵呗者,但也极为困难,如汤用彤曰“后者(梵呗)则以妙声讽新制之歌赞,非颇通音律擅长文学者不办”。纵使有制得梵呗者,如晋之释道安、支昙龠,吴之康僧会、齐之释慧忍等人,但所流传皆为少数。相反,佛经转读却十分兴盛,除建康外,浙左、江西、荆、陕、庸、蜀亦颇流行转读。现将《高僧传·经师》所载诸人条列于表1,略见梵呗、转读流行情况之异:

表1 《高僧传·经师》所载梵呗、转读流传情况

从表1载录情况来看,转读的流行情况是远高于梵呗的。梵呗是更加接近天竺呗匿原貌的,而转读只是中土特有的形式,何以转读能够达到如此盛行的地步呢?这一方面是因为转读较梵呗更为简易,另一方面,则是转读本身具有极高妙的声乐之美。释慧皎曰,“转读之为懿,贵在声文两得”[14]508,即转读解决了梵音重复、汉语单奇的矛盾,既能传达经旨,又能形成绝妙的声韵美;所谓“听声可以娱耳,聆语可以开襟”是也。此处摘录《高僧传》中数句话语,以作证明:

帛法桥,中山人。少乐转读而乏声。每以不畅为慨。于是绝粒忏悔七日七夕。稽首观音,以祈现报。同学苦谏,誓而不改。至第七日,觉喉内豁然,即索水洗漱云:“吾有应矣。”于是作三契,经声彻里许,远近惊嗟,悉来观听。尔后诵经数十万言,昼夜讽咏,哀婉通神。[14]497

释僧饶,建康人。……每清梵一举,辄道俗倾心。寺有般若台,饶常绕台梵转,以拟供养。行路闻者,莫不息驾踟蹰,弹指称佛。[14]499

“远近惊嗟,悉来观听”“行路闻者,莫不息驾踟蹰,弹指称佛”,概见转读声韵之美。更有甚者,《高僧传》载释智宗之转读能使“睡蛇交至”[14]501,释僧辩之转读能使“群鹤下集阶前”[14]503,释昙凭之转读能使“鸟马悲鸣,行徒住足”[14]504,鸟兽尚且如此,“况乃人神者哉”[14]508。

如前所述,梵呗是被之管弦而入乐的,转读则只是人声口诵,不入乐的。梵呗向转读的演变,其情况颇类似于诗之分离于乐。关于诗歌音义之关系,朱光潜有较为精辟的见解,他从诗歌音义离合的角度,将诗歌的进化史分为四个阶段:有音无义时期、音重于义时期、音义分化时期、音义合一时期。由汉魏之乐府至于古诗之形成,则是“音重于义”转入“音义分化”的时期[20]20。以朱光潜的观点,则宋齐年间正处于音义分化的时期,也就是诗脱离于音乐,追求“词的文字本身”所具有的音乐美的时期。俞敏有一种比较俏皮的说法,说声乐是诗的拐棍儿(“诗常靠声乐作拐棍儿”);并称赞永明运动积极的一面:“让朗诵诗安排得具备声音美,离开声乐这个拐棍儿!”[21]289对此,朱光潜的说法是:“音律的目的就是要在词的文字本身见出诗的音乐。”[20]200可见,宋齐年间正处于诗乐分离的时期,而沈约正是提倡诗歌声律美的关键人物,他所提倡的以四声制韵的写作方式,正是对“词的文字本身”所具有的音乐美的追求,离开声乐这个拐棍儿。

转读之与梵呗,其情况恰类似于此,转读之兴盛,正是声乐离开器乐而独具美感的典型。转读既盛行于宋齐年间,而永明体的绝大多数提倡者皆受熏于佛教,那么,佛经转读有没有可能启发沈约等人,使他们对人的声音本身产生兴趣并进而追求文字本身声乐的美感呢?

答案是肯定的。确实有这种可能。这里举一个例子,《高僧传》载:

释昙迁,姓支,本月支人。……巧于转读,有无穷声韵,梵制新奇,特拔终古。彭城王义康、范晔、王昙首,并皆游狎。迁初止只洹寺,后依乌依寺。及范晔被诛,门有十二丧,无感近者。迁抽货衣物,悉营葬送。[14]501

释昙迁是齐时极有名的转读僧人,范晔常与之游狎,且交情深厚至此,则必定十分熟悉甚至喜爱昙迁之转读。范晔是较早认识文章声韵美的文人,其《狱中与诸甥侄书》谓:

性别宫商,识清浊,斯自然也。观古今文人,多不全了此处;纵有会此者,不必从根本中来。言之皆有实证,非为空谈。年少中,谢庄最有其分,手笔差易,文不拘韵故也。吾思乃无定方,特能济难适轻重,所禀之分,犹当未尽。但多公家之言,少于事外远致,以此为恨。[22]1830

范晔明了声之宫商清浊,并能“济难适轻重”,欲以此为文,取得声调之和美。然而他所写作的多是公文(公家之言),非诗歌赋作等美文(室外远志),所以其才未能尽用(所禀之分,犹当未尽)。且范晔自谓“耻作文士”“无意于文名”,故其虽对文字声韵有相当的了解和追求,但终究只是略加探求,未能深入。然而,我们还是可以从这一则材料中推断出转读与文字声韵之关系。

相比于范晔,周颙对佛教及文字声韵的探求都更为深切。在沈约、王融、谢眺、周颙诸人之中,周颙对佛教的信仰是最为虔诚的,对佛学义理的掌握是最为深入的,对梵文悉昙、文字音韵的了解也应当是最丰富的。前文已论及周颙详于梵文悉昙,此外,他对佛经转读也应当十分熟悉。永明年间,周颙与文惠太子、竟陵王交好,萧子良举办的多次重大法会,如永明元年召集僧人、设置讲席,永明七年造经呗新声,周颙皆有参与。周颙对文字声韵的掌握,则达到了极为精巧的程度,《南齐书》谓“颙音辞辩丽,出言不穷,发口成句”[4]731,“每宾友会同,颙虚席晤语,辞韵如流,听者忘倦”[4]732。可见周颙对声韵的掌握及运用已经达到极为熟练的地步,仅仅凭借文字的声音就能使听者愉悦,这也就是释慧皎所谓的“听声可以娱耳,聆语可以开襟”。更进一步阅读,可以发现《南齐书》对周颙之描述,与《高僧传》对唱导经师的描述极为相似。如齐瓦官寺释慧重“言不经营,应时若泻。凡预闻者,皆留连信宿,增其恳诣”[14]516,此“应时若泻”便如周颙之发口成句、辞韵如流;“凡预闻者,皆留连信宿”便如“听者忘倦”,由此也可推见二者之关系。

周颙对声韵的了解则非范晔可比,以目前的研究来看,周颙仍是最可信的四声的发现者。但他没有诗作流传,《南齐书》载其一段“言辞应变”,其文如下:

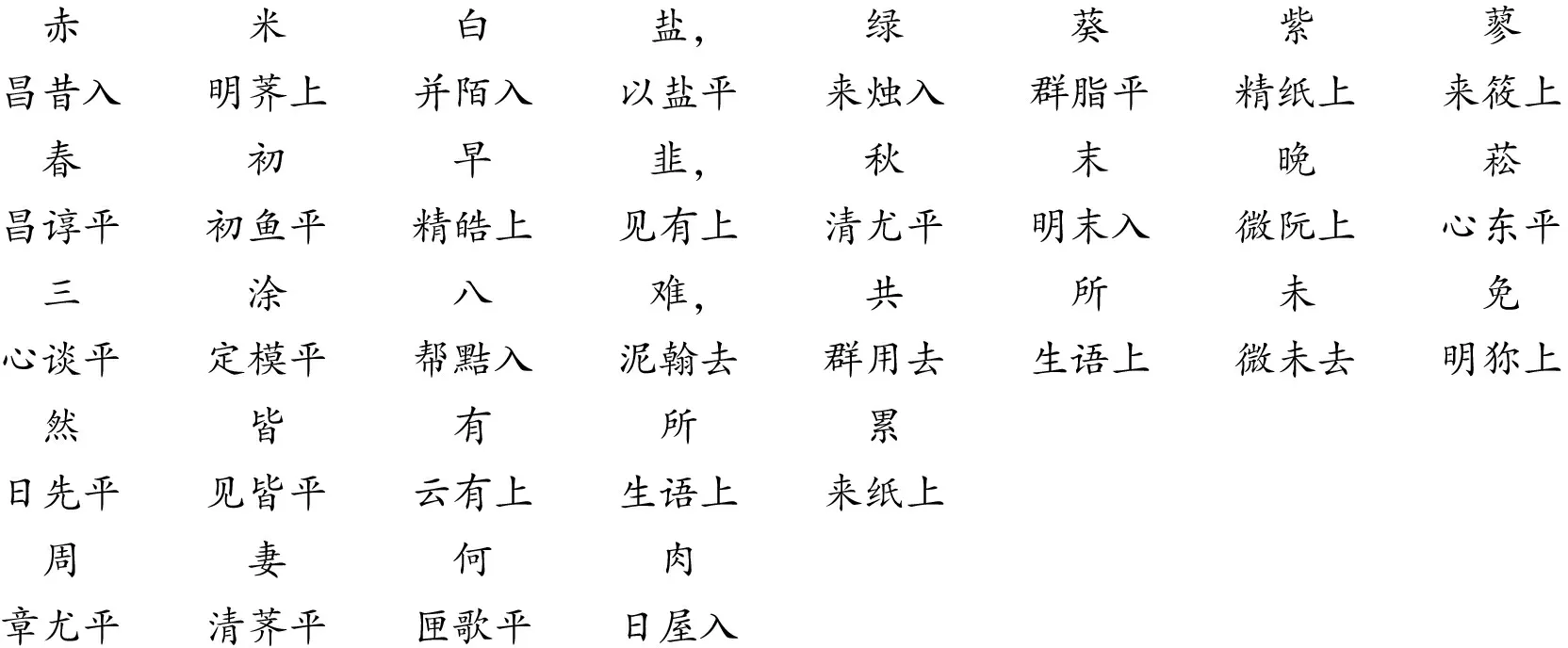

卫将军王俭谓颙曰:“卿山中何所食?”颙曰:“赤米白盐,绿葵紫蓼。”文惠太子问颙:“菜食何味最胜?”颙曰:“春初早韭,秋末晚菘。”时何胤亦精信佛法,无妻妾。太子又问颙:“卿精进何如何胤?”颙曰:“三涂八难,共所未免,然各有其累。”太子曰:“所累伊何?”对曰:“周妻何肉。”其言辞应变,皆如此也。[4]732

这便是周颙“音辞辩丽”“辞韵如流”的例子。其音声的悦耳主要体现在周颙的几句回话上面,我们将其声韵调分析如下:

赤米白盐,绿葵紫蓼昌昔入明荠上并陌入以盐平来烛入群脂平精纸上来筱上春初早韭,秋末晚菘昌谆平初鱼平精皓上见有上清尤平明末入微阮上心东平三涂八难,共所未免心谈平定模平帮黠入泥翰去群用去生语上微未去明狝上然皆有所累日先平见皆平云有上生语上来纸上周妻何肉章尤平清荠平匣歌平日屋入

这些回答的精妙之处首先体现在对仗之工整,“赤米、白盐”“绿葵、紫蓼”“三涂、八难”“周妻、何肉”,分别成对;“春初、秋末”“早韭、晚菘”,分别成对,且连句成对。韵的方面,搭配似不太明显,只“紫”“累”同属“纸”韵,“米”“妻”同属“荠”韵,“韭”“有”同属“有”韵,“秋”“周”同属“尤”韵,虽间隔较远,但也有一种回环往复之美。再将调的分配单独标识出来:

(A)赤米白盐,(B)绿葵紫蓼丨丨丨─丨─丨丨 (C)春初早韭,(D)秋末晚菘──丨丨─丨丨─(E)三涂八难,(F)共所未免──丨丨丨丨丨丨(G)皆有所累,(H)周妻何肉 ─丨丨丨───丨

以平仄来分的话,以第二、四两字为音步节点,这些语句基本上达到了后世律体诗的平仄要求。如ABCDEH都是标准的律句,ABCD都是标准的律联,因此形成高低错杂而循环往返的声律美。这也是周颙辞韵如流,使听者忘倦的原因之一。

周颙之后,我们再来分析沈约的情况。沈约对佛经转读是较为熟悉的,前文已述;沈约与周颙的关系是极为亲密的,前文已述。沈约便极有可能从佛经转读之中、从周颙对声乐美的发现和运用之中,体会出文字声调的音乐美,并将已经发现的四声运用于诗歌创作当中。《宋书·谢灵运传论》中说“五色相宣,八音协畅,由乎玄黄律吕,各适物宜”[15]484,虽仍是以器乐之音比声乐之美,但已强调文字本身的音乐性。刘勰进而倡曰“子建、士衡,咸有佳篇,并无诏伶人,故事谢丝管,俗称乖调,盖未思也”[23]103,即文字可以离开器乐,独具美感。而钟嵘说“古诗颂皆被之金竹,故非调五音,无以谐会。……今既不备管弦,亦何取于声韵耶”[24]22,即言诗歌离开器乐之后便不必讲求声韵,盖其不懂文字本身声乐之美,故俞敏嘲笑他胡涂得连“声乐美和诗里利用的语言声音的美”[21]286都分不清楚。沈约所以推重刘勰之书而轻视钟嵘之书,其原因之一或即在此。

之所以推测佛经转读影响了沈约声律论,还因为此二者存在某种一致性,即它们都强调高低抑扬的原则。《高僧传·经师·论》曰“抑扬通感,佛所称赞”“吐纳抑扬,并法神授”,可见“抑扬”是佛经转读中极为基本又极为重要的原则。葛兆光将佛经诵读法分为几种,“一种是高低音交替相间的诵读法”“一种是洪细音交替相间的诵读法”[25]132,即指此“抑扬”之原则。《高僧传》中所载诸经师之音声,也常常被分为高低、抑扬两种类型,如释道诠“丰声而高调”,释慧宝、释昙智“高调清彻”;而释慧忍“哀婉细妙”,释慧念“少调气,殊有细美”。“高调”与“细妙”“细美”,恰好形成高下抑扬之声。沈约《谢灵运传论》所谓“低昂舛节”“轻重悉异”“前有浮声,则后须切响”,说的就是声音高下抑扬的意思;佛经转读与沈约声律论,其基本原则是一致的。更有甚者,沈约所谓“切响”之“切”,及刘勰所谓“声有飞沉”之“飞”,其词源或即从佛经转读而来。《高僧传·经师》载“道朗捉调小缓,法忍好存击切,智欣善能侧调,慧光喜飞声”[14]502,“切”与“飞”都是转读中的一种声法,沈约、刘勰或即受此影响[26]。若果真如此,则沈约所提倡的声律论受佛经转读之影响尚不在少。

总之,沈约对文字声乐美(诗歌诵读之美)的追求,以及其声律论的具体原则(四声的应用规则),都很有可能受到了佛经转读的影响。但仍是那一句,文献不足征,只能通过现有的材料证明二者的联系,将此猜想推论到尽可能合理的程度,但无法做决定之说。然而这确是一条值得尝试的途径,希望之后能有更确切的成果。