图文涵化:重阳殿壁画图文叙事性研究

2018-09-12吴端涛

吴端涛

(中国艺术研究院 研究生院,北京 100029)

重阳殿,位于纯阳殿后,曾名袭明殿,亦称七真殿,建于蒙古中统三年(1262年),为山西芮城永乐宫现存建筑中最后一座殿堂。殿内四壁有仙传壁画,分布在东、西、北三壁及扇面墙背面,主要记述全真祖师王重阳的生平、传教及度化弟子的神异事迹,可谓“王重阳祖师画传”。画传叙述以时间为轴,按逆时针方向,自东而北向西。据朱希元等人《永乐宫壁画题记录文》编号共49幅,并先后标号1-49。景安宁认为至此还未结束,应接续神坛后壁西侧上部,结束于东侧下部,而神坛后壁中绘三清像左右各三幅,上一下二,共6幅,可标号为50-55,共55幅。①需要说明的是,陆鸿年、王畅安、萧军等人以“关于王嚞的轶事,尚未发现有和纯阳《通纪》相类的重阳故事集”的原因,持重阳画传共49幅的观点,即不包括扇面墙图像在内。笔者采取景安宁的划分方式,认定重阳殿壁画底本为李志常《重阳王真人悯化图》,故壁画应符合55幅的形制,将扇面墙后壁所绘画传故事6幅包括在内,共55幅。但景安宁未将这6幅进行编号,笔者据重阳殿壁画叙事顺序,并考虑到相关道藏文献中的叙事时间先后,最后拟定编号顺序为:《南京升霞》(编号 50),《四子捧柩》(编号 51),《权瘗孟园》(编号 52),《秦渡论志》(编号 53),《重现文登》(编号54),《会葬祖庭》(编号55)。详情可参考:陆鸿年《永乐宫壁画艺术》,《美术研究》1959年第3期,第38页;朱希元等录《永乐宫壁画题记录文》,王畅安校,《文物》1963年第8期,第65、73-78页;萧军《永乐宫壁画》,北京:文物出版社,2008年,第49-54页;景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,2012年,第298-305页。(图1)

就目前掌握资料而言,重阳殿壁画所示仙传故事,文本来源分布广泛,且十分零散,但相互之间形成的整体性不容忽视,且在教派内外影响巨大、流传广泛。其主要包括如下:《金莲正宗记》中七真传记,《七真年谱》,《甘水仙源录》中七真碑文,《历世真仙体道通鉴续编》之王嚞、马钰,《历世真仙体道通鉴后集》之孙仙姑,《金莲正宗仙源像传》之重阳子,等等。根据如上几种重要的道藏文本,笔者将重阳殿壁画所涉及信息进行了统计②详见吴端涛《金元时期山西地区全真教艺术研究——以宫观、壁画及祖师形象为对象》(中央美术学院人文学院,博士学位论文,2014年)之附录2《重阳殿壁画图文分析》。,并就其中所涉及榜题与图像之间关系问题进行具体分析。

一、体现叙事性的重阳殿壁画

图1 重阳殿壁画编号

康豹(Paul R.Katz)定义了永乐宫壁画两种不同类型:无极门与三清殿壁画属于仪式性壁画,而纯阳殿与重阳殿壁画则属于说教性壁画。[1]162-213定义前者基于无极门与三清殿的主要职能,即为全真教举行斋醮仪式,一方面壁画作为活动背景来烘托整个仪式气氛,另一方面壁画中仙真形象也成为斋醮仪式所供奉的神灵对象;而定义后者则源于纯阳殿与重阳殿壁画的内容,即表现宫殿供奉特定祖师个人生活场景以及修道和度化成仙的故事情节。可以说,这种区分具有一定合理性,虽然在界定依据上不同(前者基于职能,而后者则基于画面内容),但主要从受众/道众立场而定义。从画面本身来说,重阳殿壁画主要有人物、山水以及屋木表现,可以被称为“风俗画”,同时又因单个画面之间的联系也可被称为“连环画”。每图上方有榜题,说明图中内容,属于文图并茂的连环画形式。其中不少单个画面包含情节较多,又自己构成一组连环画面——连环画的形式既存在于整体画面之中,又存在于其中一个小场景之中。而如果从作为画传的壁画属性上来看,其可被称为“叙事性绘画”。那么,具有说教性质的连环画传壁画是否为叙事性绘画呢,或者说其叙事性是如何界定的?

目前学界对于叙事性绘画(narrative painting)的讨论虽偶有涉及,理论却并不系统。对于绘画叙事性以及叙事性绘画的概念讨论,在中国美术史范围内,比较重要的研究者有陈葆真、巫鸿等,且内容多集中于汉代画像石等艺术形式。①比如陈葆真《中国汉代和六朝叙事性绘画中的时间和空间》,以及巫鸿《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》中几篇文章对“叙事性”的讨论。台湾雄狮美术《西洋美术辞典》认为,叙事性绘画作为西洋美术史中专门术语,用以指称题材与风俗画大体相似,但含有较强文学性的绘画。赵晨博士论文《汉代画像艺术的“叙事性”研究》中,用以特指可以用来“讲故事”和表述观念的绘画语言和艺术技巧。需要说明的是,显然叙事性这种绘画创作方式在永乐宫壁画中的体现是有源可溯的,并在表现手法上体现出传统的力量。但本文无意将其置入整个美术史发展链条之中,探讨汉至元之间叙事绘画本身所呈现出的变化,而重在揭示已经成为“传统工艺”的叙事手法在全真教这个大的宗教范围下,于壁画中具体展现情况,并致力于为学界提供一个可供具体分析研究绘画叙事性问题的基本范式。综合叙事学理论成果,笔者现提炼出四个可构成叙事性绘画的重要因素,即时间(具有一定的时间跨度)、视角(体现叙事者的话语或态度)、结构(内在于叙事之中的不同事件构成整体)以及空间(叙事空间)。

(一)时间

叙事性绘画强调故事中不同情节之间连贯性,以主人公为不同画面之间的线索与主线。此连贯性多以时间为轴展开主人公活动事迹。法国文学理论家兹韦坦·托多罗夫(Todorov TzVetan,1939~)在《叙事作为话语》中提出:“从某种意义上,叙事的时间是一种线性时间,而故事发生的时间则是立体的。在故事中,几个事件可以同时发生,但是话语则必须把它们一件一件地叙述出来;一个复杂的形象就被投射到一条直线上。”[2]35绘画的局限性决定了一个单幅画面只能表达连贯时间中一个瞬间,但每个瞬间的联合即动作转换的节点,则可以形成一个完整动作序列。

笔者根据重阳殿壁画所绘情节内容及相关几种道藏文本所涉情节,按全真教史发生时间先后整理成线,将重阳度化的几个关键时间节点进行了界定。比如13《会真宁海》成为主要的叙事节点,之前其主要在陕西传教,而发展到13时,其传教正式转入山东。此后直到28《妆伴哥》,主要为度化马钰夫妇的情节,此段可视为王重阳度化全真七子前期,虽壁画中的顺序与各种道藏文本叙述顺序略有不同,但整体上与29及之后有明显差别。而29《长春入谒》开始一直到48《会纥石烈》即西壁壁画止,则重在表现其余五子入道,及携丘、刘、谭、马四子入汴等情节,标志着王重阳度化全真七子后期,也是度化的主要时期。而在六个道藏文本中,此期叙事情节先后顺序也差异较大。49《三师勘符》及扇面墙6幅情节描述,虽《金莲正宗记》、《七真年谱》、《甘水仙源录》、《历世真仙体道通鉴续编》及《后集》、《金莲正宗仙源像传》几个文本记载不多,但从中仍可发现其叙事先后规律性。(表 1)

通过对整个画传故事和相关道藏文献所涉场景对比研究,可以发现三个大的故事节点即13《会真宁海》、29《长春入谒》、49《三师勘符》,其先后顺序可确保整个叙事时间完整以及连贯,个别情节则没有严格按照时间先后展开,反而采取倒叙或插叙方式。比如在度化七真过程中,18《□[汴]梁》在道藏六种文本中均属比较靠后情节,而事实上也应该发生在重阳携丘、刘、谭、马四子离开山东到达汴梁之时,画传中却将其放在度化马钰夫妇系列情节之中。

图2 重阳殿东壁重阳画传视角变化

图3 重阳殿东壁15《分梨环堵》与13《会真宁海》的图像表现,笔者制作

表1 重阳殿壁画与六种道藏文本中度化情节叙事顺序的比较

图4 51《四子捧柩》

(二)视角

从叙事角度看,申丹认为有一个描述角度比较特别,即故事讲述者站在俯瞰角度对故事中人物心理活动,以及生活和社会行为甚至整个故事主旨进行介绍与揭示,对故事进行全景式描述,将故事人物及所处空间一起展现在观者面前。可以称之为全知叙述者。[3]132其通常采用无所不知、无所不在的“上帝视角”对故事世界的一切予以揭示。

故事情节需要围绕主要人物展开。同时,画面需要表现主要人物与周遭人物之间的互动以及人物彼此行为与反应。对此,作为整个画传叙事言说者,其态度就显得格外重要。言说者对画传叙事展开、故事讲述时具体到不同场景视角切换,以及不同场景之间顺序安排都产生影响。具体到叙事角度上,言说者多采取“上帝视角”。

首先全知叙事者以俯瞰角度引领观者(观察者处于故事之内,可被称为“内视角”)。在空间表现中,受到这种全知视角影响,观众视线切换十分频繁。一般情况下,北方宫观正殿坐北朝南,而人们也多据此对位于画面空间中的具体活动。比如重阳殿东壁,组画1场所主视线为上北下南,2、3则将视角右移,东北方向成为正北,从4开始一直到7,忽然对调,西北方向转为正北,12又转为东北(与2、3相同),其中穿插10以及10的后半部分为正侧面的表现,即其西为正北。而后的13、14、15三个场景则更加精彩,13与15采用中线的云气为轴,将马丹阳梦鹤起飞之地所建全真庵与15《分梨环堵》之中王重阳所居之全真庵相互对称,实则一处,而14则从中间的对角线分而为二,右下表示沃雪场景,左上表示“七鱼成蟹”的情节,时间有先后,但观者视角无需转移,以建筑主体西北为正北,只需由下侧移而上即可。整壁自始至终看完则需要视线转换:上(1)—右上(2、3)—左上(4、5、6、7)—左(8)—右(9)—左(10、11)—左上(12)—右上(13)—左上(14、15)。(图 2)

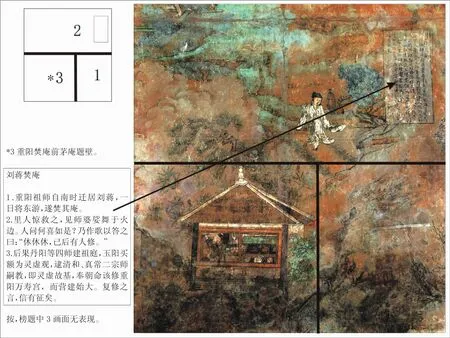

同时,壁画设计者/制作者还对整个故事主旨以及故事人物心理活动、生活和社会行为进行解释,此时,他跳出故事之外,即作为“外视角”。这种全知视角的敘事模式多在榜题中体现。比如10《刘蒋焚庵》,榜题:

重阳祖师自南时迁居刘蒋,一日将东游,遂焚其庵。里人惊救之,见师婆娑舞于火边。人问何喜如是?乃作歌以答之曰:“休休休,已后有人修。”后果丹阳等四师建祖庭,玉阳买额为灵虚观,逮清和、真常二宗师嗣教,即灵虚故基,奉朝命该修重阳万寿宫,而营建始大。复修之言,信有征矣。

榜文述及内容主要由两部分组成。一是对两个场景的描述,即“刘蒋焚庵”和“婆娑起舞”,而“后果丹阳……信有征矣”的论述则起到了画外音的作用。

(三)结构

在重阳殿壁画叙事中,其叙事结构主要由王重阳去山东之前出生、入道(画传第1-12),王重阳到山东后度化七真(画传第13-48),以及王重阳羽化升仙(画传第49-55)三部分组成。三部分之间通过时间接续,以及不同视角转换性描述(榜文)与壁画表现(图像),而成为情节跌宕起伏、前后完满的整体。

然而,在由三部分组成的完整叙事中,其对叙事结构中不同情节设置的重视程度却并不一致。全真教义不是完全依靠叙事情节本身的跌宕起伏来传达,而是重在通过展示重阳祖师在不同空间环境下对某位弟子的度化来完成对信众洗礼。因此,较之重阳诞生、入道以及修道和成道,重阳度化七真无疑是画传故事作用于整个宫观体系的核心事件。这种情节性图像更像是无言的邀请,希望观者(主要是信众)和将要成为信众的百姓,与其中的主人公或其他人物有一个置换,且能在意识清醒情况下,加深对宗教的认识,此可谓“有距离的迷失”。这种“有距离的迷失”,就如森由利亚(Mori Yuria)针对吕洞宾度化时所说的“二律背反”。森氏认为:“在吕洞宾与被他捉弄的人之间包含着二律背反的因素:一方面,没有经历过宗教洗礼的普通人,不能完全享有被度脱的机会;然而另一方面,他们通过吕洞宾留下的奇迹以及他们自身存在的痕迹,最低限度地得到了机会,知道了他们自身存在的世界的确与‘道’相同。”[4]196在重阳殿中,重阳可以与洞宾身份置换,并产生相同效果。

(四)空间

申丹在《西方叙事学:经典与后经典》中对叙事空间进行了分析,其中提到美国叙事学家西摩·查特曼(Symour Chatman,1928~)在《故事与话语——小说和电影的叙事结构》中所提出的“故事空间”(Story Space)和“话语空间”(Discourse Space)两个概念:“故事空间”指事件发生场所或地点,而“话语空间”则是叙述行为发生场所或环境,并指出其中一个值得关注的问题,即故事空间与视角的关系。[3]127-143

在整个画传叙事结构中,可以明确看到不同叙事空间的存在。在13《会真宁海》之前,画传情节主要集中在重阳入道,故事空间在陕西。自13开始,一直到48《会纥石烈》,故事主要为重阳度化全真七子,故事空间主要在山东,包括宁海、登州、浮山、莱州等地。离开山东后主要在河南汴京。

值得注意的是,作为事件发生地点,故事空间可以是真实物质空间,也可以是虚拟场所。[3]135可以说,在画传1-12系列活动中,故事空间多是真实物理空间,比如:重阳诞生之地咸阳(1《诞生咸阳》),被度化修道之地醴泉酒监(3《传受秘语》),甘河镇(4《遇真甘河》、7《甘河易酌》)、南时村(5《南时坐居》、8《躬植海棠》)、刘蒋庵(10《刘蒋焚庵》),终南县资圣宫(9《题壁付图》)、邙山上清宫(11《留颂邙山》)以及华山(12《别河辞岳》)等。

在抵达山东度化全真七子特别是马钰夫妇时,故事空间多是真实空间与虚拟空间的混合使用,特别是出现了虚拟的地狱场景。在画传16-24九组度化故事中,除18《□[汴]梁》表现山东宁海(榜文中提及,图像中无表现)以及河南汴梁(图文中俱有述及)之外,故事都只发生在山东宁海,且宁海全真庵为真实空间;与九组真实空间对应地狱场景则是虚拟空间,其中22《洒净水》榜文中提及炉碳地狱,而在图像中则有两个地狱虚拟空间的表现。(表2)

图5 48《会纥石烈》

故事空间场所性的存在,使得不同故事情节需要在不同场所之间跳跃与切换,而正因为故事情节发生需要依托对应的物理空间,故在情节安排上也必然会影响空间的安排与选择;反之,空间亦可限定情节进一步发展。因此,在一组榜题中,则会仅仅对其中某个场景进行表现。比如,上面所提编号13《会真宁海》与15《分梨环堵》两组画传。在叙事顺序上虽中间还隔着14《沃雪朝元》,在整铺壁画表现中,却是左右相接。在13《会真宁海》中,榜文述及登郡题壁、丹阳怡老亭题诗、怡老亭会真、丹阳建庵四个场景,而在图像中仅表现怡老亭会真(在画面右下)与丹阳建庵(在画面左上)两个场景。而15《分梨环堵》则在图像中表现马钰夫妇携带一子于全真庵门外站立,隔墙而立者王重阳环堵百日于全真庵内。13与15两场景的联系在于13之第4场景“丹阳建庵”与15之“重阳环堵”之地为同一空间——全真庵,只是前者尚未建成,而后者已经竣工。仔细阅读画面就可以发现,两组场景的连接之巧妙在于,若将13之第4场景丹阳建庵中的全真庵,以对角线下移,而将庵的主体置于同一视点的话,则与15中之全真庵正好左右对称。但时间上有先后,前者未建,后者已建成。视角上看前者以西北为正北,后者以东北为正北,故只将15庵门上移,就正好与13庵门成轴对称。这样的处理十分巧妙,既点出了全真庵位置,又实现了同一空间中以视角转移而实现时间变化。(图3)

表2 九组地狱场景中的空间表现

图6 39《投冠蓬海》

在整个故事中具有明显虚构色彩的地狱场景显得另类,但同样具有深意——通过虚构来反衬真实场景的真实性。在此,故事空间不仅是虚构故事中人物和事件的发生地,同时也是展示宗教领袖形象、传达宗教教义的重要方式。显然,本文对此所进行的探讨,寄望于能增进对宗教艺术中图文关系对整个视觉传达系统影响的认识,而这种影响首先通过时间错置,其次是叙事空间设置,并因为有目的地不同时间内容并置,而导致观众阅读图像视角的转变。

二、重阳殿壁画中的榜题与图像:图文涵化

一般而言,在叙事性绘画(纯阳殿、重阳殿壁画)中,形象可以划等于“自然符号”,而在仪式性绘画(三清殿壁画)中,形象往往更多倾向为“习俗符号”。这个论断基于语言对形象的绝对领导作用,而文字大于形象的观念也等级性对应于殿堂设置上:三清殿在前,纯阳殿在中,重阳殿在后。且这种序列里,自前往后,习俗的社会性因素递减,而客观的自然性增加。同时,这种排列方式与道教的宇宙观也是契合的,无言之境以纯仪式性语言来表述,而世俗之境则以自然符号来反映。这是一种直线型宇宙观。仪式性绘画在此被人为神秘化,这种神秘化也暴露了语言的不足,比如三清殿东西两壁两位女性后土皇地祇与金母的身份尚无法确定,起码在图像志层面表述不够明确,其识别涉及文化解码,但在宗教文本语言序列中同样得不到明确对应。在此情况之下的莫衷一是恰恰反证了形象与文本之间中间地带的存在。

那么,在宗教性绘画中,图像与榜题之间又是如何体现出这种相互关系的呢?米切尔(Mitchell W.J.T)说:“文化的历史部分是图像与语言符号争夺主导位置的漫长斗争的历史,每一个都声称自身对‘自然’的专利权。”[5]50对此,可以想到彼得·伯克所提出的图像的三种看法。其中,有人把图像视为“镜子”或快照,而对立方则把图像视为符号系统或套式,第三种方法则反对把双方简单对立,而主张图像的套式像文本一样,过滤了来自外部世界的信息,而不是排斥这些信息。[6]265特别是应用于宗教艺术的分析研究时,单纯地再现性描述与符号性传达都不足以应付在宗教形象发展史中遇到的所有情况。对于宗教图像而言,图像自身的外显形式与其内在主题之间往往并不能严格重合,而甚至背离。可以说,作为更深度意义上的“自然”的宗教教义,其宗教传达离不开图像与文字的双向努力。那么,又该如何具体化认识图像在其中的作用呢?伯克所提出的第三种即图像过滤信息的特征,则为我们提供了新的思路。笔者认为,在图像与文本交互影响中,正体现出一种似文化学研究意义上的“涵化”(Acculturation)状态。①文化涵化作为文化变迁的一种主要形式,是国际人类学研究论坛上的重要课题之一。关于“涵化”这一学术用语,以三位美国人类学家的界说最具有代表性。1936年美国著名人类学家M.J.赫斯科维茨在和R.雷德菲尔德、R.林顿两人合著的《涵化研究备忘录》中对“涵化”下了定义,认为涵化指的是“由个体所组成的而具有不同文化的民族间发生持续的直接接触,从而导致一方或双方原有文化形式发生变迁的现象”。在其1938年出版的《涵化:文化接触之研究》一书中,他又重申了这一定义。在此笔者借助此概念来比喻宗教壁画图像在表述意义世界时,与榜题文字之间相互影响而导致的共同宗教意义生成的关系。笔者借此概念来提出一个思考图文关系的观察视角,准确与否尚期待同道商榷,望批评、指正。

首先,我们可以看到,图像与榜题之间就宗教意义的表达层面而言,可分为图文一致与图文不同两种情况。

(一)图文一致

将榜题中提及场景与图像表现场景做一对比,可以发现,榜题提及场景一般是一到两个,最多可达到四个。其中,仅有一个场景且与图像表现完全一致者占多数。比如:东北壁九个描述地狱场景的度化场面中,17《擎芝草》、20《夜谈秘旨》、21《拨云头》、22《洒浄水》、24《念神咒》五个符合标准;而16《看彩霞》两个场景即拔舌地狱描述及巧度孙氏也均有画面表现;在18《□[汴]梁》的三个场景即离家弃子(画面右下)、寓居汴梁(画面右中)、狱井之灾警丹阳(画面左部)更是全部在画面中得到体现,这种比较少见。

另外对三个场景均有表现的是40《散神光》:金莲堂二人对坐(画面右上);重阳散神光,州人惊呼(画面下部);重阳自写其神(画面左上)。榜题述及四个场景且在画面中全部出现的仅有51《四子捧柩》:丹阳乞钱(画面右下),四子捧柩(画面中),祖师启途(画面上),祖师备饭(画面左下)。(图4)

正因为如上所提及的图文一致,才有了在上一节探讨图文与叙事空间关系问题的基础。但这种一致是基于相对宽泛的概念,即只要与情节表述一致即可。

(二)图文不同

重阳殿壁画中,榜题内容与图像表现尚存在许多矛盾之处,且不在少数。共分为如下几种:其一,图小于文,即图像仅仅表现榜题述及多个场景中的一个或几个,而非全部;其二,图大于文,即图像除表现榜题场景之外,还述及其他场景;第三种情况则比较特殊,即图文不对应,并且除了①单纯的图文不对应之外,还与前两种情况相交叉,或者呈现出②图小于文时兼图文不对应的情况,或③图大于文兼图文不对应的情况出现。当然,这些情况的发生仅限于多场景描述及表现。接下来,辄针对如上所述一一分析介绍。

1.图小于文

榜题述及一个场景,而发生图文不对应的较少。目前仅有两处,即23《起慈悲》对铁轮狱之描绘,对地狱描绘虽相符,但对人物的描绘则不同,文本所指为马钰夫妇,此处仅表现马钰,而无孙不二形象。而在36《立会三州》中,榜题记述重阳立会三州,而画面描绘的仅是三州之一的福山立三光会场景。对此,刘科推断:“因立会形式与规矩均较为一致,而三光居五会之中,故仅画三光作为五会代表。”[7]101这种表现手法可视为部分代整体。

榜题述及两处场景,其中一处图像表现小于榜题所述的比较多。比如:3《传受秘语》之场景一(共2处)邀饮于醴泉酒监中,但见酒监,未表现遇仙及邀饮场景,其画面位置在右下方;在30《长真弃俗》之场景一(共2处),述及长真叩门求治于重阳,被却后宿庵全真的情节,但此情节在图像中并未表现。类似这种榜题述及而场景不表现的还有:34《开烟霞洞》之场景二(共2处),即重阳与丹阳对话的场景;37《呪卤井》之场景二(共2处)中丹阳将井水化苦为甘的场景;41《钓小张哥》之场景二(共2处)中述及小张哥省亲不至的场景;47《然[燃]薪观节》之场景二(共2处),即祖师羽化时,四子立于床下的场景(值得注意的是,此场景的图像表现在扇面墙背面编号为50的《南京升霞》中);48《会纥石烈》之场景二(共2处)中,重阳登郡赠桂树传香诗的场景画面也未表现。(图 5)

另外,榜题述及3处或4处场景,而其中一到两处场景并未表现的,目前发现有3处。其中,29《长春入谒》中,榜题述及3处场景,而场景一“长春入道栖霞”以及二“重阳化丹阳于宁海”,在榜题中均有描述,但画面无表现。而在39《投冠蓬海》中,共述及3处场景,其中,第3处即“太守改桥”在画面未表现。(图6)榜题中述及4处场景,而画面中却有几处并未表现的,仅有一处,即12《会真宁海》,场景一“登郡题壁”以及二“丹阳怡老亭题诗”在画面中均无表现。

在重阳殿壁画中,榜题述及一个或多个情节,而图像仅表示其中某个或几个的现象不在少数。那么,这其中除了部分场景可能并不适合画面表现——比如41《钓小张哥》之场景二(共2处)中述及小张哥省亲不至——之外,其实大多数并不存在绘制技术原因,而是制作者有意为之,其目的是于众多场景中选择其一强化主线,突出主要矛盾。

2.图大于文

图大于文较之图小于文,在重阳殿整铺壁画中出现较少,目前仅有3处。

图9 10《刘蒋焚庵》

图10 北壁西侧度化太古部分:31《度太古》、32《太古传衣》、33《太古传衣》

比较明显的是53《秦渡论志》。榜题中主要述及四子于秦渡镇真武庙前各论其志,此在画面左侧已经有所表现,但画面右端另有三髻丹阳羽化后现身遇仙桥的场景。①因为对于扇面墙背面的图像识读以及区域划定尚不明确,故在此提出画面右侧丹阳现身遇仙桥的场景属于《秦渡论志》之一部分的论题也仅仅是推测,有待进一步讨论。(图7)另外,类似的还有33《太古传衣》,榜题仅“太古传衣”四字,而画面则有两处场景描绘:第1处即画面左侧表现郝太古于马丹阳所建全真庵中谒见王重阳;而第2处即画面右侧图像,据刘科推测,当为太谷前往烟霞洞拜师,王重阳赠予无袖衲衣一事。此外,22《洒浄水》中榜题述及炉碳地狱,图像表现于画面右部,而画面左部表现的则是另一场景,其与榜题所题显然不是一个,画面左侧据其所示鬼卒石板行刑的场景描绘,其内容与隋唐时期所传《太极真人说二十四门戒经》中硙磨碓捣地狱,部分符合。

3.图文不对

(1)单纯图文不对

单纯的图文不对即图像表现与榜文描述无法取得一致的情况,目前发现1处。在画传5《南时坐居》中,榜题共述及2处场景(图8),其中场景二即“南时坐居”,画面表现与榜题相符,其位置在画面左上侧。而场景一即“竹径遇仙”则在画面中并未表现;同时,在画面右上部分却表现有“溪畔二道持签”的场景;而在画面的右下部,则绘有茅庐、二道卧睡、一人门前洒扫的场景。不论是持签二道,还是卧睡二道,均不是王重阳在竹林中所遇仙人,而是其在刘蒋结庵时道友和德瑾与李灵阳。榜题所述主要是金世宗大定元年(1161年)南时村时之事①《七真年谱》载:“世宗大定元年辛巳,重阳祖师年五十。于终南南时村凿圹丈余,封高数尺,以活死人目之,坐于墓中……大定三年癸未,重阳祖师年五十二。秋,填活死人墓,迁刘蒋村,结茅与玉蟾和公、灵阳李公三人同居,即今之祖庭重阳万寿宫也。”,但图像中所示乃大定三年(1163年)重阳自南时村活死人墓出关后,迁居刘蒋村与二人结茅同居,此已经是三年后了,无论时间还是空间与榜题都不符合。

(2)图小于文且图文不对

图小于文且图文不对,意指榜题提及情节并未在画面中全部出现。该情况出现在关于度化郝太古的2处场景中。在31《度太古》中,榜题述及3处场景,场景一“太古宁海卜卦”与场景二“重阳背肆而坐”均未在壁画中表现。这两处却在32《太古传衣》中表现了出来。而场景三“度太古”,榜题提到太古谒见重阳于全真庵,而画面表现太古拜重阳于烟霞洞。与之相对,32《太古传衣》榜题述及场景共2处,其中场景一“太古宁海卜卦”“重阳背肆而坐”在画面有表现,而场景二即“哭谒烟霞”的内容,画面表现的却是郝太古谒见重阳于全真庵,即将编号31与32的内容表现反了过来。

(3)图大于文且图文不对

与之将较,10《刘蒋焚庵》榜题场景的图像表现,则出现图大于文的情况。榜题述及3个场景,场景一“刘蒋焚庵”在画面右下部有所体现,重阳焚庵后里人救火而重阳自己则婆娑起舞的场景在画面右上角有所表现,而场景二关于在故址修建重阳万寿宫之事则画面没有表现,而如前文所分析的那样,在此以叙事的外视角方式进行了补充;而在画面中,除了表现前2个场景之外,在右下部,还刻画“重阳茅庵题壁”情节,该情节在榜题中并没有出现。关于其原因的一个推测是,在表现重阳焚庵之前通过题壁表达其去山东的决心,进而暗示出下一个动作“刘蒋焚庵”。(图 9)

(三)从度化太古的三组榜题及图像看图文涵化

如前所言三种情况体现出,一方面图像并不全部表现榜题述及所有场景,而仅仅表现其中某个;另一方面也可能发生,图像除表现榜题述及场景外还另有其余场景表现。这里,显然还可能发生更奇怪的情况,即图像表现场景与文本描述场景完全不同。这种情况虽然较少,却十分引人注意。

我们注意到,画传第33《太古传衣》中发生了图大于文的情况,但单纯看33并不能发现全部问题,而需要将31《度太古》、32《太古传衣》与之组成一组来分析(图10)。在33《太古传衣》中,榜题仅“太古传衣”四字,画面则有2处场景的描绘,第1处画面左侧表现郝太古于马丹阳所建全真庵中谒见王重阳,此画面是31《度太古》榜题所述而画面未表现之第3个场景,33中第2处场景画面右侧图像表现内容,据刘科推测当是太古前往烟霞洞拜师王重阳,重阳赠予其无袖衲衣,且因为开烟霞洞一事早于郝大通入门之前。所以这样绘制的结果就体现出一个问题,即壁画并未严格遵照时间线索绘制[7]99,也就是说31的场景二表现的正是32《太古传衣》中榜题所述而画面未表现的场景二“哭谒烟霞”。制作者似乎已经认识到了31、32两榜题及图像之间的不一致,于是在33中将两个未表现的并置表现,并以此试图挽回之前在31与32中的因未表现而造成的错误。

景安宁将之归因为榜题本身就存在问题:“第33《太古传衣》题目与第32《太古传衣》雷同,是工匠抄写错误。而工匠也认识到错误,所以榜题框内只写了题目,没有重复抄写叙事文字。”[8]302(图11)如果抄写错误的话,可能其描述的场景就不是郝太古,对此景安宁认为表现的应是王处一。矛盾之处就是,既然工匠在抄错榜题的情况下,为何不改正?而且如果已经意识到榜题错误——本来要表现王处一,却抄成了郝大通——的话,那么为何图像仍按照错误的来表现?景安宁在此归因于榜题书写先于图像绘制的推测也显得有点说不通。[9]254毕竟按常理而言,错字的改正较之图像的重绘是相对容易的,而且画面情节中的表现,较之31《度太古》以及32《太古传衣》,还表现了两处榜题中均没有的情节,即两两对调。(图 12)①本文部分图片来源:图3,萧军《永乐宫壁画》,北京:文物出版社,2008年,第 274页;图4,第344页;图5,第336页;图6,第 322页;图7,第 346页;图8,第282页;图10,第287页;图12,第306页。

图11 《太古传衣》榜题

据此,笔者认为,景安宁认为榜题错误的推测有待商榷,同时刘科所提出的时间线索的打断,也须看到这种时间错置情况在整铺壁画中十分常见。且较在时间上左侧在前、右侧在后。

图 12 33《太古传衣》,左:全真庵,右:烟霞洞

经此,画传第33《太古传衣》就将第31《度太古》、第32《太古传衣》两组图像绘制时出现的失误予以妥善修正(壁画的绘制既然是一批人,那么绘制顺序从左到右以此类推的情况就极为可能)。似乎更重要的一点是,这种巧妙的修正已体现出图像和文字之间相互修正的特征,即榜文中仅标示“太古传衣”,理论上若概念的限制(外延)相对松散,则其所包含内容也就越多。那么,也就可以容许31与32中的错误出现,这样一来,33的具体内容,虽然是榜下无题,但可将31与32题文综合起来,而图像并置又最大化消解了画传第31与32中图与文之间的错误。这种图文相互修正的特点,所体现的正是借助人为(工匠)的力量而体现出的涵化。

之时间错置,似乎33的这种全真庵与烟霞洞并置更值得玩味。考虑到永乐宫之于全真教的重要意义以及王重阳在全真教中的重要地位,重阳的画传壁画榜题书写显然经过仔细斟酌,而壁画绘制也应有严格布局,因此,抄错榜题的情况即便发生也似乎难以容忍。与其说在壁画绘制过程中真有错误发生,毋宁说是在绘制画传第31与32时就已经发生,只是错误的不是榜题,而是图像的绘制。一个可以说得通的解释就是,在31与32榜题无法对调(本来“谒见全真庵”就在“哭谒烟霞洞”之前),且图像绘制一旦完成,将之对调又受绘制技术、花费工时以及生产资料的耗费(或许还可以考虑工期要求)等诸多因素限制的情况下,制作者索性就将这个错误在33里一并予以修正,采取的措施便是将之并列出现。回到33《太古传衣》中,画面左侧与右侧,均为太古跪拜,除了背景其左为全真庵、右为烟霞洞外,右侧赠予无袖衲衣似乎也表明这一次跪拜是更为正式的收徒行为,即

三、图文相互修正所引发的问题

元任士林(1253~1309年)撰《重阳王真人悯化图序》载:

然吾观重阳之为道也,如月在天,如风行水,其神凝,其形化,何往非迹,何往非图,逮云行月移,窍虚风济,其神迁,其道传,何有于迹,何有于图?虽然,道不可见,亦无不见,果且有迹与图乎哉,果且无迹与图乎哉?虽然,易象何为而作也,忘筌忘蹄,必有得是图之外云。①任士林,字叔实,号松乡,奉化人,元武宗至大初(1308年),以郝大挺荐授安定书院山长。此段引文见任士林《松香集》卷四,载陈垣编纂《道家金石略》,陈智超、曾庆瑛校补,北京:文物出版社,1988年,第717-718页。

重阳以仙人身份,因高超道行,其言传身教、行踪影迹都异于常人。这无疑为后世追随者提出了一个难题:其道之高,“何有于迹,何有于图”;然其“道”虽不可见,却“亦无不见”。因此,任士林提出图像在表现这种高道神仙时应该“何为而作”,也就是图像存在的价值。

表3 榜题于重阳殿四壁五面画传中单组图像的位置比较

显然,图像理解应基于图文关系这个大的基调。唐张彦远(815~907年)在《历代名画记》卷一《叙画之源流》中认为:“记传所以叙其事,不能载其容;赋颂有以咏其美,不能备其象。图画之制,所以兼之也。”这说明图画在“存乎鉴戒”的审美认识与教育意义之外,尚有文字描写所不可替代的视觉展示意义。但图画从“附经而行”到“图史并传”①明宋濂《画原》载:“古之善绘者,或画《诗》,或图《孝经》,或貌《尔雅》,或像《论语》暨《春秋》,或著《易》象,皆附经而行,犹未失其初也。下逮汉、魏、晋、梁之间,讲学之有图,问礼之有图,列女仁智之有图,致使图史并传,助名教而翼群伦,亦有可观者焉。世道日降,人心浸不古若,往往溺志于车马士女之华,怡神于花鸟虫鱼之丽,游情于山林水石之幽,而古之意益衰矣。”,“左图右史”的传统延续至今,图像的存在意义从来不敢以单纯满足观感之好的“娱目”为目的,而失去文字意义约束的图像往往被冠以山水、禽鱼、草木之状而失“古意”②明吴宽《匏翁论画》载:“古图画多圣贤与贞妃烈妇事迹,可以补世道者。后者始流为山水、禽鱼、草木之类,而古意荡然。”,或以“奢丽”之貌而动人侈心③北宋米芾《画史》载:“古人论画,无非劝戒,今人撰《明皇幸兴庆图》,无非奢丽,《吴王避暑图》,重楼平阁,徒动人侈心。”,甚或因“淫冶美丽”徒以玩好④清松年《颐园论画》载:“古人左图右史,本为触目惊心,非徒玩好,实有益于身心之作,或传忠孝节义,或传懿行嘉言,莫非足资观感者,断非后人图绘淫冶美丽以娱目者比也。”而陷道德失坠的危险。

宋郑樵(1104~1162年)在《通志·图谱略·索象》中有:“图经也。书纬也。一经一纬。相错而成文。图植物也。书动物也。一动一植。相湏而成变化。见书不见图。闻其声不见其形。见图不见书。见其人不闻其语。”在陆士衡(261~303年)、裴孝源、张彦远等人振臂遥呼下,郑樵以力矫古人重文轻图之弊的姿态,正时刻提醒我们探索图文关系时应对图像持有更多的开放与包容。

重阳画传中呈现出图像(壁画)与文字(榜题)并非单纯互补的关系,两者在意义展示层面往往体现出某种交叉的可能性。在插图中,文字与形象之间一种理想状态下的关系应是相互翻译、相互阐释、相互图解和相互修饰,但现实中两者往往并不常处于一种绝对平衡的状态。这就如莱辛《拉奥孔·两极端》中所认为,画与诗这“两个善良友好的邻邦,虽然互不容许对方在自己的领域中心采取不适当的自由行动,但是在边界上,在较小的问题上,却可以互相宽容”[10]100。而正是边界模糊与态度容忍,使得更多图文在意义层面上的“僭越”行为有了可解释的空间。

因而,当认识到图像自足与局限之间的张力时,才可更清楚地来看待榜题的作用。回到重阳殿壁画上来看,可以揣测,壁画制作者对图像再现较之文字描述的某种局限性是应该早就认识到的。确切地说,图文之间或许并非相互依赖,而分别只忠实于“事实”的某个层面,这个事实是榜题文本与壁画再现绘画情节的原初内容,也是图文两者所力图接近的第一现实。但是,图文之间又在相互印证之外,还相互补充着第一现实所包含的信息,以共同完成这一“事实”的再现。

图文之间不对等性首先表现在所描述的不同时间的打断与并置。值得注意的是,重阳画传虽然由不同内容55组图像共同组成,相互之间衔接却处理得很巧妙。画面通过大量云气以及树木等符号对不同组画进行衔接(而这也为我们反过来断定两组画之间的分野提供了条件)。同时,榜题位置也并未死板地一直出现在画面左上角,或固定于图像中间,而是忽左忽右,处于不断变化之中(其限度在于还是要处在单组图像单元的上半部分,见表3)。

显然,榜题内置于单幅图像单元之内,每个画传单元图像与榜题之间的关系,在图像自足(足以完成叙事内容表达)情况下,榜题可趋向于纯化为装饰性,而与云树山石一起,在画面形式以及整体构图上起到断开与连接作用,即引导观者出入于不同故事画面之内。同时,这种中断与连接也使得整个画传更有节奏感,以吸引观者目光。然而,在更多情况下,它表现为另一端——涉及图像表达的局限性,榜题往往能起到必要的解释与补充作用。同时,这两种情况也可能出现于同一个视觉形象的空间序列之中。艺术家在制作图像时会有意将部分有待于观者或后来人发现的线索巧妙植入图像之中。这种行为被米切尔形象地称为“腹语”,它无疑是有待开发的“宝藏”。

故而,图文之间若出现不相对应的情况就无可厚非。《金莲正宗仙源像传序》在解释为什么在传记之外还要绘像的问题时说:

大道之妙,有非文字可传者,有非文字不传者,此《仙源像传》所以作也……乃图像于前,附传于后,名曰《全真正宗仙源像传》。同志之士览之者,因其所可传求其所不可传,则是书不为无补,若其犹有未备,幸有以教之。①元刘志玄等撰。底本出处:《正统道藏》洞真部谱录类。

综上可知,重阳殿壁画由榜题与图像两部分构成。除去55组场景图像共同构成一个叙事之外,榜题本身也有一套叙事逻辑。壁画的这种双重叙事一方面通过文字(榜题)形成完整的叙事体系,同时又通过图像(壁画)将表现不同时间、地点及情节的单个画面通过有效方式组合在一起,而成为具备完整叙事性的画面。而这个特征也体现出重阳殿壁画的复杂性。这个复杂性就在于图像与榜题之间,虽然大部分是对应的,但仍有不一致之处,且这两个(画面与榜题)看似完全统一的组合模式不时出现分离的状态。因此,在宗教艺术中,图像制作显然是一种有意识的控制行为,而这种控制基于对图像局限性的认识。在此可以进一步推想,显然榜题与图像之间的不一致多被视为一种偶发性行为,两者一致才具有普遍性,但已自觉地意识到其不一致的局限性也是一种控制,而且也正是由两者合力促成了宗教教义的叙事性传达。