三维加速度计测量散打后直拳动作传递顺序

2018-09-11沈学军周田芬高远雾

沈学军 周田芬 高远雾

摘要:直拳是散打中近距离有效得分手段之一。因此对后直拳技术动作进行生物力学分析就显得尤为重要。文章运用文献资料法、实验法对散打运动516个部位进行10次重复后手直拳的三维加速度数据进行处理,分析散打运动贾后直拳动作传递顺序,旨在为散打教练员作参考依据。

关键词:三维加速度计 散打 后直拳 动作顺序

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2018)8—0033—03

1 前言

肌肉激活顺序是指大脑指导身体完成动作使肌肉兴奋的先后顺序,发力传递顺序是指肌肉兴奋以后产生力使身体环节活动的顺序,发力传递速度即环节运动的距离与所用时间的比值,加速度的延时是指不同环节活动有先后顺序,后运动的环节相对于先运动的环节的加速度在时间上的间隔值。

本实验的目的是用三维加速度值量化各部位的发力顺序,肌肉激活顺序是发力顺序的一种客观记录,本研究同样是估计发力顺序。本实验的创新在于用三维加速度计测量散打运动员身体各部位的三维加速度的数值,由各部位三维加速度的数值分析各部位加速度在时间上的延时,加速度是直接和力相关联的物理量,在难以直接测量力的大小和传递的情况下,应用身体各部位加速度的延时来量化估计发力顺序,使教练员散打后直拳的发力顺序从定性上升到定量。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本实验选取上海体育学院的2名男子散打优秀运动员,对其进行10次重复后手直拳的身体16个部位的三维加速度数据进行记录。

2.2 实验仪器

本次实验采用16个Delsys公司的无线三轴加速度计,单个质量15g,尺寸为27mm×37mm×15mm。加速度计的量程选取6g,采样频率选择2%Hz。原始数据输出选用Excel格式的文件,数据中只保留16个加速度计的记录数据,每个三维加速度计的xyz三个轴上的数据分为3列,共计48列的数据,采集时长为4秒。

佩戴位置由上往下分别佩戴在肩部左右各一个,肘部左右各一个,手腕戴手表处左右各一个,左右拳峰各一个,左右髋部各一个,膝关节部位左右各一个,外錁关节处左右各一个,左右足背各一个,共计16个部位。人体自然站立两手自然下垂时三维加速度计的具体佩带位置和方向如表1。三维加速度计的参数及方向如图1,受试者准备动作及加速度佩戴位置如图2。

2.3 研究方法

2.3.1 文献资料法

查阅相关文献,了解已有的研究基础和相关的专业知识。

2.3.2前期工作

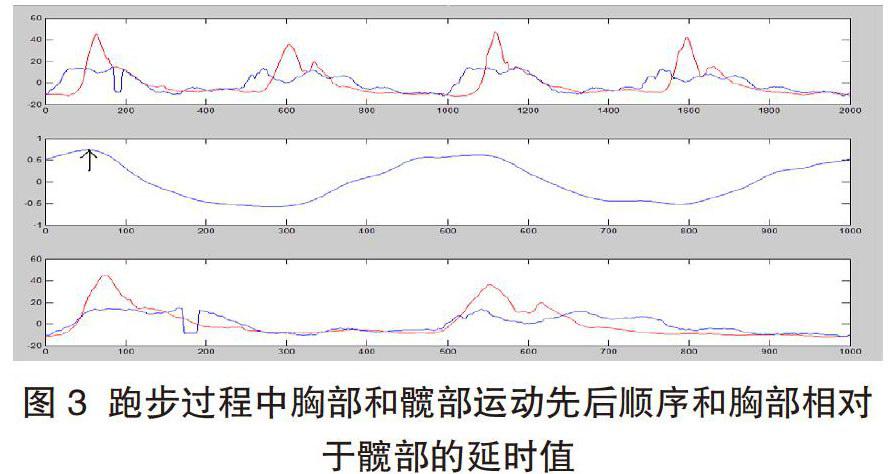

在前期的工作中我们已经熟悉了量化发力顺序的方法。下面举例说明如何用互相关来计算加速度传递顺序及其延时情况。前期工作中我们在一名受试者身上的胸部和髋部位置贴上加速度计测量其在跑步过程中的加速度值的变化。计算出在跑步过程中胸部和髋部运动先后顺序和胸部相对于髋部的延时值。下图3中第一个坐标轴是实验中的跑的胸和腰的2000个数据的总加速度曲线,第二个坐标轴是互相关曲线,第三个坐标轴是互相关系数最大时对应的2组1000个数据绘制的曲线。互相关系数的绝对值最大时的位置是第二个坐标轴中黑色箭头所指部位。红色代表腰部的加速度数据,蓝色代表髋部的加速度数据。这个点的位置是54,代表胸部(红色)曲线向左移动了54个点后两曲线最相似,设备的采样频率为1000Hz,故胸部相对于髋部延时54毫秒,即可计算出加速度传递顺序及其延时情况。我们将运用此分析方法研究散打运动员后直拳动作传递顺序的研究。

2.3.3 预实验

在已有研究基础上进一步进行本实验的预实验,先选择1名散打优秀运动员测量其后直拳身体各部位的加速度值,用matlab7.10.0编写程序对散打优秀运动员后直拳身体各部位的加速度值进行相关性的计算,得出其身体各部位的延时情况,并且根据不同部位的加速度值判断出其身体各部位的运动顺序,分析散打后直拳动作的传递顺序,并总结经验,发现问题为后续正式实验做准备。

2.3.4 正式试验

在预实验的基础上改进问题,选取上海体育学院2名男子散打优秀运动员,对其进行10次重复后手直拳的身体16个部位的三维加速度数据进行记录。

本实验通过16个三维加速度计同时放置在散打运动员身体上的16个部位测量后直拳动作中人体各部位的加速度值的变化,并用相关性计算的方法计算出散打后直拳动作中人体各部位的加速度出现的延时情况,根据不同部位加速度的延时情况推论运动员的发力顺序,比较不同运动员发力顺序的传递情况。

本研究对散打运动员或教练对已知的发力顺序从定性的层次上升到定量的层次。加速度在不同部位的传递顺序有可能成为评价运动员发力传递速度的一个客观指标。

3 结果与分析

本研究通过对散打运动员16个部位在进行10次重复后手直拳的三维加速度数据进行分析处理,数据的具体分析处理结果如下:

3.1 数据的采集

受试者按照前文中所述的方式佩戴好16个三维加速度计,前面放一个带有可闪光的目标位,并用同步器和三维加速度的数据采集盒进行同步,当时实验人员按下同步器,三维加速度计开始采集数据,同时目标位的红灯闪亮,收拾提前以散打的准备姿势准备好,当其看到前方的目标位闪亮时,尽最快速度以后手直拳出拳。动作完毕停止采集数据,时间不超过4秒。

三维加速度设备采集到受试者的一次数据,休息半分钟后,进行第二次测试,以此完成10次测试。

3.2 数据的处理

对采集到的数据我们用Matlab编程软件编写程序对其进行处理,具体的处理过程如下。

3.2.1 求合加速度

将同一加速度计的三个方向的加速度值取几何平均值。如式(1)得出合加速度值。

3.2.2 找到开始活动的时刻点

取合加速度的前端未活动部分的数据的标准差的三倍作为判断该部位是否活动的截止点。如图4蓝线为该部位的合加速度值,红线为前端未活动的80个数据点的标准差的三倍,图中黑色“+”代表该部位开始活动,图中该部位开始活动的时刻点为124.2585。

3.2.3 实验结果

用同样的方法得到16个部位10次实验数据的各个部位的开始活动的时刻点,然后计算16个部位的10次实验的平均值和标准差得到图5。

如图5所示其中我们能够观察到,环节的活动顺序为左足背15,右足踝14,左膝关节11,右髋部10,右膝关节12,左外踝13,左肩部1,右足背16,左拳峰7,左髋部9,左肘部3,右肘部4,左手腕5,右手腕6,右拳峰8,右肩部2,右手腕6。按左右侧分开比较则左侧顺序为左足背15,左膝关节11,左外踝13,左肩部1,左拳峰7,左髋部9,左肘部3,左手腕5。右侧顺序为右足踝14,右髋部10,右膝关节12,右足背16,右肘部4,右手腕6,右拳峰8,右肩部2,右手腕6。

由上数据处理分析可知,无论是光看左侧还是光看右侧,身体环节的活动顺序明显的是从下肢往上肢传递,说明散打运动员下肢先活动然后带动上肢的运动,也印证了散打中“力从地起”的原则,与实际练習中的原则较为相似。并且左右侧进行比较的话发现右侧上肢最后开始活动,说明散打右手直拳的出拳手为了集聚全身的力量前期由其他部分调节活动,集全身力量与右手拳面,直击对手,给对手以打击。

参考文献:

[1]郭平安.对优秀散打运动员后手直拳的运动学分析[J].搏击·武术科学,2006⑶:48-50.

[2]吴瑛,刘海瑞等.我国优秀男子拳击运动员后手直拳击打环节相关肌群的EMG特征及其运动学分析[J].中国体育科技,2012(2):57-62.

[3]于军.右直拳动作的生物力学分析与评价[J].茂名学院学报,2009⑷:71-73.

[4]陈浩.散打比赛中重击头部的研究[D].上海:上海体育学院,2011.

[5]洪优.对我国优秀拳击选手邹市明伦敦奥运再夺冠的技、战术分析[M].上海:上海体育学院,2011.