从莫里森《慈悲》的时间叙述模式看黑人女性的成长

2018-09-11于杰

于杰

(天津师范大学 外国语学院,天津 300387)

1.0 引言

《慈悲》①(AMercy,2008)是托尼·莫里森(Toni Morrison,1931—)创作的第九部小说,小说出版后获得了业界的一致好评,并荣登《纽约时报书评》“2008年度十大最佳图书”的榜单。小说以奴隶制尚未形成规模、蓄奴制刚刚开始的美国集体群像为背景,描写了17世纪80年代白人移民、黑人奴隶、土著女人在北美大陆上的艰辛生活。国内外学者从不同角度阐释过这部作品②,但鲜有论及《慈悲》的时间叙述策略以及这种特殊策略所凸显的叙述主题,笔者试图在这一方面进行挖掘,以期扩大这部作品的批评视阈。

2.0 现在和过去交替的时间叙述模式

《慈悲》这部小说在阅读时难度较大,原因在于莫里森在叙述时序上打乱了事情发生的自然顺序,采用了现在和过去时间交替呈现的方式。这一时间策略与热奈特区分的以回首性前瞻(proleptic analepses)或前瞻性回首(analeptic prolepses)为特点的无时性并不吻合。笔者认为,这种交替式的时间叙述策略是莫里森的一种创造,在过去和现在的穿梭跳跃中没有任何语言上的衔接,只是靠章节进行时间上的切分。在进行具体论述之前,我们首先区分一下小说的故事时间和文本时间。热奈特将 “故事时间”定义为“故事中事件连续发生过程显现的时间顺序”(Genette,1980:35)。根据小说情节,读者可以整理出这样的故事时序:(1)荷兰移民雅各布成为美国的农场主。(2)土著居民莉娜成为雅各布的助手。(3)邮购新娘丽贝卡来到农场。(4)海难幸存者“悲哀”被转送给雅各布。(5)佛罗伦斯作为抵债物送给了雅各布。(6)非洲自由人铁匠帮助雅各布建造新庄园,佛罗伦斯爱上了铁匠。(7)雅各布染上天花去世。(8)丽贝卡卧病不起。(9)佛罗伦斯被派寻找铁匠医治女主人的病,完成任务后却被铁匠抛弃。(10)黑女孩“悲哀”生了一个女儿。(11)农场契约工观察到雅各布死后农场里的四个女人都发生了变化。(12)佛罗伦斯在新庄园的地板上刻下了自己的心路历程。

“话语时间”是指“故事事件在叙述中的‘伪时序’(pseudo-temporal order)”(Genette,1980:35)。作者在小说中会对故事事件进行重新安排,常见的伪时序有“闪回”和“闪前”。《慈悲》话语时间呈现出现在和过去交替的形式。整个故事的叙述用了12个章节,可以分为两部分:奇数章节和偶数章节。其中第1、3、5、7、9、11章节是佛罗伦斯在地板上刻下的故事,讲述自己寻找铁匠前前后后发生了五天的事情,这一部分使用了第一人称叙述,现在时态。第12章也使用了第一人称和现在时态,但叙述者不是佛罗伦斯,而是她的妈妈悯哈妹。根据叙述者人称和时态这一标志,我们可以把奇数章节以及最后一章视为现在发生的事情。偶数章节第2、4、6、8、10章使用的是第三人称叙述声音,分别叙述了农场不同人物的故事与经历,使用的是过去时态,讲述的内容大都是佛罗伦斯寻找铁匠之前发生的事情,根据这一标志,我们把除去第12章之外的偶数章节视为过去发生的事情。莫里森在设计小说情节时,让现在和过去来回穿梭,创造了一种交替式的叙述模式。

在以佛罗伦斯为第一人称叙述的现在发生的故事中,作者采用了顺时策略,从出发寻找、途中见闻、找到铁匠、看管男孩、铁匠归来到惨遭抛弃这一系列经过的书写,讲述了一段对爱情充满希望,为寻爱历尽千辛万苦,被抛弃后伤心欲绝,最终醒悟找回自我的黑人女奴的心路历程。在以第三人称叙述农场里其他不同人物经历的过去发生的故事中,作者并没有按照故事自然发生的时间顺序安排情节,而是以人物为中心,在每个偶数章节里讲述了一个人物的故事,人物出场的顺序是按照他到达农场的先后顺序依次穿插在佛罗伦斯的讲述之后。每一个人物的叙述是一个完整的故事,所有人的故事拼凑到一起就是一部17世纪美洲新大陆庄园的兴衰史,他们的故事生动地再现了美国建国前期蓄奴制的发展以及女黑奴的悲惨命运。

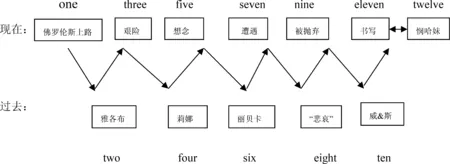

莫里森打破了传统的叙述方式,摒弃了自然时间顺序和单一线性结构,按照人物的重要性依次叙述一个个小故事,在讲述各自故事的过程中没有按照顺时策略,而是依据人物的心理时间安排先后。这些人物并不是平均用力,而是有主次之分,佛罗伦斯五天的寻爱之旅是主线,其他人物的故事是副线。这种情节发展轨迹呈现出“复线”模式,“复线”是俄国形式主义者什克洛夫斯基论述的一种情节类型,通常由主线和副线组成,前者是围绕主人公发生的、并在故事中起支配作用的故事线;后者是贯穿整个作品的次要主人公的一系列事件(胡亚敏,2004:130)。《慈悲》就是由发生在现在的主线故事和发生在过去的副线故事组成,整部小说的叙述方式按照现在和过去交替的复线模式推进。图1与图2分别演示了话语时间和故事时间下的章节推进模式。为了与故事时序中的阿拉伯数字区别开来,笔者使用英文数字代表小说的各个章节,方框内文字是各章节的简要内容:

图1 话语时间下的章节推进

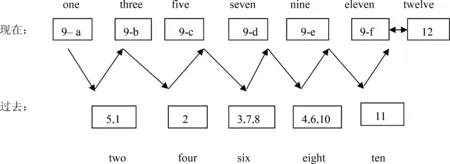

如果按照故事发生的先后顺序序号替换上述方框内的文字,序号为阿拉伯数字,由于发生在现在的故事被切分为六个部分,故使用英文小写字母代表各个部分,参照上文整理出的自然时序,故事时间下的章节推进如下所示:

图2 故事时间下的章节推进

从图2可以直观地看出,莫里森在安排各章节内容时完全打乱了故事时间的顺序。从图1看,莫里森以人物为单位安排他们的出场顺序,每个人物的故事都是大故事中的一个独立部分,在叙述各自的故事时也打乱了自然时序,代之以心理时间,不断地回忆往事,又回到现在,而且各个人物之间的故事中穿插了对其他人物的回忆和看法,形成了一种你中有我,我中有你的格局。笔者认为,莫里森的这种刻意打乱自然时序、以人物为单位、让过去和现在来回穿梭的时间策略是独具匠心的,旨在模糊物理时间的存在,使读者聚焦人物的心理成长,关注黑人女性的生存环境和命运发展。

3.0 黑人女性的成长

《慈悲》中的人物包括四男四女,男性有白人农场主雅各布,来自非洲的自由黑人铁匠以及农场的契约劳工威拉德和斯卡利。女性人物有女奴佛罗伦斯、女仆悲哀、土著居民莉娜和邮购新娘丽贝卡。莫里森在人物角色的分配中,让男人们充当构建情节、促使女性人物成长以及旁观目击的不同角色,主要笔墨用在女性人物的刻画上,尤其是黑人女性人物成长的心理叙述。正如詹宁斯在书评中谈到:“随着雅各布的死亡,农场变成了孤立的女性社区,父系链接中断”(2009:646)。热奈特在叙述时间的讨论中,除了研究“时序”这一概念外,还涉及到另一个概念——时距。时距是根据叙述时间与故事时间之间的长度之比来测量两者之间的关系(申丹等,2010:119)。莫里森使用了将近一半的话语时间讲述佛罗伦斯的五天寻爱之旅以及对母亲的回忆,相当于其他人物的叙述时间总和,而且前者的故事时间远远小于后者,因此佛罗伦斯是小说中最重要的女性人物。莫里森使用慢叙的方式展现了女黑奴的心理变化过程,目的是为了凸显黑人女性的成长。芮渝萍在论述成长小说(initiation story)的叙事动力时指出:作家围绕主人公成长的躁动、环境的考验、困境中的迷惘、顿悟和拯救等经历,组织不同的事件,形成一个个叙事单元。这些对主人公成长产生启发的事件,成为成长小说情节发展必不可少的叙事动力(2007:30)。据此,笔者将佛罗伦斯的心理成长分为自卑-重生-觉醒三个叙事单元。

3.1 遭母抛弃的受伤期

在向铁匠讲述自己的寻爱之旅时,佛罗伦斯以对母亲的抱怨开始:“故事从那双鞋开始。我还是个孩子的时候,始终都无法忍受打赤脚,即使在最热的天,我也总是在乞求一双鞋,谁的鞋都成”(莫里森,2013:2)。但是妈妈坚决不满足女儿的愿望。莫里森一方面指出佛罗伦斯对母亲悯哈妹的埋怨,另一方面在小说反复提到佛罗伦斯被母亲抛弃时的记忆。这里又涉及到热奈特叙述时间研究中的另一个重要概念——叙述频率,即事件发生的次数与叙述次数之间的关系,小说中对母亲抛弃女儿这件事以佛罗伦斯回忆或做梦的方式叙述了七次,这种频率上的重复构成了畸形话语,胡亚敏认为,这种畸形话语与作品的特色或人物的心境密切相关(2004:89)。李卫华将事件重复分为求同和求异。求同的审美效果在于强调;求异则在于突出同一类型的事件各自不同的特性(2013:194)。结合小说的内容分析,这种重复叙述的话语旨在求同,是为了强调美国贩奴历史的罪恶,揭示奴隶制如何导致母亲抛弃女儿,继而给黑人女奴造成了几乎不可治愈的心灵创伤。

3.2 重拾“母爱”、沐浴“爱情”的疗伤期

巴赫金在《小说理论》中谈到成长小说的主要特征时使用了“常数”和“变数”这两个概念:主人公和他的性格是小说公式里的变数,主人公本身的变化构成了情节意义。而在传统长篇小说中担任变数的因素——小说事件,包括空间环境、社会地位及命运等成为了成长小说中的常数(1998:227-230)。《慈悲》中,“母爱”和“爱情”是叙事情节中的常数,而佛罗伦斯的性格变化则成为叙事情节中的变数,与此相关,小说情节得到了再认识和再构建。

佛罗伦斯来到农场后,莉娜对她的关爱缓解了母亲给她造成的伤害,如果说佛罗伦斯是不幸的,被亲生母亲抛弃了,那么她又是幸运的,在新环境里莉娜喜欢她,愿意保护她,给予她缺失的母爱。莉娜亲手给佛罗伦斯做了一双兔皮鞋。丽贝卡曾记得这一细节:“那时她需要鞋,一双合脚的鞋,来换掉包着她两只脚的脏兮兮的破布,而直到莉娜给她做了一双鞋后,她才开口说了话”(莫里森,2013:79)。

佛罗伦斯的开口讲话证明了失而复得的母爱具有强大的感化作用。促使佛罗伦斯对生活热爱的另一个原因是铁匠的出现,他燃起了少女的爱情之火,让她对爱情充满了希冀和憧憬。当铁匠干活的时候,佛罗伦斯总是盯着他的背影看。夜晚铁匠睡觉时,佛罗伦斯竟然偷了一支蜡烛,瞅他睡觉的样子,还不小心被烛火烧了手掌。当丽贝卡把寻找铁匠的任务交给佛罗伦斯时,她幸福地接受了这份辛苦的任务。路途中多次提到她对铁匠的思念和爱慕之情,艰难险阻让她徘徊在死亡的边缘,但是想要见到心爱的人的信念令她无所畏惧,佛罗伦斯认为只有铁匠和自己属于一类人,她希望和铁匠不分开。芮渝萍提到成长小说中通常有“上路”的情节:主人公受到某种物质的、或精神的诱惑,进入一扇不可知的生活之门,他们在盲目的遭遇或考验中获得了意想不到的收获,完成了对人生、自我和社会的重新审视,向着成熟迈进了一大步(2005:3)。佛罗伦斯像大多数青少年一样品尝了爱情的甘泉,这种滋润使她的卑贱变为幸福;然而爱情同时却成为诅咒,当爱情成为她的全部生命时,铁匠却鄙视她的奴隶身份而将她赶走,对佛罗伦斯来说犹如晴天霹雳。

3.3 被爱情抛弃后的顿悟和觉醒期

成长小说中的叙事动力来自充当小说常数的不同事件,这些事件对于主人公的性格变化尤其是认知能力的发展起到了关键性的作用。摩迪凯将成长(initiation)归纳为两种模式:第一种是年轻人从对外部世界的无知到获得某种重要的认识;第二种是获得重要的自我发现,以及对生活和社会的重新调适(1969:32)。芮渝萍指出认知发展是青少年成长的基本内涵,认知能力包括社会认知、自我认知、道德认知、情感认知、智慧认知和环境认知等多方面的内容,这些方面的认知发展构成了成长小说叙事的多样性和复杂性(2007:30)。

莫里森着重叙述了女主人公情感认知的发展变化,其目的是为了构建黑人女性实现自我认知的途径。佛罗伦斯在遭到铁匠无情的抛弃后伤心欲绝,被铁匠痛骂为“没有头脑”、“自愿为奴”,让她惊醒,三个月后她选择了利用书写来释放和改变自己。那么这三个月她是怎么熬过来的,作者只字未提,留给读者足够的想象空间。因此在叙述时距上前后对比非常明显,作者在五天的寻爱之旅中使用了慢叙的策略,用较长的文本篇幅描述较短时间内的故事;而关于佛罗伦斯被铁匠抛弃后的三个月一笔带过,“自我从你身边跑开已经过了三个月了”(莫里森,2013:174)。这属于典型的省略叙述,就是一定量的故事时间跨度的文本篇幅是零。这种叙述时距上的明显对比突出了佛罗伦斯内心的成长,与其怨恨满腹,不如选择宽容,宽容他人就相当于解脱自我。三个月期间,佛罗伦斯一定经历了从悲痛欲死到怨恨愤怒直到选择原谅的这一心理变化过程,莫里森没有把这种心理的变化细节呈现给读者,是为了更好地证明佛罗伦斯找到自我的胜利结果。

读者首先看到的是佛罗伦斯平静的叙述:“别害怕。我的诉说不能伤害你,尽管我做了那些事;而且我保证,我会在黑暗中静静地躺着——也许会哭泣,或偶尔再一次看到流血——但我绝不会再伸展四肢站起来,并露出牙齿。我在解释。你要是乐意,尽可以把我将要告诉你的当作一种忏悔”(同上:1)。在提到铁匠的不辞而别时,作者仍然以一种平静的语气告诉读者:“自从你不辞而别以来,夏天过去了,之后是秋天,而随着冬日将尽,疾病也返回了”(同上:39)。

其次,佛罗伦斯在离开铁匠后逐渐找到了自我,读者看到了一个拥有独立精神的黑人女性,她拥有属于自己的记忆,看待事物入木三分。她这样告诉铁匠:“我一整夜都在走。一个人。没有老爷的靴子,很艰难。[……]不过,失去你之后,我的路清晰了,我一直以为你是我的生命,[……]可我对你而言什么都不是”(同上:173)。“我的路清晰了”这句话中充满了勇气,她大胆地向铁匠承认自己的寻爱之旅是迷茫的、一厢情愿的,她憧憬的二人世界更是毫无意义的,因为她“不会再做梦了”。今后的路将一个人走,不会依靠任何人。

同时佛罗伦斯对铁匠指责自己的“粗野”进行了回应:“瞧见没?你是对的。悯哈妹也是。我变野了,可我还是佛罗伦斯。从头到脚。不被原谅。不肯原谅。不要怜悯,我的爱。决不要。听到我了吗?奴隶。自由。我延续着”(同上:177)。即使被最亲近的人指责为“粗野”而被抛弃,包括自己的母亲和情人,佛罗伦斯宣告自己就是自己,不需要任何人的原谅和怜悯,无论是被铁匠唾弃的“奴隶”,还是他引以为豪的“自由”,在佛罗伦斯眼中都已不重要,她要拥有属于自己的精神自由。王守仁和吴新云也指出“真正的奴役源自内心,佛罗伦斯必须消除‘女人属于男人,为了男人’的观念才可以获取自由”(2009:41)。

最后,佛罗伦斯选择了宽容和原谅,打开了心结,释放了自己的所有负面情绪,使自己得到解脱。佛罗伦斯不仅在情感认知方面实现了对爱情的重新认识,同时对亲情尤其是母爱的认知也实现了突破。作者特别安排在小说的末尾一章让悯哈妹以第一人称的叙述身份进行了诉说,将这种因奴隶制导致的畸形母爱昭告天下。首先悯哈妹告诉女儿自己是怎样来到的美洲大陆:贩奴者来到非洲后,“烧了我们的房子,把那些他们没能杀死的或后来找到的聚集到一起去做交易。我们被用藤条捆绑在一起,转移了四次,每次都有更多的买卖、挑拣和死亡”(莫里森,2013:179)。然后用船把从非洲抢来的黑人运到美洲,很多奴隶在海上运输途中死于非命,然后会被“漂白了的男人”扔进海里喂鲨鱼。那些能够抵抗住长途疲劳饥饿到达目的地的奴隶们会被赶进牲口圈,等待白人奴隶主来“挑货”。其次,悯哈妹告诉佛罗伦斯她是怎样来到这个世上的。“我不知道谁是你的爸爸。四下太黑,我看不清他们任何人。他们夜里来的,把我们三个,包括贝丝,带到了一个晾烟棚里。一个个黑影坐在桶上,然后站起来。他们说他们被要求强行进入我们。完全没有保护。在这种地方做女人,就是做一个永远长不上的裸露伤口。即便结了痂,底下也永远长着脓”(同上:180)。这段叙述向读者昭示了美洲白人在贩奴过程中的罪恶以及女黑奴的悲惨命运,她们除了遭受由于肤色带来的种族压迫外,还要忍受由于性别歧视带来的身体伤害。作为黑人女性是没有羞耻可言的,沦为性工具的精神伤口永远无法愈合。最后,作为妈妈,悯哈妹看到佛罗伦斯身上隐藏的威胁,在自己能力有限的情况下,她选择了一条令女儿及众多人费解的拯救策略,她央求雅各布带走自己的女儿。佛罗伦斯一直都不明白妈妈为什么狠心地抛弃自己,因此怨恨不已,现在她终于找到了答案:妈妈是爱自己的,她不想让女儿像自己当年那样遭受白人的凌辱和蹂躏,所以希望这位看起来有人性的白人能把女儿带走,远离自己庄园主人的淫威。

4.0 结语

非裔女性作家在作品中往往会侧重对黑人女性人物的自我认知和情感认知的叙述,揭示这类人物的内心成长。莫里森在《慈悲》中通过模糊的时间叙述模式,使读者聚焦于人物的心理成长,黑人女性自卑-重生-觉醒的心路历程得以前景化。不仅如此,笔者认为这部小说还表现了莫里森对美国建国之前奴隶制形成的这段特殊历史时期的溯源以及对黑人女性的特殊理解和关怀。Jennings指出《慈悲》追溯了17世纪美国种族主义奴隶制的形成过程(2009:648)。莫里森将美国奴隶制这一宏大叙事浓缩到个体人物身上,以此揭露这一特殊历史时期的特殊情形。在情节设计上安排佛罗伦斯的妈妈用第一人称的口吻向女儿诉说了自己为什么央求雅各布带走女儿的动机,讲述了自己在贩奴海运中的悲惨经历。面对黑人女性在美国历史和文学中的边缘地位,莫里森在作品中赋予了黑人女性话语权,并且还原了美国历史上贩卖黑奴的罪恶历史;此外,黑人女性具备了书写能力,女黑奴的自我书写具有非同寻常的意义:“这不仅是对抗禁奴识字(a slave population forbidden literacy)的有力还击,更是表明黑人女性具有参与史前叙事的能力”(Babb,2011:149)。黑人女性以其坚韧意志、宽容心怀将永远延续自己的生命,而白人建立的奴隶制这段罪恶的历史迟早会成为过去。

注释:

① 本文采用的原著汉译版为胡云恒翻译的《恩惠》,国内评论界多采用《慈悲》这一译法。

② 见王守仁,吴新云的论文“超越种族:莫里森新作《慈悲》中的‘奴役’解析”,发表于《当代外国文学》2009年第2期,第35-44页。尚必武论文“被误读的母爱:莫里森新作《慈悲》中的叙事判断”,发表于《外国文学研究》2010年第4期,第60-69页。尚必武论文“创伤·记忆·叙述疗法——评莫里森新作《慈悲》”,发表于《国外文学》2011年第3期,第84-93页。Valerie Babb的论文“EPluribusUnum? The American Origins Narrative in Toni Morrison’sAMercy”,发表于MELUS期刊2011年第2期,第147-163页。Maxine L.Montgomery的论文“Got on My Traveling Shoes:Migration,Exile,and Home in Toni Morrison’sAMercy”,发表于JournalofBlackStudies期刊2011年 第4期,第627-637页。