土体工程地质的宏观控制论在地质勘察实践中的应用

——以广东省某高速覆盖型岩溶地表塌陷地质勘察为例

2018-09-11刘少炜

刘少炜

(山西省交通科学研究院,山西太原030032)

在地质工程中,岩体的工程力学性质受其结构的控制,即结构控制论,这已被工程地质和岩土工程界认同,成为普遍遵循的工作准则,用于指导工程实践。而由于土体的复杂性,对于土体工程则尚未形成统一而明确的指导理论。孙广忠等在其论著中提到地质结构控制论,在谈论土体工程时,强调地质作用,认为地层结构较土体结构更具控制作用,是其工程性质的第一级控制因素。

勘察大师范士凯先生在多年的地质勘察工作中总结认识到:对于土体工程,将地貌单元、地层时代和地层组合等作为工程的宏观控制因素,通过地质测绘、钻探,准确界定它们在空间的界限和类型,并通过原位测试、室内试验,构建其地质—土体力学模型,然后针对各类工程地质和岩土工程问题做出评价结论和工程措施。这就为土体工程的工作制定了技术路线,指明了工作方向。借助这一套由宏观到微观,由定性到定量的工作体系,可以很好地解决土体工程问题。

本文试图以该理论为指导,从地质生成角度出发,探讨总结广东省某高速公路岩溶塌陷地质灾害地质条件和机理,更好地查明其地质条件,便于设计施工。在具体实践时,注意技术路线的正确性,特别针对性地对“地貌单元、地层时代、地层组合”等决定土体宏观特性的5个方面因素进行较深入研究,而摒弃之前的盲目地做一般性调查。具体来说,首先按照地貌单元等级和类型确定工程影响范围和具体界限,进而根据其成因类型所特有的沉积规律搞清沉积物分布、相变关系以及地下水埋藏特点,由此划分地层组合(岩土水)单元,最后进行分区、分段评价。

1 地貌单元

项目区岩溶段落分布于定测线路的K26+100~K30+100段和K32+800~K38+800段。该路段地处地势较平缓的岩溶溶蚀准平原区,四周为地势较高的构造侵蚀丘陵所环抱。区内有大郎河和黄村河2条河流,河流位于平原区中部,地势最低。

从地貌地形上看,项目区可分为3种地貌单元:四周的构造侵蚀低山丘陵区、地势稍低的岩溶溶蚀准平原区和地势最低的河流区,详见图1。

2 土体成因、时代及地层组合

构造侵蚀丘陵区上部为残坡积粉质粘土,下部为泥盆系天子岭组泥质粉砂岩和帽子峰组石灰岩。

岩溶溶蚀准平原区上部为粉质粘土,处于可塑—硬塑状态,下部为泥盆系帽子峰组中风化石灰岩。土岩结合面以上土层为软塑—流塑状,原位测试标贯击数小于4击,室内试验显示其空隙比大,压缩性高,其工程特性较差,承载力较低。

河流区上部为冲洪积成因的粉质粘土,存在状态为可塑—软塑状,下部为松散—稍密状的粉细砂或者圆砾土等粗颗粒物质,下伏泥盆系帽子峰组中风化石灰岩。

该区石灰岩溶洞发育,一般为2~3层,线岩溶率和遇洞率高,发育等级多为强烈—极强。溶洞内堆积物多为软塑—流塑的粉质粘土充填,标贯击数1~3击,部分钻具甚至自沉,只有少量溶洞为稍密碎石土充填,部分为空洞、掉钻。

3 地下水

工程区位于南亚热带季风气候区,地表径流和地下水径流都较为活跃。

地下水主要类型为孔隙水及基岩裂隙水,大气降水为其主要补给来源。前者主要赋存于第四系松散层中,孔隙含水量随季节变化;后者赋存于岩石裂隙中,其透水性及富水性不均匀。地下水以侧向渗流的形式由地势较高的丘陵区经准平原区向地势最低的河流沟谷区排泄或蒸发,河流周边径流最为活跃,详见图1。

4 岩溶地面塌陷统计分析

图1 项目区典型工程地质剖面图

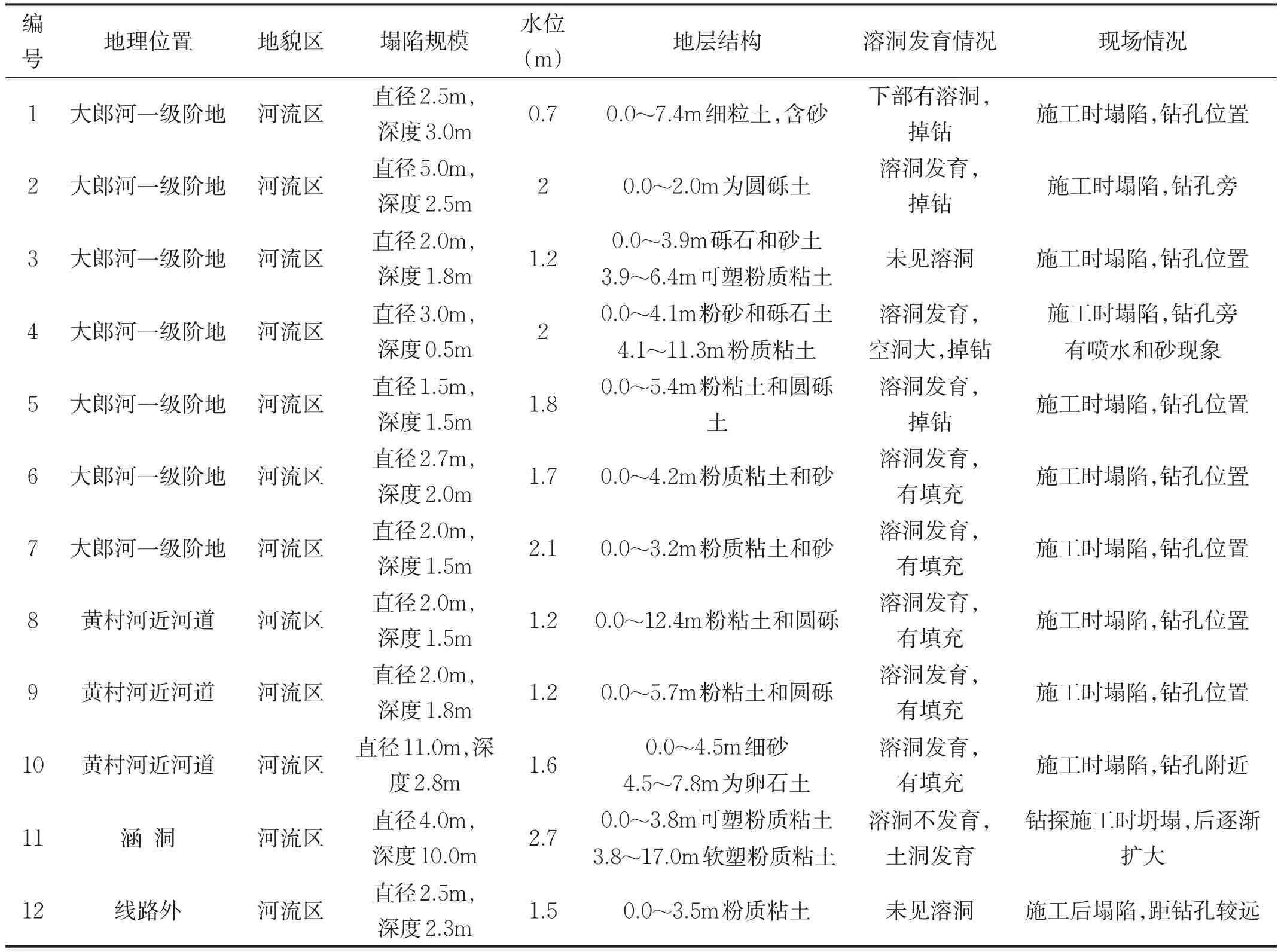

在勘察期间,共计出现岩溶地面塌陷地质灾害12处,详情见表1。大部发生于钻探过程中,部分为钻探后一定时间内发生,塌陷范围大小不等。曾出现塌陷造成钻机悬空的情况,可见岩溶地面塌陷地质灾害发生的速度很快,对施工安全及公路后期安全运营威胁较大。

通过对项目区发生的地面塌陷情况进行统计分析,得知:(1)从地形地貌上来看,地面塌陷多位于河流区,一级阶地处较多,河流两侧的岩溶溶蚀准平原和构造侵蚀地山丘陵区未发现塌陷情况;(2)地下水径流活跃区尤为突出,在河流的附近较为发育,而径流一般区一般不发育;(3)从地层组合、成因和生成时代上来看,一般易发生第四系冲洪积成因的粉细砂、圆砾或者软塑粉质粘土地层中;其地层形成时代较新,力学指标较差;岩性上以颗粒状粉细砂和圆砾土等水稳性差易流失地层居多;下伏石灰岩溶洞发育;(4)钻探施工为主要诱发因素,部分塌陷虽未在钻探孔位发生,但位于其影响区。

5 岩溶塌陷形成要素及区划

通过分析项目区地表塌陷的资料,同时参考已发表岩溶塌陷的相关研究论文,可知岩溶地面塌陷地质灾害发生于覆盖型岩溶地区,下部溶洞为开口形态,上覆土层在水、气等因素影响下形成的地面坍落现象。

通过对本项目岩溶地面塌陷构成因素的分析总结,认为其同样遵循土体工程地质的宏观控制论,现阐明如下:

(1)地面塌陷受地形地貌单元控制。统计发现,岩溶地面塌陷绝大部分位于河流区,极少位于岩溶溶蚀准平原区,构造侵蚀丘陵区不会发生地表塌陷。

(2)土体成因、时代和组合。工程区地面塌陷发育区地层为第四系土层,形成时代较近,这决定了其力学性质和水水稳性较差。种植土、粉质粘土+粉细砂(或者圆砾土)+开口形态溶洞是发生岩溶塌陷的典型地层组合。

(3)地下水作用。水动力是岩溶覆盖层物质流失的直接动力。统计发现地面塌陷发育区地下水埋深浅(一般不超过2.0m),距离河流较近,岩溶水径流活跃;钻机循环水也是造成地面塌陷的重要因素,塌陷点钻孔施工记录显示钻探施工过程中存在钻孔漏水现象,循环水不断冲蚀粉砂层,将其带入溶洞内造成地面塌陷;钻孔施工完毕后连通了地表和溶洞的通道,覆盖层土体在降雨和农田灌溉地表水作用下逐步流失,造成地面塌陷。即,在自然或人为情况下,动力水是塌陷形成的重要因素。

综上所述,岩溶区地面塌陷这种地质灾害在宏观上受控于土体工程地质的基本因素。完全可以用土体工程地质的宏观控制理论在勘察结果的基础上,进行岩溶地面塌陷的风险评估和地质区划工作。

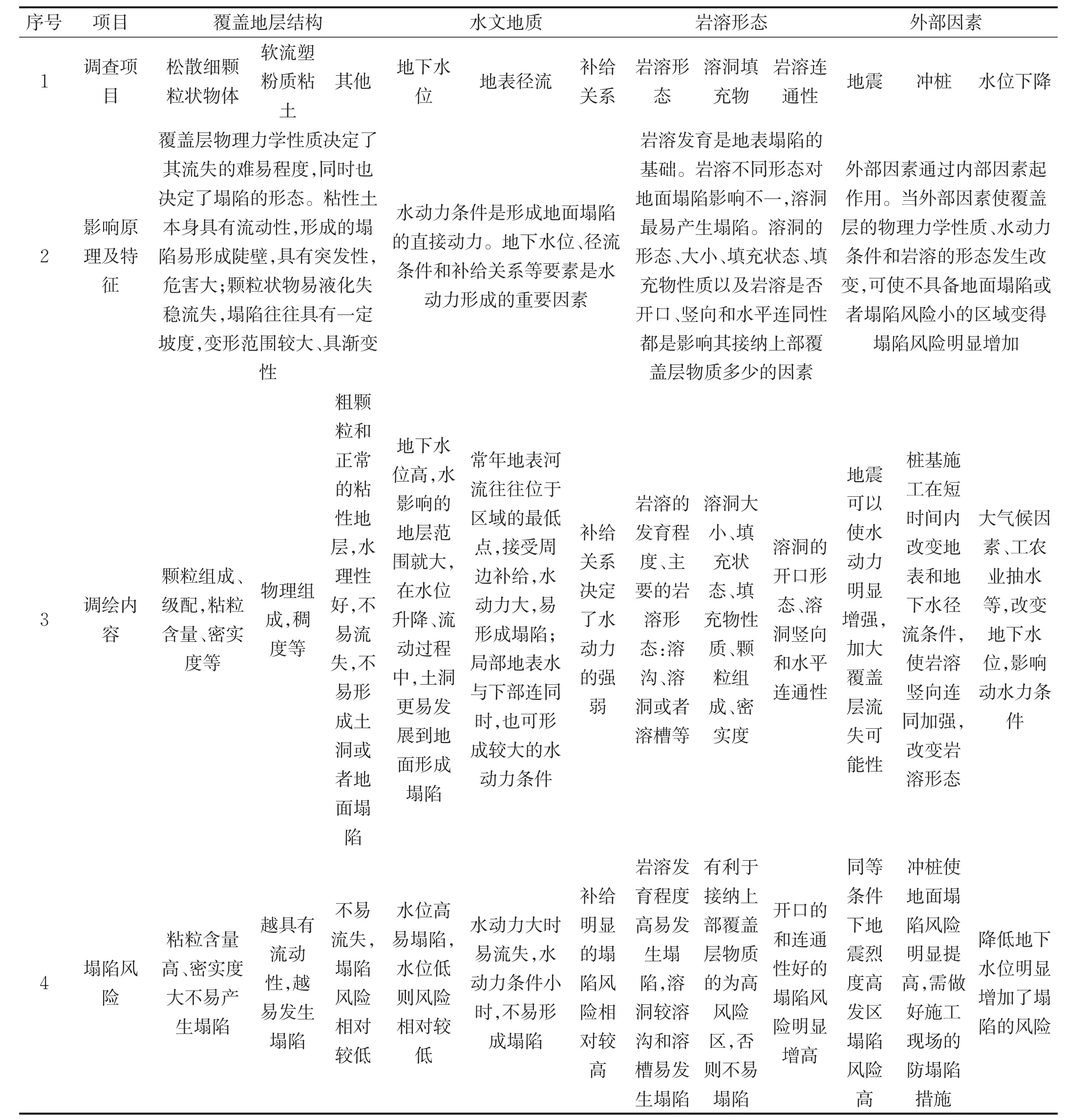

根据总结的土体工程地质的宏观控制要素,结合地貌单元划分,确定表2中区划所需的要素为:覆盖地层结构、水文地质、岩溶形态和外部因素等,据此对项目区进行岩溶塌陷区划。

表1 线路沿线地面塌陷统计表

表2 岩溶区地面塌陷风险评估区划调查因素一览表

6 结论与建议

本文以广东省某高速公路地质勘察项目为依托,遵循地质控制论思想,依据范士凯勘察大师提出的土体工程地质宏观控制理论,结合工程实际,按照把地貌单元、地层时代和地层组合及地下水作为岩溶塌陷地质灾害的宏观控制因素,通过地质调绘、钻探,查明其空间界限和类型,并通过原位测试、室内试验等,构建岩溶塌陷的地质模型,然后针对各类工程地质和岩土工程问题做出评价结论和工程措施的工作方法,对岩溶地面塌陷成因和区划要素进行了研究。

(1)土体工程中,地貌单元、地层时代、成因和地层组合及地下水是宏观控制因素,技术路线需以此主要因素制定,并作为岩土工程普遍遵循的工作准则。

(2)岩溶地面塌陷是在特定的地貌单元、地层组合[种植土、粉质粘土+粉细砂(或者圆砾土)+开口形态溶洞]和地下水径流条件下形成的不良地质,在区域范围内具有一定的规律性。可以地貌单元为基础,参考其他地质条件进行进行工程地质区划。

(3)在具体工程实践中,不宜盲目地做一般性调查,需针对性地、重点对“地貌单元、地层时代、地层组合”等决定土体工程特性的宏观上的5个方面因素进行研究,并结合工程特征,可快速准确抓住相关工程问题的主要矛盾,便于问题的解决。