北京市门头沟区十年间5岁以下儿童死亡状况分析

2018-09-10杨桂霞

杨桂霞

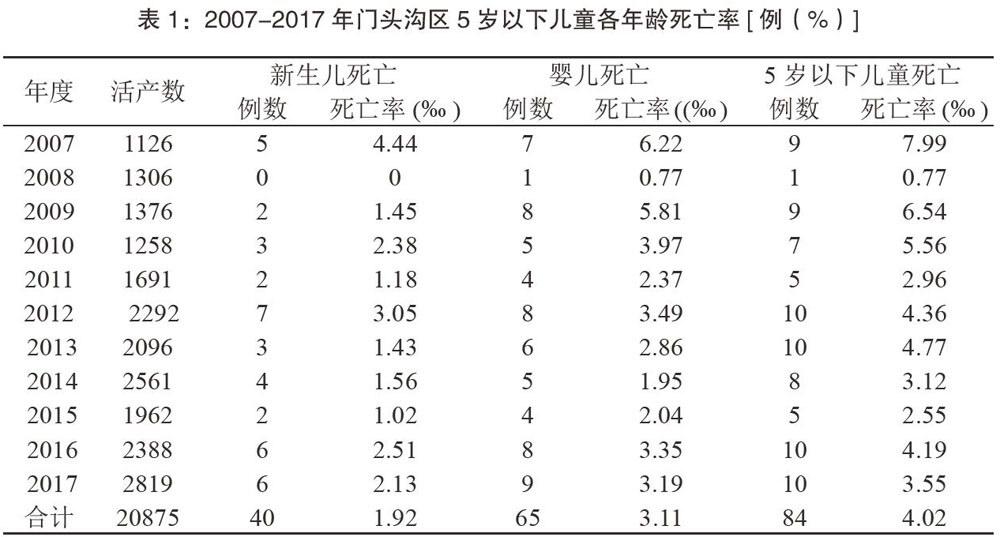

【摘要】目的:分析门头沟区2007年-2017年5岁以下儿童死亡状况及死亡原因,讨论和研究降低5岁以下儿童死亡率的有效措施。方法:通过搜集门头沟区2007-2017十年间5岁以下儿童死亡病例,对具有代表性的病例进行整理,了解该区5岁以下儿童死亡率、死亡年龄构成比相关数据,从而分析5岁以下儿童死亡的原因。结果:(1)2007-2017年门头沟区活产数共20875人,5岁以下儿童死亡84人,死亡率为4.02‰,其中婴儿死亡“人,死亡率为3.11‰,新生儿死亡40人,死亡率为1.92‰。(2)门头沟区新生儿死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率总体上逐年降低。(3)在该年间,造成5岁以下儿童死亡的原因主要包括早產低体重、出生窒息与出生缺陷。结论:加强围产期保健管理和出生缺陷预防,同时加强对新生儿窒息复苏相关技术的研究,是降低5岁以下儿童死亡率的有效对策。

【关键词】北京市门头沟区;5岁以下儿童;死亡状况

为进一步降低儿童死亡率,本文对我区2007年至2017年十年间5岁以下儿童死亡状况及具体原因进行分析,研究出符合该区实际情况的改善措施。

1 资料与方法

1.1 资料的收集和整理

搜集2007-2017年间属于北京市门头沟区户籍的5岁以下儿童死亡病例、相关死亡报告卡、同期活产婴儿数有关资料以及儿童保健情况各年年报、孕产妇保健情况各年年报等相关资料,整理出5岁以下儿童死亡例数和死亡原因,作为分析研究的依据。

1.2 方法

(1)纵向分析法。采用纵向分析方法分析5岁以下儿童死亡年龄构成、死亡顺位等相关因素,从而探讨造成死亡的主要原因。通过回顾性调查方法,总结分析十年间5岁以下儿童死亡个案及保健情况。

(2)进行统计学处理。在审核全区2007-2017年儿童保健年报表无误后,利用Excel进行数据的录入,再对数据进行统计学分析。对于死亡率的变化趋势、死亡年龄构成比、主要死因等数据也可通过描述性统计方法来分析。

2 结果

(1)5岁以下儿童死亡情况。通过分析,我区新生儿、婴儿、5岁以下儿童死亡率总体上逐渐降低。2007-2017年5岁以下儿童各年龄死亡率见表1。

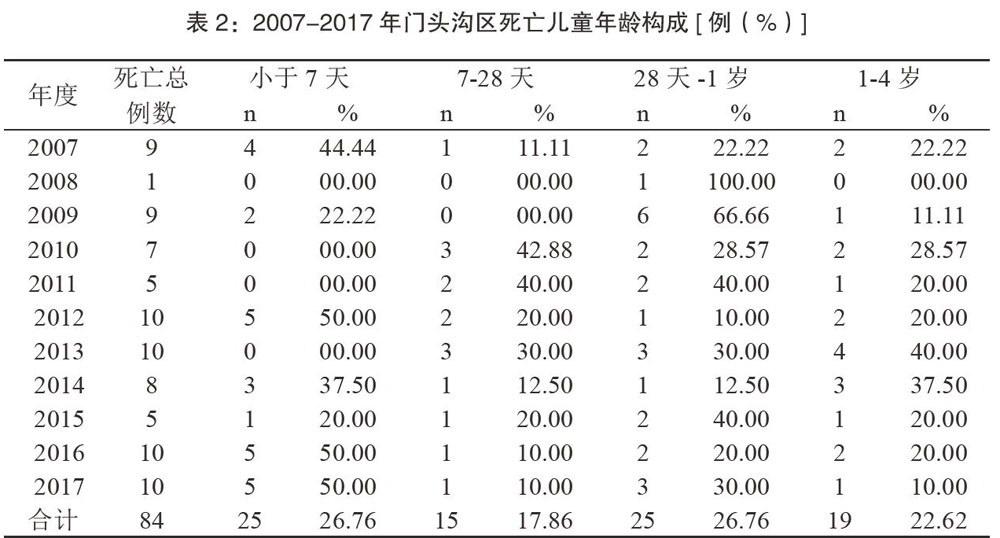

(2)门头沟区死亡儿童年龄构成比情况(见表2),其中新生儿期尤其是早期新生儿(出生后7d内的婴儿)死亡占比较大。

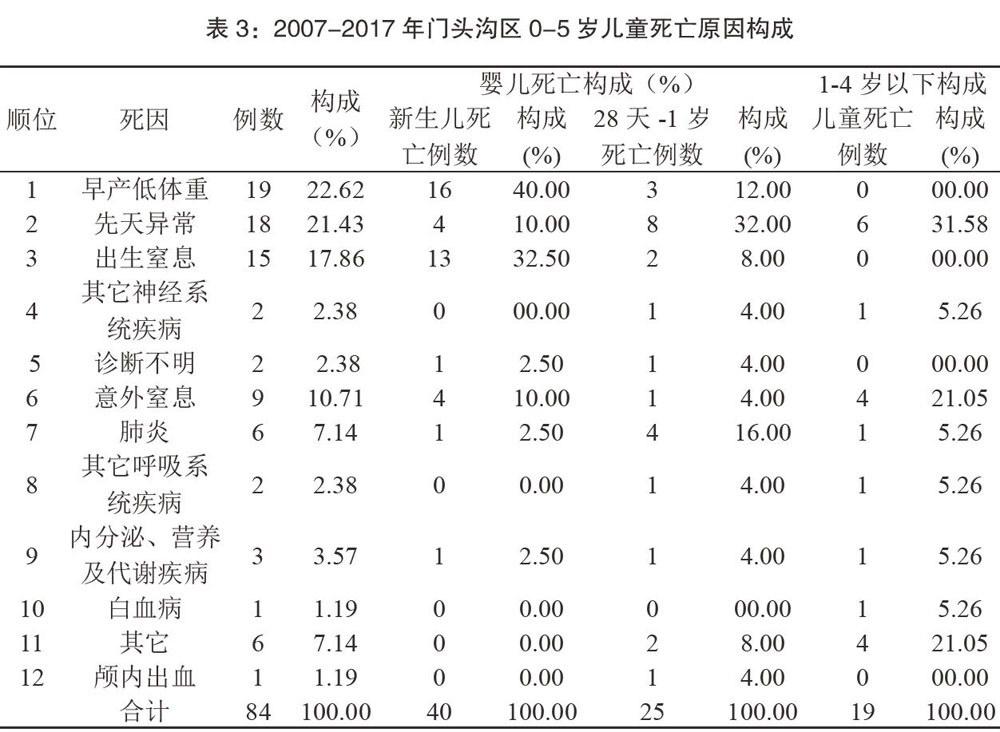

(3)各年龄段主要死因顺位情况。从5岁以下儿童年龄角度对死亡年龄进行分段,主要分为新生儿、婴儿和1-4岁儿童,进而分析5岁以下儿童死亡的主要原因。见表3。

3 讨论

从表1对5岁以下儿童死亡率的分析可知,2007年以来门头沟区5岁以下儿童死亡率逐年下降,下降较为明显的表现在婴儿阶段,新生儿死亡率有较为缓慢的降低。总体上5岁以下儿童死亡率有所降低,这主要得益于我国社会经济的发展,国家医疗保健水平的提高。随着各种传染性疾病和各种意外死亡情况的逐渐减少,新生儿阶段过后的婴幼儿死亡所占比重在逐步降低,5岁以下儿童死亡构成主要是新生儿。由于新生儿的一些疾病受医疗技术的限制尚不能得到解决,例如先天性遗传性代谢性疾病,所以其死亡率会在一定的水平内保持波动。

由表2对死亡年龄构成比的分析可见,5岁以下儿童死亡中,7天以下、7-28天、28天-1岁、1岁-4岁年龄段儿童死亡率占5岁以下儿童死亡的比率分别为26.76%、17.86%、26.76%、22.62%。其中新生儿死亡占5岁以下儿童死亡的比重最大,所以降低5岁以下儿童死亡率的重点应放在新生儿阶段。

从表3数据可知,2007年-2017年门头沟区早产低出生体重死亡在5岁以下儿童死亡总数中占比最大,为22.62%,是降低5岁以下儿童死亡率的关键之一,因此要加强孕产妇保健工作,同时加强新生儿科的建设。除此之外,先天异常、出生窒息也是新生儿死亡的重要因素,其中先天异常问题可以通过加强孕期正规产检、开展产前筛查及高风险人群羊水染色体检测、物理诊断等技术手段来有效避免,利用先进技术可以及时发现先天异常并对其进行产前干预,从而尽量减少出生缺陷进入围产期的情况,达到降低儿童死亡率的目的。对于出生窒息问题应进一步强化新生儿复苏技术指导,做好围产期保健不断提高儿科疾病的诊断和救治水平,使新生儿疾病得到及时的治疗和抢救,从而降低新生儿死亡率。

4 结语

综上所述,5岁以下儿童死亡率作为衡量一个地区医疗和保健水平的重要指标,对评价该地区的儿童生存健康状况有重要作用。而降低5岁以下儿童死亡率是妇幼保健工作的重点。为进一步降低5岁以下儿童死亡率,需要加强围产期保健管理,不断提高妇幼保健水平,促进优生优育。同时加强对新生儿出生窒息复苏等相关医疗技术的研究,提高医疗保健水平。

参考文献

[1]米杰,张美仙.中国儿童生存状况:婴幼儿死亡率变化趋势[J].中国循证儿科杂志,2009,4(04).

[2]高亚.1999-2005年海拉尔地区5岁以下儿童死亡监测结果分析[J].中国妇幼保健,2007,22(22).

[3]代礼,周光萱,朱军等.出生缺陷对中国围产儿死亡的影响[J].中华流行病学杂志,2004,25(02).