社会性、主体性与社会工作知识结构及实务模式的反思性建构

——来自福柯的启示

2018-09-10徐永祥杨威威徐选国

徐永祥 杨威威 徐选国

社会工作是现代社会重要的助人专业与制度实践,并成为现代化进程中促进个体困扰与公共议程连接的重要保护机制。①徐选国:《从社会学的想象力到社会工作的想象力:社会工作学的逻辑起点初探》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2017(6)。社会工作是在与服务对象建立专业关系基础上,运用专业理论和方法,帮助服务对象解决其问题,从而帮助其改善生活处境、实现更优质生活的专业实践与行动。然而,社会工作在以“专业”为主导的助人过程中仍然存在诸多模糊之处,例如,如何认识服务对象?如何选择专业理论和介入方法?选择何种指标和方法评估服务成效?等等。诸如此类问题引发了学者的不同思考和回答,逐步在社会工作知识系统内分化而成个人-改良主义、集体-社会主义、反思-治疗主义三种范式。①马尔科姆.派恩:《现代社会工作理论(第三版)》,冯亚丽、叶鹏飞译,北京:中国人民大学出版社,2008,第34页。长期以来,集体-社会主义范式重视“伦理”维度,推动社会工作采纳反思性的方法与视角以应对学科内部知识危机与外部环境挑战。②杨威威:《重返社会工作经典:探析“人在环境中”的理论内涵与方法拓展》,《社会工作与管理》,2018(3)。从此意义而言,社会工作反思的关键前提是寻求自身的伦理基础,并以此预设良性社会发展的道德方向,从而提供社会工作事业发展明确的战略导向。

一、问题提出:社会工作是一种治理术?

福柯在经典著作《规训与惩罚》第三章中两处提及“社会工作者”,第一处是将社会工作者看做现代“监狱社会”权力网络中重要的构成部分,社会权力借助诸种职业力量,使得社会中的个体习得并遵从社会所要求的规范与纪律,以致达成被驯服的要求。在福柯的论述中,社会工作者与现代社会结构有着天然的亲和性,社会工作所具有着的专业优势能够有助于它在社会权力体系中占据重要地位。“我们生活在一个教室-法官、医生-法官、教育家-法官、社会工作者-法官的社会里。规范性之无所不在的同志就是以他们为基础的”③米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第349页。。第二处认为社会工作及其他助人专业改变了刑法权力的基础,即由皇权正统转向了科学专业,刑法机构逐步吸纳和运用这些新兴的助人专业以帮助它获得执法前提与合法性依据。刑法权力愈加展现出人性化的面向,同时也使权力运作更为日常化,推动社会整体逐步建构出规训性网络,使得个人在“监狱群岛”的社会中难于获得真正的自由。现在,随着医学、心理学、教育、公共援助、社会工作等承担了愈来愈多的监督与评估权力,刑法机构也变得具有医学性、心理学性与教育性。④米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第349页。可以看出,福柯是运用“权力-知识-身体”理论框架来思考社会工作的功效,社会工作推动权力的行使朝向理性、科学甚至“人道主义”的方向发展,然而同时权力运作变得更加日常化、微观化和隐蔽化,使人越来越难以脱离权力而生存。

福柯在著作中没有直接论述社会工作的实务方法和作用机理,而是立足于现代社会“治理术”脉络探寻社会工作的权力性质。在其看来,社会工作属于现代社会的规范性权力机制,区分于传统社会中的“君主权谋”,它不再努力通过庞大仪式与政治权谋织造君主荣耀,而是致力从“经济”角度理解权力和运作权力。这便是福柯所谈及“治理术”的本质含义,“治理术”尝试运用“家政模式”将人民视为国家的私产,对其密切地监视与控制,围绕生命施展权力技术,将国民作为身体的肉体与作为物质的肉体驯服并使其变得有用,从而建设一个服从于权力的规范化社会。⑤米歇尔.福柯:《性经验史(增订版)》,余碧平译,上海:上海人民出版社,2005,第23-53页。从“经济”的角度理解权力,便需要重视效率、便利等价值目标,从而提出具有“事本主义”的权力施展方略,实现权力的高效施展。⑥米歇尔.福柯:《什么是批判:福柯文选Ⅱ》,汪民安编,北京:北京大学出版社,2016,第235-236页。

社会工作是否属于福柯从政治与经济角度探讨的“治理术”?社会工作有两支最主要的缘起流脉:里士满领导的“慈善组织会社”想要借助于科学方法实现慈善工作的科学化,以帮助具体的案主解决自身的问题,这支流脉也是社会工作“个案工作”的发端;亚当斯引发的“睦邻组织运动”通过在社区里建设睦邻点,整合志愿者和慈善资源,帮助整体社会更加负责任地照顾社会中的弱势群体。然而,社会工作在发展的过程中,逐步跟随精神病医学的脚步踏上了“里士满”路线,即追求实务过程的科学化,而枉顾改变整体社会的责任和使命,专注于从个体的角度诊断并解决案主的问题。①Harry, Mike.Unfaithful Angels: How Social Work Has Abandoned Its Mission.New York:Free Press,1994, P29-35.20世纪70年代末期兴起的新管理主义,推动社会治理方式和政府治理工具重视效率与有效性的价值目标,这不仅导致社会工作开始借鉴医学的“循证研究”方式,推动实务与研究更加科学化和微观化以便达成高效且可评估的目标,同时在政府购买服务的制度环境中,社会组织逐步表现出对政府提供资金强依赖性,从而使自身服务方向越来越追求维护政府的利益而丧失了对于专业使命的践行。②Elizabeth Harlow, Elisabeth Berg, Jim Barry, and John Chandler, Neoliberalism, Managerialism and the Reconfiguring of Social Work in Sweden and the United Kingdom, Organization, 2012, 20(4): 534-550.科学取向与资源依赖的社会工作表现出微观化与结构化的危机,让渡了对宏观社会议题的反思与批判能力,而逐步显现为福柯意义的“治理术”,即专注运用自身的专业技术实现对于个体的驯服,使其服膺既有社会权力的安排。

福柯的理论洞见为有助于我们反思社会工作的性质。按照福柯的论述,社会工作有着为专业自身与为整体社会的两种权力导向,然而按照我们社会工作学者的理解,社会工作应成为保护社会中个人的权力机制。然而,为个人、为整体社会与为专业自身的三种社会工作权力导向并不总是和谐,在面对微观实务情境三者不相统一的状况中,社会工作应当何以为之?换言之,我们能够借助于在行业内部确立社会工作伦理标准并将其操作化,以尽可能避免社会工作发展出“专业主义”的权力导向,但为个人与为整体社会两种权力导向应当如何在微观实务情景中权衡?这些看似毫无关紧的“务虚”问题具有重大理论与实务意义,众多社会工作者对此问题的认识与回答会反映在实务过程中,从而影响服务对象的生活福祉。本文试图通过评述国内社会工作学者关于社会工作性质的判断,结合福柯关于“主体性”的理论探索,尝试为这一问题提供答案。

二、社会性与主体性:重构社会工作知识结构的两个核心面向

对于福柯所言社会工作所在的社会规范性权力体系在全社会日益延伸和扩展的观点,决不能因而陷入到非理性的悲观与绝望情绪中,并由此认为现代社会的各项权力技术正在精细地、深刻地、持续地将个人推向“监狱”。实际上,福柯并非恐惧规范性权力所具有的矫正功能,而是质疑规范性权力及其建立在它基础上的社会权力是否会被过分地滥用。③米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第352页,163-218页。

在福柯的语境中,有限度使用的规范性权力主要运用内化、告诫和谈话的调节性技术,推动个体成为主体并进行表达。④安德里娜.S.尚邦、阿兰.欧文、劳拉.爱泼斯坦:《话语、权力和主体性:福柯与社会工作的对话》,郭伟和等译,北京:中国人民大学出版社,2016,第125-126页。而过度滥用的规范性权力则表现出了“规训性”的面向,运用审查、常规性判断和垂直观察技术,致力于将个体变为“客体”,实现个体在纪律笼罩下成为驯顺的肉体。⑤米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第352页,163-218页。立足于社会工作本位,区分社会工作权力是否被滥用的重要区分标准,则是社会工作者在服务过程中是将自己所服务的案主视为“客体”抑或“主体”。换言之,社会工作主要是根据专业权力与社会目标,抑或是根据案主自身所阐释和表达的主体知识对案主开展服务。

福柯虽然告诉了规范性权力有限度使用及其滥用所运用的权力技术。然而,他并未告诉我们如何限制规范性权力被滥用,以避免其发展为规训性权力,仅仅是在《规训与惩罚》的结尾流露出稍许悲观但又并非消沉的感叹“在这种人性中,我们应该能够听到隐约传来的战斗厮杀声”,①米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第354页。并嘱咐我们应当将此书视为研究现代社会规范性权力及其知识形成的历史背景。社会工作是伴随现代社会兴起并生成的专业知识,如何在知识系统的内部充分认识到可能的危机,避免其发展为规训性权力,保证案主在社会中的自由境况成为社会工作关键问题,其首要的关键工作在于对社会工作性质深入的反思。

(一)内涵与限度:作为先行者的“社会性”

现代中国社会工作遵循“专业先行”的发展路线,②刘振、徐永祥:《中国社会工作的生成路径与发展困境——基于历史制度主义的分析》,《天府新论》,2017(5)。由高校学者倡导推动社会政策变更,助力社会工作获得相应发展空间和实践环境,这有赖于提出社会工作对于现代社会有利的观点。其中最为著名的两个观点是徐永祥教授所提的“现代社会管理与公共服务的重要手段”③徐永祥:《社会工作是现代社会管理与公共服务的重要手段》,《河北学刊》,2007(3)。和王思斌教授所提的“基础-服务型治理”④王思斌:《社会工作在创新社会治理体系中的地位和作用——一种基础—服务型社会治理》,《社会工作》,2014(1)。,二者所提出的政策背景分别是党和国家关于“和谐社会”与“社会治理”的论断,其核心关怀是帮助解决国家解决社会转型所带来的负面效应。中国社会工作的缘起表现出强烈的结构功能主义取向,体现出对于整体社会的重视。

教育先行的社会工作发展路线,使得中国社会工作发展路径区别于西方社会工作的“草根性”发展路径,而是采纳自上而下的建构发展路径。在确定现代社会所存在的问题后,党和国家采取强制性制度变迁发展范式助推中国社会工作快速建立与成长,然而快速发展的背后隐藏着专业性缺失与职业性排斥问题,⑤葛道顺:《社会工作转向:结构需求与国家策略》,《社会发展研究》,2015(4)更为重要的是社会工作缺乏相应的社会伦理基础。后续学者在认识到这个问题后,尝试建构“社会性”补足社会工作缺失的社会伦理基础,以协调西方社会工作对于底层的重视与中国社会工作对于整体社会的重视。例如陈立周基于转型中国实际所提出的“社会保护机制”⑥陈立周:《“找回社会”:中国社会工作转型的关键议题》,《思想战线》,2017(1)。,陈锋等⑦陈锋、陈涛:《社会工作的“社会性”探讨》,《社会工作》,2017(3)。、徐选国⑧徐选国:《中国社会工作的社会性转向》,《社会工作》,2017(3)。综合多学科理论文本所构建的社会工作“社会性”,分别立足于社会关系和社区的角度论证社会工作的性质和功能发挥策略,尤其是徐选国博士已经开始主动将居民的生活、情感和精神纳入到社会工作的目标和定位设定中。在这些论述文本中,社会工作是横亘于公民社会与国家政府之间的桥梁和纽带,承继结构功能主义对于整体社会“公共善”的理论假设,借助于党和政府的理念倡导与政策法规,以尽可能贴近民众生活。社会工作的“社会性”阐释,准确描述了我国社会工作的发展历史与期望方向,并且对于防范当代西方社会工作发展体现的专业主义与技术取向提供了有力的论辩武器。

以上学者致力于运用“社会性”补充社会工作知识结构内部的理论缺憾,这些努力无疑具有重大学术贡献,其贡献不仅在于帮助中国社会工作完善本土知识系统,同样在于推动现代中国民众获得区别于政治与经济的社会领域。然而,根据宏观体制转型背景与社会发展理论提出的社会工作“社会性”可能会面临如下限度。其一,与整体社会工作发展史相互矛盾,1917年出版的《社会诊断》标志着社会工作专业的诞生,社会工作迄今已然走过百年征程,百年社会工作发展历史中的社会与个人关系并不总是和谐的,例如20世纪60年代的西方国家社会秩序动乱,社会工作者在这段历史中充分地融入其中担当妇女运动、少数族裔运动、LGBT运动等的领导者与管理者,推动产生战后新一波民主化的浪潮。①Leiby, James. A History of Social Wealfare and Social Work in the United States:1815-1972.New York: Columbia Universiy Press, 1978,p331-340.如若我们运用依据宏观社会转型与社会发展提出的“社会性”,将难以解释此历史阶段中社会工作发展的性质。其二,“社会性”所基于的“社会”概念并非是规范性的统一概念,两百多年的社会学史从不同角度思索“社会何以可能”的经典命题,②肖瑛:《回到“社会的”社会学》,《社会》,2006(5)“社会”也远未取得一致性的定义。另外社会工作的服务对象所具有的多元需求,也导致社会工作难以定义具有统一标准性质的“社会”。其三,对“社会性”的过分迷恋可能导致放弃社会工作最为重要的传统。百年社会工作最为经典和重要的理论假设是“人在环境中”,③杨威威:《重返社会工作经典研究:探寻“人在环境中”的理论内涵与方法拓展》,《社会工作与管理》,2018(2)。其充分地重视将私人困扰与公共议题链接起来,从而推动社会工作能够有效将二者协调与权衡起来。关于“社会性”的探讨有助于社会工作赢取在中国制度与治理背景的合法性基础,然而对于其过于迷恋有可能导致对于私人困扰的置若罔闻。综上,社会工作所探讨“社会性”时,应当重视在追寻本土社会工作性质同时与国际社会工作经验接轨、提出符合专业自身特质的“社会”概念、立足对于服务对象的伦理关怀。

社会工作长期重视在实务中遵行“以案主为中心”的理念,当代中国社会工作在探寻自我性质的工作中也应当将此纳入进来,本文试图借助福柯所言及的“主体性”增补探讨社会工作性质的理论限度。从此意义而言,有关社会工作性质的探讨应当区分论述领域,立足社会整体宏观视角论述“社会性”,避免社会工作丢失对于宏观议题的敏感度。然而为避免社会工作作为规范性权力被滥用,应当在微观实践领域践行“主体性”,并致力将二者关联起来。如此目的是避免从整体出发,将社会发展宏大道德使命附加于每个实务者的肩上,使其难于寻求场景治理过程中所凭借的伦理原则以容易产生“无意义”感。

(二)找回主体性:社会工作的知识拓展及其实务意涵

何谓主体性(主体)?福柯一生最主要的思想脉络就是围绕“主体性”展开的,“我的工作处理了把人转化为主体的客观化过程的三个模式。第一个模式是探寻的模式,它试图给转换过程以科学地位......我工作的第二个部分,我研究了我称之为区分实践的主体客体化的过程......最后,我努力研究人如何将自己变成主体的方式。”④Michel Foucault. The Subject and Power. In H. L. Dreyfus and Paul Rabinow, Chicago: University of Chicago Press, 1982, p208-226.福柯关于“主体性”的探索是借助“权力-知识-身体”的框架 展开,他试图揭开关于“身体”的知识是如何被建构起来的、这种知识是如何与权力结合完成对身体的驯服,他试图追求的是身体(人)能够借助如何的知识重新成为主体。“主体性”在此语境中是一种底层权力,它并不总是消极接受和忍耐,而是内在地拥有着批判、反思和重构自我的力量,并借助话语展现出的权力特质,将主体知识推向制度的高度从而助力变革制度。“主体性”始终是福柯所有学术工作的核心关怀,他在生命晚年面对“人的科学”与社会整体权力通过联盟并奴役人的现实,试图想要通过学术实践使个体重新掌握“自我技术”,以达成对自身的掌控和个体的自由。①米歇尔.福柯:《自我技术:福柯文选Ⅲ》,汪民安编,北京:北京大学出版社,2016,第280页,61页。社会工作也是一种“人的科学”,它将自身工作对象定位为社会中的弱势群体,也即福柯意义的“无名者”,着力借助实务工作与科学实践将其主体知识整理、还原与呈现,最终达成社会中大多数人民能够认识到以往隐蔽的“无名者的生活”,直至推动社会权力施展方式与权力资源配置的变更。在权力运作过程中,社会工作强调“助人自助”与“赋权”,帮助案主掌握“自我技术”以不断重塑自身。然而,在社会工作自身实践过程中也始终遭受着社会整体权力与专业为本权力导向的威胁,因而产生“行政化”②徐道稳:《中国社会工作行政化发展模式及其转型》,《社会科学》,2017(10)与“专业主义”③雷杰、黄婉怡:《实用专业主义:广州市家庭综合服务中心社会工作者“专业能力”的界定及其逻辑》,《社会》2017(1)的问题。

在笔者看来,解决“行政化”问题关键不在于强化专业性,而解决“专业主义”问题关键也不在于加强行政监管。两个问题的核心在于社会工作是在追寻为整体社会权力导向与专业自身权力导向,如若解决此问题需要回归到社会工作最原初的本质,也即“主体性”层面寻求对社会工作发展中所出现的问题进行突破。将“主体性”重新带回探讨社会工作性质的议程中,首先需要沉浸在福柯关于“主体性”权力技术(自我技术)的讨论,即自我技术是为了自我有能力改变和掌控自我,自我以外的权力应当帮助个体学会自我技术而非借助客体化的手段驯服个体。断言之,福柯并非担忧个体改变,而是关怀个体在这个过程中是作为主体抑或客体的存在,也即是,外在于个体的权力是在帮助个体掌握自我技术还是在规训个人。其中的关键变量是个体是否掌握到“自我技术”,即“它(自我技术,笔者按)能够通过自己的力量,或者他人的帮助,进行一系列对他们自身的身体及灵魂、思想、行为、存在方式的操控,以此达成自我的转变,以求获得某种幸福、纯洁、智慧、完美或不朽的状态”。④米歇尔.福柯:《自我技术:福柯文选Ⅲ》,汪民安编,北京:北京大学出版社,2016,第280页,61页。社会工作是一项“人的科学”,其所宣称的助人自助工作理念也正是要让案主掌握到自身的“自我技术”,让案主在过程中型塑出“主体性”(个体对于自身改变过程的掌控权),收获“主体性”的工作目标(达成自主的转变,呈现出幸福等状态)。

之所以言称找回而非掘出“主体性”,是因为“主体性”一向在国际社会工作理论文本中存在但在国内少人问津。西方社会工作长久以来围绕科学、艺术与政治争鸣社会工作本质。⑤何雪松:《社会工作的理论追求及发展趋势》,《西北师范大学学报(社会科学版)》,2017(4)科学与政治赢得了国内众多学者的共鸣并对此展开了深入思考,中国政治体制所具有的民主集中制特点使得众多行业对于国家政策变更与体制改革保持着密切关注,社会工作致力于观察社会权力安排及其发展导向,并不断调适自身工作角色和内容。社会科学整体的“科学化”导向使社会工作重视沿着科学的规则与框架,不断调适自身的学科知识架构与实务方法流程。然而,国内社会工作学者由于文化背景的差异,在关于艺术与社会工作的关系认识上固着在“艺术治疗”的实务方法中,以至于并没有认识到艺术是社会工作的一种性质。实际上,社会工作在谈及“艺术”时就是在谈及主体性,主张运用反思性与批判性的思维方式,拒斥社会权力与专业知识对于案主的奴役,反而是要求社会工作应当挖掘案主的主体知识(getting stuff out)、深入理解他人的世界(inhabiting others’ world)与打破习以为常的认识和理念(breaking habits of seeing/knowing)。①Christina Sinding、 Rachel Warren、Cathy Paton,Social Work and the Arts: Images at the Intersection, Qualitative Social Work, 2014, 13(2):187-202.在此基础上,重新思索政治与科学维度,反思批判当前的制度法规与学科架构,为社会工作寻求“出走的原点”,便于其不断反思和批判自我。从此意义而言,通过找回“主体性”,不仅有助于填补当代中国社会工作知识结构的缺憾,而且有助于解决长期困扰社会工作理论与实务界的“结构-能动”关系问题。

三、话语实践:调和主体性与社会性的社会工作实践模式

“找回主体性”不能止步于学理探讨,而是应当根据社会工作实践属性对其实操化。前文所述,社会工作致力于使服务对象在社会工作的帮助下,习得自我技术以完成服务对象作为“主体”的转变,也就是“助人自助”。回到福柯,这种自我技术的表征是一项“话语实践”,即挖掘主体的知识并促成整合,最终实现个体主体化,以抵抗宏观权力的驯服与专业权力的规训。就此而言,话语实践必然也关联着“社会性”,它不是旨在使社会工作成为微观技术,而是立足其所面对的服务对象立场,重新思索社会结构与社会权力的正当性存在。

(一)“话语”的权力功能与“话语实践”的原则

“话语”(discourse)在《规训与惩罚》中被定义为“系统塑造言说对象的实践”②米歇尔.福柯:《规训与惩罚(修订译本)》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012,第49页。,它本质上是一组符号,包含着内容与陈述的因素。当话语开始嵌入在社会关系并展开运作时,话语实践便出现了,话语实践提供话语对象什么是可以被认识、言说和思考的参照标准。话语实践的本质不能简单归类在规训权力或规范权力体系之中,这是因为权力的本质取决于话语实践隐含的意图及其所依据的技巧。

福柯是借助“权力-知识-身体”框架来论述“话语实践”,话语实践是运用知识的方式和技巧,它可能同时具有着悖论性的功能,即话语实践可能借助“多样化的权力技术”将权力渗透在最微观、最个体化的行为中,以达成驯服和规训身体的意图。话语实践也有可能“瓦解和暴露它(权力,编者按),指出它的弱点,让阻挡权力成为可能”③米歇尔.福柯:《性经验史(增订版)》,余碧平译,上海:上海人民出版社,2005,第105页。,换言之,话语实践可能帮助话语对象抵抗和拒斥权力。话语与话语实践在社会工作中同样重要,在Zoe看来,社会工作的话语可以指代为日常语言(language)、视角(narrative)、意识形态(ideology)与思维言谈框架(framework)④Zoe Garrity, Disocourse Analysis: Foucault and Social Work Research, Journal of Social Work, 2010, 10(2): 193-210.,而社会工作的话语实践就是综合运用其所掌握的话语为案主服务。前文所述,主体性是福柯的学术关怀,本质目的是帮助个体借助于自我技术实现个体在改变过程中的主体化,而自我技术便具体化为话语实践,而这种话语实践的功能导向是朝着抵抗宏观与知识权力发展的,避免权力借助于话语实践奴役身体。如此观之,话语实践具有着双向路线,不仅需要关怀社会工作所服务的对象,而且需要关注社会工作所在的社会环境。

然而,何以为之?本文依次梳理建构权力的话语实践技术,以此警醒社会工作予以避免,梳理抵抗权力的话语技术,以此提供话语实践的实践原则。

话语实践的权力策略实现。福柯在《主体和权力》文章中,分别阐述了五点建构权力的话语技术。1)差异制,借助于差异原则并按照二分法区分对象,例如区分正常与不正常、心理健康和心理病态;2)对象化类型,在区分对象的基础上选取权力施展的对象,例如将心理病态的个体作为自身工作对象;3)工具模式,全力施展借助于监禁、纪律、武力等多种权力工具,保证权力得以有效实施;4)机构化形式,借助于区域化、局部化的空间,将社会中的所有权力关系整合以有效施加到对象身体上;5)合理化程度,权力的意图、程序、目标都被精致的设定,以最大程度彰显效用目标。①米歇尔.福柯:《自我技术:福柯文选Ⅲ》,汪民安编,北京:北京大学出版社,2016,第133-134页,375-383页。历史中的社会工作曾在“大禁闭”和“维稳”时期,采用院舍化服务模式服务流浪者、精神病患者甚至是穷困者,通过将其圈养在院舍中教化帮助其习得社会所要求的规范和行为准则。在当下全球化与新管理主义浪潮下,社会工作着力将自身打造成为行业专家推动学科朝向“专业主义”方向发展,压制着案主最佳利益的实现。②Lester James Thompson, David Alastair Wadley, Countering globalisation and managerialism: Relationist ethics in social work, 2016, 59(2):123-165.如此发展趋势背离了社会工作的价值关怀,而是追求专业自身利益因而着力将社会工作塑造成为建构权力的技术工具,无反思与无批判地高效率实现社会权力的意图。现代社会工作逐步深入到民众的日常生活中,如此单纯的技术导向的发展方向,即致力于发展出相应的二元框架定义居民并选取服务对象,借助于机构和院舍的组织与空间技术,建构出符合效率原则的实务方法以服务案主,这种取向是社会工作应当避免的。

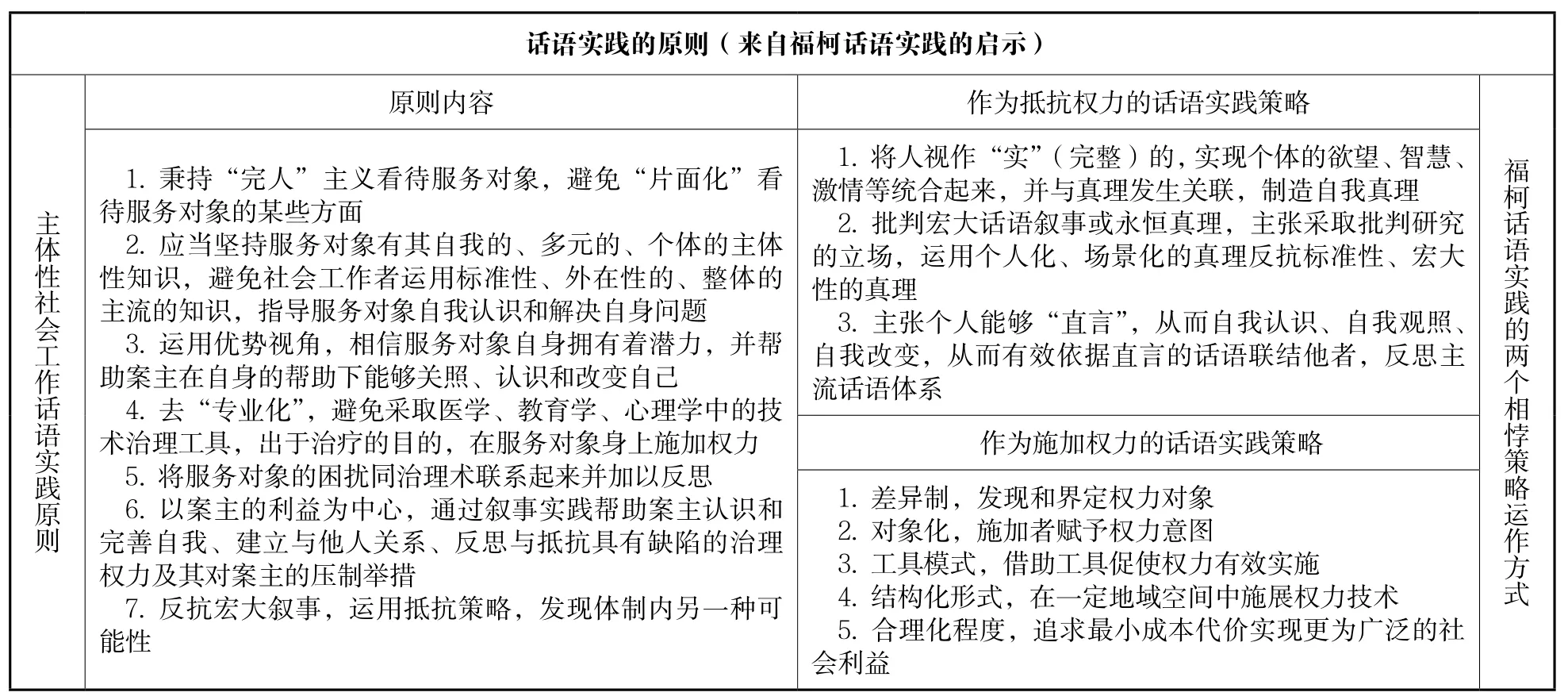

话语实践的抵抗策略实现。福柯在生命晚期重返西方古典哲学,寻觅一种“实(完整)”的人存在状态及其实现技术,这种技术也便是抵抗权力的话语实践。福柯在此基础上提出直言、自我关注、批判三种技术。1)将人视作“实”(完整)的。福柯在《词与物》中表明近代“人的科学”将“有限的人”视为理论的根基,使人不断解构直至消亡,最终作为权力的客体并被规训为有用且驯服的人。③米歇尔.福柯:《词与物—人文科学考古学(修订译本)》,莫伟民译,上海:上海三联书店,2016,第348-391页。因此,抵抗权力的话语实践首先应将“人”视为完整的,也即将个体的欲望、智慧与激情统合起来去看待个体。④杜玉生:《哲学抵抗与“真正的生活”——福柯论犬儒主义》,《外国文学》,2015(2)。2)批判宏大叙事或永恒真理,促使个体更多地关注自我。福柯关于疯癫与规训的批判研究,证明治理术是借助于宏大叙事与永恒真理消灭个人化与场景化的自由空间后,才最终使得个体遭受忽视从而受到权力规训。⑤安德里娜.S.尚邦、阿兰.欧文、劳拉.爱泼斯坦:《话语、权力和主体性:福柯与社会工作的对话》,郭伟和等译,北京:中国人民大学出版社,2016,第173页。福柯关于这一现实的超越借助于双向路线,其一方面揭开了宏大叙事与永恒真理背后隐蔽的权力意图,另一方面鼓励个体关注、表达和体验自我,以此发现自身中可能蕴含的新型思维方式,以此帮助个体习得反思和批判能力,从而抵抗建构权力的意图。⑥乔弗鲁瓦.德.拉加斯纳里:《福柯的最后一课:关于新自由主义、理论和政治》,潘培庆译,重庆:重庆大学出版社,2016,第16-19页。3)重视“直言”,即勇敢地、真诚地将真实的事物说成真的,这种话语实践使得自身得以自我认识、自我关心、自我教化。⑦米歇尔.福柯:《自我技术:福柯文选Ⅲ》,汪民安编,北京:北京大学出版社,2016,第133-134页,375-383页。社会工作应当对福柯所言的抵抗策略具有着深入性认识,其首要需要将服务对象视为“完人”,鼓励其自我关怀和自我表达,在面对服务对象所生产的主体知识不应将其视为非理性的而是应将其假设为理性的,从而思索其内在的合理性以此提供思考社会权力的可能缺憾。综上,本文总结出如下表所示的话语实践基本原则:

(二)作为实践模式的话语实践

福柯一生主要的学术工作与政治实践始终围绕“主体性”展开,笔者力图借助福柯提供的理论洞见并立足于社会工作发展的角度,提出了话语实践并阐述了其原则,尝试调和社会工作内部“主体性”与“社会性”之间的关系。然而,话语实践的原则如何在具体的服务实践中得以运用?这个问题有赖于后续学者围绕此原则展开深入性探讨,囿于篇幅,本文旨从个体、小组与社区三个层面的运用技巧展开初步探索。

1. 鼓励案主谈论自我,推动其关照、认识和改变自我。社会工作在开展个案工作时,应当鼓励案主讲述和谈论自己的故事,以在社会工作者的帮助下重新审视其日常生活经验。①Michael White、David Epston:《故事、知识、权力:叙事治疗的力量》,廖边德译,上海:华东理工大学出版社,2013,第31-49页。为达成此目的,社工首先应当提供案主宽松的会谈氛围,运用“完人”的角度去看待案主,鼓励其谈论个人经验和自身赋予经验基础上的意义,而后引导案主关注宏大叙事和主流话语在自我叙述中所发挥的作用。其次,社工应当围绕问题展开,帮助服务对象探寻自身久远且隐秘的记忆,借助于质询的技巧,帮助案主围绕问题运用自我知识重新审视自身与经验(问题)之间的关系,以此超越主流的、外在的和标准的话语框架,发现自我的、个体的和多元的话语框架,在此过程中案主能够学会关照自我并建构主体性的知识,以此收获在助人过程中的主动性。例如卫小将等通过情感支持及问题外化、探索及重塑故事、固化新的故事三个阶段,帮助一个因怀疑自己有精神病而濒临自杀的青少年摆脱了外在对其的评价产生的困扰,重新运用自己的标准看待和评价自我的生活。②卫小将、何芸:《“叙事治疗”在青少年社会工作中的应用》,《华东理工大学(社会科学版)》,2008(2)。

2. 赋权群体,通过话语促使群体反思其生存境况与治理话语和权力的关系,探索有助于改善主体生活的可能。社会工作者在开展小组工作时,应当重视运用赋权的方法,即重视社工与成员间的关系与小组成员间的关系,将关系视为潜在的变革能力。在此基础上将个人困扰与社会秩序连接起来考察认识,反思当前社会中的话语体系与权力分布,思考社会秩序与社会关系重构的可能性。①Lena Dominelli:《女性主义社会工作:理论与实务》,王瑞鸿等译,上海:华东理工大学出版社,2014,第41-44页。在赋权过程中,社工应当保持与案主平等的关系,向其尽可能提供完善的条件以鼓励其自主决定,②Lena Dominelli, Betrayal of Trust: A Feminist Analysis of Power Relationship in Incest Abuse and its Relevancefor Social Work Practice,British Journal of Social Work, 1989, 19(4): 291-307.而非灌输案主社工自身的价值理念和个人目标。对于小组成员来说,在他们充分认识与表达自我之后,其所具有的共同境况有助于启发他们反思个人遭遇与社会权力之间的关系,从而也为社工开展结构性社会工作提供了公共议题,以此提供社会变更的可能性。朱眉华等人借助于影像相机等技术手段,记录T村的流动家庭妇女的生活现状,妇女们借助社会工作者提供的技术手段发现了彼此共同的生活问题及其困难,并开始联手开展了一定程度的社会关系变革。③朱眉华、吴世友、Mini V. Chapman:《流动家庭母亲的心声与社会工作的回应——基于T村母亲发声项目的分析》,《中国青年政治学院学报》,2013(5)。

3. 反抗宏大话语叙事,探索地方场景的实践知识,以此探寻制度外的另一种理性。福柯认为宏大叙事体系在形式上表现出一体化、标准化与同质性的特质,话语实践对待权力对象常常是强迫性的,因而宏大叙事体系背后隐蔽的是对于身体的规训欲望。然而,宏大叙事体系也终有其限度,其本身所具有的一体化、标准化与同质性的属性,也悖论性地决定其难于推动凭借其上的权力伸展足够深入与有弹性,因此这便为个体或地方抵抗宏观权力提供了一种可能性。当社会工作在开展社区工作时,常常受制于变动性强烈而又极具模糊性的治理口号,这有可能使得社区工作的目的不是服务于居民,而是服务于领导视察与外来参观,难于真正实现社区工作的主旨。在这种宏大话语治理口号的基础上,不少社区工作者运用自身的实践性智慧,灵活地在口号的框架下探寻符合社区需求与优势的治理方向,使其自身既完成上级所交付的命令和任务,又恰适性满足社区居民的期待与需要。例如,郭伟和分析了B市社区工作者出于保护职业和专业对服务对象的主体性伦理承诺,通过运用地方性的实践智慧,发展人情网络,完成了治理任务而又抵抗了行政建制力量,发现了基层社会治理的另一种理性可能。④郭伟和:《地方性实践知识:城市社区工作者反建制力量的隐蔽领域——基于B市莲花社区的个案研究》,《学海》,2016(2)。

话语实践是调和社会性与主体性的社会工作实践模式,有着自身的原则与技巧。福柯晚年重新返回古典哲学,试图借助于话语实践使得人民掌握自我技术,从而完成对于现代社会危机的超越。在福柯的理论文本中,主体不仅是分析的对象,同样是学术的价值关怀。社会工作也同样如此,主体(服务对象)也不仅仅是实务的对象,同样是实务与学术的伦理起点,在此基础上,尝试提出“理想社会”的发展方向并为之而努力。

四、结语

现代社会推动着社会权力朝向“治理”的方向发展,社会工作作为一种“人的科学”嵌入于规范性权力体系之中,帮助社会权力面对个人的施展更加富有效率,同时也推动社会权力的施展方式和权力资源不断变革。此时的社会工作在福柯的理论文本中被视为一种“治理术”,并有可能助力社会权力从规范性权力朝向规训性权力方向发展,从而使得个人自由遭逢愈发逼仄的空间。福柯将自身的关注点定位于“主体性”,尝试推动个体掌握自我技术,从而超越现代社会危机。社会工作作为规范性权力的组成部分,有可能担任这一使命,力图在个人、小组与社区三个层次运用话语实践帮助服务对象习得自我技术,从而使其在改变过程中掌控对于自身的主动性,以为现代社会发展提供厚实的民情基础。

当代中国社会工作“社会性”的探索,是立足于社会转型与社会发展角度,谋求社会工作嵌入式发展的战略,实现社会工作作为一项新兴专业与职业纳入到整体社会权力体系之中,在社会建设、社会管理与社会治理时期不断调适社会工作的角色和身份。实践证明,关于“社会性”的探索使得社会工作从无到有,且逐步拓展自身实践领域和加深自身工作深度,最终在当下表现出与广大居民日常生活休戚相关的状况。然而,这种自上而下与快速发展的社会工作成长路径,使得社会工作并未对于居民的日常生活知识有着深入的了解,也并未真正构建对于居民日常生活的道义情感,极容易导致社会工作发展出为整体社会与为专业自身的权力导向,而枉顾对于人民的权力导向。长而久之,如此的“社会性”探索可能吊诡地使得社会工作失掉社会,因此,社会工作的性质探寻必须借助于“主体性”来增补“社会性”的可能缺憾。

找回主体性,不仅需要把主体性带入到社会工作性质的理论探索中,更需要带入到社会工作的实务情境中。从本质而言,我国国家性质决定社会权力并非服务于少数阶层的私利而奴役广大人民,反而是服务于社会中最大多数的人民。党的十九大重新确立了我国社会的基本矛盾“人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分发展之间的矛盾”,同时确立“以人民为中心”的发展观,这就意味着确立人民为中心,通过解决不平衡与不充分发展矛盾,从而满足人民的美好生活需要。从此意义而言,中国社会工作并未遭遇福柯所言的权力与身体的根本矛盾,换言之,中国社会工作的“主体性”与“社会性”是具有协调互构的作用。马克思在《共产党宣言》中规定了社会主义的终极价值和最高目标是“每个人全面而又自由的发展”,①叶汝贤:《每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件——〈共产党宣言〉关于未来社会的核心命题》,《中国社会科学》,2006(3)。这何尝不是主体性的目标与导向。“主体性”作为社会工作的伦理关怀,它引导社会工作者进入服务对象的内部世界,挖掘和掌握其主体知识,推动其成长为对自身改变具有主动性的主体,也在这个过程中从个体困扰中寻求公共议题,以此推动制度变革从而提升整体的社会想象力。与之同时,当下所处的社会主义初级阶段,使得社会工作有必要借助于“社会性”引导建立的制度框架发挥自身的专业贡献。因此,协调主体性与社会性便意味着,社会工作应当迈向更为广阔的实践平台,这不仅有赖社会工作者与社会组织能够不断追寻专业化,建构出对某一群体与地域服务对象深入的认识,以实现“主体性”导向下的社会工作不断生产多元的主体知识;同样有赖于社会权力体系的调整,能够使得社会工作所负载的多元主体知识找寻表达与协商的制度平台,以使得多元主体利益能够不断推动社会权力体系与社会资源配置方式不断更新自身。由此观之,“社会性”不再是固态不变的社会结构,而是不断革新自我、包容协调的社会结构,而“主体性”也不再是盲目冲动的私人利益,而是理性之上、有序协商的社会主体,此时的社会工作方才有助于推动社会发展与人的自由而全面发展协同演绎。

协调主体性与社会性的专业社会工作,何以可能、何以可为?换言之,当今中国社会工作的“专业性”又意味着什么?专业(profession)的词根是profess,其最早意味着进入宗教秩序的誓言,有着高度的神圣性与伦理性,它不是当代西方社会工作依据“科学性”谈及的“专业性”,而是从本质上意味着对于所服务的人群与地域的主体性伦理承诺,也必然暗含着对于社会主义政治秩序的承认。基于此,专业的中国社会工作不仅需要从有效性角度论证引进而来的实务模式与方法的适用性问题,而且需要从当代中国社会权力体系中探寻更加灵活且有效的行动策略①杨威威、鲍伟娜:《社会工作吸纳运用基层政治组织的优势及其策略——兼论社会工作生活范式转向》,《社会工作》,2017(5)。,更是应当从整体社会角度上探寻社会体制改革的方向与路线。我们应当认识到,当前中国社会工作更多地是在社会服务领域实践,这不仅是由于政府购买服务制度的短期购买、属地购买方式,使得社会组织难以形成长期的发展战略,②黄晓春:《中国社会组织成长条件的再思考——一个总体性理论视角》,《社会学研究》,2017(1)。也是由于中国社会工作实务与研究欠缺“底层视角”,以不断总结提炼多元社会主体的知识。面对着新时代的时代背景,中国社会工作理论与实务也当从主体与社会双向进路,反思性建构社会工作的知识结构与实务模式,以此助力中国特色社会主义社会体制迈上新的高度。