职务发明国家所有权制度研究

2018-09-10肖尤丹

肖尤丹 徐 慧

内容提要:职务发明权利归属是影响科技成果转化动力和效率的重要因素,国有单位职务发明往往被认为是沉睡专利,究其原因,其权利归属中存在的国家因素是导致这种现象的重要原因。1984年中国第一部专利法采取了与绝大多数国家并不相同的权利逻辑,将国家所有权置入专利权属之中,从而形成了具有中国特色的职务发明制度。2000年专利法改革对1984年专利法中的国家所有权制度进行了系统性的改革,但是这一改革仍然遗留有问题,也就是这些问题产生了当前科技界对职务发明制度改革的要求。

一、问题的提出

2017年3月4日,《四川日报》刊登了全国两会特别报道——《四川的一小步,能否成为全国的一大步?》,专题报道由全国人大代表、四川省人民代表大会常务委员会副秘书长徐建群准备提交的关于修改专利法的议案。根据报道,这份修改法律议案名称是“关于修改《中华人民共和国专利法》第6条促进科技成果转化的议案”,建议内容为:一是“建议全国人民代表大会常务委员会通过改革试点授权在四川或者八大全面创新改革试验区内暂停适用《专利法》第6条”;二是“建议全国人民代表大会常务委员会尽快修改《专利法》第6条及相关法律法规,为推动改革提供法律依据”。①李欣忆:《四川的一小步,能否成为全国的一大步?》,载《四川日报》2017年3月4日第003版。其后,3月8日四川《华西都市报》封面新闻进一步报道这份议案的进展,即截至3月7日“全国人大四川代表团多达61位代表”②《四川代表团61位代表联名建议:修改《专利法》第六条名称》,载《华西都市报》2017年3月8日第3版。都参与联名提案。四川省人民政府的官方网站也在第一时间转载这篇报道。③参见http://www.sc.gov.cn/10462/12771/2017/3/8/10416520.shtml.最后访问日期:2018年7月30日。

《专利法》第6条一般被视为职务发明条款,它存在什么重大问题非改不可呢?有人认为,“问题就出在高校职务科技成果的完全国有属性上”。④王延斌、盛利:《〈专利法〉能否对职务科技成果混合所有制“放行”?》,载《科技日报》2017年3月4第002版。在上述系列媒体报道中,牵头提案人作了一些说明,⑤李欣忆:《四川的一小步,能否成为全国的一大步?》,载《四川日报》2017年3月4日第003版;李霞:《四川代表团60多名代表联名议案建议——修改专利法有关条款促进科技成果转化》,载《成都日报》2017年3月14日第003版。她认为“科技成果转化较难,其核心问题就是职务科技成果的权属国家所有,股权奖励落地困难”,“2016年西南交通大学探索出一条科技成果所有权改革新路径,即职务科技成果混合所有制,让职务发明人拥有科技成果所有权”,“但是四川的实践与《中华人民共和国专利法》第6条有所冲突”, 她进一步提出 “相对奖励激励而言,唯有所有权是主动的、稳定的,且包括交易权、定价权、收益权在内。科研人员如果与科技成果的产权无关,必然缺乏转化动力”。简而言之,四川代表团61位全国人大代表均认为:现有职务发明制度规定是导致发明人缺乏转化动力的根本原因,应当改革职务发明规定让发明人获得更大的权利。

按照主张修改专利法的人大代表法律议案观点,职务发明制度对科技成果转化的阻碍,集中体现在:在国有单位中职务发明“所有权”归国家,单位和发明人缺乏处分能力。从目前我国专利法的规定来看,这种职务发明国家所有权似乎并不存在,那么这种对制度的批判到底是一种基于历史惯性的社会想象,还是中国特殊经济体制导致的制度现实?是我国专利法中职务发明制度的固有缺陷,还是专利法实施中存在的适用和解释障碍?本文试图从职务发明国家所有权制度的确立、改革及其挑战等方面,在制度层面回答上述问题。

二、职务发明国家所有权制度——1984年专利法的两权分离

(一)专利保护“双轨制、两权分离”与“三元两权”

1.体现国家利益的“职务发明”规定

自1979年我国开始研究起草新中国第一部专利法时,职务发明制度就被引入专利制度框架之中⑥赵元果编著:《中国专利法的孕育与诞生》 ,知识产权出版社2003年版,第211页。。但是,由于我国不同于西方国家的政治经济体制,职务发明制度从设计之初,就始终考虑符合我国自身政治经济体制,而并非简单地条文照搬和制度移植,其性质也绝非一般意义上调整单位与个人关系的“职务发明”权属制度,而是涉及国家与个人关系的专利所有权归属制度。在立法过程中的相关表述就反映这一特征,原国家科学技术委员会与原中国专利局在1981年3月7日向国务院报送的《送审中华人民共和国专利法(草案)的报告》第二部分,将其称为“专利权的内容”。1983年10月26日,全国人大法律委员会委员讨论《专利法(草案)》形成的意见中,将其称为“关于专利权的归属”,其核心是需要兼顾国家利益。1983年11月22日,原中国专利局回应法律委员会意见的解释中,更直接将这一问题概括为“关于专利所有权的归属”。⑦赵元果编著:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社2003年版,第238、252、254页。

因此,1984年3月12日,第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过的《专利法》中第6条,并非简单的职务发明权属制度,而是确定了体现“国家利益”的以职务发明为形态的“中国特色”专利权属制度。该条共3款,第1款规定内资机构职务发明权利归属,明确“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有;集体所有制单位或者个人申请的,专利权归该单位或者个人所有”;第2款规定境内的外资机构职务发明的权利归属,“在中国境内的外资企业和中外合资经营企业的工作人员完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该企业;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,专利权归申请的企业或者个人所有”;第3款规定专利权人的内涵,明确在我国专利法中“专利权的所有人和持有人统称专利权人”。

同时,1984年《专利法》在第10条第2款中,相应地规定作为持有人的全民所有制单位处置专利权的特别要求,“全民所有制单位转让专利申请权或者专利权的,必须经上级主管机关批准”。第14条明确“国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府”有权决定对本系统内或者所管辖的全民所有制单位持有的重要发明创造指定实施。⑧内容如下:国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府根据国家计划,有权决定本系统内或者所管辖的全民所有制单位持有的重要发明创造专利允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向持有专利权的单位支付使用费。中国集体所有制单位和个人的专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义,需要推广应用的,由国务院有关主管部门报国务院批准后,参照上款规定办理。第16条规定“专利权的所有单位或者持有单位”应对“职务发明创造的发明人”给予奖励。(参见图1)

图1 1984年《专利法》及其实施细则的职务发明制度结构图

2.体现公有制经济特征的“职务发明”规定

之所以采取职务发明的形式,规定专利权的权属问题,1983年12月时任专利局局长黄坤益在对立法机关所作的《关于〈中华人民共和国专利法(草案)〉的说明》(以下简称1983年《起草说明》)中有较为清晰的说明。其核心理由是,以职务发明制度“处理好国家、集体和个人”之间的专利权关系,解决专利权作为排他性私人财产权与我国社会主义公有制经济特点之间的冲突。1983年《起草说明》还特别指出,根据现代科学技术发展的实际情况,职务发明创造占发明创造的绝大多数……我国绝大多数的专利权将归社会主义公有制单位所有,因此,选择引入职务发明制度,有利于体现我国公有制经济特点。并且,进一步解释第6条与第10条的关系,“全民所有制单位转让专利权时,需经其上级主管部门批准……这说明我国全民所有制单位所取得的专利权只具有相对的排他性”,“对专利权作了这些规定,将保证不会产生像资本主义国家那样的独家垄断,也可避免不按国家计划对某些热门产品一拥而上的情况”。⑨《关于〈中华人民共和国专利法(草案)〉的说明》,载http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/26/content_5001493.htm,最后访问日期:2018年7月31日。支持专利法起草的学者将其表述为:“要实行专利制度,就得尽可能反映我国社会经济的特点”, “发明的所有权,在资本主义国家,专利权是私人占有,可以拒绝转让,可以出售独占许可证”, “我国应当不同,专利权,归根到底是属于国家,而获得专利权的单位,只是获得了持有权”。⑩同注释⑨。

由此可见,1984年专利法中的职务发明规定,是结合当时我国政治经济体制特点,以职务发明框架进行的针对性制度设计,从而形成兼顾国家权利的专利权属替代方案,确立了不同于一般国家职务发明法律制度的三元两权制模式(参见图2)。所谓三元,是指不同于一般国家的职务发明制度,主要是调整单位与员工(或者雇主与雇员)的二元专利权关系,我国专利法明确提出处理“国家、集体和个人”的三元财产权关系,并且通过区分专利权的所有和持有,保障国家对专利权的法律利益。而且,通过职务发明制度与1984年《专利法》第10条(转让批准)、第14条(计划指定实施)规定的协调和配套,实现国家对大部分专利权的实施享有实际控制的权利。⑪这种实际控制与1980年《美国拜杜法案》中设计的“政府介入权”有些相似。所谓两权⑫采取“两权”的表述是为了避免与专利发明双轨制做出区分。,主要是指法律规定区分全民所有制单位和其他单位,并分别适用“持有”和“所有”的不同法律规范⑬黄坤益:《专利法的实施将推动我国科技事业的发展》,载《中国科技论坛》1986年第1期,第36-38页。,比如1985年4月实施的专利法配套法规——《专利法实施细则》第6章“对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励”部分仅对全民所有制单位作出了强制性规定。⑭14 专利权被授予后,专利权的持有单位应当对发明人或者设计人发给奖金。一项发明专利的奖金最低不少于200元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于50元。 由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,专利权被授予后,专利权的持有单位应当从优发给奖金。对上述奖金,企业单位可以计入成本,事业单位可以从事业费中列支。

图21984年《专利法》框架下的“三元两权”权利结构

由原中国专利局编写的《专利法释义》中也明确规定,专利权持有问题的产生是“由于专利权也是一种财产权,在全民所有制企业,它只能属于国家所有”的现实造成的。《专利法》“三元两权”的权利归属构造,也体现《民法通则》中“全民所有制企业对国家授予它经营管理的财产依法享有经营权,受法律保护”的规定,“专利权持有,实际上即国家对专利权有所有权,但企业对专利权有利用权即经营权”。⑮文希凯主编:《专利法释义》, 专利文献出版社1994年版,第28页。

(二)“两权分离”的立法解释及其遗留问题

从1984年《专利法》第6条的立法过程来看,该条第1款的规定确实应当解释为:“全民所有制单位被授予的职务发明创造专利,所有权属于国家”,单位享有依法管理的权利。⑯原全国人大法律委员会在最终对委员审议意见的研究结论中,也明确表达这样的立法。参见赵元果编著:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社2003年版,第296页。这就为其后不同时期、不同部门将该条解释为“职务发明‘所有权’归国家”,寻找到最初立法目的的立论基础。

1984年《专利法》第6条的规定,虽然在当时的历史语境和法律体系下,似乎暂时解决了专利权国家所有问题,也看似放弃专利保护双轨制的传统思路,但实际上“三元两权”仍然是双轨制思路的制度化变种,并未从根本上厘清作为私权的专利权,同时兼具公权与私权二重性的国家所有权⑰其理由在于,国家所有权在权利性质、权能设置、行使方式、法律保护等方面与传统民法上的所有权存在重大差别,脱离传统物权和所有权的理论构成和立法结构。……国家所有权具有私权和公权的二重性,私法和公法共同调整,一种特殊的混合法律关系。国家所有权制度的建构应当超越私法的传统界域。参见马俊驹:《国家所有权的基本理论和立法结构探讨》,载《中国法学》2011年第4期,第89-102页。之间模糊、晦涩的关系⑱立法后期对于直接规定“国家所有”还是通过规定“持有”间接明确国家所有权的不同意见,实际上就是对国家所有权两种不同性质认识的实际体现。,简单地套用农村土地制度改革和企业改革中的“所有权与使用权”的两权分离理论⑲周长征:《专利权的所有与持有——兼论“两权分离”理论不适用于知识产权制度》,载《科技与法律》1996年第1期,第35-38页。,则为该制度的后续发展与改革留下一系列更为困难、复杂的适用和解释问题,造成包括专利权在内的知识产权与民事财产权制度之间的适用困难。比如,专利权与“专利的所有权”如何区分,国家所有专利权如何行使权利,谁来代表国家行使所有权,《专利法》第10条第2款和第14条是否就是国家行使专利所有权的全部法定方式等问题。

另一个重要的遗留问题是,1984年专利法的“三元两权”的特殊制度架构。为了突出国家在专利权归属中的作用,而刻意弱化现代专利法中最基本的“发明人主义”价值基础,将职务发明机制,作为我国专利权原始取得主要方式。这种将职务发明制度置于专利法总则部分,并列为专利权取得优先方式的立法方式,与世界绝大多数国家立法都不相同,无论其采取雇主优先抑或雇员优先的权利归属原则。

即便是公认为“雇主优先”的《法国知识产权法》中,职务发明权属规定(第L611-7条)也是位于发明人获得专利权一般性规定(第L611-6条)之后的。《德国专利法》第6条关于专利权取得方式的规定,更未涉及作为继受取得方式的雇员发明机制,而是采取特别法方式。《以色列专利法》是将专利的权利归属(第5章)和职务发明(第8章)放在完全不相邻的两章之中,而且职务发明权属的适用以雇员的发明通知为前置条件(第131条和第132条)。《日本专利法》则是在职务发明制度中设置实施权和权利归属的分离机制,雇主有权优先获得实施权(第35条第1款),但概括性转让雇员发明的协议并不产生专利权原始取得的法律效果(第35条第2款)。⑳《十二国专利法》翻译组译:《十二国专利法》,清华大学出版社2013年版。从发明人主义的专利法价值来看,上述其蕴含的适用逻辑不言而喻,即雇主取得职务发明专利权是源自发明人权利的法定或者约定继受取得,它们存在法律位阶和效力上的明显差异。

但是中国法中却正是由于缺乏这种有差异的权利取得位阶,进而导致以职务发明为形式的专利权权利归属制度适用的高度复杂性,也使得仅仅局限于职务发明制度本身的比较法研究,丧失了参照的前提条件。

三、职务发明国家所有权改革——2000年专利法的制度重构

2000年8月第二次修改后的专利法,全面调整了1984年专利法中的职务发明制度,从而形成了现行《专利法》以第6条和第16条为核心的职务发明规则。在《专利法》第二次修改涉及的35个条文中,与职务发明制度有关的占到5条,即第6条(权属规则)、第8条(专利共有)、第10条(权利实施限制)、第14条(计划指定实施)和第16条(职务发明人奖励),这也是迄今为止职务发明制度被引入中国专利法后唯一一次修改。不同于增加许诺销售和诉前临时措施等规定以适应《TRIPS协议》《专利合作条约》(PCT)等国际规则为出发点㉑冯晓青:《浅析我国专利法的第二次修订在与国际接轨方面的完善》,载《政法论丛》2001年第3期,第17-19页。,《TRIPS协议》中并不存在与职务发明有关的直接规定。根据相关的立法文件和立法参与者的说明,2000年的专利法职务发明制度改革,是立足本国经济体制和科技体制发展客观实际需求,重点解决专利法规定与当时经济体制改革、科技体制改革形势和精神不一致、不协调的问题。

(一)改革动因:适应国内经济体制和科技体制改革需要

2000年10月,介绍第二次专利法修改情况的国家知识产权局署名文章中,明确表示适应政企分开等国有企业制度调整为重点的经济体制改革形势,满足促进经济科技融合的科技体制改革需求,是专利法职务发明规则的调整和修改的根本原因。㉒国家知识产权局:《中国专利法第二次修改的背景及过程》,载《知识产权》2000年第5期,第3-5页。修法参与者更进一步说明修改依据的对应关系:原法规定不符合《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》㉓宋建华:《〈中华人民共和国专利法〉修改条文的逐条说明》,载《专利法研究》2000年,第46-65页。,为了适应“国有企业实行规范的公司制改革”及政企分开的改革要求,删除修改原法中所有涉及全民所有制单位“持有”专利权的规定㉔文希凯:《对中国专利法第二次修改的思考》,载《中国专利与商标》1999年第1期,第16-24页。,具体包括第6条、第8条、第10条、第14条和第16条;根据《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》的要求,在配合实施“科技计划项目管理体制改革”方面,按照“课题制的实施需要”㉕文希凯:《中国专利法的第二次修改介绍》,载《知识产权》2000年第5期,第6-10页。,增加了《专利法》第6条第3款关于约定职务发明的规定;在落实“对于知识产权的职务发明人、设计人、作者以及主要实施者,要给予与其实际贡献相当的报酬和股权收益”方面,相应修改《专利法》第16条,明确将发明创造实施奖励改为“合理的报酬”,体现对职务发明人贡献的制度性“对价”。

根据时任国家知识产权局局长姜颖在2000年4月25日在第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上所作的《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明》(以下简称《修法说明》),与职务发明制度相关的修改,是第二次专利法修改的关键核心内容,被置于说明问题的首位。㉖《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明》,载http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/17/content_5009004.htm,最后访问日期:2018年7月31日。有学者评价这一改革是“根据促进技术进步和创新的宗旨,在法律规定的层面上对专利权归属、处理、专利实施的激励机制等基本方面作出的重要调整”,㉗陆飞:《优化管理模式 强化保护力度 简化审理程序——我国专利法的第二次修改及其意义》,载《研究与发展管理》2001年第1期,第45页。是“强化权利应用,促进创新成果转化”的举措。㉘有学者误将职务发明修改当作2008年第三次法律修改的结果,实际上职务发明制度只在2000年有过一次修改。参见吴汉东:《中国专利法的发展道路:现代化、国际化与战略化——在中国专利法颁布30周年座谈会上的发言》,载《知识产权》2014年第3期,第12页。但更多学者仅关注2000年修法中与国际规则接轨的制度改革方面,而低估或者忽视这次修法中职务发明制度调整对我国专利法整体体系和立法逻辑的巨大影响。㉙根据中国知网查询检索情况,2000-2003年中文核心期刊和CSSCI来源期刊中以“职务发明”为主题、关键字或者摘要中提及“职务发明”的专业学术论文仅有3篇,而涉及WTO、《TRIPS协议》和《专利法》修改的则有22篇,由此显见学术界对职务发明制度改革重要性了解和研究的匮乏。3篇论文如下:王林、何敏:《对职务发明成果归属的新思考》,载《南京师大学报(社会科学版)》2002年第2期,第38-41页。杨煜:《界定职务发明创造的几个问题——对专利法第6条的解释》,载《人民司法》2002年第2期,第46-47页。陈国清、朱雪忠:《论职务发明创造的非职务化流失》,载《科研管理》2001年第6期,第15-20页。

(二)改革方向:从“国家主义”迈向“权利主义”

尤其值得注意的是,由于我国不同于西方国家的政治经济制度,1984年专利法的职务发明制度从立法起草之初,就始终徘徊在双轨制与单轨制专利保护制度的框架之间,其性质绝非一般意义上调整单位与个人关系的“职务发明”权属制度,而是涉及到国家与个人关系的专利权归属制度。1984年《关于〈中华人民共和国专利法(草案)〉的说明》中非常清楚地表明了,职务发明制度在我国专利立法中的特殊作用,“根据现代科学技术发展的实际情况,职务发明创造占发明创造的绝大多数……我国绝大多数的专利权将归社会主义公有制单位所有”。因此,选择引入职务发明制度,有利于体现我国公有制经济特点;有利于解决专利权作为排他性私人财产权与我国社会主义公有制经济特点之间的冲突;有利于“处理好国家、集体和个人”之间就专利权而产生的权利和利益关系。

因此,2000年专利法对职务发明规则的修改,不但完善了职务发明制度,还很大程度上解决了国家通过职务发明归属对权利人私权的行政限制,从体制上恢复了专利法调整私权的基本属性,回归了职务发明制度平衡雇主雇员关系的权属机制,体现了专利法立法逻辑从“国家主义”向“权利主义”的现代化转型。

1.回归以“平衡雇佣关系”为核心的专利权利归属

修订后的2000年《专利法》第6条大幅简化条文内容,直接规定职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人,既不再区分内资单位和境内外资企业,也不区分内资单位的所有制形式,统称为专利权人,淡化原法第6条中的国家与单位、个人之间的专利权归属问题。同时,回归到单位与个人之间的职务发明权属关系,增加第3款规定特定情形下,单位与个人可约定职务发明归属。

按照时任国家知识产权局局长姜颖所作《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明》(以下简称《修正案说明》),之所以简化条文不再采取持有与所有分离的规定方式,是由于原法“规定中关于国有单位专利权归属的表述与国有企业改革的精神已经不相适应”,根据当时国有企业政企分开的改革原则,国家作为出资者,对国有资产的所有权与企业法人财产权相分离,而国有企业以其自身全部法人财产对外承担民事责任,自主经营、自负盈亏,“没有必要再按不同的所有制,规定国有单位对其专利权只是‘持有人’,其他单位对其专利权才是‘所有人’,而只需要明确谁是‘专利权人’就可以了”。此外,《修正案说明》中对于修改“持有人”的表述,还特别加以备注,称使用这一称谓“容易引起没有处置权的歧义”。㉚姜颖:《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明——2000年4月25日在第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议》,载http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/17/content_5009004.htm,最后访问日期:2018年7月31日。从《修正案说明》的字面来看,修法对“持有”与“所有”两权分离的扬弃,应当被理解为专利权(包括专利申请权)属于法人财产权的范畴,而非国有资产所有权的对象,权利人对专利权的行使,不应当存在有无处置权的问题。

2.专利权转让行政审批的废止

与专利“持有”规定相匹配的原法第10条第2款规定,即全民所有制单位转让专利权需上级单位审批,在2000年的修改中也被同时删去。这就意味着,专利法取消了针对特定一类主体行使专利权的主要行政限制。全民所有制单位作为专利权人按照2000年《专利法》第10条第1款 “专利申请权和专利权可以转让”的规定,拥有自行决定和转让专利权的权利。而且,按照 “举重明轻”的法律“当然解释”方法㉛吕曰东:《当然解释的依据与思维进路》,载《法律适用》2015年第2期,第111-114页。,以及《专利法实施细则》(2002年修订)第15条的解释性规定,全民所有制单位也就自然拥有以其他法律未限制的方式处分专利权的权利,比如放弃、质押和赠与等。

2000年专利法修改主要解决原法第10条第2款中转让审批的行政限制,2008年第三次专利法修改则对该条第3款中的对外技术转移特别行政管制规定进行调整,将“必须经国务院有关主管部门批准”的行政审批表述,修改为“应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续”,以与2001年公布、2002年实施的《技术进出口管理条例》中“对属于自由出口的技术,实行合同登记管理”的规定相协调,从而进一步弱化对专利权人依法行使权利限制的行政管制。

因此,弱化并消除基于行政管理事由,对权利人行使权利的行政干预,是2000年之后的专利法制度改革的基本趋势。

3.“计划指定实施”的限制性重构

作为1984年《专利法》“三元两权”的权利归属和行使制度的最重要内容之一,其第14条计划指定实施制度,在2000年和2008年的专利法修改中,也都成为重要的修订完善对象。修改后的2000年《专利法》第14条,对于计划指定实施制度在权利主体、适用条件、适用对象和适用范围等方面都作出重大修改。同时,2000年立法还引入强制许可制度。与计划指定实施不同,强制许可制度有权决定的主体并非国务院,而是“国务院专利行政部门”,而且强制许可的适用条件更为广泛,既有基于公共利益的事由,也有依赖性专利实施的非公共事由。2008年专利法修改,更进一步将非国有单位的专利排除出计划指定实施的范围。这就意味着,在我国专利法中,政府指定许可实施的适用门槛要远高于强制许可实施,导致这种限制专利权排他性、促进有社会价值专利权推广运用的机制,可实施的范围非常有限。

(三)改革效果:有效激活了职务发明创造数量增长

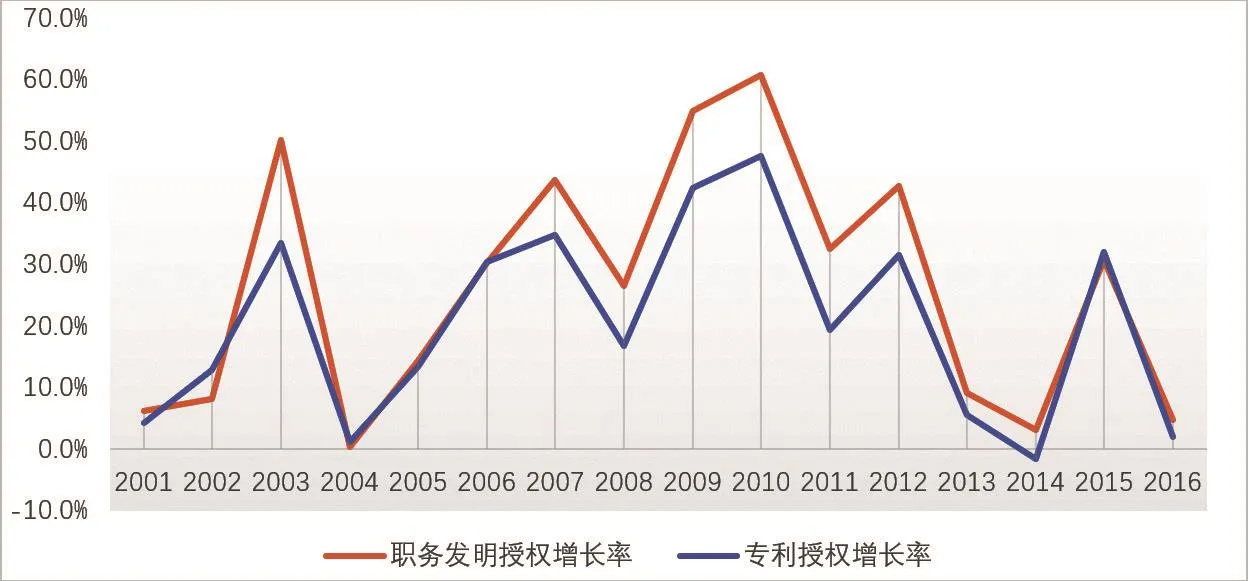

据1987-2016年专利授权统计,无论是授权专利中职务发明占比,还是授权发明专利中职务发明占比,自2000年职务发明制度改革后,都实现了趋势性的“触底反弹”(参见图3),我国专利权及权利人结构,也随之发生了较大的变化。1987-2000年之间,授权发明专利中职务发明占比持续快速下降,从1987年的84.57%下降到2000年的45.72%,而且授权专利中职务发明占比始终在40%以下低迷,甚至在1994年出现了29.1%的最低占比,这显然与“七五”期间和“八五”期间,我国财政科技投入持续快速增加的实际情况严重背离。㉜郑振涛:《我国科技投入的现状及成因》,载《广东财经职业学院学报》2002年第1期,第5-10页。2000年开始,职务发明授权占比下滑的趋势得以有效缓解,2001年4月9日,国家知识产权局印发的《关于2000年发明专利申请状况分析及大力做好相关工作的通知》中曾明确提到“与1999年相比,大专院校的申请量增加了97%,科研单位增加了58%,而工矿企业增加了138%,说明职务发明申请还是有很大的潜力可挖掘。”

图31987-2016年授权专利中职务发明占比情况㉝ 《国家知识产权局统计年报1987-2015》,载http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjnb/,最后访问日期:2018年7月31日。

此后,2003年授权专利中,职务发明占比首次超过40%;2015年授权发明专利中,职务发明占比更是首次超过90%;最新数据显示2017年上半年该指标进一步提高到93.1%。㉞2017年上半年国家知识产权局主要工作统计数据及有关情况新闻发布会,载http://www.sipo.gov.cn/twzb/2017sbnxwfbh/,最后访问日期:2018年7月31日;韩霁:《每万人发明专利拥有量达8.9件》,载《经济日报》2017年7月21日第003版。此外,从2000年后授权数量的增长情况来看,职务发明的年度增长速度绝大多数时候都高于同期专利授权总量的增长速度(参见图4),这显示职务发明授权快速增长是支撑和带动专利授权增长的重要因素。上述数据,显然能够在相当程度上反映2000年专利法职务发明制度改革总体有效的实施效果,即有效提高职务发明数量、增加职务发明积极性。

图42001-2016年职务发明授权增长率与同期专利授权增长率

四、职务发明制度改革的挑战——科研体系与国有资产

2000年专利法修改,在专利立法中否定了职务发明国家所有权,并且在很大程度上解决了以《专利法》第6条为核心的中国特色专利权属制度的国际接轨问题,按理说应当解决了这一困扰中国专利法实施16年的问题。但是,产生职务发明国家所有权的我国特有经济社会制度的公有制体系和国家所有权关系,却并未得到后续专利法改革的高度关注和妥善解决,以解除限制为手段的修法方式,不但异化职务发明制度在我国适用的逻辑,还忽视作为专利法实施基础的本国科技研发体系和技术市场机构,“去中国特色”后的职务发明制度,显然难以适应我国当前复杂、多样的创新环境。这从不断攀升的职务发明申请占比,与司法活动中职务发明相关纠纷在专利权属与侵权纠纷中的占比始终低迷之间的矛盾(参见表1)就可见一斑。

显然,专利权的私权属性与公有制体系、国家所有权的固有冲突关系,不会因为专利法中相关规定的删除而自动消失,而只能以更为复杂的观念冲突、制度冲突和适用冲突的复合性形态继续存在。目前这种冲突更为激烈的表现为,在新一轮科技体制改革中专利制度、科技成果转化制度和科教事业单位国有财产管理制度的不协调、不一致,开篇所述的四川省所谓“职务发明混合所有制”改革就是这种冲突存在的某种极端表现形式而已。

表1 职务发明纠纷与职务发明申请占比情况㉟ 数据来源:最高人民法院司法裁判文书网站,检索关键词为职务发明;国家知识产权局各年度统计报告。

(一)国家科研体系与国家所有权

之所以这种制度冲突集中反映到科教领域中,首先是由于我国科技研发体系的特殊性,与美国等国家不同,国家设立的高等学校和科研机构,在国家创新体系中扮演更为重要的作用。仅以发明专利申请授权为例,根据国家知识产权局发布的1985年12月至 2015年12月统计数据显示,高等学校占国内发明专利职务申请授权量的26.6%,科研机构占10.2%㊱《2015专利统计年报》,载http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2015/b/b6.html,最后访问日期:2018年7月31日。;而美国商标专利局发布的1969年至2012年同一类型的数据显示,美国大学仅占其国内发明专利职务申请授权量的2.72%。㊲Utility Patents Assigned to U.S. Colleges and Universities Ownership Category Breakout,载 https://www.uspto.gov/web/of fi ces/ac/ido/oeip/taf/univ/asgn/table_1_2012.htm,最后访问日期:2018年7月31日。这就反映出中美两国在适用相似专利制度条件下,完全不同的专利权主体结构,必然导致相似制度产生不同的实施效果,职务发明制度正是其中较为典型的例子。我国公共科研体系和市场化科研体系的双轨并存关系,使得仅建立在任何一方利益机制之上的专利法制度,难以在另一体系中得到合理实施,在解决了旧问题的情况下必然产生新问题。比如,专利法第四次修改中对于专利实施和运用的促进制度引入,就是解决公共研发体系形成专利权实施动力和效率不足的问题,而这恰恰是由于2000年专利法权属制度改革,对于公共研发机构实际情况了解不足的必然结果。

其次,从科技体制改革的逻辑来看,职务发明权属机制,长期被视为体现对科研人员创新激励的制度工具,在国有单位中,职务发明的奖励属性等非经济利益仍然占据更重要的地位。专利法改革简单地将职务发明制度修改视为单位与雇员之间的经济利益博弈,显然也在一定程度上脱离了职务发明制度适用的实现条件。比如,2011年启动的《职务发明条例草案》起草,按照立法解释文件《关于〈职务发明条例草案(送审稿)〉的说明》的表述,其背景就是《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》提出了明确要求,制定职务技术成果条例,完善科技成果知识产权归属和利益分享机制,保护科技成果创造者的合法权益。明确职务发明人权益,提高主要发明人受益比例。㊳参见《关于〈职务发明条例草案(送审稿)〉的说明》,载http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zwfmtlzl/tlcayj/201504/P020150413381965565662.pdf,最后访问日期:2018年7月31日。

然而,这种以职务发明制度保护发明人的目标,显然是与世界范围内职务发明制度主要以限制发明人权利、保护雇主利益的立法功能完全相反。我国试图利用职务发明制度,以保障发明人权益的改革尝试,也与目前不少国家的职务发明改革目标南辕北辙。比如,2016年4月1日生效的,由日本产业界2013年开始推动的日本专利法修改中,就将原本规定的“员工所有”修改为在制定奖励制度前提下的“单位所有”。㊴参见Japan: New Employee Invention System,载http://www.managingip.com/Article/3532465/Japan-New-employee-invention-system.html,最后访问日期:2018年7月31日。

(二)国有无形资产与国家所有权

由于事业单位改革与国有企业改革,在路径和方式方面并不同步,2000年专利法以适应国企改革为突破的权属制度修改本意很好,但是由于专利法其他条文的协调关照不足,也缺乏与之匹配的相关改革制度保障,最终难以真实的惠及包括高等学校和国立科研机构在内的国有事业单位。其中,以“两权分离”问题最具代表性。2000年专利法修改后,2005年修订的《公司法》删除了原法第4条第3款“公司中的国有资产所有权属于国家”的规定。2007年《物权法》第55条的规定和2008年《企业国有资产法》,从立法上较为清晰地理顺了国家作为出资者享有的各种权益与公司法人财产权之间关系,基本完成了从政企分离、政资分离到监管分离的国企国有财产权改革㊵参见吕晓华:《中国特色社会主义国有资产监管理论的形成与发展》,武汉大学2012年博士学位论文。,因而国有企业专利权“持有”与“所有”在此基础上确实得以解决。

但是,国有事业单位中的国家所有权问题却截然不同。2007年制定的《物权法》第54条,采取了与规定国有企业财产国家所有权不同的方式,规定国家举办的事业单位对其直接支配的不动产和动产,享有占有、使用以及依照法律和国务院的有关规定收益、处分的权利。这就实际上意味着国家对于事业单位直接支配的不动产和动产享有所有权。2015年修订的《高等教育法》第38条对大学法人财产权也采取相同的规定。有学者将其解释为“国家所有权中分离出来的财产处分权”㊶劳凯声主编:《 高等教育法规概论》,北京师范大学出版社1999年版。。

2006年,财政部颁布的部门规章《事业单位国有资产管理暂行办法》,成为事业单位国有资产政策的集大成者,将事业单位与国有企业的制度差异进一步放大。该办法明确 “事业单位国有资产实行国家统一所有”,而且其界定的国有资产概念远远大于物权法的范围,“包括国家拨给事业单位的资产,事业单位按照国家规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产,其表现形式为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等”。该办法第20条明确提出,事业单位应当“加强对本单位专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等无形资产的管理,防止无形资产流失”,从而使得专利权被纳入财政部门事业单位国有资产管理的实际控制范围。《事业单位国有资产管理暂行办法》第25条规定,事业单位处置国有资产,应当严格履行审批手续,未经批准不得自行处置。2000年专利法修改中删除的“专利权转让的上级主管审批”,就这样被以国有资产处置审批的方式,重新纳入行政管制的实际范围。而且,2006年由财政部、国家知识产权局联合发布的《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》中,延续了1996年国家国有资产管理局和原中国专利局联合发文《关于加强专利资产评估管理工作若干问题的通知》(国资办发[1996]49号)中的规定,使用了“知识产权占有单位”这样含义模糊概念,规定“国有事业单位改制、合并、分立、清算、投资、转让、置换、拍卖涉及知识产权的,应当依法委托经财政部门批准设立的资产评估机构进行知识产权资产评估”。

因此,《事业单位国有资产管理暂行办法》将事业单位的一部分专利权以无形资产的方式纳入管制,这些规定大大影响了单位对职务发明成果进行规范管理和转化应用的积极性和动力。由此可见,根据合同法和专利法对职务发明创造归属作出的原则性规定,我国以“职责标准”为主、“资源标准”为辅、允许合同优先的职务发明原则,无须再修改《专利法》第6条,就可以满足上文西南交通大学提出的发明人拥有职务发明权利的需求。但因为国有资产管理的规定,高校等事业单位职务发明归属就又回归到国家所有层面。

五、基于产权理论的职务发明创造归属与利益分配

科斯产权理论的核心是,一切经济交往活动的前提是制度安排,首要任务是界定产权,明确当事人行使行为的权利,通过权利的市场交易达到资源的有效配置。依据科斯的确定产权法,在协议成本较小的情况下,不管最初的权利如何界定,双方当事人的利益都可以通过市场交易达到平衡,资源达到最佳配置。因此根据产权理论,职务发明创造的权利归属,不论归国家所有、归单位所有或归发明人所有,在不同的权利归属模式下,职务发明创造是否得到有效地利用,发明创造的收益是否得到有效分配,关键看权利的界定是否清晰,哪种权利界定下交易成本最低,权利是否可以通过市场自由地交易。

(一)职务发明创造不同归属模式的资源配置效率

很多国家职务发明创造归属,经历了从“收权政策”到“放权政策”的发展过程,我国专利法关于职务发明创造归属的规定,逐渐从国家所有向单位所有转变,西南交通大学关于职务发明规定的创新,将职务发明创造的所有权,进一步从单位所有转向单位和发明人共同所有,其目的都是为了促进单位和发明人对职务发明创造、运用的积极性。

当国有科研机构或高校的发明创造归国家所有,如涉及国家安全或重大利益的发明创造等,强调保证公共利益,也就是“全民所有”,所有人群体规模庞大,缺乏对发明创造的信息掌握,㊷张维迎:《国有制与市场经济相容吗?中国经验的启示》,载《市场的逻辑》上海人民出版社2010年版,第50-73页。也无法实现对发明创造的进一步管理和运用,因此,公共利益、国家利益的实现,离不开研发机构的合作,即研发项目承担单位对职务发明创造的代理管理责任。在这种所有权模式下,单位作为国家委托的职务发明创造的代理人,要起到对职务发明创造的管理责任,发明创造的运用,以国家利益最大化、确保国家安全为目标,不以发明创造市场化收益为目标。现有法律法规要保障国家利益不受侵害,规范职务发明创造的管理和运用,监管作为代理人的各研发机构的职责。

国有科研机构及高校的大多数发明创造是通过市场进行转化运用,公众可以从使用新产品、新方法中受益,同时发明创造的运用产生经济效益。根据产权理论,发明创造归国家所有的产权模式下,研发机构作为国家委托的代理人,负责对发明创造的实施运用,国家作为委托人要对研发机构进行激励和监督,即委托人为代理人设计激励相容的合约,因为国家缺乏足够的信息,对职务发明创造的管理成本较高。㊸同注释 ㊷。研发机构一般要在其保留发明创造知识产权的前提下,才具有实现发明创造市场经济效益的积极性,㊹陈昌柏著:《知识产权经济学》,北京大学出版社2003年版,第189页。从而与国家投资研发项目的利益目标相一致。当研发机构拥有项目发明创造的所有权后,才积极开发运用或转让,使发明创造商业化;同时,研发机构拥有产权后,降低对知识产权的管理成本和交易成本,更加有利于运用市场合理配置资源。㊺朱雪忠、乔永忠等编著:《国家资助发明创造专利权归属研究》,法律出版社2009年版,第47页。

同理,研发机构对于职务发明创造的信息掌握,在一定程度上依赖于职务发明人,研发机构与发明人之间也存在着典型的委托—代理关系,发明人创新积极性,依赖于研发机构的激励相容条件,即依赖于平衡的利益分配机制。

因此,为调动研发机构加快创新成果的转化运用积极性,除涉及国家安全或者重大利益的发明创造外,发明创造应归研发单位所有;但对于主要以国家财政资助科研项目的发明创造,如事业单位或者高校国家资助项目职务发明创造的归属,要平衡国家、社会公众与研发机构和发明人之间的利益,一律归属于国家或者研发机构一方所有,都不能兼顾国家资助目的和充分利用发明创造,调动研发机构和发明人创新积极性。

(二)明确的产权归属关系与平衡的利益分配机制

正如前文所述,随着经济的发展,市场经济的建立与完善,现行专利法的不断修订完善,已经体现了职务发明创造归属从“国家主义”向“权利主义”的现代化转型,回归调整私权的基本属性,即职务发明制度平衡雇主雇员关系的权属机制。但由于国家资助项目及国有事业单位的特殊性,仍然存在国家与单位集体之间的利益平衡问题,导致现行专利法在调节该领域职务发明创造归属和利益平衡时的无力与空洞,甚至与相关国有资产管理规定及政策不协调;并导致职务发明创造的权属不清晰,运用缺乏效率,不但影响研究单位(高校及事业科研单位)参与科研创新活动的积极性,还影响职务发明创造的转化运用,从而影响公众利益和社会福利获得与增加。

建议完善现行职务发明制度及相关政策,进一步明确主要依靠国家资助项目或国有事业单位的职务发明创造权利归属,平衡国家、单位及发明人之间的利益。

1.明确权利

对涉及国家安全或重大利益的发明创造,国家享有所有权,即国家享有专利的申请权和专利的处置权(专利法规定)等全部权利。对于这些项目的创新成果,首先由国家负责在一定时间内,对创新成果是否可以申请专利进行安全审查、国家和社会利益审查,只有经过国家安全或利益审查机制后,才能进入专利申请阶段;并在依法获得专利权后,国家享有对专利的完全处置权。

对于主要依靠国家资助项目的发明创造,首先明确国家资助比例达到多少属于“主要”依靠国家资助项目成果,若资助项目合同有明确约定,依据合同约定;若无合同约定,依据资助比例确定是否属于主要依靠国家资助。对于主要依靠国家资助的发明创造,不管项目承担单位是国有企业或事业单位或高校研究机构等,依据激励创新,促进成果转化和实现利益的原则,项目承担单位享有专利权利,即申请专利的权利和处置专利的权利,同时项目承担单位,有在一定期限内报告发明创造的义务和申请时注明国家资助的义务。

对于非国家资助项目的职务发明创造,不管项目承担单位是国有企业还是事业单位,按照现行专利法及相关规定,项目承担单位享有专利权利,如有合同约定,相关权利可以进一步下放到发明人。

2.平衡利益

对于涉及国家安全或重大利益的发明创造,项目承担单位应该享有可撤销的、不可转让的、非独占的无偿使用权和获得经济补偿的权利,㊻朱雪忠、乔永忠等编著:《国家资助发明创造专利权归属研究》,法律出版社2009年版,第103页。从而鼓励研究机构参与涉及国家安全和重大利益的项目,平衡社会利益与私人利益。

对于主要由国家资助的发明创造,项目承担单位享有所有权,一方面,通过专利的转移、运用商业化,不仅产生经济利益,也产生社会效益,使公众从中受益,在一定程度上达到国家资助目的;另一方面,为平衡纳税人资助研究的成本收益,当研究发明创造归项目承担单位所有时,应采用相应的税收政策,调节项目单位与国家和公众之间的利益分配。

因此,在专利法的修订中,职务发明制度的调整,以及《职务发明条例》的制定,应当回归职务发明制度的本源价值,立足我国实际和创新现实需求,本着激励创新、平衡利益的原则,旨在明确职务发明创造的产权归属,提高资源配置的效率。