被忽略的旅法画家常玉作品展

2018-09-10李邑兰

李邑兰

1966年夏天,画家常玉准备画一幅《孤独的象》,他与好友达昂通了一通电话:

“孤独……我开始画一张画。”

“是什么样的画?”

“您将会看到!”

“那要等到几时?”

“再过几天之后。我先画,然后再简化它、再简化它。那是只小象,在一望无垠的沙漠中奔驰,那就是我。”

几个月后,1966年8月12日,65岁的常玉在巴黎寓所内因煤气泄漏中毒身亡,《孤独的象》意外成了他的绝笔,也成为他一生的隐喻。

很长一段时间里,常玉的名字并不为人所知。他去世后,作品成捆地出现在巴黎的拍卖市场上,以几百法郎的价格被贱卖。

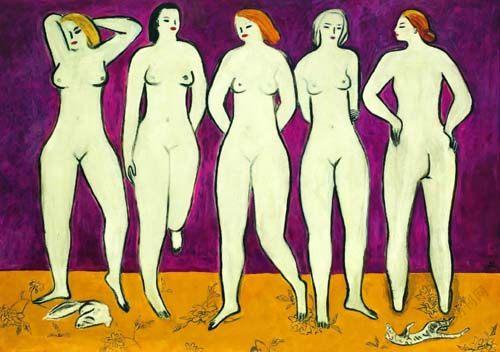

三十多年后,拍卖场上的天价落槌使生前寂寂无名、早已被艺术史遗忘的常玉重获关注。最初是1992年,苏富比公司在亚洲的首场拍卖,将常玉的《粉瓶小野菊》纳入拍品之列,底价新台币150万,最终以250万新台币落槌。此后,苏富比将亚洲总部从台湾搬到香港,2006年4月,在香港苏富比春拍上,常玉的油画《花中君子》以2812万港币成交,刷新了当时华人画家油画成交的纪录。2011年5月,他的裸女油画代表作《五裸女》拍出了1.28亿港币的高价,成为常玉作品的最高成交价,也令他跻身近当代华人油画家“亿元俱乐部”的一员,而这个俱乐部的成员寥寥无几。目前,常玉的画作最大量的收藏仍在亚洲。

2018年3月24日,耿画廊和富邦基金会在台北耿画廊联合举办了常玉作品展——“藏枒入华:常玉与浪荡子美学”。作为华人艺术圈目前较为系统、完整的常玉作品呈现,展览展出了61件常玉作品,包括30件油画和30件水彩画,以及一件雕塑作品花豹,跨越常玉整个创作生涯,内容涵盖常玉最擅长的裸女、动物、静物(尤其以花卉居多)。

这是耿画廊创始人耿桂英第7次为常玉举办个展。1990年代初,耿桂英在巴黎一间小画廊第一次看到常玉的画,她一下就被打动了。彼时,台湾收藏界的主流是印象派、野兽派以及表现主义的作品,画面华丽、饱满。在看腻了那些作品之后,耿桂英形容看到常玉作品的感觉——“那么悠悠淡淡地在你面前,像吃了清粥小菜一样舒服。”她决定将常玉带回台湾,让更多人认识他。

那幅《孤独的象》作为压轴,被陈列在展厅二楼,画作是耿桂英从一位收藏家朋友手里借来的。画布上是一片广袤的沙漠,原本的庞然大物大象,则变得十分渺小。“这幅画会叫住我,有太多可以想象。大象眼神里透着的是一种孤寂,可是你看它的动作,又是那么优雅,昂首阔步。”耿桂英告诉记者。

常玉的画里浸透着孤独和乡愁。画家吴冠中曾说,“常玉的作品是他内心世界的一面镜子,画中的花朵大都孤单无力,残花败韵、强撑姿色,像失去母亲的孩子般孤单寥寂,无依无靠,直叫人有‘残月伴秋寒,冷冷清清的凄凉感。”

自20岁出头离家只身前往巴黎学画,直至客死他乡,常玉只短暂回国两次,一次是参加友人邵洵美的婚礼,一次是祭奠去世的长兄。此后,常玉再也没有回到故土。

“常玉的作品是他生命的重心。他的画作抒发着爱、孤寂,以及对遥远祖国的思忆。他把安详遨游于生命间的灵魂,给予他画中的花卉、女人、鱼及豹。”常玉好友、著名摄影师罗伯特?弗兰克曾这样说。

“他的女人有肉肉的孩子气的韵律”

极简,是常玉的风格之一。寥寥几笔线条,就勾画出一个裸女,或是驰骋天地间的白马。他用色也简,一般不超过三种颜色。1946年,常玉在接受法国知名艺术评论家皮耶·祖弗采访时,谈到了自己的极简风,“欧洲绘画好比一席丰盛的菜肴,当中包含了许多烧烤、煎炸的食品以及各色肉类。我的作品则是蔬菜、水果及色拉。”

常玉擅长用毛笔画油画,毛笔本身的含水性,在描摹人体轮廓时,会因为晕染形成特殊的阴影效果。

裸女、花卉与动物,是常玉作品中最常出现的三类题材。常玉画裸女,一般以传统的流畅线条,搭配夸张的人体比例。吴冠中曾专门对常玉的裸女画做过一番总结:“他的女人无疑是性感的,曼妙无比的,身上的每一根弧线,每一处凹凸,有肉肉的孩子气的韵律,有润润的匀匀的意态,散发着一股蜜意柔情。绝少有细节的描绘……始于激情,停顿于心满意足的快慰處,技法高超,情感炽热,气息却一片纯真干净。”

常玉对女性身体美的痴迷在他的朋友圈里很有名。徐志摩就在散文中描述过,常玉常常向他夸耀,自己雇来的模特儿至少有“一两百个当得起美字的女人”,还毫不讳言,“我就不能一天没有一个精光的女人耽在我的面前供养、安慰、喂饱我的眼淫”。

画家庞薰琹曾与常玉在巴黎的私人画室大茅屋一同作画,并成为朋友。他回忆常玉画裸女——“最有趣的是他把周围的人,不管是男的女的,年轻的或中年人都画成是女的裸体,没有人提出抗议,相反受到极大欢迎。”

此次展览中,耿桂英特别提到了一幅名为《穿黑丝袜的女人》的水彩裸女画,是常玉1920年代的代表作。画中的裸体女模特穿着黑丝袜,躺在凳子上,双脚抬起,做出一个不规则的三角形姿势,露出私处和肥臀,类似于中国古代宫画。耿桂英认为,这个裸女很难让人感觉到西方画作中常有的情欲,相反,却有一种情趣,“人体的雕塑感和触感,还有这个女人的情绪,全都出来了”。

常玉的朋友、上海诗人邵洵美在《近代艺术界的宝贝》一文中,对常玉画的裸女则有另一番解读:“每一个裸女的全身的能说话的线条,都在喊着性的苦闷……看他的结构!他的线条!……简单里的复杂,复杂里的简单!”

除了画裸女,常玉也画花卉。目前已知常玉最早的纪年作品,就是一幅花卉画,1921年画在素描纸上的彩墨牡丹。彼时的常玉20岁出头,刚从四川老家跑到巴黎学画不久。牡丹图是他送给好友徐悲鸿夫妇的礼物。不久后,夫妇俩从巴黎搬到柏林短居,在这幅素描纸的背面,徐悲鸿画了一幅炭笔素描,描绘的是柏林动物园内驯兽师训练狮子的场景。

台湾知名艺术评论家、常玉作品研究者王嘉骥谈及这幅牡丹画,认为还是单纯的“东方”模样——常玉的东方绘画技法都是从他的老师,蜀中大儒、进士赵熙处学来的。“有着浓重的中国传统水墨画的痕迹,是典型的没骨花卉画法。”王嘉骥说。

在巴黎,常玉很快就开始尝试将东西方元素糅合在一起。台湾历史博物馆收藏了不少常玉作品,副馆长高玉珍认为,常玉静物画中东西方融合最为特殊的代表,是他画的鹿角枝枝干,还有盆栽——“盆栽上满是细密中国传统刺绣般的花卉蝴蝶。”

王嘉骥则以常玉1955年创作的一幅名为《白牡丹与猫、蝶》的油画举例:一个牡丹花的盆栽,花下躺着一只慵懒的猫,蝴蝶在花间飞舞。盆底下的铺底纹饰,以八吉纹、金钱纹和寿字纹陪衬,凑齐了中国民间传统吉祥主题中“福禄寿”三种象征。

常玉动物画则隐含着他本人的境遇。高玉珍认为,早期常玉画的动物,如1932年的油画《六匹马》,黑底白马,或躺或坐,透着生气,有“舞蹈一般的韵律感”。到了晚期,常玉在巴黎画坛发展不顺,动物都变成了依附在苍茫大地踽踽而行的孤单行者——大漠中的孤象,或者独自飞行的老鹰。

“千万不要上画商的当”

1901年,常玉出生于今四川南充一个富裕的商人家庭,从小家境优渥。他与徐悲鸿、林风眠、刘海粟等人都是同一时期的画家,也是最早一批前往西方学画的画家,但名气却大不如其他人。

对于常玉生前沉寂、始终未受重视的原因,高玉珍认为,徐悲鸿、林风眠等人“西学”之后回到中国,既当画家,也为当时的中国美术教育尽力。画家和教育家的身份,让他们很快在中国打开了知名度。而常玉的选择截然不同,他没有回归故土。“我的生命一无所有,我只是一个画家。”他在自述中曾说。

徐悲鸿在巴黎规规矩矩地学“西画”,目的是改良国画——进入朱利安画院,随后考进法国国立高等美术学院,接受正统西方学院派教育。常玉走的则是“野路子”。他排斥进著名院校学习,而选择在巴黎的私人画室“大茅屋”以及街头咖啡馆写生。

吴冠中曾与常玉有过一面之缘,那是1948年或1949年夏季前后。“我在巴黎友人家见到常玉。他身材壮实,看来年近五十,穿一件红色衬衣。当时在巴黎男人很少穿红衬衣。他显得很自在,不拘礼节,随随便便。”

1920、1930年代的世界文化之都巴黎,吸引着世界各地前来“朝圣”的画家。据吴冠中观察,东方画家中,能在巴黎引起美术界瞩目的,当时只有两个人,一个是日本的藤田嗣治,另一个就是中国的常玉。

那时,常玉是巴黎上流社会的常客,他的作品多次参展秋季沙龙、独立沙龙,著名诗人梵勒罕专门为常玉所绘插图的《陶潜诗集》撰写引言。毕加索和莫迪里阿尼等人画作的收藏家、知名画商昂立·皮埃尔·侯谢还与他签约,收藏他的作品。常玉的名字还被列入《1910~1930年当代艺术家生平大辞典》第三册。然而,这些难得的好機缘并没有被常玉珍惜和利用。

“我40年代在巴黎看藤田嗣治的画,觉得近乎制作性强的版画,缺乏意境,缺乏真情,不动人。是巴黎人对东方艺术认识的肤浅,还是画商利用对东方的猎奇而操作吹捧,结果画家扬名了,走红一时。常玉与藤田正相反,他敏感,极度任性,品位高雅。由于他的放任和不善利用时机,落得终身潦倒。”吴冠中说。

王嘉骥认为,藤田嗣治懂得与画商斡旋,也能入乡随俗,让他得以借画商的推广在巴黎画坛成功崛起;相反,常玉却有中国传统文人的自持,不愿对画商作出妥协。

因此,常玉与侯谢的合作关系,只维持了一年就不欢而散。常玉对以画为生的职业身份,似乎抱着相当嘲讽或不以为然的态度。好友庞薰琹在回忆录中指出:“我亲眼看到他(常玉)被人包围,要买他画的线描人物,他把画送给了人,而拒绝了人们送给他的钱。也不知多少次画商找上门来要他的画,他都一一拒绝了。他还告诫我:千万不要上画商的当。”

庞薰琹也的确遭遇过不良画商,画商要求他每月必须交出两幅油画和50幅毛笔速写,并且十年内不许改变作画风格。这番遭遇让他们对西方原本行之有效的画商制度望而却步。

“这种敌对或不以为然的态度,断送了他崭露头角的可能性和机会。”王嘉骥说。

1931年左右,常玉结识了来自荷兰的年轻作曲家、收藏家约翰?弗兰科。弗兰科很赏识常玉,曾在为常玉举办的个展目录的序文里写道:“大多数观者第一次欣赏他的作品时会觉得毫无艺术感,只有在重复观察之后,才能体会蕴含在意境中的真诚与严谨。”

弗兰科在荷兰为常玉举办过三次个展,可惜卖画的收益极为有限。1929年,全球经济危机,常玉家也受到波及,家道中落,原本的接济断了,这时的常玉才真正开始为温饱发愁。

为了糊口,常玉从1934年9月开始,到中餐馆打工,他甚至发明了乒乓网球运动,试图在欧洲推广,以获得收入,但效果并不明显。有研究者阅读了大量弗兰科和常玉间的书信,大部分书信的末尾,常玉都窘迫地在提钱,不断地借钱。

尽管如此,常玉仍然保持着一个画家的独立个性。他曾经立下一个规定:来买画的人,不准对创作风格指手画脚,不准更改,画前付钱。

弗兰科的书信中提到,有一次,弗兰科帮常玉将一张画卖给了一位埃及客户,客户对画的某些处理不满意,退回来想让他改。常玉坚持不改,他告诉弗兰科,“你有没有钱,有的话帮我退还给他,日后有钱了再还给你。”

弗兰科因病去世前,担心常玉活不下去,还专门立下遗嘱,让家人每三个月给常玉拨去500法郎以接济他。

身为画商,耿桂英常常思考常玉的选择。“从精神面来讲,我非常认同他,他保留了自己画作的灵魂,没有被操控。”

“与传统文人归隐山林颇有相似之处”

1948年,对巴黎画坛心灰意冷的常玉搬到了纽约,希望在美国实现“美国梦”。在纽约,他结识了著名摄影师罗伯特·弗兰克,与弗兰克共用工作室两年,结下了深厚的友谊。

弗兰克回忆,常玉搬进自己的仓库工作室之后,几天时间,就在地上画出一个“鲜红色配上白线条的漂亮的乒乓网球场”,此后,弗兰克未曾再看到常玉作画。王嘉骥由此推测,常玉到纽约也不是为了在纽约画坛谋得一席之地,而是为了推销乒乓网球。

很快,常玉的美国梦破灭了。乒乓网球没有在美国风靡,常玉转而寄望于画作的销售。1950年,在弗兰克的牵线下,常玉在曼哈顿的帕萨多画廊举办了个展,常玉对这次个展极为重视,还费尽周折将29幅画作从巴黎运来纽约。那次个展最终惨淡收场,一件作品都没有卖出。

个展失利之后,常玉更为消沉。弗兰克在回忆录中记录,这时的常玉总是一个人在仓库内好几个小时,写一些有关动物的故事。他会跑到仓库后面观察外面的老鼠及松鼠,然后为它们编写很长的故事。

“这种因现实挫败而遁入自然,借以沉吟撩拨的行为模式,与传统文人士大夫因官场失意,转而归隐山林的做法,颇有相似之处。”王嘉骥分析。至此,以动物为主的风景画,逐渐取代了裸女,成为常玉作品中的主角。

1951年,常玉从纽约回到巴黎之前,把运到纽约的29幅作品全部送给了弗兰克,以感谢弗兰克对他的慷慨支持。常玉去世后,弗兰克把常玉的画作运到台湾拍卖,将所得捐给耶鲁大学,并成立了“常玉奖学金基金”,用于每年资助两名中国年轻人在耶鲁大学艺术学院学习。

回到巴黎的常玉仍然没有摆脱生活的困顿,生活实在难以为继,只能勉强在一位晚辈同乡的中国仿古家具厂绘制彩漆屏风,甚至还做过油漆工、水泥工,将自己的画作放到大百货公司寄售。

画家席德进在常玉晚期经常造访他的画室,他在回忆录中回忆常玉:“他总是在房中转来转去找东西,我看他记忆力很差了,口里一直嘀咕着……他用极差的颜料,许多是用油漆代替的,都画在木板上。”

1966年,常玉去世。下葬时,身边没有一个亲人,连帮忙付墓地租金的人都没有。一位在法中社区服务协会的工作人员替他付了三十年的租金。三十年租约到期,他的坟冢甚至面临被移走的风险。弗兰克辗转找到了他的墓地,为墓地续了费,并掏钱雇人修葺。

“常玉的身世這么迷,还没有完全得到答案。”耿桂英说。她仍在继续为常玉办画展,以此,让漂泊半生的常玉回家。