一次致灾强降雹过程的形成机制分析

2018-09-10效文娟

效文娟

摘 要:本文对发生在2015年7月18日的一次致灾强降雹过程进行分析,在分析环流背景、热力、动力、稳定度条件的基础上,结合新一代多普勒天气雷达资料,探讨此次致灾强降雹的成因及发展。通过分析可知:500hPa处在低槽中,槽后有冷平流的输送,地面冷空气移动促使前方暖湿空气抬升,可造成冰雹天气;地面中尺度低压内的辐合上升运动为此次降雹提供了很好的动力辐合抬升条件,并呈现明显的“人”字形特征;上干冷、下暖湿的不稳定层结、合适的-20℃和0℃层高度、大的不稳定能量均为此次过程提供了有利的成雹和降雹条件;小尺度对流单体的迅速生消、合并增长,发展成弓形回波,最终导致此次强降雹;强的回波中心、回波悬垂结构、径向速度的中尺度辐合流场、垂直累积液态水含量和回波顶高均有利于产生冰雹。

关键词:低槽型;中低压;辐合线;-20℃和0℃层高度;不稳定条件;雷达产品特征

中图分类号:P458.121.2 文獻标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)22-0156-05

Formation Mechanism Analysis of a Disaster Induced Hail Process

XIAO Wenjuan

(Sanmenxia Meteorological Bureau,Sanmenxia Henan 472000)

Abstract: Based on the analysis of the circulation background, thermal, dynamic and stability conditions, and combined with the new generation Doppler weather radar data, this paper discussed the cause and development of a disastrous hailstorm on July 18, 2015. The analysis showed that 500hPa was in a low trough, cold advection was conveyed behind the trough, and the movement of cold air on the ground caused warm and humid air to rise in front of the trough, which could cause hail weather. The unstable stratification of upper dry-cold and lower warm-wet, the suitable height of - 20℃ and 0℃ layers, and the large unstable energy all provided favorable conditions for hail formation and hail fall; the rapid growth and disappearance of small-scale convective monomers, merging and growth, developed into bow echoes, eventually led to the strong hail fall; the strong echo center, echo suspension the vertical structure, the mesoscale convergent flow field of radial velocity, the vertical cumulative liquid water content and the echo top height were all favorable for hail formation.

Keywords: low trough;the mesoscale low pressure;convergence line;-20℃ and 0℃ layer height;stability condition;doppler radar product features

三门峡市位于河南省西部(简称豫西),大部分地区海拔高度为300~1 100m,气候温和,光照充足,年均降水650mm左右,是全国优质烤烟最适宜种植区之一,也是全国无公害优质苹果生产基地。据统计,6—8月是三门峡市冰雹天气的集中期,而6—8月刚好处于烟叶的旺长期,也是其他经济作物和农作物的旺长期。此时,若发生雹灾,将会造成惨重损失。近年来,众多气象学专家和基层工作者针对豫西地区的强对流天气进行了诸多分析,展开了深入研究。陈红霞[1]对2006年8月2日豫西地区一次冰雹天气过程的多普勒雷达资料进行了分析,得出一些结论和经验指标。吕作俊[2]则利用三门峡市新一代多普勒天气雷达资料,对2009年深秋发生在河南渑池县的一次产生冰雹的超级单体风暴的回波结构及演变特征进行分析。吕作俊[3]利用2006—2009年冰雹的雷达产品资料分析了豫西丘陵地形对冰雹灾害时空分布特征与落区的影响。本文对发生在2015年7月18日三门峡灵宝市朱阳镇南部的一次致灾强降雹过程进行分析,在分析环流背景、热力、动力、稳定度条件的基础上,结合三门峡市CINRAD/SB多普勒天气雷达资料,分析此次致灾强降雹的成因。

1 致灾强降雹的过程概述

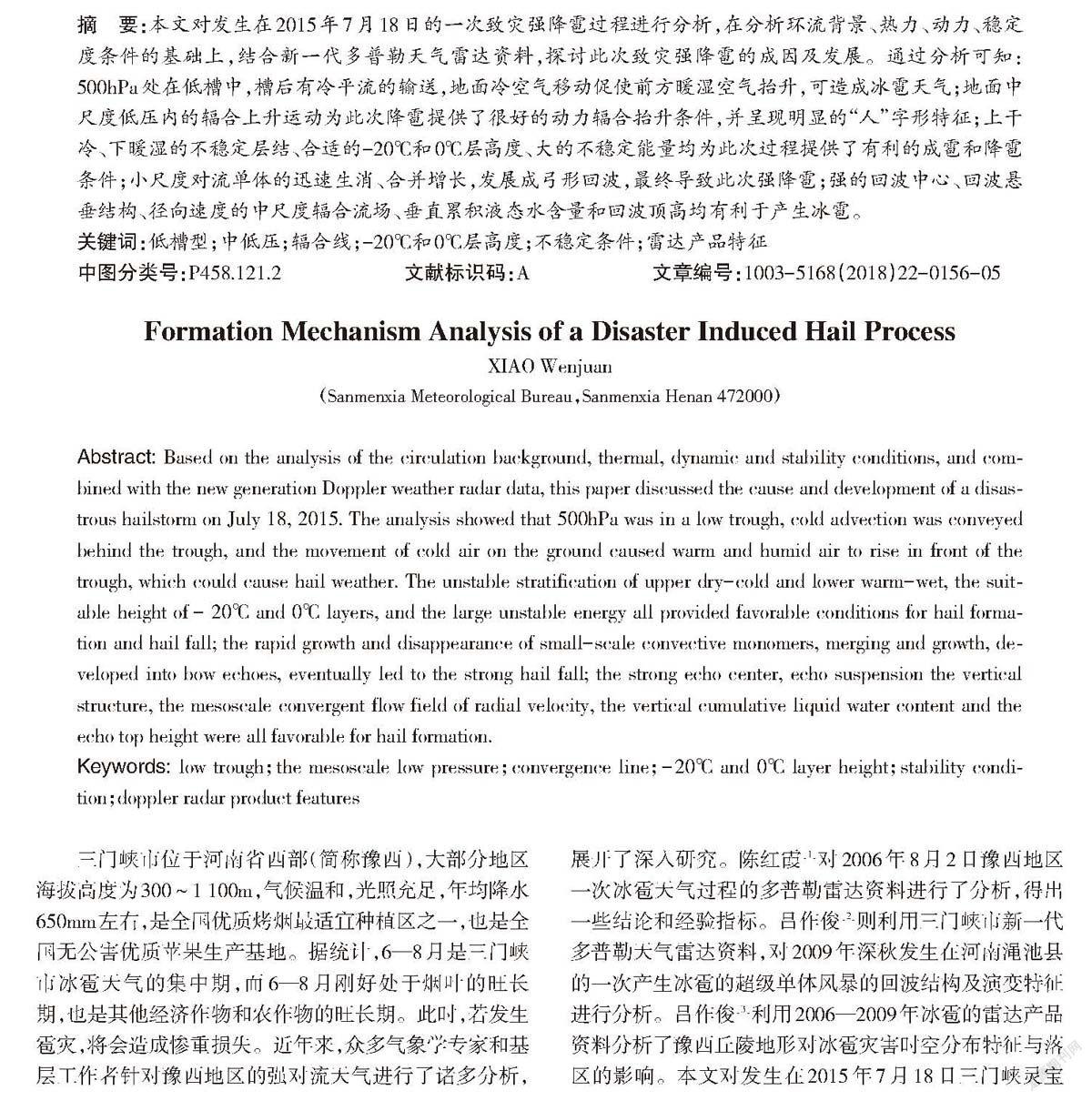

2015年7月18日15:11—15:29,三门峡灵宝市朱阳镇南部出现了大范围冰雹天气(见图1),冰雹直径约3cm,致使石坡湾村等七个行政村的玉米和烟田严重受灾。据统计,受灾面积约210hm2,受灾人口约1 500人,经济损失达300万元。

此次冰雹过程还伴随在其相邻的卢氏县文峪乡、汤河乡出现短时强降水(1h降水量≥20mm)(见图1)。强降水主要集中在16:00—18:00。过程降水量分别为68.7mm和18.8mm。

2 环流形势分析

2.1 高空形势演变分析

7月18日08:00 500hPa高空图上,西风槽位于110°E附近,三门峡处于宽广的低槽中,温度槽落后于高度槽,槽后有冷平流。其后部有一个24h负变温中心。未来此槽加深,有利于此次对流天气动力条件的加强。700hPa图上,三门峡市处在北支槽底部,未来24h内此槽稳定少动。850hPa图上,在18日08:00,三门峡处在反气旋环流控制之下,低层仍为下沉运动,天空状况有利于地面升温。

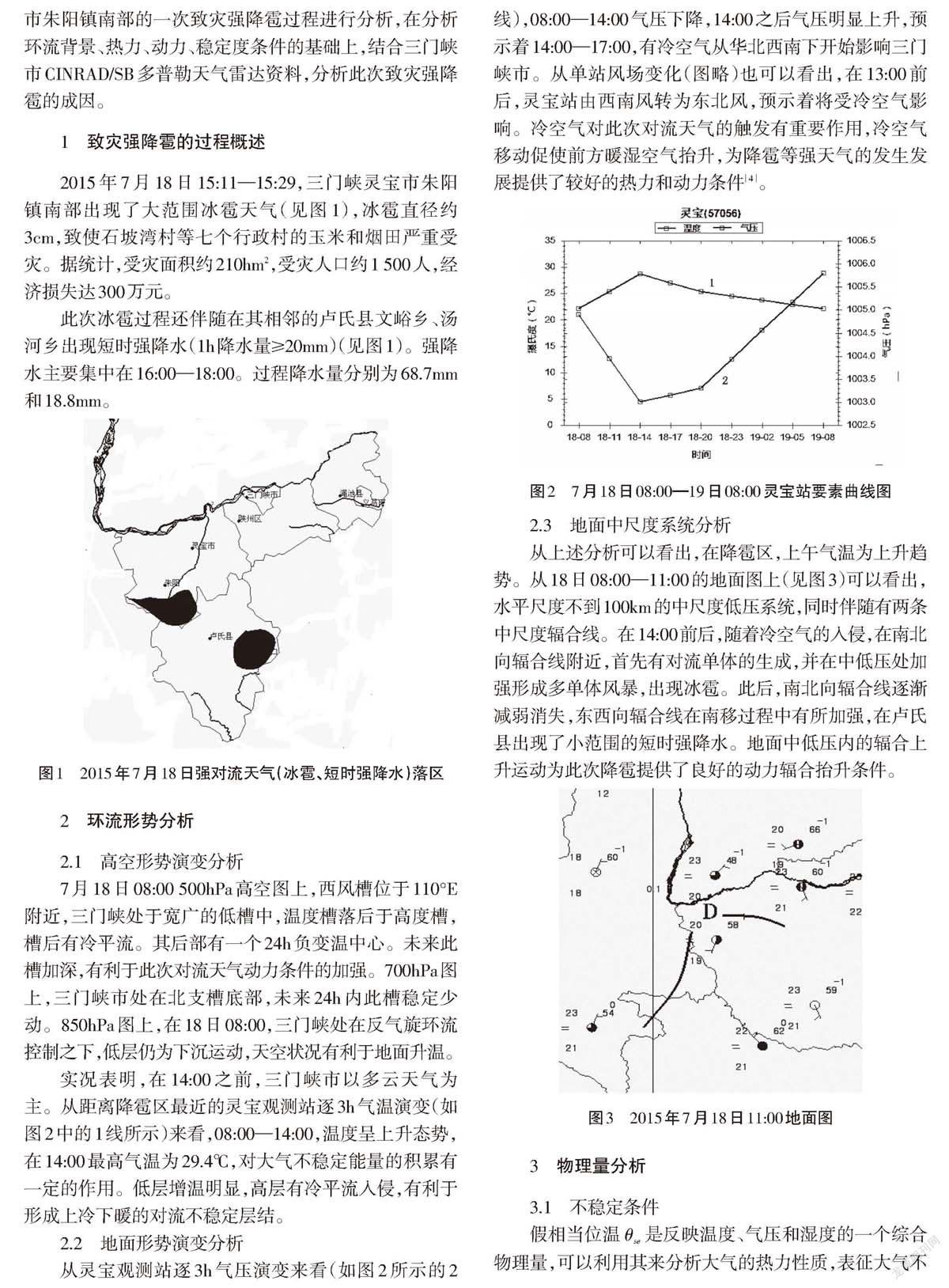

实况表明,在14:00之前,三门峡市以多云天气为主。从距离降雹区最近的灵宝观测站逐3h气温演变(如图2中的1线所示)来看,08:00—14:00,温度呈上升态势,在14:00最高气温为29.4℃,对大气不稳定能量的积累有一定的作用。低层增温明显,高层有冷平流入侵,有利于形成上冷下暖的对流不稳定层结。

2.2 地面形势演变分析

从灵宝观测站逐3h气压演变来看(如图2所示的2线),08:00—14:00气压下降,14:00之后气压明显上升,预示着14:00—17:00,有冷空气从华北西南下开始影响三门峡市。从单站风场变化(图略)也可以看出,在13:00前后,灵宝站由西南风转为东北风,预示着将受冷空气影响。冷空气对此次对流天气的触发有重要作用,冷空气移动促使前方暖湿空气抬升,为降雹等强天气的发生发展提供了较好的热力和动力条件[4]。

2.3 地面中尺度系统分析

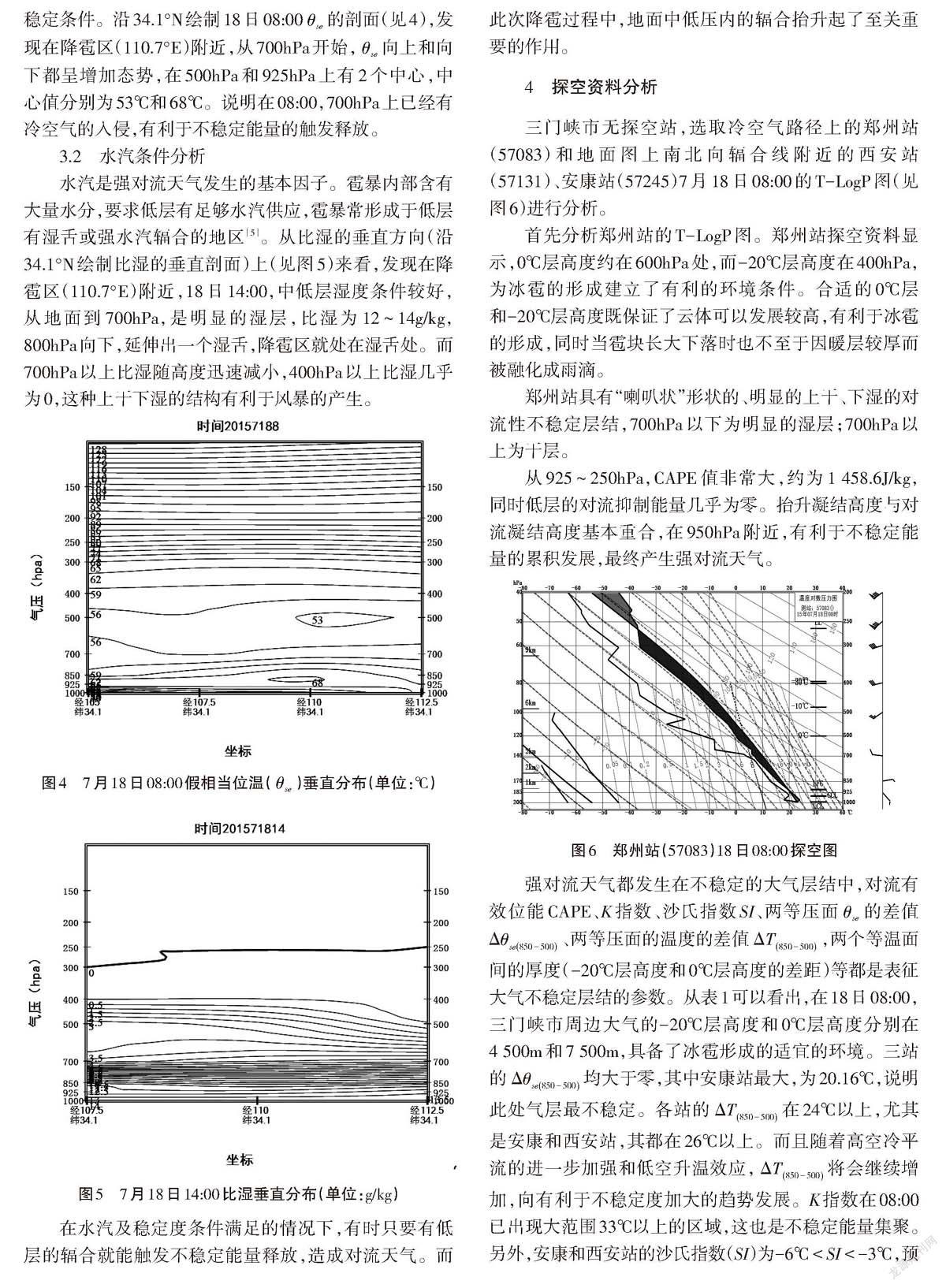

从上述分析可以看出,在降雹区,上午气温为上升趋势。从18日08:00—11:00的地面图上(见图3)可以看出,水平尺度不到100km的中尺度低压系统,同时伴随有两条中尺度辐合线。在14:00前后,随着冷空气的入侵,在南北向辐合线附近,首先有对流单体的生成,并在中低压处加强形成多单体风暴,出现冰雹。此后,南北向辐合线逐渐减弱消失,东西向辐合线在南移过程中有所加强,在卢氏县出现了小范围的短时强降水。地面中低压内的辐合上升运动为此次降雹提供了良好的动力辐合抬升条件。

3 物理量分析

3.1 不稳定条件

假相当位温[θse]是反映温度、气压和湿度的一个综合物理量,可以利用其来分析大气的热力性质,表征大气不稳定条件。沿34.1°N绘制18日08:00[θse]的剖面(见4),发现在降雹区(110.7°E)附近,从700hPa开始,[θse]向上和向下都呈增加态势,在500hPa和925hPa上有2个中心,中心值分别为53℃和68℃。说明在08:00,700hPa上已经有冷空气的入侵,有利于不稳定能量的触发释放。

3.2 水汽条件分析

水汽是强对流天气发生的基本因子。雹暴内部含有大量水分,要求低层有足够水汽供应,雹暴常形成于低层有湿舌或强水汽辐合的地区[5]。从比湿的垂直方向(沿34.1°N绘制比湿的垂直剖面)上(見图5)来看,发现在降雹区(110.7°E)附近,18日14:00,中低层湿度条件较好,从地面到700hPa,是明显的湿层,比湿为12~14g/kg,800hPa向下,延伸出一个湿舌,降雹区就处在湿舌处。而700hPa以上比湿随高度迅速减小,400hPa以上比湿几乎为0,这种上干下湿的结构有利于风暴的产生。

在水汽及稳定度条件满足的情况下,有时只要有低层的辐合就能触发不稳定能量释放,造成对流天气。而此次降雹过程中,地面中低压内的辐合抬升起了至关重要的作用。

4 探空资料分析

三门峡市无探空站,选取冷空气路径上的郑州站(57083)和地面图上南北向辐合线附近的西安站(57131)、安康站(57245)7月18日08:00的T-LogP图(见图6)进行分析。

首先分析郑州站的T-LogP图。郑州站探空资料显示,0℃层高度约在600hPa处,而-20℃层高度在400hPa,为冰雹的形成建立了有利的环境条件。合适的0℃层和-20℃层高度既保证了云体可以发展较高,有利于冰雹的形成,同时当雹块长大下落时也不至于因暖层较厚而被融化成雨滴。

郑州站具有“喇叭状”形状的、明显的上干、下湿的对流性不稳定层结,700hPa以下为明显的湿层;700hPa以上为干层。

从925~250hPa,CAPE值非常大,约为1 458.6J/kg,同时低层的对流抑制能量几乎为零。抬升凝结高度与对流凝结高度基本重合,在950hPa附近,有利于不稳定能量的累积发展,最终产生强对流天气。

强对流天气都发生在不稳定的大气层结中,对流有效位能CAPE、K指数、沙氏指数SI、两等压面[θse]的差值[Δθse850-500]、两等压面的温度的差值[ΔT850-500],两个等温面间的厚度(-20℃层高度和0℃层高度的差距)等都是表征大气不稳定层结的参数。从表1可以看出,在18日08:00,三门峡市周边大气的-20℃层高度和0℃层高度分别在4 500m和7 500m,具备了冰雹形成的适宜的环境。三站的[Δθse850-500]均大于零,其中安康站最大,为20.16℃,说明此处气层最不稳定。各站的[ΔT850-500]在24℃以上,尤其是安康和西安站,其都在26℃以上。而且随着高空冷平流的进一步加强和低空升温效应,[ΔT850-500]将会继续增加,向有利于不稳定度加大的趋势发展。K指数在08:00已出现大范围33℃以上的区域,这也是不稳定能量集聚。另外,安康和西安站的沙氏指数(SI)为-6℃

适宜的冰雹形成环境、不稳定层结的建立和不稳定能量的累计均为此次降雹提供了有利条件。

5 多普勒雷达资料分析

5.1 雷达回波演变特征

18日13:21,首先在灵宝、潼关和洛南三市交界处有回波单体生成,此回波加强到55dBz之后减弱,并略有东移。此时,在陕西华阴、潼关和洛南交界处又有强回波迅速生成发展,并分裂。分裂的单体东移,与之前减弱的回波合并,之后迅速在灵宝和洛南交界处发展,在14:46,中心强度达到60dBz(图7(a)),但此时,回波主体(A)一直在洛南境内。

与此同时,在灵宝朱阳西南部也开始有回波单体成,并快速发展,到14:46,分中心达到55dBz(B)(图7(a))。14:52,此强回波与位于洛南的回波有明显合并的趋势。到15:11(图7(b)),发展成明显的弓形回波,中心强度达到60dBz以上。预计此时出现冰雹,且出现在弓形回波的顶部和前部。中心强度为60dBz的回波约持续了18min。

从15:11的0.5°、1.5°和2.4°仰角基本反射率的垂直结构(见图8)可以看出,在组合反射率图上,回波强度最大的区域,低层回波弱,高层回波强,有明显的回波悬垂特征。这也是冰雹出现的显著特征。

在雷达回波演变过程中,还有一个重要特征:回波单体几乎在图3所示的地面中低壓附近的南北向辐合线两侧生成,在中低压处加强,最终发展为弓形回波。随着中低压和两条辐合线的生、消,雷达回波呈现出“人”字形的变化特征(图略),而且冰雹出现在“人”字的顶端。同时,雷达图上“人”字形回波的变化特征也反证了地面图上中尺度低压和辐合线的演变特征。

5.2 基本径向速度产品特征

从15:11的0.5°、1.5°和2.4°仰角基本径向速度产品上(见图9)可以看出,在弓形回波的前部,速度场上为明显的γ中尺度反气旋式辐合流场。在弓形回波中部(即顶部)有明显的速度辐合。反气旋式辐合流场不利于风暴的长久维持,因此,中心强度为60dBz的回波约持续了三个体扫,即18min后就开始减弱。

5.3 垂直累积液态水含量和回波顶高

在系统移动加强过程中,回波强中心的垂直累积液态水含量(VIL)最大值达到53kg/m2;最强回波顶高(ET)达到12km以上。以上各项指标均有利于冰雹的产生。

6 结论

①此次冰雹发生在低槽中,是由冷空气移动促使前方暖湿空气抬升造成的。

②地面中尺度低压内的辐合上升运动为此次降雹提供了很好的动力辐合抬升条件。

③上干下湿的不稳定层结、合适的-20℃和0℃层高度、大的不稳定能量均提供了有利的成雹和降雹条件。

④小尺度对流单体的迅速生消、合并增长,发展成弓形回波,最终导致强降雹。

⑤强的回波中心、回波悬垂结构、径向速度的中尺度辐合流场、垂直累积液态水含量和回波顶高均有利于产生冰雹。

参考文献:

[1]陈红霞,吕作俊,姬鸿丽,等.豫西地区一次冰雹天气多普勒雷达资料分析[J].气象与环境科学,2007(3):65-70.

[2]吕作俊,朱伟军,牛淑贞,等.豫西深秋一次典型超级单体风暴的多普勒雷达分析[J].气象与环境科学,2010(3):33-40.

[3]吕作俊.豫西丘陵地形对冰雹灾害落区的影响分析[J].河南科学,2013(12):2232-2237.

[4]杨敏丁建芳.河南省冰雹时空分布及天气形势特征[J].气象与环境科学,2015(1):54-38.

[5]叶成志,唐明晖,陈红专,等.2013年湖南首场致灾性强对流天气过程成因分析[J].暴雨灾害,2013(1):1-10.