中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的Meta分析

2018-09-10聂春丽李靖郑世静蒋逸韵

聂春丽 李靖 郑世静 蒋逸韵

摘要 目的:系統评价中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的疗效。方法:应用计算机检索2006—2016年中国知网、万方数据库、维普数据库、Sinomed、The Cochrane Library数据库,手工检索纳入文献的参考文献,查找有关中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的随机对照试验(RCT),按纳入和排除标准筛选文献,提取资料和评价纳入研究的方法学质量后,采用RevMan5.3软件进行Meta分析。共纳入16篇文献,1 253例患者,其中观察组644例,对照组609例,各研究均明确指出基线均衡,具有可比性。结果:Meta分析结果显示,中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗在提高临床疗效(RR=1.73,95%CI[1.46,2.05])、提高胰岛素敏感指数(MD=0.26,95%CI[0.22,0.3])、降低胰岛素抵抗指数(MD=-1.02,95%CI[-1.16,-0.87])、降低体重指数(MD=-0.78,95%CI[-1.26,-0.3])、降低血脂TC:(MD=-0.57,95%CI[-0.73,-0.42]、TG:(MD=-0.78,95%CI[-1.26,-0.30])、LDL-C:SMD=-0.46,95%CI[-0.59,-0.32]、空腹胰岛素(SMD=-0.69,95%CI[-0.81,-0.57])、空腹血糖(MD=-0.9,95%CI[-1.09,-0.7])、糖化血红蛋白(MD=-0.77,95%CI[-1.28,-0.26])等方面优于单纯西药治疗,差异有统计学意义。结论:中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗具有一定的优势,受纳入研究数量和质量的限制,上述结论尚需开展更多高质量的研究予以验证。

关键词 中西医;西医;2型糖尿病;胰岛素抵抗;临床疗效;优势;随机对照试验;系统评价;Meta分析

Systematic Review and Meta-analysis of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine

in the Treatment of Type 2 Diabetes Insulin Resistance

Nie Chunli1, Li Jing2, Zheng Shijing3, Jiang Yiyun4

(1 Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China; 2 Dongzhimen Hospital of Beijing University

of Chinese Medicine, Beijing 100700, China)

Abstract Objective:To systematically review the efficacy of the integrated medicine treatment for type 2 diabetes insulin resistance. Methods:Database including CNKI, VIP, Wan Fang, Sinomed and the Cochrane Library from 2006 to 2016 were searched to identify the randomized controlled trials (RCTS) on integrated medicine treatment for type 2 diabetes insulin resistance. According to the inclusion and exclusion criteria, data was screened and extracted, and assessing methodological qauality was included for studies. Then meta-analysis was performed using RevMan5.3 software. Results:A total of 16 papers involving 1253 patients were included (644 in the treatment group and 609 in the control group). All studies clearly pointed out the baseline were balanced and comparable. Meta-analysis results showed that traditional Chinese and western medicine therapy were superior to convention galgucocorticoid treatment in increasing clinical efficacy (RR=1.73, 95%CI[1.46, 2.05]), increasing insulin sensitivity index (MD=0.26, 95%CI[0.22, 0.3]), lowering insulin resistance index (MD=-1.02, 95%CI[-1.16,-0.87]), BMI (MD=-0.78, 95%CI[-1.26,-0.3]), lowering TC (MD=-0.57, 95%CI[-0.73,-0.42]; TG (MD=-0.78, 95%CI[-1.26,-0.30]), LDL-C:SMD=-0.46, 95%CI[-0.59,-0.32], reducing FINS (SMD=-0.69, 95%CI[-0.81,-0.57]), FBG (MD=-0.9, 95%CI[-1.09,-0.7]), HbA1C (MD=-0.77, 95%CI[-1.28,-0.26]), with statistical significance. Conclusion:The meta-analysis results suggest that the efficacy of the integrated medicine treatment for type 2 diabetes insulin resistance has advantages. Due to limited quantity and quality of the included studies, the above conclusion still needs to be verified by conducting more high quality studies.

Key Words Chinese and western medicine; Western medicine; Type 2 diabetes; Insulin resistance; Clinical effect; Advantages; Randomized controlled trials; Systematic review; Meta-analysis

中图分类号:R242;R587.1文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2018.03.056

2型糖尿病(Type2 Diabetes Mellitus,T2DM)是一种遗传和环境因素共同作用而形成的多基因遗传性复杂疾病,其病因及发病机制一般认为与胰岛素抵抗(Insulin Resistance,IR)和B细胞功能缺陷有关。IR是指胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、肌肉和脂肪组织)对胰岛素作用的敏感性和反应性降低,即单位胰岛素产生的生物学效应低于预期正常水平的一种病理生理状态,是2型糖尿病发生和发展的始动因素,并且贯穿于2型糖尿病发病的全过程。胰岛素抵抗在中医中并无对应病名,但可归属于消渴范畴。研究发现,74%的2型糖尿病患者存在IR[1-3]。如何改善胰岛素抵抗成为糖尿病治疗领域的一个热点问题。

目前西医改善2型糖尿病胰岛素抵抗的种类主要有磺脲类、双胍类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类,但是常伴随着水肿、心血管疾病及肝肾功能异常等诸多禁忌证[4]。研究表明,中医药在改善IR的方面具有一定的潜力,可能通过不同途径或环节而达到改善IR的效果,如减少胰岛素拮抗激素水平、增加靶细胞上胰岛素受体数目、促进胰岛素与其受体结合,以及改善受体后信号传递过程等而中医药因其独特的作用机制,在治疗IR方面具有一定疗效、不良反应小,因此受到越来越多的人重视[2,5]。

1 资料与方法

1.1 文献检索

本次检索的文献为发表在国内外各医学期刊上的中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的随机对照临床试验的文献(包括学位论文),为求全面不遗漏,检索分为计算机检索和手工检索。计算机检索:检索2006—2016年中国知网、万方数据库、维普数据库、Sinomed、The Cochrane Library数据库。文献方式:以主题词为途径,中文检索词为2型糖尿病胰岛素抵抗,英文检索词为Type 2 Diabetes;Insulin Resistance。

1.2 纳入标准

1.2.1 研究类型 采用随机对照研究(RCTs),文种不限。

1.2.2 研究对象 根据诊断标准明确诊断为2型糖尿病胰岛素抵抗的患者。

1.2.3 干预措施 基础规范治疗包括对入选的2型糖尿病胰岛素抵抗患者均进行糖尿病教育,并给予饮食控制、合理运动等生活方式的干预。观察组采用中西医结合方法治疗,中药包括中药复方及单味药以及中药提取物,剂型包括煎剂、中成药制剂以及注射液,西药包括口服降糖西药及胰岛素等;对照组采用与观察组相同的西医治疗方案。

1.2.4 质量评价标准 采用Cochrane手册针对RCT的偏倚风险评估工具进行风险偏倚评估[9],评估内容包括是否采用合适的随机方案,随机分组方法是否合理,是否对随机分配方案隐藏,是否采用盲法,是否存在不完整结局报告以及选择性报告,其他偏倚(包括是否具备明确的纳入与排除标准,基线资料是否可比,基金支持与利益冲突)等方面。评价结果需要综合判断,分为低偏倚风险(即大多数研究该结局指标的偏倚风险均低)、偏倚风险不确定(大多数研究该结局指标的偏倚风险低或不清楚)、高偏倚风险(高偏倚风险的信息比例足以影响研究结果的解释),最终评价结果由2个人商量决定。

1.3 排除标准

1)半随机及假随机。2)样本量小和信息不全面的文献。3)回顾性的、没有设置正确治疗对照的文献。4)剔除原始文献试验设计不严谨、统计方法不恰当、样本资料交待不清(不全)或同一人群资料的重复研究结果。

1.4 诊断标准

1)各文献的研究方法和对疾病的诊断及疗效标准的定义基本相似,糖尿病西医诊断标准为WHO诊断标准或者《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》,胰岛素抵抗标准参考李秀钧主编的《胰岛素抵抗综合征》;2)评价指标主要胰岛素敏感指数、胰岛素抵抗2个指标之一,引用李光伟计算方法计算胰岛素敏感指数(ISI),ISI=-1n(FINS X FBG)。胰岛素抵抗(IR)采用Haffer等在Homa模型中计算IR公式,即:IR=FBG×FINS/22.5,其他指标FPG、FINS、血脂等。

1.5 资料提取

采用预先制定的资料提取表提取资料,提取内容包括纳入研究的基本信息(包括文献名称,病例数,性别,平均年龄,平均病程)、治疗措施、结局指标,随访时间等。

1.6 统计分析

采用Cochrane协作网提供的RevMan5.3软件进行统计分析,二分类资料采用相对危险度(Relative Risk,RR)及其95%置信区间(Confidence Interval,CI)作为统计效应量;连续性变量根据测量尺度是否相同分别采用均数差(Mean Difference,MD)或标准化的均数差(Standared Mean Difference,SMD)及其95% CI作为统计分析效应量。

1.6.1 异质性检验及效应模型的选择 Meta分析采用的统计分析模型取决于不同研究间变异程度的大小,若P≤0.10(I2>30%),说明各研究间存在异质性较大,在对异质性进行处理和分析后,若仍无法消除,则选用随机效应模型(Random Effect Model,REM)进行Meta分析;若P>0.10(I2≤30%),则说明各研究间具有同质性,可采用固定效应模型(Fixed Effect Model,FEM)進行Meta分析。

1.6.2 灵敏度分析 灵敏度分析是检查在一定假设条件下所获结果稳定性的方法,其目的是发现影响分析研究结果的主要因素,发现产生不同结论的原因。灵敏度分析的方法可通过改变某些影响结果的重要因素如纳入标准、研究质量的差异、统计方法(固定效应或随机效应模型)和效应量的选择以观察合成结果和同质性是否发生变化,从而判断结果的稳定性和强度。若一致则提示原结果稳定,得出的结论可靠性好,反之,则结果不稳定,得出的结论可靠性差。本研究通过变换RE和FE,RR和OR,SMD和MD以及排除结果异常的研究进行灵敏度检验。

1.6.3 发表偏倚分析 发表偏倚对Meta分析结果的可靠性和真实性影响很大,尤其当入选Meta分析的研究以小样本为主时,发表偏倚常使合并的效应量被高估,甚至使结论逆转,从而产生误导。倒漏斗图是最常用的判断是否存在发表偏倚的方法,其基本思想是每个纳入研究效应量的精度随样本量的增加而增加,以效应值为横坐标,样本量为纵坐标,做散点图,如果没有发表偏倚,则倒漏斗图基本对称;如果存在发表偏倚则倒漏斗图不完全对称或不完整。当然,影响对称性的还有其他因素(比如异质性等),其缺点是当纳入研究数量较少时,无法判断对称性[10]。

2 结果

2.1 文献检索流程 见图1。

图1 文献检索流程

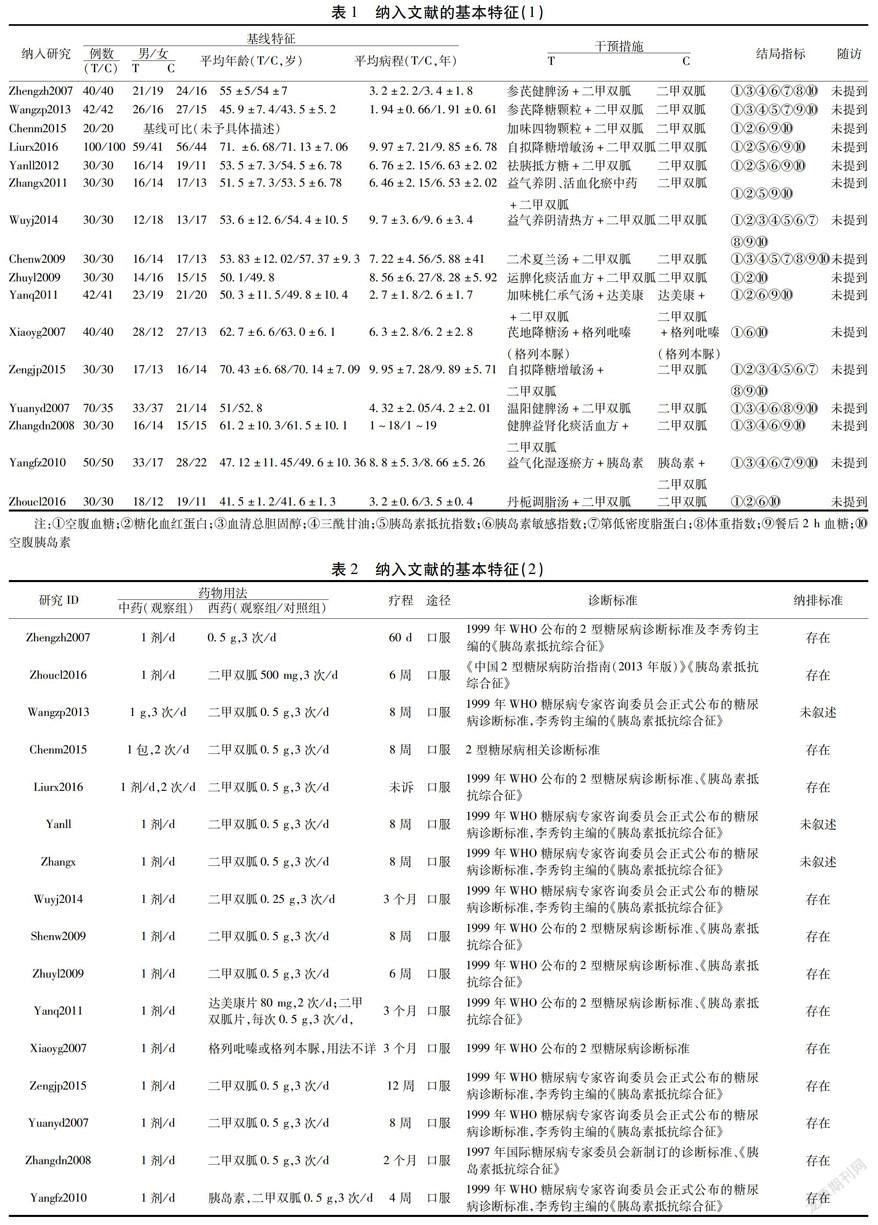

2.2 纳入研究

共纳入16篇文献[11-26],各文献均提及基线均衡,具有可比性,所有病例均给予口服降糖西药,观察组在对照组的基础上加中药治疗,其中2篇是颗粒剂[12-13],其余都是中药汤剂,所有文献皆未提到随访时间,仅3篇未提到纳排标准[13,16-17],纳入文献的基本情况见表1和表2。16篇文献全部为中文文献,其中1篇[21]提到采用随机数字表法,其余文献只提到随机,但未详细说明随机序列产生的方法。其中2篇提到使用单盲法[17,22],其余文献文献均未描述分配方案的隐藏及盲法,所有文献均未提到退出病例,所有文献均未提到基金资助。由表3可见,高质量的文献只有1篇[2]。

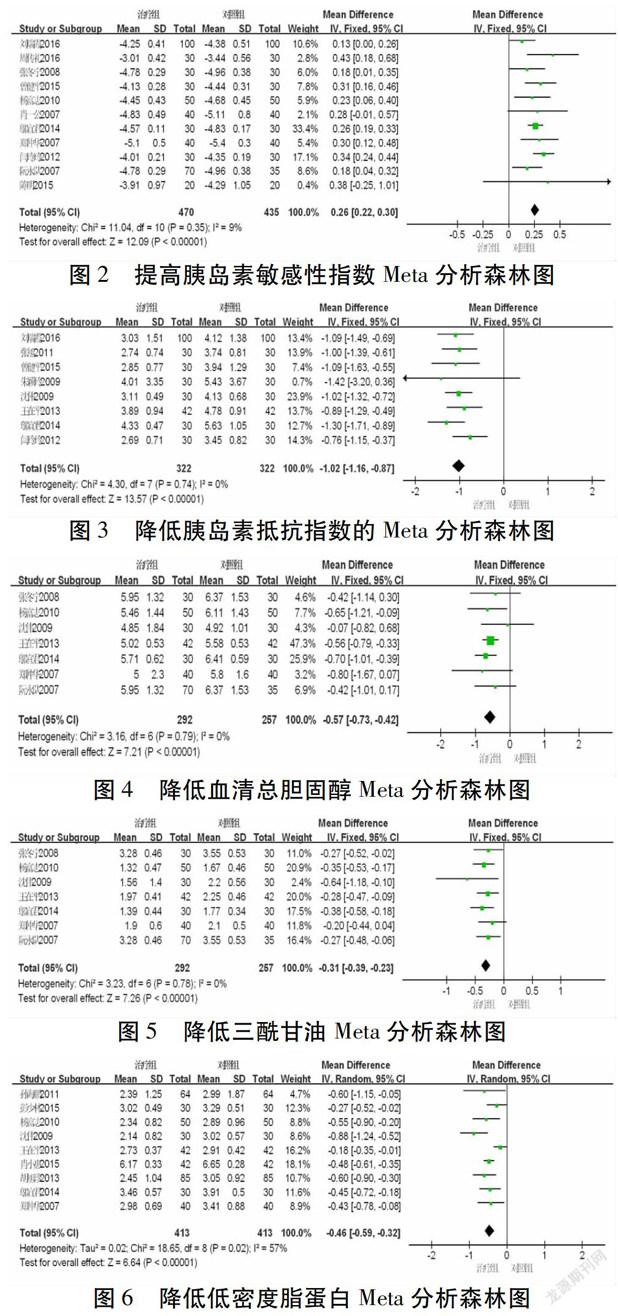

2.3 总有效率的Meta分析 本研究对中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗进行Meta分析,结果显示,中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗较单纯西醫治疗2型糖尿病胰岛素抵抗在提高临床疗效、增加胰岛素敏感性、降低胰岛素抵抗、降低体重、控制血糖、降低血脂等方面都有明显优势。见图2-11。

图2 提高胰岛素敏感性指数Meta分析森林图

图3 降低胰岛素抵抗指数的Meta分析森林图

图4 降低血清总胆固醇Meta分析森林图

图5 降低三酰甘油Meta分析森林图

图6 降低低密度脂蛋白Meta分析森林图

表1 纳入文献的基本特征(1)

注:①空腹血糖;②糖化血红蛋白;③血清总胆固醇;④三酰甘油;⑤胰岛素抵抗指数;⑥胰岛素敏感指数;⑦第低密度脂蛋白;⑧体重指数;⑨餐后2 h血糖;⑩空腹胰岛素

表2 纳入文献的基本特征(2)

表3 纳入研究的文献质量评估

图7 改善空腹胰岛素Meta分析森林图

图8 降低体重指数Meta分析森林图

图9 临床有效率Meta分析森林图

图10 降低空腹血糖Meta分析森林图

图11 降低糖化血红蛋白Meta分析森林图

2.4 异质性的分析与处理

中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗降低低密度脂蛋白、空腹血糖、糖化血红蛋白的Meta分析异质性分别为I2=57%,I2=52%,I2=90%提示异质性较大,排除病程较短的王在平(1.94±0.66)/(1.91±0.61),可消除低密度脂蛋白的部分异质性,I2=18%,但空腹血糖及糖化血红蛋白的异质性未能消除,继续排除样本量小的陈明(20/20)后,异质性仍未消除。

Meta分析的异质性包括临床异质性、方法学异质性和统计学异质性。临床异质性指研究对象不同,干预措施不同,及结局指标不同所导致的变异;方法学异质性指试验设计、质量方面的差异引起;统计学异质性指不同试验间被估计的治疗效应的变异[30]。通过试图从临床异质性分析,排除病程短的王在平,低密度脂蛋白的I2变为18%,对其处理,可采用随机效应模式进行Meta分析,也可进行灵敏度分析。但空腹血糖及糖化血红蛋白,试图从以上3方面找寻异质性来源未成功,因各研究具有临床同质性(年龄、性别、病程等方面基线可比),故初步考虑异质性源于方法学及统计学异质性,故采用随机效应模型。

2.5 发表偏倚

以中西医结合及西医治疗2型糖

表4 灵敏度分析结果

尿病胰岛素抵抗对提高临床疗效、胰岛素灵敏度,及减少胰岛素抵抗指数,TC、TG、LDL-C、空腹胰岛素、空腹血糖、糖化血红蛋白的结果做倒漏斗图,进行发表偏倚分析。结果提示提高临床疗效、胰岛素敏感性,及减少胰岛素抵抗指数,TC、TG、LDL-C、空腹胰岛素、空腹血糖的倒漏斗图大致对称,表明存在发表偏倚的可能性小,结论可靠。在降低糖化血红蛋白方面倒漏斗图不对称,提示存在发表偏倚,这可能与纳入研究的样本量小、方法学质量太低及未纳入未发表结果有关,也可能受其他因素影响,比如异质性。降低体重指数的Meta分析纳入4篇文献[1,7-8,13],无法判断是否对称,因此未进行倒漏斗图分析。

2.6 灵敏度分析

通过对异质性分析,王在平因病程较短,出现异质性,故将其作为结果异常的研究进行最差情况的演示分析,结果显示:在空腹胰岛素、胰岛素抵抗指数、TC、TD、LDL-C、临床疗效6个方面,删除后和删除前的效应量值分别为:-0.69[-0.82,-0.55]、-1.02[-1.16,-0.87]、-0.57[-0.73,-0.42]、-0.31[-0.39,-0.23]、-0.46[-0.59,-0.32]、2.66[1.99,3.56]/-0.69[-0.84,-0.55]、-1.03[-1.19,-0.88]、-0.59[-0.80,-0.37]、-0.32[-0.41,-0.22]、-0.50[-0.60,-0.39]、2.61[1.93,2.53],由此可见,该文献删除前后效应量没有实质的差异,提示Meta分析结果较为稳定,本研究结果较为可信。变换不同的统计方式和效应模型,结果见表4,其结果显示变换后也未能从实质上改变Meta分析的结果,因此,本研究结果结果稳定,可信度高。

3 讨论

3.1 创新性及临床价值

临床上最常用采用西药改善2型糖尿病胰岛素抵抗,采用西药治疗2型糖尿病胰岛素抵抗有一定的效果,但易产生药物耐受性,必须不断增加药量及更换药品档次,但仍然难以阻止病程进展,最终胰岛功能完全丧失。本研究通过全面收集近十年中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的RCTs做Meta分析研究,表明中西医结合治疗2型糖尿病胰岛素抵抗在提高胰岛素敏感性、减轻胰岛素抵抗、降低体重、降低血脂、减少空腹胰岛素及降低血糖等方面都较单纯西医治疗有优势。Meta分析是建立在临床流行病和循证医学基础上的一种新的研究方法,也是循证医学大量文献分析的核心方法。Meta分析是对具有相同目的的多个独立研究结果进行结构和系统的定性或定量综合。

本文采用Meta分析对16项研究进行合并分析,相对于临床上小样本研究,可在空间、时间、经费受限的情况下对同一课题的多项研究结果作系统性评价和总结,可改进和提高受样本大小影响的统计效能,解决临床分歧意见,增强临床应用效果的可靠性和客觀性。为临床医生提供循证医学证据指导实践。利用Revman 5.3统计软件进行灵敏度分析,分别采用不同模型、不同效应量,得出的结论一致,说明分析结果比较稳定,结论较为可靠。

3.2 中医药改善2型糖尿病胰岛素抵抗的治法

中医药在糖尿病的治疗能改善糖、脂代谢,提高胰岛素敏感性,降低IR,提高胰岛素敏感指数,同时能减轻西药治疗所致的不良反应。苦寒药物对改善IR痰湿热浊毒是有明显益处。现代医家目前主要从阴虚燥热,痰瘀互结等来分析其病理特点并运用益气养阴活血、化痰活血祛瘀、清脏腑热等治法来进行干预治疗。

2型糖尿病在中医学中属“消渴”范畴。目前多数学者认为,糖尿病的基本病理是气阴亏损、瘀血阻滞[6-10]。瘀血可贯穿于消渴病整个病程的始终,也是导致糖尿病血管神经并发症的主要原因。活血化瘀法要贯穿糖尿病治疗的始终[8]。即使瘀血症状不明显,也应防患于未然。常用中药有黄芪、生地黄、当归、赤芍等,黄芪能助脾气上升,散精达肺;生地黄能助肾中之真阴上潮以润;山药补益脾阴、益肺固肾;当归、赤芍活血化瘀通血脉;加入具有清热润燥作用的桑白皮、桑叶和桑枝以防当归、黄芪温燥伤阴。诸药合用,共奏益气养阴、活血化瘀之功效[10-12]。益气养阴活血方能够明显改善气阴两虚血瘀型糖尿病患者的临床症状,可以降血糖、降血脂、改善高凝状态,并通过不同的途径和环节,增加胰岛素的敏感性,对2型糖尿病胰岛素抵抗确有改善作用。

消渴在《黄帝内经》中称“消瘅”,在发病机理方面,强调饮食不节,过食肥甘,积热伤津,先天禀赋不足,五脏柔弱为消渴病的重要因素,《黄帝内经》还指出了情志失调、心肝郁热亦可发生消渴之疾。综合前贤之说,认为肝失疏泄,心用过度,心肝火旺,消灼阴精是消渴病的重要病理基础之一,其肺燥、胃热、肾虚多因木火刑金,移热于胃,暗耗阴精所致[15-16]。清脏腑热从清脾胃热、清泻心肝之火热着手,同时现代药理研究表明,栀子、黄芩、生地黄、柴胡有降胆固醇、三酰甘油的作用;柴胡和黄连能降低血糖,高从容等[17]报道,黄连素能改善高饮食大鼠的胰岛素抵抗,使肝糖原合成增加;知母降低血糖的功效主要对四氧嘧啶的作用显著,能促进横膈、脂肪组织对葡萄糖的摄取,生地黄降血糖作用显著而持久。

痰瘀互结是2型糖尿胰岛素抵抗的基本病机,2型糖尿胰岛素抵抗属中医“消渴”“消瘅”范畴,中医学素有“肥人多痰”“久病入络”之说,而肥胖是2型糖尿病胰岛素抵抗的临床特征之一,积年缠绵又是2型糖尿病的临床特点,从而成为滋生痰癖的病理基础[18]。《素问·奇病论》说“此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,者令人中满,故其气上溢,转为消渴”。《灵枢·五变》曰“怒则气上逆,胸中积热,血气上溢,散皮充肌,血脉不行,转而为热,热则消肌肤,故为消痒”。明确指出了消渴与血癖之间的病理关系。痰瘀在糖尿病的发生发展过程中既是一个重要的致病因素,又是一病理产物,属于“内生之毒”的范畴。化癖重在通脉,祛痰意在通络。通过活血祛疲,化痰通脉,方可使瘀血祛,新血生,健脾益气,气盛则血行,使血活络通,气血周流无碍,从而打断由癖血痰浊所致的恶性循环,使正气恢复,脏腑器官功能旺盛,肢体得养,肌丰肉充,病情缓解[19]。

3.3 吕仁和教授中医治疗糖尿病认识

吕仁和教授基于《黄帝内经》中有关糖尿病的论述,联系临床实际,提出分期论治消渴病学术观点,即脾瘅期(相当于糖尿病前期)、消渴期(糖尿病临床期)、消瘅期(糖尿病并发症期)。

糖尿病前期即脾瘅期主要病因是“数食甘美,多而肥也”。吕仁和教授认为,脾瘅即脾热,“脾瘅”由于“津液在脾”,因而“五气之溢”,出现“口甘”。脾运受伤,脾转输五谷之气能力下降,津液停滞在脾,促使脾热转输加快,使胃纳增加,食欲更加增加,导致肥胖也不断加重。脾胃有热、转输纳入加快,从而出现易饥多食、肥胖的恶性循环。现代医学研究显示,糖尿病前期、包括代谢综合征,发病的基本因素都有饮食不节,摄入过多或代谢相对减缓,即绝对或相对的“数食甘美”。代谢综合征实际指个体中多种代谢异常情况集结存在的现象。其中最常见的代谢异常包括:糖尿病或糖调节受损、高血压、血脂紊乱、全身或腹部肥胖等。

糖尿病期即消渴期由脾瘅期进展而来,《素问·灵兰秘典论》云:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉。”《素问·痹论》云:“饮食自倍,肠胃乃伤。”久嗜肥甘厚味,脾胃运化失职,湿浊内生,蕴久化热,更伤脾胃,故水谷之气不能正常输布,“其气上溢,转为消渴”,此期主要病机为脾胃湿热或脾胃郁热,可旁及他脏,故消渴期常用清热化湿、清解郁热等治法,常用茵陈、炒山栀,石膏、寒水石或知母等药。

消瘅期为糖尿病发病的并发症期,其发病与情志异常相关,主要病机特点为血瘀、瘀热,故治疗应重视活血化瘀,凉血散血,另外“气为血之帅,气行则血行”,故在活血基础上尚应重视行气、调气,常用赤芍、牡丹皮,香附、乌药等对药[24]。

3.4 中医药改善2型糖尿病胰岛素抵抗的作用机制

血液循环中存在胰岛素拮抗激素,可在周围组织对抗胰岛素的作用,是糖尿病胰岛素抵抗产生的原因之一。熊曼琪等[20]通过动物实验发现加味桃核承气汤可抑制胰及胰外组织分泌胰高血糖素,减少肝糖的输出。孙明友和孙雅芝[21]通过消渴康降糖机制研究,发现2型糖尿病患者服用消渴康(人参、黄芪、山药、山茱萸、黄连、水蛭、鬼箭羽、麦冬)治疗后,除对胰岛素、C-肽的双向调节和对胰岛B细胞的修复和增殖作用外,可明显降低血清胰高血糖素的水平。

胰岛素受体缺陷,包括受体数目的减少和亲和力的降低。朱章志等[22]研究发现,2型糖尿病患者红细胞胰岛素受体存在明显的缺陷,特点是受体数目减少,并随着虚损的加重而逐渐明显。同时研究显示,加味桃核承气汤可使链脲佐菌素(STZ)大鼠在血糖下降36%的同时,其肝细胞高亲和力的胰岛素受体数目明显增加,低亲和力的胰岛素受体数目也有所上升。

胰岛素与受体结合后,能否发挥生物效应,关键在于机体是否存在受体后缺陷。陳淑英和李育浩[23]观察到五子衍宗丸可明显降低STZ糖尿病大鼠血糖,提高肝糖原含量,促进肝糖原恢复至正常水平,其作用优于优降糖。认为其降糖机制与增加肝脏细胞对糖的摄取,加速肝糖原合成有关。

3.5 现代药理降糖作用

研究发现,中药能有效地改善胰岛素抵抗的患者症状,并具有降糖作用。

研究表明,能够治疗糖尿病胰岛素抵抗的单味中药有黄连、黄芩、葛根、大黄、知母、三七、清半夏、黄芪、西洋参、生地黄、水蛭粉、黄柏、天花粉、红曲、生山楂、地龙、乌梅、石榴皮、五谷虫、钩藤等[25]。

黄连中提取的重要成分小檗碱在降低血糖及改善胰岛素抵抗方面有很多的研究报道,显示其疗效较确切、机制较复杂[26]。邓晓威等[27]通过对研究黄连及其提取物的文献进行总结,黄连素改善胰岛素抵抗主要体现在以下几个方面:改善胰岛功能,改善脂类代谢、降低总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白,抑制线粒体,激活AMPK信号通路,调节糖脂代谢靶器官的转录因子等。

生地黄水提液的作用主要体现在调节自身葡萄糖平衡;其有效成分低聚糖具有降血糖、改善胰岛素抵抗、抗炎及抗氧化等作用;生地黄中标志性成分是梓醇,有报道梓醇能通过提高葡萄糖的利用率来降低血糖,并可提高血清高密度脂蛋白的含量、降低胆固醇及血脂水平,表明其对糖尿病及其并发症具有一定的治疗和预防作用[28]。

知母的根茎含多种如知母皂苷、知母多糖、黏液质、烟酸、多种金属元素等化学成分,其中以皂苷为主。有研究发现,知母皂苷能显著的降低四氧嘧啶的糖尿病小鼠的血糖,促进已经损伤的B细胞修复和再生可能是其作用机制,增强了胰岛素的分泌功能,另外其化学成分可以增强胰岛素对外周组织的敏感性,从而达到降血糖的目的[29]。

3.6 中医与胰岛素抵抗之间的关系

在临床实践中发现,随着人们生活水平的提高,多食肥甘、饮食不节、运动减少,可致气机不畅,气化失常,痰湿内生,易见体形肥胖,久而致先天肾气遏而不发,后天脾气升运受阻,清化力弱,终则出现真气不足,气化失调,精、气、血、津液代谢失调,造成糖脂代谢紊乱,而发生糖尿病[30]。孙刚[31]研究证实,痰浊证患者存在明显的糖、脂代谢紊乱,其INS敏感性下降,存在IR。由于存在IR,可导致或加重糖脂代谢,而造成血液呈浓稠黏滞的高凝状态,表明糖、脂代谢紊乱是痰浊证患者重要的临床病理生理学基础。刘承琴和赵建群[32]认为,脾虚湿盛是IR的病理基础。肥胖是2型糖尿病IR的临床特征之一,而肥胖乃脾虚聚湿生痰转为的脂膏。由于体内脂肪堆积,使机体对INS不敏感,出现高INS血症,肌肉和其他组织对葡萄糖的利用率降低,发展为糖耐量异常;同时脂毒性和糖毒性也可影响B细胞功能,造成胰岛分泌功能障碍,最后发展成糖尿病。

3.7 本研究的局限性

Meta分析及循证医学研究对纳入的研究要求较高,要求高质量、大样本的RCTs,但本Meta分析纳入16篇文献[11-26]多数为低质量研究,文献均提及“随机”,其中1篇[21]提到采用随机数字表法,其余文献只提到随机,但未详细说明随机序列产生的方法。其中2篇提到使用单盲法[17,22],其余文献文献均未描述分配方案的隐藏及盲法,所有文献均未提到基金资助。仅1篇样本量为100,其余样本量在21~70不等。所以我们还需要来自更多设计合理、执行严格、大样本、多中心、随机、双盲、对照的高质量临床研究来佐证这一结论。

4 问题与展望

IR是2型糖尿病发病的主要机制,并且贯穿于2型糖尿病发病的全过程,近年来研究发现HOMA-IR、ISI可作为评估糖尿病IR的简单而公认的方法,目前提升胰岛素敏感性的西药不良反应发生率高,甚至有明显肝毒性,临床上多应用双胍类和噻唑烷二酮类药物改善外周组织的胰岛素敏感性,减轻胰岛素抵抗。双胍类药物主要使用二甲双胍。虽然二甲双胍被糖尿病指南定为一线降糖药物,但因其常见的胃肠道反应及诸多禁忌证,临床使用受到限制。噻唑烷二酮类药物主要为罗格列酮和吡格列酮,其常见的不良反应有水肿和液体潴留;此外,两者均与充血性心力衰竭的发生有关,鉴于中药的整体调节、多途径、多靶点等综合作用优势,而没有类似于西药的不良反应,为降低糖尿病及其并发症的发生率及死亡率提供新的思路及治疗方法。发现中医药在改善IR方面有着广阔的前景,引起很多关注。西药同中药制剂一起服用,不但可以增加疗效,而且能有效降低不良反应。但目前临床上尚且没有统一的辨证标准,为未来在用中医药治疗2型糖尿病胰岛素抵抗方面需要更多更深入的研究。

参考文献

[1]沈伟,王旭.2型糖尿病胰岛素抵抗的中医药研究概况[J].中国中医急症,2009,18(2):279-280.

[2]钟丽媛.2型糖尿病胰岛素抵抗研究进展[J].继续医学教育,2016,30(8):150-152.

[3]朱玲,钱雅玉.益气养阴法治疗2型糖尿病及对胰岛素抵抗作用机制的研究进展[J].陕西中医,2017,38(9):1313-1314.

[4]张意,王淼,何颂华,等.中医药治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的研究进展[J].辽宁中医杂志,2015,42(6):1385-1388.

[5]裴友翠,衡先培.2型糖尿病胰岛素抵抗的中医治疗[J].实用医院临床杂志,2010,7(4):25-27.

[6]韩明向,周宜轩,李平,等.“虚—淤—衰老”模式初探[J].安徽中医学院学报,1992,11(3):2-6.

[7]陈贵海,陈利国.肥胖与血瘀证形成的相关性研究[J].山东中医药大学学报,2002,26(2):129-131.

[8]董振华,季元,范爱平,等.祝谌予临证验案精选[M].北京:学苑出版社,1996:115.

[9]陈剑秋,施赛珠,林果为,等.糖尿病血瘀证的临床特点及易患因素探讨[J].中医杂志,1994,35(2):106-108.

[10]肖小惠.益气养阴活血法改善2型糖尿病胰岛素抵抗的研究[D].广州:广州中医药大学,2016:1-59.

[11]孔梅,杨广山,邝昊宇.益气养阴活血中药改善2型糖尿病胰岛素抵抗研究[J].安徽中医学院学报,2009,28(4):8-11.

[12]王顺意,张军.益气养阴活血法治疗2型糖尿病胰岛素抵抗研究进展[J].中医研究,2016,29(3):75-78.

[13]蒋跃绒,张晓君.糖尿病血瘀证研究概述[J].中医药研究,2001,17(3):46.

[14]庞博,赵进喜,王世东,等.祝谌予诊疗糖尿病学术思想与临证经验[J].世界中医药,2013,8(2):174-178.

[15]戴小良,王行宽.清肝泻心滋阴润燥法改善2型糖尿病胰岛素抵抗的研究[J].中医药学刊,2004,22(9):1633-1634.

[16]宋郁珍,李琳,杜鸿瑶,等.黄连及其复方治疗糖尿病的研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2017,15(13):1583-1585.

[17]高从容,张家庆,黄庆玲.黄连素增加胰岛素抵抗大鼠模型胰岛素敏感性的实验研究[J].中国中西医结合杂志,1997,17(3):162-164.

[18]张金霞.化痰活血治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的临床研究[D].济南:山东中医药大学,2005:1-41.

[19]冯建华,徐云生,杨传华,等.化痰活血法治疗2型糖尿病胰島素抵抗的临床研究[J].山东中医杂志,2007,26(4):231-235.

[20]熊曼琪,梁柳文,林安钟,等.加味桃核承气汤治疗Ⅱ型糖尿病的临床和实验研究[J].中国中西医结合杂志,1992,12(2):74-76.

[21]孙明友,孙雅芝.消渴康胶囊治疗2型糖尿病降糖机理的研究[M].北京:中国医药科技出版社,1999:19.

[22]朱章志,熊曼琪,林安钟,等益气养阴活血通腑法对继发性磺脲类失效Ⅱ型糖尿病患者外周胰岛素抵抗的影响[J].中国中医药信息杂志,2002,9(1):25-27.

[23]陈淑英,李育浩.五子衍宗丸对链脲佐菌素所致糖尿病大鼠的影响[J].新中医,1992,24(11):51.

[24]王晓锋,李靖,贾冕,等.吕仁和教授运用对药治疗糖尿病经验举隅[J].中国中西医结合肾病杂志,2016,17(11):947-949.

[25]刘洪兴.基于数据挖掘的仝小林教授辨治胰岛素抵抗经验初探[D].北京:北京中医药大学,2014.

[26]王会玲,李燕,胡伟锋,等.小檗碱影响AMPK/PGC-1信号途径改善糖尿病胰岛素抵抗和线粒体功能的研究[J].中华临床医师杂志(连续型电子期刊),2014,8(5):896-901.

[27]邓晓威,谢宁.黄连素治疗2型糖尿病研究进展[J].中国中药杂志,2014,39(8):1374-1378.

[28]李莉.生地黄治疗糖尿病的药理研究[J].长春中医药大学学报,2011,27(4):670-672.

[29]陈笑南,张国伟.知母抗糖尿病的研究进展[J].医学研究与教育,2014,31(5):85-88.

[30]杨世琴,张钟爱.2型糖尿病胰岛素抵抗从痰湿论治的机理初探[J].河南中医,2008,28(2):83-85.

[31]孙刚.痰浊证型患者糖、脂等代谢指标检测及其临床意义[J].贵阳中医学院学报,1997,19(3):59-60.

[32]刘承琴,赵建群.2型糖尿病胰岛素抵抗重视从脾论治的思路[J].新中医,2003,35(9):28-29.