广州市城市森林健康评价

2018-09-10赵艳徐正春温秀军

赵艳 徐正春 温秀军

摘要:文章对广州市城市森林健康进行评价,在全面踏查基础上,选取样地89块,记录样地信息及其中的乔木和灌木生长情况。将广州城市森林分为行道绿化、森林公园、街心绿地和城市公园4种类型;在林分尺度上,以VOR模型为基础建立评价指标体系,运用专家咨询法、层次分析法确定指标权重,运用综合指标评价法计算广州城市森林健康评价值。结果表明,所有样地综合指数平均值为0.6535(σ=0.0091),属于健康等级。其中良好健康样地占22.5%,健康66.3%,亞健康11.2%,说明广州市城市森林总体健康,少数为亚健康;影响城市森林健康的原因主要包括林分结构简单、病虫危害、人为因素3方面。

关键词:城市森林,健康评价,广州市

城市森林的健康状况直接影响城市森林功能的正常发挥,对城市森林健康进行评价,有助于了解城市森林健康状况、指导城市森林规划建设和管理,促进城市森林健康可持续发展。

本文以广州市城市森林为研究对象,从林分的角度,参照森林生态系统健康评价方法,建立广州市城市森林健康评价指标体系,并运用层次分析法、综合指标评价法对广州市城市森林健康进行评价。

1 城市森林健康概述

森林健康指森林作为一个结构体,在提供必要生态服务功能的同时保持其良好存在和更新能力的状态[1-2]。城市森林健康是一种外在的状态,深层含义是生态系统结构和功能的健康[3]。城市森林健康是一个相对的概念,健康的森林并非一定没有病虫害、枯立木、濒死木,只是这些一般维持在较低水平,它们的存在有利于维护森林中的生物链和生物多样性、保持森林结构的稳定[4]。

目前还没有统一的城市森林健康评价标准与方法,不同学者在厦门、上海、沈阳、株洲、延安等城市,选取不同的评价指标与评价方法进行了城市森林健康评价研究[5-11]。笔者认为城市森林健康的评价标准与传统意义的森林健康评价标准基本一致,只是城市森林健康受城市特殊环境的影响更大,气候、土壤、地理位置、结构布局、人为措施等因素均可能对城市森林健康造成较大影响。本文参照自然森林生态系统健康评价方法[12],从活力、组织结构、抵抗力3方面来评价广州市城市森林健康。

2 研究区域与研究方法

2.1 广州城市森林条件与类型

广州市国土总面积为74.34万hm2,其中林业用地面积为28.77万hm2。有林地面积为25.82万hm2,疏林地面积596.2hm2,灌木林地面积1.19万hm2,未成林地0.74万hm2,无林地面积0.95万hm2。森林覆盖率42.31%。活立木总蓄积量1703.59万hm3,森林蓄积量1702.63万hm3。

根据广州市城市森林现状,将广州市城市森林分为4个类型:行道绿化、森林公园、街心绿地和城市公园。

2.2 研究方法

2.2.1 典型抽样

在全面踏查的基础上,采用典型抽样的方法,在广州市越秀区、天河区、海珠区、白云区、荔湾区、番禺区、增城区和从化区等选取了89块样地展开调查,其中行道绿化样地22块,森林公园样地42块,街心绿地9块,城市公园16块。详细记录测量样地及其中的乔木和灌木生长情况等信息。

2.2.2 评价指标体系建立

1)评价指标体系建立的模型基础。最早的经典指标体系来自生态系统健康评价。1992年,由Costanza提出,从生态系统可持续能力的角度评价生态系统的健康状况,主要由活力(vigor)、组织结构(organization)、恢复力(resilience)3项测量指标来综合反映[12-13],即VOR模型。活力表示生态系统功能,可根据新陈代谢或初级生产力等测量;组织结构根据系统组分间相互作用的多样性及数量评价;恢复力也称抵抗力,即生态系统抵抗自然灾害或受自然灾害扰动后生态系统恢复原有平衡能力的评价。国内很多学者应用VOR模型进行了森林健康评价,或根据具体案例在此模型基础上进行了一定修改。本研究根据广州市城市森林具体情况,同时考虑评价指标的代表性及可行性,选取了林分尺度城市森林健康评价指标(表1)。

2)指标标准化。为使各指标具有可比性,构建统一的环境标准以便确切地反映其对健康的贡献,对参评因子进行标准化处理。标准化法公式为:

C'y=C /Cm-

其中,Cij′为指标标准化后的值,Cij为各样地指标实际值,Cmax为某指标在各样地中的最大值,i表示样地号,j表示指标编号。

3)确定指标权重。综合采用层次分析法与专家咨询法确定各指标权重。首先建立层次结构指标模型,向专家发放调查问卷。获得专家的判断矩阵后,运用软件yaahp(9.2)对所构建的各判断矩阵进行计算以及一致性检验,使其一致性参数小于0.1(即判断矩阵一致)。将各位专家的判断矩阵数据输入软件进行群决策计算,按照几何平均值法计算各层次指标权重。输出结果中,各个判断矩阵的一致性比例均小于0.1,即判断矩阵均具有满意的一致性。最终得到广州市城市森林健康评价指标权重表(表2)。

2.2.3 综合指标法构建评价模型

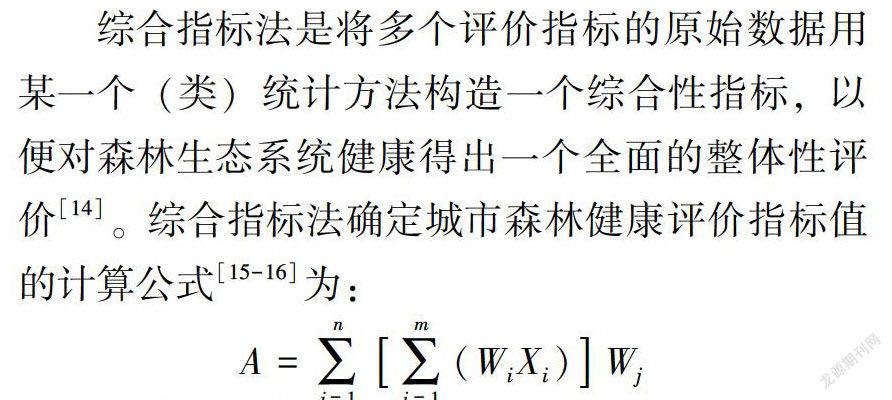

综合指标法是将多个评价指标的原始数据用某一个(类)统计方法构造一个综合性指标,以便对森林生态系统健康得出一个全面的整体性评价[14]。综合指标法确定城市森林健康评价指标值的计算公式[15-16]为:

其中A为综合评价值;xi为指标层中的指标评价值;Wi为指标层中的指标权重;Wj为标准层中的指标权重;m为指标层中的指标数量;n为标准层中的指标数量。

2.2.4 评价结果分级

评价值等级划分参考张秋根[17]森林生态环境健康评价中的划分范围,按基本等量和就近取整的原则,将H值细分为5个等级,等级划分范围为[0,1.00],见表3。

3 结果与分析

所有样地综合指数计算平均值为0.6535(σ=0.0091),属于健康等级。其中良好健康样地20块,占样地总数22.5%,健康等级样地59块,占样地总数的66.3%,亚健康等级样地10块,占样地总数的11.2%。评价结果说明广州市城市森林基本健康,少数为亚健康。

3.1 森林公园

森林公园类型样地共42块,评价值平均为0.6298(σ=0.0092),健康等级为健康。样地71综合健康指数最高为0.7383,样地58综合健康指数最低为0.5204。样地54,58,60,82,84,86评价值小于0.55,健康等级为亚健康,占森林公园类型样地总数的14.3%。5块样地评价值大于0.70,健康等级为良好健康,占森林公园类型样地总数的14.3%。其余森林公园类型样地均为健康,占该类型样地总数的71.4%,说明森林公园类型样地总体状况健康。

处于亚健康状态的样地54,58,60,82,84,86,分析其原因,样地54,58,82样地乔木数量少,单位面积蓄积量较小,活力评价值低,导致总体评价值较低;样地86优势树种为南洋杉(Araucaria cunninghamii)、美丽异木棉(Ceibapentandra),属于针阔混交林型,植物多样性及乡土植物比例指数值较小,组织结构评价值低导致总体评价值较低;样地60,84受病虫侵害,抵抗力相对较差,样地60优势树种为黎蒴(Castanopsis fissa),部分植株烂皮病严重,导致植株死亡,样地84优势树种为细叶榕(Ficus mi-crocarpa)、美丽异木棉,细叶榕发生煤污病,美丽异木棉受叶甲侵害。

3.2 行道绿化

行道绿化类型样地共22块,评价值平均为0.6502(σ=0.008 9),健康等级为健康。样地21综合健康评价指数最高为0.7371,样地42综合健康评价指数最低为0.5413。样地35,42的评价值小于0.55,健康等级为亚健康,占该类型样地总数比例为9.1%。6塊样地评价值大于0.70,健康等级为良好健康,占该类型样地总数比例为27.3%。其余样地健康等级均为健康,所占比例为63.6%。

样地35,42组织结构得分较低导致综合健康指数较低。样地35中,塞楝(Khaya senegalensis)为行道树,间植美丽真葵(Phoenix roebelenii),灌木主要为蜘蛛兰(Aspidistra elatior),植物种类较少,物种多样性指数较低,组织结构简单;但总体来看,植株均长势良好,且未受病虫害影响。由此说明此指标体系在评价行道绿化类型城市森林方面存在一定的局限性,未能真实客观地反映出行道绿化真实健康状况。样地7,21,23,24,26,33作为行道绿化样地,乔灌草搭配,植物种类丰富,且乔木高大浓荫,活力得分较高,因此健康评价指数较高。

3.3 街心绿地

街心绿地类型样地共9块,评价值平均为0.6186(σ=0.009 4),健康等级为健康。样地17综合健康评价指数最高为0.6763,样地39综合健康评价指数最低为0.5033。样地19,39综合指数评价值小于0.55,处于亚健康状态,占该类型样地比例22.2%。其余7块样地均处于健康等级,占该类型样地比例为77.8%,无良好健康等级样地。

样地19因活力得分较低导致总评价值较低,其植物搭配主要由尖叶杜英(Elaeocarpusapiculatus)搭配灌木花叶假连翘(Durantarepens)、灰莉(Fagraea ceilanica )『簕杜鹃(Bou-gainvillea glabra)、红花檵木(Loropetalumchinense)。尖叶杜英平均胸径l0cm,植株较小,因此该样地活力较小,属于非典型样地。样地39组织结构得分较低,属于乔木+草本搭配,灌木盖度几乎为零,物种多样性较低,从林分的角度来看不利于群落结构的稳定及可持续发展。街心绿地类型城市森林平均值都未超过0.70,无良好健康等级样地,总体来看主要是由于组织结构得分普遍不高,反映了当前城市绿化单纯追求绿化美化效果的现象。

3.4 城市公园

研究共调查城市公园类型样地16块,评价值平均为0.7153(σ=0.008 8),健康等级为良好健康。样地30综合指数评价值最高为0.8254,样地6综合指数评价值最小为0.6248。8块样地评价值超过0.70,为良好健康等级,占该类型样地总数的50%,其余样地为健康等级。

总体来看城市公园类型样地健康情况好于其他3种类型样地。样地30综合指数评价值在所有类型样地中评价值最高,一方面其活力指数较高,主要是由于该样地中植有菩提榕(Ficusreligiosa),植株较大,且搭配鹅掌藤(Scheff leraarboricola)、海桐(Pittosporum tobira)等灌木,灌木盖度较高;另一方面各植物均未受病虫害或自然灾害影响,抵抗力指数得分较高。其他样地活力指数的分均较高,说明城市公园类型样地植株长势均较好。

3.5 城市森林健康影响因素

各样地出现亚健康的原因包括林分结构简单、病虫危害和人为因素3方面。

从林分角度看,林分的树种组成关系到林分的结构稳定性及抵抗力。实践经验表明,单纯林有着病虫害严重、对自然灾害的抵抗力弱、林木生长差、林分不稳定等弊端。混交林较之纯林,有显著的生长优势和改善环境条件的能力[18-19]。调查中54号样地为湿地松(Pinus elliottii)纯林,共有湿地松32株,死亡14株,死亡率达43.8%,主要受松材线虫与松褐天牛侵害。目前城市的绿化配置中,除了考虑城市绿化美化的景观效果,人们已经逐渐重视通过增加植物多样性、针阔混交、乡土植物与外来树种搭配来增加生态系统的稳定性,只是部分森林公园中还存在马尾松、湿地松、杉木(Cunninghamia lanceolata)等纯林,其稳定性与抵抗力相对较低。

本次调研中发现不同树种受到不同程度的病虫危害,如秋枫(Bischofia javanica)和幌伞枫(Heteropanax fragrans)受到叶蝉的严重危害,被害率80%以上;南洋楹(Albizia falcataria)槲寄生和枝枯病危害严重,大龄南洋楹槲寄生率几乎达到100%,枯枝率在60%以上;桉树枝瘿姬小蜂在部分桉树树种上危害严重;黎蒴部分植株烂皮病严重等;蜘蛛兰炭疽病、土沉香黄野螟、杜鹃冠网蝽和高山榕盲蝽发生普遍,局部危害严重;绿翅绢野螟近年周期性发生,2012和2014年两次爆发,部分糖胶树(Alstonia scholaris)叶片被连续吃光;紫薇长斑蚜周期性对大叶紫薇(La-gerstroemia speciosa)产生严重危害。病虫危害在森林公园、城市公园类型城市森林中表现较明显。

城市森林不同于传统意义上的森林,受人为干扰程度更大。一方面,城市公园、行道绿化、街心绿地类型的城市森林主要是人为打造,在植物选择、物种搭配方面受人为控制;另一方面,城市森林日常管护与相关部门投入、管理水平密切相关;再者,人为干扰表现在少数市民蓄意破坏、践踏,造成植物的物理损伤,不仅破坏城市森林整体美观效果,而且影响树木正常生长。

4 讨论

本研究仅从林分尺度对广州城市森林自身健康做了评价分析,具有一定的局限性。今后研究可从以下3个方面作深入探讨。

1)评价指标体系的建立。部分学者将土壤状况、景观效果、管理水平等作为城市森林健康评价指标,笔者并不赞同。土壤状况、管理水平应属于影响城市森林健康的重要因素,而非评价其是否健康的标准,景观效果更是完全受人的控制,并非景观效果好就健康,这种理解违背了森林健康的本意。因此科学合理、具有地域适应性的评价指标体系还需更多的实践探索。

2)评价方法的选择。不同的评价方法样本适用范围不同,进而影响评价结果的准确性。目前应用较多的评价方法大多参考森林生态系统健康评价,在城市森林健康评价中的适用性有待进一步研究。

3)城市森林健康动态监测。城市森林健康是动态的、可持续的。目前城市森林健康评价大多仅停留在当下状态的评价,缺乏长期有效的监测体系。应借鉴自然森林健康监测体系的监测评价因子,结合城市森林自身特点,建立适合的城市森林的健康监测评价体系。另外,还可以结合遥感等现代技术手段,提高城市森林健康监测的科学性与准确性。

参考文献

[1]吴泽民,王嘉楠城市林业的机遇与挑战[J].中国城市林业,2016,14(2):7-9.

[2]高均凯.森林健康基本理论及评价方法研究[D].北京:北京林业大学,2007.

[3]冯银,但维宇,张合平,等.城市森林健康:定义·内涵·特征[J].中南林业调查规划,2012,31(1):57-60.

[4]郭艷荣,铁牛,张秋良,等.森林健康评价研究综述[J].林业调查规划,2011(1):26-30.

[5]王丹丹.厦门城市森林生态系统健康评价与调控技术研究[D].福州:福建农林大学,2010.

[6]谭三清,张贵.基于模糊综合评判法的城市森林健康评价:以湖南省株洲市为例[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,36(4):474-477.

[7]陆庆轩,何兴元,魏玉良,等生物指示物法评价沈阳城市森林生态系统健康的研究[J].中国森林病虫,2006(1):13-15.

[8]刘听,孙铭,朱俊,等.上海城市森林评价指标体系[J].复旦学报(自然科学版),2004(6):988-994.

[9]郭雪艳.上海城市森林多尺度生态质量评价研究[D].上海:华东师范大学,2017.

[10]但维宇.株洲市森林健康评价[D].株洲:中南林业科技大学,2014.

[11]康博文,刘建军,侯琳,等.延安市城市森林健康评价[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2006(10):81-86.

[12]沈文君,沈佐锐,王小艺生态系统健康理论与评价方法探析[J].中国生态农业学报,2004,12(1):159-161.

[13]COSTANZA R,NORTON B G,HASKELL B D.Ecosystemhealth:New goals for environmental management[M].IslandPr,1992.

[14]王懿祥,陆元昌,张守攻,等.森林生态系统健康评价现状及展望[J].林业科学,2010(2):134-140.

[15]韦菊玲,陈世清,徐正春经营单位级城市森林可持续经营评价指标体系研究[J].北京林业大学学报,2016(09):71-79.

[16]李秀英森林健康评价指标体系初步研究与应用[D].北京:中国林业科学研究院,2006.

[17]张秋根,王桃云,钟全林.森林生态环境健康评价初探[J].水土保持学报,2003(05):16-18.

[18]王晓峰,唐彦民,鲁少军关于混交林与纯林的比较优势分析[J].防护林科技,2006(05):63-64.

[19]龚岚,北京城区典型城市森林结构特点分析[D].北京:北京林业大学,2015.