新加坡华语助动词“会”分析框架之建立

2018-09-10潘秋平

[关键词]新加坡华语;助动词;会;语义地图模型

[摘要]本文旨在讨论如何分析新加坡华语的助动词——“会”。关于这个助动词,不少早期研究新加坡华语语法的学者虽已对它做了描写和分析,但迄今它的整体面貌仍不是很清楚。本文首先说明现有研究的局限,并引入语义地图模型(semantic map model)这种跨语言比较的工具以期解决由偏侧关系所造成的研究困难,并在此基础上,重新分析文献中的语料,进一步通过语法调查扩大语料范围,确定了新加坡华语的“会”的不同语法功能,最后进一步探讨了新加坡华语“会”的产生机制。

[中图分类号]H179;H146.3

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8174 (2018) 04-0086-10

1.引言

本文旨在讨论如何分析新加坡华语的助动词——“会”。关于这个助动词,不少早期研究新加坡华语语法的学者,如陈重瑜(1983)、吴英成(1986)、周清海及周长楫(1998)等虽已对它做了描写和分析,但迄今它的整体面貌仍不是很清楚。本文首先说明现有研究的局限,并建议引入语义地图模型(semantic map model)这种跨语言比较的工具以期解决由偏侧关系①所造成的研究困难。本文的组织如下:第二和第三节主要是文献回顾,前者着重新加坡华语助动词“会”的研究现状,而后者则着重现代汉语情态助动词“会”的研究现状。在这个基础上,我们介绍情态概念空间(modality's semantic map)的研究成果,并对它进行讨论和修订,以建立起一个能用来分析新加坡华语的“会”的框架。有了这个分析框架,本文希望接下来能立足于这个框架,重新分析文献中的语料,并进一步通过语法调查扩大语料范围,确定新加坡华语的“会”的不同语法功能。唯有如此,我们才能进一步探讨新加坡华语的“会”的产生机制。

2.新加坡华语助动词“会”的文献回顾

早期研究新加坡华语助动词“会”的学者都采用对比式的研究方法②,着重突显“会”在新加坡华语和普通话中的差异,但是他们对这个助动词所进行的描写并不完全一致:陈重瑜(1983)列举了下列两组例子说明“会”在新加坡华语中具有两种不同于普通话的功能(例1~4说明“会”取代动补结构,而例5~8则说明“会”表程度):

第一组例子

(1)你在说什么?我不会听。

(2)问:会过吗?(汽车要通过一狭小通道时问)/答:会过,我看金过。

(3)这个门不会开咧!

(4)太厚了,不会过。

第二组例子

(5)问:从这里去宏茂桥会远吗?/答:会远,会远噢!

(6)三百块,不会很贵啦!

(7)问:我头发会长吗?/答:你头发不会长啦!

(8)买银器时要注意光泽会不会均匀。

吴英成(1986)、周清海等(1998)虽也提到上述的例子,但是前者仅注意到第二组例子,而后者则仅注意到第一组例子。各家对助动词“会”的描写出现不一致,这固然说明了他们在判断变异的标准上有宽紧的不同,但我们认为造成这类分歧的更本质的原因还在于诸家的研究方法。对比式研究的特点要求我们以普通话作为参照系,进而挖掘出新加坡华语语法系统中那些和普通话有差异的现象。有鉴于此,如何理解普通话的“会”势必导致各家对新加坡华语的“会”的描写产生差异。除了描写上的差异外,上述的研究取向也会导致我们对一些新加坡华语中存在的语法现象视而不见。这里举一个例子说明。曹逢甫(2015)曾提到台湾国语里有如下的现象:“曾心怡对台湾“国语”中‘不会的使用有一个很有趣的观察:在台湾学中文的外国学生与台湾人互动之后大概有一个共同的问题,他们不明白为何对台湾人说‘谢谢之后,对方却说‘不会。笔者也有很多类似的经验,有几次笔者搭出租车到松山机场,下车后,司机先生帮忙把行李拿下来,笔者跟他说‘谢谢,他的回应也都是‘不会。现在台湾听到‘不会来回应‘谢谢/不好意思的次数已远远超过了‘不客气/不谢”。

类似的情形其实也见于新加坡华语。以下的对话材料取自Lee (2009):

(9)阿姨:你越来越漂亮。

学生:不会啦

Lee (2009)是讨论新加坡华人在农历新年期间如何回应他人称赞的论文,而例(9)显示说话人用“不会”来回应别人的称赞。这样的对话虽经常在新加坡华人社群中听到,但具有这种功能的“会”并未见于现有的研究文献中。我们再举一个例子,以下是一对师生的对话,学生在几日前已把邀请老师观赏戏剧演出的票给了老师,而老师也在之前已答应出席。由于老师并非新加坡人,学生担心他人生地不熟,无法找到演出地点,因此在几日后有了下面的对话:

(10)学生:老师您会去吗?

老师:……

身为外地人的老师之所以无法回答学生的问题,原因就在于他对例(10)的“会”的理解和新加坡籍学生的并不一样:这里的“会”显然不是在询问老师去看戏剧的意愿,但老师则是把这个“会”理解为询问意愿,因此才造成相互之间的沟通产生困难。这个“会”一直未反映在新加坡华语语法的研究文献中,究其原因,就在于它和普通话的差异并不是在显性的组合关系上,而是在隐性的语义关系上,因此更不容易被挖掘出来。

以上我们从语料的角度说明对新加坡华语助动词“会”的研究还有可拓展的空间,以下我们尝试从对语料进行分析的角度进一步说明现有研究的局限。

学者们在处理新加坡华语的“会”时,不仅在描写上有差异,即使在对同一种语法现象进行分析时也有分歧。就以例(2)而言,陈重瑜(1983)、周清海等(1998)就做出了不同的分析:前者认为“会”在這里取代了动补结构,并提出正确的表达应该是“过得去”;后者则认为普通话的“会”不表示可能实现的行为动作,因此“会”在新加坡华语里出现了替代“能”的现象。类似的情形也见于第二组例子中,如陈重瑜(1983)和吴英成(1986)虽一致认为例(5)中的“会”表示程度,但是祝晓宏(2008)却认为“会”在这里是用以表示“可能”的意义。这样的分歧固然体现了各家采取的分析角度有区别,背后还存在着更深刻的原因。由于这些例子中的“会”都涉及了情态(modality)的表达①,而如何对情态范畴下的不同语义概念进行有效的划分本来就是语言学界中的一个难题。(Ziegeler,2006;范晓蕾,2011、2016; Nuyts, 2005、2016)

有鉴于此,为了能有效地描写和分析新加坡华语的“会”,一个合适的分析框架是至关重要的。建立这样的框架对于采取对比式研究的方法来探讨新加坡华语语法是重要的。因为有了这样的框架,它除了能提示我们一些过往研究中未注意到的语法现象外,还指导我们对新加坡华语的语料做出分析,进而让我们深入探讨新加坡华语语法系统。在这样的基础上,其他更有意思的问题才能获得合理的解决,如新加坡原本就是个有众多汉语方言的社会,而华语在上世纪八十年代之前并不是新加坡华族日常用以沟通的语言,因此今日在新加坡社会所说的华语具有不同汉语方言的底层(陈重瑜,1983),但是迄今我们仍无法有效地说明这些不同汉语方言如何影响新加坡华语语法系统的形成。本文虽环绕着“会”来进行讨论,但所关注的并不仅限于这个助动词,而是讨论语言变异时的分析框架该如何建立,因此这个讨论本身也具有方法论的意义。

3.现代汉语的情态助动词“会”

要描写和分析新加坡华语里的“会”,我们首先必须建立起一个有效的分析框架。这样的框架除了能让我们了解作为参照系的普通话的“会”的语法功能外,还能让我们挖掘出新加坡华语的“会”的特点。唯有在了解新加坡华语的“会”的变异情形之后.我们才能探究这种变异的来源和机制。

首先,我们应先了解现代汉语普通话的“会”的研究现状。吕叔湘(1999: 278-279)认为“会”做助动词时可分为三种情况,一是表示“懂得怎样做或有能力做某事”(例:他不但会作词,还会谱曲);二是表示“善于做某事”(例:他很会演戏);三是表示“有可能”(例:他一定会成功的)。根据这个框架来描写和分析新加坡华语的“会”,能发掘的变异其实并不多,因新加坡华语中的“会”在这三项语法功能上和普通话的基本一致。可见,这个分析框架过于简单。有鉴于此,我们认为如果先不把这个分析框架限制在某一个特定语言(如普通话)的“会”的功能上,而是广泛参考现代汉语方言或其他世界语言中和“会”大致相关的情态词( modal verb)的多义性功能,或许是个更合适的办法。我们的基本思路是这样的:“会”在普通话中展现了多义性,而这种多义性和其他现代汉语方言中的并不会完全一致,如闽南语的“会”(或“解”)就不完全和普通话的一致(见Hsu,2013: 259-306),其中有同也有异,因此在寻找合适的分析框架上若采取一种跨方言比较的方法,对于我们确定“会”的多义性关联模式应该是有帮助的。循着同样的思路,我们也能进一步把考察的范围从现代汉语方言扩大到其他的语言,成为跨语言比较的证据。

在上述的背景下,我们认为应首先认识到助动词“会”的多义性关联模式和情态(modality)密切相关①。根据Palmer (2001:1),情态范畴关注事件命题的地位(Modalityis concerned with the status of the proposition thatdescribes the event),可细分为动力情态(dy-namic modality)、义务情态(deontic modality)和认识情态( epistemic modality)三种类型。前两种情态类型可以合并为事件情态( eventmodality),因命题的地位都和事件的参与者(participant)密切相关。具体言之,动力情态和参与者内在(participant-internal)的能力相关,而义务情态则和参与者外在( participant-external)的客觀环境相关。与它们相对立的是认识情态,其命题地位和说话人( speak-er)密切相关。根据吕叔湘的分析,再结合情态范畴的研究成果,可知普通话的“会”具备了表动力情态和认识情态的功能,例子如下:

(11)他会作词。(能力义的动力情态)

(12)他会成功的。(推测义的认识情态)

一旦把助动词“会”和情态范畴结合,我们就可借用语义地图模型(semantic map mod-el)这种跨语言比较的工具对情态范畴进行更深入的研究。这体现在两方面:一是对上述的三种情态类型进行更细致的划分(体现为语义地图上的节点或基元,详见张敏,2010),二是在更细致的划分的基础上对情态词的多义性关联模式做出预测(即语义地图上的蕴涵共性,详见张敏,2010)。语义地图模型的第二个特点对我们了解现代汉语的“会”特别重要,因根据van der Auwera&Plungian (1998)所建构的情态语义地图(modality's semanticmap),一个情态词若具多义性,则这种多义性关联模式不能违反下列蕴涵序列:

动力情态>义务情态>认识情态

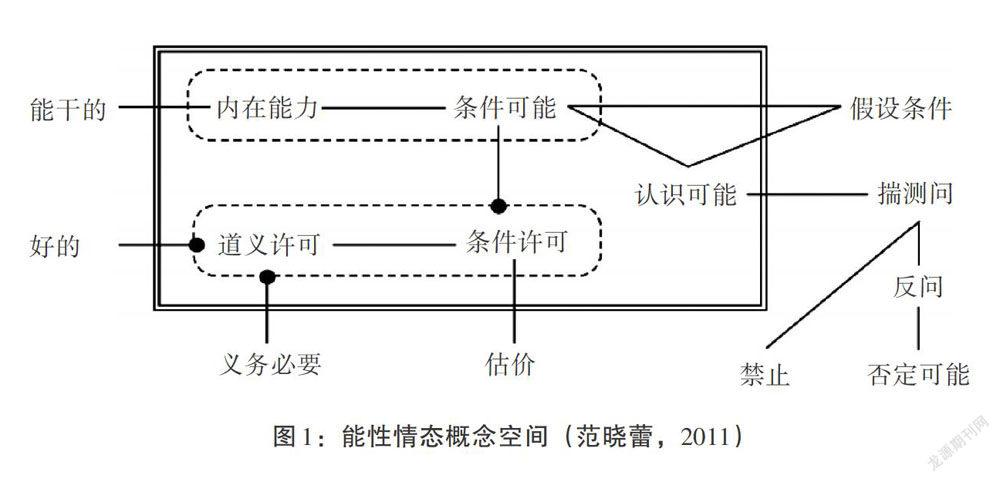

这个序列说明一个多义的情态词如果具有表动力情态和认识情态的功能,则一定也同时具有表义务情态的功能。很显然的,普通话的“会”违反了这个序列,而这就成了个必须解决的难题。范晓蕾( 2011)在van der Auwera&Plungian (1998)的概念空间(conceptualspace,详见张敏,2010)的基础上,引入现代汉语方言的材料,对原来的方案进行了修改,提出了新的概念空间,见图1。

图1的情态概念空间仅处理van der Auwera& Plungian (1998)中和可能性(possibility)概念相关的情态范畴,并未涉及和必然性( neces-sity)概念相关的情态范畴。修订了的概念空间把动力情态和义务情态分别做了进一步的拆分:前者划分为“内在能力”(指参与者的内在条件决定事件的实现的可能性,如“他会说华语”)、“条件可能”(外在于参与者的客观条件决定事件的实现的可能性,大致相当于以往研究者所说的“有条件做某事”,如“门没有锁住,他可以从屋里逃走了。”)两个小类;而后者则划分为“条件许可”(外在于参与者的客观物质条件( physical conditions)(或者说客观情理)决定事件实现的相对合适性,如“要去美国,你可以坐飞机”)、“道义许可”(说话人的命令、某人的权威、社会准则和道德标准(可统称为“社会条件”social conditions)决定事件实现的相对合适性,如“女子年满20岁才可以结婚”)两个小类。除了对不同的情态范畴有更细致的划分外,这个概念空间还有一个特点,即动力情态无须经过义务情态就能和认识情态直接相连。这就体现在图1里的“条件可能”(动力情态)和“认识可能”(认识情态)的连线上。由于动力情态可直接发展为认识情态,这为解决普通话的“会”违反语言共性的难题提供了必要的基础。

虽然如此,问题依然未获得全面的解决。根本的原因就在于“认识可能”(认识情态)必须先和“条件可能”(动力情态中的一类)相连,才能和“内在能力”(动力情态中的另外一类)相连。我们知道普通话的“会”既能表达“内在能力”(例:他会说华语),也和认识情态有关系(例:明天会下雨),但是根据范晓蕾(2012、2016),普通话里的“会”就是无法表达“条件可能”。范晓蕾(2012)指出普通话是以“可以”或“能“来表示“条件可能”的功能:

(13)门没有锁住,他可以从屋里逃走了。

一旦以“会”替换“可以”,则会出现不合语法的句子:

(14)*门没有锁住,他会从屋里逃走了。

普通话的“会”表“内在能力”,但却绕过“条件可能”而直接和认识情态联系,这明显违反了修订了的情态概念空间的蕴涵序列。有鉴于此,范晓蕾(2016)为现代汉语助动词“会”的情态语义的多义性和演变建构新的概念空间,详见图2。他认为普通话的“会”具有以下5种功能:

(15)他会说广东话。[心智能力]

(16)油会浮在水上。[条件必然]

(17)今年很冷,要是开窗户,我们会感冒的。[认识必然(将然性)]

(18)经理礼拜二会来上班。[计划性将来]

(19)他会说故事。[高质能力]

而这5种功能在图2上能构成连续的区域,也即是“会”的语义地图(关于概念空间和语义地图的分别,详见张敏,2010)。

只要稍比较图1和图2,不难发现它们在动力情态和认识情态的联系上有下列的平行现象:

内在能力一条件可能一认识可能(图1的部分序列)

心智能力一条件必然一认识必然(图2的部分序列)

范晓蕾(2016)建议把图1中的“内在能力”重新界定为“生理能力”。据此,我们可以把上述的平行现象改写如下:

生理能力一条件可能一认识可能(图1的部分序列)

心智能力一条件必然一认识必然(图2的部分序列)

情态研究除了之前提到的三种情态类型外,每一个情态类型内部其实还可以依照可能性(possibility)和必然性(necessity)两个概念再进行区分。有鉴于此,我们不难观察到图1序列主要和可能性有关,而图2序列则主要和必然性有关。就这两个概念,彭利贞(2007: 39)有如下的说明:“可能性与必然性是模态逻辑的核心概念,语言学家在分析情态表达时首先注意到的也都是可能性与必然性的概念。在语言学家给出的情态定义中,一般也都包含了这组概念。认识情态内部存在等级差别,有强弱之分,形成一个从不可能一可能一盖然一必然的连续体。道义情态的‘许可与‘必要等概念,也可以通过‘可能与‘必然的概念来定义,即‘许可是道义的‘可能,而‘必要则是道义的‘必然。”

值得注意的是,彭利贞(2007: 39)还进一步指出属于动力情态的“能力”似乎分不出“可能”与“必然”这种等级:“动力情态在强弱特征上与认识情态和道义情态存在差异,那就是‘能力……似乎分不出‘可能與‘必然这种等级,最突出的一点是,我们好像找不到‘能力的‘必然(绝对能力)……这种概念。”

纵然如此,根据范晓蕾(2016)所提出的两条序列,我们不难发现生理能力和心智能力分别和情态类型中的可能性和必然性有关。换言之,如果我们把上述的平行现象进行改写,则应更清楚地反映两条序列之间的平行关系:

内在能力(可能性)一条件可能一认识可能(图1的部分序列)

内在能力(必然性)一条件必然一认识必然(图2的部分序列)

范晓蕾(2016)的论证说明了上述的假设是可以成立的:“剖析能力义的稳定性高低是对它的‘能性强度做细分,用‘稳定性描写能力的下位概念更为精确。”

换言之,内在能力的强弱特征(或“必然性”和“可能性”的特征)可体现在不同的内在能力是否具有稳定性上。越稳定的内在能力,强度越高,因此就和情态范畴中的“必然性”相关,反之,则和情态范畴中的“可能性”相关。在这个基础上,我们就能以上述两条序列说明普通话里的“会“和”能“的分别。

就“会”和“能”的异同,学界已有许多的讨论(吕叔湘,1989:415- 416、渡边丽玲,2000等),而范晓蕾(2016)由于观察到上述的多义性关联模式,因此对这个问题也有了新的解释。她注意到北方方言(也包括普通话)的“会”和“能”虽都有表动力情态的功能,但是前者和必然性概念相关,而后者则和可能性概念相关,详见表1。

关于表1,范晓蕾(2016)有如下的说明:

汉语里,兼有心智能力和条件必然的情态词在这两个功能上都表现出高稳定性,我们以普通话的“会”为例来说明。首先,“会”之心智能力义的高稳定性有两个表现。一是它有“类指性”(genericity):所牵涉的动作(所辖VP指涉的动作行为)是类指的,动作所支配的实体或动作的情状等要素不限制为特定情况。……二是它有“无条件性”(non- restric-tion):能力的实现不受“外在的情景性条件”的限制。

相反地,汉语里兼有生理能力和条件可能的情态词表现出平行的低稳定性。

北京话的“能”可用以表“生理能力”,而“会”不能,就说明了上述的分界:

(20)张三能举起这块石头。[体能]

(21)门锁开了,那个罪犯能逃走了。[条件可能]

值得指出的是,表1所表述的仅是一种理想的分布情况,因实际上,“能”在普通话里也可以和表心智能力的动词词组组合(如:他能说英语),但这种组合的使用频率不高,或者是这种心智能力本身就受到了条件限制(见范晓蕾,2016)。范晓蕾( 2016)对“会”和“能”所做的说明,我们还可以用下列两个普通话的例子做进一步的论证:

(22)他会走路了。

(23)他能走路了。

“走路”从语义上看应是一种生理能力,而根据表1,它不应和“会”有组合关系。这固然再一次说明表1所表述的仅是一种理想的分布情况,而在实际的语言材料中,还是有些许的例外①。虽然如此,我们还是能从这两个例子中观察到这两个助动词和事件的稳定性的关系。上述两句话看似意义相同,其实不然:以“能”为助动词的句子有一个预设(presup-position),即充当句子主语的“他”的走路能力曾经失去过,而现在又恢复了这个能力;反观以“会”为助动词的句子则没有这样的预设,全句表述的是他具备走路的能力。这和吕叔湘(1989: 415)所指出的“会”和“能”的分别是一致的:“恢复某种能力,只能用‘能,不能用‘会”。

由此可见,“会”和“能”虽然都能表示具有做某事的能力,但是由于前者稳定性高,而后者稳定性低,因此当和相同的动词词组“走路”组合时,一个传达的是“走路”的能力的高稳定性和持久性,而另外一个则是同一种能力在失去之后又重新恢复的低稳定性和非持久性。

4.分析框架之建立

这一节,我们立足于语义地图模型,结合前一节的内容,把用以分析新加坡华语“会”的分析框架建立起来。首先,我们必须指出语义地图模型是一种通过跨语言比较的方式探索人类语言中的多义关联模式的工具(见Haspelmath,2003、张敏,2010)。图1和图2都是和情态有关的概念空间,前者和“可能性”相关,而后者则和“必然性”相关。由于这两张图分开表述,因此很容易让人们以为它们之间没有任何的关系。实际上,我们只要看一下学界对“会”和“能”表能力义的说明,就可把这两张图加以联系。普通话在表“心智能力”上,“能”虽不比“会”常用(见范晓蕾,2016),但它们之间还是可以相互替换:

(24)他会说英语。(使用频率高)

(25)他能说英语。(使用频率低)

但在表“生理能力”上,普通话的“会”和“能”就出现了分歧:

(26)*他会举起那块石头。

(27)他能举起那块石头。

由此可见,普通话的“会”仅表心智能力①,而“能”则兼表心智能力和生理能力。由于马来语的“boleh”在动力情态上也能同时表心智能力和生理能力( Ho,1993: 37-38),因此我们推测“心智能力”应该和“生理能力”直接联系。再考虑到普通话的“会”无法表示“条件可能”,而只表示“条件必然”(范晓蕾,2012、2016),因此我们可以根据语义地图模型的原则把图1和图2嫁接起来②(见图4)。

图4里的“内在能力(生理)”之所以未完全跟从范晓蕾(2016)的意见写为“生理能力”,就在于这个节点所承载的不仅仅是生理能力,还可以包括低稳定性的心智能力(即是在条件限制下所展现的心智能力,如:他到中国工作了几年,能说几句普通话了)。我们可在图4上把普通话的“能”所具有的和“动力情态”有关的节点给勾勒出如图5所示(见下页)。

以上是我们根据今日汉语学界对情态范畴,尤其是普通话的“会”和“能”这两个情态词的研究成果而得出的扩展后的情态概念空间。图4立体地呈现出这个讨论的成果,必须指出的是,这张概念空间其实也可以按“可能性”和“必然性”两类概念区分为两个大块,如图6所示(见下页)。

以图6为基础,我们能很容易地表现出普通话“会”和“能”的不同功能以及它们之间的重要区别,详见图7。

这两个情态词在普通话中出现了近乎于对立分布的格局:“会”的不同情态范畴都和必然性概念密切相关,而“能”的不同情态范畴则主要和可能性概念相关。

5.结语

正如李小凡(2015)所指出的,语义地图模型是研究现代汉语方言的一个利器,因它能有效解决长久以来一直困扰着现代汉语方言比较研究中所存在的“偏侧关系”。根据前辈学者的研究,我们知道新加坡华语的“会”呈现出和“普通话”的“会”不完全相同的功能分布,而这种分布也不一定完全就和現代汉语方言的吻合,因此在缺乏一个有效解决此“偏侧关系”的工具下,对相关问题的研究肯定无法深入。我们认为语义模型工具或许能帮我们重新审视新加坡华语的“会”,而这部分的内容还有待进一步研究。

[参考文献]

曹逢甫2015谈台湾“国语”中与言语行为相关的常用语词——以“没有”“不会”“不行”“拜托”为例[J]武陵学刊40(4).

陈重瑜 1983 新加坡华语——语法与词汇特征[M].新加坡:国立大学华语研究中心.

渡边丽玲 2000 助动同“能”与“会”的句法语义分析[A].载陆俭明(主编),面临新世纪挑战的现代汉语语法研究[C].济南:山东研育出版:476-486.

范晓蕾 2011 以汉语方言为本的能性情态语义地图[J]语言学论丛(43).

—— 2012语义演变的共时拟测与语义地图[J]语言学论丛(46).

—— 2014 以“许可一认识可能”之缺失论语义地图的形式和功能之细分——兼论情态类型系统之新界定[J].世界汉语教学28(1).

—— 2016助动词“会”情态语义演变之共时构拟

——基于跨语言/方言的比较研究[J].语言暨语言学17(2).

李小凡 2015 语义地图和虚词比较的“偏侧关系”[A].载李小凡,张敏,郭锐(主编),汉语多功能语法形式的语义地图研究[C].北京:商务印书馆:50-61.

吕叔湘(主编)1989现代汉语八百词[Z].北京:商务印书馆.

潘秋平,王毓淑2011从语义地图看《左传》中的“以”[J].语言学论丛(43).

彭利贞 2007 现代汉语情态研究[M].北京:中国社会科学出版社.

吴英成 1986 新加坡华语语法研究[M].新加坡:新加坡文化研究会.

徐烈炯 1998 非对比性的方言语法研究[J].方言(3).

张敏 2010“语义地图模型”:原理、操作及在汉语多功能语法形式研究中的运用[J].语言学论丛(42).

周清海,周长楫 1998新加坡闽南话与华语[N].联合早报:10-20(29).

祝晓宏 2008 新加坡华语语法变异研究[D].暨南大学博士学位论文.

Haspelmath, M. 2003 The geometry of grammaticaleaning: semantic maps and cross-linguistic compari-sion[A]. In M.Tomasello (ed.),The New Psychologyof Lan,guage, Vol.2lC].New York: Lawrence ErlbaumAssociates Publishers: 211-243.

Hsu,T. 2013

Subjectification, and the Enzergence of De-ontic Modal Verbs TIOH8, AI3, and E7 in Southern,Min,[D]. Ph.D. Thesis, Hsinchu: National TsinghuaUniversity.

Ho,I. 1993 The Seman,tics of the Modal Au.xiliaries ofMalaylMl. Kuala Lurupur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee,C. 2009 Compliments and responses during Chi-nese New Year celebrations in Singapore [J]. Pragmat-ics 19(4).

Nuyts,J 2005

Modality: Overview and linguistic issues[A]. In W. Frawley (ed.),The Expression of Modality[C]. New York: Mouton de Gruyter: 1-26.

—— 2016

Analyses of the modal meanings[A]. InNuyts,J,&J.van der Auwera (eds),The OxfordHandbook of Modality an,d Mood [C]. Oxford: OxfordUniversity Press: 31- 49.

Palmer,F.R. 2001 Mood and Modality [M]. Cam-bridge: Cambridge University Press.

Van der Auwera,J.&V. Plungian 1998 Modality'sse-mantic map[J].Linguistic Tlpology(2).

Ziegeler,D. 2006 0mnitemporalwill[J]. Language Sci-ences 28(1).

①關于“偏侧关系”,参见李小凡(2015)。

②参见徐烈炯(1998)。

①详见本文第3节。

①见范晓蕾(2011、2012、2016)等。

①如果采用语义地图模型的分析工具,则可发现生理能力和心智能力是邻近节点(见图4),见本文第四节的讨论。这里所说的例外,从语义地图的角度着眼,可理解为典型功能的外溢或扩展。

①根据本文的例22,“会”其实也能表生理能力。这里为求简易,暂且搁置这一点,但不影响概念空间的建立,因图4的扩展后的情态概念空间就显示“生理能力”的节点和“心智能力”有直接的连线,显示两者的关系密切。

②对这种嫁接方式的说明可参考潘秋平、王毓淑(2011)。