煤企里的豫剧“守艺人”

2018-09-10张洁

张洁

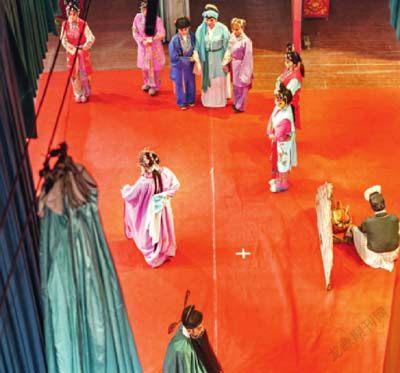

今年4月8日,梨花白,桃花红,草长莺飞,乍暖还寒,两辆大卡车在早春的微风中徐徐驶出,奔赴沁阳参加中原大舞台的演出。在与河南省团、平顶山市团的竞演中,惊艳四座,往往一曲唱罢,喝彩声四起,掌声雷动。

这支活跃在中原大地上的豫剧团来自中国平煤神马集团,尽管仅有49人,却聚集着段红玉、沈延鹏、杨淑霞、韩晓伟等20多名国家一级、二级演员及琴师、鼓师,他们是矿区职工家属喜爱的名角、大腕。

据文化部统计,全国有国有豫剧团300多个,民营豫剧团1300多个,从业人数10万多人,是全国拥有专业戏曲团体和从业人员数量最多的剧种。中国平煤神马集团豫剧团既是这些“守艺人”中的平凡一员,却又是独一无二的煤企剧团。

豪迈大气的豫剧在中原大地根基深厚,煤都平顶山的矿工对豫剧更是情有独钟。上世纪50年代,平顶山百里矿区活跃着几十支煤矿宣传队,豫剧是这些宣传队的主演节目。随后,在宣传队的基础上崛起了30多支豫剧团,中国平煤神马集团豫剧团是大浪淘沙后仅存的三大豫剧团之一,也是名气最大、实力最强的剧团。

回首剧团的发展历程,守艺不易,是这些秉承“戏比天大”理念的演员们最深的感触。

剧团副团长韩晓伟记得,2016年7月,剧团已经连续7天白天排练,晚上演出《焦裕禄》,很多演员的嗓子都唱哑了,全团已经处于极度疲惫状态。刚休息半天,剧团就接到赶往河北滑县演出3天10场大戏的紧急通知。全团冒雨出发,在颠簸的路上所有人在车上都睡着了。赶到滑县又遇到瓢泼大雨,装载设备的卡车陷在麦地里,全团员工冒雨用两个小时才把所有物品搬运到200米外的舞台上。最后,病倒了3名演员,剧团副团长杨淑霞坐在麦田里从鞋里倒水的事情现在还是剧团的谈资。

在矿山演出,吃矿工饭;到农村演出,吃农家饭,住农家院是剧团的常事。“以前,外出表演最苦,我们甚至借宿破庙,挤过鸭棚、住过猪圈,不过只要一听见开锣声和观众喝彩,立刻觉得一切都值了。”剧团团长沈延鹏说。

剧团乐队演奏师杜奇已经在剧团坚守21年了,外出演出时他还在冬天睡过麦秆和玉米秆,甚至露天席地睡过。他最纠结的一晚是在2002年3月去登封张沟村演出中,外面冷风呼啸,他们躺在村大队临时用塑料布钉住窗户的破房里。彻夜未眠的杜奇异常心酸,萌生了去意。第二天坐在台上,乐器一响,台下掌声雷动,他热泪盈眶,选择了留下。

前些年煤炭形势进入低谷,企业仍然愿意保留剧团。如今剧团名扬四海,团里的每个人感受最深切的就是背后企业给予的支持。

中国平煤神马集团豫剧团虽然顶着“集团”头衔,但是却隶属于集团旗下的十二矿,剧团组织架构也一直延续着煤矿区队管理模式,接受与煤矿区队同样的考核,在矿上又被称为“服务五队”,属于矿上工资最低的地面辅助单位。

经费紧张一直是困扰剧团的难题。剧团虽然处处勤俭持家,但是在“练功”投入上却出手阔绰。去年,剧团为练功房安装了两台大五匹的空调。剧团领导每次提醒大家注意随手关电闸時都会反复强调,“如果练功,一定要开空调”。为了鼓励演员练功,剧团还为演员每天备好丰盛的早餐,月底发放练功补贴。

青黄不接,后继乏力是许多剧团面临的“通病”,这支声名远播的剧团也不例外。剧团中的大腕和骨干平均年龄45岁,能撑台面的中青年演员寥寥无几。为此,剧团鼓励年轻人外出参加擂台赛,还采取一对一带徒方式,分成中年版和青年版特色排戏,中年演员经常主动把登台机会让给年轻人历练,以这样的方式保持了剧团的活力。

植根于煤企的剧团不仅是艺术的传承者,还是企业文化的宣传者、正能量的弘扬者。

近些年,剧团不仅获得过“映山红”金奖,还接连斩获中央电视台《一鸣惊人》栏目“闪亮民营剧团”金奖,演员受邀参加央视《过把瘾》栏目录制。去年,他们又远赴香港演出,在纪念香港回归20周年暨庆祝党的十九大胜利召开全国戏曲大赛中荣获金奖和铜奖。