东胡林人遗址保护与文化旅游发展探讨

2018-09-10杨艳

摘 要:“东胡林人遗址”位于北京市门头沟区斋堂镇东胡林村村西清水河北岸三级阶地上,形成于大约1万年前后,是一处重要的新石器时代早期遗址。自1966年被发现至今,先后历经了4个阶段,其中,1995年的再发现获得了一些重要的成果,2001-2005年开展的规模性的考古发掘,成果丰硕。1985年该遗址被公布为门头沟区文物保护单位,1995年被公布为北京市第二批地下文物埋藏区。为进一步展现东胡林人遗址的科学内涵及其文化价值,我们从综合研究、切实保护、规划定位、管理提升、公众参与等几方面提出了建议,并积极探讨如何以遗址开发利用为核心的文化旅游在实施当地乡村振兴战略过程中的引领作用。

关键词:东胡林人;遗址保护;规划;文化旅游;乡村振兴

中图分类号:F592;K878 文献标识码:A 文章编号:1007-1903(2018)04-0081-08

建设由“长城文化带”“运河文化带”“西山永定河文化带”共同组成的北京“三大文化带”,是《北京城市总体规划(2016—2030)》的一项内容,也是北京作为全国文化中心的重要体现(李建平,2017)。以“东胡林人遗址”为代表的新石器早期古人类遗址是西山永定河文化带上的一颗璀璨明珠,也是西山永定河六大文化之“人类聚落及古道交通文化”的重要组成部分(尤书英,2017)。加强东胡林人遗址保护研究,探讨以遗址开发利用为核心的文化旅游产业发展,无疑会对落实西山永定河文化带建设、提升区域文化旅游产业发展水平起到积极推动作用。

1 遗址发现过程及文物埋藏

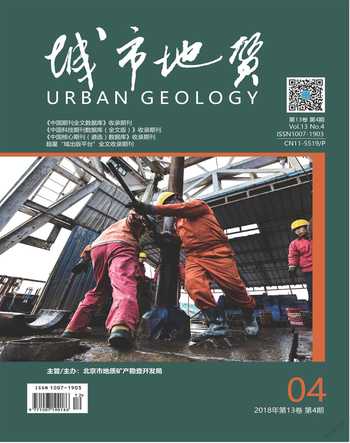

“东胡林人遗址”位于北京市门头沟区斋堂镇东胡林村西侧清水河北岸三级阶地上(照片1),距市中心约80km,地理坐标东经11544,北纬3959,海拔约370m。

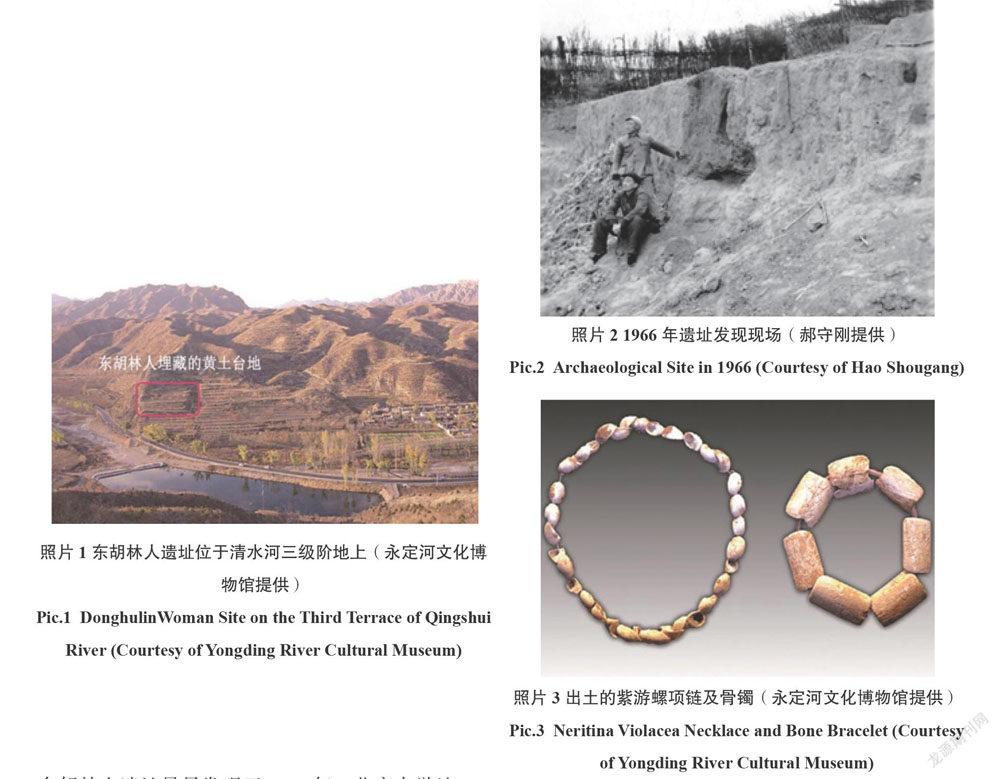

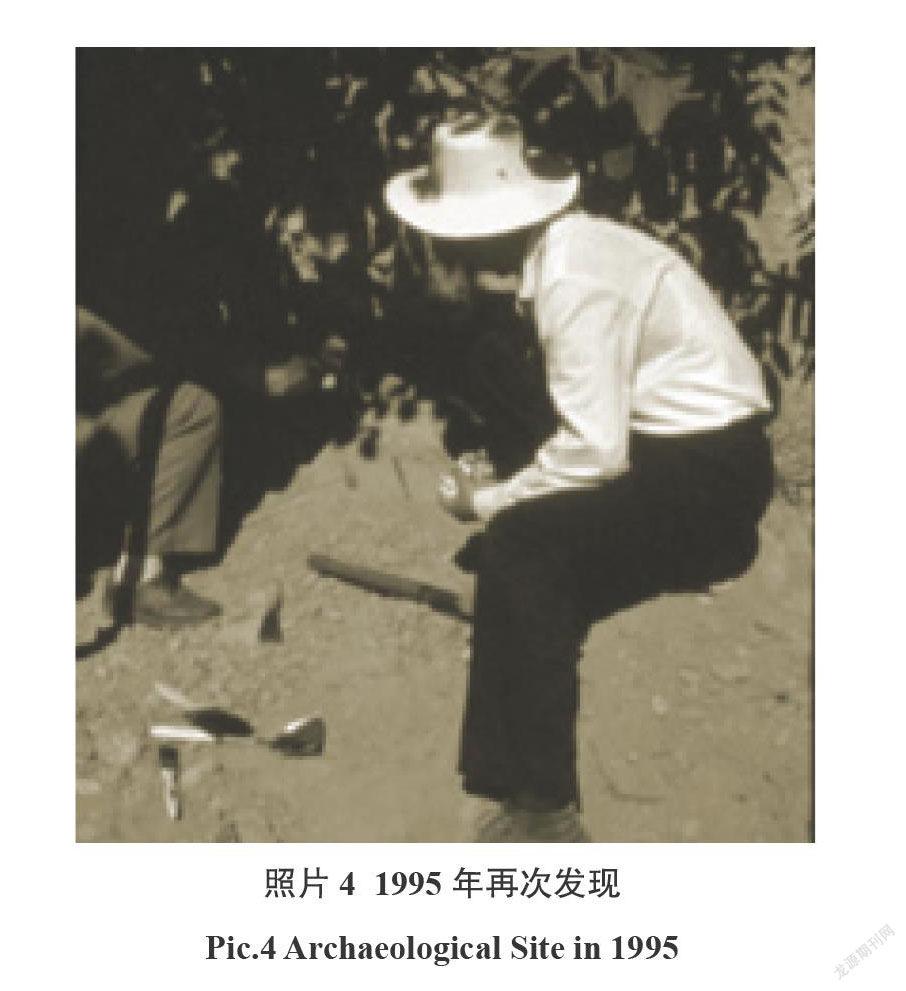

东胡林人遗址最早发现于1966年。北京大学地质地理系师生在农村进行社教时,郝守刚等人首先发现了“东胡林人”骨骼(照片2中,黄土陡坎上的横穴为东胡林人出土的位置),后由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所对此遗址进行了清理,初步认定这是一座新石器时代的墓葬。因该墓葬位于全新世黄土底部、马兰黄土顶部,故研究者将其年代定位新石器时代早期。古脊椎动物与古人类研究所共清理收集了3具东胡林人的骨骼,包括一具较完整的少女骨骼及两具成年男性的零星体骨(依次编号为1、2、3号东胡林人),其中1号少女骨骼在项部埋葬处发现的小螺壳“项链”,经鉴定为紫游螺,另有牛肋骨截断磨制而成的骨镯以及河蚌制成的坠饰(郝守刚,1988;周国兴等,1972)(照片3)。

1995年再次发现并清理。北京大学地球与空间科学学院郝守刚、王鹏等在对斋堂地区晚更新世和全新世黄土进行野外地质调查过程中(照片4),在东胡林人遗址处又发现了被破坏性挖掘出,而散落在地表的破碎人骨(照片5)。他们及时抢救性的清理出半具人体骨骼,经鉴定为成年女性骨骼(依顺序编为东胡林人4号人)及部分遗物。此次再发现得到有关部门的高度重视,教育部及北京大学提供了经费,支持课题立项。在此基础上,郝守刚等人开展了一系列的相关研究,包括相对系统的碳14年龄测定,第一次确定“东胡林人遗址”人类活动时限大致为9281-8270 a BP (碳 14 年龄);课题还对遗址晚更新世及全新世黄土及古土壤的粒度特征、矿物成分及化学成分做了分析(照片6;Hao et al., 2001)。他们在对全新世早期遗址地区的古气候和古环境做了孢粉及蜗牛研究后,认为在这个时段,气温要比现今高2℃~3℃(郝守刚等,2002)。此外,他们还鉴定了出土的朴树植物果核(照片7;郝守刚等,2008),借助于果核发育的状况,推断东胡林4号人葬于10月;研究了东胡林4号人的牙齿形态,对古人类的食谱做了分析(照片8)(薛进庄等,2010)。

2001—2005年,在北京大学考古专家赵朝洪教授的主持下,由北京大学文博学院和北京市考古研究所等组成考古团队,先后对东胡林人遗址进行3次正式发掘(赵朝洪等,2006),揭露面积约200m2(照片9),发现多处墓葬(赵明宇,2006)、十余处火塘(赵朝洪等,2003)、火坑等遗迹(照片10-11),2具半古人类遗骸(其中一具完整的直体葬、一具完整的屈体葬,照片12-13),1万余件石器、陶器、骨器、蚌器以及动物骨骼、植物果壳、螺蚌壳等遗物(照片14-15)。此次发掘还开展了大量研究工作:测定“东胡林人”生活的年代大致在距今11000~9000年前,属于新石器时代早期;研究了解新石器时代早期东胡林人的生活方式、埋葬习俗及生产方式(崔天兴,2005);探讨了北方农业起源(Xiaoyan Yang et al,2012;侯毅,2007;李国强,2015;侯毅,2007;赵志军,2014)、陶器的起源与发展(张怡等,2012);研究动植物遗存及生存环境(夏正楷等,2011;郭京宁,2005)等。

2016年12月,笔者在东胡林村挂职“第一书记”开展突发性地质灾害隐患点排查工作时,在原遗址东侧黄土台地中又有新发现(照片16-19),并由北京市文物研究所考古专家进行局部抢救性发掘,发掘出脊椎骨、肋骨、胫骨等人类骨骼(依次编为7号东胡林人),以及残存的贝壳碎片、碳粒等遺物(杨艳,2017)。剩余部分肋骨、股骨头等文物目前原址封存,有待时机成熟时进一步科学发掘研究。

2 遗址保护及措施建议

2.1保护现状

“东胡林人遗址”1985年被列为门头沟区文物保护单位,1995年被列为北京市第二批地下文物埋藏区,2005年被评为中国六大考古发现,2016年召开首届“东胡林人”论坛,成为中国科学院、北京大学、中国地质科学院等科研机构、高等院校重要教学科研基地。

除1966年发掘的文物下落不明之外,1995年出土的文物已由北京大学地质博物馆移交给首都博物馆;2001—2005年发掘的文物目前仍由赵朝洪教授等保存在北京大学文博学院;2016年新发现的部分文物由北京市文物研究所保管,部分仍原址封存保护。

现有遗址保护状况仍存在诸多不足:遗址保护级别与其重要性严重不相称;没有设立专门的保护和管理机构,主体单位及责任不明确,无稳定专项资金用于遗址的基本维护和管理;尚未划定保护区范围,遗址保护及开发缺乏明确的规划;已出土的文物归属有待规范管理;遗址目前仍处于完全开放的状态,遗址连同保存它的完整全新世黄土剖面正面临着毁灭消失的危险,存留文物赋存的黄土台地损毁严重。基于此,2017年3月,鲁安怀教授等10名全国政协委员向全国政协会议提交《关于提升北京“东胡林人”遗址保护级别的建议》;同年6月27日、2018年2月23日,北京市人民政府、国家文物局先后予以回复,明确表示将 “推进落实东胡林人考古研究、遗址保护、环境整治、博物馆建设等方面工作,并积极支持遗址申报全国重点文物保护单位”,相关工作有望逐步落实。

2.2 遗址保护的重要性和紧迫性

东胡林人生活在距今1万年左右的旧石器时代向新石器时代过度的时期,也是晚更新世—全新世全球环境及气候发生急剧转变的时期。该时期人类及其文化与环境背景的研究,长期以来一直是国际学术界十分关注的重要课题。“东胡林人遗址”的古人类遗骸、遗物、遗存相较于同时期其他遗址更为丰富、全面,对研究新石器时代早期人类的生活方式、埋葬习俗、生产方式以及涉及农业的起源、陶器的起源等,均提供了十分重要的实物资料,为了解“中国猿人”—“山顶洞人”—“东胡林人”—“现代人”的演化及其谱系、探讨北京乃至华北地区晚更新世以来的环境变迁及人地关系提供重要的科学依据。

此外,遗址所处的地层剖面,包含了晚更新世及早全新世的黄土堆积、全新世早期的沉积间断及埋藏古土壤;清水河道至遗址所在的保存相对完整的三级阶地地貌景观、遗址埋藏地及隔河相望的马兰黄土台地,均是重要的地质遗迹,具备非常高的地质研究价值(郝守刚等,2002)。

遗址自1966年发现至今,已经52年,自2001年国家专项考古发掘开始至今,已有17年,昔日发现或参与考古发掘、研究者,从青葱少年至古稀垂暮,部分甚至已经作古,但东胡林人遗址的保护、开发工作仍进展缓慢,其科学研究、社会教育、文化共享等功能价值未来得到充分体现,也未能给当地带来直接的经济效益。遗址的保护级别提升,综合性深化研究,成果推广宣传以及文化产业发展等各项工作亟待提上日程。

2.3 措施建议

(1)深化研究,切实保护。加强东胡林人遗址保护、研究工作,刻不容缓。一是着手遗址保护升级工作,东胡林人遗址目前仍是区级文物保护单位、市级地下文物埋藏区,应尽快推进落实文物保护级别提升工作;二是在原遗址保存区及周边区域尽快补充开展新一轮综合性研究工作;三是重点保护1966年至今多次文物发现及发掘区域,以及东侧仍有文物留存的黄土台地;四是扩大保护范围,应尽可能涵盖遗址周边人文、地质景观及遗址、遗迹。

(2)合理规划,明确定位。专家研究,行政决策。尽快编制由市级人民政府公布实施的遗址保护规划,分级、分类、分区保护;制定落实遺址保护实施方案;进一步明确东胡林村乃至周边区域未来产业发展及文化建设功能定位,并落实执行。

(3)管理提升,物尽其用。建议尽快成立具备独立法人资格的专门管理机构,专门负责东胡林人遗址保护、开发和建设、运营工作;划拨专项财政经费,持续稳定开展遗址保护及相关工作;建立北京新石器早期东胡林遗址博物馆及东胡林人遗址文化产业园,建设集文物保存、科研教学、科普教育、文化旅游等功能为一体的展览、展示基地。

(4)文化推广,公众参与。东胡林人遗址发现至今,历经半个多世纪,以村民无偿自发保护为主,遗址的研究和宣传,更多局限于专业研究领域。近年来,随着西山永定河文化带建设如火如荼地开展,该处遗址逐渐受到领导的重视和社会媒体的关注,但东胡林人遗址的保护离不开群众,东胡林人文化的推广更少不了公众的参与。

3 以遗址开发利用为核心的文化旅游发展探讨

3.1文化旅游发展现状

东胡林人遗址所在的东胡林村是北京市低收入村,劳动资源严重外流,人口老龄化严重,无稳定的集体经济来源。尽管守着丰富的遗址、遗迹以及自然生态资源,但文化旅游产业尚未起步。东胡林人遗址保护、村务日常运作及管理等资金全部来源于财政投资,市场资金投入的几乎为零,文化旅游产业发展推进缺少动力。

3.2 价值潜力分析

遗址所在的东胡林村,紧邻109国道和清水河。东窥大汉岭,南联清水尖,西眺斋堂城,北临莲花山(独山)。村域面积约10km2,生态林地面积12000多亩,山清水秀。村内还有元代军事遗址暨唐县期砂砾石夷平面地质遗迹鞑子寨、通州峪—石槽湖冰瀑景观及地质遗迹等资源。周边古村落、自然风景区资源丰富。

东胡林人遗址生态文化园区建设、以东胡林人遗址保护及开发为重要内容的“美丽乡村”规划建设等均已提上日程,文化旅游产业发展潜力无限。

3.3发展规划及核心引领

“看得见山,望得见水,记得住乡愁”,以东胡林人遗址为核心的美丽乡村建设以及与之相关的文化旅游产业发展,在创新发展的同时,也应突出核心引领作用。东胡林人遗址不仅仅是中国古人类文化发展史上的重要环节,其在研究北方农业文化发展、墓葬文化及族群习俗、气候变迁及生态环境等领域均具有无限潜力,出土的完整人类骨骸(包括直体葬、屈体葬)、贝壳项链等文物世所罕见。因此,东胡林人遗址在整个西山永定河文化,乃至华夏文明的璀璨长河中,都具有不可替代性,也是发展东胡林所在区域文化旅游产业不容置疑的灵魂与核心。东胡林人遗址的开发建设,不光要留得住东胡林村人的乡愁,更要留得住整个华夏民族的乡愁。

4 结语

“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”是十九大报告的一项重要内容,发展西山永定河文化带是北京市“十三五”规划文化建设的重要举措,东胡林人遗址是西山永定河文化的重要组成部分,加强遗址保护意义重大,迫在眉睫。

加强文化遗产保护是根本,坚定文化遗产传承是灵魂,深挖并发挥文化遗产价值是推动文化发展的动力及手段,发展文化旅游产业、促进区域经济发展是实现文化遗产价值的直接体现。“绿水青山”如何转变成“金山银山”,不能单单依靠生态环境的原始风貌取胜,而应找出这山、这水之文化精髓所在,而东胡林人遗址便是西山永定河流域的文化精髓之一,应保护好、传承好、利用好。

本文涉及的照片大量来源于郝守刚教授、赵朝洪教授及永定河博物馆,在此前的工作中也得到郝守刚教授、赵朝洪教授、卫奇教授等前辈专家的悉心指导,在此一并致谢。

参考文献

崔天兴,2005. 斋堂盆地全新世早期人类活动——以东胡林遗址为个案的分析[J]. 首届“地球科学与文化”学术研讨会暨地质学史专业委员会第17届学术年会论文集.

郭京宁,2005.自然环境与北京地区的新石器时代文化[J]. 首届“地球科学与文化”学术研讨会暨地质学史专业委员会第17届学术年会论文集.

李国强,2015. 中国北方旧石器时代晚期至新石器时代早期粟类植物的驯化起源研究[J]. 南方文物,(1): 91-108.

李建平,2017. “三个文化带”与北京文化中心建设的思考[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版),15(4): 15-21.

郝守刚,1988.“东胡林人”发现的经过[J]. 化石(3):18-19.

郝守刚,马学平,夏正楷,等,2002. 北京斋堂东胡林全新世早期遗址的黄土剖面[J]. 地质学报,(3): 420-430.

郝守刚,薛进庄,崔海亭,2008. 东胡林四号人墓葬中的果核[J]. 人类学学报,27(3): 249-255.

侯毅,2007. 从最近的考古发现看北方粟作农业的起源问题[J]. 北方文物,(2):16-19.

侯毅,2007. 从东胡林遗址发现看京晋冀地区农业文明的起源[J]. 首都师范大学学报(社会科学版),(1): 25-28.

夏正楷,张俊娜,刘静,等,2011. 10000a BP前后北京齋堂东胡林人的生态环境分析[J]. 科学通报,56(34): 2897-2905.

薛进庄,郝守刚,2010. 东胡林4号人牙齿形态特征观察[J]. 人类学学报,29(3): 253-263.

尤书英,2017. 永定河史话[M]. 北京:团结出版社.

杨艳,2017. 7号“东胡林人”发现始末[J]. 永定河,(4): 34-38.

赵朝洪,2006. 北京市门头沟区东胡林史前遗址[J]. 考古,(7): 3-8,97-98.

赵朝洪,郁金城,王涛,2003. 新石器时代北京人开始用火塘[N]. 中国矿业报,2003-06-10.

周国兴,尤玉柱,1972. 北京东胡林村的新石器时代墓葬[J]. 考古,(6):12-15.

张怡,朱剑,王涛,等,2012. 低温陶器的烧成温度测定及其初步应用[J]. 南方文物, (1):140-146.

赵明宇,2006. 北京发现九千年前屈体肢葬“东胡林人”[N]. 人民日报海外版(要闻·社会),2006-11-3(4).

赵志军,2014. 中国古代农业的形成过程-浮选出土植物遗存证据[J]. 第四纪研究,34(1): 73-84.

Hao Shougang, Ma Xueping, Yuan Sixun, et al, 2001. The Donghulin Woman from western Beijing: 14C age and an associated compound shell necklace[J]. Antiquity, 75: 517-522.

Yang Xiaoyan, Wan Zhiwei, Perry Linda, et al, 2012. Early millet use in northern China[J]. PNAS, 109 (10):3726-3730.