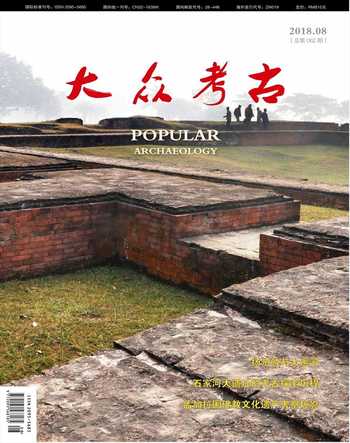

孟加拉国佛教文化遗产考察掠影

2018-09-10李意愿

李意愿

在中国古籍中,孟加拉国被称作鹏茄罗、朋加剌、榜葛剌等。“岁以耕植为业,故野无旷土,田畴极美。一岁凡三收榖,百物皆廉……气候常热”,“风俗最为淳厚,男女以细布缠头,穿长衫”,元代汪大渊在《岛夷志略》中寥寥数笔勾勒出一幅南亚异域的图象。东晋时,僧人法显到访过此地。唐代,玄奘西天取经应该也到过孟加拉。明代,朝廷在吉大港设立过官厂作为郑和船队的基地。

孟加拉国的文化遗产资源较为丰富,迄今最早的历史可追溯至大约数万年前的旧石器时代,印度教、佛教、伊斯兰教先后成为这一地区的主导宗教,并留下了大量各具特色的建筑遗迹和实物遗存。其中作为南亚次大陆最后的佛教遗址群几乎占了孟加拉国文化遗产的半壁江山,这一区域的佛教文明不仅对本土而且对周边地区影响深远。

2014年,我们一行四人受单位派遣,正式踏上诗人泰戈尔笔下的这片“金色”土地,与孟加拉国联合发掘、研究和保护佛教遗产。巧合于人数、目的地甚至工作对象,我们戏称此次赴孟有如唐僧师徒四人西天取经。几个年头的工作下来,当我再次回看这些年陆陆续续参观过的一些遗址,不知不觉间似乎已经与玄奘法师有了一次穿越时空的对话。

摩诃斯坦戈尔:孟加拉国的早期城市和佛教中心

“奔那伐彈那国周四前余里,国大都城周三十余里。居人殷盛,池馆花林往往相见……气序调畅,风俗好学。伽蓝二十余所,僧徒三千余人,大小二乘,兼功综习。天祠百所,异道杂居,露形尼乾,寔繁其党。”

——《大唐西域记》卷十之十七国

摩诃斯坦戈尔(Mahasthangarh)遗址位于孟加拉国西北部的拉杰沙希(Rajshahi)市博格拉(Bogra)县,坐落在巴林德(Barind)高地的东部边缘以及现今恒河和布拉马普特拉河(上游即为中国雅鲁藏布江)的冲积平原之上。布拉马普特拉河支流卡罗托亚河(Karotoya)在遗址东侧流过,这是孟加拉国古代文献中的一条圣河,虽然现今这条河流已经萎缩成为一条溪状河流,但历史上在它的重要水源提斯塔河(Tista)改道之前,却是一条水量恢宏的大河。研究表明,提斯塔—卡罗托亚河及高阶地的地貌环境与摩诃斯坦戈尔遗址的城市兴起有着密切的关系。这里既有洪水不易到达的高地,又有农业生产所需的肥沃土壤和便利的水运交通。

今天遗址所在处已经成为寂寂无闻的小村落,没有特殊的行政或政治功能,但谁曾想到这里曾经是古代印度孔雀王朝(公元前324—前185年)、巽伽王朝(公元前183—前73年)、笈多王朝(320—540年)、波罗王朝(750—1166年)和犀那王朝(1100—1223)的重要中心?!玄奘在公元7世纪的《大唐西域记》中第一次提到这里,据考证即奔那伐弹那国,这也让今人对昔日这座城市景观、气候、宗教的想象有了重要基础。

根据目前的考古发现,摩诃斯坦戈尔是孟加拉国最早出现城市的一个地区(位于纳尔辛迪地区布拉马普特拉河古河道附近的瓦里?巴特施沃遗址是近些年发掘并与之同时或略早的另一处早期城址),也是南亚最早进行考古发掘的地区之一,遗址的考古工作开展很早。1879年亚历山大?古宁汉(Sir Alexander Cunningham)调查发现,首次辨识出摩诃斯坦戈尔,并指出这里应为梵文史诗、铭文及其他历史文献中所载的著名古城庞德拉纳戈尔(Pundranagar)所在地。第一次正式的考古发掘在1928—1929年,由当时的印度调查局开展局部工作,这次发掘最重要的收获就是发现了迄今孟加拉国最早的书写档案,大约在公元前2—3世纪的印度婆罗米(Brahmi)文书,从而以实物印证了摩诃斯坦戈尔的历史地位。到1992年前,这里的考古工作时断时续地开展,虽然发现大量残存的建筑遗存和文物,但是少有科学资料发表,一直以来对于城址的地层、年代、布局等方面均不清楚。而出土的很多遗物散布和保存在巴基斯坦、印度、孟加拉和英国等世界各地的博物馆的文物库房中。从1993年由孟加拉和法国联合发掘开始,一直到1999年为止,取得了第一阶段的重要收获。此后,法国的考古工作也没有停止。除此之外,差不多同时,贾汉吉诺戈尔大学考古系苏菲教授在攻读博士期间也在这个地区作了很多调查工作,发表了相关专著。

城址的核心是一个由高大的防御城墙所构成的长方形古城,南北长1523米,东西宽1371米,环壕、古湖和河流环绕其周围。在以摩诃斯坦戈尔古城为中心的北、西、南三面直径约11公里的范围内,分布着132个凸起于现今地面的各种规模的馒头状土丘(mound)——在孟加拉国这往往就是寻找古代佛寺、佛塔以及印度寺庙等建筑遗存的重要线索——显示着这里曾经的繁荣、辉煌。根据孟加拉国考古学家的研究,遗址的分布有其规律性:多数遗址以古城为中心呈放射状分布,这些遗址有可能充当着军事、手工、艺术、贸易等各种功能;一部分遗址沿着卡罗托亚河两岸、古湖等呈线性分布,彼此相距在0.5—1.25公里左右;少数呈零星分布状态。不过,过去一百年来这里人口呈爆炸式增长,不少遗址因居住和生产的需要遭受了严重破坏。

在城内发现有不同时期的遗存,一般认为最早的大约在公元前3世纪,有可能早至公元前400年,孟法联合考古队的14C测年结果显示最早为公元前371年。也有学者认为在城市建立之前还有更早期的人类活动遗存,考古发现的少量更早期的陶片支持了这种观点。目前的发现显示遗址可延续至16世纪。历经2000多年沧桑岁月,城墙的基本形态没有大的变化,只是以古城为核心的城市格局发生了一些改变。

摩诃斯坦戈尔古城的最初兴起可能缘于贸易中心的需求,这个时期大约在公元前3世纪至公元2世纪,此时人类活动主要限于城墙内部,这个阶段是孔雀王朝建立并首次统治印度次大陆的时期,佛教、耆那教迅速发展,也正是约在公元前2世纪古代孟加拉作为幅员广大的阿育王帝国的一部分,受到佛教影响。

到公元3—6世纪的笈多王朝时期,在古城外西北部修建了不少佛寺。在城内外均发现了相当丰富的8—12世纪波罗王朝阶段文化遗存,是遗址的繁盛阶段,城内有宗教建筑。城外北部为当时大量佛寺和佛塔分布的宗教活动区,而南部可能为一般的居民区以及一些羁縻小股政治势力盘踞区。

到公元12世纪的犀那王朝以及其后的13—16世纪的早期穆斯林时期,摩诃斯坦戈尔遗址衰落并逐渐湮没于历史的尘埃之中。

孟法联合考古队发掘出土了属于不同时期的数量丰富的遗物。包括孟加拉国目前最早的“北部磨光黑陶”(Northern Black Polished Ware),还有具有孔雀王朝时期特点的陶塑、石珠、玻璃珠,以及板瓦、铜器、压印纹银币、铜币、黄金等。虽然没有更多的材料显示摩诃斯坦戈尔的政治和商业中心的地位,但是数以千计的钱币的发现从一个侧面印证了一些梵文文献中记叙的孟加拉与中国西藏、阿萨姆、缅甸等周边区域在公元1世纪时就存在商业贸易的事实。

2014年12月22日我们参观时已是一个冬季的傍晚时分,古城内部的发掘区域早已回填,隐约能够看到探方的痕迹和一些砖构建筑,地表现今已是绿草茵茵。古城没有封闭管理,在夕阳映照下,人们或行走于高耸的墙垛之上,或漫步于墙外的田间小道,还有一块区域已成为小孩们的足球场,不远处田地、菜地、池塘相间,若不是竖立在城门前的遗址说明牌,谁能想到此刻踩在我们脚下的土地、手上触摸着的砖块曾经那么辉煌,唯时间流逝,终究一切归于平静。

我们沿着墙脚前行,试图去感受和倾听消逝的声音。在一段即将垮塌的区域,墙体被重新清理了出来,露出了原本真实的色彩,原来古城的城墙至今仍旧每年进行着保护和维修,来自法国的保护团队将砌筑的每一块墙砖断面上按原始位置整齐地做了标示,这应该是拆除后重建的保护措施。看着这些刚刚揭露出来的墙体,真实而又亲切,突然让我原本有些茫然的心情,釋然了不少,一种历史的厚重感涌上心头。

城墙外部的遗址也有不少进行过考古发掘。邻近古城北城墙东北角150米处有一座高耸的格帷呾(Govinda)佛寺,正好位于卡拉托亚河的西岸。在孟加拉当地的语言中,Govinda原与毗湿奴(Visnu)有关,但是考古发掘中并没有找到相关物证。1960—1961年的考古发掘揭示出这个遗址经历了四个时期,最晚很可能建于15—16世纪的苏丹时期,而最早的堆积在6世纪的笈多王朝阶段,期间历经9—10世纪波罗王朝和12世纪犀那王朝的多次重修和改建。走近这个遗址,映入眼帘的是古香古色的高大、厚实的砖砌围墙,进入中心部位,整体是经过精心设计的金字塔式高耸建筑群,包括东、西两座寺庙建筑。根据发掘的情况可知,中心部位在大约8—9世纪的晚期营建阶段时,曾大幅度地在早期建筑基础上抬高地面。西侧寺庙的结构较为清楚,在西部有一个长9米、宽近3米的门道,主体建筑是由一系列纵横交错墙体构成的小房间,里面填实土壤,围绕着中心平台(其上原有建筑已不存)呈阶梯式排布,研究者认为它们不仅起着加固四周区域的作用,更利于中心高耸巨大建筑的安全性,其设计也可以增加整个建筑的可视性和可观性。东侧寺庙最早期建筑的中心部位为方形圣坛,四周环绕着走廊,晚期建筑结构破坏严重而不可考。从一些迹象来看,可能由于长期经受东侧卡拉托亚河的侵蚀,不得已对建筑结构进行了很大的改造。

在古城墙西南角外1.5公里有一座格库尔(Gokul)佛寺。1934—1936年,当时的印度调查局就在此开展了考古工作,发现时也是掩埋在一个高耸的土堆之中。考古发掘揭露出了一个体积非常大的单体寺庙建筑,长61米,宽34米,残高约13米。平面形状不完整,中心神殿建于顶部的八边形塔基上,外围有很多近十字形的转折结构。中心建筑的基座大体为四面大型墙体构成的方形实心台基,最引人注目的地方与格帷呾佛寺类似,也是有多达172个尺寸和形状各异的充填有紧实填土的小房间环绕四周,外围呈方形,中心呈环状分布,显然经过精心设计。这样的建筑方式一般被解释为要建造一个坚实稳固的地基。佛寺西面的砖构建筑更长,从部分宽台阶的遗迹来看,这里应该是整个佛寺的入口。遗址最早约建于6—7世纪,到犀那王朝时期,顶部中心部位原来建在八角形基座上的神殿被一座带有门廊的方形神祠所取代,后来这座建筑也被填实,地面高度又被重新抬升。在神祠的一间小室里考古人员发现了一具人骨遗存,在其下还发现一个砖砌的圆坑,里面出土了带有浅坑痕迹的石板、刻有浮雕卧牛图像的金箔等重要遗物。

位于古城外西北部约6公里的跋窣寺(Bhasu Bihar)在最初调查时被认为是7世纪时玄奘到过的跋始婆寺,文献记载这座佛寺里曾经生活着700多位僧侣,“城西二十余里,有跋始婆僧伽蓝,庭宇显敞,台阁崇高。僧徒七百余人,并学大乘教法,东印度境硕学名僧多在于此。其侧不远,有窣堵波,无忧王之所建也,昔者如来三月在此为诸天人说法之处”。跋窣佛寺群与前面两处较为特殊的佛寺建筑形式不同,更接近于孟加拉国常见的佛寺格局。1973—1974年的考古工作揭露出了两座长方形的佛寺和一座中心神殿建筑,三者呈东西向“品”字形分布。中间的一座寺院长、宽近50米,26间长宽分别为3.4、3.6米的长方形僧房环绕分布在四侧,中间为带有台阶的宽阔露天庭院,在庭院与僧房之间有环道相通,东面为柱厅带有门廊入口,南北两侧各有一间护房。北部的寺院与此结构布局相近,规模略大,有30间僧房。类似的寺院主要供学习、讲经的僧侣居住,见于孟加拉国多个地区的典型佛教建筑遗址中。中心佛教神殿位于南部,平面呈半十字形或凸字形,南北长38米,东西宽26米。北部为建筑入口,作为僧侣聚会、礼佛的前厅(mandapa,曼达波)在中部,两条环绕的行经道分布在高度不同的外围和中心。神殿外侧墙体装饰有浮雕陶塑、装饰砖以及各种精美的凹凸造型设计。在这里发掘出土了60多件珍贵的青铜造像,包括禅那佛(如来佛)、观音、度母等,还有多达250件陶印章等。

帕哈普尔:南亚次大陆最大的单体佛教寺院

2014年12月23日,我们转道前往西北方向约40公里外的帕哈普尔(Paharpur)遗址,它在拉杰沙希市的瑙冈(Naogaon)县境内。刚到孟加拉国不久,还在我对佛教遗址几乎一无所知的时候,孟方的同行就向我们重点介绍了这个遗址,因此参观帕哈普尔遗址成了我们此行的重点。我们怀着朝圣般的激动心情继续前行。

帕哈普尔遗址即古代历史中的索玛普拉寺(Somapura Mahavihar),是西藏文献中记载的最著名的五大佛寺之一,也是南亚次大陆最大的单体佛教寺院,1985年被列入了世界文化遗产名录。Paharpur的得名是因为当地曾将这座高耸在平原上的土丘称为Pahar(小山)。遗址早在19世纪初被发现,最初的调查工作仅能大致勾画出遗址的轮廓。正式的考古发掘始于1923年,由加尔各答大学和瓦伦德拉(Varendra)研究博物馆合作进行,此后工作持续多年。根据出土的印章,索玛普拉寺建于波罗王朝的第二任国王达玛帕拉(Dharmapala,781—821)时期,并持续兴盛发展至11世纪,这也是古孟加拉国佛教史上的黄金时代。

双脚刚迈入遗址区的大门,映入我们眼帘的便是不远处巨大的砖构建筑,酷似中国古代大型的皇陵封土堆,其鲜艳的砖红色、高耸入云的体量在宽阔低平庭院的映衬下形成巨大的反差,迅速给人视觉上以冲击和震撼。这是我第一次如此近距离地接触孟加拉国独特而经典的古代寺院建筑,不仅让我对即将在孟加拉国联合发掘的佛教遗址有了最直观的感受,事实证明也是我对这一时期佛寺认识最为重要的基础和起点。

寺院中心建筑为平面形状呈十字形的大型佛殿,大致为南北向,南北长约110米,东西宽约96米,残存高度达20多米。整个佛殿由外围三道有复杂转折但设计美观的护墙环绕,分别建造在不同的高度,自底部至顶部形成三级台阶,使得整体建筑结构呈金字塔式。

顶部是十字形建筑的核心和灵魂所在,由一个中心有密室的方形主殿(main sanctuary)和东、南、西、北四个方向的前殿(ante-chamber)及柱厅构成,这里面应是整个佛寺最为重要的供奉佛像所在处。在中心神殿和外护墙之间有上、下两级环形通道,僧侣可以围绕着神殿进行礼佛仪式,通过一些门廊同时也可以在前殿、主殿和轉经道之间自由出入。北部为十字形建筑的入口,考古发现一座向北凸出的长方形建筑,一条宽大的台阶将大门和顶部神殿连接起来,通过台阶可以逐级上升直至北前殿。由于上部建筑被破坏,佛殿的屋顶结构、中心神殿的样式已不可考,尽管有建筑学家据考古发掘和相关资料进行了一些想象性复原。十字形建筑因其精心设计的建筑样式、高大的墙体等给我们留下了深刻的印象,装饰在墙体外面的大量陶塑制品尤其令人惊叹,它们生动地展现了当时社会生活能够见到或想象到的人物、神灵、鸟兽、花朵、植物等世俗或神圣的物象。

中心佛殿的四周则是另外一个近方形的“四合院式”建筑,其墙体厚度近5米,南北、东西长达280多米,高出中心庭院地面3—4米。整个建筑四周均密布着规模相当的小房间,应为供僧侣居住的僧房。北侧有房45间,其余三面各有44间房,共177间;另外在东、南、西三侧的中部还有通过环道将三个小房间独立起来的部分,由此也将僧院每一侧的僧房分成了两半。在僧房向中心庭院的一面都开有一门,并通过环形走廊出入,在走廊的每一侧中部也有台阶上下中心院落。僧院的主门开在北侧正中,包括警卫房、前后柱厅,也发现有石台阶、石门槛等连接庭院内外。中心庭院里除了中央十字形神殿外,还在院落的东部发现了大量的其他建筑,包括防潮设施、迷你型中心神殿模型、厨房、食堂等。在佛寺的外面西南角发现有供僧人进行洗礼的建筑,并通过一条走道与僧院相通。

帕哈普尔遗址方形僧院与十字形中心神殿的组合构成了一种经典的佛教建筑模式,这在我们见到的孟加拉国佛教遗址中并不鲜见。据专家研究这种风格也深深地影响到了缅甸、爪哇和柬埔寨等国家和地区,据说婆罗浮屠佛塔就是模仿此寺建造。从公元8世纪到13世纪的近六百年间,佛教扩展到古代孟加拉全境,不少大型寺院修建起来,成为当时的教育与学术中心。今天的帕哈普尔遗址在沉寂数百年之后以一种新的形式重现于世人面前,在这个宗教氛围异常浓厚的国度展示着昔日佛教文化的兴盛。

在我们的参观中,有众多来自不同国度的游客,而且每年都有不少国家的专家在参与保护遗址工作,遗址公园的草地也吸引着很多游客在此聚会或休憩,还有一个小女孩身着鲜艳的民族服装在家人的陪伴下翩翩起舞。当夜幕降临,游客逐渐散去,夜宿于遗址旁管理处的我们却借机环行于中心神殿。同行中有人提议我们静立数分钟,于是,灯光熄灭,谈话声消失,一切笼罩在厚厚的雾纱中,唯有周围的蛙鸣声更加清晰。在这短短的几分钟里,心境瞬间沉静,我忽然觉得尽管这已不再是曾经辉煌的佛教学府,但是它这样存续下去的意义远不止于其本身的历史价值。

非常幸运的是,这次行程中我们恰巧碰上了孟加拉国考古局也是帕哈普尔遗址的负责人马布波(Mahbub UI Alam)教授正在离此不远的扎格达拉(Jagaddal)佛教寺院遗址进行发掘,这也是我第一次亲眼目睹佛教遗址发掘现场。扎格达拉寺院也是西藏文献中记载的著名佛寺之一,是主要修行金刚乘(Vajrayana)的寺院,大约修建于11世纪波罗王朝晚期。遗址开展考古工作很早,最先在20世纪80年代由印度调查局进行,1996年后则由孟加拉国考古局开始发掘,1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产备选名单。揭露的佛寺规模巨大,平面形状与常见的几何形不同,可能呈莲花状,长105米,宽85米,发掘出了部分僧房、门道、神殿等遗迹,出土了丰富的陶塑、装饰砖、佛像等遗物。而最让我们感到震撼和印象深刻的则是大量雕刻精美的石立柱、石柱础、石滴水嘴等建筑构件,这在孟加拉国已经发现的佛教遗址中均不多见,看到它们静静地躺在遗址的草地上,让人感慨万千。

麦那玛蒂:消失的德瓦帕瓦吒佛教都城

“三摩呾吒国周三千余里,滨近大海,地遂卑湿。国大都城周二十余里。稼穑滋植,花果繁茂……伽蓝三十余所,僧徒二千余人,并皆遵习上座部学。天祠百所,异道杂居,露形尼乾,其徒甚盛。”

——《大唐西域记》卷十之十七国

2015年6月中旬,此时孟加拉国雨季的湿闷和高温已经逐渐褪去,不时的阵雨带来些许凉爽的惬意。唯独蚊虫似乎偏爱我们这些来自异域的新鲜血液,肆无忌殚地围绕着我们,伺机停驻在每块裸露的肌肤上。这次前来的室内整理任务已经接近尾声,趁着在这逗留计划所剩不多的日子,我们决定前往久负盛名的科米拉县麦那玛蒂(Mainamati)佛教遗址群。联合考古队的孟方同行也特意为我们租好车子、定好住宿。7月9日从达卡市区南部的蒙希甘杰地区向北跨过达里斯瓦瑞(Dhaleshwari)河、再折向东越过梅克纳河,然后沿着达卡—吉大港高速公路一路东进,经过3个多小时到达了目的地。

检索孟加拉相关文献,古代孟加拉国疆域内曾存在着4个重要的王国:般达拉(Pundra)、文伽(Vanga)、三摩呾吒(Samatata)和诃利科罗(Harikela),分别自西北向东南分布。从公元4世纪直至13世纪时期,三摩呾吒一直是其中最为著名的古国之一。“三摩呾吒国之王族。婆罗门之种也。少好学,有风操。游诸印度求明哲。”玄奘法师游历此处时曾描述这里是一个低洼而潮湿的临海国度,在《大唐西域记》中亦对其风土人情有所记载。尽管数百年來已淡出世人视线,考古发掘出土的大量7—13世纪时期的碑铭、钱币、印章等再次让三摩呾吒国重见天日,其地望和分布范围也引起热烈讨论。考古学者多认为特里普拉(Tripura)东部山区和科米拉—诺阿卡利(Comilla-Noakhali)平原的跨梅克纳河地带是它的主要分布区域。

目前可获的资料表明三摩呾吒国共有前后相继的五个都城,最早建于公元6世纪初,最晚可至13世纪。不过,由于缺少更多详细的历史记载,这些都城的确切地理位置大多无法获知。德瓦帕瓦吒(Devaparvata)是三摩呾吒国的第三个古都,也是最著名的一个,字面上有“众神之城、众神之山”的含义,与它相关的铭文资料较为丰富,尽管并没有真正找到其行政宫殿等历史遗存,但其处于麦那玛蒂应是可以肯定的。自公元7世纪后半期克哈德(Khadga),经德瓦(Deva)王朝、旃陀罗(Chandra)王朝,400多年来这里一直是三摩呾吒国的政治、社会和宗教中心。德瓦王朝期间(750—800年)政治稳定、经济繁荣、文化复兴,是孟加拉东部地区社会发展的黄金时代。长期的发展和积累使得德瓦帕瓦吒城成为当时南亚次大陆地区最大的佛教中心之一。

麦那玛蒂—拉尔迈山脉地带是一片孤立的低矮丘陵区,呈南北狭长形,向南渐宽,南北延展约17.5公里,东西宽2—4公里。充足的雨水和适合的气候使得这里一度树木茂盛、植被葱郁、野生动物丰富,这里的北部、东部和西部都濒临河道,河流和高地的双重保护使得几个王朝的都城都选址在此。整个山脉地带散布有许多古代佛塔、寺院和殿堂,显示了公元9—13世纪时古代三摩呾吒地区佛教光辉灿烂的盛况。

麦那玛蒂佛教遗存的发现最早可追溯至1875年,当地在重建一条公路时工人偶然发现了一些佛教僧院建筑砖块堆积,但当时仅认为它可能是一个小型的城堡。其后,第二次世界大战期间,由于军队营地建设和附近村民的取砖行为,不少遗址遭受了毁灭性破坏。但庆幸的是,其中15个遗址仍得到了当时印度考古局的及时保护。1955—1957年间,调查发现了50多处遗址,80年代以来又陆续有新的发现。不过,一些遗址现今仍处于军事保护区范围内,考古工作无法开展。至今这一区域大约有10处佛教遗址进行了较系统的考古发掘。

担当我们此次向导的邵友博(Shohrab)壮实、敦厚而热情,是我们合作的孟方负责人苏菲教授特意为我们指派的人选,他也是我们合作团队中的孟方重要一员,毕业于贾汉吉诺戈尔大学考古系,现在科米拉大学考古系工作,因此他对这里的佛教寺院遗址的情况相当熟悉。在他的得力帮助下,在接下来的两天中我们对这里的主要佛教考古遗址完成了一次巡礼式的考察。

到达的当天下午,天色尚早,我们参观了离入住的孟加拉乡村发展学院宾馆很近的拉提卡特(Laticot)僧院。在一条泥泞道路旁边竖立的指示牌将我们引入到一个略显陈旧的围墙内,这是近年孟加拉国考古局新发掘的一个遗址,公开介绍的资料很少。僧院平面形状近方形,长47米,宽45米,北、南、西三面各整齐地排布着11间面积不大的僧房。北部为整个佛院的主要入口,在东部的中间位置建有一个长方形的曼达波厅堂,但其内部的建筑结构已难以分辨。这在我们目前接触到的所有佛教建筑中是面积较小、布局较简单的一处遗址。据推测遗址年代为公元8—10世纪,可能有两个建筑阶段。

第二天清晨,当浓雾还未完全散去,我们便出发前往伊塔库拉(Itakhola)佛寺。

这是一处典型的孟加拉国建筑结构的佛教遗址,发掘者推测大约建于公元7世纪。自1986年开始,遗址经历了5年的考古发掘。揭露出了一处大型神殿和一处僧院,两者独立分布在相邻的两个土丘上,南北相距约40米。考古发掘表明位于南部的神殿建筑群可能经历前后多个维修或扩建的阶段,目前揭露的主体建筑属于晚期阶段,早期的建筑多被叠压其下。神殿外围环绕着宽1米余的高大围墙,东西长79米,南北宽56米,形成了一个宽敞的庭院,神殿就位于庭院的中心。围墙外壁底部可见呈阶梯状的内收构造,院内和院外则通过在东墙中部的22级台阶联系起来,在台阶前面的庭院入门处还分布着三个形状各异的佛塔,象征着“佛、法、僧”三宝。

神殿平面呈长方形,东西长约40米,南北宽20多米,由东西两部分构成。西部神殿的底部为边长10余米的方形砖砌基座,其上东侧砌筑有佛龛、佛座,用于放置阿閦如来佛像;东部神殿的中轴线上是一条狭长的走廊,长约19米,宽约4米,通道两侧墙壁上分布着一些齐肩高度的小型拱形壁龛,可能用于放置照明器皿或小型佛像,通过这条通道可以从院内直达神殿主佛。后期在主殿南北两侧又改造形成了多个对称的小型房间,多数可能为佛龛,有的可能为管理人员的僧房。在庭院内部,后期紧挨着神殿也新建了一道内围墙,与中心佛殿之间形成了2米多宽的一个环形行经道。在神殿后面还有一个带围墙的十字形佛塔,共用神殿的部分西墙。此外,庭院的东南和东北角也残存两个方形佛塔,但被破坏严重。

伊塔库拉佛寺的僧院平面形状为方形,20间僧房环绕四周,房间里发现有砖砌的睡床。僧院中心为边长16米的方形院落,由1米宽的隔墙砌筑而成,但其地面高度低于周围僧房的居住面。在庭院和僧房之间是2.6米宽的环形走廊,西侧有台阶能够到达庭院里面。门道朝東,长17.6米,宽8.5米,建筑的叠压表明这里经过几次改造,现在可以辨认出在入口处的南北两侧有两间小型的保卫室,往内有一个面积较大的前厅与僧房相连。

接着,我们又驱车前往离此不远的儒班(Rupban)佛寺。它同样由一个十字形的神殿和一个僧院的两个相对独立的建筑群构成,但与伊塔库拉佛寺不同的是,这两个建筑呈直角分布且有共同的连接墙体,表明可能系整体规划修建。

这处遗址也是在20世纪80年代发掘,研究者认为可能存在重修、增建或改造几个阶段。中心神殿是在早期方形的基座上扩建而成的,在东、南、西、北四个方向均向外砌筑了两道宽大的砖墙,东部在砖墙内部另有两道宽度要窄一点的隔墙,这些墙体之间形成了通向中心神殿四方佛龛的廊道,也使得整个中心神殿平面形状呈十字形。发掘时在东部的佛龛里发现有石基座,其上放置的大型佛雕像现保存于当地的科米拉博物馆内。在十字形的中心神殿外围是同样为十字形曲折转角的围墙,从而形成环绕神殿的行经道。神殿的大门位于东部,门道宽1.5米,通过多个台阶逐级攀升,门内的南、北两端各有一座小型佛塔对称置于神殿前,神殿与佛塔之间通过方形的房间相连,这个房间可能为整个十字形中心神殿的曼达波礼佛厅。

僧院呈方形,边长约34米,与常见的这类建筑格局基本相同,僧房分布于庭院的四周,但略有不同的是,可以分为前、后两个庭院。前庭院有2米宽的环廊将僧房连接了起来,后庭院没有发现廊道,也不见与前院之间的通道,发掘者推测造成这种现象的原因很有可能与不同时期的扩建行为有关。僧院的门道开在北侧,发现有保卫室,还揭露出砖床、通风口、下水道等设施。不少墙壁有装饰精美的飞檐结构以及拱形壁龛。在儒班佛寺遗址中出土有佛像、金银币、陶塑、装饰砖等器物,发掘者推测年代大约在公元6—8世纪期间。

在此次考察的寺院遗址中,萨尔班(Salban)佛寺无疑最接近于帕哈普尔佛寺的建筑格局。

寺院平面为方形,每边长约168米,115间僧房环绕于庭院四周,房门朝向院内。北部中间位置向外凸出的建筑为宽20多米的整个寺院的门道,入口处发现有四间保卫室和两个过道。门厅内过道两侧有两个矮的砖台,可能曾用于放置雕像。在僧房门外为环形走廊,在每一边厢的中部均有台阶通到中心的砖铺广场。僧房内发现火塘、壁龛、装饰很好的砖台座,台座可能用于个人礼佛,壁龛用于置放圣物、灯盏和读写材料,发掘者推测火塘可能用于部分在此习佛学生的炊煮。此外僧房内发现的一些宽大的台阶表明这里的房间应为上楼层。

中心神殿位于寺院的中央,长50多米,研究显示经历过多个营建阶段。早期平面形状为十字形的建筑风格是其非常重要的特征,由于在麦那玛蒂地区可以看到由早至晚的演变过程,因此很可能这一区域的十字形造型特征对帕哈普尔佛寺、超戒寺(Vikramasila)等东印度的佛教建筑产生过深远影响,而且对其后缅甸、印度尼西亚和中国的佛教建筑的发展也有重要作用。行经道环绕神殿四周,与四翼的一些佛龛相连。晚期阶段神殿平面演变为长方形,在北部建有门道和前厅,前厅内保存有明显的柱础,在前厅的四周有大量的廊道和内室。在前厅后面,通过一条通道就可以到达塔堂(Chaitya),这里是神殿的中心区,在它的后面即为佛龛,主龛里可见有砖砌佛座,塔堂四周空间开阔,留下的12个柱础表明它应是由木柱支撑起来的厅室,这种建筑类型目前在孟加拉国的考古中仅发现于麦那玛蒂。在庭院内还有一些附属建筑,如食堂、长方形的小型神殿、十字形小型神殿和佛塔等。

在寺院外的西北角也发现一座中等规模的长方形神殿,但其殿内外发现的一系列台阶和大量圆柱形柱廊结构的建筑,显示出不同于麦那玛蒂地区其他佛教建筑的独特特征。遗址中也出土了大量7—12世纪的文化遗物,包括铜板铭刻、金银币、陶制封印,以及其它数量较多的石、铜、陶质塑像和陶塑品等。

麦那玛蒂地区以其丰富的佛教遗存证实了这里曾经作为佛都的高度文明程度。在麦那玛蒂略显简陋陈旧的博物馆里,大量的佛教、印度教造像虽被不经意地置放于展厅的一些角落,可是每一件都堪称精品,装饰着各种动物、植物、人物的陶牌饰具有强烈的地域特征,出土的日用陶器摆满展厅的一侧壁橱,对了解这一地区的考古学物质文化和相关研究是不可多得的实物资料。

毗诃罗普尔:佛教大师阿底峡尊者的故乡

“中天竺金刚座之东方,有国曰伽邦罗。国内大都,曰萨诃啰,有二十七亿户。城中王宫,平洁高广,有无量金幢宜饰,故名金幢宫,受用圆满可见一斑耳。”

——法尊法师(1902—1980)译《阿底峡尊者传》卷一

毗诃罗普尔(Vikrampura)在达卡市以南约30公里的蒙希甘杰地区,这里是帕德玛河、贾木纳河(上游为中国雅鲁藏布江)、梅克纳河等几条重要河流的交汇地带。尽管毗诃罗普尔这个词语在现在的地名词汇中已经消失,但在历史上它却是一个光辉的名字,孟加拉国出土的旃陀罗时期的碑铭中屡有提及,这里是旃陀罗王朝(900—1050)、跋摩王朝(1080—1150)和犀那王朝(1100—1223)的三朝古都。从相关文献的叙述中已然能感受到其金碧辉煌的气息:“有居户一亿,游园七百二十,欲地二万五千,多罗树五万六千株,围绕城邑,城有七重城墙,城中有桥三百六十架,金幢二万五千,王宫金顶凡有十三。”

毗诃罗普尔地区的重要性还在于这里是闻名于世的佛学尊者阿底峡(Atisha Dipankara)的诞生地。据史料记载,相当于宋太宗七年(982年),阿底峡诞生于古印度东部萨诃啰邦伽罗国王室。那措?崔臣杰瓦在对阿底峡的颂词中写道:“东方萨霍尔(zahor) 殊胜地, 坐落一座大城镇,名叫毗扎玛普热(即毗诃罗普尔),城中便是大王殿,宫殿辉煌宽又广,人称金色胜幢宫。”阿底峡年幼时前往印度那烂陀寺、超戒寺学习密法,后来又到苏门答腊、爪哇学习和弘传佛教。他学成后即到印度超戒寺担任主持,成为闻名全国的大学者。晚年接受古格王朝藏王的邀请,历尽艰险,步行越过喜马拉雅山到达西藏,复兴佛教,开创了噶当派。阿底峡尊者在西藏生活了十余年,1054年圆寂后,他的骨灰一直供奉在聂塘寺。1963年,孟加拉佛教复兴会会长维苏塔难陀长老在一次会议上,向周恩来总理请求将阿底峡尊者部分灵骨奉迎回国供奉,在两国共同努力下,阿底峡尊者的灵骨于1978年被迎请至达卡市的达玛拉吉卡寺供奉。如今在阿底峡大师出生地的蒙希甘杰县金刚瑜伽村(Vajrayogini)中国援建了纪念亭、纪念塔等建筑。由于距离我们工作的地点很近,我先后好几次参观了这里,几乎见证了其中一些建筑的建造过程。

尽管毗诃罗普尔早已见诸文献,但是一直以来笼罩在迷雾之中。直到2010年,孟加拉国考古学家在附近进行了考古调查,发现9处含有砖构建筑遗存的遗址点,并对其中一处地点进行了小面积发掘,揭露出了一处由众多僧舍组成的僧院建筑的一部分,这座佛教城市的神秘面纱才逐渐被揭开。

2014—2018年,湖南省文物考古研究所和孟加拉国阿哥拉萨毗诃罗普尔(Agrasha Vikrampur)基金会共同对这一区域的纳提什瓦(Nateshwar)遗址进行了五个年度的大面积持续性发掘。从厚达6米左右的文化堆积中揭示出了早、晚两个时期的佛教寺院遗存,年代跨度超过500年,第一次从考古实物材料上证明了毗诃罗普尔地区在公元8—12世纪那段消逝的辉煌佛教文明。发现的早期寺院的中心佛塔呈方形金字塔式,边长40多米,面积达1600多平方米,营建毗诃罗普尔地区的重要性还在于这里是闻名于世的佛学尊者阿底峡(Atisha Dipankara)的誕生地。据史料记载,相当于宋太宗七年(982年),阿底峡诞生于古印度东部萨诃啰邦伽罗国王室。那措?崔臣杰瓦在对阿底峡的颂词中写道:“东方萨霍尔(zahor) 殊胜地, 坐落一座大城镇,名叫毗扎玛普热(即毗诃罗普尔),城中便是大王殿,宫殿辉煌宽又广,人称金色胜幢宫。”阿底峡年幼时前往印度那烂陀寺、超戒寺学习密法,后来又到苏门答腊、爪哇学习和弘传佛教。他学成后即到印度超戒寺担任主持,成为闻名全国的大学者。晚年接受古格王朝藏王的邀请,历尽艰险,步行越过喜马拉雅山到达西藏,复兴佛教,开创了噶当派。阿底峡尊者在西藏生活了十余年,1054年圆寂后,他的骨灰一直供奉在聂塘寺。1963年,孟加拉佛教复兴会会长维苏塔难陀长老在一次会议上,向周恩来总理请求将阿底峡尊者部分灵骨奉迎回国供奉,在两国共同努力下,阿底峡尊者的灵骨于1978年被迎请至达卡市的达玛拉吉卡寺供奉。如今在阿底峡大师出生地的蒙希甘杰县金刚瑜伽村精良,很可能成为迄今孟加拉国及南亚地区最大的单体佛寺建筑,这无疑是一个全新的重大发现。第二期寺院阶段的十字形中心神殿建筑同样规模庞大,设计规划统一,体现了这一时期流行的佛教建筑模式。毗诃罗普尔地区的发掘正将这座业已被长久遗忘的孟加拉国前中世纪古城,逐渐地重新带到世人眼前。

由于发掘的时间较早等历史原因,帕哈普尔遗址、麦那玛蒂地区的佛教遗址群发掘获取的信息有不少限制,考古报告的出版也相当滞后。同样,由于保护观念方面存在的问题,在麦那玛蒂地区的佛教遗址群中几乎所有的砖构建筑真实本体均已被后期现代的维修完全覆盖,帕哈普尔遗址也存在不少同样的问题,这在事实上抹杀了历史的真实信息,让人无法获知、分析、验证它原来的真实面貌,我们在参观中深有体会。和我们合作的孟加拉国同行在很多场合下都直言不讳地谈及这些地区文物保护的错误理念,也常常引起我们的思考。事实上,以牺牲掉文物真实性进行的保护是没有多大价值的,也失去了其应有的历史意义。因此,中孟联合考古队在毗诃罗普尔古城纳提什瓦遗址的发掘一开始就被赋予了在孟加拉国首次全面、成功实施科学保护佛教遗址建筑的期盼,现在也正开始承载着中国大遗址保护理念、考古遗址公园建设在孟加拉国进行首次实践的期望。

(作者为湖南省文物考古研究所副研究员)