要素品牌拟人化对消费者购买意愿的影响、边界条件及中介机制

2018-09-06钟科,何云

钟 科,何 云

(1.海南大学 经济与管理学院, 海南 海口 570228;2.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

一、 引 言

在产品生产加工的价值链上,上游的核心技术部件供应商逐渐意识到品牌对其企业绩效的影响。通过实施要素品牌化战略,技术部件供应商能够提升与制造商谈判的话语权,改善彼此之间不对等的博弈地位。要素品牌是一种与终端成品品牌截然不同的品牌形式[1],相较于消费者可以直接消费和使用的成品品牌,要素品牌是指构成最终产品的元素、材料、成分或零部件生产供应商所代表的独立品牌[2]。常见的要素品牌如英特尔、利乐以及莱卡就是技术部件供应商成功实施品牌化战略的典型代表。

随着市场竞争的加剧,要素品牌供应商开始意识到要素品牌不仅在与成品制造商的博弈关系中发挥作用,而且还可以从“幕后”走向“台前”,通过在终端消费市场实施品牌化影响消费者进而加强成品制造商对要素品牌的需求黏度。例如,英特尔公司为电脑厂商提供补贴,使“Intel Inside”等要素品牌信息在成品品牌的产品和广告中同步曝光;又如轮胎企业米其林推出米其林旅行指南和餐厅评级等服务,与消费者建立独立于成品品牌的联系。在营销实践活动中,消费者与品牌的关系往往通过营销沟通进行连结并加强,两者的关系也与人际关系存在较大的相似之处[3],品牌与消费者的沟通方式深刻影响消费者的品牌感知和消费决策。拟人化营销沟通策略往往是一种能够让消费者快速积累品牌知识,建立消费者与品牌亲密关系的途径[4]。另一方面,要素产品往往隐匿在终端成品中,消费者对要素品牌的参数与技术信息理解难度较大,甚至会对要素品牌产生“陌生感”。那么要素品牌采用拟人化的营销沟通策略是否能够有效地提升消费者对要素品牌的态度评价?本文认为,通过拟人化方式将要素品牌知识传递给消费者,降低消费者对要素品牌的陌生感,可以使消费者与要素品牌产生亲近感,从而促使消费者对要素品牌形成积极的态度和评价。

进一步地,基于刻板印象内容模型[5],消费者对品牌的感知划分为能力型品牌感知和温情型品牌感知。刻板印象内容模型拓展到品牌感知研究领域的重要前提是消费者将品牌拟人化。因此本文基于刻板印象内容模型的品牌感知研究成果,细化地将要素品牌拟人化划分为能力型拟人和温情型拟人。终端成品往往是要素品牌传递品牌价值的载体,结合具体的营销情境,要素品牌采用不同的拟人化形象传递给消费者不同的价值诉求,这可能会与成品类型共同对消费者要素品牌购买意愿产生影响。那么要素品牌在何种情境下采用哪种拟人化策略更有效?基于品牌感知刻板印象内容模型和认知流畅性理论,本文将要素品牌拟人化划分为能力型和温情型,并引入终端成品的产品类型,进而探讨要素品牌拟人化引发消费者积极购买意愿的边界条件及其机制。*感谢中山大学管理学院朱力硕士在问卷设计、数据收集、初稿写作等过程中做出的重要贡献。

本文可能的创新点主要包括:(1)要素品牌化的过往研究侧重于要素厂商会对是否实施品牌化进行决策权衡[2,6],但对要素品牌化的具体手段研究较少。实施路径和结果的不确定使要素厂商对品牌化战略感到犹疑。本文将品牌拟人化引入要素品牌研究,获得有关“要素品牌化有效手段”的理论知识。这些新知识可以推动要素厂商依据消费者和产品特征选择品牌化的具体路径;(2)要素品牌化以往研究大多是从要素企业视角出发,探讨要素厂商开展品牌化行动时如何处理与成品厂商的关系[7],本文则是从消费者角度出发,指出要素厂商赢得消费者认可的一个关键点在于提高要素品牌与消费者之间的亲密感,对此心理机制的揭示有助于启发要素厂商开发更丰富的营销手段实施品牌化;(3)本文还进一步细化阐述了要素品牌拟人化内容应当考虑的边界条件。发现成品品牌的类别会影响消费者对要素品牌拟人化信息的加工,其拟人化方式应与成品属性匹配,这有助于提升消费者的认知流畅性并进而提高消费者的购买意愿。

二、 文献回顾

(一) 技术部件的要素品牌化

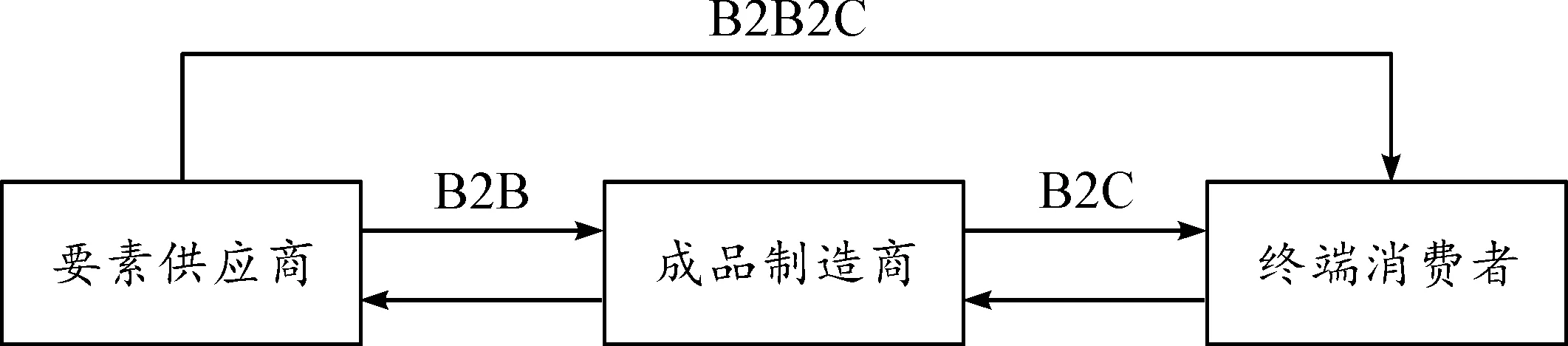

图1 要素品牌化路径模型

要素产品往往以原材料、成分以及技术部件等形式成为终端成品的构成部分,是一种很难被消费者直接感知的“隐形”产品,但其技术水平却对消费者的使用感知和质量感知有重要影响。基于要素供应商视角,要素品牌化是指构成成品的要素在成品品牌的基础上独立成为单独的品牌并出现在制造商和消费者的视野中[6-7]。例如,英特尔、莱卡、利乐等都是要素品牌化成功的代表。在产业价值链上,要素供应商向下游的制造商传递服务和价值,制造商整合要素供应商的服务和价值向终端消费者进行营销推广。然而,基于价值传递的行业路径,Luczak等(2007)将要素品牌实施品牌化的演变路径绘制成如图1所示的路径模型[8]:

一方面,在B2B环节,要素品牌化是要素供应商通过实施品牌化战略建立品牌资产,加强与制造商合作关系质量,建立合作的推式策略[9-10]。这种推式策略改善了要素供应商在和制造商关系博弈中的劣势地位[11]。另一方面,在B2B2C环节,要素品牌通过直接向终端消费者宣传要素品牌的功能利益与情感价值,培养和提升消费者对要素品牌的价值认同,促使消费者在成品购买时将要素品牌作为决策依据[9]。消费者对要素品牌的认可反过来促使制造商加强对要素品牌的需求,形成拉式策略。以往的研究也证实了消费者对要素品牌的积极态度对成品品牌产生正面溢出效应[11-12],而成品品牌的负面事件则会使消费者对要素品牌有更多的关注意愿[13]。然而鲜有研究从消费者视角出发,探究哪些因素会影响消费者对要素品牌的态度和评价。要素品牌在拉式策略中不再是与几个制造商进行博弈和合作,而需要面对终端消费者。选择怎样的沟通策略对要素品牌化至关重要。

基于信号传递理论(Signaling Theory),市场上产品的供给双方(即卖方与买方)对产品掌握的信息存在不对称现象[14],站在消费者角度,产品的质量、原材料等关键信息很难获取。当消费者无法判断产品的质量时,他们会通过产品以外的其他线索辅助消费决策。要素品牌承担着成品功能、质量等价值保证的角色。因此在消费者对成品进行质量判断时,要素品牌无疑是成品质量诊断的信号,这种信号通过消费者的感知能够有效地传递到终端成品上。因此基于成品制造商视角,要素供应商在消费者市场实施品牌化使得要素品牌成为消费者成品购买决策过程中非常重要的诊断线索和决策依据,它的存在不仅能显著地提升终端成品的产品独特性和差异化优势,同时也能够有效地提升消费者对成品的质量可观察性和感知质量[15]。

要素作为成品的构成部分,要素品牌化不仅为利益绑定在一起的成品创造了独特的消费卖点[16],同时也为自身品牌的资产建设与积累奠定了基础。基于要素品牌供应商视角,品牌联合的形式有助于要素品牌迅速获取品牌知名度,提升消费者的品牌关注度[17],积累消费者对要素品牌的良好印象、品牌态度和转化为对含有该要素品牌的成品的购买意愿以及相比其他不含该要素品牌的成品的溢价支付意愿[18]。虽然要素产品往往不是消费者直接消费使用的产品,而是消费者使用产品的构成零部件,但要素产品在成品中发挥着功能及价值传输的载体作用,消费者对要素品牌态度的积极评价表现在包含该要素成品的购买意愿上。因此本文将要素品牌购买意愿定义为消费者认可某要素品牌,进而愿意购买包含该要素品牌的成品的购买意愿。

(二) 品牌拟人化

1.拟人化与品牌拟人化。拟人化是指将人类的生命特征用于描绘非人类事物,使其被看作是有意识的、有感觉以及有信念的人[19]。在文学作品中,拟人化作为修辞手法可以帮助创作者生动而形象地展现非人事物[20]。拟人化在营销中有广泛运用,在产品外形或包装设计(如小熊饼干)、动画形象代言人(如威猛先生)以及社交媒体沟通(如碧浪微博账号自称“碧浪姐”和“碧浪君”)等方面都可见拟人化的案例。营销中的拟人化近年来也受到学者的关注,汪涛和谢志鹏(2014)将企业借用拟人化实施营销实践统称为拟人化营销,具体可以包含产品拟人化和品牌拟人化[21]。产品拟人化主要体现在产品外观设计及包装上,属于拟人化营销的外在显性特征;而品牌拟人化(Brand Anthropomorphism)是一种赋予品牌类似人的独特外表和个性的行为[22],这种方式可以赋予品牌拟人化的语言、情绪甚至思想意识[23],是更全面和更深层的拟人化营销。

品牌拟人化如何实现让消费者将品牌感知为人这个目标呢?已有研究表明,拥有与人类相似的外观或面部特征的物体更容易被拟人化[24],外观被认为是一种最直观的拟人化表现形式,是拟人化的重要构成要素。此外,与人类相似的“动作”(Movement)也被认为是拟人化感知的重要因素[25]。运动品牌乔丹正是利用一个正在扣篮的矫健身影引起消费者的拟人化感知,从而将人的运动感传递给品牌。除了外形,让品牌具有人类独有的语言能力也是一种重要的拟人化工具。因此许多品牌在网络社交媒体上采用拟人化的沟通方式与消费者开展互动对话。以往品牌拟人化研究也经常采用“让品牌说话”的方式来提高被试的拟人化感知[26]。研究发现,拟人化的沟通可以增进消费者对新产品的采用[27]。另外,具有思考能力也是人类的特征属性,品牌模仿人类的思考方式也容易引起人们的拟人化感知[28],往往折射出一个人行为倾向高度相关的信息,积极的思想意识可以形成积极的品牌态度[23]。本文中将品牌拟人化的表现形式定义为品牌沟通中采用拟人化语言。

2.基于刻板印象内容模型的品牌拟人化。消费者看待品牌有时候跟看待人很相似[3]。在社会心理学领域,关于人际感知的刻板印象内容模型(Stereotype Content Model,SCM)认为个体对群体的认知会存在“能力”与“温情”两个方面的固定倾向。其中“能力”认知主要表现在个体对社会群体的创造性、技能、聪明、自信等特性的评价;而“温情”认知主要表现在个体对社会群体的友善、热情、真诚、值得信赖等特性的评价[29]。后来,基于消费者感知品牌与人际感知关系类似的理论基础,Kervyn等(2012)将刻板印象内容模型运用于品牌感知研究,将消费者对品牌的感知划分为“感知能力”(Competent Perception)和“感知温情”(Warmth Perception)。其中,“感知能力”是指品牌拥有实现自身目标的能力;而“感知温情”是指品牌的目标对消费者和社会具有善意[30]。

通过品牌拟人化,品牌开始具有与人类相似的外观、语言、个性甚至思想意识,消费者会将品牌视作一个完整的人,并采用人际交往的认知方式对品牌形成感知[31]。基于刻板印象内容模型,消费者也会对品牌在“能力—温情”两个维度上形成印象。因此本文基于拟人化沟通的内容,将品牌拟人化分为能力型拟人和温情型拟人。能力型拟人指品牌通过拟人化方式展现自己具有突出的能力,并有效实现其功能承诺;温情型拟人指品牌通过拟人化方式展现出类似人热情、温暖、关怀消费者的温暖形象。在营销实践中可以看到这两种不同的品牌拟人化的例子。如清洁产品品牌“威猛先生”通过肌肉发达的类超人形象暗示其去污能力强大,而M&M巧克力豆则通过可爱活泼、热情欢乐的卡通人物进行温情型拟人化。

基于上述的拟人化类型的划分,本文以品牌拟人化作为切入点,探讨要素品牌在实施B2C品牌化营销实践过程中,通过展现不同的拟人化形象,引发消费者对品牌的不同感知,进而影响消费者对要素品牌的态度和评价。

三、 假设推演

(一) 要素品牌拟人化的主效应

与消费者直接接触的成品不同,要素产品往往是作为终端成品的某一部分而存在的,它们往往充当着成品价值保障的角色[12],例如CPU在电脑中承担着快速计算、保证电脑顺畅运行的重要任务;轮胎在汽车中承担着负重与速度、保障汽车安全驾驶的角色。然而消费者对要素生产领域往往并不熟悉,对要素品牌信息的关注较低[32],而要素品牌通常被视为消费者购买终端成品时降低感知风险的线索[33],因此在终端市场上消费者如何加工和理解要素品牌便显得尤为重要。以往很多围绕要素品牌与成品品牌联合的研究证实了消费者对要素品牌的态度评价会转移到成品品牌态度以及购买意愿上[34-35],实现消费者要素品牌态度的溢出效应。

另一方面,品牌拟人化对消费者品牌态度的积极影响也得到了广泛的证实。当处于复杂的决策环境时,拟人化能够降低消费者的感知风险,提升对拟人化产品的评价[36]。根据Epley等(2007)对拟人化机制的讨论,拟人化从两方面获得消费者的共鸣,从而带来态度评价的提升[19]:首先,拟人化能够帮助消费者将不了解的对象与人类进行对比,获得更高的感知流畅性,从而获得感知层面上的提升[23]。其次,当消费者面临复杂的情境时,他们会努力寻找那些容易理解的选项,拟人化能帮助消费者更好地理解品牌。

结合要素品牌拟人化情境,一方面,要素品牌通过拟人化提高了消费者对要素品牌信息加工的感知流畅性,降低了消费者对要素品牌及其产品属性的理解难度,对要素品牌本身积累了品牌知识,为消费者购买成品提供了决策依据并降低感知风险,引导消费者购买含有该要素品牌的终端成品;另一方面,要素品牌采用拟人化的沟通方式与消费者接触,更容易与消费者建立“消费者-品牌联结”[22],缩短消费者与品牌之间的情感距离,提升品牌信任感,增强消费者对品牌的喜爱程度[37],建立品牌信任,提升品牌态度评价。由于要素产品是终端成品的构成部分,它们属于一种“包含与被包含”的紧密关系,因此一旦消费者与要素品牌建立了良好的品牌关系,形成积极的品牌好感和信任,当购买成品时则自然因为“爱屋及乌”将对要素品牌的好感溢出到含有该要素品牌的终端成品上。基于以上推理,本文提出如下假设:

H1:相比非拟人化,要素品牌拟人化情境下消费者要素品牌购买意愿更高。

H1a:相比非拟人化,要素品牌能力型拟人化情境下消费者要素品牌购买意愿更高。

H1b:相比非拟人化,要素品牌温情型拟人化情境下消费者要素品牌购买意愿更高。

(二) 品牌亲密感的中介作用

消费者对拟人化品牌的感知将不再是冰冷无趣的符号文字,而是类似人际感知一样审视品牌。以往的研究发现,品牌的拟人化行为(语言、动作)能够有效地降低消费者与品牌之间的情感距离,减少消费者对品牌的抗拒心理,使得消费者与品牌之间建立起“伙伴关系”[38]。由于此时消费者与品牌之间的关系与人际关系类似,可以基于人际关系的社会心理学理论开展分析。

以往研究认为,品牌拟人化能够有效地唤起消费者积极的情绪状态,提升消费者对品牌的喜爱和好感[37];另一方面,当消费者将品牌看作是维持彼此良好关系的维护伙伴,而非纯粹以盈利为目的的销售者时,消费者抗拒心理减弱,心理不适感大大降低[4]。而品牌拟人化恰好是消费者对品牌非商业化感知的良好途径,有利于消费者与品牌建立信任关系。因此当要素品牌采用拟人化沟通方式与消费者进行互动宣传时,品牌的拟人化形象更容易唤起消费者积极的情绪,此时消费者与品牌之间的“伙伴感”增强,消费者对要素品牌的心理抗拒降低,品牌亲密感油然而生,这种积极的品牌情绪态度进而降低消费者对品牌的商业化感知,对品牌沟通内容的加工参与度更高,对品牌劝说的信服程度更高,因此更容易建立品牌信任关系,这种信任关系表现在消费行为决策上即消费者对要素品牌的购买意愿更高。基于以上推理,本文提出以下假设:

H2:品牌亲密感中介了要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿的影响。

(三) 要素品牌拟人化与成品类型对要素品牌购买意愿的交互效应

基于刻板印象内容模型,本文将要素品牌拟人化划分为能力型拟人和温情型拟人。能力型拟人指要素品牌与消费者接触时展现的是专业、技术功能强大的拟人化形象;而温情型拟人则指要素品牌与消费者接触时展现的是可爱、温暖宜人的拟人化形象。通过品牌拟人化,消费者可以迅速积累企业品牌的形象感知,而这种对品牌形象的感知往往会影响他们对品牌的态度和消费决策行为。一方面,消费者对企业品牌形象的感知是消费者产品评价及购买决策不可忽视的影响因素[39];另一方面,消费者对产品本身的感知价值也是影响其购买决策的不可忽视的驱动因素[40],消费者消费使用的终端成品是要素品牌传递品牌价值、实现差异化的载体,因此消费者对要素品牌购买意愿的消费决策同时也将受到消费者对成品价值诉求的影响。基于产品价值属性的差异,Hirschman和Holbrook(1982)把具有实用价值、能完成具体任务的产品定义为功能型产品,把在感官上能带来良好的享受,令人心情舒畅、精神愉悦的产品定义为享乐型产品[40]。Batra和Ahtola(1991)认为功能性产品的特点是有用性和实用性等功能突出,而享乐性产品的特点则是给消费者提供的优越感受体验的。功能性产品主要向消费者传递产品的基本功能和价值,享乐性产品向消费者提供大量的体验、乐趣和刺激等感受[41]。基于此,本文将成品类型定义为包含某要素产品的终端产品的产品类型划分为功能型和享乐型。

当消费者面临不同类型产品进行购买决策时,品牌感知是产品感知价值诊断的重要线索。Michael等(2008)发现相比感知温情较高的原产国刻板印象的国家,感知能力较高的原产国刻板印象国家情境下消费者对功能型产品评价更好;相比感知能力较高的原产国刻板印象的国家,感知温情较高的原产国刻板印象国家情境下消费者对享乐型产品评价更好[42]。与品牌来源国刻板印象类似,品牌拟人化通过不同的拟人形式展现出“感知能力”和“感知温情”两种风格迥异的拟人化形象,这两种不同的品牌感知形象为消费者面临不同的产品类型情境进行购买决策时提供了参考依据。作为终端成品价值体现的来源,要素品牌拟人化促使消费者对要素品牌形成的“感知能力”和“感知温情”能够有效地向终端成品进行背书。具体而言,当消费者购买功能型产品进行消费决策时,相比温情型拟人化,要素品牌采用能力型拟人化形象能够让消费者有效地感知产品的功能型价值,从而增强消费者对要素品牌的购买意愿;当消费者购买享乐型产品进行消费决策时,相比能力型拟人,要素品牌采用温情型拟人形象能够有效地让消费者感知产品的情感性价值,从而增强消费者对要素品牌的购买意愿。基于以上推理,本文提出如下假设:

H3:要素品牌拟人化与成品类型交互影响消费者成品购买意愿。

H3a:当成品是功能型时,相比温情型拟人,要素品牌能力型拟人化时消费者成品购买意愿更高。

H3b:当成品是享乐型时,相比能力型拟人,要素品牌温情型拟人化时消费者成品购买意愿更高。

(四) 感知流畅性对交互效应的中介作用

感知流畅性是指个体对信息加工难易程度的一种主观体验[43]。品牌拟人化是一种向消费者展现品牌信息的新颖方式,通过拟人化的展现形式能够有效地促进消费者对品牌的人际感知,降低对品牌信息的理解难度。以往关于品牌拟人化的研究也认为,拟人化能够有效地提升消费者复杂消费情境中的感知流畅性,降低感知风险。然而当消费者在进行消费决策时,除了关注品牌层面的感知信息,同时也会考察产品层面的产品属性信息。将品牌感知层面的信息和产品属性层面的信息融汇交织时,消费者是否能够有效地进行信息加工就直接影响消费者的态度评价。基于信息加工的语义处理的扩散激活理论认为,个体的记忆是由各种语义相似的概念构成的网络存储空间。在网络空间中,每一个概念以节点的形式存在,概念与概念之间的相似性越高,则节点与节点之间的联结强度越强。个体对信息加工时,信息中出现的概念在记忆网络一旦被激活,那么与这个概念语义相似的其他概念节点也将同时被激活,从而出现概念扩散激活现象[44]。因此在记忆网络中两个概念的语义相似程度越高,概念节点间的联结强度就越强,概念的激活就越容易扩散。根据这个理论,本文认为品牌拟人化的展现形式会激活消费者对品牌能力、温情两个维度的感知,而成品的产品类型激活了消费者对产品的功能性价值和情感性价值的诉求,从而使激活的语义更有利于消费者对信息进行处理和加工。

Labroo和Lee(2006)发现,当启动认知与目标认知二者在调节聚焦的目标(Regulatory Goal)上呈现一致时,消费者的态度评价更高。因为呈现的启动认知激活了个体目标认知中与之相似性较高的语义概念(比如产品属性、利益特征等)[45]。因此当所呈现的目标认知与启动认知能够相互匹配,保持概念一致时,信息加工流畅性更高,信息更容易被加工。由此本文推断当呈现在消费者面前的成品是功能型产品时,功能强大、质量稳定、实用价值强等相关语义概念和联想会被激活。紧接着,消费者就能利用已经激活的概念对要素品牌能力型拟人化信息进行快速地目标匹配和加工处理,语义加工流畅性高。类似地,当呈现在消费者面前的成品是享乐型产品时,愉悦、温暖、快乐等相关语义概念和联想会被激活。紧接着,消费者就能利用已经激活的概念对要素品牌温情型拟人化信息进行快速地目标匹配和加工处理,语义加工流畅性高。在上述过程中,目标信息与启动信息的匹配使消费者体验到较高的感知流畅性。相反,当呈现在消费者面前的功能型(或享乐型)产品激活消费者相关语义概念和联想后,这些概念与联想很难与温情型(或能力型)拟人化展现的信息进行匹配时,语义信息加工受阻,消费者感知流畅性降低。

InVEST生境质量模型结合土地利用和威胁因子的信息生成生境质量地图,通过考虑威胁因子的影响距离及其权重、生境对于威胁源的敏感性等因素,评价生境质量(Habitat Quality),以此揭示研究区土地利用变化带来的区域生境质量的变化趋势。模型计算过程中,首先要获取生境质量退化指数,该指数的评价由生境威胁因子的数目、影响距离以及生境类型对威胁因子的敏感性共同决定[19, 20],评价方法如下:

以往的信息加工研究表明,信息处理流畅性会正向影响个体对信息处理对象的评价。流畅的信息加工不仅便于个体对信息的理解,同时也会激发个体积极的情绪,这种由信息加工流畅带来的积极情绪会显著地提升个体对加工信息的评价和喜爱[46]。在营销研究领域,已有研究也证实营销刺激与刻板印象内容的匹配会提高感知流畅性,进而提升消费者的态度[47]。在本文中,当成品的产品类型与要素品牌拟人化类型的目标一致性和匹配度较高时,消费者对要素品牌拟人化信息加工的感知流畅性更高,由此引发的积极情绪使得消费者对要素品牌产生积极的品牌喜爱度。基于信号传递理论,要素产品在成品中发挥着重要的价值输出作用,要素品牌作为终端成品的构成部分,消费者对要素品牌的喜爱度会自然地传递到对成品的评价上。基于以上推理,本文提出如下假设:

H4:感知流畅性在要素品牌拟人化与成品类型对消费者要素品牌购买意愿的交互效应中发挥着中介作用。

三、 研究一:要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿的影响

(一) 前测

研究一的主要目的是验证要素品牌拟人化的主效应,在正式开展实验前,通过前测确定实验刺激材料的有效性。实验材料中要素品牌拟人化的操纵参考Aggarwal和McGill(2007)以及Hur等(2015)的做法[23,48],采用第一人称,以拟人的口气进行品牌沟通,从而实现消费者对品牌的拟人化感知。终端成品是要素品牌进行营销沟通的载体,前测将大学生经常使用和消费的运动鞋作为实验的成品产品,将运动鞋重要的构成部分鞋底作为要素产品,并采用虚拟品牌对要素品牌进行营销宣传。

按照自变量及控制对照组划分的三个处理水平,预实验将编写的三个版本的实验刺激材料随机分配到3个组,即能力型拟人组、温情型拟人组和非拟人组,通过对鞋底品牌的文字描述进行操纵。两个拟人组的品牌描述都以第一人称的拟人化沟通方式展开(如“您好,很高兴认识您,我叫Vergo。”),非拟人组则采用第三人称的描述方式展开(如“Vergo是一家鞋底生产商,主要生产运动鞋底。”)。能力型拟人组的描述主要强调其技术能力(如“我的身体由高粘度橡胶复合材质打造”),温情型拟人组的描述主要强调其对顾客的呵护(如“我用柔软的身体让您享受舒适的穿戴感受”)。

3组各招募20个大学生被试,每个被试将按照问卷引导语仔细阅读要素品牌拟人化的实验操纵材料,然后完成拟人化类型感知等测量。前测结果显示,实验操纵材料能够达到实验设计要求。正式实验中还将通过操纵检验对实验操纵的有效性进行确认,限于篇幅本文仅报告操纵检验的数据分析结果。

(二) 正式实验

1.样本选取和实验设计。实验样本选取在校大学生,采取随机抽样的方式在中国南方某高校开展整个实验流程及问卷收集过程。正式实验一共发放实验问卷120份,回收有效问卷112份,问卷有效率93.3%。其中,男生占53.6%,女生占46.4%。

图2 要素品牌拟人化对要素品牌购买意愿的主效应分析图

2.操纵检验。通过单样本T检验、方差分析发现:(1)被试对实验刺激材料中虚拟品牌的熟悉度显著小于均值4(M=2.36<4,p<0.0005),说明虚拟品牌操纵成功。(2)方差分析的结果显示能力型拟人组的拟人化程度显著高于非拟人控制组的拟人化程度(M能力型=4.574>M非拟人=3.377,p<0.001);温情型拟人组的拟人化程度显著高于非拟人控制组的拟人化程度(M温情型=4.578>M非拟人=3.377,p<0.001);温情型拟人组的拟人化程度与能力型拟人组的拟人化程度没有显著差异(M能力型=4.574,M温情型=4.578,p=0.984),说明自变量3个处理水平的实验操纵成功。(3)对不同拟人化类型情境下的品牌感知进行独立样本T检验,结果显示能力型拟人化组的品牌感知能力显著高于温情型拟人化组的品牌感知能力(M能力型=4.861>M温情型=4.298,p=0.001);温情型拟人化组的品牌感知温情显著高于能力型拟人组的品牌感知温情(M温情型=5.009>M能力型=4.500,p=0.038),说明不同类型的拟人化感知形象操纵成功。

3.假设检验。单因素方差分析结果如图2所示,要素品牌拟人化方式对要素品牌购买意愿的主效应显著(M能力型=4.44,M温情型=4.37,M非拟人=3.84,F(2,109)=3.337,p=0.039),采用Tukey检验进行两两比较表明,品牌购买意愿在能力型拟人组和温情型拟人组之间无显著差异(p=0.757),而非拟人组的品牌亲密度显著低于能力型拟人组(p=0.015)和温情型拟人组(p=0.031),H1,H1a和H1b得到支持。

检验品牌亲密感在要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿的影响关系中的中介作用。首先,将品牌亲密感四个测项(α=0.86)取均值作为度量指标。方差分析显示,与因变量购买意愿的均值差异类似,三个不同品牌拟人化组之间的品牌亲密感也具有显著差异(M能力型=3.85,M温情型=3.65,M非拟人=2.76,F(2,109)=12.691,p<0.0005),采用Tukey检验进行两两比较表明,品牌亲密度在能力型拟人组和温情型拟人组之间无显著差异(p=0.661),而非拟人组的品牌亲密度显著低于能力型拟人组(p<0.0005)和温情型拟人组(p=0.001)。其次,参考Hayes(2013)关于中介效应的Bootstrapping检验方法[50],样本量选择5000,在95%置信区间下,采用Model4进行分析。结果发现,品牌拟人化通过品牌亲密度对购买意愿的间接效应显著,置信区间为[0.2357,0.5978],结果不包含0;控制了中介变量品牌亲密感之后,自变量要素品牌拟人化对因变量品牌购买意愿的直接效应不显著,置信区间为[-0.3180,0.1716],结果包含0。由此说明,品牌亲密感中介了要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿的影响,H2得到支持。

(三) 讨论

研究一证明了要素品牌拟人化对要素品牌购买意愿存在显著影响,品牌亲密感中介了这一效应。具体来说,相比非拟人化,要素品牌拟人化(能力型或温情型)能够有效地拉近与消费者的心理距离,增加彼此之间的亲密感,进而提升消费者对要素品牌的购买意愿。

四、 研究二:要素品牌拟人化与成品类型对购买意愿的交互影响

(一) 前测

研究二的主要目的是验证要素品牌拟人化与成品类型对消费者要素品牌购买意愿的交互效应。前测操纵了拟人化类型的两个水平(能力型拟人vs.温情型拟人)和产品类型的两个水平(功能型vs.享乐型)。拟人化类型的操纵方式与研究一类似,为要素产品赋予虚拟的品牌名称(Hewlett);产品类型的操纵选取电动车(要素产品是电池)作为功能型成品,钻戒(要素产品是钻石)作为享乐型成品。产品展示材料呈现了黑白色彩的成品产品图片和要素在成品中的位置,材料中仅显示要素品牌名称(避免了成品品牌名称的干扰)。

基于要素品牌拟人化和成品类型的2×2被试间设计,每组实验情境选取20名被试,在问卷引导语的指示下,被试仔细阅读实验材料,然后根据实验材料完成要素品牌拟人化类型感知及成品类型感知等测量。结果显示,要素品牌不同类型的拟人化启动成功,被试对功能型和享乐型的认知启动成功,说明实验材料刺激效果是有效的,正式实验中还将通过操纵检验对实验操纵的有效性进行确认,限于篇幅本文仅报告操纵检验的数据分析结果。

(二) 正式实验

1.实验设计与样本选择。研究二正式实验采用2×2的两因素被试间实验设计,自变量为要素品牌拟人化类型(能力型拟人vs.温情型拟人)和成品类型(功能型vs.享乐型)。其中自变量要素品牌拟人化类型的操纵方法与研究一相同,因变量仍为要素品牌购买意愿,中介变量为感知流畅性,测量参考Janiszewski和Meyvis(2001)使用的三测项7点量表(测项包括“Hewlett品牌传达的信息是容易理解的”等)[43]。实验采取随机抽样的方式在中国南方某高校开展整个实验流程及问卷收集过程。正式实验一共发放问卷160份,回收有效问卷144份,问卷有效率90%。其中男生占49.3%,女生占50.7%。

2.操纵检验。通过对每组样本进行单样本T检验,数据结果显示:(1)四组样本对实验中拟人化启动的得分均值均显著高于4(p值均小于.05);(2)功能型产品实验情景中成品类型的操纵检验得分均值显著小于4(p值均小于.0005),享乐型实验情景中成品类型的操纵检验得分均值显著大于4(p值均小于0.0005);(3)能力型拟人化组的品牌能力感知显著高于温情型拟人化组(M能力型=4.704>M温情型=4.245,p=0.035);温情型拟人化组的品牌温情感知显著高于能力型拟人组(M温情型=5.218>M能力型=4.097,p<0.0005)。实验材料中拟人化和成品类型操纵成功。

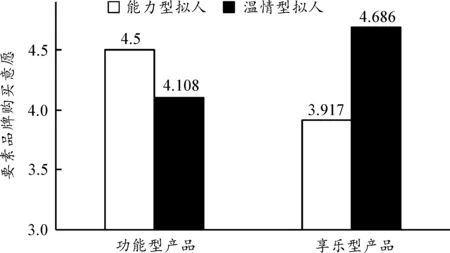

图3 要素品牌拟人与成品类型的交互效应图

3.假设检验。要素品牌拟人化与成品类型对要素品牌购买意愿的交互效应分析如图3所示,方差分析结果显示,要素品牌拟人化与成品类型对要素品牌购买意愿的交互效应显著(F(1,140)=9.187,p=0.003)。简单效应分析显示,当成品类型为功能型产品时,相比品牌温情型拟人,品牌能力型拟人下消费者要素品牌购买意愿更高(F(1,141)=4.64,p=0.033),支持了H3a;当成品类型为享乐型产品时,相比品牌能力型拟人,品牌温情型拟人下消费者要素品牌购买意愿更高(F(1,141)=4.47,p=0.036),支持了H3b。

检验感知流畅性对上述交互效应的中介作用。首先,将感知流畅性三个测项(α=0.81)取均值作为度量指标。方差分析显示,两个自变量对感知流畅性具有显著的交互效应(F(1,140)=9.187,p=0.012)。简单效应结果符合假设预期,当成品类型为功能型产品时,相比温情型拟人,要素品牌能力型拟人下消费者感知流畅性更高(M能力型=5.06>M温情型=4.61,F(1,141)=3.98,p=0.048);当成品类型为享乐型时,相比能力型拟人,温情型拟人下消费者感知流畅性更高(M能力型=4.49 研究二证明了要素品牌拟人化与成品类型对要素品牌购买意愿的交互影响,感知流畅性中介了上述交互作用。具体来说,当成品类型为功能型产品时,相比品牌温情型拟人,品牌能力型拟人下启动的消费者品牌能力感知与消费者对功能型产品的价值诉求(功能实用)的目标匹配一致,信息加工流畅性更高,使得消费者要素品牌购买意愿更高;当成品类型为享乐型产品时,相比品牌能力型拟人,品牌温情型拟人下启动的消费者品牌温情感知与消费者对享乐型产品的价值诉求(情感愉悦)的目标匹配一致,信息加工流畅性更高,使得消费者要素品牌购买意愿更高。 本文通过实证研究探讨了要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿的影响。进一步地,聚焦到不同产品类型的成品情境下,要素品牌拟人化和成品类型对消费者要素品牌购买意愿的交互效应。具体的研究结论主要包含以下几点: 首先,本文证实了要素品牌采用拟人化对消费者要素品牌购买意愿的提升影响,具体表现为:相比非拟人化,要素品牌在拟人化(能力型拟人或温情型拟人)情境下,消费者要素品牌购买意愿更高;能力型拟人与温情型拟人情境下消费者要素品牌购买意愿无显著差异。进一步地,证实了品牌亲密感在要素品牌拟人化对消费者要素品牌购买意愿影响关系中的中介作用。具体而言,相比非拟人化,要素品牌拟人化(能力型拟人或温情型拟人)有效增强了消费者对要素品牌的品牌亲密感,从而显著地提升了消费者要素品牌购买意愿。 其次,要素品牌拟人化与成品类型对消费者要素品牌购买意愿的交互效应显著。具体而言,当成品为功能型产品时,相比温情型拟人化,要素品牌采用能力型拟人消费者要素品牌购买意愿更高;当成品为享乐型产品时,相比能力型拟人化,要素品牌采用温情型拟人消费者要素品牌购买意愿更高。进一步地,感知流畅性在要素品牌拟人化与成品类型对消费者要素品牌购买意愿交互影响中发挥中介作用。 本文将品牌拟人化引入要素品牌研究,从消费者认知角度出发,解析要素品牌拟人化手段对消费者购买意愿的影响、中介机制和边界条件。本文的结论对要素品牌理论研究的启发表现在:揭示出品牌拟人化这类启发式信息线索能够通过增强亲密感和流畅性获得更好的沟通效果。按照传统的消费者信息加工理论,要素涉及产品内在的部件技术信息,向消费者传递信息时应当激发消费者高卷入度的系统式思维和精细化加工。但本文却发现,由于在大多数情形下,消费者对商业传播信息缺乏深入加工的动机,而消费者本身也缺乏加工技术参数信息的专业知识[13],因此通过恰当的启发式线索(如匹配产品类型的品牌拟人化)能够不通过具体的技术知识传播,改善消费者对技术的整体信赖。今后的要素品牌的理论研究可以基于本文揭示的这种认知机制拓展出更丰富的研究问题。此外,从商业实践角度,本文对要素品牌的营销管理具有以下启发: 首先,要素厂商实施品牌化需要找到对最终消费者展开有效沟通的策略,除了增强消费者对要素技术知识的理解,还可以采用拟人化等生动的营销手段建立起与消费者之间的连接。如前所述,与直接向消费者传递技术信息和功能保障价值的要素品牌化沟通策略相比较[12-13],拟人化的生动性更容易拉近与消费者之间的心理距离,引发消费者的积极情绪反应,并诱发出更高的互动倾向[37],从而建立起类人际关系,以强化消费者对要素品牌的信任感。同时拟人化更易于消费者的认知加工。百事柠檬味可乐将其核心原料——柠檬拟人化,并通过柠檬打斗的画面,不仅让消费者很容易就理解了它主张的“Pepsi with a Touch of Lemon”,而且提升了消费者对这个品牌的喜爱度,获得消费者的情感认同。相比于柠檬这种消费者熟悉的要素产品而言,许多技术性强的核心部件类的要素产品离普通消费者的认知更远,消费者知识缺乏,要素厂商在进行沟通时,就更应该改变以前的技术讲解范式,而应更多地在策略中应用拟人化。 其次,本文发现品牌亲密感是驱动消费者认可要素品牌的一种内在心理驱力。一般而言,要素对消费者成品使用的价值往往体现在其技术参数和指标表现上,但普通消费者却鲜有判别这些指标的知识[6],然而消费者可以通过要素品牌的沟通表现去建立对品牌的信赖和好感。因此要素厂商应以提升消费者对品牌的亲密感知为目标,开发或运用拟人化之外的、更丰富的营销沟通手段,提高品牌化绩效。而这一发现也能够从理论上解释一些成功的要素品牌化案例。如米其林轮胎除了推出拟人化的米其林先生形象之外,还开拓了米其林旅行指南和餐厅评级产品,这些针对最终消费者的产品线拓展,有助于米其林品牌增强与消费者的亲密关系。 最后,本文发现具体的拟人化方式选择应当基于成品的享乐或功能类型而定。Luczak等(2007)强调要素品牌化的拉式策略中要素厂商、成品厂商和消费者的关系是B2B2C形式的,即要素品牌不能脱离成品购买的决策情境开展品牌化行动[8]。基于成品类型实施品牌拟人化策略可以让消费者更顺畅地加工要素品牌信息,获得更高的购买意愿。具体而言,如果成品是功能驱动型的,如软件、设备等典型的工业品,则拟人化的方向则应强调其能力,以塑造要素品牌的能力型人格为核心。如Intel塑造的“英叔”从称呼到他在微博中对产品的讲解,都展现出了他值得信任的能力形象。而趋向于享乐型特征的产品,其要素品牌的拟人化方向则倾向于展示其温情的一面,这样与产品本身特征的一致性,更有利于消费者的信息加工。比如化妆品牌、香水品牌就可以通过对原材料的温情型拟人化表达出自己的差异化,以强化消费者对自己的独特性认知。 本文虽然对要素品牌拟人化进行了初步的理论探索,但不可避免地存在不足和局限,未来研究可对此进行加强和拓展。首先,本文研究二选择了电动车和钻戒作为功能型产品和享乐型产品的代表性产品,尽管成功操纵了功能型-享乐型分类,但这两种产品在其他属性上还有很多差异。未来研究可以考虑使用同一品类,启动被试对其功能或享乐属性的突显感知。还可以进一步思考其他成品分类的维度(如使用场合、身份象征等)是否会影响要素品牌拟人化的效果。其次,本文没有考虑个体差异因素对要素品牌拟人化效应的调节作用。未来研究可以考察技术敏感性不同的消费者是否会对要素品牌拟人化有不同的反应,或许拟人化策略只对技术敏感性较低的消费者才有影响。最后,未来研究还可以考虑其他能够增强品牌亲密感的营销手段(如感官营销)是否同样有助于要素厂商实施品牌化战略。(三) 讨论

五、 结论、启示与展望

(一) 结论

(二) 启示

(三) 研究局限与未来展望