梵净山上的文化痕迹

2018-09-06吴正光

图 文/吴正光

◎1.梵净山上的天然植被

梵净山位于黔东北的铜仁市江口县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县结合部,海拔2493米,是武陵山脉的主峰。

国务院于1978年将梵净山确定为国家级自然保护区;联合国教科文组织于1986年将梵净山接纳为“世界人与生物圈保护网络成员”(1.梵净山上的天然植被);2018年7月2日,在第42届世界遗产大会上,联合国教科文组织世界遗产委员会审议通过将梵净山列入《世界遗产名录》。

至此,我国拥有53处世界遗产,其中自然遗产13处。贵州成为我国世界自然遗产数量最多的省份。

千百年哺育一方生灵

梵净山区雨量充沛,土地肥沃,盛产林木(2.梵净山上的原始森林),仅木本植物即有100科,280属,831种,其中特有树种20种,中国珍稀濒危保护植物21种。

虽说梵净山是以自然遗产的身份进入世界遗产名录,但其文化遗产也很丰富,且与自然风光密不可分,相辅相成,相得益彰。

梵净山俗称“饭甑山”。武陵山区各族村民流行用木甑子做饭,“饭甑子”成了生存的代名词,就像现在所说的“米袋子”。村民称“梵净山”为“饭甑山”,不仅因为金顶酷似一个饭甑子(3.形似甑子的梵净山金顶),更隐喻千百年来“饭甑山”哺育了一方生灵。

官方人士、佛家弟子、历史文献,均不称“饭甑山”而称“梵净山”,这与佛教僧人和善男信女在此大修佛教庙宇、从事宗教活动有关。

建筑多次被毁重建

梵净山,我去过,主要任务是调查古代建筑和摩崖石刻,以便确定其文物保护单位级别。

上山之前,查过资料。据道光《松桃厅志·古迹志》记载,明代,梵净山已为佛教名山,其后逐步建成“四大皇庵”、“四十八脚庵”。

金顶附近,寺庙众多。明万历十七年(1589年)被毁,四十六年(1618年)重建。清咸丰同治年间(1851~1874年)又毁,光绪年间(1875~1908年)再建。依山就势建有释迦殿、弥勒殿、承恩寺、镇国寺、老金顶、通明殿、九皇殿、观音殿、报恩寺、钟灵寺等30余栋。现存释迦殿、弥勒殿、天桥及明清众多碑刻。

1982年,贵州省人民政府以“梵净山金顶古庙”为名,将其公布为省级文物保护单位。

我花两天时间,徒步登上梵净山金顶;又花两天时间,调查金顶上下的碑刻。

金顶上的释迦殿、弥勒殿始建于明代。两座殿宇,近在咫尺,但中间隔着万丈深峡。传说释迦与弥勒为争金顶,闹得不可开交,玉皇大帝用金刀将金顶劈开,让其各管一半。

立于明万历四十年(1618)的《梵净山重建金顶序》碑记载:“旧说者以弥勒、释迦二祖分管世界,用金刀劈破红云顶,于是一山分为二山。”释迦殿、弥勒殿,地势太高,山风太大,覆盖铁瓦。诚如《禁盗铁瓦》摩崖石刻所言:“不可瓦,治以铁”。金刀峡,深万丈,一桥飞架,是为天桥(4.梵净山天桥),建筑年代与两座殿宇同。其后多次维修,摩崖石刻可考。

金顶之下的承恩寺,俗称“上茶殿”;镇国寺,俗称“下茶殿”,前者正殿三间,辅以配殿,山门尚存,门额楷书阴刻“敕赐承恩寺”。后者除正殿、配殿外,还有僧寮、厨房。

◎2.梵净山上的原始森林

◎3.形似甑子的梵净山金顶 乔啟明 摄

◎4.梵净山天桥

摩崖石刻记录修路建庙募捐功德

金顶上下,明清建筑虽多不存,但摩崖石刻却相当完整且内容丰富。择其要者,收录如下:

《修路建庙》摩崖石刻,记都察院、都清道、抚苗道,根据“印江上街里老杨再运具诉”,批示印江县派人踏看,确认梵净山“委系古迹名山”,由印江县知县“给领火牌告示帖,又重招善人开砍路道,通行朝觐,起竖庵殿”事,刻于明万历元年(1573年)。

《募捐修路》摩崖石刻,记“化主杨洪德”,从镇远等处募捐修建道路事,刻于明万历十六年(1588年)。

《梵净山重建金顶序》碑(5.《梵净山重建金顶序》碑),额题“敕赐”二字。碑文楷书阴刻,记梵净山的自然风光、庙宇沿革、重建金顶事。内中有句:“既自播乱之后,传闻四方,往来朝觐人稀,非复旧盛……以故天哀名山之颓,而赐以钦命僧妙玄重建金顶正殿。”万历皇帝在平定“播州之乱”后,因对梵净名山衰败深表关切,特降旨重建金顶正殿。碑立于明万历四十六年(1618年),为省级文物保护单位。

《天桥功德碑记》摩崖石刻,记“思南府印江属地化稿坪深溪凹众姓等”捐资修建天桥事,刻于清康熙五十二年(1713年)。

◎5.《梵净山重建金顶序》碑

《功德意善》碑,记“领袖邓维梓、张国忠、杨正祖、廖伦、戴兴预等首人”及“思南府礼部员外安修德”等捐资修建观音殿,刻于清雍正六年(1728年)。

《禁砍山林》碑记录梵净山环境保护

特别重要的是,金顶附近还有两块《禁砍山林》碑。

其中立于清道光十二年(1832年)、据贵州布政使司按察使李文耕颁发之文告镌刻者称:“铜仁府属之梵净山,层峦耸翠,林木翳荟,为大小两江发源,思铜数郡保障。其四至附近山场树木,自应永远培护,不容擅自伤毁。前于道光三年,因寺僧入招奸徒梅万源等,在彼砍伐山林,开窑烧(炭),从中渔利,据府属贡生万凌雯等呈控到司,当经前司饬府提讯究办,并出示严禁在案。今复据府属生员腾行仁等具控楚民郑大亨等,贿串寺僧普禅等,将山场售卖,砍木烧炭等情到司,实属藐玩。除饬铜仁府查拿讯究详报外,合行再出示严禁……嗣后该处山场及附近四 树烧炭……尚敢故违,许该地方乡保人等,立即指名赴府呈请拿究。如敢互相容隐,于中分肥,别经发觉,或被查出,定行一并照知情盗卖官民山场治罪,决不宽贷!”

《茶店碑》记载梵净山自然形胜、文物古迹和佛事活动

《茶店碑》,位于寺前,高1.77米,宽0.98米,碑文楷书阴刻,27行,满行55字,共计1400余字。记隆参和尚协助官府平定扰乱梵净山之“马鞍山贼首刘满”后,“重新募化,依旧修造,创修镇国、水源、明珠等寺,复修回香坪、明镜山各庵,新开老金顶,重修新金顶、九皇洞各殿”。张鸿翮撰文并书丹,立于光绪二十二年(1896)。

此碑对梵净山的自然形胜、文物古迹和佛事活动记载甚详:“我黔省之有梵净山者,为五属毗连之区,实群峰发脉之处。崔嵬不减五岳,灵异足播千秋。仰观有象,如登天之三十三;俯看无涯,但数溪之九十九。以彼天桥荡荡,金顶巍巍,白云入怀,青霭可掬。偶然霁出岚收,初开混沌,不觉烟消云散,别有地天。夫似山形宽阔,莫可量度,第其大略,可得而言焉。若乃周围七百,穿心三八,螺髻排列,羊肠九回。遥望崖壑千寻,层峦耸翠;低见药苗万簇,叠嶂垂青。则有石名太子,山号凤凰,顶开天门,峡破金刀。九龙池、万卷书,人迹罕至;懒板凳、回香坪,猿声时闻;三角庄前,一派祥光拥护;九皇洞外,几重瑞气回环。此皆黔中名胜,无非宇宙大观。时在明季万历年间,李皇后修行于此,肉身成圣,白日飞升。因之创修庙宇,满塑佛像。建立四大脚庵,凿开五方道路。敕赐镇山印,号为古茶殿,而梵净山之名传焉。数百年进香男妇,时往时来,若城市然。”

◎6.铜仁东山古建筑群一角

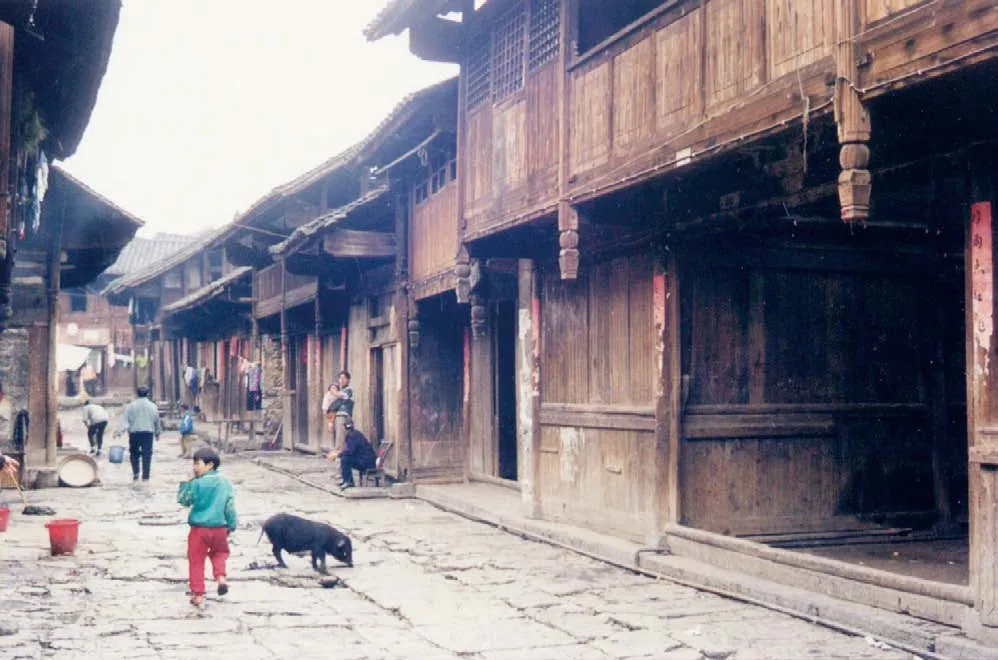

◎7.寨英古镇一角

碑中所谓“五属”,指的是当时贵州省所属的铜仁府、思南府、石阡府、镇远府、思州府。思州,即今岑巩。

古道商道 梵净山与外界的通道

梵净山为黔东北地区提供了丰富的资源,人们凭借发源于梵净山的大江、小江,将土特产运到铜仁,再由大小两江汇合后形成的锦江运往外地,甚至辗转运至京城,铜仁因而成为武陵山区的一颗明珠,“铜仁东山古建筑群”,今为全国重点文物保护单位(6.铜仁东山古建筑群一角)。

梵净山麓许多古道,与商业活动有关,反映宗教活动与物资交流的密切关系。保存较好的有两条,即“梵净山古道”和“梵净山商道”。

梵净山商道位于梵净山东麓,建于明清时代,由寨英镇上的“八大商号”出资修建,全长70多公里。主要运送川盐、蓝靛、兽皮等,经乌罗、天马寺、高洞至寨英,由此上船运往铜仁。

寨英古镇始建于明初,昌盛于清末。内有东门街、南门街、北门街、中街、巷子口、何家坝巷子等街道。外地客商主要来自湖南、江西,今有湖广会馆、江西会馆作证。作为历史陈迹,修建于明清时期的“寨英古建筑群”,于2006年被公布为全国重点文物保护单位(7.寨英古镇一角)。