社会资本对性别隔离的影响

2018-09-06张霞茹雪

张霞 茹雪

一、引言

随着历史的推进,性别不平等已然成为除了阶级不平等、种族不平等之外的第三大社会不平等问题,备受人们关注。在家庭领域,受传统文化、制度的影响,形成了家庭内部的性别分工;在教育层面,社会的性别刻板印象使得父母认为女孩的教育投资效率低于男孩,在资源约束下减少对女孩的教育投入;在就业层面,性别不平等主要体现在性别隔离、两性收入差距以及性别歧视三个方面。性别不平等作为一种社会产物,不仅严重阻碍女性自身的发展,也会引发其他社会问题。例如,性别出生比失衡是性别不平等的产物之一。根据第五次人口普查数据推算,到2020年,中国处于婚龄的女性人数比男性少3000—4000万,意味着每5个男性将有一个找不到配偶。而上述性别比失衡仅仅是表象,从更深层次的意义上讲,“光棍困境”将带来一系列社会问题,如妇女买卖和交易婚姻现象加剧、出轨行为激增、离婚现象更普遍、性犯罪率上升,各种使家庭破碎和社会支离的因素大量增加。职业性别隔离现象是劳动力市场的性别不平等乃至其他领域两性失衡的根源所在,劳动力市场的性别不平等主要体现在性别收入差距、性别隔离和性别歧视三个方面。因为性别歧视难以直接衡量,性别收入差异和性别隔离是诸多经济学者关注的重点,并且随着研究的不断深入,逐渐发现:工资差异可以用行业分割、部门分割和职业分割来解释,性别隔离是造成性别收入差距的直接原因,也是最重要的决定因素①。

传统学者大多从地位结构观的视角来解释职业性别隔离问题,比较有代表性的有新古典经济学的“理性选择”理论和“统计性歧视”理论、社会心理学家的“社会化”理论、女权主义学者的“父权社会”观点、组织社会学家的“制度主义”理论等。而近些年来兴起了另一种研究职业性别隔离问题的视角——社会网络结构观,这对于劳动力市场中存在的性别隔离现象具有较强的解释力。本文采用2003—2015年间的省级层面数据,分析社会资本对性别隔离的影响作用以及其影响作用是否受体制、市场化等因素的影响。

二、文献综述

最早提及性别隔离一词的是爱德华·格罗斯(Gross,1968),意指在劳动力市场中劳动者因性别不同而被分配、集中到不同的职业类别,担任不同性质的工作②。后继学者多数延续上述概念,一致认为在劳动力市场上存在大量的性别隔离现象,主要表现为一些职业声望、技能要求和收入较高的职业往往会将女性排除在外,而绝大多数的女性劳动力集中在一些低收入、低声望的“女性化”职业里。我国关于社会资本与性别差异的研究始于21世纪初,相关文献并不丰富,可以按阶段梳理如下:

1.现象描述阶段

在前期研究中,学者主要对社会网络资本中存在的性别差异现象进行简单的描述。例如,桂勇、张广利(2003)以上海市失业群体为对象考察了两性在求职过程中采用的社会网络资本的差异,发现总体而言两性在求职过程中采用的关系网络没有明显的差异,但是在控制了婚姻状况之后,未婚的两性在求职过程中采用的关系网络存在明显的差异③;张敏(2008)认为社会资本逐渐成为影响地区经济发展的主要因素,但是却处于非均衡的状态,该状态在两性之间尤为严重,进而提出国家、社会和个人应该认识到社会资本的重要性,要采取相应的措施以增加社会资本存量,改变社会资本的不均衡状态④。

2.探究始因阶段

随后,学者开始对两性社会资本差异的成因、具体表现方式以及影响效应进行探讨。例如,童梅(2012)的相关研究表明,职业两性的社会网络具有同质化的倾向,即男女工作者都更多地倾向于与同性交朋友,而社会网络因素会影响职业性别隔离,使用强关系求职的女性更有可能步入女性职业,导致职业性别隔离;而使用弱关系求职的女性更容易进入非女性化职业,减弱职业性别隔离⑤;张文宏、刘琳(2013) 对2009年8大城市的调查数据进行分析,探讨社会网络对于两性职业流动的影响,认为社会网络因素可以有效地提高两性职业地位获得的可能性,并且对女性的影响效应大于男性,在这些社会网络因素中,网络规模、网络资源和关系强度均呈现出一定的差异⑥。

3.综合分析阶段

在近期研究中,部分学者开始关注社会变迁过程中的社会资本,考察市场化对社会资本的影响效应。例如,陈煜婷、张文宏(2015)采用2009年8大城市的调查数据进行分析,考察市场化背景下社会资本作用的变化以及其对性别收入差距的影响,有以下三个发现:第一,在市场化程度较高时,社会关系网络资源因子对个体收入的回报作用较小,而社会关系阶层因子对个体收入的回报作用较大;第二,在体制外部门,男性和女性的社会网络资源对收入的回报作用不存在差异,而在体制内部门,男性的社会网络资源对收入回报的作用小于女性;第三,无论是在体制外部门还是在体制内部门,男性的社会阶层网络资本对于收入的回报作用均高于女性。由此认为女性所拥有的源于社会网络资源的收入回报优势会被市场化推进过程所抵消,男性所拥有的源于社会阶层资源的回报作用优势会随着市场化推进的过程而有所提高,因此,两性之间的收入差距在市场化不断推进的背景下会进一步增加⑦。

本文试图解决以下三个方面的问题:第一,社会资本对性别隔离的影响效应;第二,社会资本对性别隔离的影响效应是否受体制因素的影响?第三,社会资本对性别隔离的影响效应是否随着市场化程度的不同而发生变化?本文之所以采取精英阶层作为研究性别隔离的群体,是因为精英阶层的性别隔离程度本身就代表了垂直隔离程度和女性内部的性别隔离程度,而研究不同行业不同部门之间的精英阶层性别比也将会涉及水平隔离的程度。

三、研究设计

1.数据来源

本文采用2003—2015年间的截面数据,以省份和时间进行划分,构建了省级层面的面板数据。本文被解释变量分为两个部分:上市公司高管性别比和市级以上官员性别比,原始数据分别来自于国泰安数据服务中心(CSMAR)的上市公司人物特征研究数据库和中国各省市地方领导资料研究数据库。解释变量即社会资本的原始数据数据来源于中国综合社会调查数据库(CGSS)。

2.变量定义

(1)被解释变量。本文采用精英阶层性别比作为精英阶层性别隔离程度的衡量指标,具体指代每个省份精英阶层中女性人数与男性人数的比率,每个省份上市公司高管中女性人数与男性人数的比率,每个省份市级以上官员中女性人数与男性人数的比率。比率越高,职业性别隔离的程度越低。

(2)解释变量。本文的解释变量为社会网络资本,表示一个地区人们拥有的人际关系等社会网络资本的数量和质量。本文采用春节拜年网的定位法作为测量社会网络资本的结构位置和资源规模的有效工具。参照边燕杰(2004)等对春节拜年网的社会网络资本的测度和特征处理方法⑧。

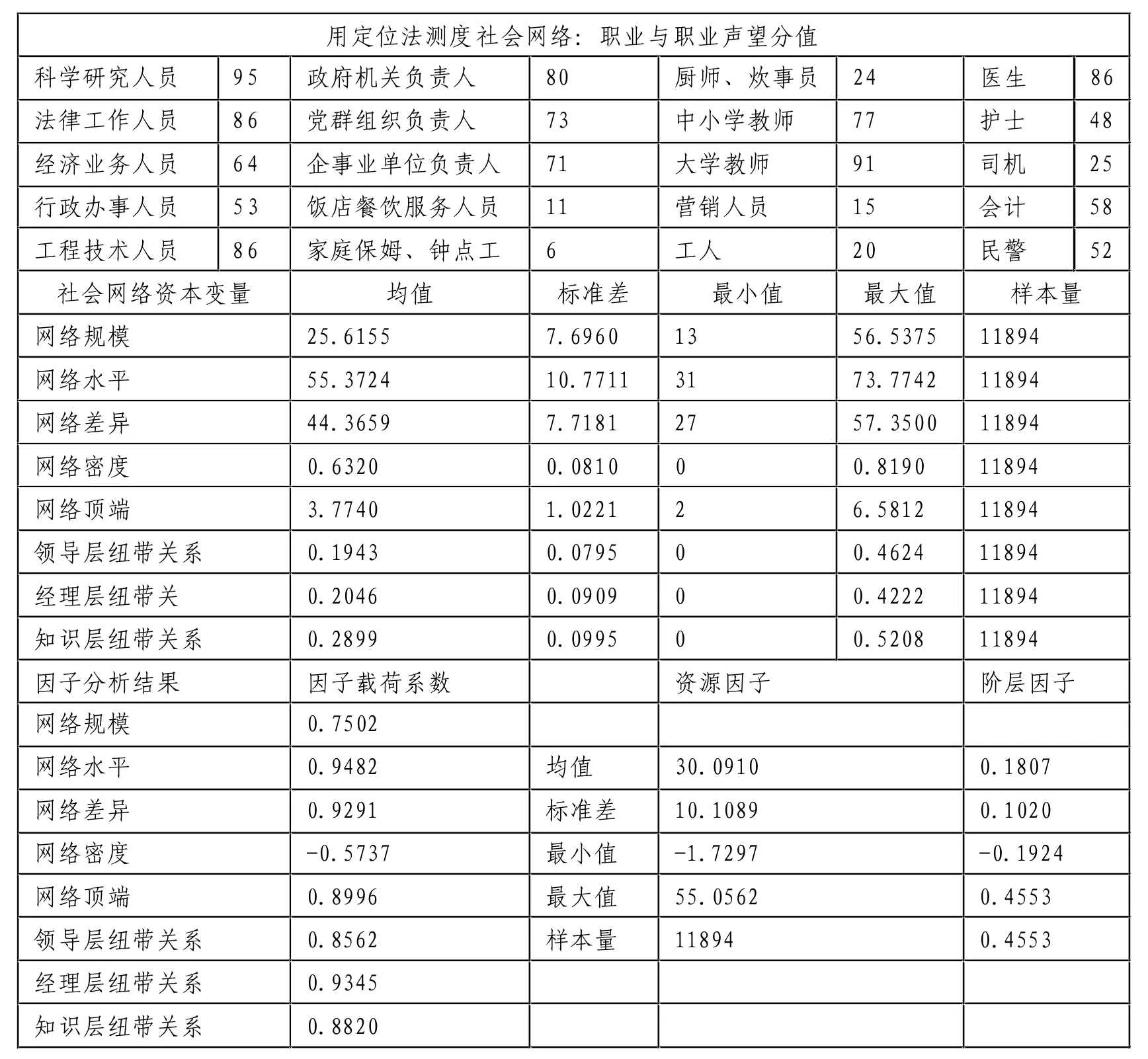

第一步,对社会资源总体特征提取因子值1进行分析,包括社会网络规模、社会网络水平、社会网络差异、社会网络密度、社会网络顶端。社会网络规模是指在春节期间人们互相拜年和交往的亲属、好朋友或者亲密朋友和一般朋友或者相识的总人数;社会网络水平是指被访者所交往的人群中拥有的职业声望的均值;社会网络差异是指被访者所交往人群中拥有不同职业的个数;社会网络密度是指被访者在春节期间拜年的人中亲属所占的比例;社会网络顶端是指被访者所交往的人中职业声望得分最高值。通过对网络规模、网络水平、网络差异、网络密度和网络顶端5个变量进行因子值为1的分析,提取资源因子代表社会网络资源纳入模型。

第二步,对被访者与不同阶层的纽带关系进行因子分析,包括与领导阶层纽带关系、与经理阶层纽带关系和与知识阶层纽带关系。与领导阶层的纽带关系是指受访者拜年交往的人当中与政府机关负责人、党群组织负责人是否有关系,有为1,没有则为0;与经理阶层的纽带关系是指被访者拜年交往的人中与企事业单位负责人是否有关系,有为1,没有则为0;与知识阶层的纽带关系指被访者拜年交往当中与科学研究人员、法律工作人员、工程技术人员、大学教师是否有关系,有为1,没有则为0。将被访者与领导层、经理层和知识层的纽带关系同样进行因子分析,并将提取的阶层网络因子纳入模型进行回归分析。具体见表1。

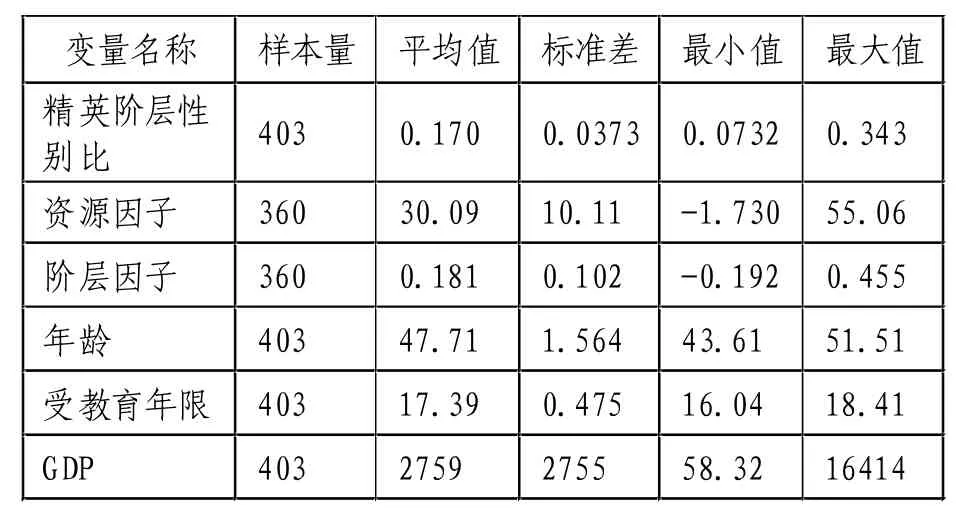

(3)控制变量。控制变量主要分为两类:第一类是物质资本,采用滞后一期的地区的GDP作为指代指标;第二类是人力资本,选取的是平均年龄和受教育年限。本文涉及的变量的定义及其设定如表2所示。

表1 社会网络资本变量说明

表2 变量的定义及其设定

3.理论分析与研究假设

(1)社会资本与性别隔离。概括来说,社会资本方面的性别差异主要体现在投资、涉取、动员和回报等四个方面。首先,社会资本投资上的性别差异主要有以下两个原因:第一,几千年的封建传统使中国重男轻女的思想根深蒂固,主流的社会结构和制度鼓励男性去建立广泛的、异质性的社会关系纽带,却要求女性应当文静、内秀;第二,家庭和雇主预计到两性之间的差别化回报,家庭往往把更多的资本投给男孩,雇主也倾向于给男性更多的机会和资源。其次,男女两性在社会资本涉取上存在差异,社会关系网络具有同质性,男性的交往圈主要由男性组成,女性的交往圈主要由女性构成,由于传统文化的影响,男性交流的信息通常与事业、工作、成就相关,女性聚会的话题通常与友情、家庭、亲情相关,造成了两性在社会资本拥有量的差异⑨。再次,两性在关系资本动员上具有偏好性,即女性倾向于使用强关系而男性倾向于使用弱关系,即使拥有同样的社会资本,两性在实际行动中所使用的社会资本的数量和种类也存在不同⑩。最后,两性在社会资本回报上存在性别差异,由于劳动力市场存在性别歧视现象或者女性没有最大限度地使用和动员最优的、最合适的社会资本,即使两性在社会资本拥有量和社会资本动员能力上不存在差异,他(她)们最终也会处于不同的职位,获得不同的收入水平。综上所述,相比于男性,女性的社会资本在投资和回报上存在劣势,并且在社会资本涉取上又多感情类而非工具类,在动员上偏好同性,因此,对于一个地区而言,该地区的人们在社会资本的投资、涉取、动员上的社会资本越多,那么该地区的性别隔离程度可能越强。故提出如下假设:

假设1:一个地区人均社会网络资源越多,该地区精英阶层性别隔离程度越强。

假设2:一个地区人均社会阶层资源越多,该地区精英阶层性别隔离程度越强。

(2)单位体制与性别隔离。单位性质是市场化程度的另一种呈现方式,在改革推进的过程中,国有部门的性质与非国有部门不同,后者更具有竞争性的运作环境,并且在不同单位类型中,性别隔离程度不同。Hughes等(2002) 利用Oaxaca分解法发现,男女性别工资差异的绝对值在自由化程度最高的合资企业最高,在国有部门最低⑪;蔡禾、吴小平(2002)指出单位性质越偏私有化,性别隔离的程度越高,女性的隔离程度在白领、体制外单位和沿海地区尤为严重⑫;而其他学者的一些研究也同样佐证了上述观点,故提出如下假设:

假设3:在不同体制内,社会资本对性别隔离的影响效应不同。

四、实证结果与分析

1.描述性统计

表3为主要变量描述性统计。从被解释变量即精英阶层性别比的均值为0.170可以看出,在各省精英阶层中,女性占总精英阶层人数的比例远远小于0.5,我国各省精英阶层性别隔离程度较为严重。在解释变量中,社会网络资源因子和社会网络阶层因子的标准差分别为10.11和0.102,分别接近其均值的1/3和5/9,说明个体之间资源因子和阶层因子差异较大,尤其是对于阶层因子而言。从年龄、受教育年限的均值中可以看出,处于精英阶层中的人的年龄偏大,并且绝大多数拥有高学历,符合常识。

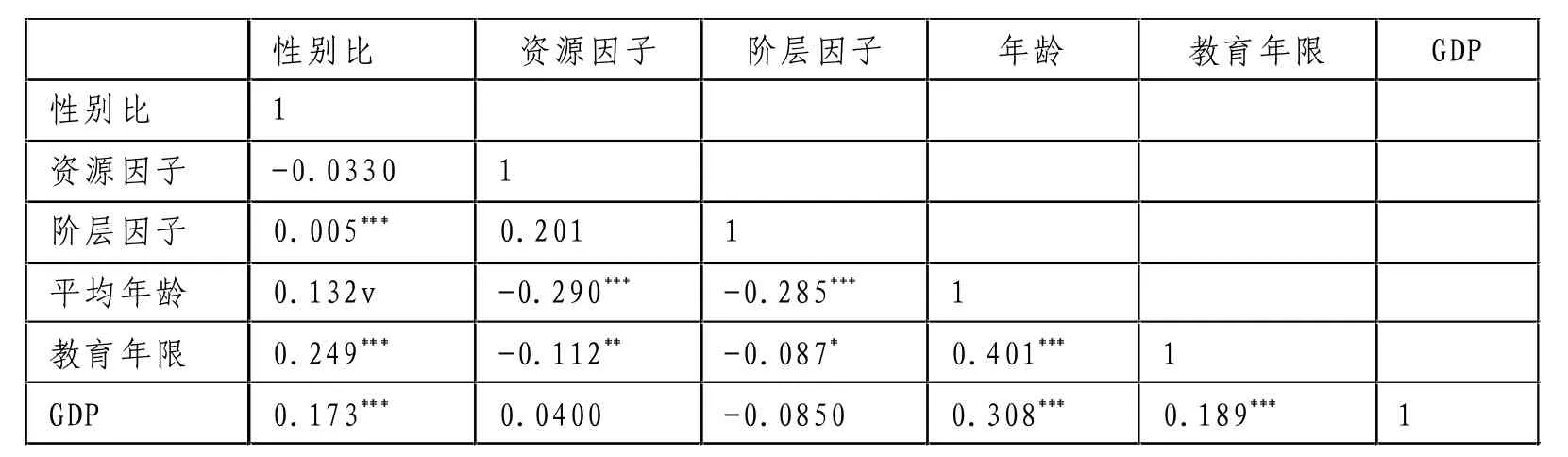

表4 相关性检验

表3 主要变量描述性统计

2.相关性检验

从表4可以看出,社会网络阶层因子与性别比之间呈现出较强的正相关,说明随着社会阶层因子的增加,精英阶层女性占比也随之升高,性别隔离程度逐渐减弱。而最后三行数据表明,地区精英阶层的平均年龄、人均受教育年限和地区GDP都与性别比之间存在较强的正相关关系。另外,虽然解释变量和控制变量之间存在显著的相关关系,但是相关系数均小于0.5,表明解释变量和被解释变量至今可能并不存在严重的多重共线性问题。此外,对解释变量和控制变量之间的VIF进行了检验,结果均表明它们之间不存在严重的多重共线性问题。

3.回归分析

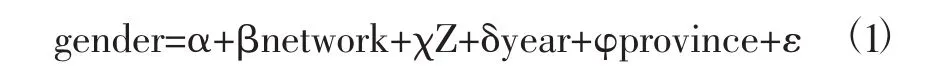

为探究社会资本对性别隔离程度的影响效应,本文构建如下模型:

其中,gender是被解释变量,表示精英阶层性别比,具体指代各省市级以上官员性别比和上市公司高管性别比;network是解释变量,表示社会网络资本,具体指代网络资源因子和网络阶层因子;X是控制变量,具体指代表示各省GDP、平均年龄、平均受教育年限;year和province分别表示年份固定效应和省份固定效应;α、β、χ、δ、φ分别表示系数,ε表示误差项。

表5显示了模型(1)的回归分析结果。从第一行数据可知:资源因子与性别比之间并不存在显著的影响关系,无论是对于地区整个精英阶层女性占比而言,还是对于公司高管性别比而言,亦或者对于官员性别比而言,均表明一个地区社会网络资源的多少与该地区精英阶层性别隔离程度无关,推翻了假设1。

表5 回归分析结果:网络因子、阶层因子与性别隔离

从第二行数据中可以发现:精英阶层性别比对阶层因子的回归系数为-0.046,并且在5%水平上显著,说明一个地区人均的社会网络阶层因子越高,女性的性别比越低,该地区精英阶层性别隔离的程度越强,验证了假设2,并且高管中性别比对阶层因子的回归系数同样显著为负,同样验证了假设2。但是,在政府体制内,官员性别比对阶层因子的回归系数为正,并且在1%的水平上显著,表明官员中的女性更善于运用社会阶层资源,地区的社会阶层资源越多,该地区官员中的性别隔离程度越弱,同时也说明社会资本对性别隔离程度的影响效应在上市公司和政府部门中有所区别,验证了假设3,即不同体制内社会资本对性别隔离的影响效应不同。

五、进一步讨论:社会资本对性别隔离的影响效应是否受市场化程度的影响?

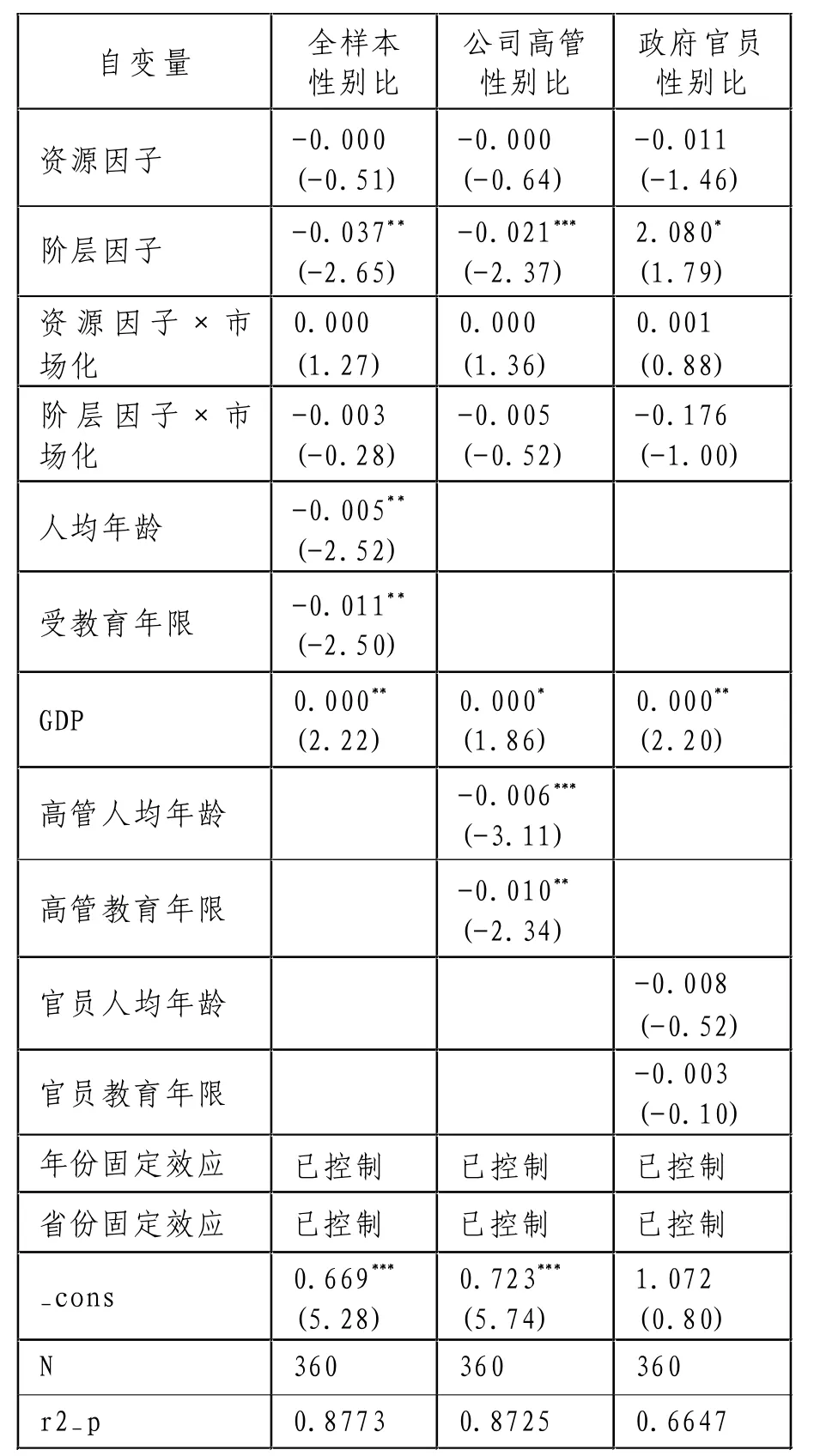

上述实证分析已证实,一个地区的社会阶层资本环境会对性别隔离程度产生影响,但是,为了进一步确认该影响效应是否源于市场化程度的推进,或者该影响效应是否随市场化程度的改变而发生改变?我们采用樊纲等的《市场化指数》系列报告中的省级层面的市场化指数作为市场化的主要指代变量,并且构建如下模型:

其中,network是解释变量,表示社会网络资本,具体指代网络资源因子和网络阶层因子;network×market是社会资本因子与市场化指数的交互项;φ指代社会网络资本与市场化的交互项的系数。剩余变量和系数指标的具体含义与模型(1)中一致。

表6呈现的正是市场化背景下社会资本对性别隔离的影响效应的回归分析结果。从第一行回归结果可以看出,即使加入市场化与社会资本的交互项,社会资源因子与精英阶层性别比之间并不存在显著的影响关系,推翻了假设1,由此可以得出如下结论,即无论是在市场化背景下,还是在非市场化背景下,地区的人均社会网络资源因子均与地区的精英阶层性别隔离程度无关。从第二行前两列的回归结果可以看出,地区精英阶层性别比、公司高管阶层性别比而言,社会阶层因子的回归系数分别为-0.037、-0.021,在5%、1%水平上显著,表明即使在市场化背景下,个人拥有的与领导层、管理层和知识层相联系的社会阶层资源越多,该地区精英阶层性别隔离程度越强,该地区高管阶层性别隔离程度越强,验证了假设2。而从第二行最后一列数据可以看出,对政府官员的性别比而言,其对社会阶层因子的回归系数为2.080,说明在市场化背景下,一个地区的社会阶层资源越多,该地区政府官员中的性别隔离程度越弱,又一次验证了假设3。

表6 回归分析结果:社会资本、市场化与性别隔离

上述回归结果表明,即使在加入了市场化变量之后,社会资本仍然会对性别隔离程度产生作用,并且作用方向不变。我们将表6中的第二行回归系数与表5中的第二行回归系数对比分析发现,加入了市场化变量之后,所有系数的绝对值都降低了,该结果表明,社会资本对性别隔离的影响效应会被市场化的作用所削弱。而上述结论也得到了诸多学者的支持,例如,陆铭等(2010)对市场化背景下社会资本对遭遇自然灾害的农村家庭的消费平滑提供保险的效应研究,结果发现社会资本并不能够对农村地区的家庭抵御自然灾害对消费的冲击起到有效的作用,而进一步的证据表明,社会资本对于风险的分担作用随着市场化的深入而减弱⑬;张文宏等(2012) 采用2009年中国8大城市的“社会网络与职业经历”调研数据,测度了社会资本与市场化之间的关系,发现市场化进程的推进能够提升社会资本的“认可度”却会降低社会资本的“含金量”⑭。

六、主要研究结论与启示

本文以精英阶层作为研究群体,采用2003-2015年间的省级层面数据,探究了社会资本对性别隔离的影响效应以及该影响效应是否受体制或者市场化推进的影响。主要有以下几点结论与启示:

第一,在我国各个地区的精英阶层中存在严重的性别隔离现象。女性在劳动力市场上不仅要面临“玻璃天花板效应”——女性在企业内部职位晋升中面临各种看得见和看不见的障碍,还要面临“粘性地板效用”——女性从一开始就进入了层次较低且晋升机会较少的岗位以及“玻璃门效应”——很难应聘上外部企业的高层职位,这三种效应同时存在,相互作用,造成了劳动力市场上存在严重的性别隔离现象。

第二,社会资本的不同部分对性别隔离的影响效应不同,社会网络资源因子与性别隔离之间不存在相关关系,而社会网络阶层因子与精英阶层性别隔离程度呈现正相关关系。在这里,社会阶层因子的大小代表着个体拥有的与领导层、管理层或者知识层的联系的多少和紧密程度,社会资源因子主要是由网络规模、网络水平、网络差异、网络密度和网络顶端构成,因此,如果要从社会资本方面寻找减轻或消除性别隔离现象的方法,女性需要将重心放在阶层因子的积累上,而非规模、数量等资源因子的积累上。

第三,不同体制内,社会资本对性别隔离的作用强度和方向不同。在公司体制内,社会阶层资本越多,女性占比越低,性别隔离程度越低;而在政府体制内,社会阶层资本越多,女性占比越高,性别隔离程度越弱,并且政府体制内社会资本的影响系数高于公司体制内。

第四,社会资本对性别隔离的影响效应会被市场化的作用所削弱。社会资本作为对市场化的弥补,其作用将随着市场化程度的加深而减弱,社会资本与市场化制度之间存在着此消彼长的关系,在市场化初期,社会资本的作用较强,但是,随着市场制度的不断完善,社会资本的存量越来越少,社会资本的力量也越来越薄弱。

注释:

① 王美艳:《中国城市劳动力市场上的性别工资差异》,《经济研究》2005年第12期。

② Edward.Gross,Plus CA Change…?The Sexual Structure of Occupations Over Time,Social Problems,1968,16(2),pp.198-208.

③ 桂勇、张广利:《求职网络的性别差异以失业群体为例——兼论社会资本的中西差异》,《南京社会科学》2003年第7期。

④ 张敏:《性别差异与社会资本不平等性探究》,《前沿》2008年第9期。

⑤ 童梅:《社会网络与女性职业性别隔离》,《社会学研究》2012年第4期。

⑥ 张文宏、刘琳:《职业流动的性别差异研究——一种社会网络的分析视角》,《社会学研究》2013年第5期。

⑦ 陈煜婷、张文宏:《市场化背景下社会资本对性别收入差距的影响——基于2009JSNet全国数据》,《社会》2015年第6期。

⑧ 边燕杰:《城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》2004年第3期。

⑨ Mark Granovetter,EconomicAction and Social Structure:The Problem of Embeddedness,American Journal of Sociology,1985,91(3),pp.481-510.

⑩ Mark Granovetter,The Strength ofWeak Ties,American Journal of Sociology,1973,78(6),pp.1360-1380.

⑪J.Hughes,M.Maurer-Fazio,Effects of Marriage,Education and Occupation on the Female/Male Wage Gap in China,Pacific Economic Review,2002,7(1),pp.137-156.

⑫ 蔡禾、吴小平:《社会变迁与职业的性别不平等》,《管理世界》2002年第9期。

⑬ 陆铭、张爽、佐藤宏:《市场化进程中社会资本还能够充当保险机制吗?——中国农村家庭灾后消费的经验研究》,《世界经济文汇》2010年第1期。

⑭ 张文宏、张莉:《劳动力市场中的社会资本与市场化》,《社会学研究》2012年第5期。