国与家之间:论上海里弄街区日常生活空间的断裂与统一

2018-09-05周详窪田亚矢

周详(日)窪田亚矢

1 引论:日常生活的隔离

改革开放以后,作为高度复合的社会经济体,上海经历了巨大的城市变革。从1992年开始的3轮“旧改”,使上海直接以经济作为发展动力,开启了大规模的城市重构进程。目前,在向后社会主义市民社会转型的阶段,上海的城市更新不仅改变了居民的生活体验,也重塑了城市不同地域社会的人地关系。显而易见的是,景观化的城市空间因为缺乏日常生活场所中应有的市民精神难掩门庭冷落的现实,街区内分散的开发时序与混乱的建设状态则导致斑块化拼接的住居形态。这种在转型期城市更新中特有的开发方式[1],不仅造成社区内部新旧建筑和贫富阶层的空间累叠,也使城市的空间形态和社会形态出现毗邻隔离的问题。一般来说,毗邻隔离是历次城市更新相互叠加的结果[2]。在更新过程中分散、无序的开发时态导致社区内部不同阶层人士的迁入、迁出;同时由于门禁系统的产生,同一地域内的居民构成和空间意象均表现出明显的异质性。纵观近年来上海的城市发展进程,无论是旧区改造还是城市更新,均着眼于物质环境的变革,日常生活空间的异化与断裂却较少得到关注。出于对城市活力及日常空间重塑的考量,社区的功能复合与街道经营前区的规划引导逐渐成为上海城市更新领域的重要思潮。2016年颁布的《上海市15分钟社区生活圈规划导则》,以及随后发布的《上海市街道设计导则》正是城市管理部门对此类问题的积极响应。虽然这些导则为上海的城市更新界定了一个普适性的规划方向,但由于缺乏具体的实施细则,对于社区功能混合和毗邻隔离的讨论仍略显匮乏。

当前,在现代主义功能分区和资本权利运作的影响下,我们生活的旧城正不断被塑造为功能型城市。然而,单纯的物质环境更新无法彻底解决社区中既有的社会问题。因此,城市规划的管理视角开始从宏大叙事转向日常民生,混合街区与日常生活逐渐成为业界关注的热点。日常生活空间作为国家制度和家庭权益之间的介质空间,涉及“国与家”宏观和微观两个层面。它是市民通过社会交往产生的公共领域,其中公共性构成日常生活空间的本质属性。作为建立在多元价值基础上的集体产品,日常生活空间强调对社会动态冲突的包容和个体差异的尊重。因而,公共性在日常生活空间中的丧失无异于是对文化差异的泯灭。在城市住居形态的研究领域,一些学者已经注意到出现在中国转型社会中的居住隔离现象[3]。这些研究普遍认为中国的城市变迁是一个社会加剧分层的过程,并逐渐演变为一种用来划分社会区间与确定社区归属的语境手段(linguistic device)[4]。作为城市化和全球化的副产品,这种阶层对立的状态在当前中国的城市发展中依然拥有强大的日常话语权,并且限制了消除社会区隔和居住不平等方面的实践。这些研究从宏观视角出发,很好地展现了城市范围内居住隔离的演化规律。然而,由于缺乏微观视角的邻里观察,目前基于街区层面有关毗邻隔离的实证研究较为匮乏。因此本文试图从日常生活空间的视角入手,解释当前城市更新进程中出现在邻里范围内的毗邻隔离现象。当城市空间再造的发展诉求遭遇社会隔离消解的保护需求时,我们不得不重新思考社会混合和毗邻隔离的辩证关系到底是什么?它们又将如何影响在地居民的日常生活?旨在从日常生活的视角消弭邻里空间的毗邻隔离,本文选取上海虹口港里弄街区作为研究对象,通过测定社区的认知边界和一天的生活循环,以图解的方式对里弄街区时空上的隔离与异化展开讨论。由此,文章将通过6部分展开:第1部分是引论;第2部分则通过分析居住混合与毗邻隔离的辩证关系,对前文提出的第1个研究问题进行解释;第3部分从历史向度说明了里弄街区毗邻隔离产生的社会背景;第4部分则从日常向度论述里弄生活空间的断裂与统一,并对前文提出的第2个研究问题进行说明;第5部分从物质层面和社会层面对日常生活空间的组织做出讨论和总结;第6部分则在前文分析的基础上给出结论。

2 居住混合与毗邻隔离的思辨

从20世纪90年代开始,由于西方社会的居住隔离现象日益凸显,社会混合开始被确定为城市更新的基本方针以应对贫困聚集造成的居住隔离问题[5]。事实上,自20世纪70年代起西方社会中由政府主导的反隔离规划已经开始有选择地取代现代城市规划体系中的功能主义。在欧美等国,由官方发起的反隔离计划时常以多元、混合作为口号,认为物理空间的接近可以产生社会层面的和谐,并能帮助解决现代主义的机能失调问题[6]。因此,大多数国家开始通过拆除旧有住房和出售新建商品房的方式,来实现贫困集中地区住房所有权类型的多样化以达成居住混合的目的[7]。由此,以多元、混合为目标的城市规划开始协助地方政府重塑不同地域阶层的领属关系,使政府的介入对邻里社区产生重要影响。对执政者而言,居住混合是吸引高收入阶层迁入贫困集中地区的方式。高收入人群既可以增强行政的赋税基础,又可以支持地方商业的复兴并提高城市的可控性(governability)[8]。对社区而言,居住混合则是提升街区生活环境的方式。高收入人群的迁入,可以支撑和改善社区周边的社会服务设施。相关研究也认为居住混合可以通过中高收入群体对低收入群体的影响,为低收入者提供良好的就业与晋升机会。这种理论的潜在假设是中产阶级可以通过角色示范效应使穷人变成好的居民[9]。受这种理念的影响,一些学者提出“大混居、小聚居”的居住构想,即在小规模同质聚居的前提下实现社区范围内的阶层混合[10]。然而,这种构想在中国语境下则演变为一种房地产开发策略。在上海,大量由政府和开发商主导的项目正在以拆除重建的形式改造着旧城区的邻里空间。在这种情况下,低收入阶层被隔离的社会现实并未改变,反而沦为居住混合口号下毗邻隔离的产物。因此,居住混合的模式开始遭到质疑。由于房屋持有者与租赁者有着不同的社交世界,他们主要与社会背景相似或社会同质的群体交往而成为关系深入的邻里[11]。即便公共交往可以发生,那也是在同质环境中产生[12]。由于迁入者常将自己的生活范围与既有住户进行区隔,空间距离的接近并不能缩减社会距离。不可否认的是,居住混合确实能够给社区的声誉带来裨益,但同时也增加了阶层间对立冲突的几率。从表面上看,毗邻隔离产生的住民多样化符合西方社会倡导的混合社区的某些特征。但从住区分布和功能结构上看,这种隔离现象则表现为无序与干扰,属于居住隔离的另一种表征形式。如此看来,毗邻隔离不仅是政府重塑城市社会空间的产物,也象征着城市再地域化过程中阶层领属关系的矛盾性再造。因此我们必须清楚社会混合作为城市更新的基本方针,究竟在何种情况下才能真正解放(emancipatory)毗邻隔离这一社会现象[13]。这就需要我们重新审视社会混合作为一种城市政策,并非是由政府主导的强制性反隔离过程,而是一种基于底层的自组织能力与制造社会隔离的主导力量进行的抗争。因此,本文将基于上海里弄的实际情况,通过实证研究分析毗邻隔离和居住混合的辩证关系,避免两者之间直接导向的因果关联。

3 历史向度的街区发展与文化变迁

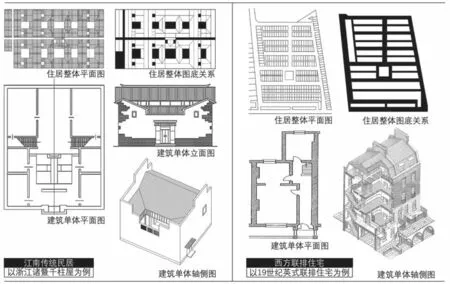

作为本文的研究对象,富有上海空间特色的里弄街区历来被研究上海文化的学者视为上海的本土象征[14]。其居住功能与社会、商业功能的高度复合,使里弄街区呈现出紧凑的用地形态和开放流动的空间性格。里弄街区作为上海本土居民的日常生活空间,其发展叠合了不同时代的文化特征,完整地展现了上海城市发展和文化变迁的历史脉络,是不同城市发展阶段影响下产生的文化景观。实际上,里弄街区的身份与定位是随着上海的城市发展逐渐明晰和确定的。里弄的衰败并非某个时代的特定产物,而是一个自始便不断发生的社会阶层等而下之的过程[15]。里弄街区的大规模建造始于1843年上海开埠以后房地产业的蓬勃发展。其基本形制是在江南传统住宅的基础上发展和演化而来,整体布局则受到西方联排住宅的影响,是一种将土地的商业价值运用到极致的投机性体现(图1)。20世纪30年代动荡的社会局面不仅加大了里弄街区再开发的难度,也加剧了里弄住房的社会需求。随着里弄居民的数量不断超过里弄建筑能够承载的限度,里弄也从诞生之初的上层阶级住宅转变为普通的市民住宅。之后持续的政治动荡造成群居问题的产生,这些成为我们今天看到的里弄状态产生的原点。20世纪40年代里弄街区逐渐停止建造以后,它对城市发展的应对就变得消极起来。里弄建筑的承载极限不断被突破,导致街区内部的空间被无限压缩,加之住房维护投入的减少,里弄建筑的衰败和空间利用的冲突不断升级。20世纪50年代以后的社会主义改造使里弄作为城市住宅主体类型的地位开始动摇。由于人地关系被新设立的户籍制度所限定[16],里弄街区中人口自由流动的社会现象随之消失,里弄的社会空间也与物质空间一起被固化。共有住房管理体系的建立使里弄开始演变为带有国家福利性质的社会住房,但居住空间拥挤的局面却因国家投入的持续减少而被迫延续。随后里弄居民的日常生活被纳入到国家计划体系,承载商业功能的沿街店铺开始从里弄中剥离,里弄街区与城市空间的社会隔离进一步加剧。加上街区中开展的各种社会主义运动,里弄街区作为城市问题空间的价值判断被加强。20世纪90年代房地产业的复归使里弄街区衰败的使用价值与增长的区位价值间的冲突表现得更加突出。一连串的城市更新和旧区改造项目,使里弄街区彻底沦为功能、环境和人口意义上的城市社会边缘空间。

通过历史向度的分析,我们可以看到文化意义上不断变迁的3个上海:租界时期的现代化都市、计划经济时代的工业化城市、全球化进程中的国际型都市[17]。计划经济时期的里弄街区,居住结构相对均衡,不同职业、阶层的人士混居在同一社区,城市空间没有明显的社会区域划分。改革开放以后,里弄街区的生产性、政治性空间复归为消费性、市场化的空间。随着上海城市更新的推进,里弄街区作为大众生活空间的地位不断被削弱。由于住房市场分化加剧,里弄街区中的居住隔离现象日益凸显。当里弄街区毗邻隔离的社会背景和被迫改造的历史原因变得明晰以后,我们应该清楚当下的里弄街区已非原初状态,而是经过多层转译的结果。在里弄街区作为上海的文化遗产变成一种社会共识之后,我们在界定里弄价值的时候,应该基于这种演进历程的多重价值。同时将其作为大众化的生活空间,从日常生活的视角切入探讨里弄街区与城市空间融合、并继续作为大众生活空间的可能。

作为本文的研究对象,虹口港里弄街区是上海市中心城区唯一1处完整保留原始水系格局的石库门里弄聚集区。沿河排布的旧厂房为该区的更新提供了无限的潜力和契机。2005年,在原上海工部局宰牲场(1933年建造)被列为上海市第四批优秀历史建筑之后,虹口区政府开始加强对区内建成环境的整治力度,并于2009年成立国家音乐产业基地,作为整个区域改造的起点。2011年,随着上海音乐谷项目的引进,不少音乐产业纷纷入驻园区,整个区域逐渐发展成以音乐为主题的上海市重点文化创意产业聚集区[18]。然而,整个项目的着眼点在于旧厂房的创意性改造,区域内原生的石库门里弄则一直处于存废之争当中。2016年,当整个区域被纳入上海市历史文化风貌保护区以后,保护与改造并行成为整个基地的主旋律,下文的实证研究正是基于这种社会背景展开的。

1 上海里弄建筑形制的原型分析Prototype analysis of Shanghai historic lane neighborhood Architectural Form

4 日常向度的空间认知:生活空间的断裂与统一

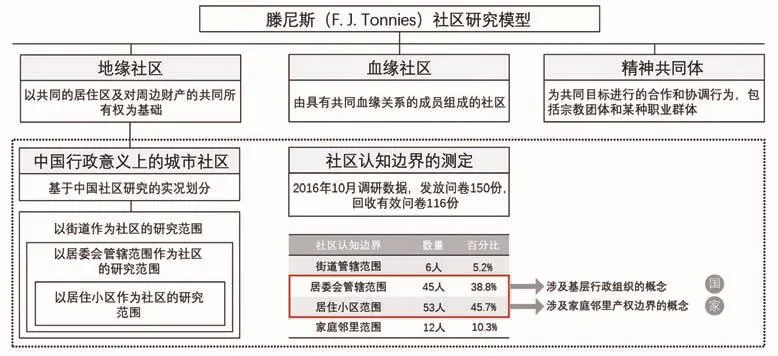

当我们从日常向度讨论里弄街区时,首先需要确定居民对社区的认知边界。该研究于2016年10月展开,根据建筑类型和业态种类的不同,笔者在里弄街区的生活圈范围内随机发放150份问卷(收回116份有效问卷),通过问卷对居民日常生活的内容和社区交往的频度进行考察。样本的总体情况表征为:与新建商品房小区相比,里弄街区的人口结构呈老龄化趋势,其中里弄居民的教育水平和收入水平偏低,人口构成则以上海本地居民为主,外来务工人员为辅(表1)。基于上述实证研究,笔者发现虹口港居民的社区认知范围主要集中在居委会和居住区两个层面(图2)。前者涉及基层行政组织的概念,后者则包含家庭产权的内容。因此,国家宏观层面的组织方式和邻里微观层面的空间边界是居民理解社区的主要方式。这种认知方式同时加强了里弄街区作为介于国与家之间的日常生活空间的价值判断。在居民的认知地图(cognitive map)中,虹口港被分割成3个部分:传统里弄街区、新建商品房小区和创意文化园区。这3个部分在城市景观上表现为建筑类型、围墙、门禁以及居民在日常生活中互动方式的不同,实际上构成彼此割裂的“三个世界”(图3)。在地理空间上,“三个世界”是平行并置的;在历史维度上,这3类彼此相邻的建筑群所构成的城市景观则是一种时间演变的展现。“三个世界”的说法首次由社会学者朱健刚在调查上海住区的居住隔离现象时提出。由于这种观点能够清楚地表征毗邻隔离产生的内核,因此本文在论述时对此概念予以沿用。通过上述分析,不难发现物理空间和社会阶层的区隔是导致“三个世界”邻里认同差异的根源。公共空间的私有化是这种割裂形式的外在表现,其中门禁社区(gated community)的出现标志着公共性的丧失,强化了中心城区毗邻隔离的现象。其实在每个世界当中,居民都有自己的公共空间。这样的空间不仅由相关的建筑场地决定,更是由居民的日常活动和关系来产生。然而“三个世界”之间的公共空间大部分却是断裂的,在这种空间格局下很难形成一致的社区认同,这就需要由政府及其代理人来构建一个“三个世界”都能认同的空间方式[19]。这样的空间主要由社区基层组织居委会来构建,当居民参与到目标一致的社区活动中来,并从中获得收益或感到愉快时,社区就能从“三个世界”的空间断裂中解放出来,形成统一的社区认同。

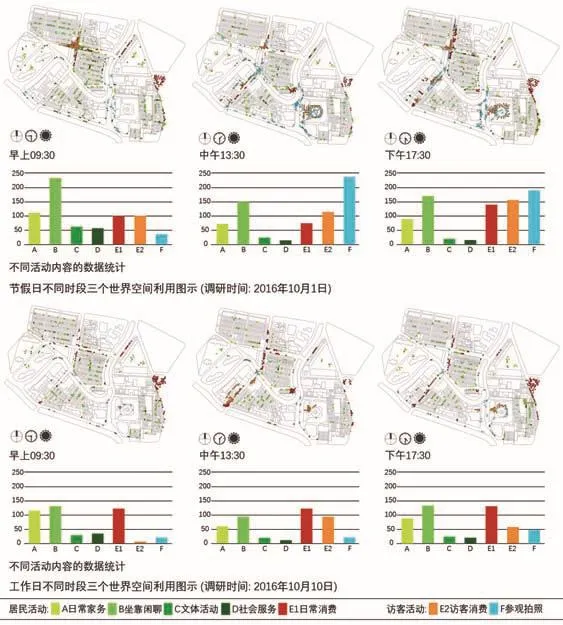

基于此文章将继续考察虹口港一天的生活循环,来审视不同人群在“三个世界”中的空间利用模式(图4)。笔者分别选取工作日和节假日的早、中、晚3个时段来分析当地居民和外来访客的空间利用行为,研究发现访客除了在节假日的中午和傍晚两个时段对街区空间的利用比较频繁之外,其余时段整个街区表现为当地居民的日常生活空间。由此不难发现,作为一个承载着生活功能的历史街区,它的首要目标是为当地居民的日常生活服务,其次才是开发项目额外赋予的对外功能,这才是一个历史街区能够延续的原因。在虹口港,“三个世界”的居民并非混杂居住,而是相近阶层聚集在一起,表现在居住区层面的同质性和社区层面的异质性。在街区内部,居住区层面的群内交往要明显高于社区层面的群际交往(图5)。虽然“三个世界”的群际交往不多,但从居民日常生活的空间利用模式来看,以邻里、街道、广场组成的户外空间成为“三个世界”与外部世界共演的舞台。这种“街道共演”也成为不平等的居住隔离中硕果仅存的、能够平等利用街区公共空间的最后机会。通过对虹口港空间利用模式的分析,研究发现处于“三个世界”中最底层的里弄街区,因其开放和多孔的特质,是3种空间类型中最多元、最具活力的街区类型。正是由于多孔性里弄街区的存在,才使得虹口港能够形成全天候的生活型街区。“三个世界”物理空间的并置,其初衷是社会混合,但结果却是社会隔离。如果门禁社区产生的毗邻隔离无法弥合,社会混合就只能停留在规划口号中。然而“街道共演”的出现,让我们对生活空间的统一抱有一丝希望。因此从社区阶层的弥合和日常生活空间的维系两方面入手,是上海里弄街区从毗邻隔离走向社会混合的可行之道。

表1 虹口港里弄街区调查问卷基本构成情况Tab. 1 Questionnaire on social constitution of lane neighborhood in Hongkou creek area

2 社区的研究范围与社区认知边界测定Research scope of community and measurement of community cognitive domain

3 虹口港里弄街区的历史变迁与空间认知上的“三个世界”Historical transition of lane neighborhood in Hongkou creek area and residents’perception of “three discrepant worlds”

4 虹口港里弄街区 “三个世界”空间利用的生活循环Life circulation in “three discrepant worlds” in Hongkou creek area

5 讨论:社区融合视角下的日常生活空间组织

通过前文分析可以看出,里弄街区存在着一种既断裂又统一的状态。门禁系统割裂了邻里生活空间,社区组织却力求统一、完善的管理,来自国家、市场和家庭3方面的力量导致这种张力的产生。在城市更新和市场转型的双重背景下,旧城改造已然成为中国实现城市升级和功能置换的主要方式。分散开发的城市项目在制造毗邻隔离的同时,也生产出大量的“冲突界面”,这些成为诱导邻里空间出现矛盾的根源[20]。桑内特(Richard Sennett)认为开放的城市应该是多孔性的(porous)[21],这就从根本上肯定了里弄街区可渗透的商业性沿街界面。这些界面在强调邻里空间开放的同时,也注重多种功能的混合使用以满足不同阶层人群的使用需求。因此实现里弄街区多元群体的共生,就需要在保留日常生活空间的基础上不断引入、创造这种缓冲介质来弥合“冲突界面”带来矛盾,以维系街区生活中的“共演”。通过观察虹口港一天的生活循环,研究发现毗邻的“三个世界”虽然相互隔离,但在街区的整体构架中却各具功用:位于最底层的里弄街区是3种空间中最多元的街区类型,也是全天候生活型街区产生的关键因素。新建商品房小区因汇聚了中高收入人群,为街区内社会阶层的混合创造了可能。文化创意园区因其强大的外部吸引效应,成为整个地域范围内经济活力振兴的源泉。目前虹口港面临的实际问题是:如何打破壁垒实现居民文化和产业文化的互动,来提升虹口港的社区活力和城市创造力。这一问题的解决不仅取决于居民日常生活空间和产业园区公共空间的共享程度,还取决于草根文化能否与产业文化和谐共处。因此,如何从社区协作的层面实现社会空间的融合,以产生阶层混合的优势效应是接下来需要思考的问题。

5虹口港社区与居住区层面的社会交往调查Survey on social communication at community level in Hongkou creek area

中国城市在经历了近40年的快速增长以后,新的发展语境强调对日常生活需求的回归。由于中国目前缺乏公众参与的制度基础,因而社区参与表现为一种基于国家治理需要自上而下的安排,带有计划经济时代所形成的国家动员和群众运动的色彩。社区问题的化解取决于社区治理的能力,在自下而上的参与体系尚未完备之际,赋予社区居民控制日常生活空间的力量就显得尤为迫切。如果说西方国家的社区治理依靠市场和法律,那么当下中国的社区事务则仍需借助政府及其附属的居民组织。作为连接政府和家庭的纽带,居委会一方面依赖于政府的权威来实现对邻里的治理,另一方面又依赖家庭组成的草根网络来完成它的组织目标[19]。因此,居委会在里弄街区中可以充当社会悬殊群体间的缓冲介质,通过重组日常生活空间来柔化冲突界面。但是如何基于社区现有资源,动员多主体的参与,以软硬件一体的综合方式对日常生活空间实施渐进式的改善,仍是摆在居委会和社区面前需要思考的难题。虽然中国尚未形成西方意义上的公民社会,但新的发展形势已经要求居委会做出自身角色定位的转变,以构建相互支持、相互尊重的新地缘社会。这个目标的达成需要以缩小差距、互利共赢为途径,实现不同阶层在职业上和生活上的功能互补。只有从根本上解决毗邻隔离产生的原因,充分考虑富裕阶层能为街区贡献什么,低层群众能为街区创造什么,才能真正促进社区融合,创造历史街区的魅力。与中国一衣带水的日本,在社区营造方面积攒了许多值得我们借鉴的经验。比如在日本,社区商店是邻里空间的核心,日本邻里再创造的传统(reinvented tradition)正是以这种形式在现代社会的内部结构中延续[22]。它们通过邻里节日等集体活动,以及地方机构和社区组织来增强邻里间的纽带,构建起居民的社区认同。

6 结论:日常生活中的宏大叙事

实质上,邻里是国与家之间历史性的实践所形成的关系组合[19]。对居民而言,邻里既是国家通过行政体系与之产生的联系,也是家与家之间的关系,这些关系的错叠构成了独特的日常生活空间。对专业人士而言,认识邻里空间蕴含的国与家之间的多义性,能够为这种多义空间的产生和维系提供物质形态的可能。政府权威通过调节资本流动和社会公平,维持着城市发展和社区保育之间的平衡。邻里治理则通过物质形态的切割与关联,生产和改变着日常生活空间。政府权威与邻里治理从国与家的两端形塑着日常生活空间的内涵与社会作用。作为国与家共同作用的产物,上海里弄街区本身就是一个充满矛盾的复杂体。国家宏观整体变迁和家庭微观个体需求的交织,与文化遗产和大众生活空间双重身份的复合,都使里弄成为一个展现中国城市社会变迁、社区冲突和邻里抗争的重要空间。邻里的认同并非由于居住在一起就能形成,同样社会混合也不会因为物理空间上的接近就能实现,它需要居民对社区的情感归属。由此,本文试图说明政府层面发起的旧区改造导致里弄街区毗邻隔离的产生,但居民层面的邻里生活则推动了日常生活空间的生产。国家权力的渗透和家庭参与是邻里这一公共空间产生的主要动力,而房地产的介入则使街区的权利格局呈现多元化趋势。在市场主导的住宅分配中,居住水平的差异本就是一个无法避免的、自然而然的过程。我们能够做的则是通过公共政策的引导来修正日常生活空间中的偏差,促使市场导向的开发与社会导向的保护之间的协作。

目前,增加社区商业、打开底层界面被上海颁布的各项规划导则视为提升街区活力的普适性准则。虹口港创意文化产业的蓬勃发展确实为街区带来活力,但这种活力并非由社区居民引导产生,而是城市商业活力的表征形式。由于缺乏多元性的参与,这种活力形式不仅偏离社区实际使用者的日常需求,也与社区规划预设的创新氛围偏离。社区居民与外部消费者属于使用需求不同的两类群体,过度迎合后者必然导致社区矛盾的产生。在虹口港里弄街区,社区居民对创意文化产业的利用率并不高,以偶发性消费为主。而外部消费者的空间使用率也并不稳定,这种失衡的根源主要来自城市控规对社区商业用地(Rc2)和城市商业服务业用地(C2)界定的模糊。用地功能不同,服务对象不同,产生的设计要求也不同,但现行的规划技术却难以企及这样的深度。因此,在相关法律法规等支撑体系不够健全的环境下,再理想的混合愿景最终也难免流于混乱的表象。居住混合与功能复合确实能够带来多样性的街区环境,但是这种混合应在怎样的模式下合理构建,仍是规划体系需要深化的内容。由此可见,开放社区与活力街区的创新之路,不仅需要各种设计导则的出台,更呼吁精细化的规划管理和多元主体的协同参与。

佩洛(Deborah Pellow)曾经研究了上海里弄街区的邻里方式[23]。她指出在邻里生活中,亲密接触的频繁程度决定了人们是选择留在家庭这样的私空间,还是选择邻里这样的公共空间。而这种造成亲密接触的机会和场合,并不是完全由居民自己决定,作为基层代表的居委会也参与其中。其依赖和自治的双重特性虽然使中国的社区组织无法构成西方意义上的公民社会要素,但这并不妨碍居委会通过社区层面的动员,鼓励社区参与,并将社区幸福的营造与城市发展联系起来。只有当权力欲望和经济原理让位于生活逻辑之时,我们的城市才能向着更加民主、现代、人文的分权规划方向转型。由此,看似平淡的日常生活空间却蕴含着宏大的社会叙事。

注释:

表1、图1~5均由作者绘制,其中图1“西方建筑单体”的平面图和轴测图引自:Heritage E. London Terrace Houses 1660-1860: A Guide to Alterations and Extensions[M]. London: English Heritage Press, 1996: 3-8.