5G承载需求和技术方案分析(上篇)

2018-09-04中国信息通信研究院李芳胡昌军徐云斌赵文玉

中国信息通信研究院|李芳 胡昌军 徐云斌 赵文玉

编者按

当前5G对承载网的需求已成业界热议话题之一,为探讨5G承载需求以及技术方案,编辑特约中国信息通信研究院5G承载领域权威专家对这一话题进行深入分析,分析了5G对承载网提出的三大性能指标需求和六类组网功能需求,并从5G共性需求推动5G承载技术融合发展趋势出发,简要分析了不同5G承载技术方案的共性和差异,对5G承载技术和产业发展提出了建议。文章篇幅较长也十分深入,现刊登本文上半部分“5G对承载网提出的三大性能指标需求”,下半部分将在下一期刊登,以飨读者。

5G在带来新兴业务体验、服务型网络架构和创新商业模式的同时,对基础承载网络提出了多样化的全新需求。现有4G LTE回传网络的性能指标和组网功能已无法完全满足5G未来新业务和新架构的核心需求,因此5G承载技术和网络架构的演进发展势在必行。为适应5G业务和网络架构的新变化,5G承载需满足三大性能指标需求和六类组网功能需求。

5G业务和网络架构发生变化

国际电信联盟无线电通信局(ITU-R)定义了5G三大类典型业务场景:增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低时延通信(uRLLC)和大规模机器类通信(mMTC)。3GPP R15标准的独立组网(SA)版本在2018年6月14日已正式冻结,目前eMBB的业务需求和技术规范相对明确,而mMTC和uRLLC对网络能力要求较高,在主要特性和技术规范方面仍需在3GPP R16版本进行标准化。5G无线和承载网络在三大业务场景应用时所面临的挑战各不相同。

(1)eMBB主要面向超高清视频、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)、高速移动上网等大流量移动宽带应用,是5G对4G移动宽带场景的增强,单用户接入带宽可与目前的固网宽带接入达到类似量级,接入速率增长数十倍,对5G承载提出了超大带宽需求。

(2)uRLLC主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用,要求5G无线和承载具备超低时延和高可靠等处理能力。其挑战主要来自网络能力,当前的网络架构和技术在时延保证方面存在不足,需要网络切片、低时延网络等新技术突破,5G承载面临芯片、硬件、软件和解决方案等方面的全面挑战。

(3)mMTC主要面向以传感和数据采集为目标的物联网等应用场景,具有小数据包、海量连接、更多基站间协作等特点,连接数将从亿级向千亿级跳跃式增长,要求承载网具备多连接通道、高精度时钟同步、低成本、低功耗、易部署及运维等支持能力。

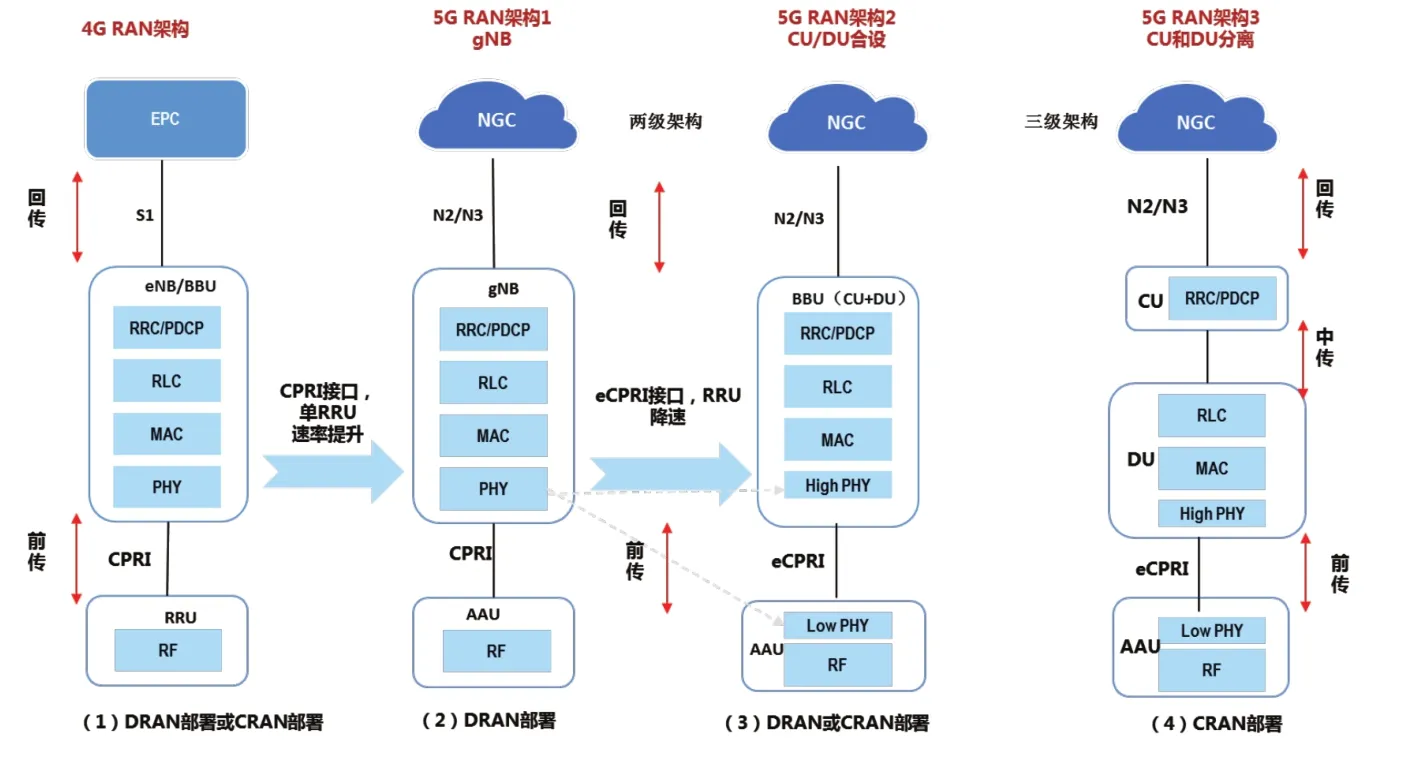

图1 5G RAN的分级架构

相对于4G无线接入网(RAN)的基带处理模块(BBU)、射频拉远单元(RRU)两级结构,5G新空口(NR)支持gNB宏站和分布式基站两种形态,分布式基站采用集中单元(CU)、分布单元(DU)和有源天线单元(AAU)三级结构。5G RAN的CU和DU存在多种部署方式。当CU、DU合设时,5G RAN与4G RAN结构类似,即分为前传和回传两级结构,5G基站(gNB)的接口速率和类型(如CPRI和eCPRI)发生了明显变化;当CU、DU分设时,5G承载将包括前传、中传和回传三级结构,具体如图1所示。

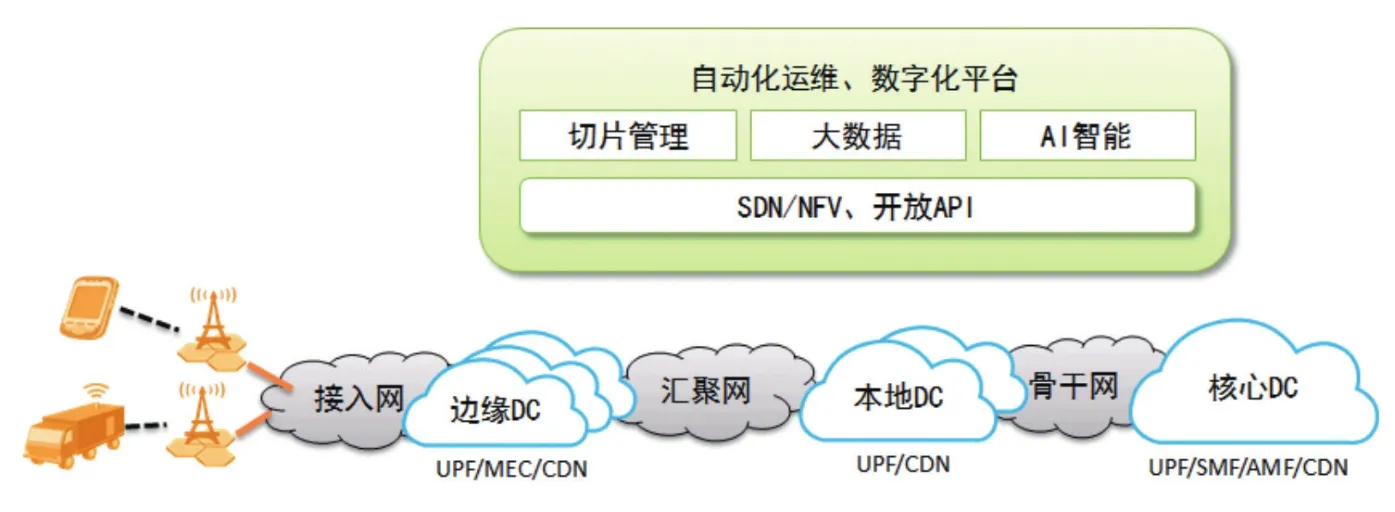

受业务发展驱动,5G核心网将发展为满足全业务接入、服务全业务场景的服务型网络架构,具有业务虚拟隔离(网络切片)、转发与控制分离、功能分布式部署、基础设施云化等核心特征。5G核心网引入SDN/NFV有利于快速实现5G网络云化,包括核心网云化、无线接入网云化和控制系统云化3部分,5G核心网的目标架构如图2所示。

图2 5G核心网的目标架构示意图

5G承载的三大性能指标需求

5G承载首先要满足5G三大业务场景带来的更大带宽、超低时延和高精度同步三大性能指标需求。

● 更大带宽

我们参考下一代移动通信网络联盟(NGMN)的基站带宽评估计算方法,结合典型的5G基站无线配置参数,核算出单基站的回传带宽需求如表1所示,可见5G单基站的回传接口将以10GE和25GE为主,5G中频基站的峰值和均值带宽需求是4G LTE基站的10~20倍左右。5G承载网络在城域接入、汇聚和核心层的传输链路带宽需求与运营商的典型组网模型和规划的基站数量密切相关。

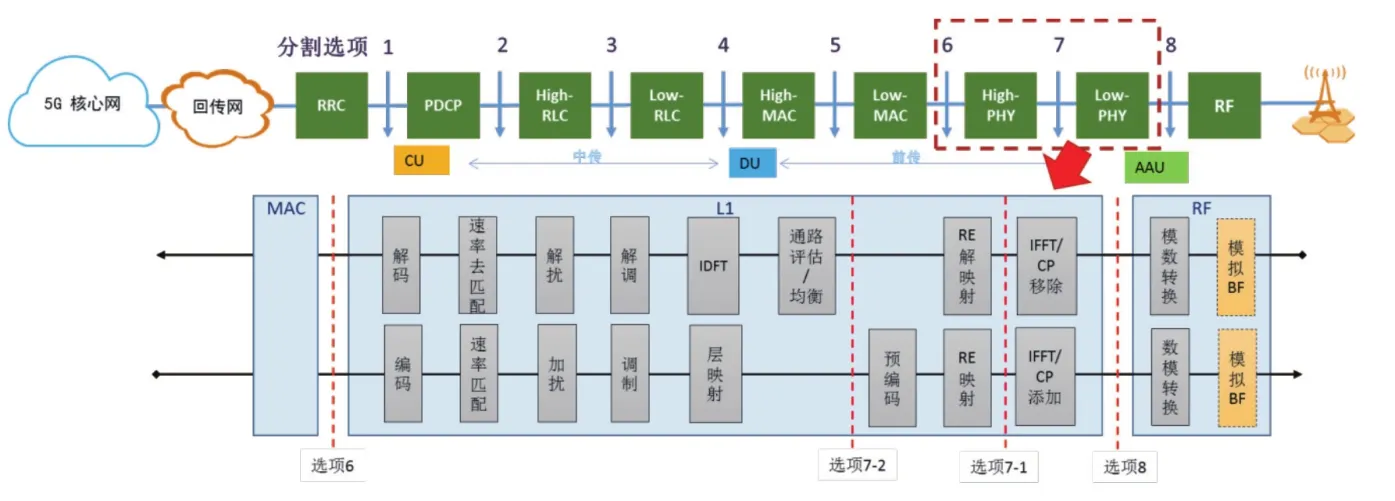

5G前传带宽需求与CU和DU的物理层功能分割位置、基站参数配置(天线端口、层数、调制阶数等)以及部署方式等密切相关。按照3GPP和CPRI等标准组织的最新研究进展,CU和DU在物理层的分割存在多种方案,典型包括射频模拟到数字转换后分割(选项8,CPRI接口)、物理层的低层和高层之间分割(选项7)、物理层高层到MAC层分割(选项6)等,其中选项7又可细分为7-1和7-2等,图3是其中一种分割方案的示意。

为估算前传所需带宽,假设基站前传相关的参数配置如下:

(a)考虑下行带宽大于上行,仅估算下行带宽;

(b)工作频段为3.4GHz~3.5GHz,100MHz频宽;

(c)MIMO参数为32T32R,映射数据流为下行8条流;

(d)I/Q量化比特为2´16,调制格式为下行256QAM。

参考3GPP的TR38.801和TR38.816,不同分割方案的前传带宽估算结果见表2。

从评估结果可看出,前传带宽需求与CU和DU的物理层分割位置密切相关。目前业界对选项7-2的eCPRI接口关注度较高,即未来5G前传将主要采用25GE接口,相应的传输带宽为25Gbit/s、50Gbit/s、N×25/50Gbit/s或100Gbit/s等,取决于技术成熟度和成本等多种因素。

● 超低时延

超低时延是5G业务需求的关键性能之二,3GPP在TR38.913中对RAN的eMBB和uRLLC用户面和控制面时延指标进行了规范,要求eMBB用户面时延小于4ms,控制面时延小于10ms;uRLLC业务的用户面时延小于0.5ms,控制面时延小于10ms。

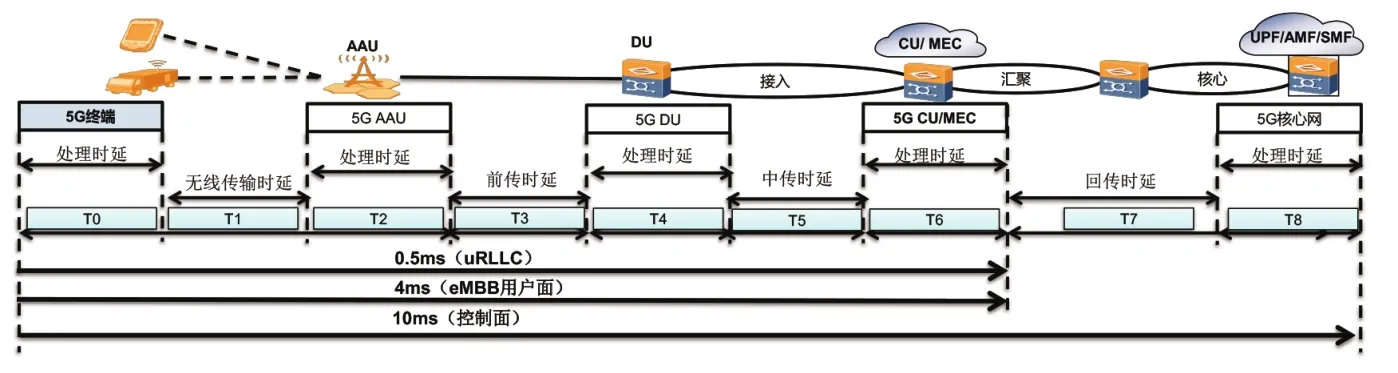

为了便于进行时延指标的分配,我们将5G终端到AAU、DU、CU和核心网的时延分解为T0~T8共9个组成部分,具体如图4所示,其中3GPP TR38.913规范的RAN范围内的用户面时延指标是由T0~T6共同组成,与5G承载相关的时延指标是前传时延T3和中传时延T5。因此,为保障0.5ms的uRLLC业务超低时延性能指标,需要5G终端、无线设备和承载网联合优化时延指标分配。

表1 5G中频和高频基站典型参数配置及回传带宽需求示例

根据CPRI和eCPRI的规范,前传时延T3的指标为100us量级,由于光纤传输时延约为5us/km,前传10~20km光纤的传输时延就达到50~100us,因此要在前传引入两端承载设备时,应尽可能降低节点的转发时延。目前实验室测试前传设备透明传送单个10Gbit/s CPRI信号或25GE eCPRI信号的单节点转发时延可达到1us量级,在前传设备支持多路CPRI/eCPRI信号电层复用和前向纠错(FEC)情况下时延指标将会增大。目前,4G回传设备作为PE节点的转发时延在20~50us量级,可较好保障eMBB业务的时延指标。因此,为支撑5G超低时延业务的应用与部署,无线网、承载网和核心网需要协同分配时延性能指标。

图3 CU和DU的物理层分割方案示意

表2 5G前传带宽需求评估

图4 5G业务的端到端时延指标分配示意图

● 高精度时间同步

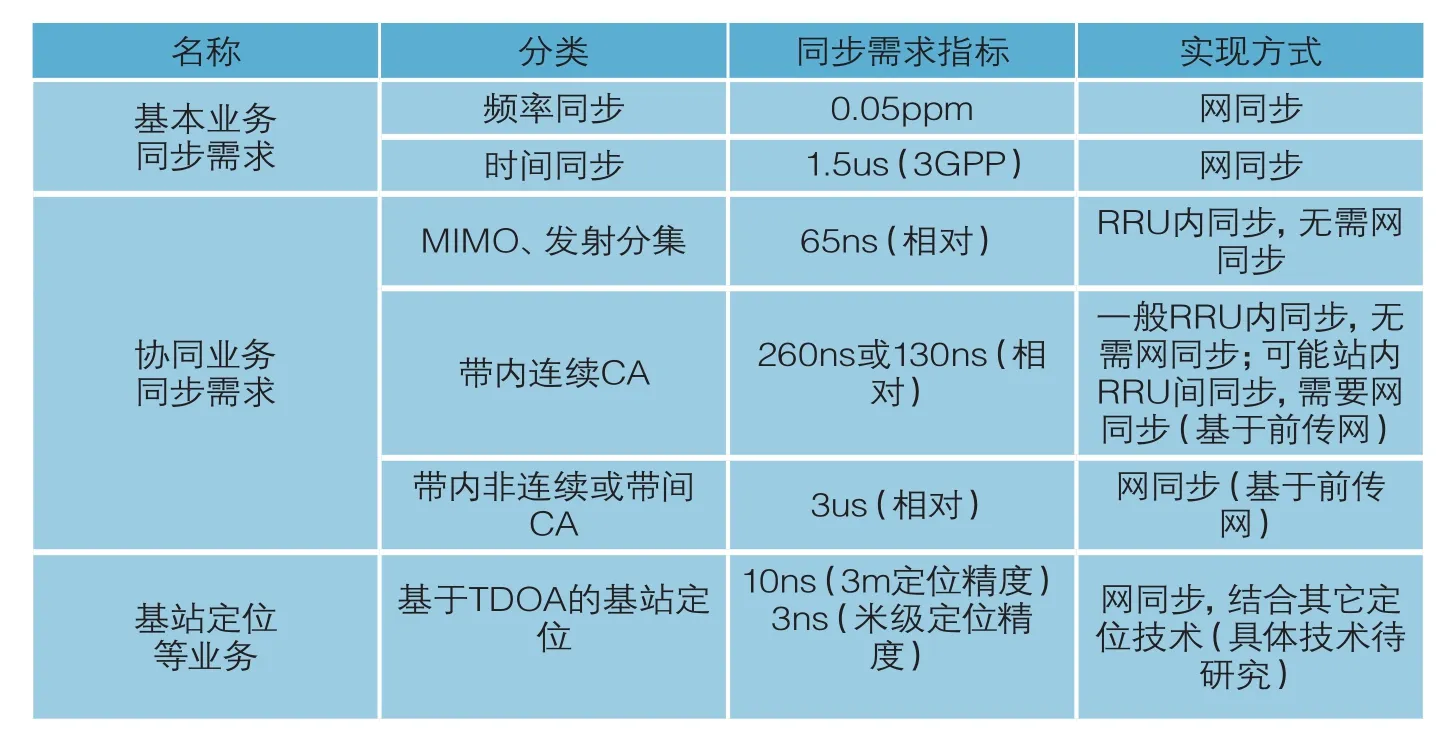

高精度时间同步是5G承载的第三个关键性能指标需求。5G的同步需求主要体现在基本业务、协同业务和基站定位等新业务的频率和时间同步需求指标3个方面,具体见表3。

(a)基本业务的时间同步需求:是所有TDD制式无线系统的共性要求,主要是为了避免上下行时隙之间的干扰。5G系统根据子载波间隔可灵活扩展的特点,通过在保护周期(GP)中灵活配置多个符号的方式,与TD-LTE维持相同的基本时间同步需求,即要求不同基站空口之间的时间偏差优于3us。

(b)协同业务的时间同步需求:是5G高精度时间同步需求的集中体现。无线网的MIMO、多点协同(CoMP)和载波聚合(CA)等对时间同步均有严格要求。这些无线协同技术通常应用于同一RRU/AAU的不同天线,或是共站的两个RRU/AAU之间。根据3GPP规范,在不同应用场景下,同步需求可包括65ns/130ns/260ns/3us等不同精度级别,其中,260ns或优于260ns的同步需求绝大部分发生在同一RRU/AAU的不同天线,可通过RRU/AAU的相对同步实现,无需外部网同步,部分百纳秒量级时间同步需求场景(如带内连续CA)可能发生在同一基站的不同RRU/AAU之间,需要基于前传网实现高精度网同步,而备受关注的带内非连续载波聚合以及带间载波聚合则发生在同一基站的不同RRU/AAU之间,时间同步需求从最初的260ns(见3GPP TS36.104)降低到3us(见3GPP TS 38.104)。

(c)基站定位等业务:5G网络在提供车联网、工业互联网等新型业务时,需要提供基于到达时间差(TDOA)的基站定位业务。由于定位精度和基站之间的时间相位误差直接相关,这时需要更高精度的时间同步,比如,3米的定位精度对应的基站同步误差约为10ns,单纯以太网同步技术难以实现,需要结合RTK等技术来实现米级乃至亚米级的高精度定位服务。

总体来看,在一般情况下,5G系统基站间同步需求仍为3us,与TD-LTE相同,即同一基站的不同RRU/AAU之间的同步需求主要为3us,少量应用场景可能需要百纳秒量级,另外,基站定位等新业务可能提出更高的时间同步需求。

表3 5G的频率和时间同步需求分析