南京国民政府时期已婚妇女冠姓问题之争的群体画像

——以《中华民国民法·亲属》为中心

2018-09-04孙慧娟中国社会科学院研究生院

孙慧娟/中国社会科学院研究生院

姓名是人的符号,是 “人”“我”分界的标志。按普通习惯,“姓”“名”性质不同,一个人有一个人的“名”,但多个人可以共用一个“姓”。纵观国内外,自古至今,人类社会组织有此现象,足以引起研究的志趣。尤其是在我国传统社会,夫权至上、男性家长处于主导地位,妇女姓名变更依习俗而定,并未引起人们争议,女性多是默默无“姓”、无“名”的状态[1]。但南京国民政府时期,受新文化运动影响,追求两性平等和女性解放的潮流影响到社会各界,尤其在制定《中华民国民法·亲属》时,对妇女婚后姓氏变更,引起了国民政府立法机关、法学界专家和法学团体以及其他社会组织和个人的激烈争论。其间,以胡汉民、林森为代表的国民党立法院立法委员、以胡长清为代表的法学专家以及法学社会团体(三五法学社)、社会知识分子等,都积极发表了不同的看法和见解。

一直以来,学界研究的重点侧重于民法典本身,对已婚妇女姓氏变更的探讨寥寥可数;尤其是南京国民政府时期已婚妇女姓氏变更之争,更是几乎没有涉足的空白领域[2]。从南京国民政府民法典的立法进程来看,自1929年2月1日开始起草,数月之间完成了前三编:总则编于同年5月公布;债及物权两编于同年11月公布。但亲属和继承两编进展缓慢,直到1930年12月公布,究其原因,民法起草委员会召集委员傅秉常曾言:“前三编的时候不过是立法的技术问题,原则上各国差不多,都是一样的;至于亲属继承两编,各国之间很少完全相同……亲属继承法上的原则大都根据社会上道德的观念来的,而社会上道德的观念又因时代的不同环境的不同而有变异,所以很难定出一个标准出来”[3]。正是受道德观念、时代环境变迁的影响,对已婚妇女冠姓问题,一时难有统一标准,成为各界热烈讨论之焦点,并延续至亲属编实施后的相当一段时期。笔者借助《中华民国民法·亲属》实施前后南京国民政府立法院、中央政治会议的会议记录,《法学评论》《法学季刊》《妇女共鸣》《大公报》《申报》等报刊对该问题的记载,将参与争论的群体划分为立法院民法起草委员会、法学界专家和团体、其他社会知识份子三类,通过对已婚妇女冠姓争论的解答,勾勒参与争论群体的画像,以助于理解社会各界在新旧社会交替中对法律变革与社会传统两者的关系的认识。

一、立法院民法起草委员会的观点:以史尚宽理念为指引

立法院为国民政府最高立法机关,“有议决法律案、预算案、大赦案、宣战案、媾和案、条约案及其他重要国际事项之职权”[4]。1928年10月,根据《中华民国国民政府组织法》规定,立法院设院长、副院长各1人,其主要成员是立法委员,人数为49至99人,由国民政府任命;每届任期两年,并不得兼任中央及地方各机关之事务官[5]。1928年12月,南京国民政府立法院成立,胡汉民以国民党中央执行委员会常务委员、中央执行委员会政治会议(以下简称“中央政治会议”[6])委员的身份,被中央执行委员会选任为国民政府立法院院长。第一届立法委员会(1928年至1930年)所设49名立法委员,均由立法院院长胡汉民提名,由国民政府任命。立法院于1929年1月29日议决指定立法委员傅秉常、史尚宽、焦易堂、林彬、郑毓秀(后由王用宾继任[7])组成民法起草委员会[8],并聘请司法院院长王宠惠、考试院院长戴传贤与法国人宝道为顾问,委任何崇为秘书,胡长清为纂修。

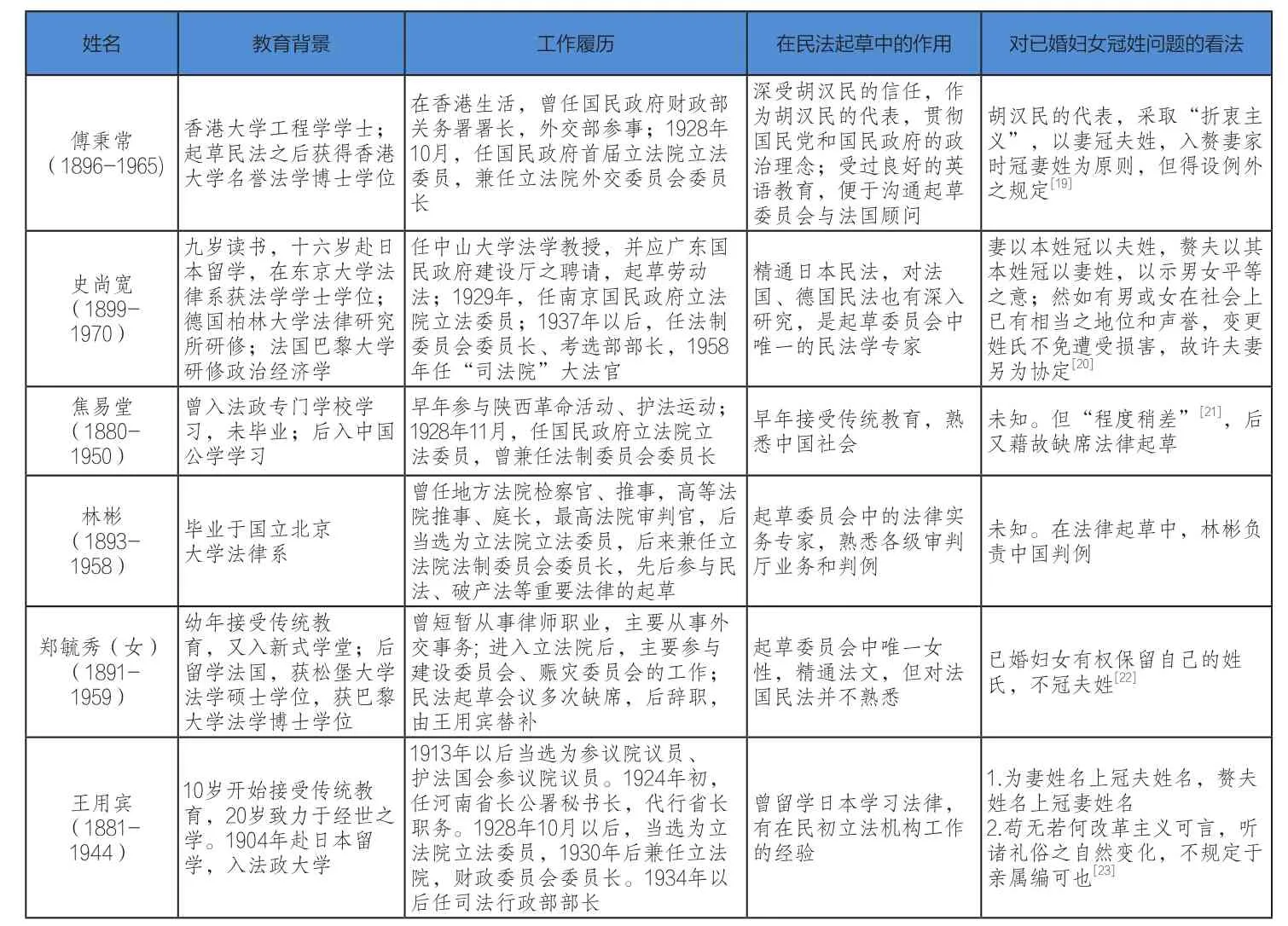

民法起草委员会成员组成结构的复合型特征,对这一群体意见表达有重要影响。首先,起草委员会的召集人傅秉常自幼在香港接受教育,精通英文,在香港大学获得工程学学士学位,但他从未系统学习过法律,是委员会的政治组织者。其次,傅秉常之外的四位起草委员,具有中西结合、理论与实务结合的特点:史尚宽、郑毓秀(后来的王用宾)都曾在国外获得法学学位,焦易堂、林彬在国内接受教育,对中国的国史民情有着深入的了解;史尚宽精于民法学理论,林彬具有丰富的法律实务经验(见表1)。由于委员会成员们教育、工作实践、法律学识的差异,对待已婚妇女冠姓有不同、甚至是截然迥异的看法。胡汉民之所以指派傅秉常主持民法起草委员会,不在于他精通民法理论和法律实务,而在于他政治上忠诚可靠,且具有极好的组织协调能力[9]。故而傅秉常对已婚妇女冠姓的看法是取决于胡汉民的观点。胡汉民共参加了起草委员会200多次会议的80次以上[10],而胡氏是赞成妻冠夫姓这一原则。焦易堂的观点笔者未能查到,郑毓秀虽支持妇女保留本姓的权利,但由于“焦、郑二人程度稍差,但焦为党国元老,且识大体,稍后两人均藉故缺席,实际负责逐条起草之委员为史、林与余(傅秉常)三人”[11],尤其是在起草亲属、继承两编时,王用宾已经代替了郑毓秀[12]。王毕业于日本法政大学,对妻冠夫姓也持支持态度,但也有自己的观点,认为应该是“为妻姓名上冠夫姓名,赘夫姓名上冠妻姓名。如是则书妇人者,直曰李某妻张某,直截了当,无隐无疑,尚不失为亲属法上一新颖条文也”[13];同时他也持保留意见,“夫妻姓氏问题,从来书法题例,已有成规,通俗之妇人称谓,纵有未合,无伤大体,苟无若何改革主义可言,听诸礼俗之自然变化,不规定于亲属编可也”[14],认为如果没有改革,不如因循旧制,呈现出一定的矛盾性特点。

史尚宽则由于自己深厚的民法学理论素养,为民法各编立法原则的拟定、篇章结构的设计、全案条文的起草提供了系统的理论支持,因而他对已婚妇女冠姓的认识起到了主导性作用。傅秉常在其回忆中曾说道,起草委员会内部的分工是“史尚宽负责德、法、日文方面之法律资料,林彬负责中国判例”[15]。参与此事的吴经熊指出,民法95%的条文不是对德国和瑞士民法的照帐誊录,就是改头换面。梅仲协也说,这部民法“采德国立法例者,十之六七;瑞士立法例者,十之三四;而法、日、苏联之成规,亦曾撷取一二”[16]。可以说,民法主要框架和观点都来自于史尚宽对欧陆民法的熟知之上。史氏认为,妻以本姓冠以夫姓,赘夫以其本姓冠以妻姓,以示男女平等之意;然如有男或女在社会上已有相当之地位和声誉,变更姓氏不免遭受损害,故许夫妻另为协定,认为这是“实为最进步及合于现状之有弹性的立法”[17]。此后的具体规定也是来自史氏之思想。

表1:民法起草委员会各位委员背景说明及对已婚妇女冠姓的看法[18]

二、学界专家和法学团体的观点:意见相左难以统一

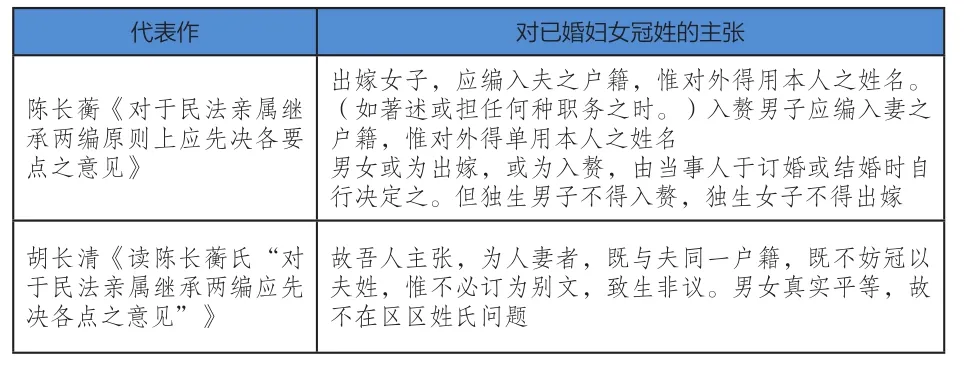

立法院委员们在立法原则和胡汉民的协调下,尚能得出统一的意见;而法学界对于已婚妇女冠姓问题意见相左,并产生了激烈的论战。一是同为学界专家,胡长清和陈长蘅有不同的意见,陈氏认为“出嫁女子,应编入夫之户籍,惟对外得用本人之姓名”[24];而胡氏则认为“吾人以为姓之为姓,仍以保存为是;姓氏问题,暂仍旧惯,尚无大害;否则徒滋纠纷,于事无补”[25],希望维持习俗旧制。二是南京三五法学社认为,妇女姓氏几无讨论之必要。本部分将主要分析以胡长清、陈长蘅为代表的学界专家的意见,以及结合三五法学社的观点,来认识当时学界对这一问题的看法。

陈长蘅是立法院立法委员,也是著名的人口学家和法学家,1930年他在《法律评论(北京)》上发表了《对于民法亲属继承两编原则上应先决各要点之意见》[26],以个人名义对民法亲属继承两编的若干原则提出了自己的意见。胡长清针对陈氏观点,形成了《读陈长蘅氏“对于民法亲属继承两编应先决各点之意见”》一文,提出了不同的看法。两者的观点见表2。陈长蘅认为,出嫁女子从夫姓,入赘男子从妻姓,但对外时得用本人之姓名;胡氏则认为对于已婚妇女姓氏“暂仍旧惯”,已嫁妇女,冠以夫姓,不必再生非议。同时,胡氏也认为,男女的真实平等,不在于姓氏问题。即使妻冠夫姓,也对“男女平等之义尚无大碍”。

表2:陈长蘅、胡长清对已婚妇女冠姓问题的观点

南京三五法学社的成员也积极参与了该问题的讨论。南京三五法学社依据“三民主义五权宪法研究法学定名为三五法学社”,社员为“中国国民党党员对于法学素有研究者”,且“经由本社社员五人以上之介绍经社务委员会之同意”才能加入[27]。三五法学社社员包括王用宾、楼桐荪、焦易堂、王宠惠、陈长蘅等人。其中,胡汉民、王宠惠、戴传贤任三五法学社监察委员,焦易堂、王用宾等人为社务委员[28]。从三五法学社监察委员、社务委员以及其他社员情况看,社员绝大多数都是在立法院、各级法院、检察院中任职的政府官员,以及法学界的翘楚。三五法学社在《民法规属继承编之先决各点:三五法学社草拟之意见书》中认为,民法亲属编“夫妻及子女间姓氏问题无以法律规定之必要”[29]。三五法学社支持胡长清的观点,认为女子姓氏没有规定的可行性和必要性,我国女子出嫁向来不改姓,“且本党男女平等精神之表现,仅于必要的问题而已,非于不必要之事一一等量齐衡之也”[30]。由此可观,三五法学社是遵循男女平等原则,但认为已婚妇女冠姓问题并不是男女平等的本质问题,因而在立法层面是没有必要涉及。

三、社会知识分子的观点:以保留己姓为主流

对已婚妇女冠姓问题的争论,不仅停留在立法机构层面,也不是法学专家和法学团体的“专利”,社会上诸多名望人士、知识分子也表达了自己的看法,从而进一步丰富了对已婚妇女冠姓问题的讨论。

1930年4月15日,国民政府在南京召开第二届全国教育会议。在会议的第四日即4月18日,立法院院长胡汉民、副院长林森邀请全国教育会议全部与会人员,包括蔡元培、李石曾、吴稚晖、蒋梦麟、杨杏佛等百余人到立法院,并提出了三个问题请教于他们。其中第一个问题是关于姓氏的问题,包含三个方面:“(一)要姓?(二)不要姓?(三)如要姓,应从父姓抑应从母姓?”与会学者对此进行了热烈的讨论,激进者如蔡元培认为姓氏是没有存在的必要,因而男女之间也就不存在冠姓之争了;中立者如张默君、李石曾、蒋梦麟等则认为姓氏有存在的必要,或在一定时期内有存在的必要,儿女的姓氏可以自由选择;无谓者则主张有没有姓是无碍于社会运转的,如钟荣光、吴稚晖。胡庶华认为大学里有女生便要姓,但他所主持的学校没有女生,可以推断他也是主张不要姓的。

表3:南京国民政府第二届全国教育会议与会人员对姓氏的看法[31]

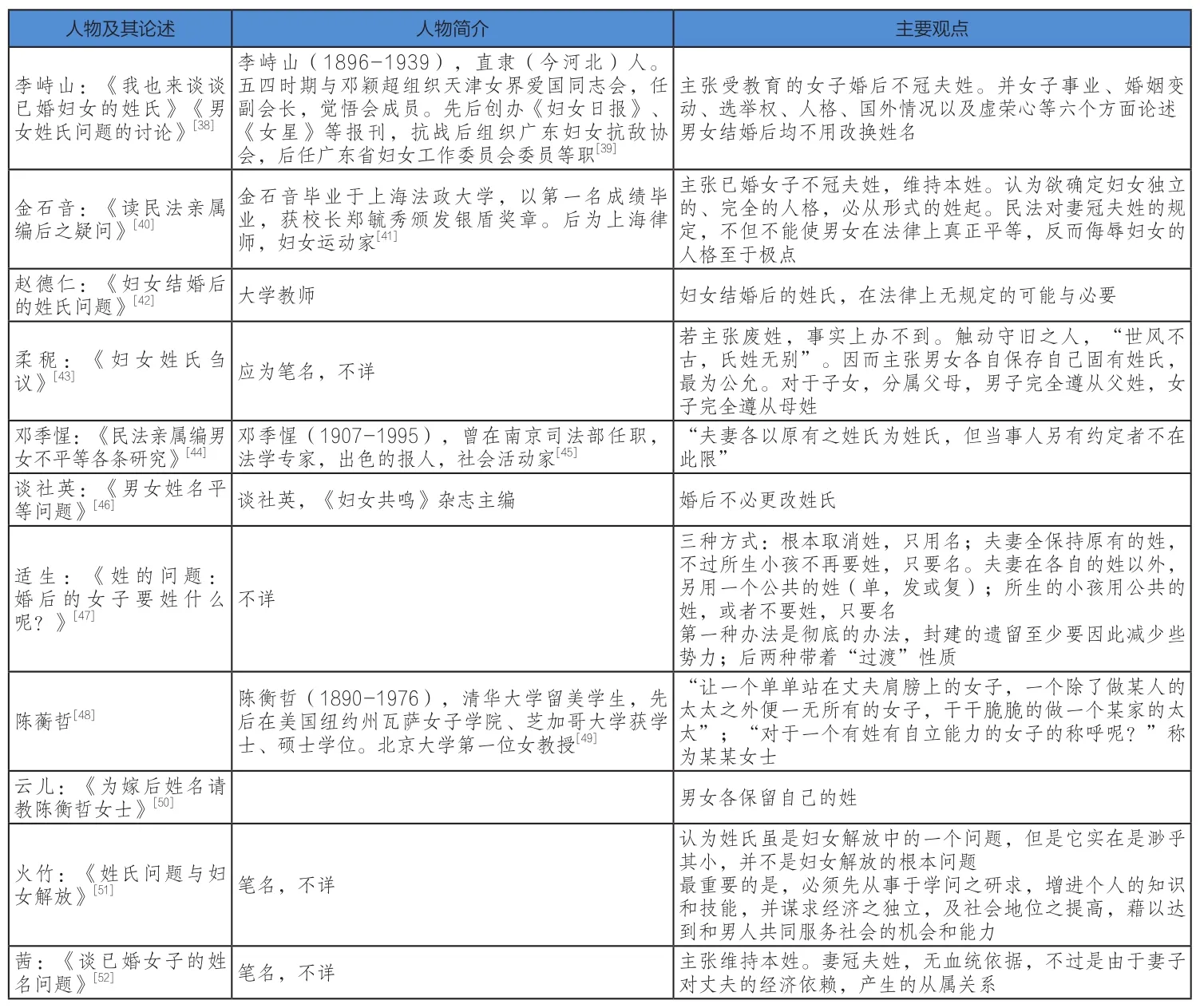

除了会议集中讨论之外,社会上的知识分子也对已婚女子冠姓问题发表了诸多看法。从笔者占有资料归纳看来,主要分为如下几种观点。第一,主张女子婚后维持本姓,不必更姓。这种观点占了绝大多数,如李峙山、金石音、柔秜、邓季惺、谈社英、云儿(可能是《妇女共鸣》杂志主编陈逸云)等。第二,认为应对不同的女性区别对待,以陈蘅哲的观点为代表。她认为没有独立自主的女性应该冠夫姓,称为某某夫人;而对于有姓、有能力、有工作的女性,则可以保留姓氏,称为本姓之女士。即使如此,独立的女性在一定的场合也可以选择冠夫姓,以显示家庭和睦团结。第三,火竹(笔名)认为,姓氏问题对于男女平等而言是个微小的问题,妇女必须增进知识,谋求经济独立和社会地位提高才是根本。从社会上知识分子的观点来看,以女性的声音为主,且观点多为进步性的观点,追求男女平等,谋求经济独立和社会地位提升,已成为女性在已婚后冠姓问题上的主流声音。

表4:社会上部分知识分子对已婚妇女冠姓的观点

四、结语

民法亲属编中关于已婚妇女冠姓问题的争论现象中,呈现出以下几个比较显明的特点。第一,争论引起了对两性平等、人格独立的根本探讨,这一讨论是广泛和热烈的。第二,立法者、教育家、法学家、法学群体、社会上的知识份子积极参与对冠姓问题的讨论,且意见如此相左,这在民法亲属编之前的立法进程中是几乎不可能出现的情况。从具体群体意见表达而言,民法起草委员会委员们的观点和主张基本上可视同为官方意见,官方虽然群体内部虽有不同的意见,但在胡汉民等协调之下,尚能得出一致意见;但就其他群体和个人而言,则难有定论。第三,国民政府虽然在立法上表现出积极听取各方意见的态度,但最终仍沿袭旧制,选择已婚妇女冠夫姓的传统。虽规定入赘的男性冠妻姓,或者男女另行规定者除外,但在当时社会情形下,入赘男子毕竟是少数,男尊女卑的社会现实也不会允许男女协商确定。

姓氏之争背后其实是传统和近代化冲突与协调。就立法者、争论参与者的具体经历而言,很多人都受过西式教育的熏陶或曾有过西方国家的游历,思想意识层面也多接近西方男女平等的追求。但是从当时社会现实看,仍然是男尊女卑的情形,女冠夫姓作为社会习俗仍然有深厚的社会基础,最终立法天平也倾向于传统,即使在国外留学且是女性独立典范的陈蘅哲也认为经济上不能独立的妇女“干干脆脆的做一个某家的太太”,传统习俗非一日可改,也不是一场争论就能消除。

姓氏争论中的女性参与也是妇女解放的直接后果。中国妇女解放运动始自维新运动,民国时期的女权运动主要围绕争取参政权与受教育的权利,“欲求社会之平等,必先求男女之平权;欲求男女之平权,非先与女子以参政权不可”[53]。1924年4月,《国民党第一次全国代表大会宣言》发布了“国民党党纲”,在“国民党党纲·对内政策”第12条中称:“于法律上、经济上、教育上、社会上确认男女平等之原则,助进女权之发展。”从而确立“男女平等”之原则。继而,1926年1月,国民党第二次全国代表大会通过《妇女运动决议案》,该决议案将国民党政纲转化为具体的法律政策。妇女解放运动直接助推了妇女在姓氏问题上追求男女平等的原则。

当然,妇女姓氏问题和妇女社会地位的变化息息相关,妇女从“无名”到“有名”,不仅和时代变迁有关,也与自身社会地位和教育程度相联。从具体争论看,妇女冠姓问题的讨论似乎只在社会上层引起了争论,对于社会下层的女子并没有涉及。各种原因,如茜所说:“无知无识没受多大教育的女子,她们根本就不知道这种姓名问题,是自己人权的一部;既根本不知,她们对此权利当然无从争起,而且大多数也无力与争”[54]。未能了解底层女性对已婚妇女冠姓问题的看法,也是本文的一项缺憾和不足。