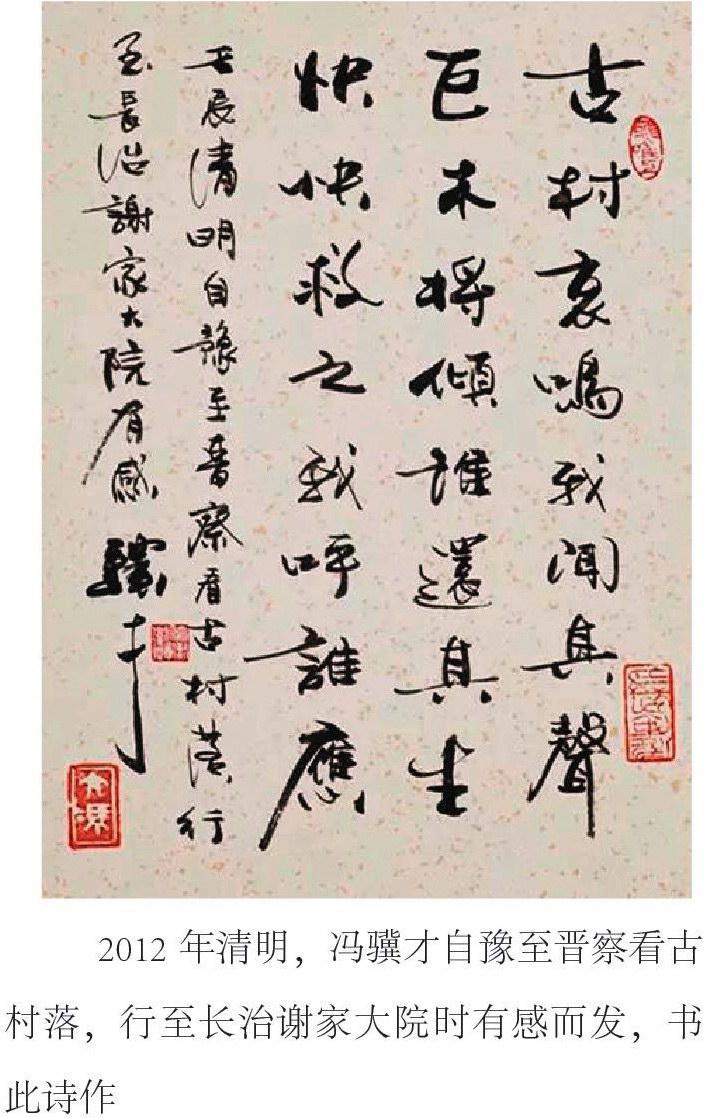

冯骥才:文化痛疼了,你要先痛疼

2018-09-01冯骥才

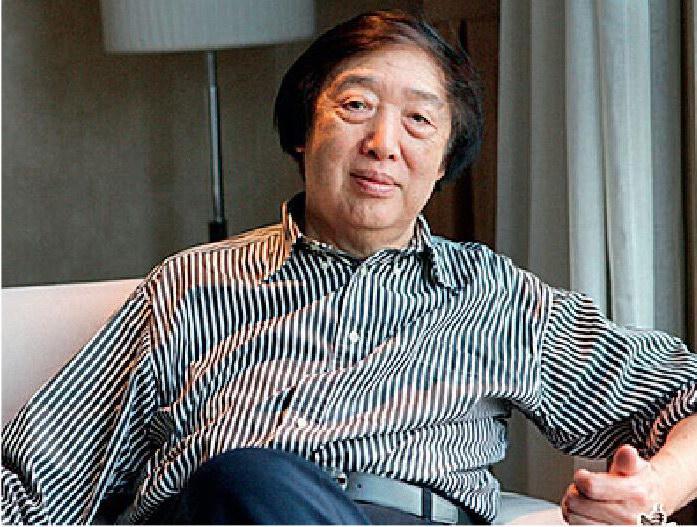

冯骥才,祖籍浙江宁波,1942年生于天津,当代作家、画家、文化学者。现为国家非物质文化遗产名录专家委员会主任,国家传统村落保护专家委员会主任,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长与教授。

文化疼痛了,你要先疼痛;如果文化疼痛了你还不痛,那就坏了。我们太不在乎我们自己的文化。我们连文化人都不在乎我们自己的文化,还老说我们的文化博大精深,这是不是有点虚伪呢?知识分子在整个文化自觉里面应该有一个概念,就是文化先觉。

纵横:冯先生,您在20世纪80年代发表的小说《神鞭》《三寸金莲》影响极大,其主旨是批判中国传统文化的“劣根性”,而您从90年代开始从事民间文化遗产的保护却强调传统文化的保守和传承,从表面上看这种态度是矛盾的,逻辑上并不自洽,您自己是如何看待这种矛盾的?

冯骥才:问得非常好。我写《神鞭》《三寸金莲》,实际上是反省我们文化负面的东西。国民性中负面的东西。鲁迅先生早就做过很深刻的反省,对传统文化中负面的内容展开过批判。我做民问文化遗产保护,是保护传统文化。前者是批判,后者是保护,这两个东西是不是冲突呢?我也想过,实际上这是一个问题的两面。因为任何一个民族的文化,它既有优根,也有劣根。鲁迅先生当时提出国民性问题,是想催动国人的自省。鲁迅先生对国人的态度是“哀其不幸,怒其不争”,他要让国民有一种清醒的自我反省,这也是要唤起一种文化自觉。他从文化的负面入手,指出我们身上有垢病,这个病是封建性的东西。

我80年代对传统文化劣根的批判和90年代对传统文化优根的保护,实际上是一体的,是一体两面。80年代要进步,需要从国民性的角度来进行自我批评,求得自身的解放与健康的进取;90年代做的事是保护文化遗产,是在开放中怎么保持自己身上优秀的东西,不丢掉自己伟大的传统与本色,这两个是一码事。80年代强调国民应该自省,要看到我们身上的问题,因为这些不好的东西会妨碍我们开放与进步,就像鲁迅写的阿Q身上那类东西,我们需要这样一种自省与自觉;到了90年代,我们需要对传统文化中好的东西保持一种自觉。这二者如同一枚硬币的两面,所以我很容易就转过来了。

纵横:从五四时期到现在,思想界对传统文化抱着截然不同的两种态度,或者全盘否定,或者全盘接受,您从文化自觉的角度将对立的二者统一于一体,这是一种思想贡献。那么在实际过程中,您从内心深处是怎樣从文化批判转向文化保护的?

冯骥才:90年代的文化保护基于一个时代大环境,就是我们把自己文化中好的东西忘掉了,我们不知道我们的文化好在哪儿。鲁迅那个时代是不知道我们民族的问题在哪儿,我们的负面在哪儿;现在是不知道我们民族好的东西在哪儿。为了急速地摆脱贫困,得到物质的丰富,取得经济的高速发展,我们忽视了精神性的东西,把我们民族优秀的东西像泼水一样,连同孩子一块儿泼出去了。“文革”期问,我们是恶狠狠地毁掉了我们文化中好的东西;改革开放期间,我们是乐呵呵地扔掉了我们文化中好的东西。

而且,这个时期我们对外开放,国门大开,外来的东西纷纷涌入,文化也跟着一块进来了。这个文化主要不是西方精英的经典文化,大部分是商业文化和消费文化,比如各式各样的时尚品牌、NBA、超市、迪士尼、好莱坞、汉堡包、动漫等。我们来不及对这些外来文化进行挑选,整个一套东西就一股脑儿地进来了,弥漫了我们国民的精神。我们的年轻孩子,脑子里全是这些东西。

体现在城市建筑上,就是不分好坏,不分有没有价值,认为只要是旧的都不好,全要盖新的,全要玻璃幕墙。我当时写过一篇文章,叫做《中国城市的再造》,因为在90年代很短的时间内,我们600多个城市以很快的速度基本变得一模一样。把自己原来的城市从地球上抹去,重新建造一个新的城市,这种情况全世界都没有。世界上除非遇到特大的地震或者是战争(比如说二战的时候,像华沙、杜塞尔多夫这些城市再造),很少听说把一个城市乐呵呵地拆除重造,好像这个城市没有发生过历史一样。

纵横:著名文物学家谢辰生先生说过,北京城城墙的拆掉,不是北京被毁得最厉害的,城墙拆了北京城还在,毁得最厉害的是90年代。

冯骥才:对,真正代表北京的并不是北京的几个符号,不是天坛、故宫、颐和园,而是那些四合院、胡同,以及四合院和胡同里的文化。但我们一下子就把它们全拆了,城市伤筋动骨地改变了,历史中断了,魂儿散了,表面看也就没有自己的特色了。这时我们才发现,对自己城市的自豪找不着凭借了,城市的文脉断了。不仅北京,各地全是如此。几千年来不同民族、不同地域创造和积淀的深厚和各具特色的文化,被轻易地抛弃了,都被当做过时的、无用的东西抛掉了。我们干了多蠢的事,多没有文化的事!

一个多月前我到白洋淀去了一趟,回来后我写了一篇文章,叫《白洋淀之忧》。白洋淀原来的房子非常有特点,都是平顶子,粮食等东西都在房顶上晒,房顶周围一圈女儿墙;房子与房子很近,邻居问串门的时候从我家迈一步就可以到你家。白洋淀涨水时,一楼容易进水,人们就搬到房顶上去。这两年白洋淀为了搞旅游,把原来的房子全拆了,全盖成了徽派建筑,而且每个村庄外边居然垒了一个花园式的墙、苏州园林式的墙,粉墙灰瓦,中间做成各式花窗,菱形的、圆形的、扇形的,完全是江南特色。还有一个村子,请来美院建筑学院的一位博士设计,这位博士曾经在日本学建筑,喜欢日式建筑,所以就盖了一片日式房子。白洋淀是抗日根据地,是雁翎队出没的地方,这么干是不是太荒唐?直到现在,我们的历史文化还在遭受破坏!

这里有一个很大的问题,就是对优秀传统文化背后精神的忽视、对精神价值的忽视,一切都服从于市场的需求,好像我们的文化只有能够卖钱,才是有用的。今天仍然是这样。在中央文史馆成立60周年纪念的时候,我在人民大会堂跟温总理当面说,我们600多个城市没有了。从2000年到2010年,我们一共消失了90万个村落。原来是360万个村落,到2010年只剩270万个,可怕的是,到底消失了哪些村落我们并不知道。我对温总理说:“汶川地震的时候,大禹的故乡淹没在堰塞湖底,您不是很着急吗?中华民族何止一个大禹的故乡,在我们还来不及对村落的历史逐一问一问的时候,这些村落已经没有了。”应该承认,我们沉甸甸的历史已经变得“稀薄”了:我们中华民族非常雄厚的、灿烂的、密集的文化,正在被快速地稀释,但是没有多少人为她着急。我们不是文明古国、文化大国吗,为什么没多少人为文化的命运着急?

纵横:是什么机缘促使您开始民间文化遗产保护行动的?第一次保护行动是在哪一年?

冯骥才:90年代初我画了一批画,我在这些画里放进了自己一些新的想法,我很想给人们看看,就到六个城市巡回展览。在上海展览的时候,《文汇报》和《解放日报》的几个记者朋友对我说,冯骥才,领你去看一个地方,特别好玩。我问哪里,他们说周庄,刚过完900岁的生日。我问还有什么,他们说还有个沈万三的故居。我小时候就看过沈万三的连环画,很有兴趣,就一块儿去了。

到这个村庄一看,900岁生日过完,已经恢复平静。这是一个原汁原味的老村庄。因为是冬天去的,地上湿漉漉的,苔藓还有点绿,房顶和桥栏上都有苔藓。那天下着雾,站在桥上,可以听到空中有鸟飞过,桥底下有船劃过的声音。我在那儿站着,就跟梦一样。这时我看见远处一座小小的房子,在河边,很美。当地人跟我讲,这是柳亚子的“迷楼”。柳亚子当年跟沈钧儒搞南社,常在这里聚会,交换进步思想。一个寡妇带着一个女儿,在这儿开了一个茶楼。

他们说,你很幸运,这个房子你要不看的话,很快就要拆了。我问为什么要拆掉呢?他们说现在周庄人都把自己在当地的老房子卖了,卖了以后把木料拆下来,在镇外找一块便宜的地盖新房,人们都这么干。这个迷楼店主也想把房子卖掉。我问卖多少钱?他们说不贵,也就几万块钱。我当时一听就有点着急。这是很自然的,在没有经过什么思考的情况下,就是一种很自然的感情。我跟朋友说,这个房子我买了吧,我的画正在上海美术馆展览,有人要买画,我说我不卖画,但为了这个迷楼,我愿意卖一幅画。一幅画可以卖几万吧,卖了之后我把钱给你们,你们把这房子买下来,作为《文汇报》接待客人的地方。回到上海,我就把一幅画一一《太白诗意》卖给了一个台湾人,卖了多少钱我忘了,反正是几万块钱。

钱给房主以后,他说卖低了,得卖15万。我说好,我再卖画。但是还不行,卖主又要30万了。当时30万可是非常高的价钱了,90年代初房价这么高是很离谱的。这一来我就跟他较上劲了。后来当地的负责人跟我讲,冯先生你放心吧,这个人不会卖这个房子,因为他也知道这个房子有价值。就这样,迷楼给留下来了。去年我这儿的一个摄影师还去迷楼给我拍了几张照片。

这是我的第一次文化遗产保护行动。尽管我还没有付钱,但是开始做了这么一件事,这是1991年12月份的事。

纵横:保护周庄的迷楼是个很美的故事,听说您紧接着又卖画给应昌期先生,修缮了唐代诗人贺知章的祠堂?

冯骥才:1992年3月,我回老家宁波办画展。展览期问,当地政府有关人士说,冯先生,在月湖边上有一个特别好的房子,是贺秘监祠,唐代诗人贺知章的祠堂,政府想把它改造好以后交给文联。如果你整个修缮了,这房子就给你。修缮费用大概需要20万元。

当时如果没有那20万元,这房子可能就拆了。我到那儿一看,觉得非常好,很有味道。房子后边临着湖水,有一个小院子,格局很好,典型的徽派建筑。我说这样吧,我正好在办展览,就把我展览中6尺对开的大画拿出五幅卖了,4万一幅,卖了以后钱给宁波文联。他们说行。没过两三天,台湾著名企业家、应氏围棋计点制创始人应昌期来了。他一看,特别喜欢一幅《老夫老妻》的画。这是我的一个典型题材。“文革”期间,我的生活很难,我跟爱人一起住着一个很破的房子。有一天我画了一幅画,一片风雪飘飘的树林,一棵大树里边藏着一对小鸟,我说咱俩就像风雪里边的两只小鸟。1976年地震,我们家房子塌了,那幅画还挂在墙上,我就把它摘下来了,这幅画对我有特别的意义。我对应先生说,那我给您重画一幅吧。画完以后拿给他看,应先生说,这就是我跟我妻子的一辈子,我们经历过很多艰难,特别有感触,我要了。当时他掏了10万元。很快这几幅画就卖完了,筹到20万元,把贺知章的祠堂修缮好了,交给了宁波文联。现在我每次回到宁波,必到这儿去一趟。

这都是我文化遗产抢救的前因。我找到了一个方式,就是卖画。

纵横:这两件事情干得漂亮,可以说是源自一个作家和画家的内心情感而触发的本能的行动。90年代中期,天津进行“旧城改造”,您又挺身而出,留下一个老城博物馆。听说还“冒犯”了李瑞环主席?

冯骥才:1994年,天津报纸忽然发了一条新闻,说是天津城区要进行旧城改造。天津有600年的历史。1404年明成祖朱棣把首都迁到北京之后,天津建的城。它的文物非常密集,非常多。虽然义和团运动的时候,八国联军把它炸得面目全非,但是一些好的东西还在。

当时老城里的人民生活条件很差。这城五六百年没有人修,一代代人住在那儿,房子都是砖木结构,很容易烂,很容易坏。政府要改造,我觉得是出于好意。但是这城里边还有很多珍贵的东西。

有一次开政协会议,我跟李瑞环主席说,有一个不好的词,叫“旧城改造”。如果说“老城改造”,我们起码还知道这老城里还有好的东西,但“旧城改造”呢,首先想到的是旧的不去新的不来;而且“改造”都是针对不好的东西而言的,例如知识分子改造、劳动改造等。如果说“老城修缮”就好得多。李瑞环说,“旧城改造”这词是我发明的。当时那可是大会,四百多人啊。我跟李瑞环说:“冒犯了,主席。”李瑞环就笑了,说:“你这话是对的。当时我们没有这个觉悟,我们想解决的,就是老百姓的生活问题。你们现在这个观点是对的。”瑞环的气度我是真心佩服的,他是我的老市长,跟我们文化界的感情很好。后来我在天津做了很多事情,他都是支持我的。他甚至跟天津市长说,你们要听听冯骥才的意见。

这个老城当时承包给了一个香港商人做改造,他预备把这个城铲平,改造成“龙城”。我就跟市里边提意见,可是市里边接受不了,说已经定了,没有办法。我当时在天津文联当主席,我就跟摄影家协会主席说:“咱们组织一个纯民间活动,请摄影家采风,我掏钱。”钱从哪里来呢?我只有一个办法,就是卖字卖画,这是从周庄和宁波留下的“老法子”。但是当时很惨,房管局、城建局、规划局的那些领导都要画,而且都要三张,本人一张,秘书一张,司机一张。这些人我全得给,因为我需要他们支持我。做什么事呢?一方面,尽量保住一些重要的历史建筑,一方面就是把整个老城考察一遍,记录下来,别最后把它铲平了后人什么也不知道了。我们把整个天津老城里里外外考察了一番。那时候我就是整天画画、写字,所有的活动经费全由我个人掏钱。对天津老城的考察前后历时两年多,1996年年初结束的。

在老城开拆之前,我找到天津市副市长王德惠,我说老城马上就要拆了,您能不能留一栋房子建一个老城博物馆?他问博物馆怎么运行,我说由南开区政府负责,我已经找他们谈过。他问博物馆的东西从哪儿来,我说搞一个捐赠,我来号召老百姓捐东西。凡是属于老城记忆、老城标记、老城特征的,都可以,家具、生活物品、照片、资料、书信文献都可以往里捐。只要老百姓捐,谁捐了谁都会惦记这里,他的感情跟老城就不会分开。他说你这个主意挺好,我支持你。那时候老城已开始动迁和搬家,我就在老城里买了一批东西,有砖雕、牌匾、家具。我还在博物馆房子前边开了一个会,会上我讲了为什么要建一座老城博物馆,然后我第一个把东西捐出来。在短短几个月内,博物馆就收了几千件老百姓捐的东西,老城博物馆就建起來了。现在这座博物馆还在老城保护下来的十字街上。

纵横:在抢救天津老街——估衣街时,您跟市里面直接叫板,过程十分激烈,虽然以失败告终,但您以民间文化遗产保护者的崭新形象进入了公众视野。这个时候,在文化遗产抢救上,您已经相当自觉了吧?请您讲讲这个过程。

冯骥才:1999年快到春节的时候,我们想在天津最老的一条街搞一个元宵晚会。这条街叫估衣街,后来叫文化街,天津市重要的商业铺面都在那儿,有谦祥益、青云栈、瑞蚨祥等老字号,铺面都非常漂亮,有点像北京大栅栏,有700年的历史,比天津城还要早,先有估衣街,后有天津卫。

就在我们要搞活动的时候,忽然看到公告,估衣街都贴满了,说要在一个月之内把估衣街拆掉,所有的店铺停水停电。我就跟市里边提意见。

说句实话,估衣街的保护在当时是非常难的,后来争论得很厉害。

保护估衣街,我也是不顾一切。市委书记张立昌很不高兴。估衣街上有个天津总商会老建筑,是中国仅存的五四运动的遗址,是周恩来和邓颖超演讲的地方。当时天津学联副会长马骏组织学生运动,让总商会也行动起来,可商人们为了自己的利益,不愿意罢市,马骏就拿头撞了总商会戏台的柱子——后来拆的时候没人知道这柱子的历史,我花200元很便宜就买下来了。这个柱子是一代青年人的热血。我当时建议把总商会留下,同时把谦祥益、青云栈、山西会馆都留下……我提出各种方案,他们都不接受。我只好重点保护谦祥益,因为谦祥益是文保单位。

后来张立昌来文联开座谈会,我们文联的书记提前跟我打招呼说:“你不要再提估衣街了,因为张立昌在市里开会的时候当面跟我说了,这估衣街是你们文联管的吗?”可是在座谈会上我不能不说,我还是说了。我说,估衣街是重点文化保护单位,是木结构的房子,现在停水停电,如果一旦失火,谁负责任?不能停水停电,估衣街是必须保留的。我态度很坚决,但说得很平缓,也没有火气,我讲我的道理。在道理面前他们都没词儿了,谁也没出声就散会了。

说完以后,邮局就找我,说我们支持你,咱们出一套估衣街的明信片,把估衣街最后记录下来,留个纪念。我写了一些对联,做了一套估衣街的明信片,准备在估衣街上的邮局发行,我签名。可是报社不给发消息,因为他们已经接到通知:这段时问关于冯骥才的各种保护行动不许报道。我被“封杀”了。正好这时天津电台在做一个关于消防大队的节目,这个消防大队是我们文联经常采访的单位,他们请我去讲话,结尾时他们问冯先生最近在干什么,我说在做一套珍藏估衣街的明信片,几月几号我们将在估衣街邮局发行,希望大家来,东西很珍贵。估衣街邮局是天津市最老的邮局之一,现在还保留着最老的图章,我说非常值得去。

到了那一天,我去了,一看估衣街邮局门口贴了一个公告,说那个地方要拆了,房子不安全,谁也不能进。当时我就决定在估衣街街口的另一个邮局搞,老百姓就跟着去了。

那个队伍排了有三条街,正好那天相声演员牛群在天津,我说牛群你帮我一块签名去,我俩签了三个小时的明信片。签完名以后,我很激动,就到估衣街街中心拉了几个木头箱子,站在箱子上讲估衣街的历史。我说我们要爱惜我们的城市,这个街拆走的时候,好的东西必须留下来,要给城市留下来。

之后,市里边请我和一些专家、政府相关部门人员还有开发商在市政府开了个会,王德惠主持。他说,市里决定要用保护性的办法来解决估衣街的开发问题,叫保护性开发;估衣街六个珍贵的建筑要保留下来。还说,开发商几乎牺牲了几千万的利益来支持市里这个活动。之后他点名让我也说一说。我说,德惠市长讲的保护性开发很好,这证明我们政府有文化的眼光,开发商当然应该支持;但也不能说开发商牺牲了几千万,你要拆天安门不让你拆的话,你能说牺牲了几百个亿吗?后来估衣街流传一句话,叫“冯骥才加上谦祥益,××(开发单位)损失一个亿”。有人提醒我说,冯骥才你小心啊,你叫人少赚那么多钱,小心有人拿砖拍你。会后我特别高兴,专门写了一篇文章支持此事。

此后不久,法国科学院的人文基金会请我去法国,他们知道我在做城市文化保护,希望我跟巴黎的城市规划学者、建筑学家、艺术家见面,同时也让我看看法国的古典建筑到底是怎么保护的,城市是怎么保护的。在法国,我了解到雨果、梅里美、马尔罗他们关于城市保护的许多观点,了解到他们上世纪60年代的“文化普查”和文化遗产日,对此我做了很多研究。

在法国待了还不到一个月的时候,我忽然接到一份传真,是估衣街的店主集体发来的,每个人都签名盖了章。大概意思是说,在我走了以后,他们说趁冯骥才走了,赶紧拆,结果就拆了。我当时没想到会这样,政府不是说要“保护性开发”吗?政府说定的还会不算吗?我托熟人去打听,结果他们告诉我确实拆了,政府答应不拆的那几座建筑也开始拆了。我还托人找王德惠,也没有消息。我很着急,很快就踏上了归程。回到天津第二天我就到了估衣街,到现场一看我就傻了,整个估衣街一片平地,全是废墟,全拆了,到处都是铲车、吊车。原来说的那六个建筑,只剩谦祥益的一个门脸,它的另一半也拆掉了,像青云栈、山西会馆、总商会也全都拆掉了,一片瓦砾,什么都没有了。

我当时哗地一下眼泪就流出来了,情不自禁地哭了。面对北京记者的提问,我连话都说不出来了,最后只能喟然长叹。这些历史建筑一旦拆掉就没法恢复了,就算恢复了也不是历史了。后来《中国青年报》的记者写了一整版文章,反响很大,叫《冯骥才哭老街》。我把抢救估衣街的整个过程也写了一本书,叫《抢救老街》,但这书在天津不许卖。

后来,有一次我跟海南省委原书记罗保铭一起吃饭,他跟我说,你的“封杀”被解禁了。我说怎么解禁了呢?他说,瑞环回来了,把张立昌和李盛霖叫去了,说他们做得不对,冯骥才的话是对的,他们应该听。

但拆了的建筑不可能再复原。习近平总书记有次在城市工作会议上讲到,一个城市要注意自己的文脉。我觉得这个概念特别对,城市不仅是文化遗产,文化遗产是平面的东西,文脉是纵深的东西。

投身民问文化遗产的保护,我觉得我是被时代逼迫的,当然也是由衷的。我认为这是命运。到2000年的时候,我觉得自己和文化已经融为一体,就是说从情感上、使命上,我已经把这件事情当作天职来做了,不知不觉地反而把小说放下了。从一开始的自发行动,到后来的主动投入,我觉得离不开我作家的身份和作家的立场。作家的立场,它不仅是一个思想的立场,而且还带着一份浓厚的情感。如果是一个纯粹的学者立场,恐怕没有那么大的社会效应,也不会投入那么多的情感。作为一个作家,仅仅把文化作为关切对象是不够的,你所要关切的文化是人的文化,你所关切的是人,是人对城市的一种自豪、人的一种最珍贵的历史记忆、人的一种乡土的情感。当文化疼痛的时候,你才会动心;你动心的时候,老百姓才会跟你有心灵的呼应。

纵横:2001年,您到中国民间文艺家协会担任主席,从某个角度可以说是官方对您从事民间文化遗产抢救的一种肯定。这个平台对于您开展活动亦有益处。可我们听说这事并没有那么理想,实际情况是怎么样的?

冯骥才:2001年,中国文联找我谈话,说想让我到中国民间文艺家协会去当主席。一方面,他们说这是中宣部的意思,中央的意思。另一方面,他们说我写作里有很多东西跟民间文化关系密切,我又喜欢民间艺术、在民间文化方面涉猎广泛,还真找不着像我这样的一个人。

到了中国民协,我说我要到各省去看看。民间的各种东西我都有兴趣看,比如木版年画、剪纸、皮影、民间戏剧、民间文学、民间的手艺和作坊等。但一看才知道,我们的民间文化比我们的城市文化还惨,风雨飘摇。

很多的民间文化原来我就知道,比如说我小的时候就知道河北保定白沟的玩具特别好,可到了白沟一问,当地人基本上没人知道,只知道卖皮包、卖刘晓庆唱歌的盘。

一些地方的历史文化被破坏得很厉害。我曾经把中原的开封、洛阳、郑州跟意大利的罗马、佛罗伦萨、威尼斯做过比较,基本没法比。人家那个城市的历史,完全是被敬畏、被尊崇的,历史是闪光的,人充满了一种历史的光荣感和骄傲感,人跟历史全部是沟通的,很神圣的感觉;而我们基本跟历史是没有关系的。有次到郑州,我去到那个商代古城,在那古城土墙上面,到处都是人们扎着大铁棍子在摆摊卖东西,历史文化全毁了,就好像中国历史没有发生过一样。洛阳也一样,你根本找不着所谓九朝古都的历史感,都处于一种完全没人管的状态。

我情不自禁觉得要做一件事,这件事远比抢救天津老城要大得多。我当时提出,要对960万平方公里56个民族的一切民问文化做一个地毯式的调查。我提出一个概念,叫“一网打尽”。我在明确地把这件事提出来以后,民协认为很提气,但是他们认为这事必须先得到中央的认可,中央不认可这个事是很难做成的。

于是,我跟中国文联党组书记李树文一块去中宣部商谈此事。部长丁关根很重视,当时所有副部长也都到了,刘云山、李从军、刘鹏等几个人全都在。我讲了两个小时。丁关根也挺有意思,他先是用主持人王志那种风格反问我:“有那么严重吗?”后来他认真听过之后,很郑重地说:“这个事我们应该做,的确是很重要的事情。”

但具体怎么个做法呢?有人说最好跟文化部联系,这个事国家得支持,财政也得支持。后来我就到文化部去讲,部长孙家正很重视,开了一个会,所有的司长全参加了。我在那儿又讲了两个小时。讲完以后,孙家正当时就定下来,由文化部和中国文联合作此事,抢救中心就放在中国民协。我当时觉得这个事基本就成了。

但后来事情又有变动,政府把这个抢救中心从民协改放在了文化部辖下的中国艺术研究院,让我挂一个中国民间文化抢救工程副主任的头衔。可当时也有一个犯愁的事,就是说事情属于文化部管了,但中国文联和民协如果要搞活动,文化部却不能够下文件,因为不属于一个系统的。这样各省文联和民协是没有红头文件的,没有红头文件,各省就没办法接这个事。中国文联找过中宣部,中宣部也不能为此事发文。这就等于把我放在了孤岛上,我到任何省办事,第一没有红头文件,第二没有经费。中宣部后来把这件事放在国家社科基金里立项,经费只有30万元,财政部把款拨给了文化部,文化部却不给文联,文联就没钱给民协。

我在全国各地任何地方演讲,既没有钱,也没有名义,名不正言不顺,怎么办呢?我想出一个办法,就是把两个概念分开。文化部后来把这个工程改了,不再叫民问文化遗产“抢救工程”,而叫民间文化遗产“保护工程”。我说,文化部是对的。政府没法做抢救工作,因为抢救是专家的事,政府应该做保护,因为政府是文化遗产的主人。那么我们可以先抢救,把抢救的东西交给政府。所以我们之后做的事,就是到下面帮助各地方政府去抢救。我帮助文化部做国家非遗名录,然后把抢救来的东西放入国家非遗名录,这样这些东西就保护下来了。

虽然这下名正言顺了,可是没有钱怎么办呢?还是老办法,成立基金会,卖我的画。我搞了几次义卖,在天津搞过,在北京现代文学馆搞过。在苏州的那次义卖我感受最深。我是在南京搞完义卖以后到苏州的,我特意留了一些画到苏州,在贝聿铭设计的那个美术馆搞了一个展览。当时王立平、王石他们都去了,朋友们都来支持。在那个展览会上,画很快就卖光了。我问卖了多少钱,他们说300多万。我说,好,我现场捐献,就在大厅里边把这钱捐出去,一分不少,全部捐了。

之后,人都走了,我跟攝影师说,我在屋子中问站着,你给我照一张相,我跟我的画照张合影。这些画都是我自己的心血,我喜欢我的画,谁都不知道我把这些画卖了是一种什么感受。后来我说,我做民问文化遗产抢救有一种悲壮感。

纵横:有人将您的行动比喻为堂吉诃德式的战斗,您也常感孤独和失败。从现代化历程来看,以农耕文明为内核的传统文化将不可避免地衰落,而您的“临终抢救”又具有人类文明高度的价值和意义,回首这段历史,您如何评价?对这项事业的未来您有何展望?

冯骥才:我有时为中国民间文化遗产的消亡感到悲哀,但也时常被老百姓对自己文化的热爱所感动。记得有一次,我们为了做一个抢救手册,组织一批专家到山西后沟村做调查。调查做完以后,他们要开一个会宣布这个地方可以旅游了,他们把我叫去了。我在村里的戏台上做了个演讲,演讲下来后,忽然从人群中走出几个老太太,她们拿着筐,里面全是枣子,就往我兜里使劲塞枣子。当时山西的领导说了一句话:“冯骥才,你们成八路了,老百姓对你真不错。”

下到民间以后,看到老百姓热爱自己的文化,有了这样的觉悟,心里真的是无比欣慰的。因为他们能理解你,知道你是来干什么的。

有人说,以后将会有人因为你对文化遗产的保护而知道你、记住你,可我说,因为这些知道我没有用,我的名字永远是留在我自己的作品里面的。巴金说过一句话,作家的名字是留在自己的作品里的。如果这20年我专心写作,我想我能写出一些我自己喜欢的作品来。我的名字留在那儿,那才是我的。你现在说巴金,不是首先想到的是他的《家》《春》《秋》吗?说普希金,不是首先想到的是他的诗吗?法国有个著名作家叫儒勒·凡尔纳,他在里尔捐了一座博物馆,可谁知道他的博物馆呢?人们记得的还是他的《八十天环游地球》《地心游记》《格兰特船长的儿女》这些作品。博物馆是他的心血,但没有多少人知道。

但不管怎样,这个心是我的。对文化遗产抢救,我有两个感觉。一个是有一种悲壮感,同时也是一种享受。因为悲壮的东西是纯精神的,你为一个你认为很神圣、很美好的事情贡献了自己的精力和努力,这个悲壮是很美好的一种东西。还有一个很遗憾的东西,就是失败感。有一个记者曾经跟我说,冯骥才,实际你做了一件坏事,很多的文化是快消亡了,但是没人注意到它,它还能在那儿苟延残喘,还存在着;你一喊,大伙都注意到了,都想拿这东西换钱,把这东西改得变了样了,这东西反而没了。比如一座房子,不管它原来挺好还是挺破,它毕竟是一个真的东西,来个人换一个好看的柱子,刷一口漆,原来的东西就没有了,被你那么一折腾,反而给折腾坏了。

有时候我想,我们只是做了我们这个时代人该做的事,我们毕竟喊出了这个时代知识分子符合科学规律的声音,这是一个知识分子应有的良心。其次,我们还是唤醒了一些人的自觉。记得有一次,我被安排到人民大会堂讲文化自觉,那天我本来是要去台湾的,可人家说你不能去,贾庆林主席听说你要来演讲,说要到现场去听。我在人民大会堂讲了以后,贾主席觉得讲得挺好,因为讲到了文化的自觉。

我认为文化自觉有四层意义:第一层属于知识分子层面,知识分子先要自觉,因为你是做文化工作的,对文化是最敏感的,你首先应该站在第一线,这是你的天职。文化疼痛了,你要先疼痛;如果文化疼痛了你还不痛,那就坏了。第二层,先觉之后,你要把它喊出来,使之逐渐成为一个国家的自觉。国家一定有高明的领导人,他们有这样的文化眼光,会使之成为一种国家的战略。第三层,要形成一个地方的自觉,地方各级政府的自觉,这样才能贯彻下去。最后,达到一个目的,就是全民的自觉,因为全民的自觉才是社会文明的最终提高。

记得有一次,我请联合国教科文组织的一个代表去日本参加一个活动,事后我表示感谢。他抬头对我说,你不应该感谢我,文化是你们的,你们不热爱,谁来也没用。我觉得他说得特别直率。最近我老想起这句话,觉得我们的问题就是我们太不在乎自己的文化。我们连文化人都不在乎自己的文化,还老说我们的文化博大精深,这是不是有点虚伪呢?知识分子在整个文化自觉里面应该有一个概念,就是文化先觉。我特别赞成习近平总书记在文艺座谈会上谈到的,知识分子应该是先觉者、先行者、先倡者。

一种先进的思想或观念,一开始只有一部分人能认识到它,大多数人认识不到,这就需要有人把这个东西提出来,这是一代知识分子的时代使命。虽然他们不可能把问题都解决,但这个时代使命总得有人去完成。就像梁思成一样,他为北京呐喊,虽然当时没解决问题,但是他的声音到今天还是有作用的。我們现在做的这个事情也是这样,是为了后人。

时间:2018年2月5日

地点:天津大学冯骥才文学艺术研究院