叶剑英的学生时代

2018-08-31王兵

王兵

1897年4月28日,叶剑英出生于广东梅县雁洋堡一个小商人家庭。尽管家境并不宽裕,但叶剑英的父亲叶钻祥坚持送他入学读书。从1902年至1920年,叶剑英先后入钟傲泉私塾、古玉泉私塾、怀新学堂、三堡学堂、务本中学、东山中学、云南陆军讲武学校读书,不仅在才学、品行、社会活动诸方面都有优异表现,而且最终选择了革命事业。纵观叶剑英的学生时代,无疑是他探索中国救亡图存之路,逐渐成长为一代儒帅的重要时期。

“木窗灯盏忆儿痴”:从私塾到新学堂

5岁时,叶剑英就到雁洋堡的钟傲泉私塾读书,后来又转到古玉泉私塾读书,诵读四书五经。1905年,叶剑英转到雁洋堡怀新学堂读书。这是一家不同于传统私塾的初级小学,开设国文、算术、常识、唱游等新式课程,老师也不再是古板的老先生,而是思想进步的青年知识分子。

儿时的叶剑英,十分懂事,学习很用功,每天晚上做完家务,都要在灯下苦读。家里买不起油灯,他就在大人的帮助下,从山上砍来一种野生的细竹,经过加工,做成“竹精子”,点燃照明。1980年5月14日,叶剑英回到旧居,看见当年读书所用的灯盏和小方桌还在,触景生情,在题为《回梅县探老家》的诗中感慨道:“八十三年一瞬驰,木窗灯盏忆儿痴。人生百岁半九十,万丈霞光值暮时。”

值得一提的是,这首诗不仅表达了叶剑英对童年的回忆,而且还从古文“行万里而半九十,晚节末路之难乃如此”引出,反李商隐《乐游原》“夕阳无限好,只是近黄昏”两句之义而言说,表达了乐观向上的情怀。品读这首诗,与其名作《八十抒怀》可谓交相辉映:“八十毋劳论废兴,长征接力有来人。导师创业垂千古,侪辈跟随愧望尘。亿万愚公齐破立,五洲权霸共沉沦。老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明。”

无论是“万丈霞光值暮时”,还是“满目青山夕照明”,都充满了革命豪情,体现了叶剑英“烈士暮年,壮心不已”的雄心。而这与他儿时的刻苦读书,异曲同工。

1908年,11岁的叶剑英就学于距离雁洋堡5公里多的丙村三堡学堂。该校由金盘堡、锦州堡、雁洋堡联合创办,是一所五年制高等小学。三堡学堂的主要资助人,是具有爱国情操和改革思想的印度尼西亚华侨富商丘燮亭。由于这样的背景,三堡学堂是岭东同盟会的重要活动据点。在外地的梅县籍同盟会会员,经常将《猛回头》《警世钟》等革命书刊寄回梅县。叶剑英认真阅读后,深受革命思想的熏陶。

三堡学堂的校长谢鲁倩、体育老师林修明,都是同盟会会员。他们利用各种场合,向学生宣讲孙中山的学说,让叶剑英大开眼界。有一天,叶剑英和同学们看到林修明剪掉了辫子,询问他为什么这么做。林修明说,男人留辫子是清政府的无理规定,剪掉辫子就是表示要革命,反抗清政府的统治。叶剑英听后,和几个胆大的同学,也剪掉头上的辫子。保守的乡绅得知后,骂他们“无法无天”,要求学校予以惩戒。好在谢鲁倩校长极力为他们开脱,并向这些乡绅宣传革命道理。此后,三堡学堂的学生,陆陆续续地剪掉了头上的辫子。

叶剑英不仅在学校里掀起了剪辫子的风潮,而且和同学们走出校门,行侠仗义,反抗为非作歹的“潮勇”。因为这些潮州府的清兵,每次坐船路过丙村,总是欺压百姓,抢劫财物。有一次,叶剑英和同学们得知“潮勇”又来了,请求谢鲁倩校长率领大家为民除恶。于是,师生们带着棍棒,赶到事发现场,将“潮勇”抢走的东西夺了回来,并把他们带到学校教训一顿。从此,“潮勇”再也不敢轻易到丙村来了。

1911年10月10日,湖北武昌新军在革命党人的发动下,举行起义,辛亥革命爆发。各省纷纷响应,相继独立。梅县地区的起义军,于12月攻占了县城。叶剑英目睹了这次起义,留下了深刻印象。他在题为《论兵》的作文中写道:“兵之物,大矣哉!”1912年1月1日,中华民国在南京正式宣告成立,2000多年封建王朝的统治宣告结束。消息传到三堡学堂,叶剑英兴奋地对同学们说:“现在是民国了,我们的国家得救了。我们要努力学习,将来为国家做一番事业,使国家富强起来,再不受人欺侮。”

三堡学堂还有位老师叫李煮梦,是柳亚子创办的“南社”的诗友。他发现了叶剑英的写作才能,经常指导他写作,还把自己的藏书推荐给他阅读。在李煮梦的指点下,叶剑英的写作水平提高很快。叶剑英对李煮梦的教导,一直铭记在心。直到晚年,他还能背诵其诗作中“调高泣风雨,笔健走雷霆”,“剑气纵横盘北斗,箫声凄咽拂南天”等佳句。当他得到一部“南社”集刊,诵读之余,回忆起当年向李煮梦老师请教《诗经》的情景,在书的封面上意味深长地写下这样两句诗:“说部我输李煮梦,小戎离黍出诙谐。”

1912年1月,叶剑英以“最优等”的成绩,从三堡学堂毕业。广东省教育局发给叶剑英的小学毕业文凭,序号为三堡学堂“学字第一号”,并写道:“兹有丙市三堡公立高等小学校甲班学生叶宜伟,现历第八学期,功课完满,统计共八学期总平均分数,实得毕业分数八八九八。经校长丘柳滨列册报告本司长核准,列入最优等,相应给发毕业文凭。”

三堡学堂给叶剑英留下了不灭的记忆。1980年5月14日,83岁高龄的叶剑英重访母校。站在老校门前,他久久凝望着校门上的“三堡学堂”四个红色大字。走进老校舍,看到教室里陈列着当年的桌凳、軍体课的棍矛等兵器,不禁深情地摸了又摸。

“放眼高歌气吐虹”:从务本中学到东山中学

1912年1月,叶剑英考入梅县务本中学。这是一所由外国传教士与梅县地方人士合办的私立学校,不受官方限制,师生思想活跃。1913年春,广东省教育局决定,将务本中学与梅东中学堂、嘉属官立中学堂、东山初级师范学堂等学校合并,改为省立梅州中学。务本中学校长叶则愚和部分教师学生,以地方筹办而非官办,省立殊为不当为由,电请当局收回成命,但没有结果。

广东军阀政府为了禁锢学生思想,还委派思想保守、政治倾向反动的黄道纯任校长。他一上任,就禁止进步学生活动,歧视排挤农家子弟。反动政府的倒行逆施,激起了梅县各界人士的愤懑与抗议。愤怒的师生闹起了反对省办的学潮,捣毁了学校中一个教室的骑楼。但省教育局不顾民情,一意孤行。

叶剑英挺身而出,团结带领曾举直、陈治元等100多名进步学生,随同老校长叶则愚及教师叶菊年、邓少楼等人,毅然冲出梅州中学,迁到东门塘的叶家祠堂暂时上课,后又迁往状元桥畔东山书院。在梅县社会贤达、海外爱国侨胞以及进步教员的支持下,他们“另起炉灶”,创办起一所新的私立学校,定名为梅县私立东山中学。

在这所新学校里,叶剑英博览群书,包括孙中山的著述和进步报刊,《战国策》《史记》《汉书》《三国志》以及唐诗、宋词、元曲等中国传统文化的经典,还学习了近现代的西方思想文化。在学校和老师的支持下,叶剑英发起成立东山中学学生自治会,以及国文、数学、理化等研究社,时常开展时事讨论、演讲辩论、足球赛等文体活动,以开阔视野,活跃思维,增强能力,丰富课余生活。叶剑英还总结了一套成功的学习方法和经验,与同学们互勉互助,共同进步。他认为:“求学之道,方法各异,于理则同,看生书宜求速,不多问则太陋;温旧书宜求熟,不背诵则易忘;练习字宜成恒,不写习则如身之无衣,山之无木;作文宜苦思,不善作,则如人之哑不能言,马之跛不能行,四者缺一皆不可。”

1915年秋天,在即將从梅县东山中学毕业之际,叶剑英特意邀请同窗好友,到名胜油岩野游。听到同学们对时事的议论,18岁的叶剑英有感而发,在油岩的石壁上题下一首七绝。他将自己的报国豪情,化为气势磅礴的诗句:“放眼高歌气吐虹,也曾拔剑角群雄。我来无限兴亡感,慰祝苍生乐大同。”

叶剑英还受大家委托,为《同学录》撰写序言云:“声华之友,以利相交,见利则争先,利尽交疏。道义之友,团结不懈,成则为周武三千,败则为田横五百,可常可变,可生可死。他日东西异地,南北异途,显晦异时,荣枯异遇,回忆东山风雨,渺若江河。……”这些话语,虽带有古代英雄义气的色彩,但不失豪迈悲壮气概,许多同学深受感奋。据说,叶剑英1938年从武汉八路军办事处寄给东山中学的信中,还特意在信后重抄这篇序言,用以激励校友。

在叶剑英将要离开学校时,发生了一件十分遗憾的事情。当时,广东省教育局通知梅县各中学举办学生成绩展览会,但东山中学校长怕得罪官方和其他学校,刻意压缩规模,减少内容。这些做法引起许多教师和同学的不满,大家认为没有必要顾虑太多,应该充分展示东山中学的面貌。于是,叶剑英与丘宏铨等人,积极动员同学办好展览。校长知道后,严厉训斥带头的叶剑英与丘宏铨,并要求他们承认错误,否则扣发毕业文凭。叶剑英气愤之下,提前一个月离开了学校,并在回复校长的信中写道:“自古英雄多出自草莽,大丈夫何患乎文凭!”

叶剑英在东山中学的三年,对他的一生成长有着重大的意义。尽管毕业证被扣,但他对母校始终怀有深情。1957年4月1日,是东山中学建校44周年纪念日,叶剑英来信祝贺。他写道:“东山,是初升的旭日光芒照耀的地方。一九二八年,中国工农红军曾经在这里播下了革命的种子,许多革命的嫩芽,尽管有些杂草,在这个园中潜滋暗长,四十四个年头,年年桃李,岁岁芬芳。”在贺信的末尾,他深情地勉励母校的师生们:“努力学习,为满足社会主义建设的需要,赶上先进科学的行列,不息自强。”1978年3月,东山中学校长李泉隆到北京参加全国科学大会,叶剑英特地邀请他到家里做客,还高兴地为东山中学题了词和校名。

“把剑长歌气压轩”:从云南陆军讲武学校走向革命道路

叶剑英离开东山中学后,到距离雁洋堡10多公里外的横山新群小学教书,任教半年。他思路开阔,知识广博,讲课生动,很快成为学校里最受欢迎的教师。不过,叶剑英很想去省城广州继续求学。但父母的艰辛,家境的困苦,让他难以如愿以偿。

不久,叶剑英听说上海有一所南洋公学,专招南洋华侨子弟。他想到自己的四位伯父都在南洋,就给他们写信,希望得到资助。堂兄叶宜桐回信说,伯父们在南洋的日子也很艰辛,无力资助他去南洋公学读书,并劝告他来南洋一起打拼。1916年冬,在父亲一位友人的帮助下,19岁的叶剑英远涉重洋,自汕头乘船经香港,来到马来亚(今马来西亚)西部霹雳州首府怡堡,投靠先期出洋谋生的伯父。然而,他在这里的闯荡并不顺利。幸运的是,正当叶剑英为工作和生活感到苦闷彷徨的时候,云南都督唐继尧派代表赴南洋宣慰华侨,并招收一些华侨子弟回云南陆军讲武学校免费就学。唐继尧之所以作出这个决定,是因为云南护国军发起讨伐袁世凯的护国战争得到海内外的支持,尤其是南洋华侨在经费上的支持。当时南洋的华侨有六七十人报考,叶剑英顺利通过了考试。几位伯父尽力凑齐了路费,解决了叶剑英回国的难题。

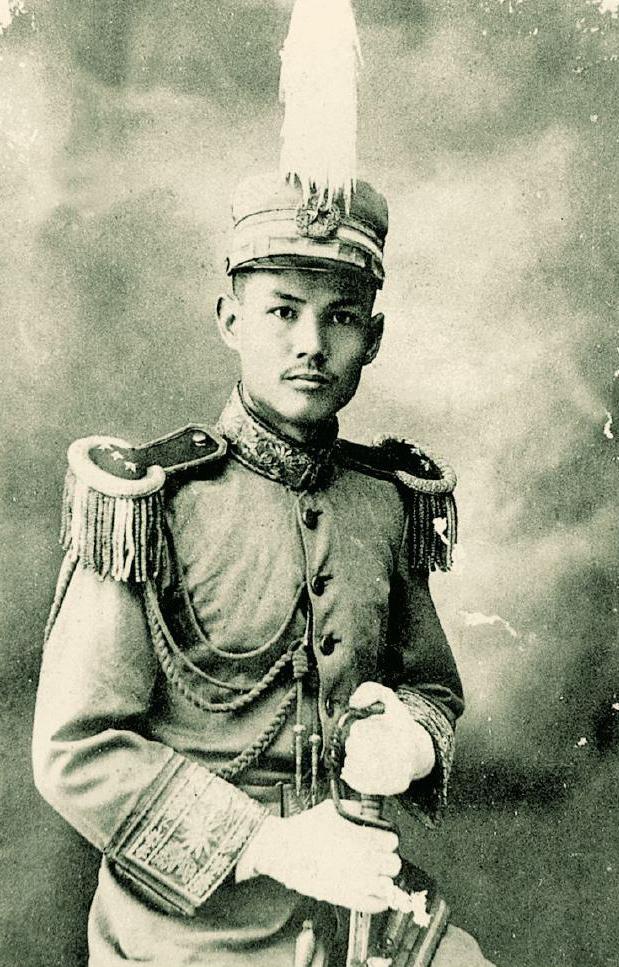

1917年夏,叶剑英取道香港和越南的海防、河内,来到位于昆明翠湖西岸的云南陆军讲武学校,成为该校第12期学生。云南陆军讲武学校的前身云南陆军讲武堂,创办于1909年,是我国最早的培养新式陆军军官的学校之一,与天津讲武堂、奉天讲武堂并称三大讲武堂,在当时很有名气。“红军之父”朱德也毕业于此,称其为“革命熔炉”。能够进入云南陆军讲武学校,叶剑英很高兴。他在写给弟弟叶道英的信中说:当今天下混乱,乃英雄吐气之时。有胆识、有军事技能者为前驱,有文才、有谋略者为后盾。他决心学得文才武略,将来在疆场上一吐英雄豪气。也正因为如此,他特意把自己的名字由“宜伟”改为“剑英”。

当时,云南陆军讲武学校有四大兵科——步、骑、炮、工。叶剑英被分配到炮科学习。课程内容除了专业技术科目,还包括战术、筑城、兵器、枪剑术、地形、交通、操典、野外勤务、射击教范、实弹射击、军制、卫生、马学、马术、战时国际法等。叶剑英在校期间刻苦钻研基础理论知识,努力学习和掌握各种军事技术本领。炮兵科科长王柏龄发现叶剑英敏而好学,很器重这个学生。

骑兵科科长林振雄对叶剑英的为人和才华,也十分赏识。而且,他练得一手极好的劈刀术,叶剑英常常利用课余时间请他个别教练,使自己的劈刀术很快便名列前茅。讲武学校的教官,多数留学日本士官学校。当时有一名日本教官,自视甚高,常找人比试劈刀術。年轻气盛的叶剑英很不服气,决心给中国人争口气。他每天提前起床,与同学练习劈刀术。功夫不负苦心人,半年之后,叶剑英在他们的比武中取胜。这个骄傲的日本教官,事后将自己的指挥刀送给了叶剑英,以表达钦佩之意。

经过两年半的刻苦学习,叶剑英掌握了丰富的军事理论知识和熟练的军事技术,为日后的军事生涯打下了扎实的基础。1919年12月22日,他以优异成绩从云南陆军讲武学校毕业。由唐继尧签发的毕业证上写道:“云南陆军讲武学校第十二期炮兵科学生最优等叶剑英于本校规定学术考试毕业及格特给证书。”1920年1月,唐继尧又签署命令,授予叶剑英陆军炮兵少尉之衔。学校还决定,派叶剑英担任南洋宣抚特使,赴南洋招收新的华侨学生,但这份美差并没有打动叶剑英。

在云南陆军讲武学校临近毕业时,同学们探讨的话题多为毕业后的去向。在当时的环境里,有的同学对前途很担忧,很悲观,甚至表示毕业后解甲归田;有的同学表示听从学校的分配,留在学校当教官,或是到滇军中服役。叶剑英坚定地表示,他毕业后回广东追随孙中山闹革命。毕业前夕,叶剑英邀请好友在一处临湖小楼上聚会,挥就一首《夜宴》,再次以诗言志:“月满危楼花满园,花前月下宴王孙。频移杯影浑忘醉,几次琼香对笑论。兴爽春衣沾露湿,情高秋思落诗魂。更怜良夜嫌更促,把剑长歌气压轩。”

1920年春,叶剑英从云南回到广东梅县。一些东山中学的校友听说他回来了,纷纷前来探望,纵论时事。“闲居非吾志,甘心赴国忧”,工作尚没有着落的叶剑英,想到国难当头,心中十分焦虑。丙村培基学校的一位老师,了解叶剑英的情况后,托朋友将他举荐给潮梅镇守使刘志陆。刘志陆是梅县人,也是云南陆军讲武堂出身,他知道叶剑英的情况后,很是敬佩,愿意委以重任。叶剑英前往汕头与其接触后,发现刘志陆是占据广东的桂系军阀莫荣新的下属,并不支持孙中山的革命事业。于是,叶剑英婉言拒绝了刘志陆为其提供的参谋处职务。

汕头之行并非没有收获,因为叶剑英打听到孙中山在福建组建粤军的情况。粤军是三年前孙中山在广州时重新组建的,后以护法援闽名义开入闽南,部队迅速扩编为两个军,总兵力已发展到两万余人。孙中山期望依靠这支武装力量,打垮桂系军阀,夺回广东根据地。叶剑英经过一番周折,前往福建漳州,找到了驻扎在那里的援闽粤军,被安排在总司令部任见习参谋。为了发挥自己在云南陆军讲武学校的专长,叶剑英主动要求到基层部队去。于是,他被派往熊略部队担任见习教官,训练士兵操炮。从此,叶剑英跟随孙中山,坚定地走上了革命道路。