浅析审计证据中存在的问题及对策

2018-08-29胡莹莲

【摘要】审计证据作为提出审计意见、做出审计决定的依据,在审计过程中扮演着重要角色,获取审计证据是进行有效审计的前提,审计质量的高低在很大程度上取决于审计证据的质量。在此过程中,审计证据帮助审计人员证明各项相关事项,明晰模糊不清的审计事项,审计结束后,其效力仍然存在,以一定方式保留下来。审计证据与审计质量有着密切关系,审计证据在数量和质量上的提高,都能够对审计质量产生重大的影响,因此,对于审计证据中存在的的问题,要将其指出,并且以合理且合法的对策解决。

【关键词】审计证据 审计人员 对策

一、引言

审计证据是指审计人员在行使审计业务过程中,为了形成审计意见所获取的审计证据[1]。《国家审计准则》中也明确指出“审计证据是指审计人员获取的能够为审计结论提供合理基础的全部事实,包括审计人员调查了解被审计单位及其相关情况和对确定的审计事项进行审查所获取的证据”,审计证据在审计过程中有着关键作用,能够对审计结果产生一定的影响。所以,解决审计证据中存在的问题,要结合审计证据的特性,即充分性、适当性,而适当性又包括相关性及可靠性,审计证据中存在问题的解决,对于提高审计证据的质量尤为重要。

二、审计过程中所获审计证据存在的问题

(一)审计证据缺乏充分性,不足以支持审计的质量

所谓成分性即“审计证据的数量能够支持注册会计师形成审计意见”,换句话说,则是审计意见的形成是建立在足够数量审计证据的基础之上的。在审计过程中,审计人员自身的素质要求,会计师事务所的内部运行的机制以及被审计单位的作用都会对审计证据充分性产生一定影响,充分性是数量上的要求,数量上达到要求,能够使审计事项对应相关审计证据,但是一些审计人员直接采用被审计单位工作记录中的数据,而忽视通过自身的努力获取,所选数据可能未采用合理的审计抽样方法,致使审计证据充分性不足。

(二)欠缺相关性,导致审计证据不清晰

所谓审计证据的相关性即“取得的审计证据必须与审计目标相关联”,审计证据的相关性是包含在适当性当中,是对审计证据质量上的要求,而适当性包括相关性和可靠性。审计人员在审计时发现审计证据无法支持审计程序的继续进行,原因就可能在于证据相关性的缺失,所需审计证据不足,不能做到一事一证,而冗余资料大量存在,对关键审计事项缺乏必要的证据,审计证据的清晰性存在严重不足。

(三)取证过程不规范,无法统一标准

在传统的思维定式下,审计人员往往从账、证、表出发,把大部分的工作重心放在财务报表上,审计学中也常常提到顺查及逆查,这样就将审计证据的获取主要集中于书面证据上,并且,在获取审计证据过程中,存在审计人员凭借经验而不借助相关的实质性程序,或者其他审计方法,审计材料在很大程度上未获得被审计单位的确认,特别是在出具有效的书面证明方面。过程的不规范对审计极为不利,加大了审计风险,并对最终形成并发表审计意见带来一定的问题。

(四)所获审计证据规范性较差,形式单一

审计证据的规范性差直接影响其他审计工作的进行,这一问题主要涉及之前所提到的审计证据的特性。对审计证据的充分性、相关性没有一个标准的尺度去衡量。《中华人民共和國国家审计准则》第八十三条及第八十四条分别规定,审计人员应当依照法定权限和程序,获取审计证据,审计证据应当具有适当性和充分性。而从现实情况看,审计人员没有对超出法律规定范围获取的审计证据给予应有的重视,不满足规范性的要求,审计证据与具体审计目标和审计事项的相关性不足,前后逻辑性存在重大的缺陷,甚至存在大量重复无用的材料,形式的单一性为审计证据的规范性也带来了相应的问题。

(五)审计证据和审计工作底稿不分,证据上定性增加了协调难度

审计证据是指“审计人员为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息,包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息”。审计工作底稿则是指“注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论作出的记录”。审计证据在审计过程中是作为最原始、最真实、最有证明效力的存在,而审计工作底稿是经过一定的审计判断和结论分析,整理归纳以及总结得出的文件,如果不将两者区分,审计证据失去其应有的证明力,工作底稿没有经过审计人员的筛选判断,照搬原始数据,从而影响审计意见的发表,无法得出正确的审计结论。

三、对策建议

(一)通过多种合法途径,收集各类审计证据,保证审计证据的充分性

在审计证据准则中,评价和判断审计证据的充分性要考虑五个因素,其中包括审计风险、具体审计项目的重要程度、注册会计师及其助理人员的审计经验、审计过程中是否发现错误或舞弊以及审计证据的类型和获取途径。审计证据分为实物证据、书面证据、口头证据和环境证据。为使审计证据达到数量上的要求,证明相关审计事项,应尽可能地搜集各类审计证据。提高审计人员的执业能力,增强审计人员的质量意识和责任意识[2],在获取充分审计证据的同时,保证其的合理性与合法性,实现成本与效率的并行。

(二)注重在审计过程中取证的关联度,取舍得当,减少冗余资料的影响

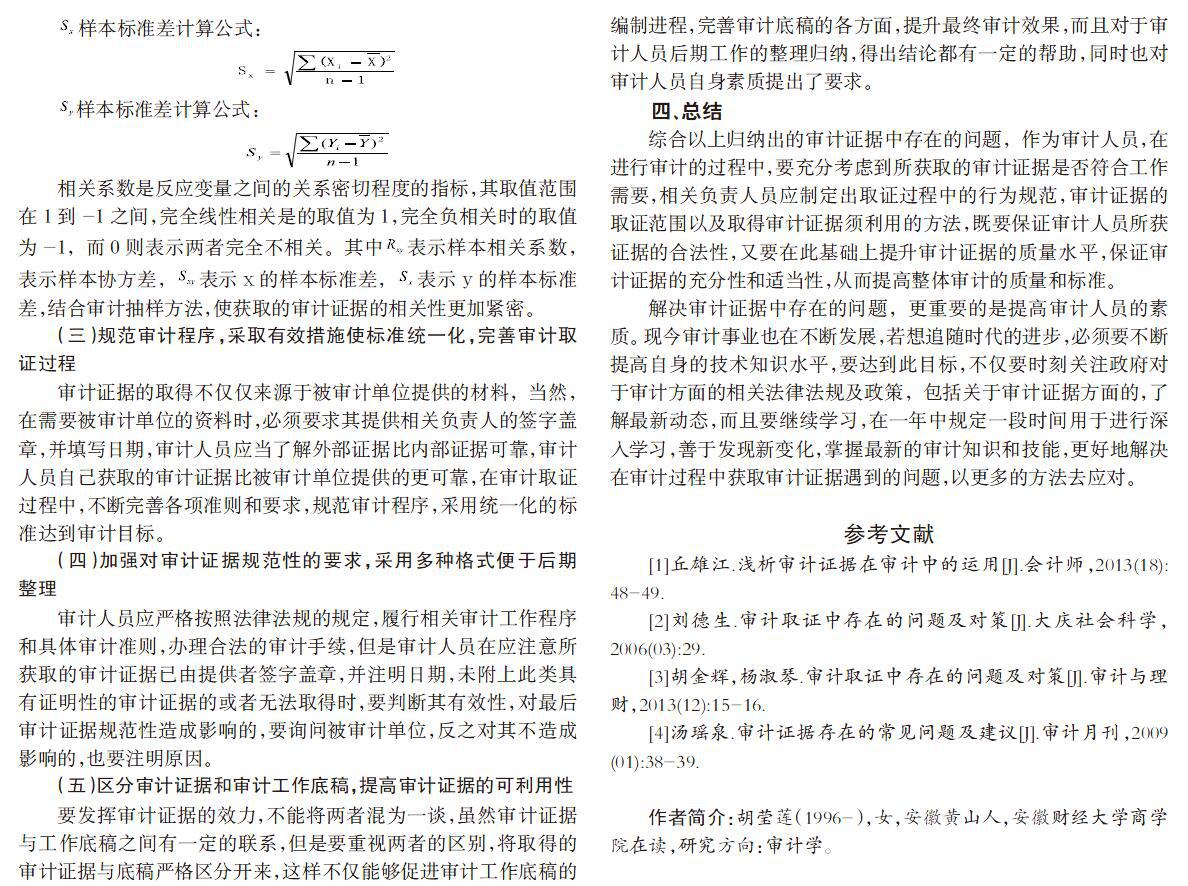

审计证据数量的多少固然重要,但我们更应考虑质量上的问题,高质量的审计证据才是审计人员所追求的目标。例如当确定被审计单位对某一资产是否拥有所有权时,相关审计人员应搜集一定的书面证据及口头证据,而不是去获取与确定该资产所有权无关的其他审计证据,对于各种信息要学会分辨,有去有舍,减少不必要的时间和人员的浪费,有利于增强审计证据的关联度,提高审计工作的质量。根据对审计相关性的分析,我们可以联系统计学中相关性分析中相关系数的模型:

■

■样本协方差计算公式:

■

■样本标准差计算公式:

■

■样本标准差计算公式:

■

相关系数是反应变量之间的关系密切程度的指标,其取值范围在1到-1之间,完全线性相关是的取值为1,完全负相关时的取值为-1,而0则表示两者完全不相关。其中■表示样本相关系数, 表示样本协方差,■表示x的样本标准差,■表示y的样本标准差,结合审计抽样方法,使获取的审计证据的相关性更加紧密。

(三)规范审计程序,采取有效措施使标准统一化,完善审计取证过程

审计证据的取得不仅仅来源于被审计单位提供的材料,当然,在需要被审计单位的资料时,必须要求其提供相关负责人的签字盖章,并填写日期,审计人员应当了解外部证据比内部证据可靠,审计人员自己获取的审计证据比被审计单位提供的更可靠,在审计取证过程中,不断完善各项准则和要求,规范审计程序,采用统一化的标准达到审计目标。

(四)加强对审计证据规范性的要求,采用多种格式便于后期整理

审计人员应严格按照法律法规的规定,履行相关审计工作程序和具体审计准则,办理合法的审计手续,但是审计人员在应注意所获取的审计证据已由提供者签字盖章,并注明日期,未附上此类具有证明性的审计证据的或者无法取得时,要判断其有效性,对最后审计证据规范性造成影响的,要询问被审计单位,反之对其不造成影响的,也要注明原因。

(五)区分审计证据和审计工作底稿,提高审计证据的可利用性

要发挥审计证据的效力,不能将两者混为一谈,虽然审计证据与工作底稿之间有一定的联系,但是要重视两者的区别,将取得的审计证据与底稿严格区分开来,这样不仅能够促进审计工作底稿的编制进程,完善审计底稿的各方面,提升最终审计效果,而且对于审计人员后期工作的整理归纳,得出结论都有一定的帮助,同时也对审计人员自身素质提出了要求。

四、总结

综合以上归納出的审计证据中存在的问题,作为审计人员,在进行审计的过程中,要充分考虑到所获取的审计证据是否符合工作需要,相关负责人员应制定出取证过程中的行为规范,审计证据的取证范围以及取得审计证据须利用的方法,既要保证审计人员所获证据的合法性,又要在此基础上提升审计证据的质量水平,保证审计证据的充分性和适当性,从而提高整体审计的质量和标准。

解决审计证据中存在的问题,更重要的是提高审计人员的素质。现今审计事业也在不断发展,若想追随时代的进步,必须要不断提高自身的技术知识水平,要达到此目标,不仅要时刻关注政府对于审计方面的相关法律法规及政策,包括关于审计证据方面的,了解最新动态,而且要继续学习,在一年中规定一段时间用于进行深入学习,善于发现新变化,掌握最新的审计知识和技能,更好地解决在审计过程中获取审计证据遇到的问题,以更多的方法去应对。

参考文献

[1]丘雄江.浅析审计证据在审计中的运用[J].会计师,2013(18):48-49.

[2]刘德生.审计取证中存在的问题及对策[J].大庆社会科学,2006(03):29.

[3]胡金辉,杨淑琴.审计取证中存在的问题及对策[J].审计与理财,2013(12):15-16.

[4]汤瑶泉.审计证据存在的常见问题及建议[J].审计月刊,2009(01):38-39.

作者简介:胡莹莲(1996-),女,安徽黄山人,安徽财经大学商学院在读,研究方向:审计学。