川西亚高山针叶林树种云杉和冷杉土壤酸碱性差异及其机制

2018-08-29尹春英郑东辉赵春章李丹丹

杨 欢,尹春英,唐 波,郑东辉,赵春章,李丹丹,刘 庆

1 中国科学院山地生态恢复与生物资源利用重点实验室,生态恢复与生物多样性保育四川省重点实验室,中国科学院成都生物研究所, 成都 610041 2 中国科学院大学, 北京 100049

土壤酸碱性是土壤最重要的化学性质,土壤酸碱性的变化能较好地指示生态系统发展状态,在植被恢复和环境治理中非常重要。研究表明全球大约50%的农耕地发生土壤酸化现象,比例还在持续增加[1]。我国酸化土壤呈现面积大、分布广及酸化程度高等特点,严重威胁粮食安全及农田可持续发展。因此,土壤酸碱性是生态学研究中至关重要的课题。

土壤酸碱性通常用pH值表示,即指土壤溶液中H+浓度的负对数。它不仅能够直接影响作物的生长,而且还参与土壤一系列性质的变化。自然条件下土壤的酸碱性主要受土壤盐基状况所支配,而土壤的盐基状况决定于淋溶过程和复盐基过程的相对强度[2]。所以,土壤酸碱性实际上是由气候条件、母质等自然因素,施肥和灌溉等人为因素,及植物和微生物等生物因素共同决定的[2]。植物在修饰土壤化学以及养分循环方面起着非常主动与活跃的作用[3]。因此,本试验主要着重于探究树种对土壤酸碱性影响的具体机制。前人研究表明影响造林土壤酸碱性过程的主要原因是养分获取、凋落物降解、与固氮菌的共生、大气干沉降。植物可通过生长过程中额外阳离子获取、凋落物降解、与固氮菌的共生以及大气干沉降等过程影响土壤pH值[4]。植物生长过程中为了平衡其营养物质吸收过程中根系从土壤中吸收的较多阳离子,会向土壤中输入净质子(H+),并且因为植物组织中存在阳离子累积情况(植物组织中大部分阳离子与有机阴离子相结合),所以植物根系吸收营养离子过程可视作一种酸化过程[5]。凋落物完全分解释放的阳离子会对土壤中酸性物质起到缓冲作用,但是凋落物缓慢分解过程中又会产生有机酸等酸性物质[6- 7]。而共生固氮菌主要通过影响生态系统中活性N的浓度,从而对土壤酸碱性造成影响[8]。此外,研究表明大气中的酸性物质(SO,NOy)和潜在酸性成分(NHx)通过植物截获而对土壤酸碱性的影响也是不容忽视的[9]。

我国西南地区地处青藏高原东缘,川西亚高山针叶林作为青藏高原东部高寒林区的重要组成部分,对维持我国西部地区的区域生态安全和促进区域可持续发展具有十分重要的“生态屏障”作用[10]。该区关于森林土壤的研究主要集中在土壤理化性质、微生物特性及其对增温、施氮、CO2加倍的响应等方面[11- 13]。在我们前期的试验中发现,云杉和冷杉林下土壤pH有明显不同变化趋势(数据未发表)。因此,本研究基于茂县生态试验站已有的云杉、冷杉人工样地开展试验,拟解决以下几个问题:1)川西亚高山针叶林两主要树种云杉和冷杉土壤酸碱性存在哪些差异性?2)云杉和冷杉林在营养循环过程(养分吸收和归还)方面具有哪些差异性,及其对土壤酸碱性的影响。

1 材料和方法

1.1 研究地区概况

本研究试验样地位于四川省阿坝州的中国科学院成都生物研究所茂县山地生态系统定位研究站(31°41′ N, 103°54′ E,海拔1826 m)。该区气候垂直带谱明显,从高山底部到顶部的植被带依次为灌木、落叶阔叶林、亚高山针叶林和高山草甸,粗枝云杉(Piceaasperata)和岷江冷杉(Abiesfaxoniana)是亚高山针叶林的优势树种。该地区年平均降水量、年平均蒸发量和年平均气温分别为825.2 mm、968.7 mm和9.3℃,属暖温带亚高山季风气候。

1.2 试验设计

本实验参照Wan等[14]采用裂区设计,共设4对2 m×2 m的小区,其中4个为云杉小区,4个为冷杉小区。根据植株高度和基径,从当地苗圃选择大小相对一致的4年生云杉和冷杉幼苗于2010年10月移栽于设置的试验样地内。试验地原来为农业用地,试验布置时,取该区针叶林土壤,混匀过筛后,置换上层0—30 cm的表层土[15]。试验开始前土壤理化特性为:全氮含量为4.0 g/kg、有机碳为61 g/kg;pH值为6.8;容重为0.91 g/cm3。试验期间,定期清除样地内的杂草,浇水等管理措施一致。

1.3 样品采集与指标测定

取样:于试验布置6年后,2016年8月进行植物和土壤样品采集。采用挖掘法于样地内大概80 cm×60 cm×50 cm(长×宽×高)区域内进行取样,带回整株植物清洗干净,将植株按叶、小枝、茎、根系四个部分分装,去离子水洗净,风干水分,然后80℃恒温下烘干至恒重,分别称取干重。烘干后的植物样品(叶、小枝、茎、根系)在粉碎机中分别进行磨碎、过筛处理,备用。每个小区内根据典型“S”形随机取样方法, 用20 cm深的土钻取0—5、5—10、10—20 cm 3个层次土样,用冰袋保存土壤样品,带回实验室分析。土壤样品风干过筛用于土壤酸度指标的测定。

土壤酸碱性:土壤pH值的测定采用电位法(GB7859- 87)[16]。

植物养分吸收和养分归还(地被物)相关累积H+输入:根据公式NPGBio/FF=(Cation)Bio/FF- (Anion)Bio/FF[4, 17- 18]计算,其中(Cation)Bio/FF,即total cation amount stored in biomass or forest floor; 表示养分吸收或地被物累积相关总阳离子;(Anion)Bio/FF,即total anion amount stored in biomass or forest floor; 表示养分吸收或地被物累积相关总阴离子;NPGBio/FF,即net proton generation by cation excess uptake by vegetation or forest floor; 表示养分吸收或地被物累积相关净质子生成。

1.植物养分吸收相关累积H+输入:测定云杉、冷杉各器官(叶、小枝、茎、根系)生物量,元素分析仪分析钾(K)、 钙(Ca)、 镁(Mg)、 钠(Na)以及氮(N)、磷(P)、硫(S)浓度。本研究未测定在林木中含量极少的铁、铝、氯,因为在林木中这些元素含量极少[4,19]。通过各部分生物量权重计算出植物单株阳离子和阴离子浓度(g/kg),再通过植株投影面积将离子浓度单位换算成mol/m2,得到不同树种下植物养分吸收相关累积H+输入。

2.植物地被物相关累积H+输入:测定云杉、冷杉林下指定面积0.3 m×0.3 m收集到的地被物生物量,元素分析仪分析钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、钠(Na)以及氮(N)、磷(P)、硫(S)浓度。通过地被物生物量和收集面积计算出单位面积阳离子、阴离子浓度(g/kg),得到不同树种下植物地被物累积H+输入(mol/m2)。

植物养分归还——凋落物生物量和化学特性:分别测定连续5个月(2016年4月—8月)收集到的凋落物生物量,所有凋落物混合后,烘干、磨碎、过筛处理。用元素分析仪分析其木质素、P、K、Ca、Mg、N、C的平均浓度(g/kg)以及C/N、木质素/N、C/P,然后通过因子分析和主成分分析得到能综合反映凋落物化学特性的信息。

1.4 统计分析

所有数据经过Excel 2003整理后,用SPSS 16.0软件完成统计分析,采用Origin 8.5软件绘图。分别对各土层(0—5、5—10、10—20 cm)土壤pH值、养分吸收相关累积H+输入、养分归还(地被物)相关累积H+输入进行单因素方差分析(One-way ANOVA),比较两树种各土层土壤pH值、物质循环相关累积H+输入差异;分别对两树种各器官(根、茎、枝、叶)以及单位面积地被物主要阴、阳离子及其收支、单位质量主要养分浓度及其生物量、凋落物生物量和化学特性进行单因素方差分析(One-way ANOVA),采用Duncan法判断同一树种不同器官之间以及两树种之间是否有显著差异,当方差不齐时,则将数据进行对数或平方根转化后采用Duncan法进行比较。

考虑到凋落物各化学特性之间的相关性,为简单而综合地反映凋落物化学特性,使用SPSS 16.0软件对凋落物所有化学特性进行因子分析提取主成份,根据主成分综合评价方法计算出两树种主成分得分,并对表征凋落物化学特性的主成分得分和各土层土壤pH值进行相关分析。

2 结果

2.1 云杉和冷杉土壤pH差异

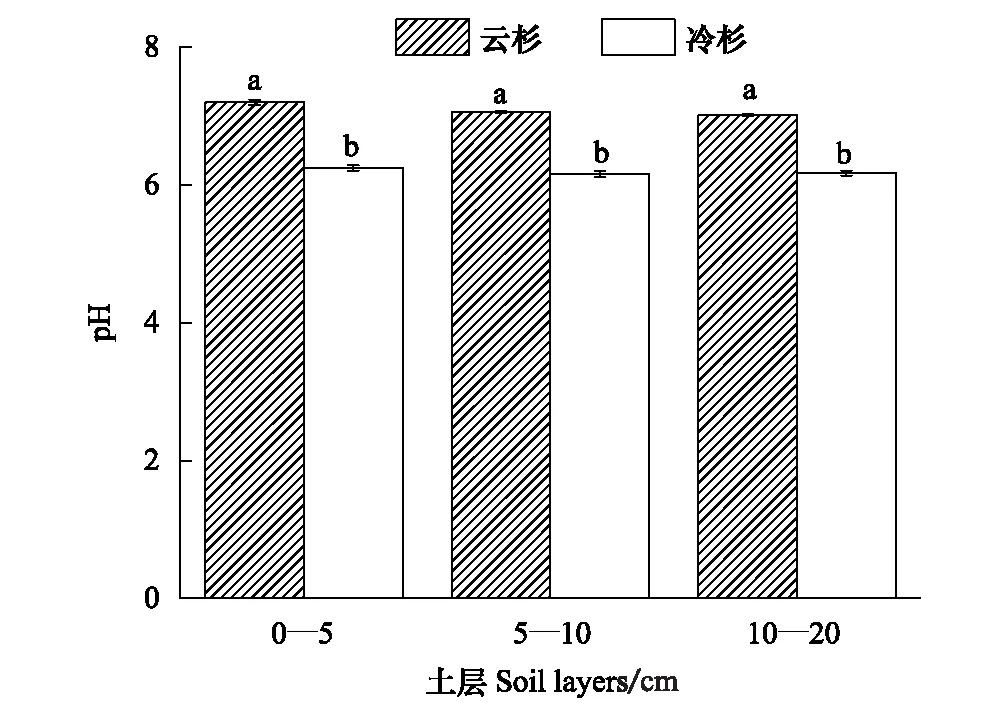

图1 云杉和冷杉土壤pH值(平均值±标准误) Fig.1 Soil pH value under Picea asperata and Abies faxoniana (mean±SE)不同小写字母表示两树种之间差异显著(P<0.05)

本研究中云杉和冷杉各土层土壤pH值均存在显著树种差异(P<0.05)(图1),表现为冷杉各土层土壤pH值均显著低于云杉(P<0.05)。与试验前土壤pH值(6.8)比较,云杉使土壤pH值升高(0.3±0.1),冷杉使土壤pH值降低(0.6±0.1)。

2.2 云杉、冷杉养分吸收和归还(地被物)相关累积H+输入

图2 云杉和冷杉养分吸收和地被物累积H+输入(平均值±标准误)Fig.2 Cumulative H+ input of Picea asperata and Abies faxoniana (mean±SE)不同小写字母表示两树种之间差异显著(P < 0.05);NU:养分吸收相关累积H+输入,cumulative H+ input through nutrient uptake and storage in biomass;FF:地被物相关累积H+输入,cumulative H+ input through forest floor accumulation

云杉、冷杉各器官、森林地被物生物量:云杉、冷杉生物量分配方式不同,通过表1可以看出,云杉和冷杉只有茎和枝的生物量存在显著树种差异(P<0.05),云杉显著大于冷杉;而云杉和冷杉总生物量不具有显著差异。此外,表1中云杉样地地被物产量显著低于冷杉(P<0.05)。

云杉、冷杉养分吸收相关累积H+输入:云杉、冷杉对养分的获取和利用效率不同,各器官多种养分浓度树种差异显著:云杉和冷杉根中Ca、茎中N、Ca、S和枝中N、叶中Ca、Mg平均浓度存在显著树种差异(P<0.05),云杉N、Mg、S平均浓度低于冷杉,Ca平均浓度高于冷杉。对于同一树种不同器官养分浓度:云杉和冷杉N、Ca、S、P浓度均在叶片中较高,茎中较低。但通过表2和图2可以看出,云杉和冷杉植株仅Mg总储量存在显著树种差异(P<0.05),表现为冷杉显著大于云杉;因此植物养分吸收相关累积H+输入不存在树种差异。

云杉、冷杉养分归还(地被物)相关累积H+输入:对于地被物养分浓度,N、Ca、S平均浓度均存在显著树种差异(P<0.05),表现为云杉N、S平均浓度显著低于冷杉,Ca平均浓度显著高于冷杉。而地被物养分总储量除了Ca无显著树种差异(表2),其余指标(K、Mg、Na、N、P、S)均存在显著树种差异(P<0.05),表现为云杉显著低于冷杉;所以地被物累积H+输入存在显著树种差异,表现为云杉显著低于冷杉(P<0.05)。

2.3 云杉、冷杉养分归还——凋落物生物量和化学特性

凋落物生物量:通过表3可以看出,4月凋落物生物量不存在树种差异,而其他月份(5—8月)均存在显著树种差异(P<0.05),表现为云杉显著小于冷杉。此外,整个生长季所收集云杉和冷杉凋落物其总量具显著树种差异(P<0.05),表现为云杉样地显著小于冷杉。

凋落物化学特性:通过表4可以看出,除了凋落物木质素、K平均浓度,其他化学特性均存在显著树种差异(P<0.05),表现为云杉P、Mg、N、C平均浓度显著低于冷杉(P<0.05),Ca、C/N、木质素/N、C/P显著高于冷杉(P<0.05)。

云杉和冷杉凋落物化学特性主成分分析提取出两个主成分,第一主成分方差贡献率为73.7%,第二主成分方差贡献率为15.6%,两个主成分累积方差贡献率为89.4%,能比较全面的反映所有凋落物化学特性。由图3结果可知,第一主成分(PC1: the first principal component)主要综合Ca(r=0.982)、C/P(r=0.977)、C/N(r=0.967)、木质素/N(r=0.944)、P(r=-0.974)、N(r=-0.955)、Mg(r=-0.857)的信息;第二主成分(PC2: the second principal component)主要综合木质素(r=0.881)、K(r=0.774)、C(r=-0.678)的信息。

表1 云杉和冷杉各器官以及地被物主要养分浓度和生物量(平均值±标准误)

同一列中不同小写字母表示同一树种各器官之间差异显著(P< 0.05),同一列中不同大写字母表示相同器官两树种之间差异显著(P<0.05)

表2 云杉和冷杉养分吸收和地被物累积过剩阳离子(平均值±标准误)

同一列不同大写字母表示两树种之间差异显著(P<0.05);(Cation)Bio/FF:养分吸收或地被物相关总阳离子,total cation amount stored in biomass or forest floor; (Anion)Bio/FF:养分吸收或地被物相关总阴离子,total anion amount stored in biomass or forest floor;NPGBio/FF:养分吸收或地被物相关净质子生成,net proton generation by cation excess uptake by vegetation or forest floor

根据因子分析提取出的两个主成份,分别计算出云杉、冷杉凋落物化学特性主成份样本得分(图4)。由图4可以看出,对于云杉和冷杉两树种而言:云杉凋落物化学特性第一主成分(PC1)得分显著大于冷杉(P<0.05);云杉和冷杉第二主成分(PC2)得分不存在树种差异。

表3 云杉和冷杉凋落物生物量(平均值±标准误)

同一行中不同小写字母表示月份之间差异显著(P<0.05),同一列中不同大写字母表示两树种之间差异显著(P<0.05)

表4 云杉和冷杉凋落物化学特性(平均值±标准误)

同一列中不同大写字母表示树种间差异显著(P<0.05)

图3 云杉和冷杉凋落物化学特性主成分荷载 Fig.3 Rotating components of PCA for leaf litter quality variables of Picea asperata and Abies faxoniana

图4 云杉和冷杉凋落物化学特性主成分样本得分(平均值±标准误)Fig.4 PCA scores for leaf litter quality on PC1 and PC2 of Picea asperata and Abies faxoniana (mean±SE)

2.4 云杉和冷杉土壤pH与植物养分循环的相关性

相关分析表明,土壤pH值与云杉、冷杉养分吸收相关累积H+输入与各土层(0—5 cm、5—10 cm、10—20 cm)均无显著相关性。两树种各土层土壤pH值与其地被物累积H+输入呈显著负相关(P<0.01)。各土层土壤pH值与云杉、冷杉凋落物化学特性第一主成分(PC1)得分均呈极显著正相关(P<0.01),而与第二主成分(PC2)得分无显著相关性;说明土壤pH值与凋落物Ca、C/P、C/N、木质素/N、P、N、Mg关系密切(图5)。

据表5可得,对于云杉和冷杉两树种而言,各土层土壤pH值与凋落物P、Ca、N、C/N、木质素/N、C/P存在显著相关性(P<0.05);与Ca、C/N、木质素/N、C/P呈显著正相关(P<0.05),与P、N呈显著负相关(P<0.05)。各土层土壤pH值与凋落物Mg、C平均浓度关系不一;10—20 cm土层土壤pH值与凋落物中Mg呈显著负相关(P<0.05),0—5 cm、5—10 cm土层土壤pH值与凋落物中Mg无显著相关性;5—10 cm土层土壤pH值与凋落物中C呈显著负相关(P<0.05),0—5 cm、10—20 cm土层土壤pH值与凋落物中C无显著相关关系。

图5 云杉和冷杉地被物累积H+输入、凋落物化学特性第一主成分样本得分与各土层土壤pH值的关系Fig.5 Relationship between cumulative H+ input through forest floor accumulation, PCA scores for leaf litter quality on PC1 and soil pH value

土层Soil layer/cm木质素LigninPKCaMgNCC/N木质素/NLignin/NC/P0—50.440-0.939*0.0700.988*-0.767-0.990*-0.8080.990*0.989*0.932*pH5—100.461-0.938*0.0990.981*-0.801-0.991*-0.841*0.989*0.993*0.917*10—200.388-0.961*0.2080.970*-0.858*-0.998*-0.8020.998*0.994*0.936*

表中数据为皮尔逊相关系数;星号表示相关性显著(*,P<0.05)

3 讨论

研究证实植物能影响土壤特性,且在影响土壤化学以及营养循环方面起着非常主动与活跃的作用,进而使土壤表现出不同理化性质,比如土壤pH值[20- 21]。Reich等人[20]的研究中,同一样地14种不同树种土壤有机层pH值范围为从落叶松的3.9至椴树的6.1,矿质层pH值范围为从云杉的4.0至樟子松的5.0;而Yahya等[22]的研究中也表明不同树种间土壤pH值差异显著。本研究中,云杉和冷杉样地各土层(0—5 cm、5—10 cm、10—20 cm)土壤pH值均表现出显著树种差异(图1),表明云杉和冷杉两树种确实通过某些机制影响土壤pH值。

植物对土壤酸碱性影响的研究广泛,研究表明植物有四种可能降低土壤pH的过程,即提高土壤溶液中阴离子数量、酸类物质数量和酸性物质的质子化,以及增大土壤酸性强度[9]。除了植物养分吸收过程中的生物酸化[5],凋落物分解以及森林地被物的形成也被证实和土壤酸碱性密切相关[4]。本研究发现土壤pH值与两树种的养分吸收相关累积H+输入无显著相关性,这与De Schrijver等人[4]和Mueller等[18]的研究结果类似,说明土壤酸碱性和植株吸收阳离子过程中向土壤中输入的H+累积量相关性很小。本研究比较云杉和冷杉两树种不同器官中各离子平均浓度(表1)和各离子累积总量(表2),发现两树种间根Ca、茎N、Ca、S和枝中N、叶Ca、Mg平均浓度均存在显著差异,说明云杉、冷杉对养分的获取和利用效率不同;但植株各离子累积总量只有Mg差异显著,其他离子平均浓度的显著差异性均被树种单位面积生物量(云杉和冷杉平均冠幅分别为60 cm和48 cm)所抵消,故云杉、冷杉养分吸收相关累积H+输入在两个树种间不表现出显著差异。

土壤pH值与云杉和冷杉地被物累积H+输入呈显著负相关(图5A),说明冷杉样地土壤pH值显著低于云杉,与冷杉更多的地被物累积H+输入有关。研究表明地被物之所以会引起土壤pH值降低是因为地被物的形成主要是由凋落物缓慢分解而引起的,而地被物的形成一方面使凋落物中阳离子滞留,减缓对土壤酸性物质的缓冲作用;另一方面凋落物缓慢分解过程中会产生很多有机酸[4, 6- 7]。本研究比较云杉和冷杉地被物中各离子平均浓度(表1)和各离子累积总量(表2),发现冷杉样地地被物累积H+输入显著高于云杉,这主要与冷杉样地地被物单位面积质量显著高于云杉有关。即与地被物产量密切相关,而森林地被物产量一方面与凋落物凋落速度相关,另一方面反映凋落物不同的分解速率。

本研究中,4—8月所收集云杉和冷杉凋落物其总量在两树种间具显著差异,表现为云杉样地显著小于冷杉,与森林地被物产量在两树种间差异的结果一致,说明冷杉较云杉产生更多凋落物。关于凋落物化学特性,除了木质素和K离子平均浓度,其他化学指标均表现出显著树种间差异(P<0.05);云杉样地凋落物中P、Mg、N、C平均浓度显著低于冷杉样地(P<0.05),而Ca、C/N、木质素/N、C/P显著高于冷杉样地(P<0.05)。凋落物性质主要包括物理性质和化学性质,目前对凋落物化学性质研究较多,化学性质称之为“基质质量”,定义为凋落物的相对可分解性,其中包括N、C、P等易分解组分和纤维素、木质素等难分解有机组分,并常用C/N、木质素/N、C/P等来预测凋落物分解速率[23- 24],所以云杉和冷杉凋落物分解过程必定存在显著差异性。

鉴于凋落物化学特性指标太多,采用降维方式对其进行主成分分析,以便更综合地对云杉和冷杉凋落物化学特性进行比较分析。对于提取出的两个主成分还需以各自的贡献率为权数进行线性加权求和来综合评价样本[25]。结果表明土壤pH值与凋落物化学特性因子分析提取出的第一主成分PC1得分呈显著正相关(图5 B),且通过分析各土层土壤pH值与凋落物化学特性的相关性(表5),进一步说明云杉样地土壤pH值显著高于冷杉样地,是与云杉较冷杉凋落物中木质素/N、C/N、C/P以及Ca浓度更大,而N、P浓度更小有关。葛晓改等[26]在不同林龄马尾松凋落物基质质量与土壤养分的关系的研究结果指出土壤pH值与凋落物木质素/N、C/N呈显著正相关,与N平均浓度呈显著负相关,与本研究结果一致。但是凋落物化学性质对凋落物分解的影响表现并不一致[27- 33],因此本研究中依据C/N来预测凋落物分解速率并不合理,但可以肯定的是本研究中土壤pH值和木质素/N、C/N、C/P呈显著正相关。此外本研究中土壤pH值和凋落物中Ca平均浓度呈显著正相关,与Hobbie等人[27]以及De Schrijver等[4]的研究结果一致,指出凋落物中Ca含量越高,一方面土壤中对凋落物分解起重要作用的蚯蚓生物量越大,进而加速凋落物分解过程,减少地被物的形成;另一方面凋落物中高含量的Ca离子随分解过程归还至土壤中使土壤pH值变大。这与上述研究中云杉地被物累积H+输入显著低于冷杉样地且土壤pH值显著高于冷杉样地结果一致。此外本研究中土壤pH值与凋落物化学特性因子分析提取出的第二主成分PC2得分无显著相关性,即本研究中土壤pH值与凋落物木质素、K、C平均浓度无明确相关性。

本研究中云杉和冷杉两树种间叶Ca、Mg平均浓度存在显著差异,凋落物中除了Ca、Mg平均浓度,N、P平均浓度也存在显著差异。凋落物中N、P含量可以反映植物叶片养分归还率,在森林植物的研究过程中,营养转移主要指枝叶枯死脱落前,养分转移到其他生活器官内的过程,特别是叶子脱落前的养分转移[34]。研究表明成熟叶脱落前养分转移主要利于减少植物对外界营养的依赖,且被证明是植物保持营养内稳态的最重要策略之一[35- 38]。前人对于植物叶片中营养转移的研究主要集中在N和P上,少数涉及其他元素,且表明大约50%的养分(主要是N和P)都会在叶成熟期间发生回流转移[39]。据统计,只有极少发现不转移氮磷营养的情况[34]。Killingbeck[40]在1993年的研究中结果表明香蕨木叶片N、P平均转移率分别为11%和53%;Chen等[41]在2016的研究中也表明N和P平均转移率达61.20%和48.11%。本研究中云杉叶片N、P平均转移率分别为38.78%和25.36%,但冷杉叶片N、P均未发生转移,因此两树种凋落物中N、P平均浓度表现显著差异。对于本研究中云杉和冷杉叶片中N、P转移的不同表现,具体机制尚不明确,还有待进一步研究。

4 结论

综上所述,云杉各土层土壤pH值均显著高于冷杉,且云杉使土壤pH值升高,冷杉使土壤pH值降低。两树种土壤pH值差异主要和地被物累积H+输入以及凋落物中Ca、P、N平均浓度以及C/P、C/N、木质素/N有关。本研究中地被物累积H+输入表现出显著树种差异,主要与地被物单位面积质量密切相关,冷杉样地凋落物凋落速度显著大于云杉,使冷杉样地凋落物生物量显著大于云杉,进而地被物单位面积质量(kg/m2)显著大于云杉。冷杉和云杉凋落物养分浓度差异显著,N、P平均浓度树种差异是因为两树种具有不同养分归还率,C/P、C/N、木质素/N以及Ca平均浓度与凋落物分解速率密切相关,鉴于C/P、C/N、木质素/N与凋落物分解的相关性不固定,所以本研究中根据凋落物中Ca平均浓度推测冷杉凋落物中Ca平均浓度显著小于云杉,从而冷杉凋落物分解速率显著小于云杉,进一步引起凋落物滞留形成更多森林地被物。而且云杉样地土壤因凋落物中高含量的Ca归还也会引起pH值高于冷杉。需要说明的是土壤pH值受到多种因素的影响,特别是植物根系分泌物、土壤微生物群落的活动以及环境气候条件等,并表现出明显季节动态[42],而本研究着重探究了生长季植物养分吸收及归还等和土壤pH的相关性,观测时间较短,需要进一步长期的观察,并探究植物根系、微生物群落以及凋落物分解过程等对土壤pH的影响,以得出更加全面的研究结论。