可持续框架下的城市低碳社区

2018-08-29石龙宇高莉洁韩林桅李倩瑜

石龙宇,许 通,2,高莉洁,*, 韩林桅,2, 李倩瑜

1 中国科学院城市环境研究所 城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021 2 中国科学院大学, 北京 100049

可持续发展是当今世界城市发展的重要方向[1]。工业化以来,燃烧化石燃料产生大量的温室气体,导致全球气候系统变化。建设低能耗、低排放、低污染的低碳城市是实现城市可持续发展的必经之路[2]。社区作为城市最小尺度的社会和地理单位,是实现城市低碳化的重要空间载体和行动单元[3]。社区尺度是城市尺度碳排放及其影响因素在微观上的体现,城市尺度的土地利用规划与基础设施空间配置应基于对社区尺度的土地利用、交通和消费行为的研究[4]。因此,如何构建低碳社区成为低碳城市研究领域的重要方向[5]。

为加快推进低碳发展,我国《“十三五”控制温室气体排放工作方案》中提出“推动开展1000个左右低碳社区试点,组织创建100个国家低碳示范社区”[6]。与早期节能减排的单一目标导向相比,在生态文明要求下,低碳社区的成功建设需要基于可持续理论方面的思考与规划,全面考虑环境、社会、经济、资源等可持续要素[7]。在强调低碳社区建设的同时,提高和维护生态系统服务,促进社会公平,对整体循环系统和社区内外部资源能源进行整合,从而促进实现社区低碳建设的发展愿景[8]。本文基于低碳社区的概念和内涵,在中外低碳社区理论与实践研究基础上,对可持续框架下的低碳社区发展理念与规划策略进行探讨,并对未来城市低碳社区的研究方向进行展望。

1 低碳社区的概念与内涵

1.1 社区的概念

社区一词译自“community”。《不列颠百科全书》认为,“community”主要指群落,即居住在同一个地区,各种物种的个体组成相互作用的群体,其来源于拉丁文“communitat”,意为共同的东西和亲密的关系[9]。在我国,“community”翻译为社区,主要来源于费孝通的《二十年来之中国社区研究》,认为社区是若干社会群体或社会组织聚集在某一个地域里形成的一个在生活上相互关联的大集体[10]。结合社区众多定义,作为社会与空间的统一体, 地域性和社会性是社区的本质属性[11]。

1.2 低碳社区的内涵界定

低碳社区的概念一般是指通过采取对策、规划措施、技术、激励手段及管理模式使其排放指标降低或达到零碳排放的社区[12-13],具有充分利用资源能源,优化内部结构,减少外部效应并实现生态平衡的特点,是实现城市可持续发展的具体形式,符合可持续框架下社区创建的基本要求[12]。相关技术包括建筑设计、节能建材、资源节约、环境保护与生态技术等。可持续框架下的低碳社区建设,除了以低碳、节能、减排、生态为发展目标外,更重要的是在绿色发展模式下实现经济、社会和环境各方面的协调、统一发展。

2 可持续框架下的低碳社区规划理念

2.1 社区尺度的城市可持续性研究

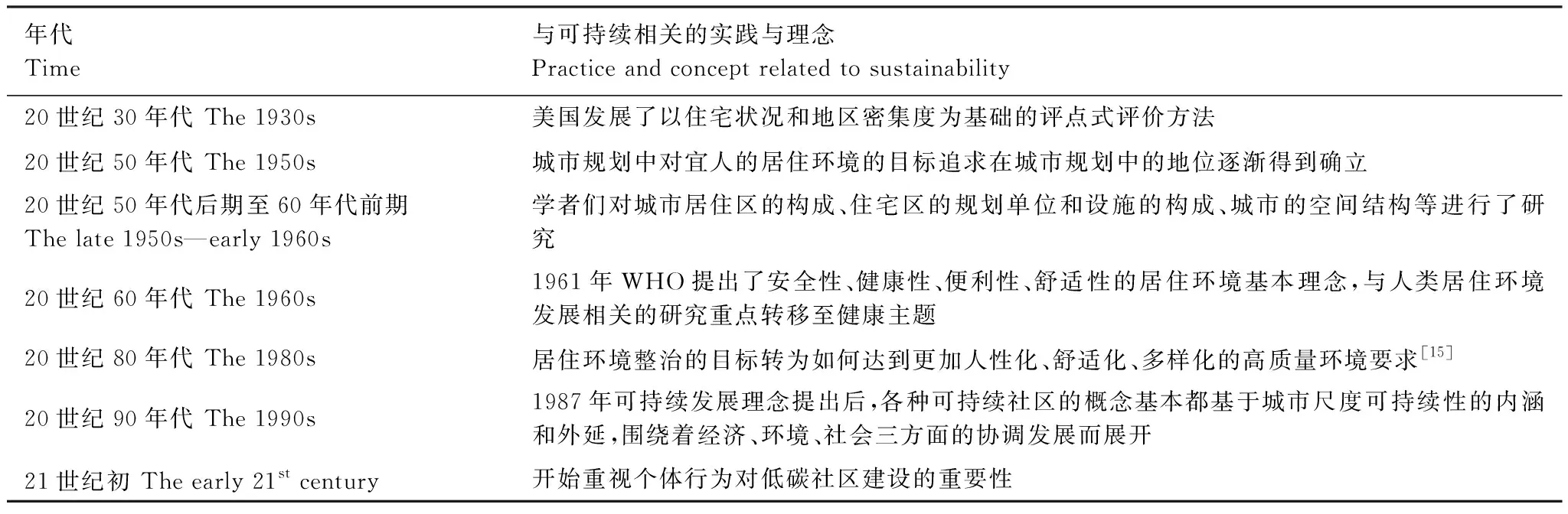

社区尺度可持续性的研究可追溯到近代以来人类公共卫生学对解决居住环境问题的研究[14]。学者们通过对传染疾病成因的分析,认为居住过密、卫生设施缺乏、大气和水质污染是其主因,之后各国陆续开始对社区尺度的环境进行了判断优劣方法的思考[15]。社区尺度可持续性研究追溯如表1,20世纪90年代之前,社区规划作为城市规划的重要内容,以提高居民舒适度为原则进行规划建设,主要体现在环境、公共设施、居民健康等方面[16]。在可持续发展理念提出后,社区建设开始重视经济、社会、环境三方面的协调发展[17-18],研究尺度也从城市逐渐转向社区[19]。21世纪以来,人类越来越关注居民行为及对社区规划的参与。在可持续框架下,低碳城市建设是一个多目标问题,如何实现经济发展、生态环境保护、居民生活水平提高等目标间的共赢,是低碳城市建设的关键[20]。城市实现可持续发展策略需要依托社区的具体实践来完成,因此相比于城市尺度的规划策略,社区尺度的可持续性研究更应体现出“以人为本”的理念与原则[21]。

表1 社区尺度的城市可持续性研究

2.2 低碳社区的规划理念

低碳社区的发展理念由于建设的目标导向,主要关注点在于最大程度减少碳排放,容易忽略社区景观、水体环境、风险管理、公共空间、安全性、舒适性、文化保护等生态及社会文化经济方面。因此,在可持续发展的指导思想下,低碳社区建设应在经济、社会、环境协同发展的基础上,实现降低碳排放甚至达到零碳排放的目标。

3 中外城市低碳社区实践

20世纪60年代以后,发达国家政府开始倡导社区发展,通过国家政策、 非政府组织以及居民自身的力量,解决一些城市社区问题[22]。特别是在欧美国家,已有许多低碳社区建设的成功案例,比较著名的低碳社区实践有英国贝丁顿社区、丹麦太阳风社区、德国弗班社区等。低碳社区的建设主要结合当地社区情况及资源优势,采取符合社区自身特点的措施。通过研究中外典型的低碳社区案例,本文将低碳社区规划分为创新型规划和资源型规划、学习型规划三种模式,社区依据当地发展状况及居民素质水平,选取一种或几种模式进行低碳社区的规划建设。

创新型规划是指通过调整自身的发展模式,对社区的空间结构进行重新规划,达到减排的目的。例如瑞典哈马比社区基于现有的技术水平,通过研究供水、卫生、废弃物处理处置以及能源、交通和运输等各城市子系统间的相互联系,由市政府、水务公司、热电公司和市废弃物管理局联合开发设计了称为“哈马比模式”的生态共生系统循环模式[23]。英国贝丁顿零碳社区通过对工作区和生活区的整体规划,结合风帽、太阳能、雨水收集等可持续性设计,实现了水电能耗的大幅下降[24-25]。瑞典马尔默市Bo01社区以完善的环境规划为依托,综合统筹设计节能、节水、节材、节地和环保等项目,将工作重心放在对成熟且实用的住宅技术与产品的集成使用上[26-27]。荷兰伊克鲁尼亚社区[28]、美国的伊萨卡“绿色居住村”[29]和西瓦诺社区[30-31]大力发展绿色建筑技术,大大较少了社区整体的能源消耗。英国格林威治千禧村高密度的住宅规划以及完备的社区功能实现了社区混合使用、可持续发展的目标[32-33]。创新型规划主要通过对社区空间的整体布局,结合可持续性设计及低碳技术,实现社区的低碳化,是较为普遍的规划方式。

资源型规划指社区利用自身资源优势,调整社区的能源和资源结构。2010年开始建设的瑞典斯德哥尔摩皇家港社区利用当地可再生能源(太阳能、生物质能等),将被动式住宅改造为产能式住宅,并预计到2030年实现零化石燃料消耗以及环境正效应[34]。瑞典韦克舍小镇利用丰富的林业优势,使用木材建造社区内的全部楼房,并用废旧木料进行供暖[35]。资源型规划主要针对可再生资源丰富的地区。

学习型规划指社区居民自发学习并参与到社区规划中,建设符合居民生活习惯的社区,适用于社区居民环保意识及科学素质较高的情况。例如丹麦贝泽的太阳风社区,依托自身的太阳能和风能优势,以及居民较高的环保理念,由居民自发组织对太阳能和风能的有效利用进行设计,同时根据居民生活习惯设计具有人文情怀的社区装饰、自行车停放站、公共休闲和服务场所等[36]。德国弗班社区倡导公众参与和共同治理,通过“弗班论坛”策动的社区活动,让居民参与节能减排行动,提高社区规划的弹性,如结合居民出行理念设计自行车道和连接市区的电车轨道[37]。学习型规划主要由政府对居民进行宣传教育或社区居民自发组织,为了保证各项低碳措施的良好运行与社区的长期可持续发展,学习型规划是必不可少的环节。

此外,一些社区还通过经济手段维持社区的可持续经营。例如瑞典韦克舍社区通过有偿向其他区域人员传授自身建设经验,进一步维持社区的低碳化运营。英国海因斯艾什顿社区专门成立了社区能源公司,负责可再生能源项目的建设、管理和收益,实现了用低碳收益再建低碳项目的“造血机制”[38-39]。

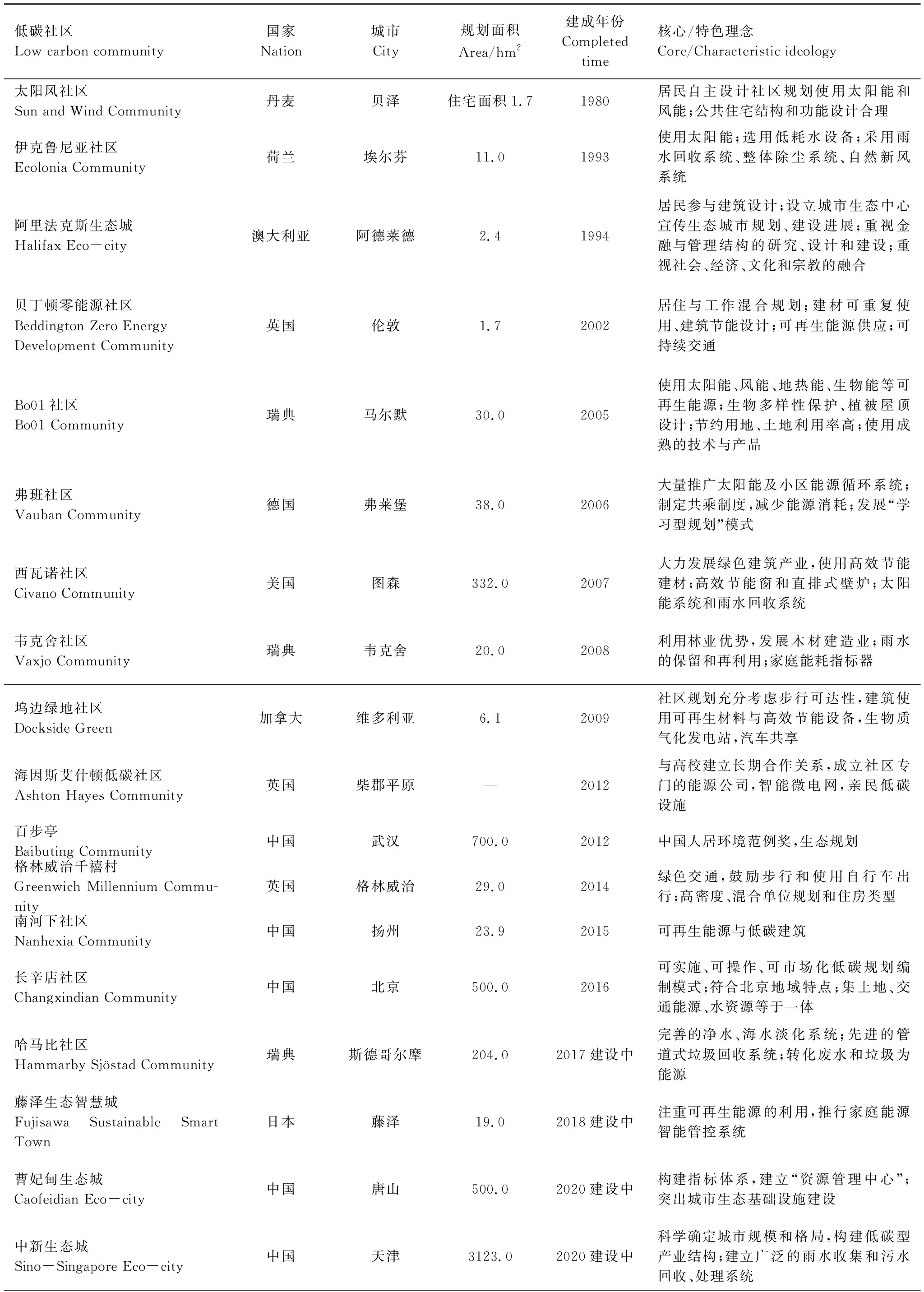

我国对于低碳社区的实践起步较晚,但随着低碳社区理论研究的逐步深入,结合国外低碳相关技术与实践经验,国内低碳社区规划实践工作正有条不紊地开展[40]。例如北京长辛店社区[41]、天津中新生态城[42]、唐山曹妃甸生态城[43-44]等。我国生态城在规划建设过程中多借鉴发达国家的规划理念与技术,例如天津中新生态城与新加坡合作,唐山曹妃甸生态城与瑞典合作。与国外的低碳社区相比,我国的低碳社区规划建设主要由政府主导,居民对社区规划的参与度较低。这个问题得到研究者的重视,Jiang等[45]认为个体行为直接影响社区碳排放,辛章平[46]提出低碳社区建设模式应以低碳或可持续的概念来改变民众的行为模式,来降低能源消耗和减少CO2的排放。同时,该问题也正逐渐被改善,中信国安运河第一城将低碳理念与景感生态学相结合,以物联网技术为支撑,结合居民的物理感知、心理反应,社会经济、过程与风险等方面,建设生态文明示范区[47-48]。具体中外低碳社区介绍见表2。

表2 中外代表性的低碳社区示范项目

总之,国外优秀低碳社区的规划注重社区空间结构的合理性,倡导绿色建筑及绿色交通,善于利于太阳能、风能等社区自身的资源优势,并且社区居民的参与度较高,“自下而上”的驱动力较强。因此,社区规划更加符合居民的生活习惯,对社区资源的利用率较高,社区特色较为明显。虽然我国近年来在低碳社区实践方面取得了较大进步,但与发达国家相比仍存在以下几点问题:一是社区规划区域特色不明显,复制度较高;二是公众参与度低,主要由政府主导,居民的自主意识较低。三是社区规划与城市规划相对独立,且规划方面多集中于居民生活方面,对经济、社会方面的关注度较低。

4 可持续框架下低碳社区的规划策略

基于对现有的成功案例经验总结以及目前存在的问题,应加强对低碳社区的规划与建设中可持续性的关注,对规划和理论框架、行动策略以及居民行为等方面进一步完善。

(1)制定可持续的发展目标及规划

在社区的规划建设中,应善于发掘地区的资源优势,尽量避免大规模的拆迁与重建。在建设初期基于生态、低碳和循环利用等可持续理论进行综合规划设计,避免过分追求降低碳排放而导致社区无法稳定、持续性的运作。规划时需要充分参考借鉴国外低碳社区的成功案例,如在既有社区改造时可以参考Bo01社区、哈马比社区在产业升级和城市更新运动中采取的对棕地等废弃、闲置用地的开发模式。但由于国情不同,应有选择地吸取国外优秀经验,不能照搬全抄。我国的经济和部分技术较发达国家仍存在差距,因此对于高端技术集成的社区模式,如贝丁顿社区、马斯达尔社区并不适合在我国的社区建设中广泛使用,但其循环体系的设计对我国社区规划具有借鉴意义[49]。

(2)政府主导与社区共建相结合

实现社区的低碳化与可持续发展需要对社区进行长期、系统的规划[50],“自上而下”的政府主导模式在社区系统规划与建设过程中的资源调动等方面具有显著的优势,“自下而上”的居民参与社区规划建设也同样关键[51]。居民作为社区生活的主体,是社区低碳政策措施的具体实践者。低碳社区建设的成功要素之一就是重视塑造居民的低碳理念与自治能力,如果缺少居民的公共参与精神,则难以达到可持续发展目标。国外低碳社区大多由社会志愿组织一起自发建设,强调居民自发讨论商议的社区规划模式[2]。我国社区的行政级别位于街道之下,没有行政管辖权,多依靠居委会以及居民自治等,因此更需要公众参与。通过学习国外社区先进模式,如德国弗班社区的“弗班论坛”,注重全过程的公众参与和宣传,培养居民的低碳环保意识[[53- 54]。基于国情,充分发挥政府主导和公共参与的作用,实现社区低碳建设的有效性与可持续性。

(3)多尺度规划和多举措建设相匹配

从社区组成来看,由邻里构成的社区尺度的城市单元涉及多个层面的城市微观尺度的物质空间形态与结构,包括建筑、交通等基础设施和非物质的居民行为方式两个部分。对于社区的低碳建设不能离开我国低碳发展的宏观背景,也不能就社区而言社区,应该在多尺度的范畴上进行考虑。城市的可持续发展强调经济、社会、环境的协调发展,因此,可持续框架下低碳社区发展可遵循“一种目标,多项举措”的理念。在减少社区碳排放的基本目标导向作用下,利用设计、宣传、管理和技术等多项举措相结合的方法,实现社区低碳化与可持续发展的目标。如社区在倡导垃圾分类和废弃资源循环利用时,可结合当地政策,规范不同尺度上的处理标准与行为,通过设立回收站点,开展宣传引导,组织监督管理,采用物联网技术等举措,保证垃圾分类和废弃物处理在不同阶段的有效性和连贯性。

5 研究展望

推行可持续理念,构建低碳社区,把低碳融入城市建设和人民生活之中,能够提高资源利用效率,减少污染排放,对建立环境友好型、资源节约型社会有重要意义。虽然国外低碳社区发展理论可为我国社区的健康发展提供借鉴,但低碳社区建设是可持续框架下的低碳发展策略与技术在城市基本功能区的落实。因此,不能对国外的先进技术和低碳管理制度进行简单的复制,要进一步研究和完善,使之符合我国国情。需要进一步研究的问题包括:

(1)加强对既有社区的低碳改造研究。由于新建的低碳社区便于规划与设计,而既有社区的低碳改造则相对复杂,因此目前的低碳社区建设和研究大多集中于新社区,应加强对既有社区的低碳改造力度[55]。规划时充分考虑可持续发展,要针对不同社区类型、资源和环境禀赋提出因地适宜的低碳社区构建措施和建议。如在太阳能、风能、地热资源丰富区域,规划和设计时重点考虑资源开采与合理利用;在土地、水等资源匮乏区域,需要合理设计建筑格局与水资源供给、循环系统;在环境承载力脆弱区域,应该着重考虑在社区建设中如何减少对周边环境的影响等等。

(2)完善低碳社区建设的评价标准与考核机制。虽然已有学者对低碳社区评价指标体系进行了研究,但缺少符合可持续性、通用性和规范化的评估体系[20-21]。此外对低碳社区建设的考核体制不够完善,需要建立不同类型低碳社区建设考核标准,定期对低碳社区的发展建设进行考核,保证低碳社区的规划措施得以长期稳定地实施。

(3)以社区居民生活质量满意度提升为目标,加强对低碳社区运行内在机制的研究。社区的低碳化以及可持续发展,除了实现碳减排目标,更需要经济、社会、环境三者之间的协调。对城市、社区等不同层面的可持续发展机制进行探究,研究城市与社区发展之间的影响机理,可以为低碳城市和社区的规划与调控,以及能源、交通、废弃物管理等各部门之间建立清晰、协调的工作机制提供科学依据与参考[56]。