SM与SN汽油机油的乘用车应用研究

2018-08-29黄胜军石生灵王龙付代良

黄胜军,石生灵,王龙,付代良

(中国石油大连润滑油研究开发中心,辽宁 大连 116032)

0 引言

汽油机油的抗磨损和抗氧化性能是其重要性能,通常使用发动机台架进行评定。API和ILSAC在2005年推出SM/GF-4汽油机油规格,2010年又推出SN/GF-5规格,两规格目前均使用程序ⅢG法(ASTM D7320-12)[1]进行抗氧化及抗磨损性能评价,其台架试验发动机采用排量3.8 L的通用V6汽油发动机,试验时间100 h,机油温度150 ℃, SM/GF-4和SN/GF-5规格的ⅢG台架评定指标要求40 ℃运动黏度增长均不大于150%,无热黏环,凸轮磨损小于60 μm,活塞沉积物评分不小于3.5分和4.0分。根据评价指标看,SM/GF-4和SN/GF-5规格在ⅢG台架上对机油的抗氧化增稠和抗磨损性能的要求是一致的。欧洲ACEA乘用车发动机油A/B和C规格的抗氧化增稠试验采用PSA TU5汽油发动机台架(CEC L-88-02)[2]进行评价。通过模拟高速公路行驶工况,在高温和全速全负荷工况下来评价发动机油抑制机油黏度增长、活塞环黏结和活塞漆膜生成的能力。彭茜等[3]进行了长城dexos1 5W-30发动机油行车试验研究,采用SRC(标准道路循环)作为行车试验循环,汽车按规定的工况进行道路试验,此方法主要针对车辆污染物排放测试,测试了30000 km后油品性能变化及油品对排放的影响。包冬梅等[4]进行了昆仑A3/B3 5W-40汽柴油轿车发动机油的应用研究,按照普通道路耐久试验规范,试验在专用行车试验场地进行。以上都是针对车辆零部件测试的行车试验方法,较短时间内达到里程完成测试。本文采用自驾车辆进行汽油机油的应用对比评价,行驶路况为城市道路,行车1~2年时间,历经冬夏,代表城市居民私家车用户群,具有典型性。对机油运动黏度、酸值、碱值、元素含量等进行比较分析,使用四球机对行车前后油品进行抗磨性能测试,综合分析合理的换油期。

1 实验部分

1.1 实验车辆及发动机

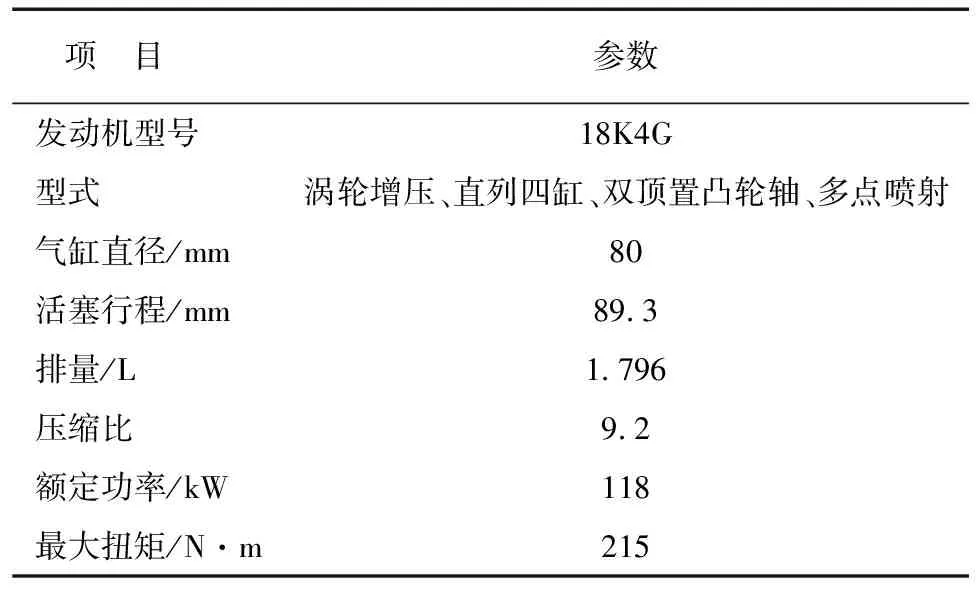

实验车辆为上海汽车集团股份有限公司生产的荣威750S自动挡乘用车。车辆参数如表1所示。

该车辆搭载的发动机为直列四缸、涡轮增压、1.8 L全铝合金汽油发动机。发动机主体由七块铸铝件通过螺栓连接而成,包括凸轮轴盖、凸轮轴架、气缸盖、气缸体、轴承座、机油轨、油底壳。气缸体内装有湿式气缸套,活塞环表面采用镀铬涂层工艺,使之更加抗磨。

发动机采用进气增压技术,功率密度增大,相比自然进气发动机,功率提升约20%~30%,机油需要不断地对废气涡轮的滑动轴承进行润滑和冷却,机油的热负荷和机械负荷都大大增加,增压发动机对于机油的抗氧化性能和抗磨损性能要求较高。目前美国API及欧洲ACEA规格中评价汽油机油的标准台架,如ⅢG、ⅤG、ⅣA、TU3、TU5等均采用自然吸气发动机,与当前市场上普遍采用的增压汽油机技术有一定差距。此外,一些新车采用了启停技术,虽然节约了燃油,但相对于目前城市的拥堵路况,频繁的启停,对润滑油抗磨性能要求将提高。试验车辆发动机技术参数见表2。

表2 发动机技术参数

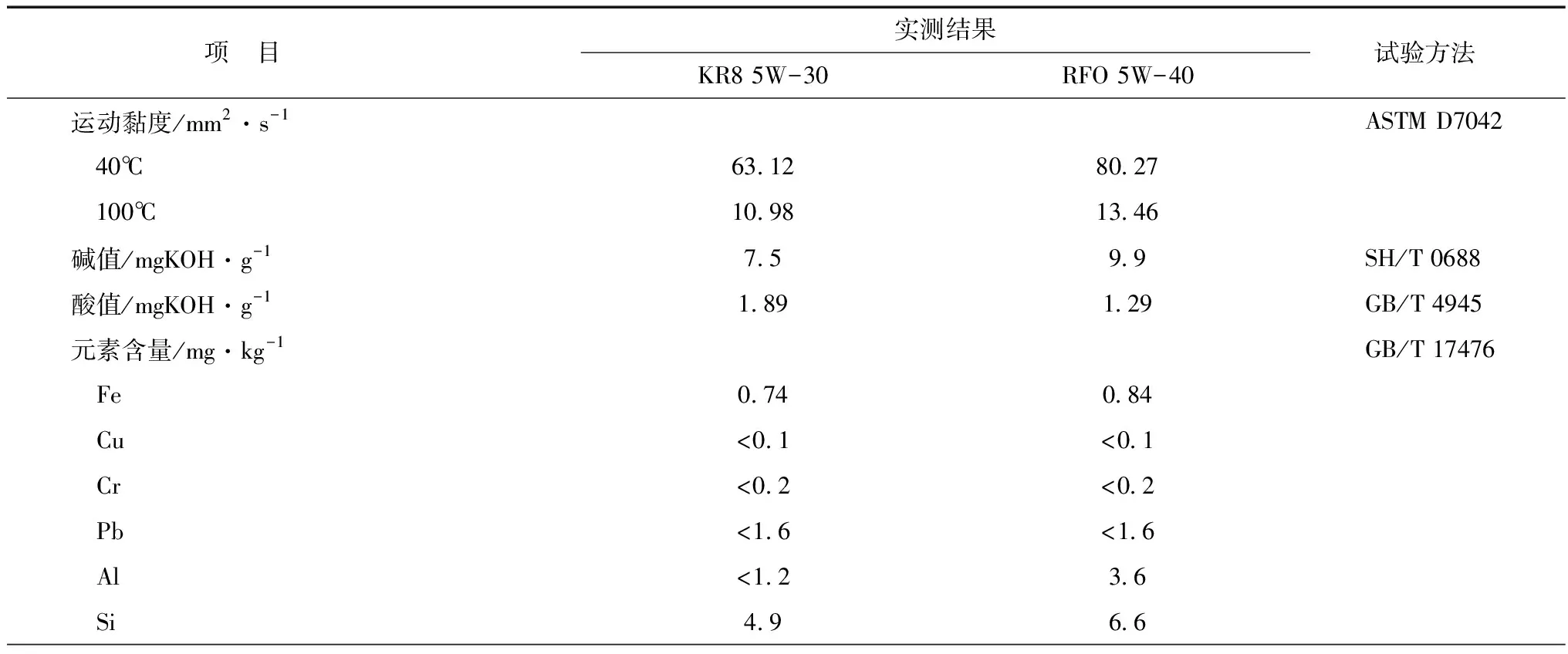

1.2 参比油

选择市售的两款汽油机油进行应用试验研究,分别是国产KR8 5W-30和国外某知名品牌汽油机油5W-40(简称RFO 5W-40,下同), KR8 5W-30汽油机油满足API SM/ILSAC GF-4规格,RFO 5W-40汽油机油满足API SN/CF以及ACEA A3/B3、A3/B4规格。新油样品理化分析典型值如表3所示。

表3 参比油典型值

表3(续)

1.3 行车方法

行驶路况为北方城市路况,车辆行驶主要为上下班出行。行驶路线穿越市区,行驶时间多为早晚出行高峰期,路段拥堵,停停开开,是城市私家车比较典型的运行工况。车辆每天使用时间较少,行驶里程较短,但机油使用周期较长,更注重考察机油的抗磨损性能和氧化耐久性能。

应用试验研究中,每个参比油的应用试验行驶里程不少于10000 km。试验过程中不补加机油。汽油使用市售车用乙醇汽油。在行车开始和结束后各采集油样100 mL,进行运动黏度、酸值、碱值以及Fe、Cu、Zn、P、Si、Al、Na、Cr、Pb、Mo、Ca等元素含量分析,并进行四球机抗磨性能和极压性能测试,比较机油抗磨性能的变化。两款汽油机油先后在同一台车辆上进行试验研究,RFO 5W-40油应用时间为22个月,行驶里程11546 km,KR8 5W-30油应用时间为12个月,行驶里程10404 km。

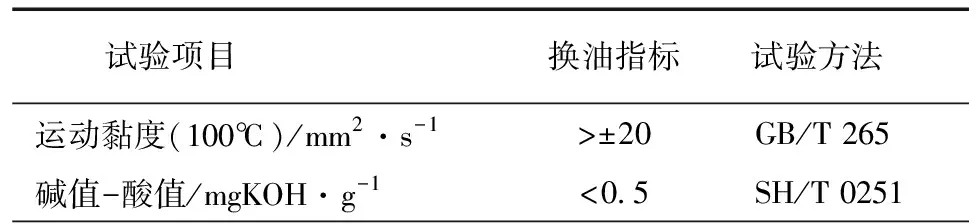

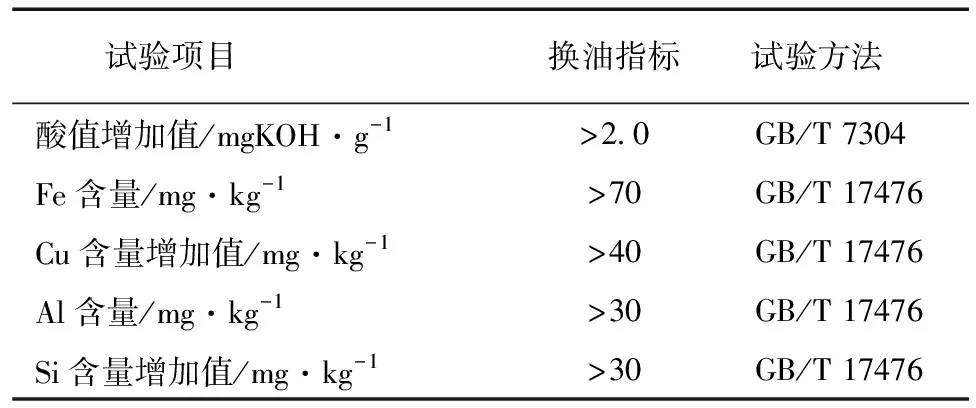

参考GB/T 8028-2010 汽油机油换油指标[5]的技术要求,对比主要换油指标,分析合理的换油期。其指标中最高级别为SL/GF-3,目前国内汽油机油换油指标标准中还没有针对SM、SN级别油品的换油指标要求。GB/T 8028-2010汽油机油主要换油指标如表4所示。

表4 GB/T 8028-2010 汽油机油主要换油指标

表4(续)

2 结果与讨论

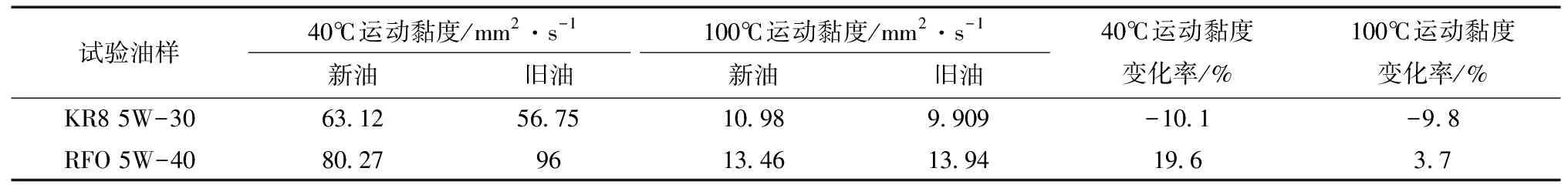

2.1 运动黏度变化

按照ASTM D7042法对新旧油样品进行40 ℃和100 ℃运动黏度测定,考察运动黏度变化情况。运动黏度是反映润滑油内在质量的重要指标。运动黏度变化可以反映出油品的氧化衰变程度,机油在发动机工作过程中受到高温与机械剪切作用,并与空气、燃油及其不完全燃烧产物、水汽、灰尘等接触,使油品物理化学性质不断发生变化,导致黏度指数改进剂等高分子聚合物的剪切降解及其他添加剂的热分解等。高温氧化可使运动黏度增长,机械剪切可导致运动黏度降低。

两油100 ℃运动黏度变化如表5所示。两旧油均能满足原黏度等级要求,100 ℃运动黏度变化在±20%以内,RFO 5W-40油运动黏度呈增长趋势,其40 ℃和100 ℃运动黏度增长为19.6%和3.7%,低温时机油黏度增长率较明显。KR8 5W-30油运动黏度呈下降趋势,40 ℃和100 ℃运动黏度变化分别为-10.1%和-9.8%,受机械剪切作用影响较大。

表5 参比油运动黏度变化

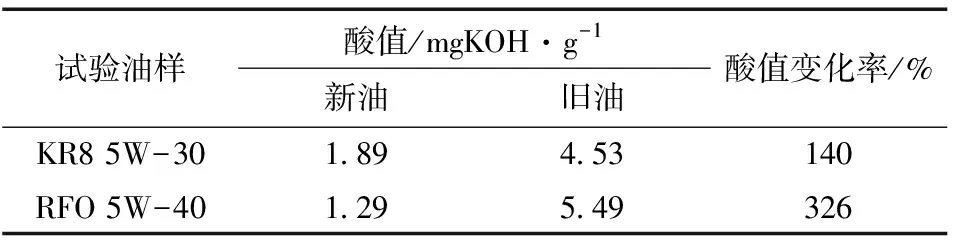

2.2 酸值变化

使用GB/T 4945法对油样进行酸值测试。酸值变化趋势可表征油品氧化衰变的程度,油品在高温工况时,基础油与空气接触发生氧化反应生成有机酸,油中的酸性物质会对系统中含Cu、Fe、Al等金属部件产生腐蚀作用,生成的金属盐类物质是氧化反应的催化剂,会加速油品的老化[6]。设备中的在用润滑油,即使设备不运行,油品也会随时间延长而出现颜色变深,油泥沉积等氧化衰变现象。试验车辆每天运行不到2 h,大部分时间处于静止状态,行驶里程较少但机油应用时间较长,RFO 5W-40油的使用时间接近2年,油品发生氧化衰变,体现在酸值增加较大。由表6可知,KR8 5W-30和RFO 5W-40旧油酸值分别为4.53 mgKOH/g和5.49 mgKOH/g,对比新油酸值增幅较大,分别增加2.64 mgKOH/g和4.2 mgKOH/g。按照GB/T 8028-2010汽油机油换油指标要求,酸值增加值大于2.0 mgKOH/g建议换油。

表6 参比油酸值变化

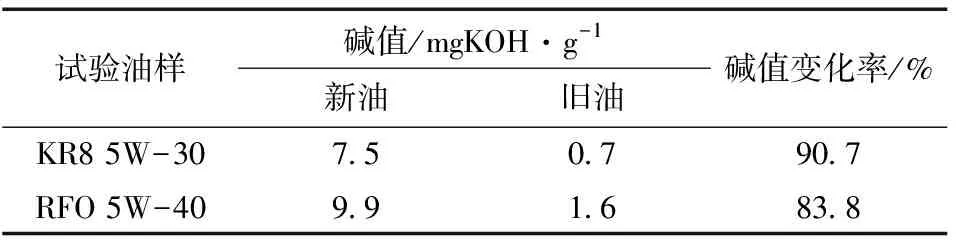

2.3 碱值变化

使用SH/T 0688法对油样进行总碱值(TBN)测试。总碱值是测定润滑油中有效添加剂成分的一个指标,表示内燃机油的清净性与中和能力。碱值的下降直接反映了油品中添加剂有效组分的消耗和使用性能的下降。

由表7可知,两油碱值下降较大,KR8 5W-30和RFO 5W-40旧油碱值分别为0.7 mgKOH/g和1.6 mgKOH/g。油中碱性添加剂中和机油氧化产生的酸性物质,使总碱值下降。根据剩余碱值判断,行驶里程达到10000 km后,两油已缺乏有效中和酸性物质的能力,机油的清净性下降,活塞沉积物增加,将会导致气缸套产生异常磨损。车辆的换油周期通常以里程数计算,但私家车运行里程相对较少,机油使用时间较长,行车试验车辆运行10000 km需1~2年,对于机油的抗氧化及碱保持性需充分重视,建议机油使用时间不超出1年。

KR8 5W-30和RFO 5W-40油在里程达到10000 km后碱值衰变都较大,分别为90.7%和83.8%。在内燃机油使用中,通常碱值下降50%就应更换机油,GB/T 8028-2010 SL汽油机油换油指标建议碱值-酸值小于0.5 mgKOH/g更换机油。两参比油行车后油样碱值-酸值的指标均已超出此限值。对应用于废气增压发动机的汽油机油,需要较好的碱保持性和清净性,以减少活塞环槽及增压器轴承等高温部位沉积物生成。行车试验需在不同车辆、不同类型发动机上进行使用研究。

表7 参比油碱值变化

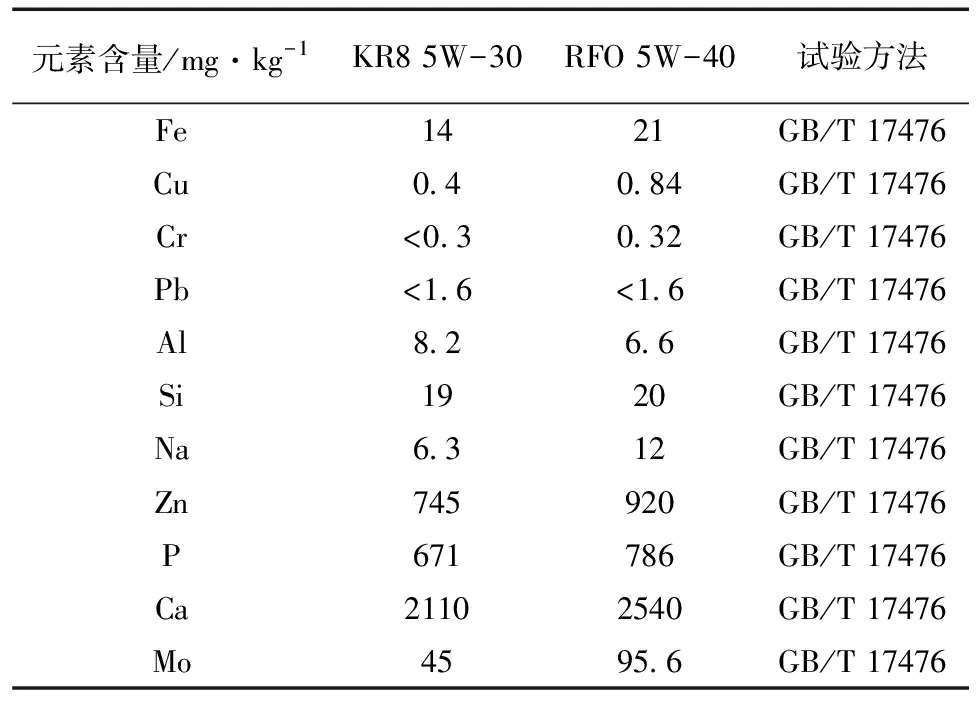

2.4 元素含量分析

按照GB/T 17476法对油样进行元素含量分析,考察油品性能及添加剂有效组分变化情况,测试元素包括Fe、Cu、Zn、P、Si、Al、Na、Cr、Pb、Mo、Ca等,其中Fe、Cu、Al、 Cr、 Pb等可表征发动机磨损情况,Zn、P、Mo、Ca为添加剂成分,Na主要来源于发动机冷却液,Si元素增加主要为外来物质污染,如灰尘、冷却液等。Cr为活塞环表面渡铬涂层主要成分,Cu、Pb、Al主要为轴瓦合金材质成分,Al也是活塞及机体材质成分。KR8 5W-30和RFO 5W-40旧油元素含量如表8所示,对比新油数据可知,Si小于指标30 mg/kg,Cu、Cr、Pb含量极低,与新油相比无明显变化。Al含量较低,Fe含量分别为14 mg/kg和21 mg/kg,磨损较小,均在正常范围。通过各元素含量对比知,机油润滑与抗磨性能良好,发动机摩擦副未出现异常磨损,运行状态良好。旧油中的Mo、Zn、P、Ca等元素含量有所降低,属于添加剂正常消耗。

表8 旧油元素含量

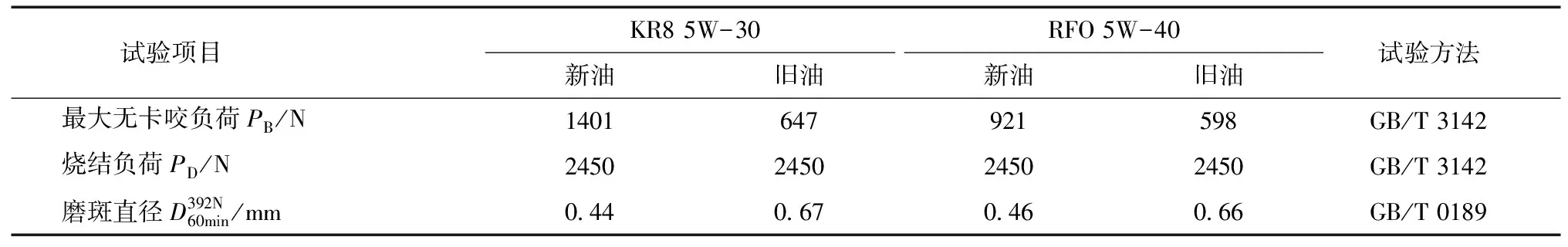

2.5 四球试验结果

对新油和旧油在四球极压试验机上测试承载能力,比较机油抗磨性能变化。按照GB/T 3142法和SH/T 0189-1992法分别进行承载能力和抗磨性能测试。测试项目包括最大无卡咬负荷PB值,烧结负荷PD值以及长时磨损的磨斑直径D。PB值指在实验条件下不发生卡咬的最高负荷,代表油膜强度。PD值指在实验条件下使钢球发生烧结的最低负荷,代表润滑油的极限工作能力。长时磨损是指四球在392 N加载力下,转速1200 r/min,运行60 min后,通过测量球体的磨斑直径来评价机油的抗磨损性能。实验结果如表9所示。

表9 四球试验结果

通过表9可知,两款汽油机油的旧油较新油的抗磨性能都有所下降,主要表现在磨斑直径增大,PB值有所降低,两油的新旧油PD值均未降低,表示极压性能保持稳定。通过四球结果和金属元素含量综合比较可知,两油的抗磨性能较好。

2.6 合理换油期分析

对照GB/T 8028-2010汽油机油换油指标的要求,行车10000 km后的两油样在100 ℃运动黏度变化、元素含量等参数均未达到换油指标,但两油碱值-酸值数值均为负值,已小于0.5 mgKOH/g限值要求。由于油品的碱值下降和酸值增加较大,已超过油品酸、碱值交叉点,并且通过新旧油的四球试验结果分析,行驶10000 km后两油的抗磨性能都有所降低,为更好地保护发动机,建议换油期为行驶里程10000 km或使用时间1年以内。

3 结论

(1)使用自驾车辆进行了国产KR8 SM/GF-4 5W-30和国外某品牌 SN/CF 5W-40汽油机油的应用对比研究,行驶里程达到10000 km以上,机油100 ℃运动黏度变化在±20%以内, Fe、Cu、Cr、Pb、Al元素含量均较小,低于汽油机油换油指标值,两参比油性能相当。

(2)使用四球机对行车前后的油品进行抗磨和极压性能测试,行驶10000 km后油品的抗磨性能虽然有所下降,但极压性能保持稳定。综合元素含量分析,两机油的抗磨性能比较突出,对发动机具有较好的抗磨损保护,适用于采用增压和启停技术的车辆。

(3)参比油使用1~2年,车辆行驶10000 km后,两机油的碱值-酸值均已小于0.5 mgKOH/g,碱值变化率为90.7%和83.8%,表明碱性添加剂消耗较大,这将不利于机油中酸性物质中和以及活塞沉积物控制。对于乘用车单独按里程或按时间换油都不可取,综合分析,两款汽油机油换油期建议行驶里程不超出10000 km,使用时间不超过1年。

(4)机油需要在不同车辆、不同类型的发动机上进行各种工况的使用研究。无论油品规格和台架评定技术如何发展,乘用车作为汽油机油应用对象,行车应用是评价油品性能最直接、有效的方法,需紧跟发动机技术发展,不断改进油品各方面的性能,以更好地满足车辆使用需求。