西藏裂腹鱼亚科鱼类研究进展

2018-08-27王金林牟振波王且鲁张忭忭周建设曾本和王万良

王金林,牟振波,王且鲁,张忭忭,周建设,曾本和,王万良

(西藏自治区农牧科学院水产科学研究所,西藏拉萨 850002)

裂腹鱼亚科(Schizothoracinae,以下简称裂腹鱼类)隶属鲤形目(Cypriniformee)鲤科(Cyprinidae),是特产于亚洲青藏高原及其毗邻的河流、湖泊中的一个自然类群。因其肛门两侧具有两列较大的、排列整齐的鳞片形成的一条裂缝,故被称为裂腹鱼类[1]。世界上裂腹鱼类有12属100余种,我国约产11属76种(亚种)[2]。青藏高原是裂腹鱼类分布最集中的地区,其生活的环境特点是海拔高、辐射强、水温低等,独特的生境条件使裂腹鱼类成为研究地质变迁、生命演化和极端环境适应机制的绝佳科研素材。

自1838年Heckel[3]首次报道裂腹鱼类以来,有关西藏裂腹鱼亚科鱼类的生物地理学、生物学和病原学等方面的报道先后出现。《中国鲤科鱼类志》[4]首次对裂腹鱼亚科进行了系统整理,为西藏裂腹鱼亚科鱼类的分类研究奠定了坚实的基础。此后,《青藏高原鱼类》[5]、《西藏鱼类及其资源》[6]等书籍在西藏裂腹鱼亚科鱼类的生物学特性等方面进行了详细阐述。随着科研条件的改善和科研方法的不断更新,西藏裂腹鱼类分子生物学等方面的研究报道越来越多。《中国淡水鱼类染色体》[7]记载了6种西藏裂腹鱼类的细胞染色体和核型,开启了近代研究西藏裂腹鱼类分子生物学的起点。笔者从区系分布、生物地理学、生物学特性和病原学等方面对近年来西藏裂腹鱼亚科鱼类的研究进展进行了综述,以期对今后西藏裂腹鱼类研究的发展和深入提供依据。

1 西藏裂腹鱼亚科鱼类的区系分布和生物地理学研究

藏裂腹鱼类是晚第三纪分布于青藏高原的原始鲃类(Barbinae)长期适应于高原特殊环境而产生的一个自然类群,其分布区域局限于亚洲中部的青藏高原及其周围水域[5-8]。由于独特的地理位置、复杂的地形地貌和多样化的水体类型,西藏裂腹鱼类在漫长的历史演变过程中形成了自己独有的特点。从演化发生、种类组成和现代分布来看,西藏裂腹鱼类在我国乃至全世界裂腹鱼类研究中占有主导地位。

1.1西藏裂腹鱼类的演化发展裂腹鱼亚科隶属鲤形目鲤科,是鲤科鱼类中唯一适应亚洲中部高原地区寒冷、高海拔及强辐射等严酷自然条件的一个自然类群,与鳅科条鳅亚科(主要是高原鳅属)鱼类一起构成了青藏高原鱼类区系的主体。大多数鱼类学家认为,裂腹鱼亚科起源于某些鲃亚科鱼类[8-10]。曹文宣等[8]对裂腹鱼类的起源和演化及其与青藏高原隆起关系的研究以及武云飞等[11]对藏北第三纪中新世时期或早上新世期间大头近裂腹鱼(Plesioschizothoraxmacrocephalus)的研究,也进一步证实了裂腹鱼类的祖先是近似纪亚科原始属的种类。曹文宣等[8]还论证了裂腹鱼类体鳞趋于退化并消失、下咽齿行数趋于减少以及触须趋于消失等,是与高原隆起的自然条件改变密切相关的性状变化,是整个亚科鱼类的演化方向。

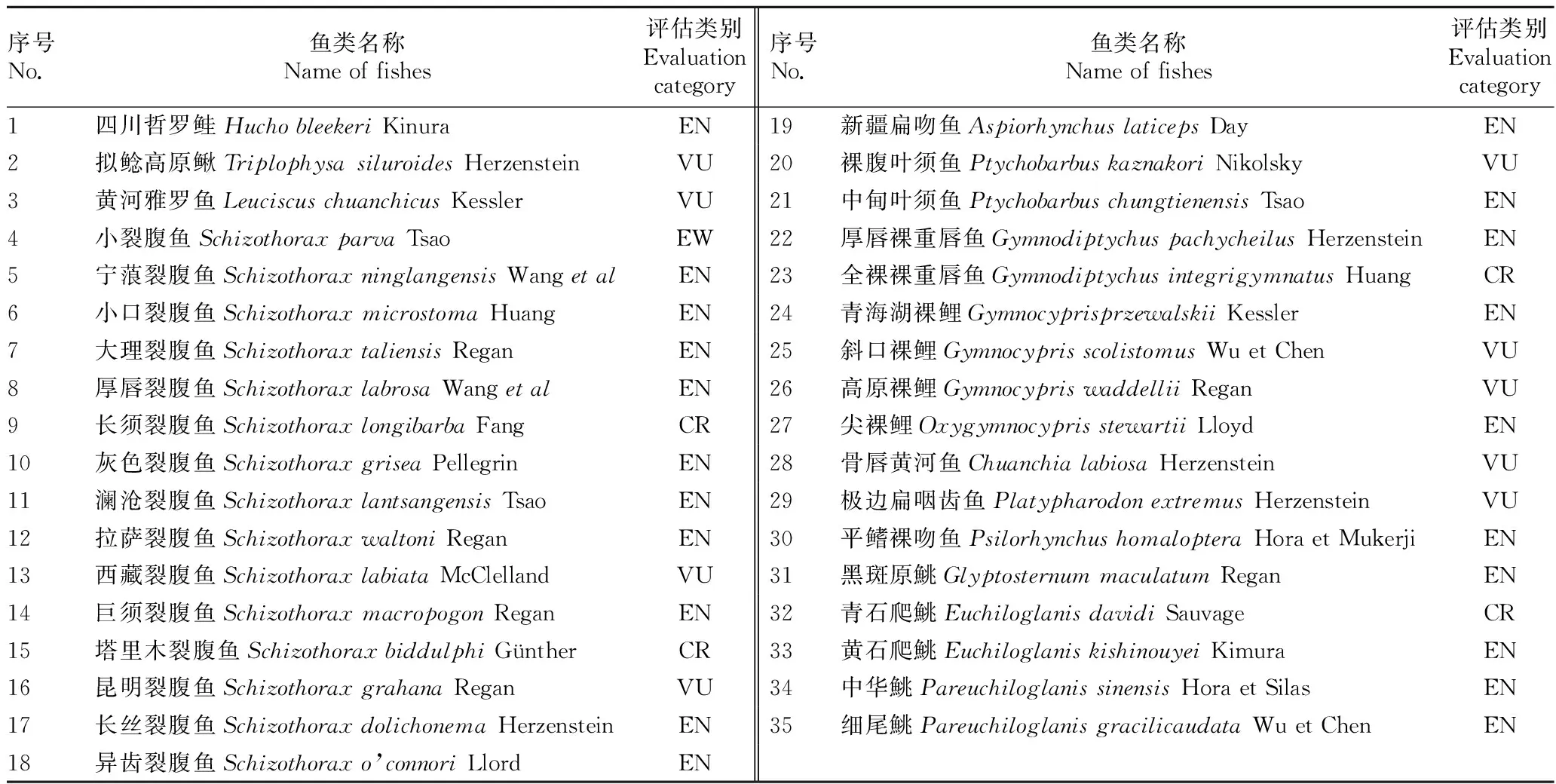

1.2西藏裂腹鱼类的种类组成裂腹鱼亚科隶属鲤形目(Cypriniformee)鲤科(Cyprinidae),我国的种数占世界裂腹鱼类有效种数的80%以上。自1838年首次报道裂腹鱼类以来,相继有23个属和亚属名发表数以百计的种名,其中有不少同物异名或异物同名。我国学者武云飞等[5]从我国青藏高原及其毗邻地区采集到大批裂腹鱼类标本和第三纪理科鱼类化石标本,经整理鉴定和深入研究,发现我国裂腹鱼类(不包括化石鱼类)共70个有效种和9个亚种,隶属11个有效属。据统计,在当前西藏社会经济快速发展的时期,青藏高原162种鱼类[12-13]中有35种处于极危、濒危、易危或野外绝灭鱼类[14],超过20%(表1)。

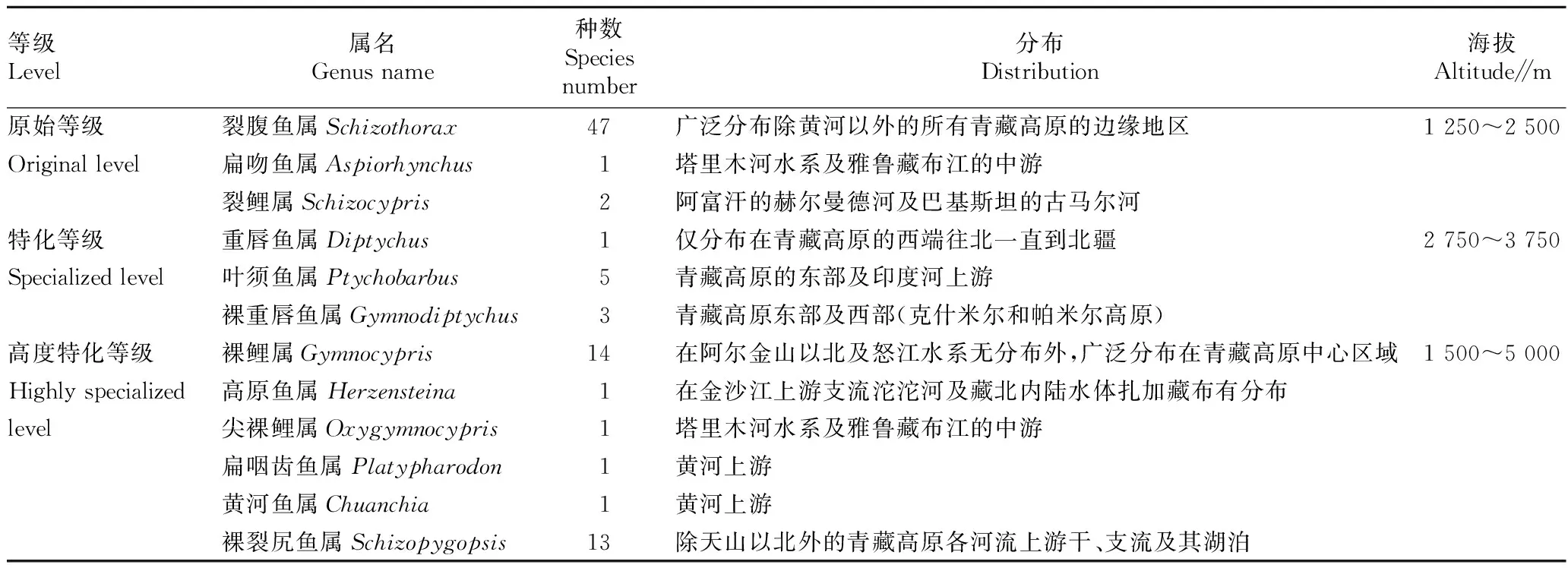

1.3西藏裂腹鱼类的地理分布裂腹鱼亚科呈现以青藏高原为中心的分布格局,在垂直分布上有明显的差异,其高级特化类群主要分布在高原腹心和河流上游地区,较原始类群,主要在高原边缘或低山峡谷地带,一般特化类群则穿插其间[8]。其范围大致在北起天山山脉和祁连山脉,东至峨眉山脉和云贵高原,南抵喜马拉雅山脉,西以新都库什山脉和帕米尔高原为界[5,15]。我国是世界上裂腹鱼类种类分布最多的国家。裂腹鱼类在我国主要分布在雅鲁藏布江流域的河流与湖泊中。青藏高原的隆起及其隆起的阶段性造成裂腹鱼类分布格局由高原边缘向高原腹地特化的现象[16-17]。裂腹鱼亚科鱼类的地理分布见表2。

表1 青藏高原受威胁鱼类统计

注:CR.极危;EN.濒危;VU.易危;EW.野外绝灭。数据来自文献[14]

Note:CR.Critically endangered;EN.Endangered;VU.Vulnerable;EW.Extinct in the Wild.The data were from reference [14]

表2 裂腹鱼亚科鱼类的地理分布[18]

2 西藏裂腹鱼亚科鱼类的生物学特性研究

2.1生长鱼类的生长是由其遗传型所决定的生长潜能与其生长过程中所遇到的各种环境条件之间相互作用的结果[19]。不同的鱼类通常有着不同的生长方式、生长过程和生长规律。与青藏高原的自然环境相适应,高原鱼类在生长上必然会表现出与其他地区鱼类不同的许多特点。陈毅峰等[20-23]在年龄鉴定研究的基础上,对色林错裸鲤的生长方程、生长拐点和生长指标等生长特性进行了研究,发现裸鲤的生长过程尤为缓慢,与其生长的高原环境有直接关系。向枭等[24-27]从饲料水平研究了其对齐口裂腹鱼生长、免疫和代谢等指标的影响,为裂腹鱼类专用饲料的开发提供了理论依据。尽管目前有关裂腹鱼类生长的研究有一定积累,然而要满足日益增长的高原鱼类资源的需求,对高原鱼类生长相关的研究仍然极其缺乏。

2.2食性鱼类的食性是在种的形成过程中对环境的适应而形成的一种特性[28]。研究鱼类的食性时,不仅要结合具体的研究对象选择不同的方法,而且食性的研究与鱼类自身的摄食形态和摄食习性等密切相关。有关裂腹鱼类食性的研究报道较多[28-35]。季强[36]对西藏地区6种裂腹鱼类(异齿裂腹鱼、拉萨裂腹尻鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裂腹鱼、双须叶须鱼及尖裸鲤)的摄食消化器官形态学与食性进行了研究,发现6种裂腹鱼类的消化道形态结构与其摄食方式和食性相一致,且食物的种类多样性差异较大,着生藻类和底栖无脊椎动物是主要的饵料生物,其丰度是决定各种鱼类种群数量最关键的生物因子。

2.3繁殖与其他鲤科鱼类相比,裂腹鱼类生长速度缓慢,性成熟年龄迟(通常3~6年),加上近年来种群数量衰退,资源保护显得尤为重要,然而关于裂腹鱼类生物学的报道大部分集中在年龄特征和生长特性的研究,食性分析次之,对繁殖策略方面涉及较少。裂腹鱼类的卵大多为沉性卵,黄色,卵粒直径为1.5~4.0 mm,绝对繁殖力为2 300~16 000粒[37-38]。近年来,部分学者开始对裂腹鱼类野生资源进行驯养[39-44],并逐步开展裂腹鱼类的人工繁殖。昆明裂腹鱼[45]、塔里木裂腹鱼[46]、齐口裂腹鱼[47]、长丝裂腹鱼[48]、花斑裸鲤[49]、双须叶须鱼[50]等裂腹鱼类相继取得全人工繁养的成功,为裂腹鱼类的增殖放流及资源养护提供了有利的保障条件。

3 西藏裂腹鱼亚科鱼类的病原学研究

鱼病分为侵袭性鱼病和非侵袭性鱼病两大类,侵袭性鱼病按病原微生物分为病毒性鱼病、细菌性鱼病和寄生虫性鱼病三类,其中细菌性鱼病发病多且较为复杂。鱼病的发生是养殖环境(水)、养殖动物(鱼)和病害生物(病毒、细菌、寄生虫)相互作用失衡造成的结果。目前关于西藏裂腹鱼亚科鱼类的病原病理学方面的研究很少。裂腹鱼类全身无鳞或披有细鳞,极易受到环境条件的改变,从而导致细菌的感染和鱼病的发生,尤其以2009年雅鲁藏布江中下游“死鱼”事件最为突出。据相关部门初步估算,此次“死鱼”事件无论是对渔业生态系统还是渔业资源都损失颇大。

目前,针对某些裂腹鱼类(如青海裸鲤[51]、齐口裂腹鱼[52]、双须叶须鱼[53]、重口裂腹鱼[54]等),在繁养过程中的细菌性疾病及寄生虫病鲜有报道。李文祥等[55]对西藏拉萨河鱼类内寄生蠕虫的种类组成及其群落特征进行研究,共采集到7种鱼类,其中6种隶属裂腹鱼亚科,1种隶属鳅科。在这些鱼类中,共发现2种棘头虫和1种棘头虫未定种、3种线虫、3种绦虫及异肉吸虫属(Allocreadium)的种类。它们分别为青海新棘吻虫(Neoechinorhynchusqinghaiensis)、裸鲤棘头虫(Echinorhynchusgymnocyprii)和新棘吻虫未定种(Neoechinorhynchussp.)、希蚋杆咽线虫(Rhabdochonahellichi)、对盲囊线虫(Contracaecumsp.)和胃瘤线虫(Eustrongylidessp.)、东方短结绦虫(Breviscolexorientalis)、舌状绦虫(Ligulasp.)和裂头绦虫(Diphyllobothriumsp.)以及寄生裂腹鱼的异肉吸虫(Allocreadiumspp.)。李文祥等[55]对青海新棘吻虫、杆咽线虫、东方短结绦虫、异肉吸虫和新棘吻虫未定种在鱼类中发育成熟的寄生虫进行了形态描述。旦增旺久等[56]对西藏雅鲁藏布江3种裂腹鱼类(拉萨裂腹尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼)出血病病原进行了初步分离培养,共分离到12种细菌,其中3种细菌悬液重新感染健康裂腹鱼后,具有较强的致病力,但3种细菌均未鉴定。西藏裂腹鱼亚科鱼类的病原学研究起步较晚,尚处于初始阶段,各种疾病的命名比较混乱,大多根据外表症状而命名,发病诱因、致病因子、治病机理、病理变化均不明确,缺乏可靠的诊断方法和治疗方法。由此可见,西藏自治区鱼类病原学研究未来具有很大的拓展空间。

4 展望

4.1西藏裂腹鱼类的资源保护裂腹鱼类是长期适应高原环境而形成的特殊类群,是西藏渔业生产的基础。一方面,高原严酷的自然环境条件(如环境温度低、昼夜温差大、饵料生物匮乏),决定了西藏土著鱼类具有生长缓慢、性成熟晚、繁殖力低等的生物学特性。高原土著鱼类资源一旦濒危,其种群数量很难得到恢复。另一方面,在长期的演化过程中,高原土著鱼类之间形成了简单且相对稳定的种间关系。外界的干扰(如外来种的入侵和过度捕捞)很容易使这个种间关系受到破坏,给高原水体生态系统,特别是土著鱼类带来灾难性的后果。在162种青藏高原鱼类中,处于极危、濒危、易危或野外绝灭鱼类就有35种,超过20%[57]。

4.2西藏裂腹鱼类的开发利用西藏天然鱼类资源的开发利用始于1959年,由于宗教信仰的束缚和生产工具的落后,人们无力从事渔业生产,仅有拉萨曲水少数渔户得到当地“官府”特许,从事渔业生产,卖给上层社会作为祭品或医药之用。目前西藏渔业生产仍是以开发利用天然水体的经济鱼类,以传统捕捞方法为渔业主要生产方式,养殖渔业有所发展,但生产水平很低。据统计,2014年西藏地区捕捞总产量279 t,养殖产量仅61 t。裂腹鱼类是青藏高原及邻近地区的主要鱼类资源,具有重要的资源价值和驯养开发价值,其中齐口裂腹鱼已被驯化养殖成为名优水产养殖品种,产生了良好的经济效益。因此,深入开展裂腹鱼类人工驯养繁殖技术和经济形状的研究,可为裂腹鱼类种质资源的开发利用和保护提供理论依据和技术支撑。