地域认同:信息传播的“扭曲力”——以“四川邻水保路事件”为分析蓝本

2018-08-24王巍

王巍

地域认同:信息传播的“扭曲力”——以“四川邻水保路事件”为分析蓝本

王巍

(中共华蓥市委党校 政治与公共管理教研室,四川 华蓥 638600)

信息传播是在特定的文化语境中进行,不可避免受到文化势能的影响。作为重要的文化变量,“地域认同”会对信息传播产生“扭曲”作用。通过对“四川邻水保路事件”的分析可以看出:“地域认同”建构了群体身份和利益观念,塑造了群体的信息加工模式,促使群体对信息生成、编码、加工、释译和传递过程产生“扭曲”。探究“地域认同”与信息传播的关系,将提供全新理论视角和实践启示。

文化;地域认同;信息;扭曲

一、 引言

新媒体时代微博、微信、手机APP等新兴媒介的出现和广泛应用改变了传统的信息生产、传递和扩散方式,塑造了全新的信息生成、加工和传输模式,颠覆了传统的信息传播格局。政府不再是信息的唯一生产者,任何个体和群体都有可能成为信息的生产者和传播者,这对传统信息源产生了强大的冲击,同时改变了信息生产的流程[1],呈现信息生产主体多元化、信息传播途径多样化、信息加工方式差异化的基本特征。值得注意的是虽然每个个体或群体都有可能成为信息的生产者或传播者,但这不意味着信息在每个个体或群体的传播过程是“同质化”的。事实上,每个个体或群体的信息加工处理方式存在差异,具有鲜明的“异质性”,带有浓厚的“文化属性”。而基于当地群体长期社会互动之上形成的“地域认同”作为一个重要的文化变量不仅在群体身份的建构上扮演重要角色①,而且会促使群体对信息的编码、加工、传递和释译过程产生“扭曲”,影响着舆论的生成与传播。通过对“四川邻水保路事件”的分析和阐述,进一步揭示“地域认同”对信息传播的“扭曲”效应和作用机制,以期提供全新的理论视角和实践启示。

二、“四川邻水保路事件”回顾

为打破川东北地区和文化隔阂,助推川东北经济发展,达州市交通部门于2014年启动《达渝城际铁路预可行性研究报告》编制工作,开展达渝城际铁路规划设计工作。中铁二院经现场踏勘和专家论证后提出三条设计方案,即“达州-大竹-邻水-重庆”的东线方案、“达州-华蓥-重庆”的中线方案和“达州-渠县-广安-重庆”的西线方案。2015年5月7日,广安市发改委在回复网友达渝城际铁路规划线路咨询时称:经广安市委、市政府研究,提出广安市只接受西线方案为达渝城际铁路线路具体走向方案,并且已经向四川省发改委上报。广安方面的相关回复引起了邻水县民众的强烈不满。2015年5月11日达州市交通运输局在回复网友咨询时表示,达渝城际铁路的路线为达州-大竹-邻水-重庆,即东线方案。当晚,大量邻水居民聚焦在黄桷树公园附近签名,希望达渝铁路能选择东线方案。2015年5月16日邻水县民众走上街头,要求设计中的达渝城际铁路经过该县,并打出“百万邻水人民也要发展”等口号,之后事件迅速发酵,引发警民冲突。2015年5月18日四川省铁路建设办公室发布通告称,达渝城际铁路目前尚处于前期研究阶段,是一个中长期规划项目,还未纳入省级和国家规划。同日,邻水县政府发表公开信,称发生于2015年5月16日的邻水群体聚集闹事、扰乱秩序事件目前已得到有效控制。2015年9月21日,国家发改委批复了达渝城际铁路的规划,确定达州-大竹-邻水-重庆规划方案,同时,增设支线,由邻水县引出,途径华蓥市,抵达广安市区。

三、“地域认同”对信息传播的“扭曲”逻辑

信息传播是在特定的文化“场域”中进行,不可避免受到文化场“力”的影响,这种影响表现为对信息传播的“扭曲”效应,其具体作用逻辑为地域认同——建构群体身份和利益观念——扭曲信息编译和信息传递——强化信息“自证”。

(一)“地域认同”建构群体身份。邻水虽然西与广安市相邻,但由于华蓥山自然条件的阻隔,导致两地历史上经济文化交流较少,社会互动不足,情感认同欠缺。事实上,邻水虽与广安相接,但却有与广安不同的文化特质,具有典型的巴渝文化特征[2]。在邻水生活的群体(包括外迁群体)经过长期的社会交往和互动行为,逐渐习得当地的价值观、信仰、习俗和规范,内化为“自我认知”,并通过代际传递得到巩固和强化,在此基础上建构了稳定的地域认同感。这种地域认同感不仅建构了当地群体的身份——我是“邻水人”,而且使当地群体的认知带有鲜明的“属地性”——遵守相同的“地域价值”、遵循相似的“群体逻辑”。必须指出的是,尽管1993年邻水从达州划离,纳入广安市管辖,但行政区划的变更并没有削弱邻水的地域认同感,反而强化了“邻水人”的身份建构。多数邻水人以“邻水人”自居而不是以“广安人”自居,他们通常以“邻水人”身份开展社会活动(对邻水的地域认同要远超过对广安的地域认同)②。

(二)“地域认同”影响信息编译。“邻水人”的身份进一步建构了“邻水人”的利益观念,影响着利益内容的“生成”和实现方式的确认。正是因为我是“邻水人”(将邻水纳入自我认同结构,视为自我的一部分)所以,“我”的利益与邻水地区的利益具有同构性。简而言之,对邻水地区的褒贬即对“我”的褒贬,促进邻水地区的发展即促进“我”利益的增长(利益内容的“生成”)。在“邻水人”看来,邻水是一个矿产资源丰富、工业基础雄厚、区位优势突出的地区,但交通基础设施的滞后性严重制约了邻水经济社会的发展,因而要促进邻水地区的发展,必须争取达渝城际铁路过境邻水(利益实现方式的确认)。在邻水本地的网络论坛上,邻水网民表达出达渝城际铁路过境邻水的强烈期望,不少网民更是直言:邻水的发展已经被“耽误”了十多年,交通基建跟不上是重要原因,如果能抓住这次“机遇”,邻水就能成为川东的物流“枢纽”,深度融入“成渝经济圈”,实现跨越式发展转型。对自我利益的关注往往促使利益主体更关注与自我利益相关的信息(敏感“信息点”),利益主体会主动搜集、筛选、获取此类信息,并进行优先加工,其中“负向”信息会引起利益主体的“高度警觉”或“过度反应”[3]。简而言之,敏感“信息点”具有低阈限性特征,利益主体对敏感“信息点”具有高反应性特质。作为“邻水人”,他们非常关注达渝城际铁路的修建:开辟网上贴吧进行议题讨论;搜集官方信息和政府回应,并通过微博、微信、微视传播;开展线下“茶座交流”。当2015年5月7日广安发改委表示只接受西线方案时,该信息通过邻水网民的大量转发而广泛传播,随后持续“发酵”,引发群体意见表达和群体性行为。从微观层面上看,“只接受西线方案”信息被“邻水人”迅速识别并引起高度注意,当“邻水人”关注“只接受西线方案”信息时,“邻水人”基于“自我利益观念”倾向把此信息释译(解读)为:铁路只过境广安,不过境邻水,邻水发展的利益无法实现,并在自我认知系统中进行加工编码:广安此举是侵害邻水利益的“自私”行为,是对邻水的行政“盘剥”,在此基础上形成了对广安的概化认识和负面意象(如表1)。这样经过信息识别—信息释译—信息编码过程,输出的是带有邻水逻辑特色的“信息包”(语意“簇”)。

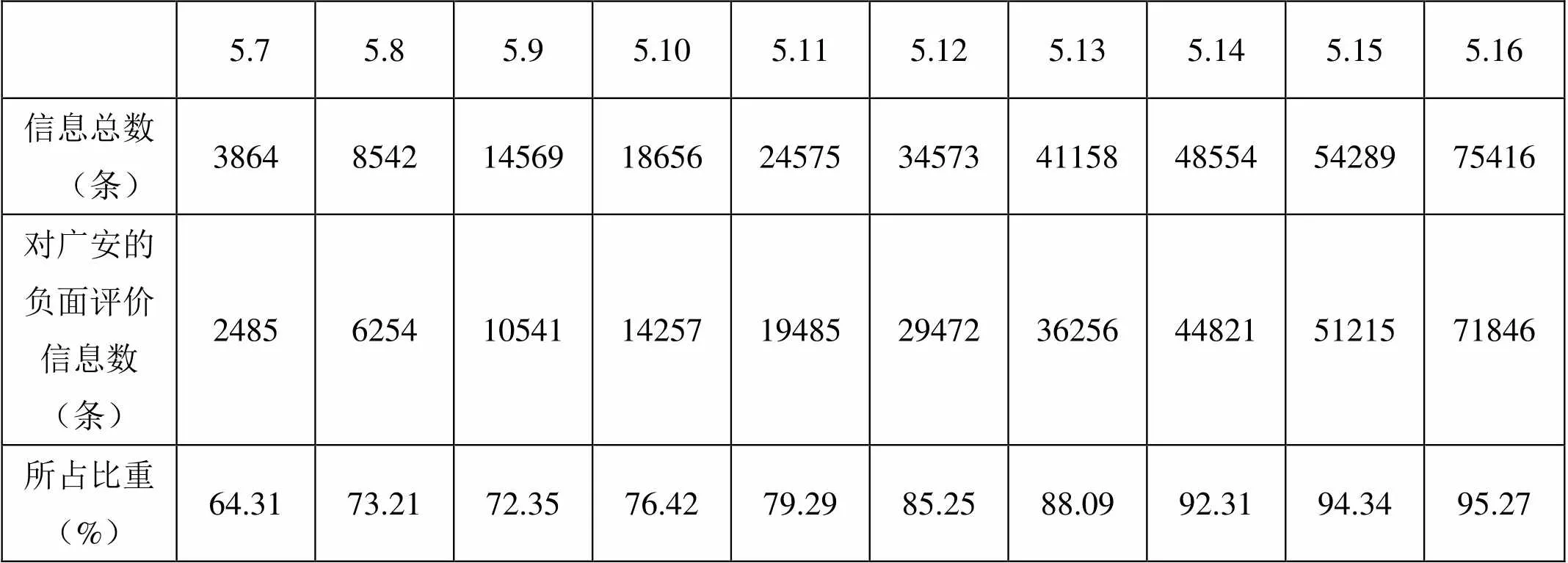

表1:2015年5月7日-16日邻水本地网络发布(转发)涉事信息统计③

(三)“地域认同”扭曲信息传递。带有邻水逻辑特色的“信息包”通过微信、微博、贴吧、社区论坛等网络媒介迅速传递,并通过接收者(“邻水人”)的信息再释译—编码过程进行“二次传递”。必须强调的是,虽然群体中的个体(传递者和接收者)信息加工处理方式仍存在差异,但这种差异性在地域认同和群体观念的结构性压力下会被“掩蔽”,个体对信息的自我解读空间会被压缩,自我释译的个性化降低,“唱反调”的可能性减少,这促使“邻水人”的个体认知过程具有群体性特征,带有“本地”文化属性。另外,“信息包”在通过媒介进行传递和“二次传递”时,其过程具有以下特征:第一,瞬时性,在同群体内信息传递扩散时间短、速度快、效率高,从信息发布到群体行动只用了短短数天时间;第二,渗透性,超越行业、阶层、地域局限,并外溢到每个“邻水人”的各项议题中,成为“邻水人”街谈巷议的焦点;第三,裂变性,在传递中对信息进行“裁剪”(折叠)和“填充”,即“遮蔽”原初信息的语义背景并对自我释译后的信息进行“深加工”——忽视广安发改委“只接受西线方案”的表态其实是在规划决策还不确定的语境下情绪化表达这一事实并在此基础上论证广安对邻水行政“盘剥”的不正当性。不少邻水网民表达出对广安“决策”的情绪化不满,并从历史和现实维度,从政治、经济、文化、教育方面详细论证广安对邻水“盘剥”的“失当”,为邻水遭受的“不公正”待遇构建合理性,而逻辑结果则是造成了原初信息与释译后信息的语意“势差”,导致了信息传递过程“扭曲”的叠加性。

(四)“地域认同”强化信息“自证”。随着“信息包”传递次数和范围的增加,信息一致性“偏向”集聚和“累积”进程大大加快,促成了信息场域“焦点”的形成,催化了群体偏向“共识”的生成(如表1)并在“共识”的指引下采取一致行动(“信息团”生成)。此时形成的“信息团”包含群体认知观念和群体行动意志两层含义:广安的表态有损邻水的利益,阻碍邻水地区的发展(群体认知观念);“邻水人”必须采取一致行动(如请愿签名和集体游行)来维护邻水的发展利益(群体行动意志)。在“信息团”的“引导”下,“邻水人”更坚信广安表态及行为是“恶意”“狭隘”的,并倾向接收加工与此相符的信息,拒斥与此相背的信息(认知相符和认知遮蔽),具有鲜明的内向聚合性和外向排斥性特质。尽管达州市交通运输局表示达渝城际铁路的路线为东线方案,但仍然无法解构“邻水人”固有的认知倾向,依然通过签名请愿和集体游行来表达群体意愿。当2015年5月16日“邻水人”走上街头表达意愿时,广安和邻水政府随即派出大量警力维持秩序,但这一举动被“高度警觉”的“邻水人”知觉为“对邻水的打压”,不少“邻水人”在网上直言:过去广安政府“转移”我们的财富,“打压”我们的发展,现在又来“剥夺”我们自由发声的权利(“邻水人”把此举视为与广安是“恶意”“狭隘”相一致的信息,并进行加工编码)。此外,网络谣言的传播又进一步确证了“邻水人”对广安的负面意象,强化了“邻水人”对广安的负面认知(正向强化)。同时,邻水政府与广安政府也没有及时提供清晰、明确、具体、大量且值得信任的反向权威信息来澄清误解,而是以模糊、笼统、抽象、官方化的表达来回应舆论,采取“以堵为主”的策略,这不仅无法消除隔阂,打消“邻水人”的疑虑,而且会引起“回飞镖”效应,促使“邻水人”将模糊笼统的官方回应信息同化,起反向强化作用。随着强化进程的推进,原本中心议题(达渝城际铁路规划路线)、边缘议题、不相关议题的界限、原本相关信息(与达渝城际铁路规划相关的信息)、不相关信息、真假信息的界限变得模糊,网上关于“警察打人”事件的照片、视频、言论广泛传播,所有的事件、信息、议题包含历史情感开始卷入“邻水人”的认知系统,并通过认知系统自我确证、自我强化(“信息旋涡”的生成)。此时群体舆论已经失控,大规模的情绪化表达充斥其中,信息真假界限已经变得模糊,其最终后果是“非理性心态”(群体偏执)和“非理性行为”(对抗与冲突)的“输出”,警民、官民的对立。

图1:“地域认同”对信息传播的“扭曲”过程模型

基于以上分析可以勾勒出“地域认同”对信息传播的“扭曲”过程逻辑,描绘出“地域认同”对信息传播的“扭曲”机理,在此基础上将其抽象化,可构建出“地域认同”对信息传播的“扭曲”过程模型(如图1)。

四、 结论与启示

在新媒体时代,“地域认同”对信息传播的影响会被“放大”,使信息传播带有“矢量”特征。通过对“四川邻水保路事件”的分析和阐述可以看出:“地域认同”建构了群体身份和利益观念,塑造了群体的信息加工模式,促使群体对信息生成、编码、加工、释译和传递过程产生“扭曲”。具体而言,“地域认同”通过利益观念的建构生成敏感“信息点”;“地域认同”通过“群体利益观念”的塑造影响信息的编码、加工和释译过程;“地域认同”使信息传递过程具有瞬时性、渗透性和裂变性特征;“地域认同”促使个体(传递者和接收者)的信息加工遵循“群体”逻辑,带有“群体”属性;在特定条件下“地域认同”会导致群体对信息的“错译”与“曲解”并进行“自我强化”,引发“非理性心态”与“非理性行为”。

从公共管理和社会治理层面上看,“四川邻水保路事件”也能够提供有益启示。第一,政府在制定公共政策或作公共决策时应该注重不同地区、不同群体之间的利益平衡,构建完善的利益协调和补偿机制,注重通过协商协调来凝聚公共政策共识,实现各方群体的最大利益公约数。第二,政府在制定公共政策或作公共决策时应该审慎考量地域认同和群体情感等非理性因素的潜在作用并评估其影响,同时完善“自下而上”的表情达意渠道,实现政民良性互动。第三,政府应该建立健全舆情预测、预警、监控、引导机制,加强官员新媒介素质培养,提高应对突发舆情的能力和水平,有效增进政府公信力,避免落入“塔西佗陷阱”。

[注释]

① “地域认同”指某一地理位置或空间区域的形象、文化等各个方面给人们带来的综合心理感知及归属感,是人们对某一地域的理念认知、赞成和信任的程度。

② 根据“邻水人对当地的认同感”实地调研(2013/2014)统计得出。2013年随机抽访500位邻水市民,有86.4%的市民认同“邻水”身份,只有13.6%的市民认同“广安”身份;2014年随机抽访500位邻水市民,有90.4%的市民认同“邻水”身份,只有9.6%的市民认同“广安”身份。

③ 数据根据2015年5月7日-16日邻水本地网络论坛、网络社区、微博、微信发布(转发)涉事信息统计得出。

[1] 王春明.浅析微博对新闻信息源的冲击及对策——以“郭美美事件”为例[J].遵义师范学院学报,2014(5):63-68.

[2] 刘金.邻水人的精神气质和文化品格[EB/OL].(2018-02-12)[2017-08-30].http://www.sohu.com/a/168374204_483111.

[3] 罗伯特・杰维斯.国际政治中的知觉与错误知觉[M].秦亚青,译.上海:上海人民出版社,2015:184-185.

Regional Identity:"Twisting Force" of Information Transmission——Take Sichuan Linshui Protect Railway Event as Analysis Object

WANG WEI

Information dissemination is carried out in a certain cultural context and is inevitably influenced by the cultural potential. As an important cultural variable, "regional identity" has an important influence on the process of information transmission. Through the Sichuan LinShui protect railway event analysis it can be seen: "regional identity" concept helps to construct the group identity and interests, to shape the information processing model group, which leads the group to generating information, encoding, processing and interpretation of the translation and delivery process to produce "twisted". Exploring the relationship between "regional identity" and information transmission will provide a new theoretical perspective and practical enlightenment.

Culture; Regional identity; Information; Distortion

G206

A

1008-472X(2018)02-0112-06

2017-12-18

王 巍(1988-),男,广西柳州人,中共华蓥市委党校教员,研究方向:政治学、传播学。

本文推荐专家:

徐天君,华蓥市委党校,教授,研究方向: 政治学。

刘心珊,华蓥市社科联,副教授,研究方向: 政治学。