基于农地利用的黄土高原碳排放变化及预测研究

2018-08-24

(陕西师范大学 地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119)

随着城镇化和工业化的推进,土地利用类型转变过程加剧,此过程对碳排放具有显著影响[1-3]。研究表明,人类活动引起的土地利用和土地覆盖变化是土壤碳库和碳循环最直接的影响因子[4],土地利用类型变化所产生的CO2排放是仅次于化石燃料燃烧的第二大因素[5,6]。土地利用过程既有碳源又有碳汇,不合理的土地利用将导致土壤储存碳和植被固碳能力下降。《国家中长期科学和技术发展纲要(2006—2020年)》在有关应对温室气体的国家策略中,提出通过调整土地利用方式实现碳减排是国家重点的科技领域和优先主题,也是重要的战略问题[7]。研究农地利用变化与CO2排放的相互关系并进行预测,对探究其间规律降低碳排放具有重要意义。

近年来,国内学者针对土地利用与碳排放开展了多维度多视角的研究。张梅[7]等借助遥感影像,分析了我国土地利用类型转变对碳排放强度的影响;孙赫[8]等利用土地利用类型数据,揭示了我国土地利用碳排放强度的时空演变规律;马晓哲、王铮[9]在此基础之上,系统探讨了土地利用类型的结构、转变方向、转变所引起碳源和碳汇的区域差异性特征;周嘉[10]、王慧敏[11]、刘建[12-14]等分别从不同空间尺度上研究土地利用与碳排放之间的关系;袁凯华[15]、黄鲁霞[16]、王琦[17,18]等分析不同土地利用类型与碳排放的效应;余光英[19]、张苗[20]、张乐勤[21]等结合模型和软件对土地利用碳排放进行了要素分解和预测研究;赵荣钦、黄贤金、揣小伟[22]将土地利用碳排放进行了系统分析,探讨了土地利用碳排放的研究误区及未来趋向。通过上述分析发现,对土地利用碳排放的研究以大尺度空间研究居多,市县尺度和黄土高原地区的研究较少;在土地利用类型划分上,农地利用类型的关注度不高;分析土地利用与碳排放的关系上,多集中于土地利用类型转变对碳排放的影响,对两者相互关系的研究鲜见。

黄土高原地区生态环境脆弱,处于我国生态极敏感区[23],农地利用类型作为黄土高原主要土地利用形式,对抑制农地利用碳排放至关重要。鉴于此,本文从农地利用入手,以2000年、2005年、2010年、2015年遥感数据为基础,结合农地利用碳排放模型、灰色关联度模型、灰色GM(1,1)预测模型,对黄土高原农地利用类型与碳排放的关联性进行研究,并对黄土高原未来20年的农地利用碳排放做出预测,以期为黄土高原节能减排、提升农地利用可持续发展能力提供科学依据。

1 研究区概况

黄土高原地区位于100°52′—114°33′E、33°41′—41°16′N之间,总土地面积约64万km2,涉及7个省区(图1)。该区域地形破碎,降水多以暴雨为主,导致黄土高原成为世界上水土流失最严重和生态环境最脆弱的地区之一[23]。受自然环境制约,该地区经济发展受限,土地利用形式多以耕地、草地为主,是我国重要的农耕区。截至2015年,黄土高原农地利用面积约59万km2,占区域总面积的92.2%。

图1 黄土高原区位

2 材料与方法

2.1 数据来源与处理

文中涉及2000年、2005年、2010年、2015年黄土高原土地利用遥感影像监测数据均来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。结合黄土高原地区实际,共选取285个数据完整的市县作为研究单元。土地利用类型参考中国科学院土地利用类型分类系统,划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6种类型。本文参照已有研究成果[24],依据LUCC分类体系,将耕地、林地、草地、水域和未利用地视为农地利用类型。

由于土地利用类型划分标准各异,不同区域林地、草地类型和郁闭度差异明显,致使固碳能力各不相同,碳排放系数变化较大。耕地碳排放系数受农业生产过程CO2排放和光照条件影响突出,导致不同区域农地利用碳排放系数差异显著[8]。因此,为消除区域之间的差异,本文综合以往学者的研究成果[25-29],从全国尺度确定不同土地利用类型的碳排放和碳吸收系数(表1)。

表1 土地利用类型碳排放系数

2.2 研究方法

农地利用碳排放测算:选取直接碳排放模型对农地利用碳排放进行测算,计算公式为:

C=Σci=ΣEi×δi

(1)

式中,C为碳排放总量;ci为不同农地利用方式产生的碳排放量;Ei为不同农地利用方式的面积;δi为不同农地利用方式的碳排放和碳吸收系数。

灰色关联度分析:关联度是用于描述系统中各因素之间关系密切程度的量,本文利用灰色系统理论的关联度分析方法探究黄土高原农地利用类型与碳排放之间的关联情况。目前,常见的关联度共有7种[30],本文选用邓氏关联度及其改进模型绝对关联度进行分析。

设黄土高原农地利用总碳排放量为参考序列,即X0={x0(t),t=1,2,…,n},农地利用面积为比较序列Xi={xi(t), t=1,2,…,n},i=1,2,…,m,并进行均值化处理,则Xi对X0在第t点的关联系数定义为:

式中,Δi(t)=|x0(t)-xi(t)|;ρ为分辨系数;ρ∈(0,1),通常取0.5。

关联度计算公式为:

式中,γi为参考序列与比较序列的关联度;n为序列个数。0≤γi≤1,数值越大,相关程度越密切。

绝对关联度是邓氏关联度的改进模型,为避免邓氏关联度中分辨系数的影响,依据各因素的时间序列曲线的变化态势接近程度来计算关联度[29]。设原始数据序列集X={xi=(xi(1),xi(2),…,xi(n))},i=0,1,…,m,进行均值化处理得到yi=xiD={yi(1),yi(2),…,yi(n)},i=0,1,…,m;求一阶差商,找到曲线上个时点斜率,得到Δyi(t)=yi(t+1)-yi(t),t=1,2,…,n-1;i=0,1,…,m,则Xi对X0在第t点的关联系数定义为:

绝对关联度计算公式为:

B=-12[X(1)1(1),X(1)1(2)]…1-12[X(1)1(2),X(1)1(3)]…1……-12[X(1)1(n-1),X(1)1(n)]…1(6)…………………………………………………………

3 结果分析

3.1 农地利用变化

根据对黄土高原地区2000年、2005年、2010年、2015年遥感数据处理结果,得出黄土高原农地利用现状(图2,表3)。由图2可知,黄土高原地区农地利用方式占比例最大的为草地,耕地占居第二位,林地第三位,水域及未利用地仅占8.5%左右。2000—2015年,农地利用类型面积共减少55.83万hm2,年均下降率为0.062%。其中,减少最多的是耕地面积41.61万hm2,增加最多的是林地面积21.36万hm2。横向对比发现,15年来黄土高原县域分省农地利用面积总体呈减少趋势,减少最多的为内蒙古自治区,减少了14.42万hm2,年均下降率为0.081%;减少面积最小的为河南省1.73万hm2,年均下降率为0.067%。宁夏回族自治区年均下降率最大为0.1%,减少面积为6.97万hm2;青海省年均下降率最低仅为0.019%,农地利用面积减少最少为0.94万hm2;陕西省、山西省和甘肃省分别减少14.12万hm2、12.91万hm2、4.25万hm2。

图2 黄土高原农地利用现状(104hm2)

表3 分省农地利用现状(104hm2)

3.2 碳排放现状分析

农地利用方式改变会对碳排放产生影响,带动区域内碳排放的变化[7]。根据式(1)和土地利用碳排放系数,计算出黄土高原地区农地利用碳排放的变化情况(图3)。由图3可见,黄土高原地区农地利用碳排放呈下降趋势,碳排放总量由2000年的355.26万t下降到2015年的317.78万t,年均下降率为0.74%。耕地利用方式作为农地利用中的主要碳源,呈逐年下降趋势,由2000年的1014.44万t下降到2015年的993.76万t,这与耕地面积的减少存在密切联系。草地、水域、未利用地碳排放占碳汇总量的比例较小,保持在13%,主要碳汇为林地,占碳汇比例也保持在87%左右,变化幅度较小。

图3 黄土高原农地利用碳排放量(104t)

表5 黄土高原分省农地利用碳排放量(104t)

由表5可知,黄土高原农地利用碳排放主要碳源集中分布在陕西和甘肃,所在县区占区域总碳排放量的73%。青海省是黄土高原范围内唯一产生碳汇的省份,但对整体区域内农地利用碳排放降低作用不显著,仅占总碳排放的6.8%。7省的农地利用碳排放总量都有所下降,但碳源区山西、宁夏2015年碳排放相较2010年有所提升,碳汇区青海的碳汇量有所降低。

3.3 灰色关联分析

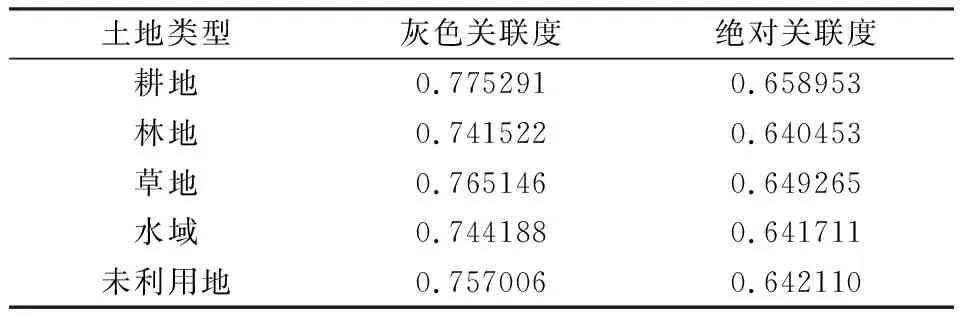

根据式(3)和式(5)计算2000年、2005年、2010年和2015年黄土高原地区不同土地利用类型与碳排放量的灰色关联度和绝对关联度(表6)。由表6可知,黄土高原地区农地利用与碳排放总量的灰色关联序排序结果为耕地>草地>未利用地>水域>林地,绝对关联度的关联序保持一致,说明碳排放与农地利用关联序比较稳定,排序具有可信度。黄土高原地区农地利用碳排放与耕地关联度最高,表明耕地是农地利用碳排放中最大的碳源。林地是碳汇的主要来源,但与农地利用碳排放的关联度最低,由于在黄土高原地区林地面积较少,仅占15%,草地面积是林地面积的2.8倍。因此,林地对农地利用碳减排的贡献度弱,草地作为碳汇来源与农地利用碳排放的关联度则更高。

表6 黄土高原地区农地利用与碳排放总量关联度

3.4 预测分析

按照灰色系统GM(1,1)预测步骤与公式,以2000年、2005年、2010年、2015年黄土高原地区农地利用碳排放数据作为预测研究的原始序列,建立预测方程:

X(k+1)=-25207.984712e-0.012988k+25563.244712,α=0.012988,u=332.019535

(8)

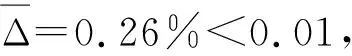

表7 农地利用碳排放预测表(104t)

表8 GM(1,1)预测值比较与残差检验

图4 黄土高原农地利用碳排放预测值与原始值的拟合

根据预测方程,计算得出黄土高原农地利用碳排放的灰色预测系统预测结果与原始序列值的拟合图(图4)。由图4可见,2000—2040年农地利用碳排放的下降趋势,预测值与原始值基本重叠,说明预测模型较好,预测值与黄土高原地区农地利用碳排放的变化趋势一致。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文运用直接碳排放模型、灰色关联模型探讨了黄土高原地区农地利用碳排放与农地利用形式的相互关系,并利用灰色GM(1,1)模型对黄土高原2020—2040年的农地利用碳排放进行了预测,得出以下主要结论:①2000—2015年,黄土高原地区农地利用总面积呈下降的趋势,农地利用类型主要以草地、耕地、林地为主。农地利用总面积由2000年的5974.20万hm2下降到2015年的5918.87万hm2,年均下降0.062%。各类农地中,下降面积最多的是耕地(41.61万hm2),占下降总面积的53%;上升面积23.28万hm2,上升面积最多的是林地(21.36万hm2),占上升总面积的91.8%。黄土高原区域内,各省农地利用变化均呈下降趋势,其中宁夏下降率最高为0.1%,共下降了6.97万hm2,青海下降率最低,为0.019%,共下降了0.94万hm2。②2000年以来,黄土高原地区农地利用碳排放总量呈下降趋势,由2000年的355.26万t下降到2015年的317.78万t,年均下降率为0.74%。碳源从2000年的1014.44万t下降到2015年的993.76万t,年均下降率为0.137%;碳汇从2000年的659.18万t上升到2015年的673.24万t,年均增长率仅为0.141%。碳源与碳汇变化情况差距较小,碳汇略高。黄土高原区域内,各省农地利用碳排放均呈现下降趋势,碳源主要产区为陕西和甘肃,占碳源总量的73%,碳汇主要集中在青海省,但碳汇量仅占总碳排放量的6.8%,对改善碳平衡的效果不显著。③黄土高原农地利用类型变化与农地利用碳排放灰色关联度分析表明,2000—2015年灰色关联序和绝对关联序排序结果均为耕地>草地>未利用地>水域>林地。由于黄土高原地区特殊的地理环境,林地利用面积较少,仅占15%,草地面积是林地面积的2.8倍,因此草地作为碳汇来源与农地利用碳排放的关联度更高。④在其他条件不变的情况下,未来黄土高原农地利用碳排放将呈现降低趋势。预计2020年、2025年、2030年、2035年、2040年农地利用碳排放量将分别减少到312.857万t、308.82万t、304.835万t、300.902万t、297.019万t。

4.2 讨论

本文利用遥感数据,采用直接碳排放方法对黄土高原农地利用类型变化及其碳排放进行了关联和预测,试图探究农地利用变化对碳排放的影响。研究发现,黄土高原区域内农地利用类型面积呈下降趋势,农地利用形式是该区域主要土地利用形式,但农地利用面积变化量较小,基本维持稳定。因此,农地利用面积改变对整体黄土高原碳排放影响效果显著性较弱。碳源区覆盖面积逐年减少,碳汇区覆盖面积基本维持不变。陕西省和甘肃省作为黄土高原地区农地利用碳排放的主要碳源区,可通过优化耕地碳输出,增加耕地碳汇的方法来抑制农地利用的碳排放。

黄土高原地区土地利用主导类型为耕地和草地,这与黄土高原地区自然环境本底特征具有相似性[32]。农地利用类型中碳排放主要碳源为耕地,主要碳汇为林地。但林地作为碳汇主要来源与黄土高原农地利用碳排放的关联度最弱,与草地的关联度最强,说明在黄土高原地区林地对农地利用碳减排的贡献度较小。黄土高原草地是我国草地的重要组成部分,鲁丰先[33]等人计算得出黄土高原地区省域草地碳汇是林地碳汇的3.4倍。因此,黄土高原农地利用碳减排应注重提升草地碳汇的输出,巩固退耕还林还草成果,深入探讨草地类型对农地利用碳排放的抑制作用。

预测分析还发现,2020—2040年农地利用碳排放降幅仅为15.84万t。未来黄土高原农地利用碳排放的降低需通过提升技术水平,加强现有碳汇输出能力,增强耕地集约利用度,降低碳源来源,促进未利用地转变为碳汇能力较强的土地利用模式,提升草地碳汇对黄土高原农地利用碳排放的影响。由于数据资料所限,本文仅核算了黄土高原地区省域尺度的农地利用碳排放情况,未将建设用地纳入计算范畴,今后研究中可考虑从纳入建设用地,从市域、县域、村域等不用空间尺度对区域农地利用碳排放与土地利用关系做进一步探讨。