基于灰色关联法的江苏产业结构调整对能源消费的作用研究

2018-08-22王为东杨健

王为东 杨健

摘要:江苏省处于经济快速发展阶段,能源消费量巨大,能源需求呈刚性增长趋势。当前江苏省能源消费结构是以煤炭等传统能源消费为主,多种能源消费并存的形式,呈能源消费总量增加、能源强度加大的特点。文章将运用线性回归法、灰色关联法探究江苏省近年来产业结构调整与能源消费之间的关联性,分析江苏省三大产业和能源消费之间的内在联系。结果表明江苏省产业结构调整与能源消费存在一定的关联性,其中第二产业能耗最高,第三产业能耗较低且经济贡献率最高。建议江苏省应当坚持“节约与开发并重”的能源政策,在现有的产业基础上,大力发展第三产业,进一步提高第三产业的经济效益,适当降低第二产业比重。

关键词:产业结构;能源消费;作用;灰色关联性

随着全球能源消费的刚性增长和能源的紧缺,对江苏省各产业的能源消费结构进行调整已迫在眉睫。梅多斯于1972年在《增长的极限》中提出有五个主要因素制约着经济的发展,并且经济的发展存在着一个增长的极限。这五个要素是人口、粮食、工业化、环境污染和资源消耗,都有各自的极限,且相互影响,呈指数增长的趋势。且五个要素之间的调整变化,会影响整个社会环境的发展。在20世纪70年代,葛兰杰提出了“协整”的概念,将经济与能源消费之间的关系定义为“协整关系”,即经济变量之间存在的关系。之后葛兰杰和恩格尔提出了完整的协整的理论,对经济现象与预测现象进行了完整的诠释。

国外研究主要是关于产业结构调整与经济发展的关联性或能源消费与经济发展的关联性,将三者结合起来进行分析的研究相对较少。近年来,我国能源需求呈刚性增长,关于经济增长与能源消费联系性的研究丰富。许多学者将协整理论应用于分析我国不同地区能源消费与经济增长等相关实证研究,为本文探讨经济增长与能源消费的关系提供依据。国内学者程文荣在2015年对江苏省三大产业与能源消费之间的关系进行了分析,运用灰色关联分析和对数回归分析论证出第二产业是江苏省能源消费的重中之重,认为产业结构优化调整升级应当从第二产业入手。

本文通过对江苏省三大产业进行灰色关联度分析,重点探讨江苏省第二、三产业与能源消费结构之间的关系,分析江苏省第三产业能源消费与经济增长的关联性,为江苏省第二、三产业的发展和能源消费结构的合理调整提出建议。

一、江苏省能源消费现状分析

(一)江苏省能源消费的特点

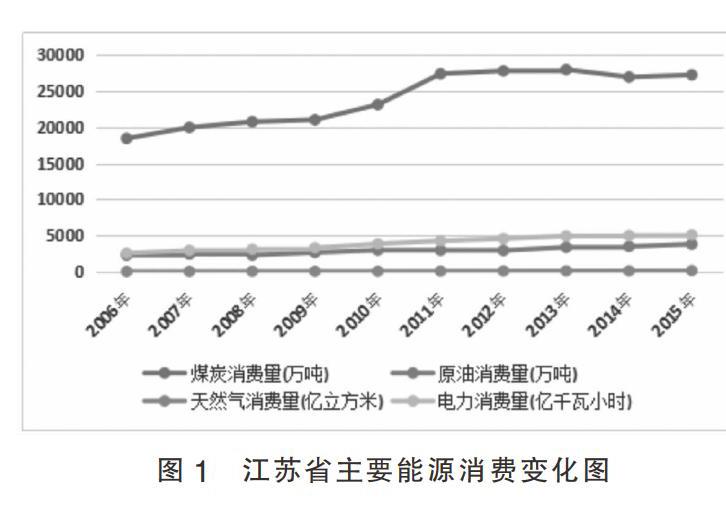

江苏省经济发达,有着完备的工业基础设施。经济的快速发展必然需要大量的能源消耗,因此江苏省能源消耗将呈刚性增长的趋势。从江苏省最近五年的主要能源消费量来看,电力和天然气的消费量呈刚性增长的趋势,煤炭和汽油整体呈上浮趋势。尤其是从电力来看,从2010年到2014年,电力消费量增长了29.712%,天然气消费量增长了78.43%。如表1、图1所示,江苏省能源消费的特点主要体现在消费总量的逐年增加和能源强度的不断上升这两个方面。

(二)江苏省能源消费的结构

江苏省对煤炭、石油的能源需求呈刚性增长趋势,煤炭、石油等传统能源依然是江苏省各产业的主要能源。江苏省每年的煤炭消费量在20000吨左右,原油消费量在2000万~3000万吨之间,是能耗大省。(如表1)

运用上述数据作出煤炭、原油、天然气以及电力消费的折线图。(见图1)

由图1可知江苏省能源消费呈平稳上升的趋势,煤炭消费量比重最大,远高于其他能源的消费量。同时图中可以明显看出江苏省煤炭消费量在2011年后呈轻微下降趋势,近五年来对煤炭的需求量轻微下降,但煤炭仍然是江苏省的主要能源。可以说江苏省能源消费结构是以煤炭消费为主,多种能源消费并存的形式。

(三)江苏省能源工业投资与能源消费的关联性分析

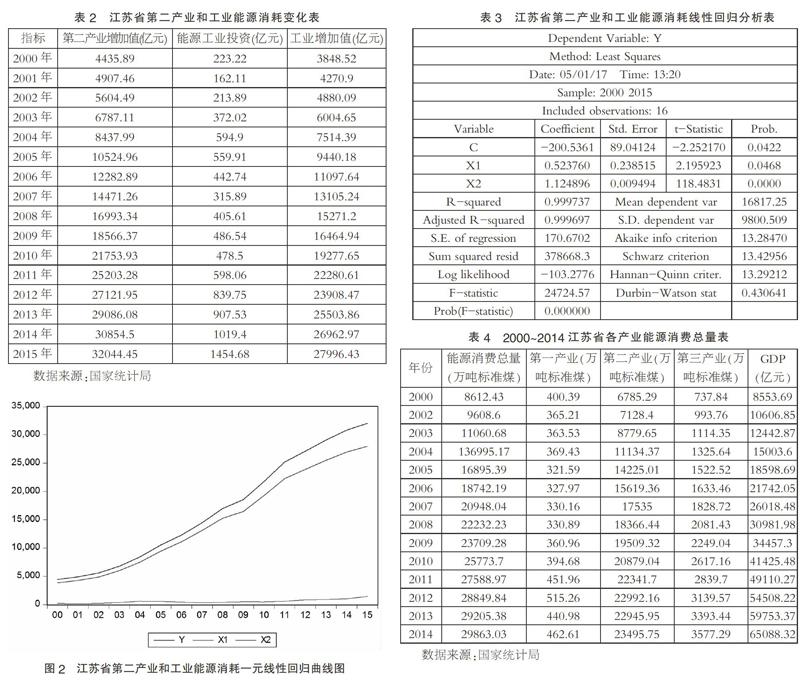

自20世纪90年代以来,江苏省大量重工业企业迅速建立起来,第二产业的繁荣推动了江苏省经济的高速发展。但近年来江苏省的第三产业呈加速发展趋势,逐渐代替第二产业发挥其主导性的作用。从表2中可知江苏省的第二产业最发达,能耗最高,在工业能源上的投资也最大,因此第二产业的调整变动与能源消费联系性很大。

赋值Y=第二产业增加值(亿元),X1=能源工业投资(亿元) X2=工业增加值(亿元),运用一元线性回归方程,即设Y =b0+b1*X1+b2*X2++Ut(式1)。并建立关于Y、X1、X2的曲线图。(见图2)

从图2中可知,三条曲线都处于平滑上升趋势,有一定的规律可寻。然后进行线性回归分析。(见表3)

结果显示判定系数R-Square为0.999737,调整判定系数Adjusted R-Square为0.999697,估计值的标准误差Std.Error of the Estimate为89.04124。得出回归方程表达式为Y =-200.5361+0.523760X1+1.124896X2++Ut(式2)。

由于P=0.0468<0.05,P=0.0422<0.05所以该模型显著,即都有较高的关联度。也就是说能源工业投资和工业增加值对第二产业增加值均有较大的关联度,都对第二产业的发展产生重要影响。由于Prob值中,0.0468>0.0000,可以看出工业增加值与第二产业增加值的关联度更高,所以说第二产业的发展与工业增加值有着高度密切的关系。

可以得出重要结论,如果提高对能源工业方面的投资,那么第二产业的发展就会加快,同时江苏省第二产业是高能耗的产业,对能源消费的需求比较大,对能源投资、工业投资的变动敏感,具有很强的关联性。

二、江蘇省产业结构调整对能源消费的作用关系分析

(一)江苏省三大产业能源消费的现状分析

第一产业、第二产业、第三产业的能源消费量和居民生活用能构成了江苏省能源消费的主体。这四大能源消费的数量、强度直接影响到江苏省能源消费现状。

由表4可知江苏省能源消费总量在2000年为8612.43万吨标准煤,到2012年上升至28849.84万吨标准煤,是2000年的3.35倍。三大产业的能源消耗量有显著变化,第一产业能源消耗量由400.39万吨标准煤上升到515.26万吨标准煤,是原来的1.29倍,增长不明显。第二产业的消耗量由6785.29万吨标准煤增长到22992.16万吨标准煤,是原来消耗量的3.39倍,增长倍数比较大。而第三产业能源消耗量由737.84万吨标准煤提高到了3139.57万吨标准煤,是原来消耗量的4.26倍,增长倍数最大。

可见江苏省第二产业能源消耗量最大,能源消耗远高于于第一、第三产业。第三产业能源消耗居中,但需求增长最快,而第一产业耗能最少,波动也最小。因此江苏省节能减排的重点在第二、第三产业。

根据表4的数据构建折线图(见图3)。

由图3可知随着能源消费总量的增加,第一、二、三产业的能源消费量呈上升趋势,GDP也呈明显上升趋势。同时第二产业的能源消费增加量最为明显,能源消费总量也最大,但增长速度逐年放缓。但第一产业的能源消费量最低,呈微弱上升趋势,变化幅度最小。而第三产业则处于快速发展时期,从能源消费总量上看有明显的加速上升趋势。

(二)江苏省产业结构与能源消费的灰色关联性分析

灰色关联分析是对一个系统的发展变化进行定量描述和比较的方法。关联度是指在对两个系统进行分析时,通过时间的变化来进行关联度大小的量度,如果同步变化程度较高就说两个因素变化的趋势具有一致性,即二者之间的关联程度较高。因此灰色关联分析法适用于研究江苏省三大产业与能源消费之间的关联性。

对于产业结构调整以及能源消费之间的关联性将通过绝对关联度的计算、相对关联度的计算和综合关联度的计算来进行如下分析:

可得各因素与江苏能源消费总量的绝对关联度:ε01=0.500836,ε02=0.933509,ε03=0.549275,ε04=0.760615。

从产业结构关联度来看,三次产业结构与江苏能源消费总量绝对关联度由高到低依次为:第二产业、第三产业、第一产业,关联度分别为0.933509、0.549275、0.500836,说明第二产业与江苏省能源消费总量具有高度的关联性,而第三产业和第一产业与能源消费总量的绝对关联度则相对较低。GDP与江苏省能源消费总量的绝对关联度为0.760615,表明江苏省经济的发展与能源消费总量同样具有较高的关联性。即江苏省能源消费总量增加促进了江苏省经济的增长。

2. 相对关联度计算

可得各因素与江苏省能源消费总量的相对关联度:r01=0.537472,r02=0.929847,r03=0.97719,r04=0.791713。从产业结构关联度来看,三次产业结构与江苏能源消费总量相对关联度由高到低依次为:第三产业、第二产业、第一产业,关联度分别为0.97719、0.929847、0.791713,说明第三产业和第二产业与江苏省能源消费总量具有高度的相对关联性,而第一产业与能源消费总量的相对关联度则相对较低。GDP与江苏省能源消费总量的绝对关联度为0.791713,表明江苏省经济的发展与能源消费总量的相对关联度也较高。

3. 综合关联度计算

取θ=0.5,根据公式ρ0i=θε0i=(1-θ)r0i,可得:

ρ01=0.519154,ρ02=0.931678,ρ03=0.763233,ρ04=0.776164。

由综合关联度计算结果可知,与江苏省能源消费总量综合关联度由高到低依次为:第二产业、GDP、第三产业、第一产业。其中第二产业与江苏省能源消费总量综合关联度最高,综合关联度为0.931678,其次为第三产业,综合关联度为0.763233,表明第二产业和第三产业对江苏省能源消费总量的影响较大。

通过对绝对关联度的计算、相对关联度的计算以及综合关联度的计算可以得出江苏省的经济增长、能源消费总量以及产业结构升级三者之间存在相互推动的关联性,即江苏省第二、第三产业的发展推动着经济增长和能源消费总量的增加,同时能源消费总量的变动也影响着江苏省产业结构调整和经济的增长。

(三)江苏省第三产业结构调整与经济增长、能源消费之间的关系分析

前工业化时期、工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化时期是工业发展的五个阶段。在这五个阶段中,第一产业,第二产业,第三产业在国民经济中的地位不断变化。在工业化后期,第三产业的经济贡献量将超过第二产业,占据主导性地位。

由表4和圖3中可知,江苏省第三产业的能源消费量和占比逐年提高,并且江苏省GDP也呈逐年上升趋势。由综合关联度计算结果来看,江苏省第三产业能源消费对经济增长推动作用大于第一、第二产业,同时第三产业与能源消费总量的绝对关联度低于第二产业,即能耗低于第二产业。

三、结论

(一)江苏省产业结构与能源消费相互促进

江苏省产业结构与能源消费结构存在密切关联性。江苏省的第二、三产业能源消费的变动对产业结构的调整有显著影响,产业结构调整对江苏省的GDP增长有显著作用,能源结构的合理调整也能推动经济的发展。所以说江苏省的产业结构优化升级、能源消费结构的优化升级、GDP的可持续发展都是相辅相成、相互促进的。

(二)第二产业仍是江苏省能源消费的主体

江苏省第二产业、第三产业、第一产业与江苏省能源消费总量的关联度分别为0.933509、0.549275、0.500836。对比得出江苏省第二产业与能源消费总量的关联性最高,然后是第三产业,第一产业的关联性最小。江苏省目前处于工业化后期阶段,第二产业仍然是是江苏省能源消费的主体,对第二产业的能源消费进行结构优化是江苏省节能降排的重点。

(三)第三产业是江苏省产业结构调整的重心

由于江苏省第三产业能源消费对经济增长推动作用大于第一、第二产业,第三产业的能源消耗量低于第二产业,因此江苏省产业结构调整的重点在于第三产业。从长远角度看,江苏省第三产业将代替第二产业成为推动江苏省持续发展的核心产业和主导力量。

四、江苏省产业结构优化的对策建议

(一)推动企业技术革新,降低能耗

产业结构优化升级和能源结构的合理化是江苏省当前经济发展的主要任务。关键是要加大技术改造力度,将技术专项资金用到刀刃上,引导企业开发新的产品并且进行节能降耗。要积极促进企业兼并重组,鼓励优势企业兼并困难企业,推动企业进行产业技术革新,使企业迸发出新的活力。同时加快淘汰已经落后的产能,全面提升产品质量。

(二)提高江苏省第三产业的比重,降低第二产业的比重

推动江苏省产业结构优化就必须在提高江苏省第三产业的经济增长贡献率的基础上,逐渐降低第二产业对经济增长的贡献比例。江苏省能源消耗量巨大,第二产业又占了能源消耗的大部分,因此江苏省产业结构调整必须从第二产业入手,降低第二产业的能源消耗量,提高能源利用率。同时增加第三产业的比例,发展第三产业。

(三)优化江苏省能源消费政策

要积极促进能源结构与产业结构相适应,坚持“节约与开发并重”的能源政策。推动产业结构调整,降低经济增长对能源消费的依赖程度,走持续发展道路。大力发展低能耗、高效益的产业,严格执行节能和环保标准,从根本上改变江苏当前依赖高能耗产业的经济发展模式,优化江苏省的能源消费模式。

参考文献:

[1]金燕.《增长的极限》和可持续发展[J].社会科学家,2005(02).

[2]贾晓栋.产业结构调整与经济增长的关系研究[J].现代经济信息,2012(07).

[3]何平,陈丹丹,贾喜越.产业结构优化研究[J].统计研究,2014(07).

[4]程美娥.从“增长的极限”到“可持续消费”[J].南京政治学院学报,2006(01).

[5]王力.环境约束下江苏省产业结构优化研究[D].江南大学,2008.

[6]吴常艳,黄贤金等.基于EIO-LCA的江苏省产业结构调整与碳减排潜力分析[J].中国人口·资源与环境,2015(04).

[7]王俊雯.中国产业结构变动速度与经济增长的关系分析[D].重庆大学,2015.

[8]林景伟.我国能源消费与经济增长、产业结构关系研究[D].云南财经大学,2014.

[9]李鸣,平瑛.产业结构优化理论综述及新进展[J].黑龙江农业科学,2010(03).

[10]王远,陈洁,周婧,王义琛,陆根法.江苏省能源消费与经济增長耦合关系研究[J].长江流域资源与环境,2010(09).

[11]王亚峰.江苏省能源消费碳排放的动态分析[J].绿色科技,2013(03).

[12]张立柱,王新华,郭中华.我国产业结构优化及定量化方法研究综述[J].山东科技大学学报(社会科学版),2007(01).

[13]姜丽,黄庆波.我国对外贸易对产业结构优化影响的实证分析[J].特区经济,2013(12).

[14]姜磊,季民河.技术进步、产业结构、能源消费结构与中国能源效率——基于岭回归的分析[J].当代经济管理,2011(05).

[15]张立群.江苏省产业结构优化对区域经济增长影响的实证研究[D].南京航空航天大学,2015.

[16]刘伟,张辉,黄泽华.中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察[J].经济学动态,2008(11).

(作者单位:王为东,江苏大学财经学院;杨健,江苏大学马克思主义学院)