当代欧洲绘画中的疾病隐喻

2018-08-19范晓楠

范晓楠

疾病本身一直被当作死亡、人类的软弱和脆弱的隐喻,疾病是生命的阴面,每个公民都拥有健康和疾病的双重表象。这些疾病如何被一步步隐喻化,从仅仅是身体的一种疾病,转换为一种道德评判和政治态度,一种疾病的隐喻又是如何转换成另一种疾病的隐喻?①结核病是具有贵族色彩的浪漫病,而癌症和中风等疾病成了资产阶级的病,似乎疾病也具有了阶级性和不同的美学等级。但这种疾病的隐喻还不满足于在美学和道德范畴,它常常进入政治和种族范畴,成为对付国内外异己或反对派最生动的修辞学工具。

当代欧洲画家通过各种艺术语言不断呈现人类患病的身体,显然,他们关注的并不是身体疾病本身,而是将疾病当作修辞手法或隐喻加以使用。这些绘画图像有别于景观社会生产的图像,艺术家力图利用疾病的隐喻修复数码时代虚假的图像,在揭示和呈现这些隐喻的同时,进一步摆脱“社会疾病”对人类的异化。他们直面并深触疾病的根源,用视觉图像呈现对人类社会现实处境的深刻反思。

一、疾病的多重隐喻

人类患有的疾病多种多样,随着生存环境的恶化,人类社会不断衍生出各种各样新型的疾病,这些疾病来势凶猛且多是造成人类大规模死亡的传染性疾病,由此,疾病的隐喻范围及内涵也在不断地演变和深化。癌症、结核病、梅毒、流感、艾滋病、瘟疫等,这些病种是以往疾病隐喻中常常涉及的病症,人们利用疾病的患病原因、患病人群、发病症状、病情的严重程度将疾病逐渐演化成各种隐喻的类型,对应着不同时期人类心理的、审美的、政治的、文化的多重方面加以运用。

对于疾病的隐喻,图伊曼斯有着深刻的洞察,在《诊断视图》十幅系列作品中,图伊曼斯将疾病的隐喻集中呈现,这些作品以医疗诊断手册中的诊断照片为参照,呈现了在医学照明灯下的强烈视觉效果(图1—3)。面对这些触目惊心的作品,观者不禁要问:这些病症由何而来?我们是否也患有疾病?《诊断视图VIII》是患有乳腺癌的单个乳房的局部特写,乳房上病变且溃烂的部位清晰可辨,而局部的特写立刻会让我们联想到恶性肿瘤被切割的部分,似乎这个乳房已经脱离了身体,沉重与潜在的伤痛溢出画面。《诊断视图X》是皮肤癌的肿瘤特写,深棕色的肿瘤四周沾满黏稠的黄色液体,肉粉色背景使我们无法确定肿瘤是否从人体内切除。画面右上角,数字“10” 清晰可辨,使数字与肿瘤发生了直接的关联,这是第10颗肿瘤吗?还是代表病变的严重程度?或是肿瘤的种类代码?似乎这些都已不重要,肿瘤的任何信息最终都将指向死亡。

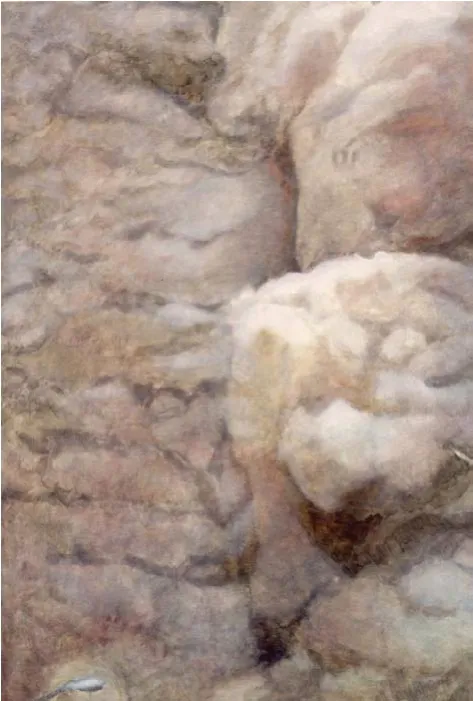

没有比赋予疾病以道德方面的意义更具惩罚性的了。艾滋病的隐喻与癌症有别,它被认为是性行为的放纵。艾滋病给人带来早于身体性死亡的社会性死亡。《血迹》(图4)展现了显微镜下放大的血液细胞,浮动的抽象画面为观者带来不寒而栗的感受。图伊曼斯利用变焦的镜头,使具象细胞转化成渗透的抽象图案。被显微镜检查的血迹一定是患病的血液。当有人问图伊曼斯,这血液是否暗指艾滋病时,他予以否认,但却默许了“有可能是一些潜意识的关系”。②

图1 吕克·图伊曼斯 诊断视图II 1992年

图2 吕克·图伊曼斯 诊断视图VIII 1992年

图3 吕克·图伊曼斯 诊断视图Ⅹ 1992年

图4 吕克·图伊曼斯 血迹 1993年

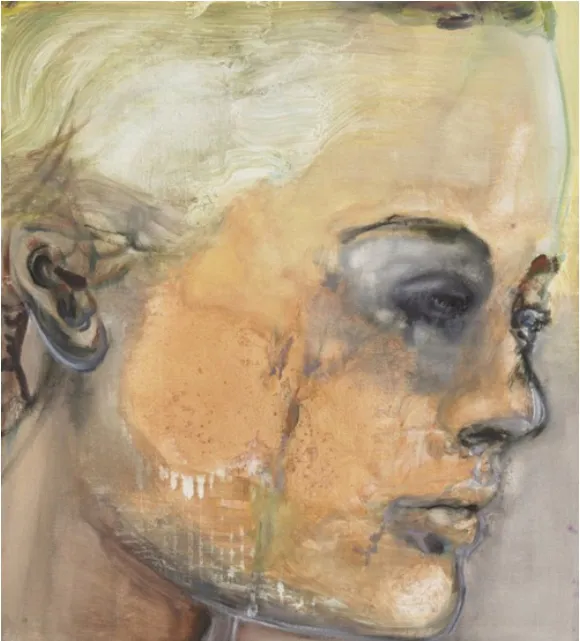

图5 马琳·杜马斯 白化病 1985年

图6 《白化病》参考的明信片

图7 马琳·杜马斯白化病 1986年

图8 马琳·杜马斯 伤心的罗密 2008年

图9、图10 喜剧电影《三个臭皮匠》中的截图 1941年

在马琳•杜马斯的大量作品中,对于疾病的关注与刻画屡见不鲜,《白化病》《黄化病》《画家》等作品呈现了艺术家对于人类所处困境的深刻体察。

《白化病》(图5,1985)参照一张贴有三张病人病变图像的明信片(图6)。生病的老年人,惨白色的面部渗出橘红的斑驳痕迹,黑红色的嘴唇像干枯的血液,稀疏而发黄的头发更显示了病情的严重程度,似乎这个人已经病入膏肓,不久将离开人世。《白化病》(图7,1986)明明是黑人,却得了白化病。面对这种矛盾和冲突,杜马斯显然不是在单纯地表现疾病本身。杜马斯是生于南非的白人,种族问题是她无法回避且深感痛苦的现实。画家通过疾病的隐喻,使白人与黑人的矛盾冲突触目惊心。《伤心的罗密》(图8)中的女人并非仅仅是伤心,她那黄褐色的面部和黄绿色的上额,污迹般流淌的浑浊颜料,似乎显现着肌肤的溃烂,明显是一种疾病的征兆。是否是因为情绪压抑导致了疾病的蔓延?

图11 艾德里安·格尼 馅饼战习作III 2008年

图12 艾德里安·格尼 馅饼战的室内 2012年

图13 艾德里安·格尼 达尔文肖像 2012年

图14 艾德里安·格尼 无题 2011年

图15 马琳·杜马斯 邪恶的平庸 1984年

图16 马琳·杜马斯 演变的渴望 1984年

图17 吕克·图伊曼斯 无声的音乐 1993年

图18 吕克·图伊曼斯 毒气室 1986年

图19 吕克·图伊曼斯 破坏 2005年

图20 艾德里安·格尼 馅饼战习作 18/2/12 2012年

罗马尼亚画家艾德里安•格尼的作品同样关涉疾病的议题,作品中人物无论男女都像得了象皮病。面部几乎被毁容,人物像被剥了皮,惨烈的伤痛充溢于画面。格尼的画作参考的图像来源是1941年的美国喜剧片《三个臭皮匠》的截图(图9、10)。影片表现的是人们在用馅饼大战嬉戏的场景,可以看到,格尼在2008年的早期作品中(图11),对人物的刻画仅仅运用肉色和实际的馅饼颜色。而2012年后的作品,人物和色彩已经发生了很大变化。喜剧片中的演员被格尼置换成其他人物形象,色彩也加入了血色和皮肤青紫的主观颜色。画家赋予了作品更明确的意义指向。《馅饼战的室内》(图12)是希特勒的妻子爱娃•布劳恩。在《达尔文肖像》(图13)中,人类进化论的发明者达尔文的面部被诋毁,表达了艺术家对人类进化理论的深刻质疑。在《无题》(图14)中,希特勒的形象被血红的颜色刮涂。面对不堪回首的历史,格尼将各种人物面部销毁与重塑的病态效果,赋予了人类战争及罪恶的隐喻。

图21 希特勒的办事处,新帝国总理府,1939年

图22 马琳·杜马斯 我们相信上帝 2008年

图23 马琳·杜马斯 死亡的梦露 2008年

图24 吕克·图伊曼斯 命运 2003年

图25 吕克·图伊曼斯 药房 2003年

图26 丹尼尔·里希特 色彩理论 2005 年

图27 丹尼尔·里希特 什么都没有 2006—2007年

图28 丹尼尔·里希特 指向punktum 2003年

疾病的隐喻在欧洲画家的大量作品中呈现并非巧合,面对历史与现实,艺术家们希望通过绘画表达个体对社会的态度,对人类各种疾病的刻画和表现被艺术家们发现并利用。他们通过对各种病症特征的呈现,赋予艺术作品更多的隐喻意义。通过作品,当代欧洲画家力图去揭示我们文化中的巨大缺陷,揭示我们对死亡的回避态度,揭示我们这个适当节制消费的发达工业社会发展的无力,揭示我们对于情感的焦虑,更揭示了我们对历史进程中与日俱增的暴力倾向的恐惧。

二、疾病隐喻与政治哲学

疾病隐喻使一个健全社会的理想变得明确,它被类比为身体健康,这种理想常具有反政治的色彩,但同时又是对一种新的政治秩序的呼吁。秩序是政治哲学最早关切的东西,城邦政体常被比作有机体,那么,把国家的失序比作疾病自然顺理成章。在政治哲学的主流传统中,把国家秩序类比为疾病,是为了以此来敦促统治者追求更为理性的政策。欧洲艺术家在塑造各种患病身体的同时,将艺术家对于国家政体状况的隐喻与思考融入画面,使作品具有了无限的深意和指涉空间,由此,画面中的笔触与色彩也具有了更丰富的内涵。

《邪恶的平庸》(图15)引用了20世纪著名思想家汉娜•阿伦特的观点,她针对纳粹战犯艾希曼的审判提出了“邪恶的平庸”。而杜马斯在作品《邪恶的平庸》中绘制了自己的肖像,画面中杜马斯反坐在椅子上,手搭在椅背上,惨白的面部和红色的眼眶非常醒目。她的手部在画面的正前方,却被一层黑色笼罩,似乎像梅毒疹一样蔓延向全身。她的左侧脸部也变得黑青,并渗透出血迹似的红色,柠檬黄的嘴唇无疑是病态的症候,而那橘红色伴有黑色污迹的头发将画面的紧张感渲染至极致。在《演变的渴望》(图16)中,红黄色的身体与黑绿色的面部及背景形成强烈的对比。人物额头的鲜红色一直延伸至颈部和胸口,像是血液又像身体内燃烧的火。青黑的面部使斜视的眼睛格外醒目,人物目不转睛地在观看与期盼着什么,火热的身体与黑暗的背景预示着演变的渴望。

除对身体病变特征的直接描绘外,艺术家们还常常描绘日常生活中的衣物、床、家具陈设等物品,由于这些物品与身体亲密接触而成为身体的隐喻,通过对这些物品的刻画,唤起观众对身体的联想。《无声的音乐》(图17)展开了吕克•图伊曼斯对潜在暴力的描绘,暴力无处可寻却又无处不在。粉红色和蓝色是典型的孩童的颜色,房间由成人为婴儿建造,建立在虚无与沉默之上。这种隐形的控制发生在毫无察觉的孩提时代,潜在的暴力行为出现在图伊曼斯的艺术深不可测的表面。《毒气室》(图18)中空房间墙壁上不规则的深色斑点和粪色条纹地板构成了一个离奇而有害的空间,类似粪便的色彩使绘画的色调带有强烈的身体特征。空间的模糊令人回忆起毒气室屠杀的恐惧。图伊曼斯声称:“最后的解决办法是隐藏的东西,我想要将其融入文化论述中。它可以被看作是我们所在文化的隐喻。我认为它作为一种可能性,可能再次发生。”③

《破坏》(图19)运用了一种处理虚无的方法,将形式转换为非形式的过程描绘为一阵尘土。主题的刻画与传统的绘画方式对立,画面只有翻滚的动作却没有中心,让观者很难确定事件的空间方位,或决定自己的相对位置。左下方的街灯提供了唯一的线索,而又是模棱两可的内容。一些观者将《破坏》解读为美国世贸大楼炸毁的场景,因为画面中倒塌的寂静奇怪而熟悉。作品没有利用破坏过程中的强烈视觉效果,而是将情感冲击的有效动力转移到了绘画之外。

格尼的作品具有强烈的政治隐喻,希特勒惨无人道的大屠杀罪行无疑在人类历史上被铭刻。画家不断重复创作希特勒和其妻子爱娃•布劳恩的形象,《馅饼战习作18/2/12》(图20)作品的场景选用了1939年希特勒新帝国总统府的办公室,这个房间是二战期间希特勒各种罪恶行径的决策地点(图21)。作品刻画了希特勒坐在沙发中回头望向观者的瞬间,座椅和其脸部的刮涂类似英国画家弗朗西斯•培根对《尖叫的教皇》的刻画。

疾病隐喻常常被引入政治哲学。以“政体”内部之感染这一常见的隐喻形式为本,莎士比亚发明了许多隐喻体,传染、感染和瘤子等。特殊的疾病被拿来充当一般疾病的样本,任何疾病都没有自身独特的逻辑。对于现代社会政治问题的关注,使欧洲艺术家的作品中不断引入疾病的隐喻修辞方法,并进行了视觉的转换,他们对景观社会中的图像进行解构与重构,以此理清图像背后的政治意图,使真实世界得以重现。

三、现代性“疾病”

当下,人类面临着越来越多的灾难与危机。世界贫困地区的人口毫无限制地增长,核电站泄漏事件不断发生,臭氧层的穿孔和损耗加剧,生态环境遭到破坏,超级大国之间的核冲突不断,世界性的经济危机频繁发生等。由此,疾病的隐喻被用来表达对社会秩序的焦虑,健康本身成了颇有争议的话题。当城市还未被看作具有致癌环境前,城市自身就已被看作是癌症了,是一个畸形的、非自然增长的地方,一个充斥着挥霍、贪婪与情欲的地方。现代城市生活导致了喧嚣、纷乱、滚动的城市意象的大量生成。桑塔格曾声称,“当一个社会的主要活动之一是生产与消费形象的时候,这个社会就变成了‘现代的’”。工业社会带给人类新的疏离感与慌张。现代社会中的人们几乎是通过消费商品来建构身份。不知不觉,消费社会中的人们患上了名为“商品拜物教”的精神疾病。

在杜马斯的大量作品中,现代性的疾病隐喻深刻而直接。《我们相信上帝》(图22)(给摆渡人付费)作品集中描绘了人物闭合的眼睑,是对古希腊一种仪式的怀旧,将钱币放在死者的眼睛上为的是给摆渡人付费,使死者安全渡过冥河到达死亡世界。“我们相信上帝”作为座右铭被刻在美国钱币上,不由得让我们想起同为美国偶像的玛丽莲•梦露。在《死亡的梦露》(图23)中,杜马斯没有选取玛丽莲•梦露非常性感迷人的典型形象,而是在梦露的传记中选取了一张她死亡后的尸检照片。画面中是一个她侧面的脸部特写,几乎只用了白色和蓝色,充分表现出梦露死亡后没有生命迹象的瞬间。她的皮肤不再美丽,而是夹杂着斑驳与溃烂。梦露已经不再是美国性感的女神形象,她就是一个普通的人,带着悲伤与失望离去的人。当代社会所塑造的美丽神话急速地转变成腐烂与破败。

鲍德里亚关于现代城市街景的理论不仅仅是一个警告,现在更可作为一个认识的出发点。时间、街景与人作为场景全都在逐渐消逝,公共活动空间也几乎不存在。广告渗入到各个领域,它可以将各种污秽的东西转变为实在而具体的商品。无所不在的广告充斥着大众的生活,这是我们今天唯一的生活景观。分子、原子等粒子闪烁着运动在各种巨大的显示屏幕中,真正的公众活动场景和空间已经不复存在。

《命运》(图24)描绘的是夜晚街道旁商业店铺橱窗中的服装模特,大尺幅的画布像是真实的窗口。影子和玻璃上昏暗而褪色的光线呈现店内模特幽灵般的形态。模特像散落的木偶在灰色的光雾中若隐若现。作品呈现了本雅明对于“漫游者”与“拱廊街”的描绘。商店橱窗在传统意义上是视觉消费和欲望的象征,而此时的图像在连贯性和模糊性之间波动,我们窥探的欲望被激发又被挫败。④《药房》(图25)描绘的是日常生活中经常可见的对象,照片素材是整个欧洲城市街道随处可见的绿色药房的影子,人们在日常城市生活的景观中不会特意关注这种司空见惯的标示,绿色的影子实质代替了主题的缺失。在这荒凉的街道上,商业城市景观挡住了药房的标志,将其治疗的功能分解消融在形状和颜色中,无疑在《药房》的作品中,我们看到了图伊曼斯的精神指向。

在德国艺术家丹尼尔•里希特的作品中,我们看到了他对人类社会现状的深刻警醒与反思。《色彩理论》(图26)中五彩斑斓的几何图案代表着现代性繁盛的极致状态,在这一背景下一个身穿小丑服装的人即将死去,惨白的面容和深陷的眼眶,衣衫褴褛的装束和茫然痛苦的眼神,似乎宣告着一场繁华盛大剧目的终结。《什么都没有》(图27)中,彩色网格图案再次被引用,在这样绚丽夺目的背景下正上演着怪诞且令人毛骨悚然的舞蹈。白色的骨骼缠绕和紧拥着一个基座上长满蓝色羽翼的生物。画面左侧一个黑色的乌鸦衔着一个“沙漏”向扭结在一起的形象飞去,似乎预示着蓝色生物死亡的来临。这恰恰是克尔凯郭尔所提到的“现代性”沙漏即将流空的预言。《指向punktum》(图28)中带着尖帽的人物被璀璨的白光环绕,他从天而降被一群灼烧的红色人群围绕,白色人物用手指向远方,似乎是一个救世主的形象。红色的人群呈现着狂热与病态的极致状态。

一个永恒的现代故事情节:大灾难隐隐迫近,却似乎并没有发生。大灾难与日俱增的现实性使大灾难的修辞不断膨胀。它还在隐隐逼近。我们似乎处在一种现代大灾难的阵痛中。环绕整个地球的导弹还没有发射,它能把地球上的全部生命毁灭多次。现代生活使我们习惯和灾祸的断断续续的意识相处,这些灾祸不可思议,而我们却熟视无睹。现代性沙漏的比喻让我们深刻地感受到人类在隐蔽的无意识中走向绝望与死亡的悲惨命运。欧洲艺术家通过不同的绘画语言及表现题材呈现了作为一个现代人的生存窘境。

综上所述,图伊曼斯、杜马斯、丹尼尔•里希特、艾德里安•格尼等欧洲艺术家,他们的绘画作品同样是对人类身体的描绘,但与古典和现代阶段的艺术作品相比,所关注的角度迥异。古典阶段的艺术家耗尽毕生精力练习描绘人体,对解剖、比例、透视、构图等要素反复表现。现代阶段的艺术家将人体进行各种形式的分解实验,毕加索、德库宁、马蒂斯等艺术家利用人体创作了不同的风格形式,而这些作品描绘的仅仅是人体形式并非“身体”。直到二战后,历经了人类的浩劫,艺术家们开始反思人性和个体的生存境遇。在尼采宣布“上帝之死”后,身体获得了全面的解放,身体摆脱思想文化和意识形态的控制,成为独立的物质实体。欧洲艺术家对于人类身体的表现,正是基于对人类生存状况的关注,他们极力表现栖居在一个不断形变、终有一死、脆弱得不堪一击的身体的切身感受,“你的身体是战场”成为当代艺术中表达身体的宣言,它从更广阔的意义上概括了一个观念,即身体。当代艺术对身体和身体局部的诋毁是一种显而易见的反古典策略。

艺术家们坚信,要充分理解人类的状况,就必须从完全自然原始的肉体中认识身体。特别是那些提醒我们终将一死、饱受磨难、伤痕累累的各种身体状态:松弛、下垂、流血、渗出、老化、残疾、疼痛、疾病和死亡。这些真实的身体状况不应该被遮遮掩掩。除此之外,当人们面对那些不再属于完整身体的一部分的断肢残臂、鲜血、毛发、呕吐物等形态时,会强烈感受到高度的恐惧感或脆弱感,迫使人们重新专注于自身的物质有形性,并警醒地意识到自身在这个纷繁多变的尘世中的脆弱存在,从而面对自我身体与原始的关系。

注释:

①苏珊•桑塔格著,程巍译:《疾病的隐喻》,上海译文出版社,2014年,第3页。

②Josef Helfenstein, “The Drawing, Raw Material, and Basic Illustation of the Work: An Interview with Luc Tuymans,” in Luc Tuymans,Premonition: Zeichnungen / Drawings, by Helfenstein et al.(Bern: Kunstmuseum Bern and Benteli Verlag, 1997), p.55.

③“Juan Vicente Aliaga in Conversation with Luc Tuymans,” inLuc Tuymans, by Ulrich Loock et al.(London: Phaidon, 1996), p.25.

④瓦尔特•本雅明著,王勇译:《单行道》,译林出版社,2012年,第19页。