流速和光色对人工鱼礁诱集条石鲷效果的影响

2018-08-19邓雅敏何娇娇冯德军桂福坤

邓雅敏,刘 威,何娇娇,冯德军,潘 昀,桂福坤

(浙江海洋大学海洋科学与技术学院,国家海洋设施养殖工程技术研究中心,浙江舟山 316022)

人工鱼礁是为了诱集、保护鱼类等水产资源,构造生态和谐的海洋环境,创造集环境保护、资源养护、高效生产以及休闲渔业为一体的海洋经济新形态,而设置于特定海域的工程构造物[1]。

条石鲷Oplegnathus fasciatus属暖温性中下层岩礁鱼类,大部分栖息在温带、亚热带水域岩礁海区。在我国黄海、东海和台湾海峡均有分布,是重要的网箱养殖、人工鱼礁增殖放流所选用鱼种。然而,随着近年来的大量捕捞,渔业生态遭受破坏,资源量急剧下降。因此,投放人工鱼礁为典型经济鱼类营造适宜的栖息地,改善其生活环境显得尤为重要[2-3]。

目前,国内对人工鱼礁诱鱼效果的研究,主要是在实验室内比较不同结构的模型礁对鱼类的诱集效果[4],流速和光色对人工鱼礁诱集鱼群效果影响的报道相对较少。资料显示,光诱是一种非常有效的聚集鱼群的方法[5-6],同时鱼礁区的环境条件(水流、水温、光照强度、饵料的质和量以及敌害生物的密度等)也严重影响周边鱼群的移入或迁出[7]。因此,研究流速和光色对人工鱼礁诱集鱼类的影响具有重要意义。

本研究,利用放置有鱼礁模型的实验室水池,采用鱼类行为学的方法,观察不同环境因子下条石鲷的分布规律,分析流速和光色对人工鱼礁诱集条石鲷效果的影响,以期为人工鱼礁设计投放和实际集鱼效果的评价提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所用条石鲷取自浙江省舟山市嵊泗养殖基地,平均体长(7.0±1.0)cm,平均体重(15.0±2.0)g,共42尾。在鱼类行为水槽中暂养72 h,暂养期间,水温保持21~24℃,盐度为27~33,pH为8.0~8.3,溶氧量约6.5 mg/L。每天投喂2次人工配合饲料,1.5 h后吸出残饵和粪便。

1.2 试验装置

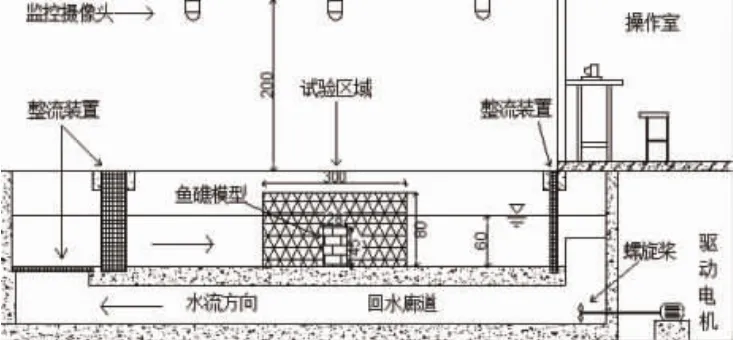

试验在浙江海洋大学国家海洋设施养殖工程技术研究中心的多功能鱼类群体行为水池中进行。如图1所示,在水池底部中心位置,用PVC管和PE网搭建一个3 m×3 m×0.8 m(长×宽×高)的试验区域。将试验区平均分成9个区域,如图2所示,编号1~9。试验时,鱼礁布置在试验区域中心即5号区域,水深为0.6 m。摄像头布置在试验区域正上方,距离水池2.0 m,监测记录鱼类的分布情况。

图1 多功能鱼类群体行为水池示意图(单位:cm)Fig.1 Sketch of multi-functional fish behavior pool(unit:cm)

图2 正方形试验区域分区示意图Fig.2 Sketch of square test area

1.3 鱼礁模型

试验所用鱼礁模型结构如图3所示,该模型礁由45块0.2 m×0.1 m×0.05 m(长×宽×高)的水泥砖有间隔地搭建而成,2块砖之间留有空隙,便于条石鲷游入游出。鱼礁模型整体高0.45 m,外径为0.28 m。

1.4 试验分组

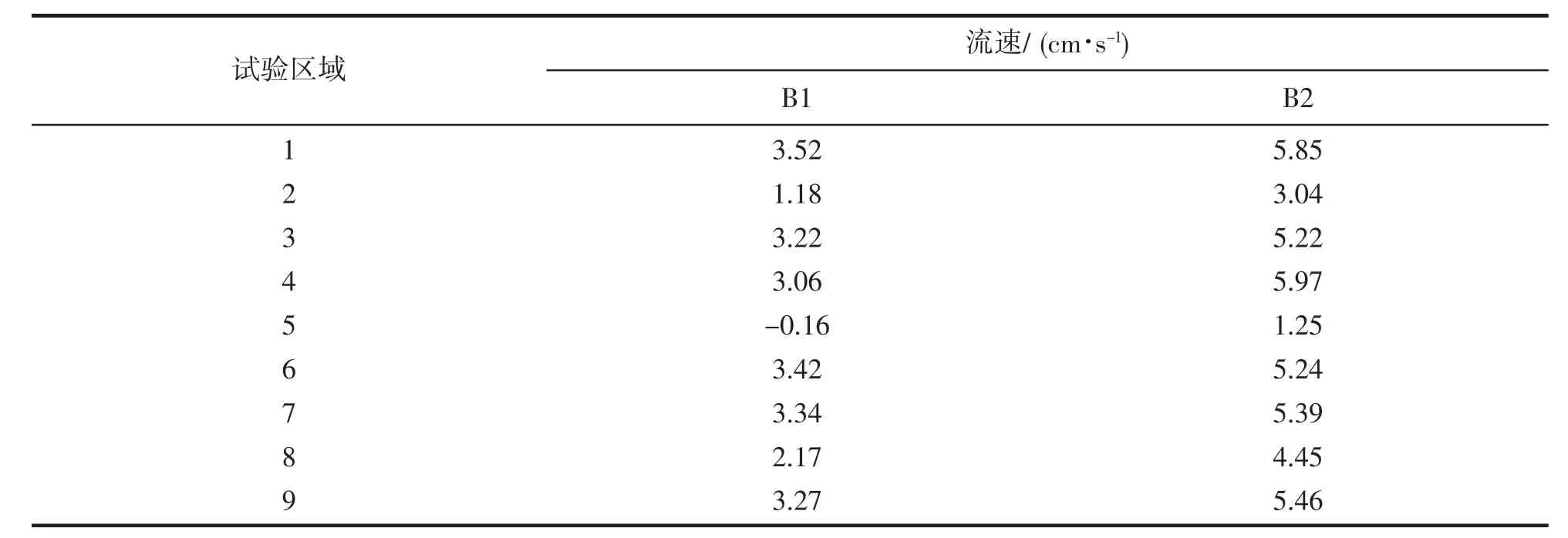

试验共分A(有礁、无流速、自然光)、B(有礁、有流速、自然光)、C(有礁、无流速、有色光)3部分。试验工况见表1,其中A为对照组;B设置两种流速,平均流速分别为2.56 cm/s和4.65 cm/s,记作B1和B2。B1和B2工况下各区域中心点流速见表2,B2条件下的各区域流速均大于B1条件下对应区域的流速;流速沿水流方向基本先减小后增大,在鱼礁区流速最小;C设置3组不同光色(红 光、绿光、蓝光),分别记作C1、C2和C3。每组试验观测时间为08:00~18:00,每隔30 min拍摄1次。每组试验共计拍摄15次,而后分析照片统计试验鱼在水池试验区域的分布情况。试验期间,尽量保持各项水环境因子与暂养水槽内的一致,水温为21~24℃,盐度为27~33,pH为8.0~8.3,平均溶氧量为6.5 mg/L。如图4所示为对照组、流速组、光色组试验效果图。

图3 鱼礁模型结构图Fig.3 Sketch of artificial reef model structure

表1 试验工况Tab.1 Experimental cases

表2 各试验区域的流速Tab.2 Flow velocity at each test area

图4 试验效果图Fig.4 Photos of the experiment

1.5 数据统计与处理

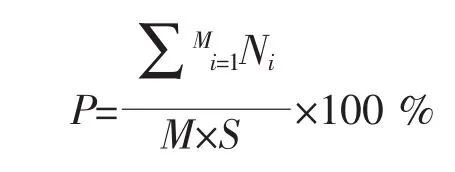

试验数据利用Excel 2016处理分析并作图。利用如下公式计算各试验区域内试验鱼的平均聚集率[21]:

其中,Ni为第i次观察时试验鱼在某区域聚集的尾数,M为每组试验观察次数(M=15),S为试验鱼总尾数(S=42)。

2 结果

2.1 流速对人工鱼礁诱集条石鲷的影响

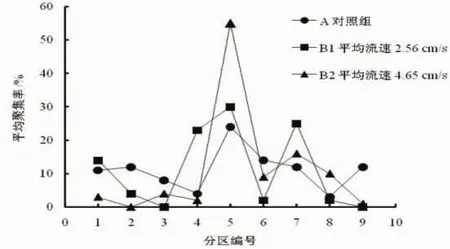

不同流速下,条石鲷在各区域的平均聚集率如图5和表3所示。从图5可以看出,对照组时,各区域的平均聚集率波动小,8号区域的平均聚集率最低(3.02%),5号区域最高(24.29%);低流速组时,各区域的平均聚集率波动不大,在3和9号区域,其平均聚集率达到最小值(0),而在5号区域其平均聚集率较高,为30.16%;高流速组时,各区域的平均聚集率出现较大波动,2号区域的平均聚集率为0,9号区域也接近于0,但在5号区域,其平均聚集率高达55.08%。比较对照组、低流速组、高流速组下鱼礁区(5号区域)的平均聚集率,条石鲷在鱼礁区的平均聚集率随着流速的增加而增加:高流速组>低流速组>对照组,其余试验区域无明显的变化规律。

图5 条石鲷在不同流速下的各区域平均聚集率Fig.5 Average aggregation rate of O.fasciatus at different flow velocities

表3 不同实验组次下各试验区域的聚集率Tab.3 Aggregation rate at each test area for different cases

2.2 光色对人工鱼礁诱集条石鲷的影响

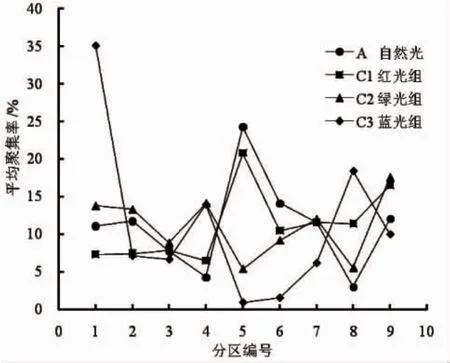

图6和表3给出了不同光色下条石鲷在各区域的平均聚集率。由图可知,与对照组相比,红光组时,各区域的平均聚集率波动不大,在5号区域达到最大,为20.79%;绿光组时,其平均聚集率在5号区域出现较大波动,达到最小值(5.40%),其余各试验区域波动变化不明显;蓝光组时,各区域平均聚集率的波动最为明显,其中,1号区域达到最大值,为35.08%,5号区域达到最小值,为0.95%。比较对照组、红光组、绿光组和蓝光组下条石鲷在鱼礁区(5号区域)的平均聚集率,光色组均低于对照组:对照组>红光组>绿光组>蓝光组。

图6 条石鲷在不同光色下的各区域平均聚集率Fig.6 Average aggregation rate of O.fasciatus for different light colors

3 讨论

人工鱼礁具有阴影效果和遮盖效果,有利于试验鱼的躲避和栖息[8]。对照组试验结果显示,在投放鱼礁模型之后,条石鲷在鱼礁区的平均聚集率最高,表现出明显的趋礁性。这与周艳波等[9-12]、田方等[13]、宓慧菁等[14]的研究结果相一致,鱼礁模型对试验鱼具有较强的诱集效果。

与对照组相比,两组流速组的礁区平均聚集率都有所升高,条石鲷在本试验中表现出明显的负趋流效应。这与何大仁等[15]研究的鱼有溯流而上的趋流性相悖。引起这种现象,原因可能是:(1)条石鲷长时间在不同流速下游泳,出现疲劳状态,从而聚集在鱼礁区栖息。(2)与流场效应[7,16-18]有关,给定流速后,鱼礁的迎流面产生一定程度的上升流,在礁体的背流面产生背涡流。上升流的形成促使礁区附近水体垂直交换,引起水质的改善,从而诱集条石鲷向鱼礁区聚集。从低流速和高流速组的结果对比看,鱼礁模型诱集条石鲷的效果,高流速远好于低流速。这可能是由于流速过大,导致条石鲷不适应该流速,从而产生避流效应。观察图5中不同流速下条石鲷在9个区域的平均聚集率,礁区以外的区域并没有明显的变化规律。可能原因是流场不稳定,扰乱条石鲷对鱼礁位置的判断,部分条石鲷把周围的PVC管和PE网当成可以依附的礁体,从而影响试验结果。本流速组试验对实际情况下人工鱼礁对鱼类诱集效果的模拟并不充分,如实际礁区的水质、底质、声音等复合因素对礁体的集鱼效果的影响均未进行模拟。因此,在以后的试验中应当尽可能的充分模拟自然环境,消除可能产生的误差。

从图6可以清晰地发现不同光色下,条石鲷在礁区的平均聚集率有明显的差异。对照组时,条石鲷在鱼礁区的平均聚集率最高,诱鱼效果最好,其次是红光组,再次是绿光组,蓝光组诱鱼效果最差。蓝光组中,9个区域的平均聚集率波动相当明显,其中1号区域的平均聚集率最高,5号区域最低。条石鲷在本试验中表现出明显的负趋光效应。类似现象在鱼类研究中已有报道,比如眼斑拟石首鱼Sciaemops ocelletus[19]、豹纹鳃棘鲈幼鱼Plectropomus leopardus[20]和褐菖鲉Sebastiscus marmoratus[21]。这可能与其长期栖息的生存环境有关,产生了适应特定环境下光色的视觉色素细胞,形成了对特定光色的喜好性,但这种机理尚不明确[20]。罗会明等[22]报道,在等亮度条件下,具有视锥系统的鱼类可以依据光波长来辨别颜色。何滔等[23]报道,随着条石鲷视网膜发育的完善,条石鲷仔鱼会呈现出较强的趋光性。由此可以看出,条石鲷对光色有一定的分辨能力。

4 结论

本试验探究了流速和光色对人工鱼礁诱集条石鲷的影响,通过分析得出以下结论:(1)条石鲷在鱼礁区的平均聚集率随着流速的增加而增加。(2)对照组和光色组的鱼礁对条石鲷都有诱集效果。其中对照组时,鱼礁对条石鲷的诱集效果最好,其次是红光组,再次是绿光组,蓝光组最差。条石鲷在本试验中表现出明显的负趋光效应。(3)该试验研究了礁体本身的诱鱼效果受流速和光色的影响,后续还有待于进一步研究鱼类其他身体机能(如嗅觉、听觉和触觉等)对鱼礁诱鱼效果的影响。